明清多页连式山川版画初探1

文/ 周亮 (江南大学 设计学院)

引言

附之于书籍中的多页连式版画长期以来不太被人们重视而一直被淹没,在前人的论著里也极少有所关注。所谓多页连式是针对于单面和双面版式而言的,事实上,排除八页或十页以内的版画以外,其余的多页连式都可以算作长卷版画,因为一定的长度才能构成一幅完整的作品,它具有起始、结尾、高潮或中心等长卷构图和表现特征。在这方面戏曲版画如《大字魁本西厢记》就属多页连式版画,但此本还称不上长卷,而像《环翠堂园景图》及《南巡盛典图》《万寿盛殿图》这类作品却足以证明长卷的诸多特征,遗憾的是数量少之又少。附之于方志中的多页连式山川版画弥补了传统版画的一大空缺,其版本的数量之多不胜枚举,以下分几个方面述之。

一、版本梳理

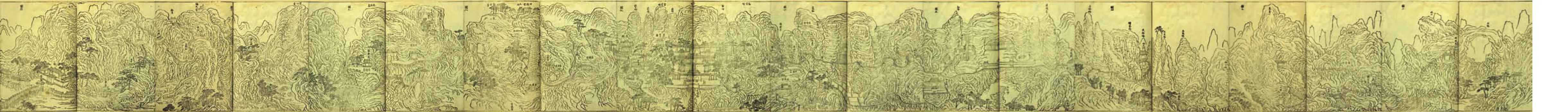

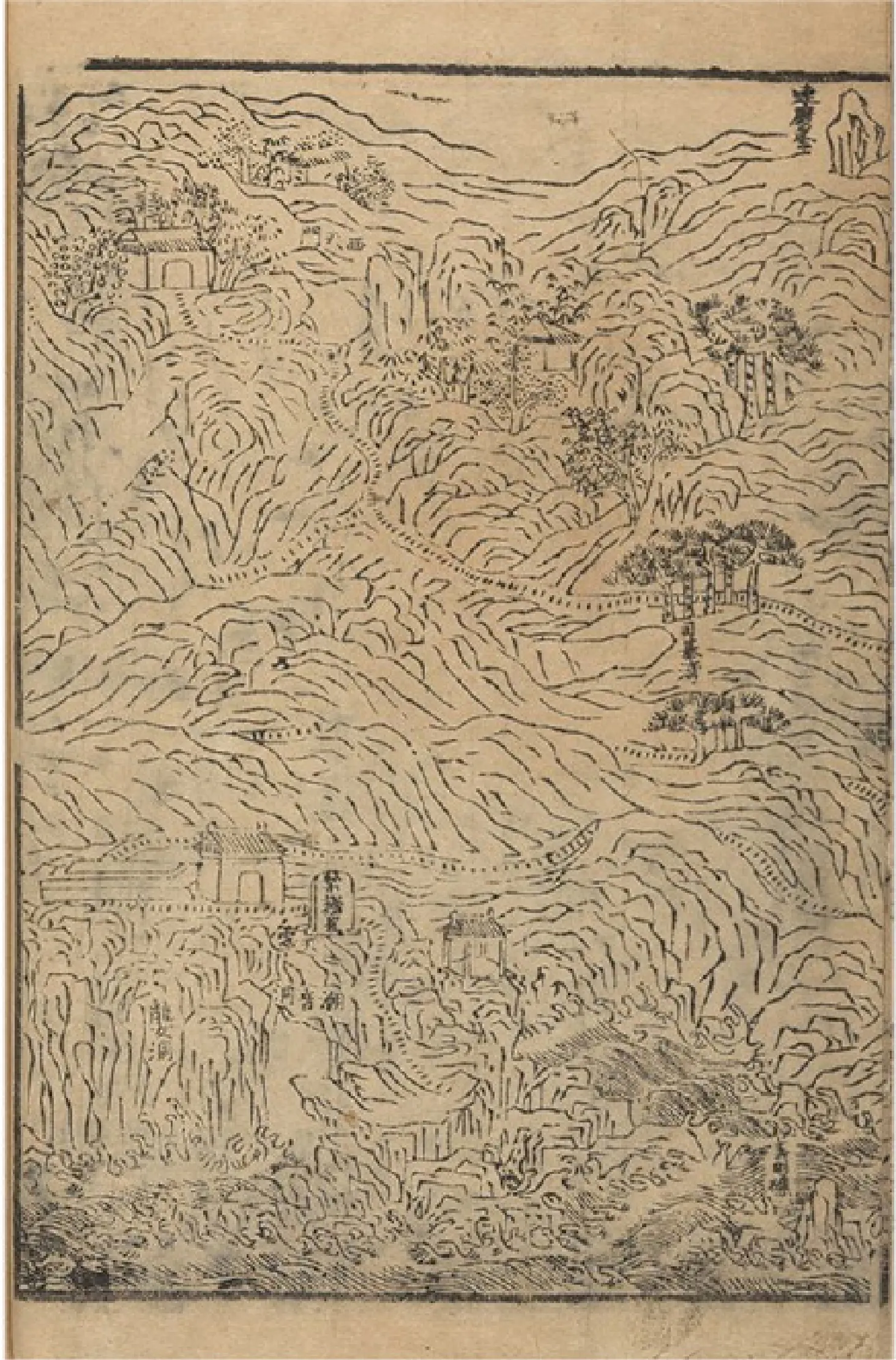

先说山志,明清两代有以下版本。明天顺六年(1462)歙西槐濒程孟刊本《黄山图经》,图八页连式。明万历九年(1581)刊本《黄山诗选》,图十面连式。明万历二十七年(1599)刊本《齐云山志》(图1),图二十页连式。明万历三十五年(1607)太监张随刊本《普陀山志》(图2),除单面版式图二幅外,有二十七页连式图一幅。此本有清康熙四十三年(1704)翻刻本。清乾隆四年(1739)及乾隆五年(1740)刊本《普陀山志》,图版共十六页,其中单面版式二幅,双面版式四幅,六页连式一幅。乾隆本无论在绘镌质量上还是在幅数上都不及万历和康熙本。清康熙年间刊本《峨眉山志》图十一页连式。清康熙年间刊本《鸡足山志》除单面版式图一幅,山川图为八页连式。清乾隆九年(1744)下荆南道署刊本《大岳太和山纪略》,图五十二页连式。清乾隆三十二年(1767)息园刊《天台山方外志要》刊本中“天台山全图”为八页连式,“天台山十六景图”(十六幅)为双面版式。清乾隆三十七年(1772)刊本《鼓山志》,图二十一页连式,此本另有清乾隆三十七年(1772)福州涌泉禅寺刊,清光绪二年(1876)补刊本《鼓山志》,非多页连式。

其次,寺、庙志方面有如下版本。明万历年间刊本《庐山寺志》,四页连式。明天启七年(1627)金陵兼善堂刊本《金陵梵刹志》(图3),图十幅,四页连式。清康熙三年(1644)和十一年(1672)刊本《武林灵隐寺志》(图4),图二十四页连式。清光绪九年(1883)钱塘丁氏嘉惠堂刊本《武林灵隐寺志》,为康熙翻刻本,幅数相同,但远远比不上康熙本质量。清康熙二十年(1681)刊本《金山龙游禅寺志略》,四页连式图。清康熙二十四年(1685)刊本《怀嵩堂赠言》,图六页连式。清康熙三十五年(1696)刊本《嵩岳庙史》(图5),有五页连式两幅,三页连式及单面版式各一幅。清康熙三十五年(1696)刊本《灵岩志》,除九幅双面版式外,有三页连式及单面版式各一幅。清康熙年(约1712)修刊,嘉庆间(1808—1811)补刊本《天童寺志》,单面版式及十三页连式各一幅。清光绪十二年(1886)年重刊本《灵谷禅林志》图六页连式。

再次,其他方面有明万历三十七年(1609)夷白堂刊本《新镌海内奇观》,此本除单、双面版式外,尚有多页连式版画,如“白岳图”(源自《齐云山志》)“黄山图说”(源自《黄山图经》)等。清雍正八年(1730)紫阳书院重刊本《篁墩程朱阙里志》,卷首图八页连式一幅,其余为双面版式。清乾隆三十六年(1771)爱余书屋刊本《篁墩程朱阙里志》卷首图八面连式一幅,其余为双面版式。紫阳书院本笔者未见原本,推测应同与爱余书屋本。清乾隆十九年(1754)刊本《桃源洞天志》,图多页连式及双面版式。清乾隆三十年(1765)刊本《平山堂图志》图一百三十二页连式,此本清光绪九年(1883)及光绪二十一年(1895)刊本图版幅数与乾隆本同。清嘉庆十年(1805)玩月楼刊本《齐山岩洞志》,图八页连式、六页连式各一幅。

最后,需要说明的是,在明清两代难以计数府志、州志、县志中,多页连式的山川版画数量少之又少,唯见清乾隆二十三年(1758)刊本《太平府志》为多页连式图,这其中的原因还有待探寻。

图1 明万历二十七年刊本《齐云山志》

图2 明万历三十五年刊本《普陀山志》

二、刊刻的内容

明万历二十七年(1599)刊本《齐云山志》,卷首图为二十页连式,即自图二至图十一,除图二右侧版心刊“齐云山志卷之一”“岳图”及页次外(版心内容与前页同),其余各页无版心。全图有石桥、岐山、天泉书院、棋盘石、万寿山、狮子峰、五老峰、天柱峰、三姑峰、文昌阁、西天门、展旗峰、仙鹤桥、碧宵庵、三清殿等九十余个景点。这二十页每两页为一幅独立的画面,全页连接后又是一幅连贯的、完整画幅。画幅以山峦作为主体,道观、庙庵、书院等建筑置于其中,并以山径将画幅连接。山峦的塑造以看似柔弱的线条勾勒,宛如翻滚的云烟,却柔中带刚,表现手法在明清山川版画中罕见。

明万历三十五年(1607)太监张随刊本《普陀山志》,为二十七页连式,画幅起始于波涛汹涌的大海,分为上下两部分,随着视线的推移徐徐展开。上端以山峦为主体,层层递进,画中掩映着大小的庙宇等建筑,尤以普济寺、法雨寺最为突出,两座代表性的寺庙坐落于山腰,突出了作为佛教圣地的普陀山的地位。叠嶂的山峦起伏变化多端,并以山径贯穿全幅,连贯整座山川。下端,波涛汹涌,或急溅礁石,或跌宕翻滚,带有强烈的节奏感,与山峦呼应,最终,画幅末端终结于大海。这是一幅典型长卷式作品,具备了起始、中心及结尾三个部分。二十九页连接起来,气势恢宏、磅礴大气,具有震撼人心效果。

明天启七年(1627)金陵兼善堂刊本《金陵梵刹志》(图3),此本图十幅,即“灵谷寺”“栖霞寺”“天界寺”“鸡鸣寺”“静海寺”“清凉寺”、“弘济寺”和“燕子矶”(一幅)、“报恩寺”“能仁寺”“宏觉寺”。十幅均为四页连式,其中带有山川性质的有六幅。如“灵谷寺”一幅,右侧为灵谷寺建筑群,几乎每间禅房都标出名称,四周群山环抱,树木葱郁,左侧为钟山。“栖霞寺”一幅起始于龙山,结束于长江,构图与“灵谷寺”类似,这两幅,连同其他八幅,山峦的勾勒清晰、干脆;各种树木刻画的精致、手法多样;城墙(或围墙)、道路(或小径)、台阶处理的缜密等等,将古刹与周边的环境合理的融为一体,在风格上极为统一,爽朗是这一版本一大特色。

清康熙三年(1644)和十一年(1672)刊本《武林灵隐寺志》(图4),二十四页连式,画幅起始于西湖,结束于集云庵,以灵隐寺为中心,两侧分布有六桥、放生所、岳王庙、金山滩、迎春桥、文昌阁、梅园、观音堂、等四十余个景点。二十四页除主题内容灵隐寺一幅为四页独立的画面外,其他均为每两页一幅独立的画面,全幅连接起来又是一完整的画面。画家熟知画面的营造,敢于大胆的取舍,将西湖的水纹略去,全幅上端留有大面积的空白,为的是突出俊美的山峦。

明万历三十五年刊本《普陀山志》(图2局部)

清康熙三十五年(1696)刊本《嵩岳庙史》(图5),五页连式的“嵩山形胜总图”和“庙会图”各一幅及三页连式的“中岳庙形胜总图”一幅。其中“嵩山形胜总图”有包括偃月山、浮峰、万岁峰、老君洞、玉柱峰、嵩岳寺及少林寺等景点三十八处,点缀在层层叠叠的山峦中。山峦占据了画幅的大部分,由近及远消失在远方。山峦的勾勒、皴擦密致,层次感强,并显得厚实、凝重,有北宋山水画遗韵。此幅,包括另外两幅的画面中都有一些人际显现,这在山川版画中较为少见。

清乾隆九年(1744)下荆南道署刊本《大岳太和山纪略》,卷首附“大岳太和山全图”一幅,为五十二页连式。画幅起始于“万山晴雪”“沧浪亭”“沧浪绿水”等五个景点,结束与“泉岩峰”“小莲峰”等七个景点。据此本“图考”载:“襄阳府均州武当山,加号大岳,易名太和,自有明始。今因之为峰七十二、崖三十六、涧二十四、台九、洞九、井九、池十五、泉九、潭三、石七、洞天三、福地一、宫殿八、金殿一、圆铜殿一列图如左。”1《大岳太和山纪略》卷一“图考”之页一。此本的特点之一是运用了“点刻”技法的表现手法,这一手法在明万历年间以徽派版画最为突出,主要表现山石的明暗、渐变。在这幅作品里,“点刻”大量的运用在山腰的处理方面,依次表现渐变和云烟锁其山腰的形态,不过其手法显得单薄,不如万历徽派的手法。

清乾隆三十年(1765)刊本《平山堂图志》,此本图四幅分别为 “图一,蜀冈保障河全景”(双面版式)、“图二,由城闉清梵至蜀冈三峰”(一百一十四页连式)、“图三,迎恩河东岸”(八页连式)、“图四,迎恩河西岸”(八页连式)。图一为地理方位图,图三、图四为迎恩河,为各自独立画幅。图二为长卷,单面尺寸框高十六厘米,宽十二厘米,将其连接起来约一千三百七十厘米,堪称清代版画的巨制。此本卷首“凡例”记录了如下文字:“扬州诸山,以蜀冈为雄冠,保障河受西山诸水,汇蜀冈前,回环曲折,而南至于砚池两岸,园亭如绮,交秀错然,惟平山堂之名为最著。兹志以山水为经,而以平山堂左右祠寺及园亭各胜为纬,仍总称曰平山堂志,以从其著焉。”2《平山堂图志》凡例页一。因此,这一长卷是将周边山水与平山堂及周边的名胜交织在一起绘镌而成。画卷从“城闉清梵”“慧恩寺”开始,终结于“御书楼”“雨花庵”,约标有“西园水曲”“净香园”“四桥烟雨”“水竹居”“尺五楼”等一百八十个景点。以园林建筑为中轴,画幅上下(或前后)以山水、树木为映衬,婉转、曲折、回旋,尽显江南园林之秀美。

三、功能和价值

在志书类中,关于对山川版画的制作,刊行者对于山川的喜好、眷念都倾注极大地心血,在时人看来,山川版画的创作已经不仅是像王微在《叙画》中所言“案城域,辨方州,标镇阜,划浸流”的弊病那样,而是将其上升到一定的审美价值功能的地步,这种功能,明清两代多有记述,我们以“卧游”为例加以分析其功能和价值。

明万历三十七年(1609)夷白堂刊本《新镌海内奇观》,为杨尔曾3杨尔曾,字圣鲁,号雉衡山人,又号夷白堂主人,别署卧游道人,草玄居士,武林人,著作甚丰,著有《仙媛纪事》《杨家府演义》《韩湘子传》《图绘综彝》等。所刻多附图,是一位作家兼书肆中人,夷白撰,钱塘陈一贯、郭之屏绘,新安汪忠信刻。此本基本上是集方志(山志)版画汇编的一部颇有影响的山川版画集,内收各地名山大川、古刹名胜等一百三十余幅,图中标出山名古迹。卷首陈邦瞻的“海内奇观引”、杨尔曾的“叙刻海内奇观”及杨尔曾的“新镌海内奇观凡例”都涉及到卧游。凡例云:“山水虽尽属版图,而省会殊方,郡县异地,有近在眉睫,或远在日边,谁能以有尽之天年,穷无涯之胜地,故仿意卧游,以当欣赏。”4凡例,页一、二。“谁能以有尽之天年,穷无涯之胜地”,意即有生之年无法走遍名山大川,因而以图绘的方式取代,加以欣赏。

清康熙五十三年(1714)汪次侯刊本《白岳5白岳,即今安徽休宁县境内齐云山。凝烟》,为汪漋(字次侯)编,篁圃吴镕(字孔章)绘,海阳刘功臣刻。此本图四十幅,每图后附赞语,即前图后赞形式。卷首汪漋“白岳凝烟序”云:“吾家次侯,世传钞秘,而性复好山水,动静食息,咸与白岳相晤对,因绘其全图,选择上烟,汇为一函,展之而白岳面目毕具,可以当卧游”。6《白岳凝烟》序,页三。卷首跋云:“吾友次侯,自称墨史,家住桃花潭下”。7《白岳凝烟》跋,页二。“序”“跋”提供了一条线索,编撰者应为制墨者,或为精通墨的行家,“自称墨史”可以为证。墨分“松烟”和“油烟”两种,“序”未说明选择哪一种,但言及选择优质的墨(选择上烟)来印制此本,可见其用心。因为优质的墨色会对印刷产生良好的效果,如此,才能“面目具备”。

清康熙五十六年(1717)刊本《罗浮山志会编》宋广业纂辑,陆奇、杨点、陆奇绘。此本赵宏灿“序”云:“澄溪因博采群书,搜罗旧闻,辑成罗浮山志会编,山川、人物、古迹、异说,靡不毕备,为兹山大开生面,置之案头,可当卧游,付之剞劂,可垂不朽……使见者、闻者读其书,想其境,一一如在目前。”1《罗浮山志》赵宏灿“序”,页四、五。将其置之案头,每每翻阅,引起遐思,名山大川宛如历历在目,也不失为一种赏玩之物。

图3 明天启七年刊本《金陵梵刹志》

清康熙三十四年本《天下名山记钞》,吴秋士等选,卷首遥青斋“说明文”,如下:“名山图规模仿自旧志,而传神点缀,系集一时名流胜友,共相藻绘,各臻奇妙,虽尺幅之中仅存大概,而披阅之余,亦足为卧游之心一助云。康熙乙亥季秌月重摹于遥青斋。”2《天下名山记钞》卷首识文。此本最早的版本为崇祯六年刊本《天下名山胜概记》,至清代有几种翻刻本,康熙三十四年本是其中之一,遥青斋“说明文”前半部分基本沿用崇祯本“识文”的含义,后半部分为遥青斋添加内容,崇祯本“识文”中虽无“卧游”,但并不代表无欣赏价值功能。

清乾隆三十七年(1772)刊本《云台山志》,崔衣阶编,卷首“云台山志凡例”云:“古人左图右史,以资涉猎图之,与图固当并列,而志则尤以图重,葢瑰奇之状,幽僻之踪,有书不能悉载者,图则一披览而得之,虽屐齿所不及,亦可托诸卧游也,故别以图绘,弁斯卷之首。”1《云台山志》卷之首凡例页一。凡例同样涉及到了图的重要性,足迹(屐齿)到不了的,可以以画卷(卧游)替代。

嘉庆二十四年至道光十一年(1819-1831)羊城尚古斋序刊本《泛槎图》,张宝著,金陵刘文楷、羊城张太占刻。此本包括《泛槎图》《续泛槎图》《泛槎图三集》《舣槎图四集》《漓江泛棹图五集》《续泛槎图六集》,六集中有三集涉及到“卧游”。

《续泛槎图》卷首(内封面)张宝识语云:“仿各名家笔法,系以诗词,虽属俚言,情真景实,殆天助余成此图,以供静养藏修未远行诸君子之卧游也。至于各名人题咏、书法,皆出亲手钩摹,付梓亦足以为后世楷模。几费心思,愿同志者勿忘褒贬是辛”2《续泛槎图》内封面。《泛槎图》卷首张宝“自识”写到他少时喜绘事,尤其喜好山水,二十岁开始游历名山大川,将行万里路所见绘就后受到当时“名公巨卿”的褒奖,一时间题咏骤增,于是才有了续集。而《续泛槎图》中采用了初集的同样表现手法,其目的都是为那些不能远游的人们提供“卧游”而已。

图4 清康熙三年刊本《武林灵隐寺志》

《舣槎图四集》吴嵩梁序云:“宗少文所谓老疾俱至,名山恐难遍睹,惟当澄怀观道,卧以游之。先生为我一一补图,两人日游其中,乐且忘死,又何有于身外之物哉。”吴嵩梁在序中干脆直接引用宗炳的原话3原典:“……西陟荆巫,南登衡岳,因结宇衡山,怀尚平之志,以疾还江陵。叹曰:“噫!老病俱至,名山恐难遍游。唯当澄怀观道,卧以游之。”凡所游历,皆图于壁,坐卧向之,其高情如此。”唐张逸远《历代名画记》。。宗炳,六朝人,著有《画山水序》,是一位走遍名山大川的画家,年迈后,无法远游,只能寄情怀与画中。进一步理解,“澄怀观道”本是是禅宗术语,在此引申为心神领会、心灵相通之意,从审美的角度来看,是主客体交融、升华的境界,这种创作态度及表现手法被张宝继承了,序中的“先生”即是指张宝。

《漓江泛棹图五集》金镇序云:“闻先生遨游五岳,屐齿所到,题咏随之,深以未获一睹为憾。客岁于友人席上,重晤先生,眉宇貌癯而神泽翛然,有除尘之致,坐间出所。著泛槎图四卷,状烟云之变态,备海岳之奇观,令人披览之下,作宗少文卧游想。始叹古人周行天下,得名山大川之助胸襟浩然,而文益疎荡有奇气者,其言洵不诬也。”4《漓江泛棹图五集》金镇序,页六、七。金镇听闻张宝游历名山大川,所到之处,题咏作画,但他以未能亲眼目睹而遗憾。再次与老友相遇,得以一览《泛槎图》四集,山川的状貌、奇观,实可当作宗炳所言的“卧游”功能,并感叹道古人是因为遍游天下,才使得心胸开阔、文采放浪不羁的。

清康熙三年刊本《武林灵隐寺志》(图4局部)

图5 清康熙三十五年刊本《嵩岳庙史》

综上,除《海内奇观》中“白岳图说”源自于《齐云山志》卷首二十页连式,其余各本并非是多页连式版画,但是,它们在审美功能上是一致的。单面版式、双面版式的山川版画具备了“卧游”功能,多页连式又何尝不是。从画幅的幅面上来说,多页连式所承载内容是单面、双面版式无法比拟的。它的结构完整性,将长卷的诸多特征如序幕、展开、高潮、舒缓、节奏、反复及尾声等淋漓尽致地体现出来,欣赏者可以随着画幅的起伏变化而变化,将观赏者带入一个身临其境的空间,使其置身于一个物我两忘的境界。这一切都归功于刊刻者的用意,因为刊刻者将“卧游”作为衡量作品的功能和标准之一。

据笔者调查,明清两代多页连式山川版画,清代的数量要远多于明代,这不是历史的巧合,而是有其原因。我们知道,明代,尤其是晚明,戏曲、小说版画大放异彩,精品迭出,形成我国古版画发展的最高峰,而改朝换代后清代统治者,为了遏制人们的思想,大兴文字狱,使得戏曲、小说的发行量骤减,也就导致了文人们创作戏曲、小说版画的热情。反观山川版画,它所表现的主体是山川,是人们借山川寄情于大自然的一种,它没有戏曲、小说里种种社会因素和政治内容,没有含沙射影讥讽、揭露朝政的内容,因而它是一种稳妥的艺术的表现内容。

志书的编撰,得益于历代的充实与完善,这是志书编撰的最主要的目的,但是,另一方面,新的志书问世后,旧的就无关紧要了,故而,对于我们考察志书中山川版画流变带来的困难。可以想象,在明代那么繁荣的版画年代,出现了《环翠堂园景图》这样的不朽之作,志书中的山川版画不可能弱到哪里。在明代的志书的序跋、凡例里往往能看到添加、增补、重绘图版的语句,说明当时的人们是重视志书中的图像的,而在清代的志书的序跋、凡例中又往往能看到“源自旧志,加以增补”之类的标识,说明了对图像的继承与发展清代人也是不余遗力的,这些都为我们研究明清山川版画的原创和传承提供了可靠的线索和研究路径。