两本郎世宁《聚瑞图》真伪考

□ 梁刚

郎世宁是最重要的清代西方来华画家之一,而其最早的纪年作品是台北故宫博物院收藏的一件创作于雍正元年(1723年)的《聚瑞图》(以下简称台北本),而绘图主题相同的作品还有一件收藏于上海博物馆(以下简称上博本),款属的创作时间为雍正三年(1725年)。

两件作品的相似程度基本可以称为双胞胎作品。对于这两幅作品是否均为郎世宁亲笔绘制,还是真假各一的问题,需要有明确的证据来支持,本文通过对比两件作品的笔墨特征,著录情况,流传过程,特别是画中瓷器与传世实物特征的对比,判断台北本为郎世宁真迹,而上博本为伪作的可能性非常大。

郎世宁出生于1688年,于康熙五十三年三月二十一日(1714年5月4日)离开欧洲,1715年8月17日到澳门,1715年11月22日到达北京。乾隆三十一年六月初十(1766年7月16日)病逝于北京。在郎世宁到达北京的康熙年间,从1715年到1723年大约八年的时间中,因为没有档案记载和有纪年的作品,所以无法对他在此时期创作的作品做详细描述和对比。

图1 郎世宁于雍正十三年绘制的《果亲王允礼像》

清宫造办处的档案从雍正元年开始记载,从这时候开始,清宫内包含绘画在内的各项造办活动均有了较为明确的记载。郎世宁创作的作品基本为奉旨绘画作品,故在造办处档案活计档的记载中可以较多看到雍正和乾隆对郎世宁直接下旨命题作画的例子,包含了建筑装饰画和卷轴画等各类作品。当然,并不是郎世宁的所有作品在造办处的活计档中都有记载,还有很多的传世作品并不在档案中,所以无法直接依据是否有档案记载来作为判断一件作品是否为郎世宁所做的直接依据。

在记载的作品中,其中很大一部分都是在帝王宫殿建筑中的装饰画作,也就是贴落画。另外郎世宁也给其他的皇家成员画画,例如在雍正十三年(1735年6月)就曾经给果亲王允礼画像(图1)。

图2 郎世宁绘制的静物写生画(左为《画瓶花》 右为《聚瑞图》)

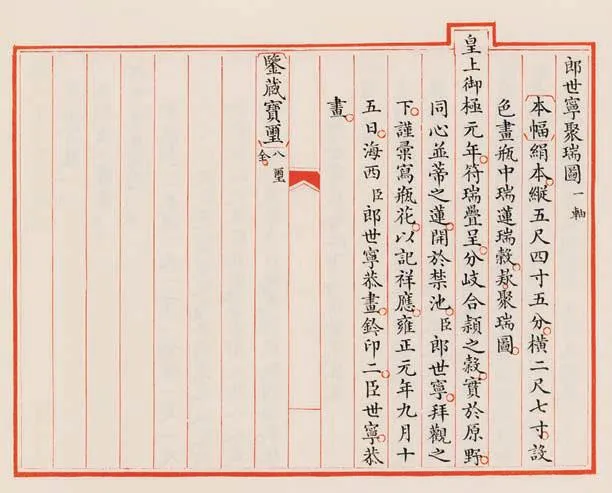

图3 台北本《聚瑞图》著录于《秘殿珠林石渠宝笈·续编》

图4 上海博物馆收藏的郎世宁《聚瑞图》

图5 上博本(上)与台北本(下)的莲叶对比

图6 上博本(左)与台北本(中)的小米穗与实物图(右)对比

除了绘制各类肖像画和装饰画之外,郎世宁也绘制寓意吉祥美好愿景的静物画作,主要表现的都是各类祥瑞的植物作品。其中主要的作品有《聚瑞图》《瑞谷图》《画瓶花》和《午瑞图》等,在这些作品中,《瑞谷图》在造办处档案有记载绘制于雍正三年,同时绘制了五十二本。而《午瑞图》根据清内务府造办处的档案记载,此图作于雍正十年(1732年)。其余两件没有清宫造办处档案记载。也由此可见,完全通过造办处档案的记载,来判断郎世宁的作品是否为真迹,是比较困难的方法。

台北故宫博物院收藏郎世宁《聚瑞图》和类似的《画瓶花》,是最可以直接对比的作品,构图都是将植物插放在花瓶中在进行描绘,而且都非常的忠实再现植物和花瓶在内的各种细节特征。台北本《聚瑞图》创作于雍正元年,画中主要描绘了花瓶和并蒂荷花和合颖之谷。而郎世宁于雍正五年创作的《画瓶花》是另外一件忠实描绘牡丹和宣德青花瓷器的静物作品(图2)。

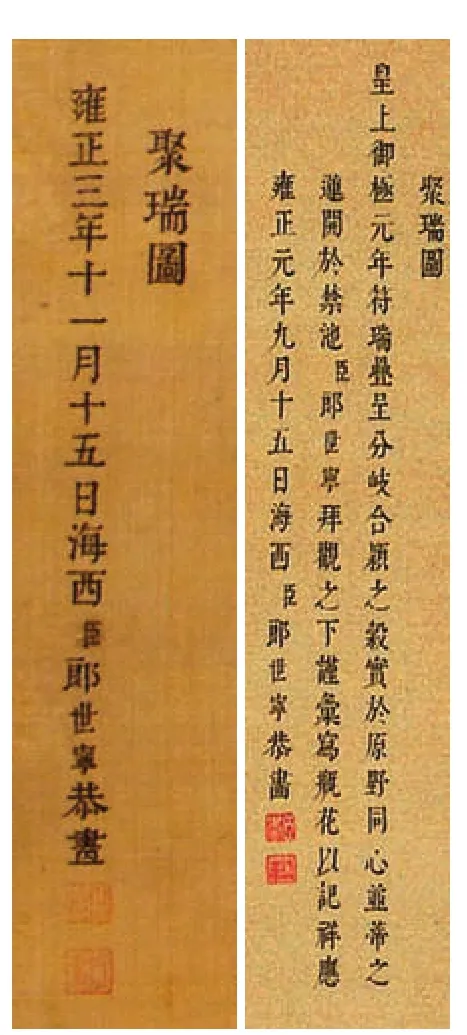

两幅作品特点是极致的写实风格,其中《画瓶花》的花器为明宣德年烧造的青花象耳四方倭角瓷瓶,而《聚瑞图》是郎世宁在中国最早有明确记年的作品,其创作时间为清世宗雍正元年(1723年),尺寸为纵173、横86.1厘米。画上题识为:皇上御极元年,符瑞叠呈,分歧合颖之谷实于原野,同心并蒂之莲开于禁池。臣郎世宁拜观之下,谨汇写瓶花,以记祥应。雍正元年九月十五日,海西臣郎世宁恭画。钤盖了诸多清宫宝玺,如乾隆御览之宝,乾隆鉴赏,宜子孙,石渠宝笈,石渠定鉴,宝笈重编,三希堂精鉴玺,等等,在《秘殿珠林石渠宝笈·续编》中也明确著录了此件作品(图3)

图7 上博本(上)与台北本(下)的枯叶对比

图8 上博本(左)与台北本(右)的款识对比

图9 上博本(右上)与台北本(右下)和实物插花瓶的对比

除了台北本《聚瑞图》,上海博物馆也收藏了一件款属同为郎世宁,画名也同样为《聚瑞图》的作品(图4),其画面特征与台北本如出一辙。

上博本在画中没有任何清宫的印玺,也没有出现在造办处档案中,更没有出现在皇家书画著录《秘殿珠林石渠宝笈》的初编、续编和三编的记录中。通过上海博物馆的展览文字介绍得知,本件作品曾经为钱镜塘收藏,有吴湖帆的题签。劳继雄在《中国古代书画鉴定实录》中记载此件作品的鉴定意见,为“真迹,精”。

从两件作品的高度相似程度来看,可以有两种可能性的判断,一是两者都是真迹,上博本的年份靠后,应为郎世宁对着原作直接复制。另外一种可能是后人对着原作或者印刷作品来复制,也就是伪作。以上两种情况的哪一种属实,还是要通过仔细的对比画面的细节本身来做考量。

莲叶对比:

从对莲叶部分的对比来看,台北本较好的表现了莲叶背后凸起的主叶脉和细小的分支叶脉的细节,而上博本的叶脉处理则逊色很多,绘制相对草率(图5)。

小米穗画法对比:

从画面的重点之一小米穗来看,上博本基本失去了细节。另外,与实物照片对比来看,一个个小穗单独饱满凸起是应有的状态,而上博本没有这个特点。台北本的描绘则完全符合这个特征,并且将每一颗形状的光感都有表现,将右侧来光的颗粒的亮面和暗面表现得非常出色(图6)。

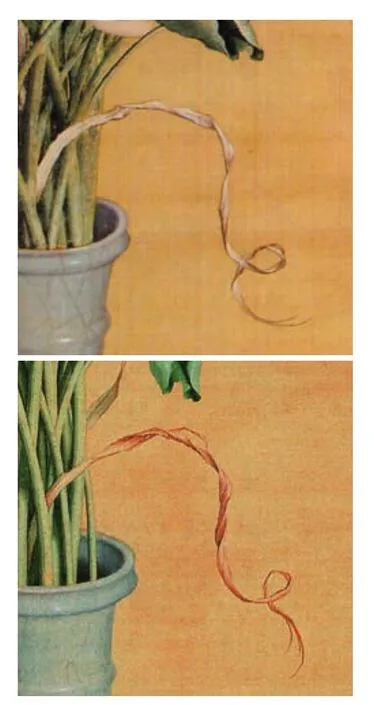

枯叶对比:

从枯叶的对比可以看到,台北本细节描绘精微,而上博本细节不明,光感生硬(图7)。

总结画中所描绘的植物各部分来看,假设两者都为真的情况下,上博本完成时间是晚于台北本的,但是却完全没有体现出郎世宁在绘画技巧上的进步,反而失去了很多细节和应有的水准,这不符合正常的情况。

款识:

从款识来看,台北本《聚瑞图》的落款在画的右上方,这基本是郎世宁画作题识中仅见的例子,其他的大部分画作题识均在作品左右的中下部。上博本《聚瑞图》落款位置在画作的左下,倒是基本符合大多数的情况(图8)。书法的点划结构和章法相似度较高,因为这些文字也不是郎世宁所书写,所以鉴定参考价值不高。

对于花瓶的考察:

《聚瑞图》作品中的花器为雍正年间仿制的宋官窑盘口弦纹直颈瓶,是新创造的器型,宋代没有此种器型,与后来的赏瓶的器型整体上比较接近。上博本的明确破绽来自于画中花瓶上的装饰弦纹,从传世雍正相同器型瓷器来看,所有此器型的瓷器腹部均为三条弦纹,而上博本的花瓶中弦纹只有两条(图9)。

检索台北故宫博物院收藏的雍正朝同样器型的瓷器,可以检索到期间近乎完全一样的瓷瓶,除了釉色有差异之外,器型几乎完全一致,均为盘口,直颈,圆腹,在直颈处装饰三条弦纹,在腹部中央装饰三条弦纹(图10)。

对于以写实风格为主的西方画家郎世宁在描绘这一类静物画的时候,更加可能完全忠实于所描绘的对象,所以基本可以推断上博本为仿作的可能性非常大。对除了绘画本身,尤其是笔墨特点以外的其他因素,本来都属于对于画作鉴定的辅助因素,但是因为上述情况的出现,辅助要素就可以变为一票否决的决定因素,在没有发现同样装饰纹样的器型之前,就算不考虑绘画笔墨技巧上较差的现象,也无法将上博本定为郎世宁的亲笔画作。

著录情况:

如前所述,台北本《聚瑞图》著录于《秘殿珠林石渠宝笈续编》,流传较为清晰可靠,著录时候储存于乾清宫。而上博本没有发现著录,郎世宁绘制如此重要的表征祥瑞的作品,没有清宫收藏印玺,也给上博本为郎世宁原作的真实性蒙上了阴影。

结论:

对于历史上出现的相似程度高达“双胞胎”程度的书画作品其实不算多见,如果出现了,必须严肃仔细鉴别其中细节上的不同,并结合各类其他资料文献来考量两件作品是同时为真,一真一假还是两者皆为假。根据清宫造办处档案记载,郎世宁是有可能绘制“双胞胎”或“多胞胎”作品。存世《青羊图》为“双胞胎”,《平安春信图》为“三胞胎”,乾隆皇帝及其后妃肖像绘画为“多胞胎”作品。

对于存世的两件《聚瑞图》而言,通过对比其笔墨特征可以知道,虽然上博本画中标示的创作时间晚于台北本,但是其绘制的精微程度,光感特征均不如更早创作的台北本。

从流传来看,台北本流传有序,虽然没有造办处档案记录,但是在《秘殿珠林石渠宝笈续编》中已经著录,存放于乾清宫。它一直在宫廷,并且后来整体转移到了台北故宫博物院。而上博本上面除了两枚郎世宁名下的印章,没有任何清宫印玺。首次有记载的出现就已经是在钱镜塘的手中,经由吴湖帆题签,时间推断在1930年之后。

在笔墨技法上,上博本未能达到郎世宁的水准,以此作为推断上博本可能是后人伪作的重要证据。另外,画中的花瓶与传世实物无法对应。已经检索到传世的同器型雍正器物全部在腹部上有三条弦纹,而上博本只有两条。这对于郎世宁这样以忠实再现风格为主的西洋画家显然是不可想象的,上博本在画作中的瓷器装饰纹样上出现了硬伤,也正是因此,上博本是后人伪作的可能性较大。

古代书画鉴定以艺术家的笔墨特征为主要因素,其他的各项因素相对为辅助因素。但本文在对上博本《聚瑞图》的鉴定中,是鉴定的辅助因素上升为主要因素的案例之一,因为在辅助因素上出现了明确的不符合实际的状况,可以因此一票否决。

图10 其他检索到的雍正同样器型的瓷瓶