山西安泽北齐上寨摩崖造像

□ 王春波 逯秀珍 张鸿涛

上寨摩崖造像,位于山西省安泽县良马乡上寨村西1公里泗河西岸老庙上岭山腰处(图一)。据现存题记记载,“大齐河清二年(563年)”雕凿。摩崖造像坐西向东,目前发现的总长约7米,高约1.8米,总面积约13平方米。

上寨摩崖造像由两块南北相接自然砂石组成(图二),南侧摩崖造像内容丰富,有佛、菩萨、人物、狮兽、马匹等造像及供养人姓名的约数百文字,其右侧留有“大齐河清二年(563年)六月癸巳朔八日”;北侧摩崖造像石刻风化严重,仅残留题记“天保二年(551年)……”,“……‘曰(下部为曰)’元年”和一似跪拜人形。北魏仅孝昌一个年号由“曰”字组成,故应为孝昌元年(525年)。上寨摩崖造像雕凿时间前后共用最少38年。

图一 上寨摩崖造像

南侧摩崖造像由四部分内容组成(图三)。上部佛、菩萨浮雕造像;中部供养人姓名阴刻文字;下部为四幅人物场景连环画;右侧记事文字及“大齐河清二年(563年)”纪年题记,由北向南竖排,共9行,满行25字,计207字,魏碑书体(图四)。

图二 上寨摩崖造像全景

图三 南侧摩崖造像

图四 大齐河清二年题记

南侧摩崖造像上部采用高浮雕手法雕刻,为左右两龛并列布局(图五),均为南北朝时期流行的一佛四菩萨造型,右龛两侧各设站立菩萨一尊。右龛内佛结跏趺坐,右手结施无畏印;左龛内佛结善跏趺坐;菩萨为站立状,首部均似人为破坏不存。左龛佛、菩萨均设背光;右龛仅佛与一菩萨无背光,其余三个菩萨设背光,佛后无背光,较为罕见。两佛龛下,左右均设向外的蹲狮;右龛下中设一双手撑地的供养人式人物,高13.5厘米,肩宽7厘米,下宽11.5厘米;左龛下中则为莲座的延续构造。上部共雕刻佛两尊、菩萨六尊、狮四个、人物一个。北龛龛高54厘米,佛高28.5厘米,肩宽13厘米,底部宽20厘米。南龛上方为帷幔雕饰,龛高50厘米,佛高34厘米。

中部主要为供养人的姓名,由南向北,自上而下,分5行排列,计156人。如:“邑子张马生、王法生……一心侍佛”。

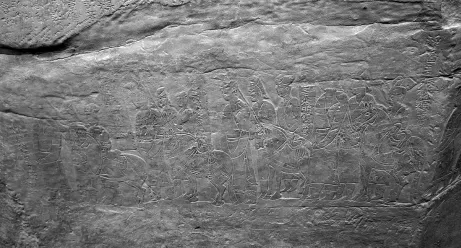

下部为四幅人物场景画,右侧上下二幅(图六),下部并列两幅(图七、图八)。画像采用汉画像石上常见的平面剔地阴线雕刻法。

四幅画面共有人物31人,马匹图案8匹。31人中仅左下场景的5人为传统中原服式,宽袖、圆领,足穿鞋,其余26人物均为翻领、窄袖、足蹬短靴,应为少数民族服饰,近似现代西服(图九)。目前见到的最早翻领服饰是唐开元十二年(724年)的蒲州铁牛中铁人形象。

图五 南侧摩崖造像上部(局部)

图六 南侧摩崖造像下部(局部)

图七 南侧摩崖造像下部(局部)

图八 南侧摩崖造像下部(局部)

与蒲州黄河铁人服饰相比较,其西服下摆在小腿中部,而铁人的下摆明显在大腿中部;两处的翻领式样与翻领位置基本一致,但腰部有腰带,而铁人似无腰带;上寨胡服衣襟边完全在右侧,黄河铁人衣襟边则在中偏右,向中间移动。这也许就是公元6世纪中叶到公元8世纪初,古代西服在这161年之间的变化过程。现代西服形成于19世纪中叶,但至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。与忻州九原岗北朝墓、太原娄睿墓、太原徐显秀墓等北齐墓道壁画中的胡人服饰均一致,说明这是当时胡服的主流形式。

图九 南侧摩崖造像下部(局部)

图一○ 南侧摩崖造像下部马匹(局部)

上寨摩崖造像中的十匹骏马图案(图九、图一○、图一一),在艺术手法上更接近于现实主义的写实手法,如雕刻有络头、缰绳、鞍鞯,头、胸、臀的饰绦,但无马镫。给我们提供了研究南北朝时期马饰、马具的实物资料。

目前我省现存摩崖造像67处。其中21处为北齐,仅11处存有确切的纪年题记。现存北齐摩崖造像规模在10平方米以下的约占80%,仅8处在10平方米以上。上寨摩崖石刻造像其造型设计和雕刻手法在汉代雕刻艺术传统的基础上由粗简向精湛发展,超脱出了汉代石雕古朴粗略的技法,是艺术构思和雕刻技巧都进入一个更加成熟的表现。对研究中国美术史、佛教史、古代西服服饰史均有较高的价值。

图一一 南侧摩崖造像下部马匹(局部)