构式化视域下英语作格动词的致使交替

幸 辉

(广西大学 外国语学院, 广西 南宁 530004)

近年来,在语言学中,非常规搭配及特殊语言结构受到颇多关注[1-3]。其中,作格动词拥有及物和不及物两种论元实现方式,表现出特殊的致使交替现象(causative alternation)。及物结构表达致使义而不及物结构表达事件状态变化。及物与不及物两交替对子(alternating pair)间的派生关系长期以来受到生成语言学家的关注:派生观认为该对举结构存在派生关系,分为“致使化(causativization)[4-5]”与“去及物化(detransitivization)[6-8]”两种转化路径;非派生观则侧重两结构的共有基础[9-10]。两派别对作格动词在致使交替过程中的句法操作进行了深入探讨,但对部分动词不对称交替或不能交替现象解释力不足,较少的解释也只停留于句法层面。

认知语言学家尝试用模因论、词汇构式语法、认知事件模型等探讨致使交替的认知机制[11-12]。但目前研究多宥于两结构的共时推导过程,缺乏历时性解读。构式化理论首次由Traudott和Trousdale提出[13],旨在构式语法框架内探讨构式的历时演变过程。该理论基于自下而上的语言演化观,秉承了“现实-认知-语言”的语言形成过程。目前,对其研究主要围绕概念阐释和理论运用[14-16],鲜少将其运用于致使交替现象中。本文拟运用构式语法及构式化理论阐释作格动词的致使交替度及其历时演化过程,以期厘清对举结构的内在关系,了解其认知机制。

一、 构式语法与构式化

构式语法(construction grammar)否定生成语法学中的模块论,提出构式是语言的基本单位。即构式集语义、语用、语音、句法及语篇等信息为一体,拥有自身非组构意义。构式义具有完型性,难以单方面从形式或意义上推导出来。根据Goldberg的情景编码假设(scene encoding hypothesis),句法简单的构式往往将人类体验中的基本事件编码为核心意义[17]39。因此,最基础的构式往往指示人类日常基本事件类型,如空间移动、某人使某物体处于一定状态等,事件参与者表征为构式论元角色。与之相对,动词意义的百科性同样指称一类事件,事件中的参与者表征为动词题元角色。通常,构式论元角色与动词题元角色语义相容且都为各自凸显的参与者。此时词汇经允准进入构式,例示构式所指事件。但当二者语义误配时,构式压制(coercion)词汇进行调变。调变后的词汇往往表达构式所指事件得以发生的工具、结果、前提等[17]60-65。

构式化理论(constructionalization)在历时构式语法基础上发展而来,用于考察构式的历时演变过程。该理论在构式语法框架内更加关注构式在构式网络中的新旧更替及构式关系的重组过程。构式历时演变分为构式化及构式演化两种类型。构式化产生新形式-新意义配对体,在构式网络中表现为新的类型节点,该节点以新的句法形态编码新的意义。而构式演化(constructional changes)只影响构式形式或意义某一维度的变化,不涉及新节点的产生[13]22-26。某类构式用于映射人类经验的某一范畴。因此,构式演化本质上是重新范畴化的过程。旧范畴与新范畴之间的类同性为构式演化提供前提,同时制约着构式后续演化。演化中,构式逐渐失去原有范畴的典型特征,同时不断获得新范畴特征,从而凸显新范畴所指。

二、 致使交替的构式语法阐释

作格动词属于不及物动词的一个次类,但可作为及物动词使用,既可以出现在不及物的作格结构中,又可以用到及物的使役结构中[18]。作格结构中,及物动词宾语充当不及物动词主语[19]374,在语言类型学中,这便是作格动词特殊的致使交替现象。及物构式表达施事施力于受事使其发生状态变化,不及物构式表达受事的自发性状态变化。动词意义具有百科性而构建出一类事件,事件参与者为动词的题元角色。动词进入构式需遵循两条原则:第一,语义一致原则(The semantic coherence principle)。当词汇题元角色例示构式论元角色时,二者意义兼容;第二,对应原则(The correspondence principle)。通过词汇表达凸显出的题元角色需与构式凸显的论元相融合[17]50。当二者不兼容时,构式对词汇产生压制(coercion)。构式压制用来解释句法与语义接口问题,体现构式对词汇的强制影响。

例1 a. He broke the window.

(COCA)

b. The window broke.

(COCA)

c. She broke the world record.

(COCA)

d. The world record broke.*

例2 a. He killed his son/ cut bread.

(COCA)

b. His son killed*/The bread cut.*

例3 a. They arrived at the church.

(COCA)

b. The church arrived them.*

例4 a. He jumped his horse clear over our head.

(COCA)

b. The horse jumped(over the fence).

(COCA)

c. She wanders along the sidewalk.

(COCA)

d. The sidewalk wanders her.*

(例句后的COCA为美国当代英语语料库,囊括4.5亿单词,是当今世界上最大的平衡语料库;*表示该句不合语法)

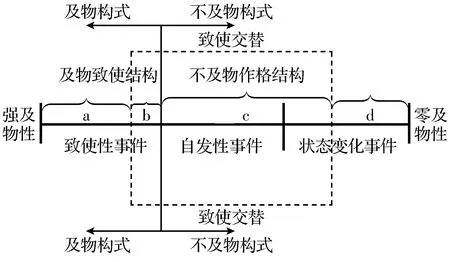

图1 致使交替中的对举构式

图1是参考Goldberg致使移动与不及物作格式并进行修整得来[17]52,191。 上下两构式组成作格动词的对举结构,分别为及物使役构式transitive caused construction和不及物作格构式intransitive ergative construction。 transitive caused construction这一事件包含施事cause、结果或位置移动result-goal、主题theme 3个论元角色。 施事和主题是此类致使事件的凸显成分。该构式整体表达施事施力于主题或受事使其发生位置移动或状态变化。 因此,构式对其词项有如下语义限制: 施事自身的力足够强大以致影响受事现有状态,受事状态变化预设来自外部的力。 如例1a, 施事he施力于受事the window导致其变化为broken状态。 同理,在intransitive ergative construction中, 论元角色包含主题theme、结果或位置移动result-goal,构式表达事件状态变化。如例1b,同一受事window在句中做主语,表达其变为broken状态。两构式中,及物构式的宾语与非及物构式的主语共享一个成分, 受事在对举式中可自由转换。 但也存在如例1c、例2a、例4a不能转换或者例3a转换时必须加介词短语的情况。 因此,不是所有及物或不及物动词都可以进行相应的转换,致使交替处于中间阶段, 则动词呈现不同的致使交替程度。

如图2所示,Croft将动词表达的事件分为致使性事件、自发性事件及状态性事件3种[20](图中横轴均匀三段)。动词可出现于及物或不及物结构中。图2纵向直线左侧的及物构式可表达致使性事件,直线右侧的不及物构式表达自发或状态变化事件。横轴两端分别标志强及物性与零及物性。作格动词的致使交替现象如图2中虚线方框覆盖部分的及物与不及物构式,方框外围动词不具交替性。致使交替范围内,位于及物构式一侧的结构为及物致使构式(b),位于不及物构式一侧的结构为不及物作格构式(c)。致使交替中,两对举式意义上表达弱致使力、自发性状态变化,形式上不能够由目的小句to do或施事趋向副词deliberately等修饰。即及物致使构式相比及物构式的致使义弱化、施事参与度降低,而不及物作格构式相比不及物构式预设一个隐形的外部致使力。因此,动词呈现不同的交替程度。

图2 致使交替度图式

第一,部分动词交替时存在额外限制,如例4a,jump转换为及物致使构式需添加介词短语。这源于构式对动词的压制:及物致使构式包含施事、结果、受事3个论元,而不及物动词jump只有“主题”1个题元角色。根据对应原则,构式压制词汇使其添加施事及结果论元表达致使力作用下的结果状态。

第二,部分动词对受事有选择倾向,如例1b合法而1d则不合法。原因在于语义一致原则下,词汇与构式需意义兼容。不及物作格构式表达自发性状态变化,例1d隐形施事she再创新纪录时,受事world record未发生状态变化,因此不能转为不及物动结式。

第三,部分动词不存在致使交替现象,如例2b、3b、4d不合法。同样它们的构式与词汇语义也不相容。例2b动词的kill、cut所表征的事件中,施事需作出有意干预行为使受事发生状态变化而具有强致使力。动词该特征与及物致使构式的弱致使义相悖,因此不合法。此类动词可由图2中a表示,其及物性较强而被排除在致使交替范围外。而3b及4d的主题church及sidewalk未受到施事they或she的影响,与不及物作格构式的自发性状态变化义不兼容而不合法。该类动词可由图2中d范围表示,施事的致使力影响完全消失,被排除在致使交替范围外。

总之,致使交替置于及物构式与不及物构式之间,由及物致使构式与不及物作格构式形成对举式,可进行交替的动词语义上表达弱致使力、自发性结果状态。在语义一致原则及对应原则下,动词表现出致使交替限制、受事选择倾向、不可交替3类现象,形成一个致使交替梯度。

三、 致使交替的构式化阐释

历时变化总会体现在构式共时层面的多样性中[13]75。作格动词在及物与不及物两结构间的转化预设某种历时演变。历时演变在语言层面上体现为构式形式、意义变化,在人类认知层面上是对世界重新分类与识解的过程。遵循“现实-认知-语言”的基本观点,构式演变是自下而上、基于人类体验变化而变化的语言现象。

1. 形义新分析本质

构式化(constructionalization)是构式历时演变类型之一,新的形式与意义配对体在构式化中产生,表征为构式网络中的一个新节点。意义上,根据Goldberg的情景编码假设(scene encoding hypothesis):较为基础的构式往往编码人类体验中的基本事件为核心意义[17]39。因此,致使交替两结构中,较为基础的构式用于表达人类日常体验与感知,而派生构式意义更加抽象,对其识解需要更多的认知加工。形式上,在构式所指事件中,施事往往占据构式主语论元,而受事充当宾语论元。致使交替两结构形式上的差异本质上是对事件参与者的相异表征方式。作为人类体验与认知的语言表征,构式在使用中经历形式与意义新分析(neoanalysis)析出新构式以表达更加复杂抽象的体验。

例5 a. He opened a door.

(COCA)

b. The door opened.

(COCA)

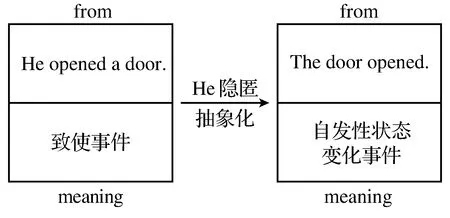

图3 及物致使构式形义新分析

例5a基于人类经验,表达施事he施力于受事a door使其处于open状态。如图3左侧矩形方框所示,形式上包含主语、谓语及宾语,施事he充当主语,受事a door充当宾语,是典型的及物小句。意义上,该及物致使构式包含行为义、致使义及状态义,即施事he打开门的动作、he施力于受事a door,a door处于open的结果状态。而不及物作格构式由及物致使构式经形式与意义新分析而来。如例5b(图3中右侧矩形方框),形式上呈现“主语加谓语”的不及物结构,主语the door为相应及物致使事件中的受事,意义上表达the door处于open自发性状态,行为义、致使义隐含于其中。由于作格构式独立性较强,往往可被识解为一个单独事件。但其中受事的状态变化仍预设一个来自外部的施力者he,换言之,不及物作格构式所指事件以其对应的及物致使构式为前提。出于语言的经济性,人们从致使事件中提取结果状态义,相比之下,作格构式更加抽象,认知上更复杂。因此,致使交替对举结构中,及物致使构式经历形义新分析析出不及物作格构式,属于构式化演变。此过程中,施事he隐退、行为义致使义弱化、人在事件中的参与度降低,经历更加抽象的识解过程。

2. 范畴化本质

构式化关注构式网络中构式的新旧更替与构式关系的调变重组,实质上是对各语言表征的重新范畴化。语言在使用时,构式往往适用于特定语用环境,即一类构式编码一类体验与认知,不同构式隶属不同范畴。构式化中,构式经历去范畴化过程(decategorization),逐渐失去范畴典型特征成为边缘成员,随后基于部分类同特征允准进入新范畴[13]74。促使构式重新范畴化的动因在于语言使用过程中的相异语用推理、语言经济原则、人类求异心理等。构式具有语境吸附(context absorption)特征,存在将基于语境的临时推理转为自身构式义的潜势[13]56。其间,原有范畴与新范畴的类同性及临时推理的高频复现决定构式的演变与规约化。

例6 a. He killed a blank bear.

(COCA)

b. He killed a blank bear deliber-ately.

c. The blank bear killed.*

例7 a. He broke a bottle.

(COCA)

b. He broke a bottle deliberately.

c. The bottle broke deliberately.*

d. A bottle broke.

(COCA)

例8 a. The sun melted the asphalt of the streets.

(COCA)

b. The sun melted the asphalt of the streets deliberately.*

c. The asphalt melted in the streets.

(COCA)

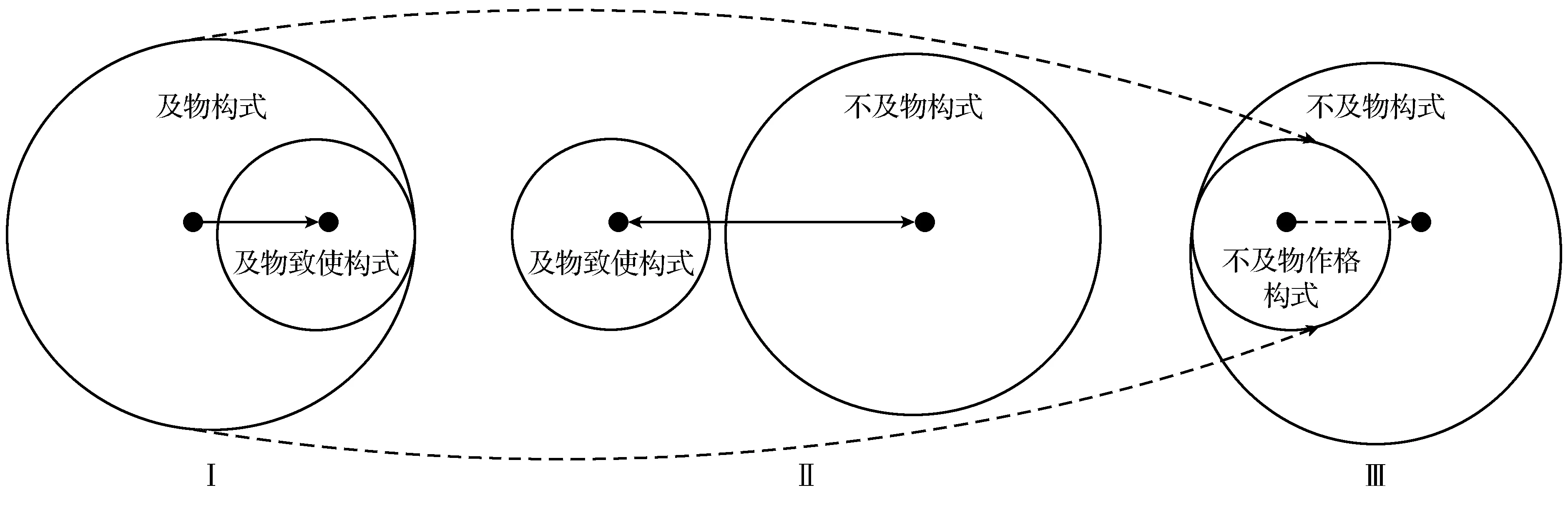

如图4所示,及物致使构式经历去范畴化(Ⅰ)、部分允准(Ⅱ)、进入新范畴(Ⅲ)3个阶段。及物致使构式(阶段Ⅰ小圆)属于及物构式范畴(阶段Ⅰ大圆),该范畴典型构式如例6a,he施力于bear使其处于killed状态。句中施事参与度极高,he主动干预影响受事bear。因此,可添加目的副词deliberately形成例6b,同时不可转为例6c作格构式。同理,如将例7a理解为he有意打破瓶子,加上副词deliberately形成例7b,其对应的不及物作格构式例7c不合法。因此,例7a所指事件为he的无意干预,施事目的性减弱。在阶段I中,该构式经历去范畴化,如箭头所示致使力减弱成为范畴边缘成员。同时随着进一步去范畴化,阶段II中,基于及物致使构式仍然滞留了原范畴中的行为义、致使义及状态义,与图4中大圆表示的不及物构式存在部分类同特征,如连接两圆的双向箭头所示,二者均含有状态变化义,从而建立及物致使构式与新范畴之间的联系,使例7a转为例7d成为可能。阶段Ⅲ中,及物致使构式进入不及物构式范畴,经新分析成为不及物作格构式以表达自发状态变化,如箭头所示,该构式存在向范畴中心移动的可能。例8c对应的施事(例8a主语)sun为无生命体,不存在人的有意参与,任何导致受事发生状态变化的外力均可做施事。此阶段,作格构式用于表达受事状态变化而不强调外部致使力,获得不及物范畴特征。

图4 及物致使构式重新范畴化过程

构式化本质上是对及物致使构式的重新分类,体现人类体验的动态性。

3. 认知凸显本质

“构式化是构式的选择和创新,创新的起点不是规约化, 而是说话人对已有构式的识解引发新构式的出现。”[21]特定语境下听话者的相异识解诱发构式创新。 构式义在识解中预设基体(base)与侧显(profile), 基体是构式直接激活的概念域, 侧显是域内某一次结构即构式的概念所指[22]66。 新构式与原有构式的不同概念所指在本质上是认知主体选择不同侧显的结果。 被构式侧显的论元角色句法上体现为直接的语法关系(主语、直接宾语或间接宾语)[17]48。 因此,识解中选择不同侧显促发相异概念所指, 从而表征为不同句法结构。

例9 a. He rolled the ball toward the others.

(COCA)

b. The ball rolled toward the hole.

(COCA)

图5 对举结构的凸显差异

图5方框左侧为及物致使构式与不及物作格构式意义构建的概念基础,右侧为两构式的句法表征。 例9a中主语he(图5中小人)施加作用力于受事ball(小圆),ball在作用力下顺右侧箭头变为roll状态(圆外3个顺时针箭头)。 在此构式义的概念基础中,施事he、受事ball、结果状态roll均得到凸显。 因此,构式的3个论元角色(图5中form部分),分别表征为主语NP1、谓语V、宾语NP2。 例9b表达主语ball处于roll状态,如图5方框下半部分所示,构式义通达的概念中,施事he及致使力(图5中阴影小人及其右侧箭头)隐退为基体的一部分。 受事ball及结果状态roll(图5中小圆及圆外三个顺时针箭头)得到凸显成为侧显角色。形式上,受事ball编码为主语NP2,结果状态roll编码为谓语V。 换言之, 及物致使构式凸显施事行为、致使力及受事状态变化,不及物作格构式只凸显受事状态变化。但受事状态变化预设着基体中的施事行为、致使力。 所以, 及物致使构式与不及物作格构式存在相同概念基体, 是构式化的基础。 其相异构式义源于认知主体识解中的不同侧显, 从而形成不同的句法形态。

四、 结 论

英语作格动词既可以出现于及物致使构式又可出现于不及物作格构式中,形成独特的致使交替现象。构式语法与构式化理论分别从共时及历时维度揭示构式的异质属性及演变轨迹,本文据此考察致使交替现象,发现:

(1) 致使交替过程中,动词的交替限制、受事选择倾向及不可交替现象形成一个交替梯度。其原因在于可交替的对举构式在语义一致及对应原则下对进入构式的词汇存在压制或语义限制。

(2) 基于“现实-认知-语言”观,及物致使构式经历形式、意义新分析析出不及物致使构式。构式化实质是基于体验动态性对构式重新范畴化的过程,其间认知主体选择相异侧显成分表达不同概念所指。

本文希望能够为致使交替独特的句法现象提供认知理据,为研究对举结构中两构式的派生关系提供一点参考。