叙事文本中民间神化人物的价值定向与人格特征

董洪杰,李朝旭

(1.上海大学 社会学院 上海 200444;2.曲阜师范大学 教育学院心理学系,山东 曲阜 273165)

一、引言

中国民间存在大量众口相传的经过历代演绎与神圣化、最终被奉为民间神的人物。日本信仰中也有类似的神化现象,如海水溺亡者往往被神化为惠比寿(Ebisu gami),带给渔民好运与航运守护[1]。人物神话故事往往成形于社会生活底层民众之间的口头叙述,也就是民间叙事(Folk Narration)。民间叙事的许多作品在情节构造、人物设置、意象运用和结构布局上具有模式化的特征[2]。许多学者试图概括出民间叙事模式,并对它的性质、功能、形成和变化规律等进行研究,其中民间文艺或民俗学的研究注重分析民间叙事中模式化的母题(motif)或类型(type)[3]。

与此不同,心理学理论则关注民间信仰知识结构的起源和后果等问题,事实上民间信仰的心理过程包含了相对复杂的心理理论(Theory of Mind)[4]。人物神化的民间叙事过程是集体经验、集体智慧与集体想象的结晶,而神化人物则是民间神人格和精神形象的集中反映,因而神化人物的叙事文本中充满了事件因果或行为原则的故事情节。正如社会心理学家关注人物行为的人格解释,民间信仰的叙事文本中需要精心建构出足以能够展现神化人物形象的情境,因而必然对特定的关系、人或事件感兴趣。从这种意义上说,社会心理学和民间信仰关注同一个心理学领域:人物行为。丰富相关的主题研究,将有助于深化实践性、科学性与民族性的中国化宗教学研究[5]。

与纷繁的信仰类型不同,基础性的人格特质理论具有精简的分类标准,能够概括出行为、认知和情绪的谱系,进一步组成稳定的模式用于描述给定的个人[6]。人格研究表明,普通人往往也能表现出朴素可靠的人格特质或倾向判断,特质或个人倾向是民间心理学的核心和基本组成部分[7]。这种稳定结构体现在各种语言中人物特征的词汇应用,研究者根据描述性词汇分析得到潜在的人格结构。当人为宗教按照自己的理想塑造宗教之神和上帝形象时,会展现出“真、善、美统一于神”的宗教美学人格(即神性)理想[8]。那么中国民间叙事文本中的神化人物具有什么样的人格特征,人物神化过程又具有什么样的民间信仰心理,能否符合“身心圆融的省思与实践使自身的品德、气质、能力、性格逐步趋于完美境地”的“人格完善”理念[9]。本文从一般性神化历史人物的民间叙事文本入手,开启中国民间信仰心理机制的初步研究。

二、神化人物内容分析

选择相关叙事文本为研究对象,将非定量的文献材料转化为定量的数据,并依据这些数据对文献内容做出定量分析和相关事实的判断与推论。内容分析法的一般过程包括建立研究目标、确定研究总体和选择分析单位、设计分析维度体系、抽样分析过程和量化分析材料、进行评判记录和分析推论六部分。

(一)研究对象

选取可搜集到的记述神怪人物事迹的文本书籍,以其中具有人物原型的中国历代民间神为研究对象,汇总筛选出具有人物原型的民间神135个,依据书中相关人物的叙事文本进行整理编码,然后借助百度搜索引擎检索相关神化人物的事迹描述,进一步扩充分析资料。同一人物故事情节类似的只保留其中一个,而不同人物的类似故事情节则各自保留分别进行编码。

(二)文本资料

选取的文本资料主要有:宗力和刘群的《中国民间诸神》[10]、卢禺光和吴绿星的《中国一百神仙图》[11]、马书田的《中国民间诸神》[12]、孙晓琴和王红旗的《天地人神图鉴》[13]、徐崇立的《绘图三教源流搜神大全》[14]、于春松的《神仙传》[15]、徐彻的《趣谈中国神仙》[16]、乌丙安的《中国民间神谱》[17]、刘秋霖等人的《中华神仙图典》[18]、栾保群《中国神谱》[19]、汪小洋的《中国百神图文志——原始神、宗教神和民间神五千年总揽》[20]、吕宗力的《中国民间诸神(上下卷)》[21],共12本书籍。

(三)设计方法与步骤

以神化人物故事中的独立故事情节作为分析单元的划分依据,提取每个故事情节的主题性语句,而该故事情节中另外的语句就是对该分析单元的补充说明,因此不再另行划分分析单元。也就说,最小分析单元就是神化人物故事中的独立故事情节。

编码的目标是从提取的主题性语句中概括出能完整表达该分析单元内涵的词或短语。如从故事中提取的分析单元为“跋山涉水返乡探望父母”则概括为“孝敬双亲”,又如分析单元为“施展法术,惩戒懒汉”可概括为“施法教人”。据此原则逐条进行编码分析得到概括词,然后再将概括词进行归类,将意义相近的词归为同一类目,如将“医病救人”“济民救灾”“临危救难”等归入“扶危济困”。

根据分析单元及编码原则,将每个神化人物故事的编码内容都划分出“人格特征”和“业迹描述”两部分。

(四)对故事编码信度的检验

根据先前确定的分类标准,编码员由第一作者与另外两名心理学硕士研究生担任,从有效样本中随机抽取50个条目,作为测验样本考察内容分析结果的评分者信度,也就是两个以上的评判者按照相同的分析维度对同一材料进行独立评判结果的一致性程度。结果显示,各个项目的评分者信度为0.87,编码结果符合客观性的要求。

三、研究结果

(一)神化人物原型的朝代分布

图1 中国历代神化人物的朝代频数分布图

从图1可以看出(图中出现小数0.5,是部分人物跨越了两个朝代,在两个朝代的频数各计为0.5),中国的神化人物兴起于春秋战国,盛行于两汉(18)、唐朝(40)和两宋(35.5),而南北朝、隋朝、元朝、清朝和民国出现较少。

(二)历代民间神的类别分析

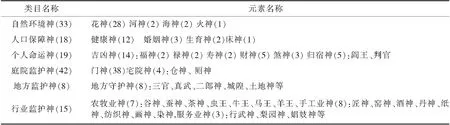

表1中国历代神化人物类别汇总表(单位:次)

图2 中国历代神化人物类目分布折线图 (单位:次)

从表1和图2可以看出,参照王守恩(2009年)的分类方法,收集到的中国历代神化人物可以划分为六大类[22]。数量(频数)从高到低依次为:庭院监护神(42)、自然环境神(33)、个人命运神(19)、人口保障神(18)、行业监护神(15)、地方监护神(8),其中元素类别上数量较多的是庭院监护神中的门神(38)和自然环境神中的花神(28)。

(三)业迹描述分析

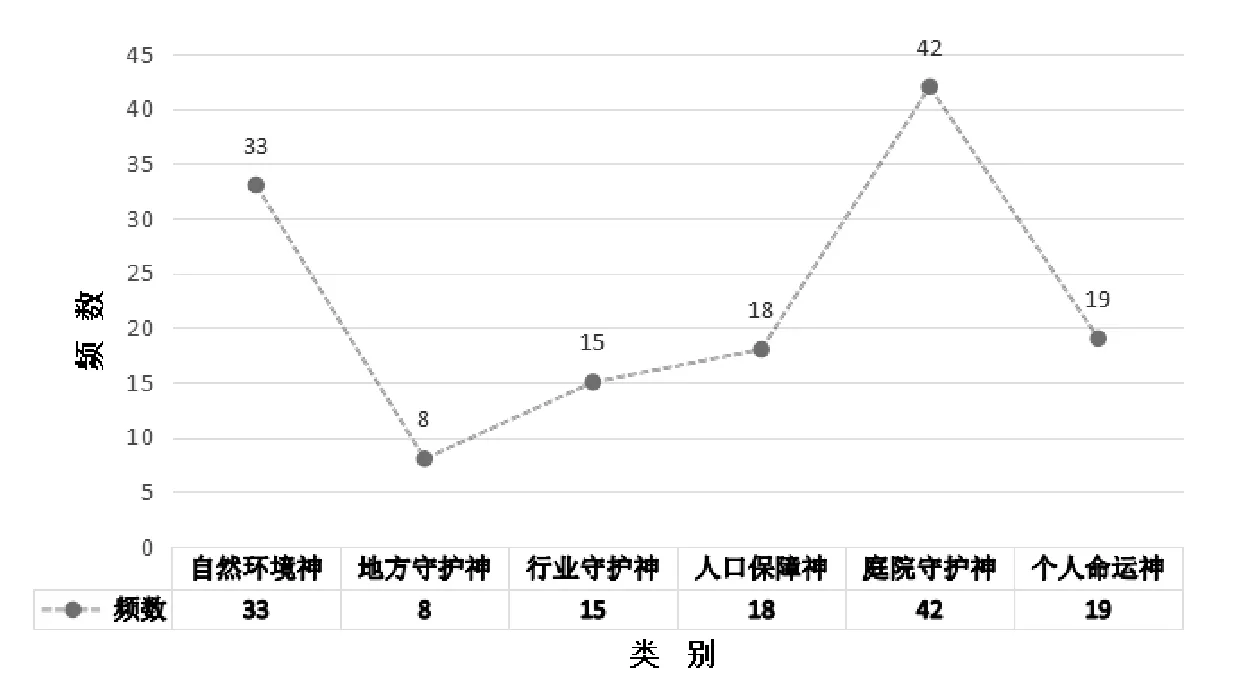

表2神化人物的业迹描述类目名称与元素名称汇总表(单位:次)

由表2可知,收集到的中国历代神化人物的业迹描述可以划分为八类,数量(频数)从高到低依次为:扶危济困(31)个开业立基(28)、克己奉公(12)、蒙冤屈死(9)、匡扶正义(7)、孝敬双亲(5)、奸恶横行(2)、未知(18),其中业迹描述“未知”的神化人物主要是花神和门神,主要来自政府加封或是文人追附,鲜见和所列神位有关的业迹缘由。

(四)人格特征分析

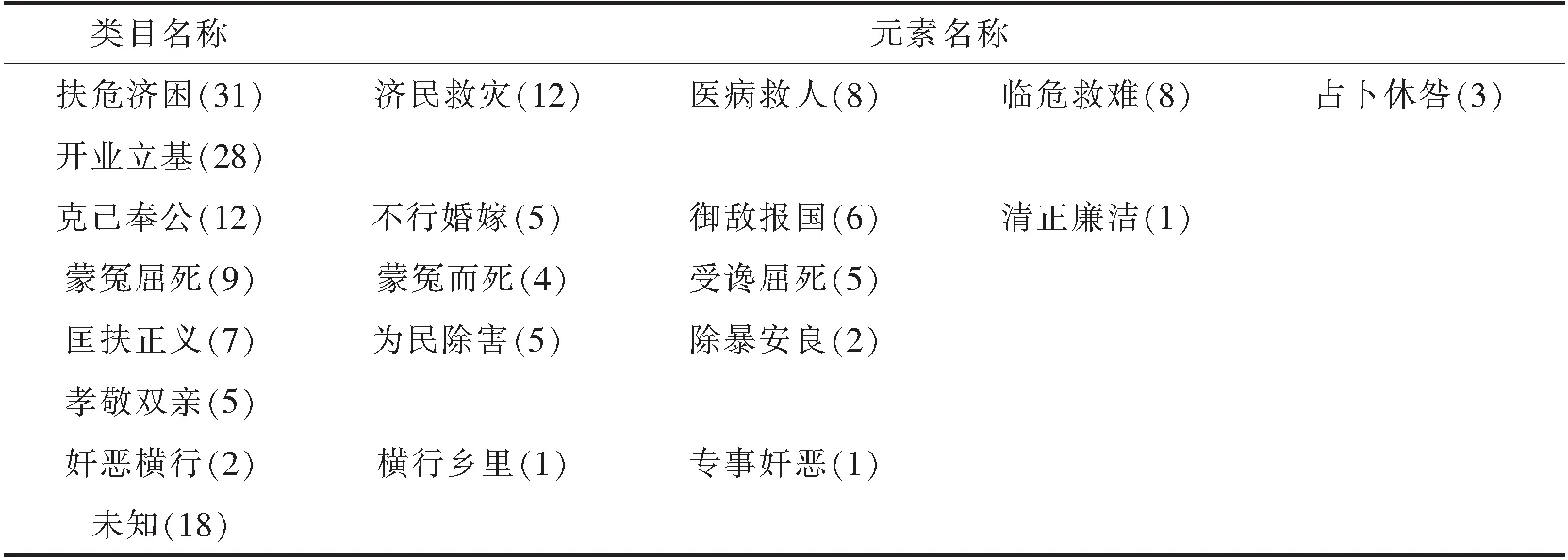

表3神化人物的人格特征类目名称与元素名称汇总表(单位:次)

表3显示,收集到的中国历代神化人物的人格特征类目可以划分为六类,数量(频数)从高到低依次为:智慧(14)、仁厚(13)、疏放(12)、禀性(12)、信义(9.5)、刚直(7.5)。

表4和图3可见,参照中国人人格七因素量表(QZPS-SF)[23],收集到的中国历代神化人物的人格特征类目对应的大七人格(QZPS-SF)分布上,描述频数较多的三个维度为“善良”(19)、“行事风格”(13)和“才干”(12)。在“外向性”因素“合群”、“行事风格”因素“自制”和“沉稳”上,以及在“才干”因素“机敏”上都同时出现正向频数和反向频数;而在“外向性”因素“乐观”和“处世态度”因素“自信”上没有特征描述;在“行事风格”因素“严谨”上只有反向频数(-3)。

四、讨论

(一)人物神化的价值定向与历史流变

1.人物神化的价值定向。从表1可以看出,中国历代神化人物的六大类别涵盖了民众从个人命运、庭院监护、人口保障、行业监护、地方监护再到自然环境的连续性生活空间。而图2的类别分布则显示神化人物集中在庭院监护和自然环境的生活领域,其中为数众多的是庭院监护神中的门神(38)和自然环境神中的花神(28)。民间神特别是门神和花神的历代绵延,可以说是中国传统社会的生活重心、文化结构与基本精神在民间信仰中的表现。

表4神化人物的人格特征类目名称与大七人格对应表格

图3 中国历代神化人物人格特征类目对应的大七人格(QZPS-SF)频数分布柱状图 (单位:次)

门神的祭拜风俗沿袭至今,与“门”在民众生活中的重要意义密切相关。“门”与“户”在古代汉语中都有守护的意思,《博雅》:“门,守也”,《说文解字》:“户,护也,半门曰户”。门户涉及家庭与宗族的安危存亡,历来为中国社会所重视。“如果说先秦的门神是无形的或非人形的,汉代出现石雕或砖雕的人形图像,到南朝时可能已有了纸绘的门神,并广泛用于民俗活动之中。”[24]后世民间所信奉的“文官武将”类门神,多是历史上享誉家国的忠烈人物,汇聚了民众的感恩追思与家国情怀,也展现了“家国同构”的宗法社会文化特征。

从最初以“主春夏长养”或“善种花”被奉为“总花神”或“百花神”女夷和花姑,后世又有一花一神的传统,“为众花一一命神,且不甚理会附会了诸多佛道神仙、知名人士、才子佳人”[25]205。事实上,“中国民众自远古起就对神秘的自然环境及与其息息相关的生态系统表现出崇拜的热心”[25]205。花神信仰具有人与自然关系的丰富内涵,既有中国农耕时代广大民众的人化自然认知和丰衣足食的诉求,还蕴含着传统文化中敬畏生命、仁爱万物的文化伦理思想。人物花神成为“人性”与“花性”的信仰结合,体现了天人合一、万物融通的境界。

2.人物神化的历史流变。综观中国历史,中国人的造神活动始终未停止过,直到民国时期还有抗战英雄人物被民间奉为门神。民间人物神化的历时性频数起伏,与当时社会信仰思潮的变化密切相关。

马晓宇(1988年)在《天·神·人——中国传统文化中的造神运动》一书的序言中写道:“从总的趋势来看,汉代总结前一代的一切信仰,前代诸神无论先后大小系行祭祀,好神仙,尚方术,又孕育出儒释道三教,实是中国造神史的高潮时期。”[26]唐代也是我国民间神灵崇拜十分兴盛的时代,还出现了大量崇拜和神化当朝人物的现象[27]12-14。当时祭拜的民间神除了传统儒释道三家固有宗教人物外,还有各种行业的神以及历朝历代“忠臣、义士、孝妇、烈女,史籍所载德行弥高者”[28]。宋代是造神运动的另一个高峰时期,“宋代……大量加封民间神,提高了民间信仰的地位,使宋代以后儒释道三教都趋于民间化、世俗化,信仰风气为之一变。所以宋代应该是中国造神运动的又一个高潮时期”[27]12-14。可以说,两汉、唐朝和两宋时期人物神化的兴盛都是当时从官府到民间举国信仰的结果。

按照郑土有(1991年)的分析,“祖先神、行业神、城隍神、土地神以及名目繁多的吊死鬼、水鬼、饿死鬼、冤死鬼等都属人鬼的范围”[29]。《太平广记·卷三OO神十》中有“生为贤人,死为明神”。李叔还(1987年)的《道教大辞典》中也有“人死为鬼,鬼灵为神”[30]。这样看来,在中国的传统观念中人死后的归处为鬼,而鬼可分为善鬼和恶鬼,善鬼又称为神。发迹于中国历代造神运动的神化人物,可以认为主要是基于“善鬼”的信仰。

乌丙安(1996年)认为,“神化人物的崇拜是中国民间信仰中万灵崇拜独具特色的部分,是把对超自然力的幻想崇拜附会在特定人物身上的一种世俗信仰”[25]205。这足以解释中国神化人物出现的信仰机制,但不足以解释为什么兴起于春秋战国的人物神化活动,盛行于两汉、唐朝和两宋,而元朝、明朝、清朝日趋没落。值得注意的是,两汉、唐朝和两宋立朝之前分别经历了中国历史上战乱纷争的三大乱世:春秋战国时期(前770-前221年)、魏晋南北朝(220-589年)、五代十国(907-979年)。战乱之后饱含恐惧与无助灾难记忆的民众,既有对立业、立德人物的神圣性感恩追思,也有借助超凡力量解脱社会生活困境的世俗性祈望,可以说这是两汉、唐朝和两宋民间神祇盛行社会心态的基础。

另一方面,中国文化在元、明、清三代遭受到了毁灭性打击。元朝实施民族分化和压迫政策,对国民性的改变是摧毁性的[31]。到明清两代,封建统治者对人思想的钳制也到了史无前例的程度。在全面的社会控制下,明朝士人们做隐士的自由首次被剥夺,失去了最后保持独立性格的空间。而清朝几代皇帝前仆后继的文化清剿,将民众关进了更严密的专制体制中。政治与文化生态的恶化使得元明清三代的民众湮灭于现世安稳的生活之中,这或许可以部分注解元明清三代民间人物神化活动的没落。

(二)神化人物的人格特征与遴选标准

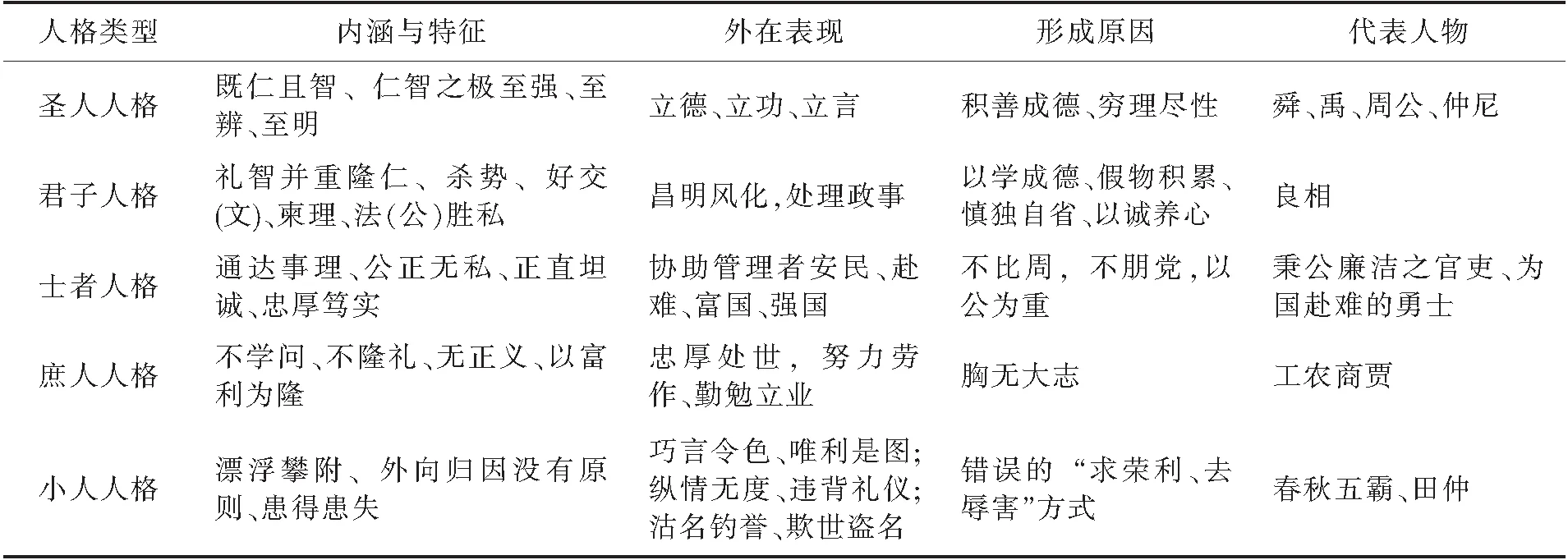

表5中国传统的五类型人格理论[35]105-113

1.神化人物的人格特征。作为文化积淀的产物,文化人格反映了一段历史时期具有普遍倾向性的人格特质,一种文化人格往往构成了某一具体人格的一个侧面[32]。人们对自身或他人行为和内心体验的描述是探索人格结构的依据[33]26-34。从历代神化人物的业迹描述(表2)看,频数较高的扶危济困31次、开业立基28次、克己奉公12次、蒙冤屈死9次、匡扶正义7次,这些都是民众对于历代神化人物品格价值体认的潜在表征,也恰恰表明“中国人往往会把重点放在行为或现象间以及行为或现象与自己的‘联系’上,因此,客观的描述中会带有明显的主观评价色彩,或‘评价’与‘描述’混合在一起,以评价为主”[34]102-103。美国文化人格学派代表人物拉尔夫·林顿(Ralph Linton)区分了人格的两类文化产物:特定的文化形态会塑造出大体相同的人格类型称为“基本人格”(Basis Personality),此外还存在与特定的身份群体相联系的人格形态称为“身份人格”(Status Personality)[34]102-103。与此类似,刘同辉(2009年)依据儒家核心价值观念,阐述了依次等而下之的五类人格类型:圣人人格——君子人格——士者人格——庶人人格——小人人格(见表5)。认为圣人是理想的人格类型,君子是现实人格的典范,士者是现实社会中的事务管理型人格,庶人是现实社会中的生产型人格,小人是现实社会的失范逐利型人格[35]105-113。

表3表4和图3对照可以看出,上述士者或君子人格的外在表现与分析资料中历代神化人物的忠勇仁厚非常相像。但中国历代神化人物的张扬疏放描述又与士者或君子人格多有不符,更像是一种跨越社会身份的人格特征共同体。其中蕴含着民间文化精神的重要方面——墨侠精神,是中国古代农民与小生产者社会理想的一种概括。故而有学者主张“儒道墨互补构成了中国文化的传统心理结构、社会思想结构”[36]。侠义常常出现在儒道缺席、王法所不及的地方,侠客也因此成为中国传统社会民众的三大企盼(明君、清官、侠客)之一。显然较之朝廷“明君”和官府“清官”,急公好义的侠人义士在平民社会中具有更大的实效性和感召力。富有平民属性的侠,成为一种行动哲学,一种基于道德体认与人格风范的个性实践[33]26-34。故此可以推断民间神化人物的“身份人格”映射出民间文化精神中的侠士品格,也使得以侠义传说为底本的民间神叙事的文化心理一览无余。

2.神化人物的遴选标准。历史上的名人很多,究竟什么样的人物才会被神化,是否真的按照周公制定的“皇天无亲,惟德是辅”的标准来遴选?根据上面的业迹分析结果可以发现,除了“蒙冤屈死”和“未知”两个范畴,被神化的历史人物无一例外功高业伟或神通广大(“未知”范畴之中可能更多也是这样的)。这种惟能标准并不符合“惟德是辅”要求,甚至“横行乡里”或“专事奸恶”等作恶多端的人也能被神化,这也说明只要能力上能够达到神通,便胜任了神的身份,而不必具备德行至善的品格。按这样的能力标准来认定神的候选人,当然就无须符合完美的理想人格或者道德人格的特征了。

在人格分析结果中也没有发现系统一致的人格特征,频数分布比较离散,甚至一些明显属于不可取的个性特征也被赋予神化人物,如“痴愚”“孤傲”“怪异”“痴狂”和“轻狂不羁”,这意味着瞩目的业迹决定了他们被神化的身份。而被神化之后,他们的怪异性格甚至不道德行为反而获得了较高的社会容忍度。当然也可能是民间叙事无意中借用了出丑效应(effect of a pratfall),让出众人物犯些小错误使之更加具有吸引力[37]。另一方面,那些孤傲痴狂甚至杀人恶魔都可以成为赫赫有名的民间神,也说明中国民间造神运动并不具备足够的理性逻辑,或者说人物神化的世俗标准可能就是另外一种情感逻辑。这种情感逻辑的存在依据之一就是关于内隐攻击性的研究,发现人们都是偏爱攻击者的,而不是被攻击者[38]。当然,对于至高神或者创世神则是另外一种情况。因为至高神不是选择历史人物加以神化,而是依靠本土文化演化或是域外文化符号转化而成,走的路线是自上而下的,但同样可以投射出民众的期望特征。这在“帝王相”的面相研究中得到证明,上帝在中国人心目中的形象是最偏女性化的,帝王和耶稣稍偏女性化,总统则是偏男性化的[39]。究其原因可能是中国人把母亲的意象投射到了对至高神的期望之中,也可能是“民为神主”“民本神末”“民贵君(神)轻”思想的反映。

综观中国历史上的造神活动,民间人物神化的历时性频数起伏与当时社会信仰思潮的变化密切相关。中国历代神化人物的六大类别涵盖了民众从个人命运、庭院监护、人口保障、行业监护、地方监护到自然环境的连续性生活空间。而门神和花神的历代绵延可以说是中国传统社会生活重心、文化结构与基本精神在民众信仰领域的特殊表现。民间神化人物的“身份人格”映射出民间文化精神中的侠士品格。而神化人物的遴选标准是能耐事功,并不是完美的人格特征,这表明中国民间信仰中人物神化的标准是情感逻辑,而没有足够的理性逻辑依据。这些研究有助于“制度化程度低、分散性强等特点的中国民间信仰(宗教)”[40]的资料分析与结果呈现。

需要说明的是,本研究没有考察民间神化人物在地域空间上的民间信仰分布情况,这在民间叙事文本中并不容易获取;采用民间神化人物的当代叙事文本,无法辨识神化人物故事情节的生产者是否全部为普通民众因此文本撰写主体的差异是否以及如何影响到研究结果是不得而知的;本文选取的民间神化人物全部来自汉字文本,没有涉及中国少数民族的民间神情况,尽管少数民族可能会有各自的或是某些共同的民间神,而且民间神的时代更替在民间信仰中是常见的现象,因而分析采用的民间神并不意味着在当代依然受到信奉。此外,由于其中大量存在一人兼任多神或是多人共任一神的情况,因而没有进行民间神化人物的类别与人格特征的匹配比较。鉴于此,以上分析的人物特征只代表民间神化人物的整体特征,中国民间信仰的心理机制还有诸多议题值得深入探讨。