我国劳动收入差异影响因素研究

——基于“中国民生调查”2014—2017年数据的分析

马 磊

(国务院发展研究中心 公共管理与人力资源研究所,北京 100010)

改革开放以来,我国经济社会建设取得了巨大成就,居民收入实现大幅增长,但居民收入差距也迅速扩大,收入基尼系数连续多年超过国际警戒线并在高位运行,为维护社会和谐稳定带来了隐患和挑战。劳动收入是我国居民收入的最重要来源,也是影响居民收入差距的最重要因素。因此,探索影响居民劳动收入差距的主要因素,提出控制劳动收入差距的有效对策,是缩小居民收入差距的重要途径。

国务院发展研究中心“中国民生调查”课题组自2013年开始每年对全国8个省份(直辖市)约1万个家庭开展大型入户调查。入户调查中收集的受访者及其家庭成员的就业、收入等方面的信息和数据,为我们研究最近一个时期的国内劳动收入差距问题提供了重要支撑。本文在梳理和回顾国内相关研究成果的基础上,使用2014—2017年“中国民生调查”的入户调查数据,系统考察近年来我国劳动收入差异的影响因素,并提出相关政策建议。

一、近年国内劳动收入差异问题的主要研究和结论

劳动收入是我国居民收入的最重要来源,也是居民收入差距的最大贡献者。根据国家统计局公报,2017年我国居民人均工资性收入占可支配收入的比重为56.3%;西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的《中国家庭收入差距报告》(2015年)提出,2013年我国居民工资性收入对总收入基尼系数的贡献率约为40%,在所有收入来源中贡献最大。因此,学界一直高度重视国内劳动收入差距问题,基于微观调查数据和统计数据,从人力资本、市场分割、家庭因素等多个方面对劳动收入差异的影响因素进行了大量实证研究。

(一)人力资本是决定劳动收入水平越来越重要的因素

教育、工作经验和技能培训是积累人力资本的主要途径,也是市场经济体制下决定劳动者报酬的主要因素。随着我国市场改革的不断推进,劳动力市场逐步完善,人力资本因素在劳动收入决定中发挥越来越重要的作用。王德文等发现2006年和2007年农村劳动力的教育回报在5.3%~6.8%[1]。尹志超等将福利住房和医疗等非货币收益纳入劳动者报酬后,重新估计得到1989—2000年的教育回报率为5.2%~9.7%[2]。陈斌开等发现1990—2005年教育对劳动收入差距的贡献在扩大,而工作经验的贡献则持续下降[3]。陈纯槿等发现1989—2009年劳动者的教育回报在提高,教育和职业成为影响城镇劳动收入不平等的两大因素[4]。周世军等利用2014年世界银行贷款“农民工培训与就业”调查数据,发现受教育程度是影响农民工工资收入的主要因素[5]。

教育质量和认知能力对劳动收入差异也有显著影响。许玲丽等利用2003年和2008年中国综合社会调查数据(CGSS)发现,教育部直属高校毕业的劳动者的教育回报比其他高校高出16.3%[6]。王子涵等根据2007年中国家庭收入调查数据(CHIP),发现劳动者的认知能力对工资收入具有直接且显著的正向作用[7]。张晓云等利用2010、2012年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,发现综合认知能力对劳动收入具有显著正影响[8]。

教育回报存在户籍和地区差异。任强等利用2005年全国1%人口抽样调查数据,发现非农和农业户口的教育回报存在显著差异,且随着教育年限的下降而显著扩大[9]。陈钊等基于2010年CFPS数据,发现在东部和较发达地区接受高等职业教育的劳动者相对其他地区具有显著更高的人力资本回报[10]。

(二)户籍和地区造成的劳动力市场分割效应仍然存在,但户籍影响在下降,地区影响在上升

章莉等发现2007年城镇劳动力市场依然存在明显的工资待遇歧视,农民工和城镇职工工资差异中的36%无法用禀赋差异解释[11]。Sylvie Démurger等发现1995—2002年城镇职工收入存在地区分割效应,沿海地区和直辖市与中部、西部、东北地区的职工收入差距出现了明显扩大的趋势[12]。陈纯槿等发现在2000—2009年,随着市场化改革和户籍制度改革的推进,户籍对劳动收入差距的贡献在下降,地区对劳动收入差额的贡献在上升[4]。

由于规模经济效益,大城市的劳动者相对于小城市可能存在工资溢价。踪家峰等基于2002年CHIP数据发现,中国的大城市存在工资溢价现象,城市集聚对于劳动者尤其是高技能劳动者的工资有促进作用[13]。李红阳等使用2007年CHIP数据发现,城市规模越大,劳动者工资越高,且劳动者技能水平越高,城市规模的正向效应越大[14]。但宁光杰使用2008年农村外出劳动力的收入调查数据(RUMiCI)发现控制劳动者的能力特征和选择偏差后,大城市的工资溢价消失,甚至可能低于小城市的工资[15]。

(三)行业分割、就业稳定性、所有制类型和垄断是造成劳动收入差异的重要因素

不同行业劳动者收入水平存在明显差异。陈钊等使用1988、1995和2002年CHIP数据,发现行业间存在显著的工资差异,且对城镇居民收入差距的贡献越来越大[16]。武鹏和周云波[17]、武鹏[18]发现1990—2008年行业收入差距呈现快速扩大趋势,武鹏和周云波发现2003—2008年垄断行业和非垄断行业的收入差距愈发呈现两极分化的态势[17]。但严兵等发现2003—2008年制造业内部的行业间工资差距在缩小[19]。

就业稳定性也是造成劳动收入差异的重要因素。罗楚亮发现1995—2002年,城镇稳定就业者与非稳定就业者的工资差距在扩大[20]。黄乾利用教育部2006年农民工调查数据,发现稳定就业的农民工和非稳定就业的农民工工资差异的59.48%是由就业稳定性差异造成的[21]。张世伟等使用2013年流动人口动态监测数据,发现签订劳动合同可使男性和女性农民工劳动报酬水平分别提高15%和31%[22]。

刘小玄等利用中国2000年至2004年全部规模以上工业企业数据,发现行政垄断、所有制和地区变量是造成工资差异的主要原因[23]。Sylvie Démurger等发现,1995—2002年垄断部门与竞争部门之间职工收入差距出现了明显扩大的趋势[24]。叶林祥等也发现行业垄断和所有制是影响企业工资差距的重要因素,但行业垄断仅能给国有企业职工工资带来直接影响,对其他所有制企业不存在直接影响[25]。刘渝琳等发现2002—2009年垄断行业的职工工资显著高于非垄断行业,两者之间的差距有持续扩大的趋势[26]。岳希明等使用2005年国家统计局1%人口抽样调查数据发现,垄断行业高收入存在于各个收入阶层[27]。

(四)性别歧视、健康和婚姻等对劳动收入差距的影响

宁光杰利用2006年CHNS数据发现,男性的劳动收入比女性高23.8%,考虑就业选择偏差后,工资性别差距达到25.2%[28]。李春玲等[29]、郭凤鸣等[30]、李实等[31]均发现性别工资差异呈扩大趋势,且性别歧视是重要原因。卿石松等发现女性过多集中于职位“金字塔”底层,职位隔离、职位晋升歧视可分别解释性别收入差距的2/5和1/4[32]。卿石松等发现毕业大学生起薪性别差距主要来源于专业内部而非专业之间,且专业内起薪差距只有28.65%~43.16%能够被生产力差异所解释[33]。江求川等发现我国劳动力市场对女性的外表特征存在明显的歧视行为[34]。

婚姻和健康状况也是影响劳动收入差异的因素。王智波等发现,1989—2009年在婚男性比非在婚男性工资显著高6.8%[35]。王志刚等利用2006年中国人民大学对北京地区农民工营养健康状况和收入现状进行调查发现,农民工收入与其营养和健康水平存在正相关关系[36]。

(五)家庭背景因素对劳动收入的影响

随着社会网络理论的发展,劳动者的家庭背景等社会资本因素对劳动收入的影响日益受到重视。程诚等使用2009年全国8个城市的“社会网络与求职经历”调查数据,发现社会资本能够显著影响劳动者收入,当控制社会资本变量后,农民工和城市职工之间的户籍工资差异被解释得更加充分[37]。胡咏梅等利用2008年CGSS数据发现,父辈的政治资本显著影响大学毕业生子女的就业单位选择,进而影响子女收入[38]。谭远发使用国际劳工组织“从学校向职场过渡调查”数据,发现父母的政治资本促进了子女的人力资本积累,并将子女的教育优势转化为职场优势[39]。

一些学者研究了父辈收入对子辈收入的影响。徐晓红发现教育传递和职业传递是收入差距代际传递的重要路径,城镇居民代际传递程度高于农村居民[40-41]。杨新铭等也发现代际收入通过人力资本传递和工作选择传递,但代际收入弹性无法完全由教育与就业特征等传导途径得到解释,父母的能力遗传与社会关系等不可观测因素对子女收入的作用不可忽视[42-43]。

总体上看,学者就国内劳动收入差距问题进行了大量深入的研究,但所使用的数据大部分是在10年之前,最新的数据是2014年[5]。自2008年世界金融危机爆发以来,我国经济社会发生了深刻变化,经济产业结构,人口和劳动力的年龄、学历结构都发生了显著变化,这些变化进而影响着劳动力市场的表现。党的十九大报告提出,新时代我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,因此研究新时期的劳动收入差距问题具有重要的现实意义。

二、2014—2017年我国不同劳动群体之间存在明显的收入差异

国务院发展研究中心“中国民生调查”课题组2014—2017年每年对我国8个省(直辖市)约1万个城镇和农村住户就民生关切点开展大型调查。其中,2014年的调查涵盖了上海市、四川省、安徽省、广东省、河北省、浙江省、陕西省、黑龙江省8个省(直辖市);2015年和2016年的调查省份有所调整,增加江苏省,去除上海市;2017年,再次进行调整,增加了福建省,去除广东省。2014—2017年的受调查人员总数为150 274人(包括受访者本人和家庭成员),其中适龄劳动人口94 790人[注]本文所称适龄人口是指16岁及以上、60岁及以下年龄男性,以及16岁及以上、55岁及以下年龄女性。,就业人员67 510人[注]就业人员是指目前从事有收入的工作的人员,例如政府部门、国营企业、民营企业和外资企业职工、个体工商户、临时务工者、自由职业者、专职农民和兼业农民、农村自营业者和管理人员等。。

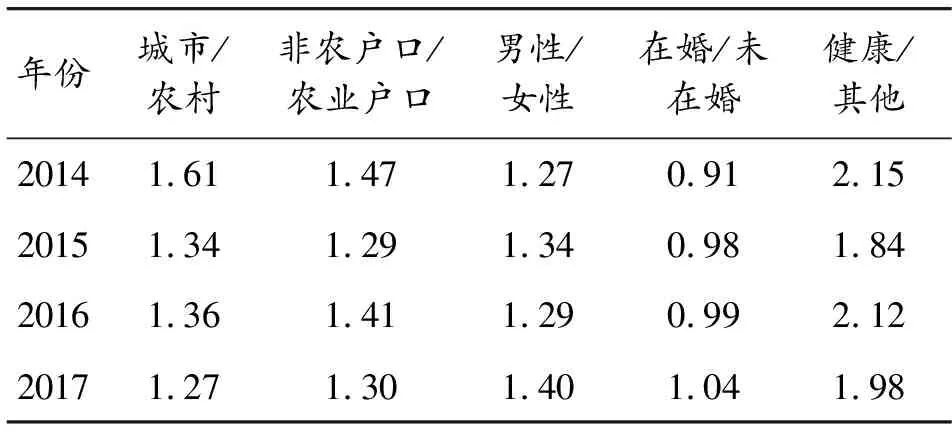

根据整理得到的调查数据,我国不同劳动者群体之间存在明显的收入差异。例如,在2017年,城镇平均劳动收入比农村高27%,非农户口比农业户口高30%,男性比女性高40%,身体健康的劳动者比其他劳动者高约1倍(表1)。从受教育程度看,初中、高中、大专和大学以上学历劳动者分别比小学及以下学历劳动者高40%、61%、92%和132%(表2)。

表1 不同劳动者群体平均劳动收入对比

资料来源:根据“中国民生调查”2014—2017年入户调查数据计算整理所得

表2 不同学历劳动者平均劳动收入对比(以小学及以下为基准)

资料来源:根据“中国民生调查”2014—2017年入户调查数据计算整理所得

不同行业类型、就业类型和岗位类型的劳动者也存在明显的收入差异。在2017年,平均劳动收入最高的5个行业(不包括国际组织)是房地产业、金融业、科研技术服务和地质勘察业、文体娱乐业、信息技术行业,分别是制造业的1.40、1.39、1.37、1.34、1.31倍;最低的5个行业是农林牧副渔业、居民服务业、采矿业、卫生和社会保障、公共管理和社会组织,分别是制造业的49%、79%、81%、90%和94%。

从就业类型看,2017年,外资、合资企业职工的劳动收入最高,比民营企业高26%,国有(国有控股)职工比民营企业高13%。收入最低的是专业务农、兼业务农和临时务工者,仅为民营企业职工的40%、62%和74%。

从岗位类型看,高层管理人员、中层管理人员以及专业技术人员工资水平最高,分别是一线生产人员的3.12、1.79和1.33倍,而临时聘用人员工资最低,为一线生产人员的81%。

三、基于中国民生调查数据的回归分析

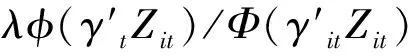

遵循以往研究,我们采用Heckman两阶段回归方法综合分析劳动者的居住地、户口、性别、教育、工作经验,以及行业类型、就业类型和岗位类型等因素对其劳动收入的影响。Heckman两步法可以有效控制样本可能存在的选择性偏误的影响。首先是建立选择方程,使用最大似然估计法(MLE)估计各种因素对就业行为的影响,然后基于第一阶段的回归结果建立劳动收入决定方程,使用最小二乘法回归得到各项系数。

(一)选择方程和劳动收入决定方程

选择方程为Probit回归模型,具体形式为:

其中:W表示个人的月平均劳动所得,包括工资、奖金、经营净收入等,不包括资产性收入,并且扣除税收和“五险一金”,Prob(W>0)为个体从事有劳动收入工作的概率。下标i表示个人,t表示年份(t=2014、2015、2016、2017)。Z表示自变量,包括:(1)居住地类型,城镇=1,农村=0;(2)户口类型,非农户口=1,农业户口=0;(3)性别,男性=1,女性=0;(3)婚姻状况,在婚=1,未婚、离异或丧偶=0;(4)健康状况,健康=1,其他=0;(5)受教育程度,包括小学及以下、初中、高中、大专、大学及以上5个虚拟变量,在回归分析中以小学及以下学历为基准;(6)家庭抚养比,即家庭被抚养人口与适龄人口之比,被抚养人口为家庭总人口与适龄人口之差;(7)年龄及其平方,年龄平方项用以控制年龄对就业的非线性影响;(8)省份(直辖市),包括10个省(直辖市)虚拟变量以控制地区效应,以陕西省为基准。

在获得第一阶段回归结果后,基于Mincer(1974)的人力资本回报方程,建立劳动收入决定方程。第二步回归采用一般最小二乘法(OLS),形式为:

X是一组自变量组成的向量,除居住地类型、户口类型、性别、婚姻状况、健康状况、省份(直辖市)等变量外,还包括:(1)潜在工作经验及其平方。根据以往研究,潜在工作经验=实际年龄-受教育年限-6年,由于调查中只获得了受访者的学历,此处将受教育年限按照未上过学0年、小学6年、初中9年、高中12年、大学及以上16年作近似处理。经验平方项用以控制工作经验对劳动收入的非线性影响。(2)行业类型,包括农林牧副渔业、制造业等21个行业类型的虚拟变量,回归中以制造业为基准。(3)就业类型,包括农村的专业农民、兼业农民、农村非农就业人员,以及城镇的政府部门、国有企业、民营企业、外资企业职工,以及个体户、临时工和自由职业者等12个就业类型的虚拟变量,以城镇民营企业职工为基准。就业类型也反映了就业所在单位的所有制类型。(4)岗位类型,包括高层管理人员、中层管理人员、一线生产人员等10个岗位类型的虚拟变量,以一线生产人员为基准。

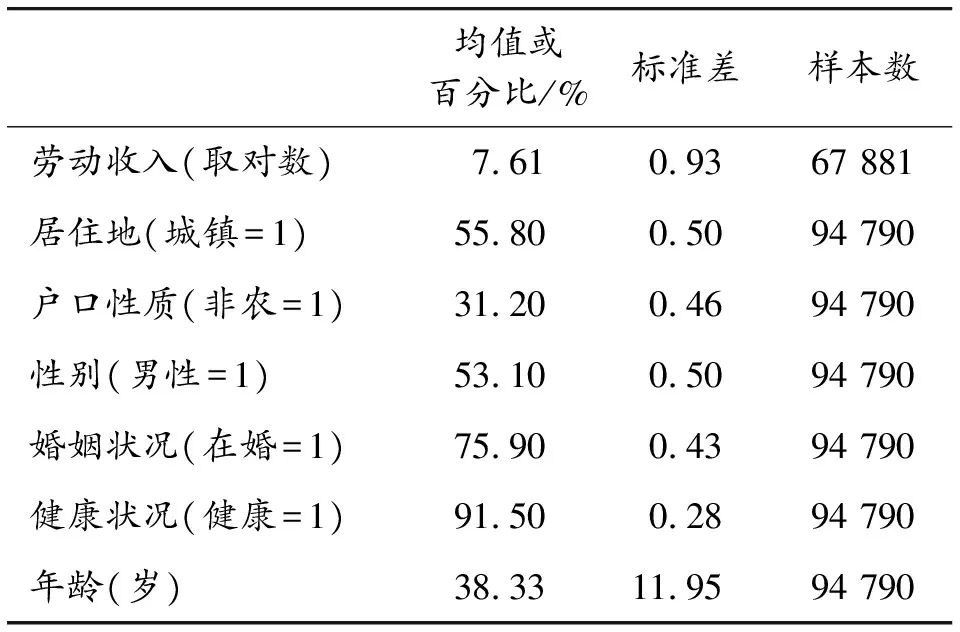

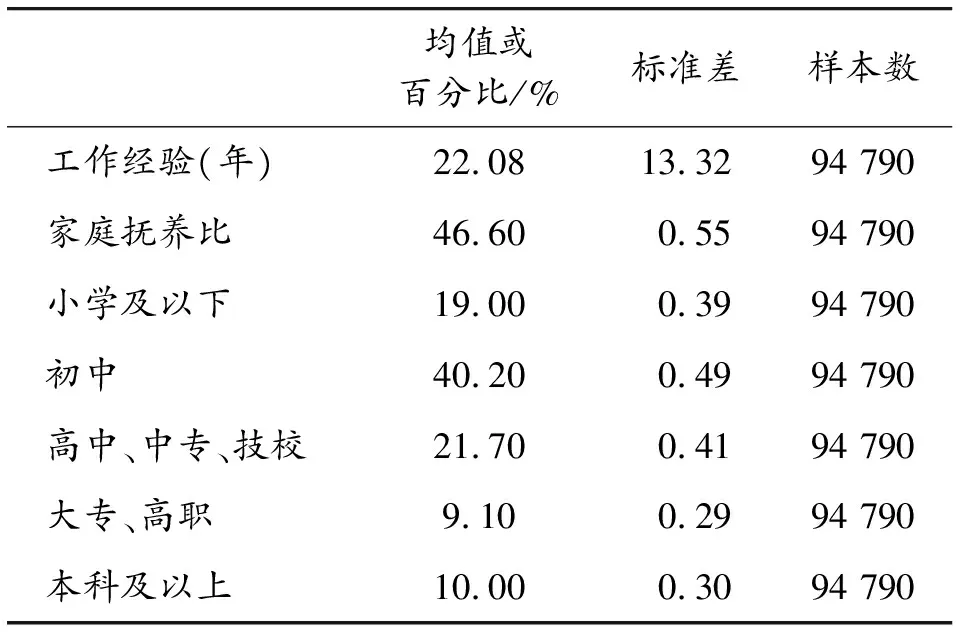

主要变量描述性统计结果见表3。

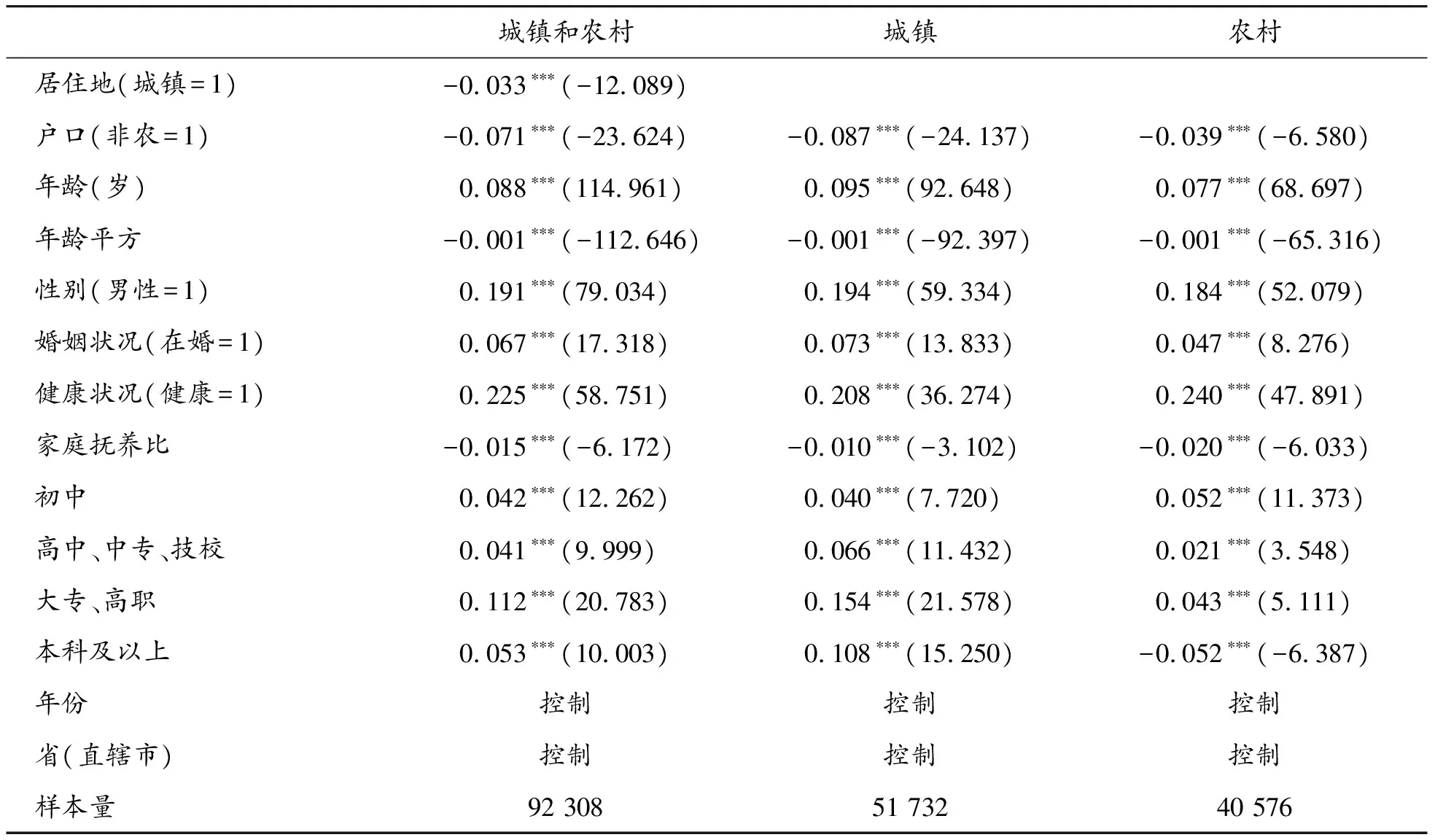

(二)就业选择方程回归结果分析

表4为Heckman第一阶段,即选择方程的回归结果,也就是各个自变量的边际效应系数。可以看出,城镇地区适龄人员就业的概率低于农村地区3.3个百分点。非农户口就业概率低于农业户口7.1个百分点。随着年龄的上升,适龄人员就业的概率先上升后下降,呈倒U型。男性就业概率显著高出女性约20个百分点。在婚人员比未在婚人员(未婚、离异或丧偶)的就业概率高出6.7个百分点。健康人员比其他人员就业概率高22.5个百分点。家庭抚养比的边际效应系数为负,表明家庭抚养比越高,劳动参与率越低。各学历的回归系数均为正,表明就业概率均高于小学及以下学历,初中学历高出4.2个百分点,高中学历高出4.1个百分点,大专学历高出11.2个百分点,本科及以上学历高出5.3个百分点,大专学历的就业概率明显高于其他学历。分城乡看,不同因素对适龄人员就业概率的影响有所不同。

表3 主要变量描述性统计结果

均值或百分比/%标准差样本数工作经验(年)22.0813.3294 790家庭抚养比46.600.5594 790小学及以下19.000.3994 790初中40.200.4994 790高中、中专、技校21.700.4194 790大专、高职9.100.2994 790本科及以上10.000.3094 790

表4 选择模型回归结果(边际效应)

注:括号内为t统计量,*、**、***分别代表在10%、5%和1%的水平上显著;“控制”是指将相关变量作为自变量加入回归方程,由于省(直辖市)、年份虚拟变量个数较多,这里不列出回归结果

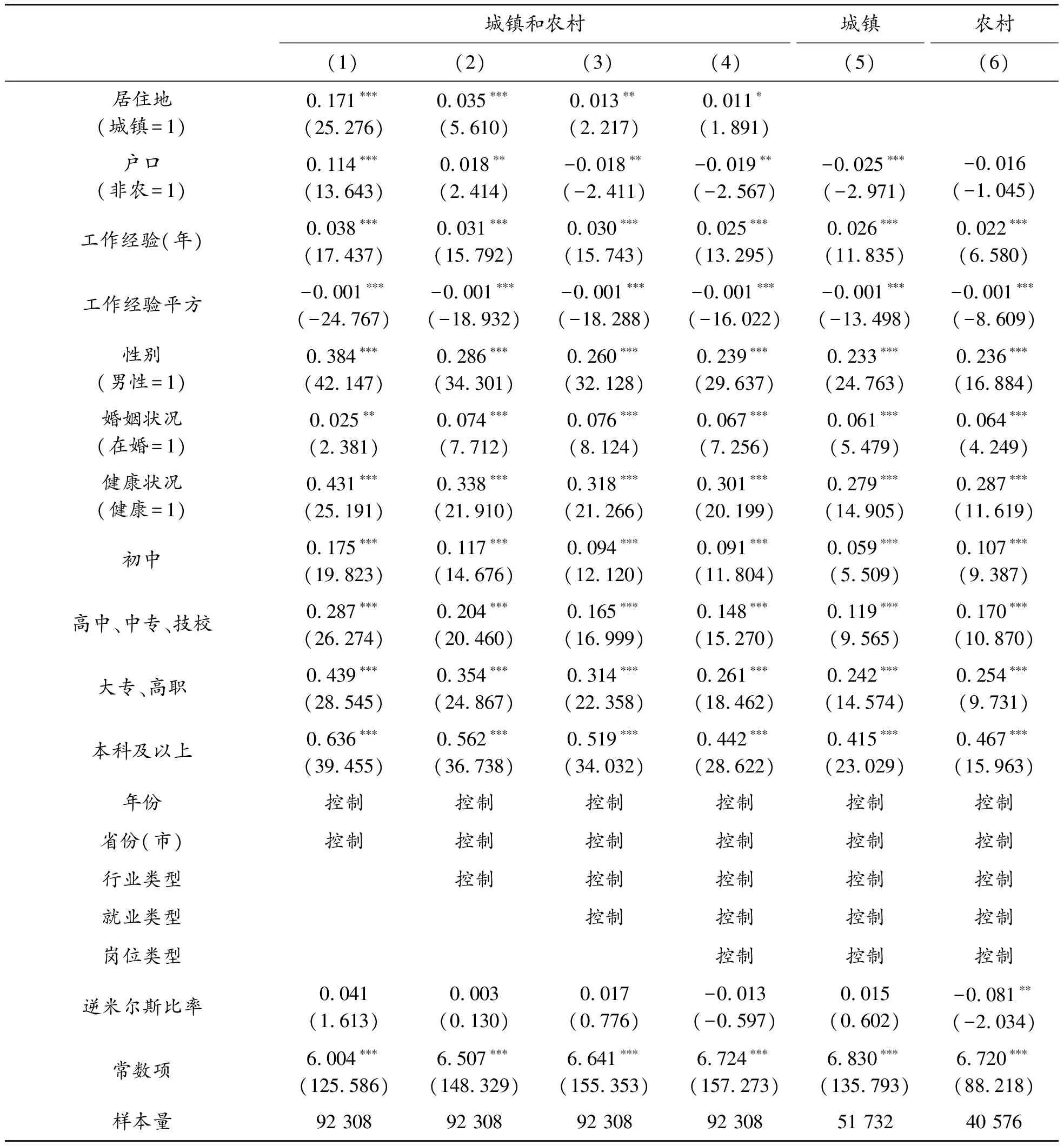

(三)收入决定方程回归结果分析

表5是Heckman第二阶段,即劳动收入决定方程的回归结果。由于因变量为劳动收入的对数,回归系数表示自变量每变化1个单位劳动收入变化的比例。其中,列(1)至列(4)是全样本回归结果,列(5)是城镇样本回归结果,列(6)是农村样本回归结果。

表5 收入决定方程回归结果

注:括号内为t统计量,*、**、***分别代表在10%、5%和1%的水平上显著;由于省(直辖市)、年份、行业类型、就业类型和岗位类型虚拟变量个数较多,这里不列出回归结果

1.人力资本是决定劳动收入的重要因素,农村地区教育回报高于城镇地区

回归结果显示,教育的回报显著为正,且农村的教育回报高于城镇。与小学及以下学历劳动者相比,初中学历劳动者的收入高9.1%,高中学历高14.8%,大专高26.1%,本科及以上学历高44.2%。农村各个学历水平劳动者的教育回报都高于城镇地区,其中,初中、高中和大学及以上学历均高出约5个百分点,大专学历略高0.2个百分点。工作经验与劳动收入水平呈倒U型关系,劳动收入随着工作经验的增加先上升再下降,工作21年的劳动者的收入达到最高。

2.居住地和户口类型对劳动收入有显著影响,但在控制就业特征后影响大幅下降甚至逆转

在控制劳动者的受教育程度和工作经验等变量后进行回归,结果显示,居住在城镇的劳动者的收入比居住在农村的劳动者高17.1%,非农户口劳动者比农业户口高11.4%。这表明,劳动力市场仍然存在城乡分割和户籍歧视现象,劳动者受教育程度的差异无法全部解释居住地和户籍差异对收入的影响。在进一步控制劳动者的就业特征(行业类型、就业单位类型和岗位类型)后,居住地的回归系数显著下降,仅剩1.1%,而户口的回归系数则转为-1.9%。这表明,城乡劳动力市场分割和户籍歧视通过影响劳动者进入的行业类型、就业类型和岗位类型来影响其收入,劳动者的就业行业、就业类型和岗位类型的差异能够比较充分地解释城乡劳动力市场分割和户籍歧视对劳动收入的影响。

应注意到,在控制劳动者的人力资本水平和就业特征后,拥有农业户口的劳动者反而拥有更高的劳动收入,城镇地区相对于农村地区仍有显著的劳动收入溢价。

3.劳动收入的性别、婚姻和健康差异显著存在

如表5所示,在控制其他变量后,男性劳动者的收入比女性高23.9%,这与宁光杰估计的25.2%[28]接近;在婚劳动者的收入比未在婚劳动者高6.7%,与王智波等估计的6.8%[35]接近;身体健康的劳动者收入比其他劳动者高30.1%。可见,劳动力市场上仍存在显著的性别歧视,劳动者的婚姻和健康状况也显著影响其收入水平。

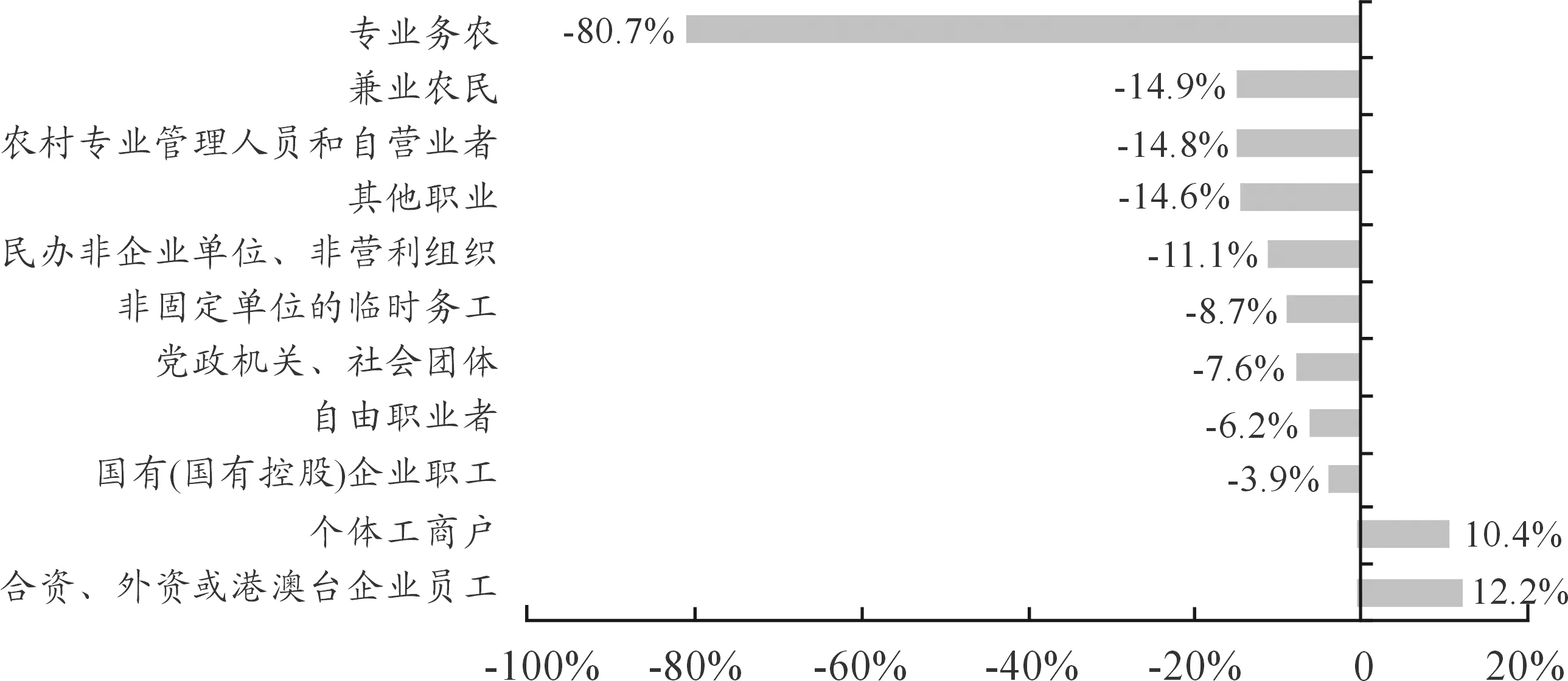

4.垄断和就业稳定性仍是造成劳动收入差异的因素,国有部门职工的收入低于民营企业职工

与陈钊等[10]的发现一致,2014—2017年,我国劳动收入表现出明显的行业差异。如图1所示,采掘业、金融业等7个行业的劳动收入均显著高于制造业,而农林牧渔业等6个行业的劳动收入显著低于制造业。

根据刘渝琳等[26]的定义,采掘业,电力、煤气和水的生产和供应业,交通运输、仓储及邮政业,金融业、房地产业为垄断性行业。可以看到,除电力、煤气和水的生产和供应业外,其他垄断性行业的劳动收入水平均显著高于制造业,表明垄断仍是造成劳动收入差异的因素。

就业类型既反映就业的稳定性,又反映就业单位的所有制形式。如图2所示,非固定单位的临时务工人员和自由职业者的劳动收入分别显著低于民营企业职工8.7个和6.2个百分点,表明就业稳定性仍影响劳动收入差异。

此外,外资、合资和港澳台企业职工的劳动收入比民营企业高12.2%,国有(国有控股)企业和党政机关、社会团体的职工分别比民营企业低3.9%、7.6%。国有部门(国有企业和政府部门)的劳动收入水平低于民营企业,这与叶林祥等[25]的发现不同[注]原因可能有:(1)本文的劳动收入未考虑福利住房和医疗等非货币收益,国有部门的劳动者报酬存在低估现象;(2)未考虑加班因素,民营企业职工一般加工时间多于国有部门职工,因此如果折算为每小时劳动收入,国有部门的收入很有可能会高于民营企业;(3)也有可能存在抽样误差问题。。

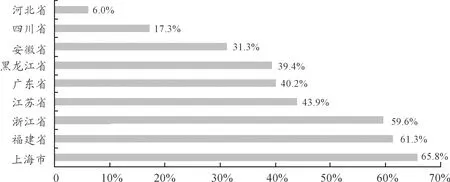

5.沿海地区劳动收入水平显著高于内地省份

在不考虑地区发展水平和物价水平差异的情况下,不同省份之间也呈现明显的劳动收入差异。如图3所示,上海、福建、浙江、江苏、广东5个沿海地区省份的劳动收入水平最高,明显高于陕西、河北等5个内地省份。

图1 行业间劳动收入差距(以制造业为基准)资料来源:根据“中国民生调查”2014—2017年入户调查数据进行回归所得

图2 不同就业类型劳动收入差距(以民营企业为基准)资料来源:根据“中国民生调查”2014—2017年入户调查数据进行回归所得

图3 不同省份间劳动收入差异(以陕西省为基准)资料来源:根据“中国民生调查”2014—2017年入户调查数据进行回归所得

6.劳动收入存在显著的代际传递现象,且农村居民代际传递程度高于城镇居民

为考察家庭因素对个人劳动收入水平的影响,本文使用入户调查中父亲的就业类型和劳动收入数据来考察家庭对个人就业和劳动收入水平的影响。通过将本人与父母、配偶与配偶父母、子女与本人和配偶进行匹配,筛选出20 680个有效样本,约为全样本数量的22%。由于所选取的样本皆为父亲在世且有劳动收入的个体,样本结构与全样本有明显不同,表现在:新样本以年轻人为主(平均26岁),平均工作年限较短(平均8年),在婚人员比例较低(33%),健康人员比例较高(97%)。尤其不同的是,新样本的平均学历水平较高,小学及以下学历人员比例仅占6%,大大低于全样本约19%的比重。

首先,将父亲的行业类型(以制造业为基准)、就业类型(以民营企业职工为基准)、岗位类型(以一线生产人员为基准)分别作为自变量进行Heckman两步回归,结果显示各项系数并不显著。

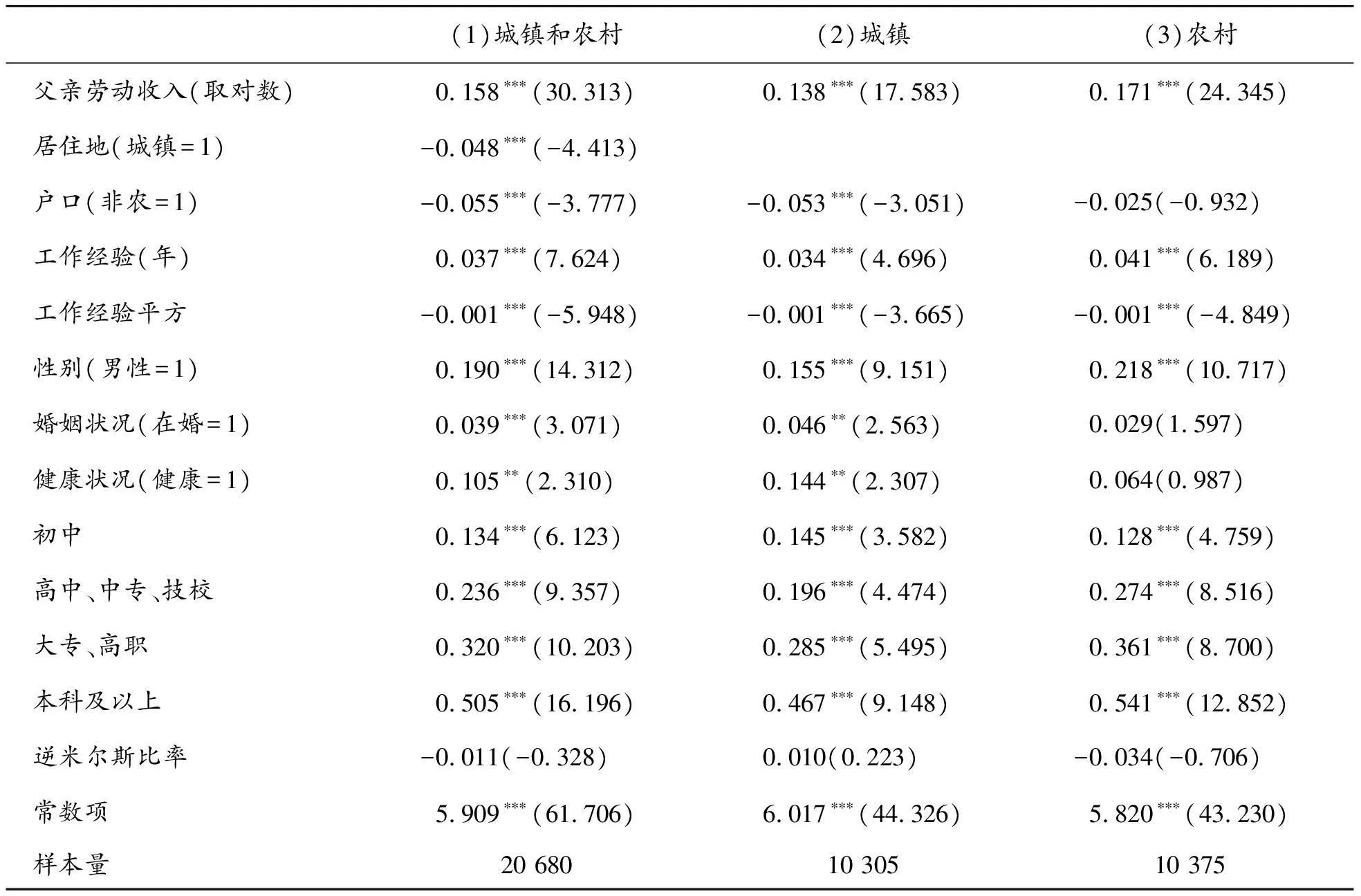

其次,将父亲的劳动收入作为自变量进行Heckman两步回归。结果显示,父亲的劳动收入变量的回归系数为显著的0.158(见表6)。由于父亲和子女的劳动收入均取了对数,回归得到的系数就是父亲与子女的劳动收入弹性,反映的是劳动收入代际传递程度。即父亲劳动收入每增加10%,子女的劳动收入将提高1.58%。这意味着,即使控制了劳动者的个体特征和就业特征,劳动收入代际传递仍显著存在,父辈不仅通过子女的教育和就业选择渠道来影响其劳动收入,还有其他影响渠道,这与杨新铭等[43]的发现是一致的。需要注意的是,农村地区劳动收入的代际劳动收入弹性为0.171,高于城镇地区的0.138,表明农村地区劳动收入代际传递程度高于城镇地区,这与徐晓红[40]的发现相反。

表6 劳动收入决定方程回归结果(包括父亲劳动收入变量)

注:括号内为t统计量,*、**、***分别代表在10%、5%和1%的水平上显著;此处回归加入了省(直辖市)、行业类型、就业类型和岗位类型等控制变量

7.教育内生性问题

决定劳动收入的因素除了可观察的人力资本,还可能包括难以观测的个人能力因素。个人能力在影响劳动收入水平的同时,也可能影响劳动者的受教育程度。如果教育存在内生性问题,那么回归所得到的残差项将与受教育程度具有显著相关性,教育回报也将可能被高估。学者一般使用父辈的受教育程度和职业类型,或配偶的特征变量作为工具变量来处理教育的内生性问题。我们将回归残差与受教育程度等其他自变量进行回归,发现系数全部接近于0且不显著,因此我们可以接受劳动者受教育程度为外生变量的假设。

四、主要结论和政策建议

本文使用国务院发展研究中心“中国民生调查”2014—2017年入户调查数据系统分析了近年来我国劳动者收入差异的决定因素,发现:(1)教育和工作经验是决定劳动收入水平的重要因素,且农村地区的教育回报高于城镇地区。(2)居住地和户籍仍对劳动收入有显著影响,但在控制劳动者所在行业类型、就业类型和岗位类型后,两者的影响大幅下降,农业户口劳动者相对于非农户口劳动者拥有更高的劳动收入,但城镇地区相对于农村地区仍有劳动收入溢价。(3)劳动收入存在显著的代际传递现象,且农村地区代际传递程度高于城镇地区。(4)不同所有制企业和单位的劳动收入存在显著差异,国有(国有控股)企业和党政机关、社会团体的职工分别比民营企业职工低3.9%、7.6%。(5)性别歧视、婚姻、健康状况,以及垄断、就业稳定性和地区仍是造成劳动收入差异的因素。

建议:(1)加大教育投入,提高受教育机会的均等性,特别是针对农村地区、落后地区以及城镇贫困人口加大教育投入和技能培训力度,这是缩小地区间、城乡间、城乡内部的劳动收入差距和削弱甚至阻断劳动收入代际传递的根本途径。(2)进一步推进户籍制度改革,推动劳动力在城乡间、地区间的自由流动,限制垄断性行业和企业的不合理高薪酬。(3)制定和实施公平的就业制度,贯彻执行《劳动合同法》,努力消除就业市场上的户籍、居住地和性别歧视,提高正规就业和稳定就业的比重。