尕海-则岔地区紫果云杉种群结构与动态特征

赵 阳,齐 瑞,焦 健,陈学龙,曹家豪,冯宜明,杨萌萌

1 甘肃农业大学林学院,兰州 730070 2 甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所,兰州 730070 3 甘肃白龙江森林生态系统国家定位观测研究站,舟曲 746300

种群结构与数量动态是种群生态学研究的核心问题,种群结构反映了种群不同个体的配置情况,也反映了种群数量动态及其发展趋势,并在很大程度上体现了种群与环境的相互关系及它们在群落中的地位和作用[1- 2]。种群动态是指种群大小或数量在时间和空间上的变化规律[3]。生命表作为种群统计学的核心,不仅能够反映种群当前适应环境的状态,其相关研究还能反映种群已经历的生态学过程[4],预测种群未来的变化趋势及其在特定条件下生存与繁衍的可能性[4- 6]。可见,研究种群结构,正确描述并判定种群动态变化规律,揭示种群与环境的关系及其在群落中的地位和作用,预测其演化趋势对种群及群落的更新和生态系统的恢复具有重要意义。

紫果云杉(Piceapurpurea)是我国特有树种,为高大针叶乔木,喜阴湿、耐寒,幼林耐阴性强。主要分布于青海、四川和甘肃,在甘南广泛分布于白龙江林区、洮河林区和大夏河林区,海拔2800—3600 m的阴坡、半阴坡及河谷地带,是甘南高原高寒阴湿地带森林更新和荒山造林的重要树种,在涵养水源、防止水土流失等方面也起着重要作用[7],其分布范围小,成片分布极为罕见。作为亚高山区域重要的优势树种和建群种,紫果云杉与云杉(Piceaasperata)、冷杉(Abiesfabri)等种群在稳定区域生态系统、遏制草地扩展及生态退化方面起着重要的屏障作用。目前关于紫果云杉的研究主要集中在种子萌发[8]、育苗技术[9]及对气候的响应[10]等方面,刘鑫等[11]研究了紫果云杉原始林群落结构但未研究种群结构与动态。有关紫果云杉种群结构除曹广侠[12]的研究外,资料甚少,关于其种群更新的研究更是未见报道。这就极大地限制了人们对紫果云杉生命过程的认知和种群保护策略的制定。因此,研究紫果云杉种群结构,揭示种群生活史特征,探究种群更新机制对该种群的保护和经营尤为重要。鉴于此,本研究以尕海-则岔国家级自然保护区则岔沟的紫果云杉天然林为对象,从种群结构,生命表,生存分析及时间序列预测等方面进行探讨,揭示种群结构特征及生存状态,阐明种群更新与维持机制,以期为该物种的保护及资源管理提供科学依据,并为本研究区紫果云杉种群的更新保育提供基础数据和理论依据。

1 研究区概况

本研究在尕海-则岔国家级自然保护区则岔沟进行。尕海-则岔自然保护区位于甘肃省甘南州碌曲县境内,地理坐标:34°05′—34°31′33″N,102°11′05″—102°46′37″E,地处青藏高原东部边缘,黄土高原与甘肃东南部山区的交汇地带,是黄河的主要补给源——洮河的发源地之一。属青藏高原湿润气候区,年均降水量633.9 mm,年总日照时数2351.8 h,年均气温2.3℃,大风日数多,无绝对无霜期[13]。是我国少见的集森林资源、珍稀野生动植物资源、高原湿地和高原草甸等多种自然资源于一体的国家级自然保护区[14]。区内山岭陡峻,河谷深陷,海拔2900—4300 m,水资源极为丰富。土壤属于棕色森林土,植物区系是横断山植物区系的一部分,地带性植被为典型的寒温带针叶林,森林群落的主要建群种为紫果云杉,青海云杉(Piceacrassifolia),岷江冷杉(Abiesfaxoniana)等。

2 研究方法

2.1 样地设置与调查

2017年7—8月,在对研究区进行了多次踏查的基础上,选择紫果云杉天然纯林设置20 m×20 m的标准样地8块,海拔3154—3510 m,坡度23—30°,西南坡。采用相邻格子法以5 m×5 m为基本单元,记录样地内胸径(D)≥5 cm的全部乔木树种的胸径、树高和冠幅等指标,对乔木幼苗、幼树胸径(D)<5 cm的逐一测量并记录其地径、高度、冠幅。各样地用GPS定位,记录其经纬度、海拔高度和郁闭度等因子。

2.2 种群结构的划分

根据同一树种龄级和径级对相同环境反应规律具有一致性[15- 16]的特点,采用空间代替时间及应用生态学中的大小结构分析法来研究紫果云杉种群结构。龄(径)级划分:按胸径大小以5 cm为一级,即I龄级D<5 cm,II龄级5≤D<10 cm…,以此类推,将胸径大于75 cm的全部归为XVI龄级,全部林木共划为16个龄级,同时结合紫果云杉调查数据及云杉属的生活史特点将其划分为5个生长阶段[17](表1);高度级划分:1级H<0.5 m,2级0.5≤H<1.5 m,3级1.5≤H<2.5 m级,4级2.5≤H<5 m…,2.5 m以上以2.5 m为级差进行划分,全部林木共划为16级;冠幅级划分:冠幅以经过树冠中心东西、南北直径的乘积表示,1级C<2.5 m2,2级2.5≤C<5 m2,3级5≤C<10 m2,4级10≤C<20 m2…,冠幅10 m2以上以10 m2为级差分级[1],130 m2以上全部划为一级。3种分级相互独立。

表1 紫果云杉种群种群结构级划分

2.3 静态生命表的编制

静态生命表不是对某一种群全部生活史的追踪,而是反映多个世代重叠的年龄动态历程中的一个特定时间[18],由于本研究所调查的紫果云杉是自然种群,利用不同龄级结构的个体数来研究特定时间段的种群动态,难免会因系统抽样误差产生与数学假设不符,出现死亡率为负的情况,对此,许多学者采用匀滑技术[19- 20]对统计数据进行处理。本研究采用方程拟合法进行匀滑,以龄级为自变量,存活株数为因变量拟合方程,并编制生命表,以结构级为横坐标,对应个体数为纵坐标,绘制紫果云杉种群结构图。

生命表计算公式为:

lx=(ax/a0)×1000;

Dx=lx-lx+1;

qx= (dx/lx)×100%;

Lx= (lx+lx+1)/2;

Tx=Lx+Lx+1+Lx+2+…+Lx+n;

ex=Tx/lx;

Kx=lnlx-lnlx+1;

Sx=lx+1/lx;

式中,lx为x的标准化存活数;dx为从x到x+1龄级间的标准化死亡数;qx为第x到x+1龄级间隔期间死亡率,Lx为第x到x+1龄级间隔期间仍存活的个体数或区间寿命,Tx为第x龄级到超过第x龄级的个体总数;ex为进入第x龄级个体的生命期望或平均期望寿命;Sx为存活率;Kx为消失率。

2.4 存活曲线拟合

以龄级为横坐标,实际存活个体数Ax和存活个体的对数值lnAx为纵坐标,绘制紫果云杉种群存活曲线。采用指数函数和幂函数进行存活数和龄级关系的拟合,依据决定系数、F检验值来判定模型拟合效果。如果指数方程Nx=N0e-bx拟合效果好,存活曲线为 DeeveyⅡ型;若幂函数Nx=N0x-b拟合效果好,存活曲线为DeeveyⅢ型[21]。

2.5 生存分析

基于静态生命表和生存分析理论[22],应用生存分析中的4个函数,即种群生存函数S(i)、累积死亡率函数F(i)、死亡密度函数f(ti)和危险率函数λ(ti)来分析紫果云杉种群生存状况。公式如下:

S(i)=S1×S2×S3×…×Si

(1)

F(i)=1-S(i)

(2)

f(ti)=(S(i-1)-S(i))/hi

(3)

λ(ti)=2(1-S(i))/[hi(1+S(i))]

(4)

式中,Si为存活率,hi为区间长度,即龄级宽度。

2.6 种群动态数量化分析

(5)

(6)

(7)

(8)

2.7 时间序列模型预测

采用时间序列分析中的一次平均推移法对紫果云杉种群未来2、4、6、8个龄级的动态进行预测,模型为:

(9)

3 结果与分析

3.1 种群结构

3.1.1 龄级结构

种群龄级结构能清晰地反映种群的生存状态[1]。本次调查紫果云杉共计1459株(图1),最大胸径98.7 cm,最大树龄131 a。Ⅰ龄级个体数为908株,占调查总数的62.23%,Ⅱ龄级251株,占总数的17.20%,前3龄级个体数之和占总数的88.28%。Ⅰ—Ⅳ龄级的个体数随龄级增大迅速减少,Ⅳ龄级后,数量变化趋于平缓。总体来看,紫果云杉龄级结构呈典型的倒“J”型,个体数随龄级增大而减小,表现为增长型种群。

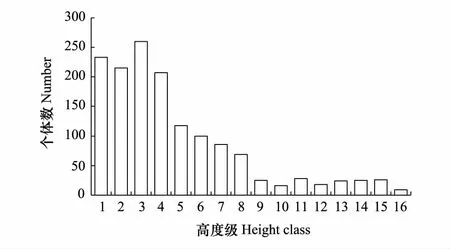

3.1.2 高度结构

种群高度结构能直观地显示不同高度种群个体在群落垂直结构中的地位[1],是揭示种群生存现状和更新状况的重要指标[25]。由图2可知,紫果云杉个体数随高度级的变化总体为前期增大,中期递减后期有一定波动。前4级个体数之和占总数的62.71%,个体数最多的第3级为260株,占总数的17.82%,之后个体数迅速下降,到第9级后变化趋于平缓并有轻微波动,第16级仅剩9株。可见,紫果云杉高度主要分布在0—15 m之间,大于15 m(9级之后)的为171株,仅站总数的11.72%。如果将前4级看作幼龄、幼树,可以认为,紫果云杉种群高度结构也呈倒“J”型。

图1 紫果云杉龄(径)级结构Fig.1 Diameter class structure of P. purpurea population

图2 紫果云杉高度结构Fig.2 Height class structure of P. purpurea population

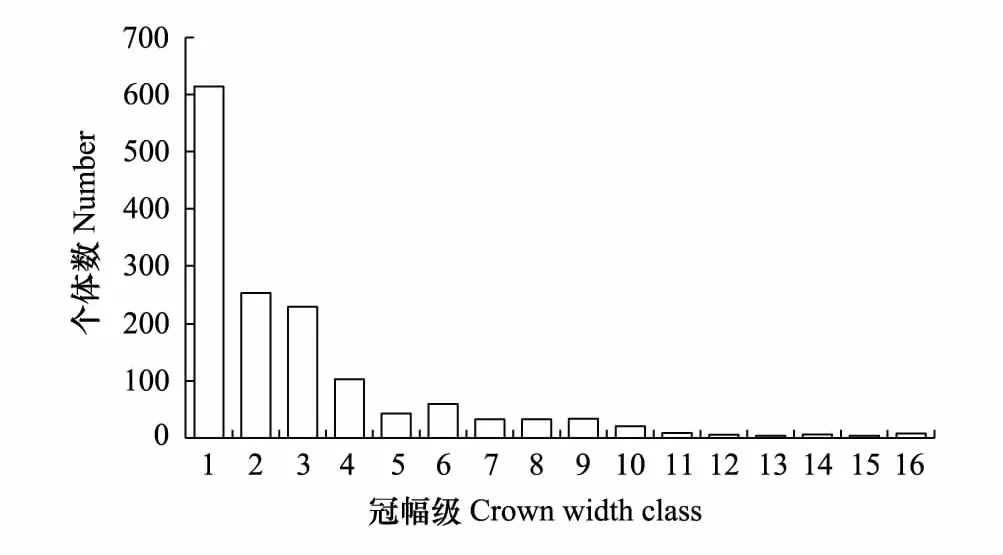

3.1.3 冠幅结构

图3 紫果云杉冠幅结构Fig.3 Crown width class structure of P. purpurea population

冠幅在一定程度上表明了树木的同化能力及空间占据和利用能力[1]。由图3可知,个体数最多的第1级为614株,占总数的42.08%,前4级个体数迅速下降,第4级为103株,仅占总数的7.06%,4级之后下降趋势减缓,局部出现轻微波动,前三级个体数之和为1098株,占总数的72.26%。可见,紫果云杉冠幅主要集中在0—10 m2之间。总体来看,紫果云杉冠幅结构也呈较典型的倒“J”型。

3.2 静态生命表与生存分析

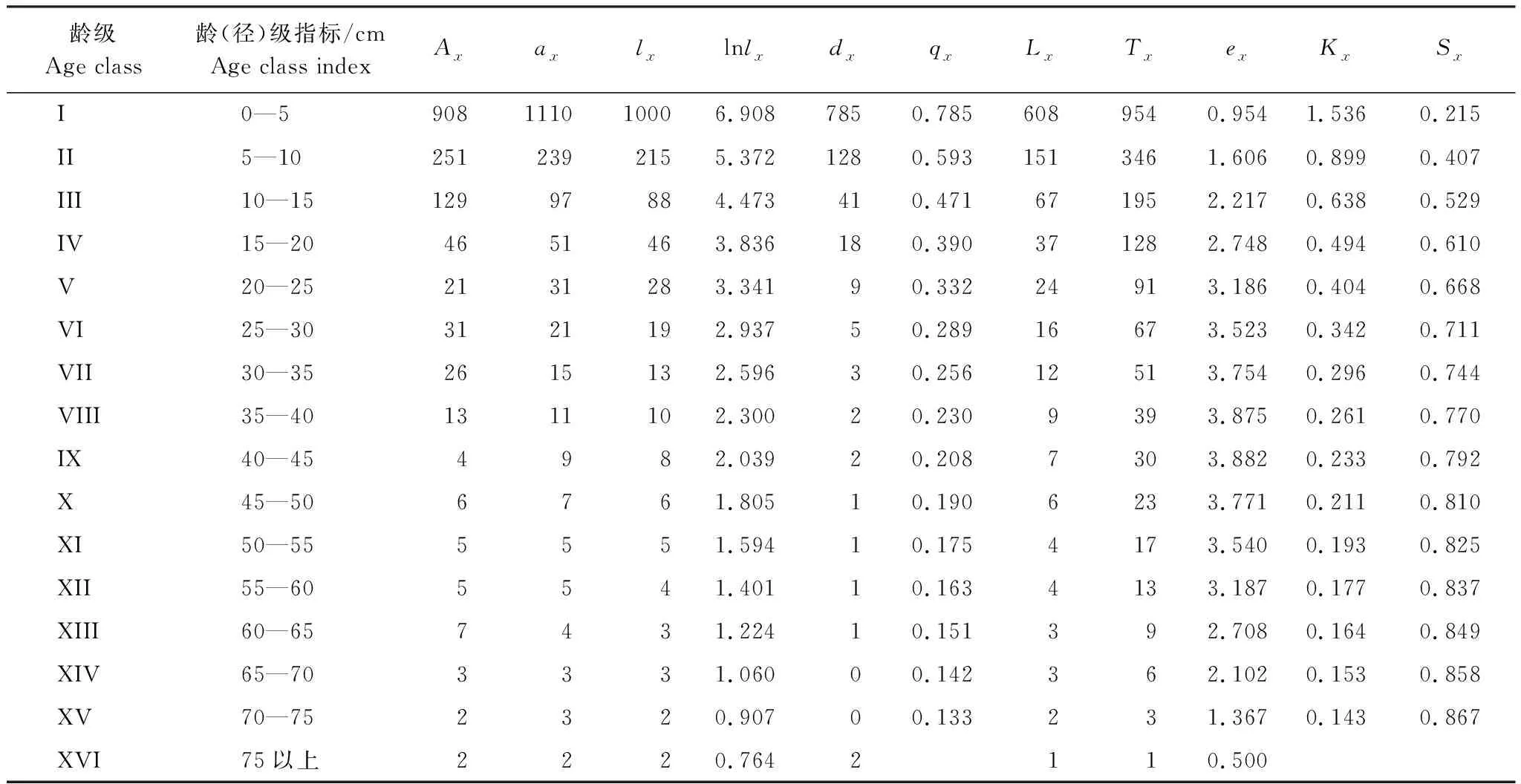

3.2.1 静态生命表

生命期望值(ex)反映的是x龄级开始时林木个体的平均期望生存能力[26]。由表2可知,紫果云杉种群不同龄级个体存活数差别较大,总体为表现为个体数随龄级增大而下降。在I—II龄级,存活个体数量迅速下降,可见,幼苗、幼树对环境适应能力极弱,竞争及环境筛选淘汰了总数的78.48%。II—IV龄级,随着林木生长及生存能力逐渐增强,个体数量下降趋势减缓。V龄级之后,紫果云杉个体数微略下降并出现一定的波动,生命期望值逐渐增大,说明林木已具备了较强的适应能力,生命期望在第IX龄级达到峰值,说明此期间紫果云杉生存能力最强,林木质量最优。

表2 紫果云杉种群静态生命表

lx:标准化存活数,Standardized survival;dx:标准化死亡数,Standardized deaths;qx:死亡率,Mortality rate;Lx:x到x+1龄级间隔期间存活个体数,Individuals who survived the interval fromxtox+1;Tx:第x龄级到超过第x龄级的个体总数,Total number of individuals from levelxto greater than levelx;ex:生命期望,Life expectancy;Sx:存活率,Survival rate;Kx:消失率,Killing rate

图4 紫果云杉种群死亡率qx和消失率Kx曲线Fig.4 Mortality qx and killing Kx curves of P. purpurea population

紫果云杉种群死亡率(qx)和消失率(Kx)曲线(图4)变化趋势一致,均随龄级增大而单调递减。结合表2可看出,紫果云杉幼苗储备量大,I—V龄级,苗木大量死亡,在幼苗到幼树(I龄级)这一过程中,死亡量达到高峰。小树阶段前期(II龄级)死亡率也高达59.28%,前5个龄级死亡率均在30%以上,只有不到1/30的苗木存活并进入以后的生长阶段。

3.2.2 存活曲线

存活曲线分为3种类型:Ⅰ型是凸曲线,属于该型的种群绝大多数个体均能实现其平均生理寿命,早期死亡率较低,但当活到平均生理年龄时,短期内全部死亡;Ⅱ型是直线,属于该型的种群各年龄死亡率基本相同;Ⅲ型是凹曲线,属于该型的种群幼体死亡率高,一旦存活到一定年龄,死亡率低而稳定,只有极少数个体能活到生理寿命。

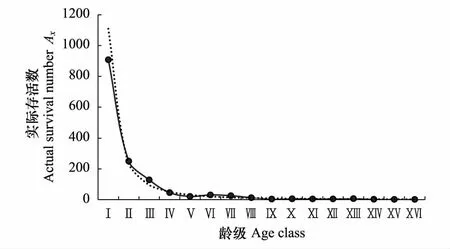

由图5、6可知,以Ax作存活曲线图曲线为凹型,以lnAx作存活曲线图曲线介于凹型与直线型之间,因此,要判定存活状况是符合Deevey-Ⅱ型还是Deevey-Ⅲ型曲线时,需采用2种数学模型进行检验,即用指数方程式Nx=N0e-bx描述 Deevey-Ⅱ型存活曲线,用幂函数Nx=N0x-b描述Deevey-Ⅲ型存活曲线[21]。

图5 紫果云杉种群存活曲线(Ax)Fig.5 Survival curve of P. purpurea population (Ax)

图6 紫果云杉种群存活曲线(lnAx)Fig.6 Survival curve of P. purpurea population (lnAx)

以Ax为因变量拟合得到方程为:

y=308.075e-0.349x(R2=0.868,F=91.672,P<0.001)

y=1109.670x-2.218(R2=0.960,F=336.977,P<0.001)

以lnAx为因变量拟合得到方程为:

y=7.290e-0.139x(R2=0.916,F=151.769,P<0.001)

y=10.178x-0.789(R2=0.814,F=61.526,P<0.001)

对比4个方程可知,以Ax为因变量拟合的幂函数模型R2和F值均最大,因此可以确定紫果云杉种群存活曲线符合Deevey-Ⅲ型,表明紫果云杉种群幼年死亡率高,这与种群结构和生命表的分析结果一致。

3.2.3 生存分析

生存分析结果见图7、8,由图可知,累积死亡率函数F(i)单调递增,生存率函数S(i)、死亡密度函数f(ti)及危险率函数λ(ti)均单调递减。在前4龄级,紫果云杉种群生存率大幅下降,I—II龄级下降幅度最大,为59.28%,累积死亡率则相反。说明在此期间,紫果云杉幼苗大量死亡,到V龄级后累积死亡率达到98.11%,存活率不足2%,但变化趋于平缓。死亡密度函数和危险率函数均在前期大幅下降,最大值均出现在I龄级,但随着龄级的增加和林木对环境抵抗力的增强,死亡密度及危险率下降幅度减缓并在后期趋于平稳。综合4个生存函数可知,紫果云杉种群整体表现为前期锐减,中、后期稳定的特征。

图7 生存率函数S(i)与累积死亡率函数F(i)曲线Fig.7 Survival Rate S(i) and Cumulative Mortality Rate F(i) Functional Curve

图8 死亡密度函数 f(ti)与危险率函数λ(ti)曲线Fig.8 Mortality Density f(ti) and Hazard Rate λ(ti) Functional Curve

3.3 种群动态与时间序列预测

3.3.1 种群动态量化分析

表3 紫果云杉种群动态变化指数

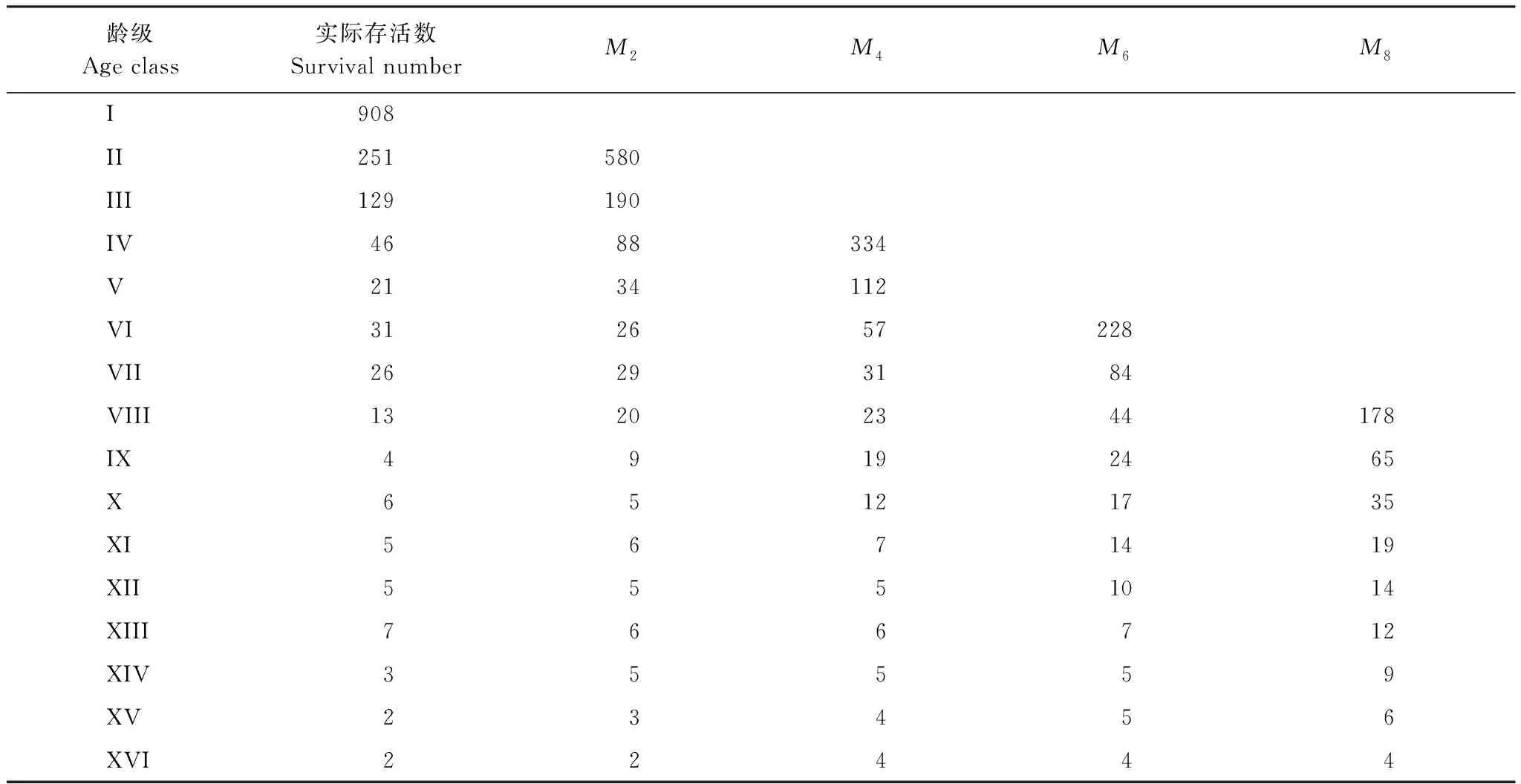

3.3.2 时间序列预测

以紫果云杉各龄级实际存活数为原始数据,按照一次平均推移法预测各龄级在未来2、4、6、8个龄级后存活的个体数。由表4可知,在未来2、4、6、8个龄级后,紫果云杉种群个体数均有增加,同一龄级经历时间越长增加数量越多。可见,由于幼苗、幼树储量丰富,随着幼龄树木的生长,中、成年树的比例会因其数量逐渐得到补充而相对提高,种群结构趋于合理。

4 结论与讨论

4.1 种群结构特征

本研究结果显示,紫果云杉种群个体数随龄级、高度级和冠幅级的变化总体上均呈倒“J”型,幼苗、幼树储备量丰富,属于增长型种群。随着龄级,高度级和冠幅级的增加个体数减少,尤其在幼苗、幼树阶段数量急剧下降,且存活率过低。这与卢杰等[1]对高山松(Pinusdensata)、张婕等[18]对辽东栎(Quercusliaotungensis)的研究结果一致。已有研究表明,幼苗阶段是森林更新过程中最重要和敏感的阶段[18,21],有限的资源和空间往往成为种群更新的限制因子[25]。紫果云杉幼苗储量大,说明种群自然更新能力强,自然萌生形成的幼苗大都集中分布在树冠下,随着生长过程中对资源和空间竞争不断加剧,幼苗、幼树大量死亡。经过竞争及环境筛选后存活下来个体具有了较强的生存力[6,18],苗木质量提高,林木个体数减小趋势变缓,数量逐渐趋于稳定。

表4 紫果云杉种群数量动态时间序列预测

M2:未来2个龄级时各龄级的种群存活数,the number of surviving individuals at each age level after the next 2 age class;M4:未来4个龄级时t龄级的种群存活数,the number of surviving individuals at each age level after the next 4 age class,……

4.2 生命表和生存状况

种群生命表和存活曲线可以反映种群现实状况及种群对环境的适应机制。对生命表的分析表明,紫果云杉前期死亡率很高,随着年龄的增大,死亡及消失率减小幅度逐渐降低,生命期望值随龄级的增大先增大后减小,存活曲线为Deevey-Ⅲ型,这与李荣等[27]对天山云杉(P.schrenkiana)的研究结果相同,与曹广侠等[12]的研究有一定差异。可见,种群存活曲线并非一类种群或某一生长阶段所固有[21],环境因子可能是影响种群存活状况的主要因素[28]。

紫果云杉种群幼苗丰富,虽为耐阴树种,但由于幼苗分布特点及幼苗群对光照和营养空间需求不断增加,竞争加剧导致强烈的“自疏和他疏”现象[6,29],也不排除病虫害和极端天气的影响,仅少量个体进入小树阶段。此外,本次调查发现本区域紫果云杉大树枝下高普遍较低,幼苗、幼树长到一定高度后,除个体间相互竞争外还要与大树的下枝争夺生长资源和空间,这也很大程度上阻碍了幼龄个体顺利地进入林冠层。因此可以认为,由于空间、营养等资源限制及幼苗的竞争力弱,致使幼龄个体无法向下一级林木大量转化[27]已成为本区域紫果云杉种群更新和发展的“瓶颈”。紫果云杉幼苗耐阴性强,林下更新相对容易,但如何提高存活率使其能以较多的存活数和较高的质量进入小树及之后的生长阶段是现今急需研究的问题。

4个生存函数比存活曲线更能直观、具体的反应种群结构与动态[25]。生存分析表明,紫果云杉种群具有前期快速减少、中期后期稳定的特点,这与生命表及存活曲线的分析结果一致,与卢杰等[1]对高山松和矢佳昱等[7]对油松(P.tabuliformis)等许多研究结果有所不同。根据从者福[30]的研究可知,云杉天然林成熟林期为121—160 a,而此次调查的紫果云杉树龄最大为131 a,即紫果云杉虽已生理成熟但尚未到达生理衰老期,故危险率函数单调降低符合本区域紫果云杉林的生理特点。

4.3 种群动态与发展趋势

种群数量动态是种群个体生存能力与环境相互作用的结果[31],时间序列分析是研究种群未来年龄结构和发展趋势的理想手段[1],对植物种群动态预测具有较高的精准性[23,32]。紫果云杉种群在未来2、4、6、8个龄级后,个体数均有不同程度的增加,种群数量化动态值(Vpi=0.625)为正值进一步说明紫果云杉属于增长型种群。这与卢杰等[1,33]对藏东南高山松和急尖长苞冷杉(A.georgei)的研究结果相似。可见预见,在保护好现有生存环境的前提下,未来一段时间内,紫果云杉种群有相对充足的幼龄个体维持后续龄级的更新,保持种群的增长趋势。此外,种群动态指数明显波动说明种群处于关键和敏感时期[24],在V—VI龄级,经过环境筛选的林木已具有较强的生存能力,自疏效应已不作为个体数减少主要因子,其波动很可能是外力干扰所致,在IX—X和XI—XII龄级,存活的个体数量已相对很少,少数个体的死亡都将影响到种群的动态走向。但从整个种群生存繁衍的角度来说,老龄树死亡为树龄较小的个体占领上层空间资源提供了契机,生存繁殖力更强的个体占据优势,使整个群落形成较为闭合的、性能良好的动态循环系统[7],这将有利于紫果云杉种群更新和增长。

4.4 种群更新及保护建议

植物种群更新主要受种源、传播和建成的限制[34],幼苗补给及存活情况往往决定着种群更新的成败[20]。尕海-则岔自然保护区的成立使本区域的紫果云杉天然林得到了较好的保存,幼苗补给充足,种群结构相对完整,具有良好的延续性且仍有一定增长潜力。虽属于顶级群落,紫果云杉幼苗对环境的影响却极度敏感[10],当渡过幼苗期并成林后其结构又极为稳定,除破坏性灾害和人为因素外极少受其他因素影响。需要说明的是,本区域紫果云杉分布区与尕海-则岔石林景区相邻且有交集,林草过渡带围栏陈旧且损坏较多,林内常见牲畜踪迹,也偶见伐桩、倒木。由此可见,除受自身生物学特性和环境阻力外[35],人为因子也通过影响幼苗、幼树的生存环境而左右着紫果云杉的更新与动态。因此可以推测,尕海-则岔地区的紫果云杉种群更新主要受建成限制,既幼苗、幼树阶段生长环境的限制[34]。

鉴于此种现状,建议在今后的经营中应当重点加强对幼苗生存环境的保护和改善,提高幼苗质量和存活率才是种群保持增长的关键[35]。因此,可采取适当的人为干扰措施,如人工间苗,减小竞争,改善幼苗生存环境,减小环境阻力,提高幼苗质量;人工修枝,增加大树枝下高高度,为幼苗及幼树释放生长空间,促进苗木成林;人工间伐,选择性的伐掉“老、弱、病、残”及个别“霸王树”等多余个体,使林下较小的林木更多的进入林冠层,提高中、成年树比例。同时,加强保护管理,避免过度的人为干扰,防止游人踩踏和过度放牧等因素对幼苗及其环境造成不可逆的破坏,严厉打击非法采伐、偷砍乱伐等行为。巩固并保护好现有的种群结构及生境状况,释放种群增长潜力,紫果云杉种群的增长趋势将进一步增加。