学习“哆来咪”,拿到“金钥匙”

冯琴

摘要:识读乐谱是表现音乐的一种工具和手段,是中小学音乐知识技能教学的一个组成部分,但识谱的枯燥又成了让教师们头痛,让学生们很难提起兴趣的老大难问题。笔者从充分聆听、强化听觉体验;善用肢体、体验美的旋律;巧用图谱、比划美的旋律;活用比较、记忆美的旋律;运用乐器、再现美的旋律这五方面着手,将识读乐谱的学习融入学生的音乐实践活动之中,让识谱教学与音乐审美相融合,在生动有趣的音乐实践活动中不仅掌握音乐知识技能,提高识谱能力,而且有效地促进学生审美能力的形成与发展,从而发展学生的音乐感受、表现、创造能力,丰富情感体验,陶冶高尚情操,不断提高学生的音乐文化素养。

关键词:小学音乐教学 识谱能力 实践

中图分类号:J60-05 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2018)13-0129-02

实施音乐新课程标准十多年来,给小学音乐课堂教学带来了巨大的冲击和随之而来的变化:教师的教学观念改变了,教师与学生的角色改变了,课堂教学模式改变了,教学方法更多样化了……音乐课堂变得丰富多彩,生动活泼,但是学生的识谱能力却降低了。识谱成了让教师们头痛,让学生们很难提起兴趣的老大难问题。

在音乐课上,我们看到的识读歌曲乐谱教学往往走向两个极端:

现象一:音乐课堂上,教师在通过各种的手段导入新课,听唱歌曲两三遍后,就忙着开始丰富歌曲,例如加入乐器伴奏,创编歌词或者歌表演等。

现象二:音乐教师在音乐教学中过于强调歌谱教学,把它置于“中心”或“前提”的地位,花上大量时间一遍一遍单调、枯燥地唱谱。

现象一的音乐教师根本没有安排识谱的教学活动,完全忽视识谱教学;现象二的音乐教师这样做严重影响了学生学习音乐的积极性,冲淡了学习音乐的兴趣,况且很多歌曲的歌谱有一定的难度,这样做只会增加学生对歌谱学习的反感和厌恶。

识谱能力的提高有助于学生学习音乐,对学生感受、理解、表现及创造音乐有着重要的促进作用。那么,在小学音乐教学中如何更好地实践新《音乐课程标准》对“识读乐谱”的目标,又将识读乐谱的学习融入学生的音乐实践活动之中,在充满乐趣、轻松愉快的教学环境中主动而又积极地识读乐谱,从而能极大地激发学生的学习兴趣,提高学生的识谱能力呢?笔者在教学中进行了实践,希望能起到抛砖引玉的作用。

一、充分聆听,强化听觉体验

(一)追求完美地听

在学习一首新的音乐作品时,第一次的聆听至关重要,我们要选择美的音乐音响、美的音响设施,营造美的音响环境,把最美的音乐完整地传递给学生,让学生获得审美的愉悦,从而喜爱音乐作品,为较好地识谱打下基础。

(二)力求任务中听

吴斌老师曾说过:“音乐具有弥漫性的特点”。的确,歌曲有时不是教会的,而是听会的,歌曲的反复聆听至关重要。但是,在重复聆听歌曲时,力求在任务中聆听,并逐步提高聆听要求,依次提升聆听难度,体现出“有效聆听”, 使聆听真正能为学唱歌曲服务。

如:在教学歌曲《噢!苏珊娜》时,学唱前笔者一共安排了四次聆听,各次要求分别为:第一次,感受歌曲的情绪风格;第二次,了解歌曲的演唱内容;第三次,随旋律听出乐句;第四次,发现歌曲旋律的节奏特点。听完四次歌曲后,学生对歌曲的旋律已经非常熟悉,再也不會被附点节奏困扰了,识谱的能力也得到了提高。

二、善用肢体,体验美的旋律

(一)在手势中建立音高概念

音的高低可以用空间位置来理解。匈牙利著名音乐家柯达伊所提倡的柯尔文手势使抽象的音高关系变得直观、形象,能帮助学生进行音高概念,培养音准能力,从而体验到旋律的美,是提高识谱教学效果的好方法。

如:歌曲《乃哟乃》的旋律只有“Do Mi SOl”三个音符组成。按照教材的安排,这一课有唱名的认识和巩固练习:三个音符分别住在三个楼层中,Do在一楼,Mi在二楼,Sol是三楼,这样学生就在认识音符的同时,还会对音符的音高有个很形象的视觉。为了更好地激发学生的学习兴趣,达到更佳的教学效果,根据小学生好动的特点,笔者带着学生们学习了柯尔文手势中的“Do Mi Sol”三个动作,他们非常感兴趣。

(二)在律动中感受节奏节拍

在音乐教学中,通过学生的律动来感受、表现音乐的节奏节拍,体验美的旋律,从而提高识谱能力是一种非常好的形式。

如:项洁月老师在执教的音乐课《梦》中,学生进课堂这一环节就设计了“听音行走”这一音乐活动。项老师先在钢琴上弹奏恒拍“ X X X X ”“XX XX XX XX”“X X X”“XX X XX X”,让学生用正常走路的步伐表示四分音符节奏,跑步表示八分音符节奏,接着教师把这些节奏进行了组合和变化,还加入了四分休止符,让学生随着琴声做走、跑、停等动作来感受音乐这些基本节奏的长短比例,体验其中的韵律感。这样学生学习音乐的兴趣就被激发出来了。

三、巧用图谱,比划美的旋律

图谱的功能在于变抽象为具体,化无形为有形,这恰恰能弥补音乐的时间性、抽象性、非视觉性和非语义性等特征,从而激发学生兴趣,把握音乐形象。

(一)点线图谱,感知旋律走向

点线图谱是通过点、线等图形或符号将抽象音符具体化、形象化、直观化,学生在边听边比划的过程中捕捉音高的变化,感知旋律的走向。

如:教学《甜甜的秘密》一课时,可让学生画短线和画点的方式来感受歌曲的旋律变化。歌曲的第一部分中出现了很多八分休止符,因而旋律变得有跳跃感,当遇到八分休止符时就用点来代替,其它的音则是用高低变化的小短线来表示。“33 01 33 01”可用— —·__— —·__;“50 30 3”可用—·__·____;“20 60 6. 6 ”可用—·__·__ __。

通过练习,学生能直观地感受到音的高低,又能体验到旋律的跳跃性,学唱的兴趣也十分浓厚,识谱能力也得到了提高。

(二)形象图谱,突破歌曲难点

对于歌曲中的一些难点,有时重复、机械的练习不仅徒劳,更让孩子对学习失去兴趣。这时不妨从学生的学习需要出发,向他们呈现一幅幅生动有趣、形象直观的图谱,把歌曲的难点用形象的图谱展现出来,让学生通过视觉和听觉更好地感知旋律的高低、走向,声音的长短、强弱,从而降低学生学唱旋律的难度,更好地突破歌曲的难点。

四、活用比较,记忆美的旋律

(一)辨别旋律异同,化繁为简

有些歌曲在旋律的创作手法上是有一定规律的,教师在教唱歌谱时,引导学生辨别旋律的异同,然后把曲谱按规律重新排列,使学生从视觉上就可以看到歌曲清晰的条理,化繁为简,降低学唱旋律的难度。

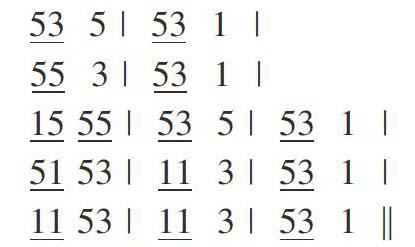

如:歌曲《乃呦乃》,它的句式特点是:2+2+3+3+3,每一句的句尾都结束在“53 1| ”三个音上,教师可让学生找找“53 1| ”在歌曲中出现了几次,并让学生用红笔圈起来,然后分五行出示整首歌曲的曲谱。

从以上旋律的排列中可以一目了然地看到前两句各有两小节组成,而后三句各有三小节组成,五句的结束音是一样的,这样整首歌曲的旋律就由繁变简,不仅降低了学唱难度,提高了学生的识谱能力,还能帮助学生更好地记忆歌曲美的旋律。

(二)分析曲式结构,化长为短

儿童歌曲在曲式结构上往往都比较规整,而且多由起、承、转、合四个乐句构成的一段体,除第三乐句有变化发展外,其他三个乐句大同小异。抓住儿童歌曲的这一特点,在教学时,先分析一下曲式结构,把旋律化长为短,不仅能提高学生的识谱能力,而且能使我们的教学达到事半功倍的效果。

如:朝鲜歌曲《苹果丰收》是一首二段式结构的歌曲。经过分析,学生觉得整首歌曲只要掌握一条节奏和第二乐段中的一个乐句就可以了,学习旋律的兴趣大大提高,个个都积极参与,很快就学会了整首歌曲的旋律,还乐此不疲,唱了一遍又一遍。歌曲由长变短了,旋律的学唱变简单了,学生的识谱能力也提高了,美的旋律在一遍遍的演唱中也深深地印在了学生的脑海里。

教无定法,只要我们坚持在音乐实践活动中学习“哆来咪”,让学生感受到识谱的快乐,就一定会早日拿到走入音乐殿堂的“金钥匙”。在生动有趣的音乐实践活动中掌握音乐知识技能,提高识谱能力,发展音乐感受、表现、创造能力,丰富情感体验,陶冶高尚情操,从而不断提高音乐文化素养。

参考文献:

[1]教育部.音乐课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2]汪潮.文匯教育家书系——教学新理念[M].上海:文汇出版社,2003.

[3]曹理.音乐学科教育学[M].北京:首都师范大学出版社,2002.