平乐筋骨痛消膏联合筋滞骨错理论手法治疗风寒湿型肩凝症的临床观察

范华雨 张荣 张向东 赵明宇

肩凝症(即肩关节周围炎)以肩关节的疼痛、肩关节功能活动障碍为主要临床表现[1],其一般多发于50岁左右的中老年患者。该病有一定程度的自愈倾向,但据统计在未经过干预治疗的肩凝症患者中约60%的患者会有肩关节活动度减少及外形异常等后遗症状,致使不能完成穿衣、梳头等日常动作,从而严重影响患者的生活质量[2],故早期的干预及治疗对避免肩关节活动度的缺失和改善疼痛等症状具有重要意义。现研究认为80%~90%的肩凝症患者可以采取中医综合疗法进行治疗[3],笔者科室采用平乐筋骨痛消膏联合筋滞骨错理论指导下的手法治疗风寒湿型肩凝症取得了较好的临床效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取于2017年9月至2018年2月收入河南省洛阳正骨医院颈肩腰痛腿科的住院患者,应用随机数表法将符合纳入标准的114例患者分为治疗组57例和对照组57例。其中对照组中男22例,女35例,平均年龄(48.45±8.56)岁,平均病程(0.63±0.21)年,均为单侧发病,右侧发病者54例,左侧发病者3例;治疗组中男20例,女37例,平均年龄(48.26±8.63)岁,平均病程(0.69±0.14)年,右侧发病者52例,左侧发病者4例,1例患者为双侧发病,为了便于研究双侧发病者则仅观察较重的一侧,经统计学分析两组患者在性别、年龄、病程等基线资料方面差异无统计学意义 (P>0.05),具有可比性(表1)。

表1 两组患者基线资料比较[n,(±s)]

表1 两组患者基线资料比较[n,(±s)]

组别 例数 性别 年龄/岁 病程/年男 女对照组 57 22 35 48.01±9.930.63±0.21治疗组 57 20 37 49.09±8.800.69±0.14 X2/t值 0.288 -0.617 -1.774 P值 0.591 0.538 0.079

1.2 诊断标准 参照国家中医药管理局1994颁布的《中医病证诊断疗效标准》[4]中的风寒湿型肩凝症诊断标准,其典型表现为肩关节疼痛,关节活动受限。其中医主证为肩部串痛,屈伸不利,伴随症状遇风寒痛增,得温痛缓,畏风恶寒,舌质淡,苔薄白或腻,脉弦滑或弦紧。

1.3 纳入标准 符合上述诊断标准及证型标准;入院前至少2周内无肩凝症相关的手法及药物口服治疗史;治疗前签署治疗知情同意书。

1.4 排除标准 妊娠、哺乳期妇女;伴有心、肝、脑等重大脏器疾病可能影响观察指标者;局部皮肤破溃、肩部恶性肿瘤等不适宜手法治疗者。

1.5 脱落标准 治疗过程中因药物过敏或不良反应等而停止治疗的患者;治疗过程中因个人原因而未能完成疗程治疗的患者。

1.6 治疗方法 两组患者均采用我院制剂平乐筋骨痛消膏(由我院郑州院区药剂科调配生产,方内主要包含炒桃仁、桂枝、续断、威灵仙、丹参、川牛膝、秦艽、白芍、地黄等中药,粉碎后进行调配)外敷患肩,1次/d,12 h/次,共治疗14次。

1.6.1 对照组治疗方案 对照组采用传统推拿手法[5],取穴及主要手法施术部位为:合谷、曲池、缺盆、肩、肩贞等穴及肱二头肌长头腱、短头腱;主要手法法、一指禅推法、拿法、扳法等。

1.6.2 治疗组治疗方案 采用筋滞骨错理论指导下的手法,分为理筋手法和正骨手法,首先依次点按风池、颈百劳、肩井、肩、天宗等穴位,每个穴位30 s,以酸胀感为度;再以拿法放松斜方肌、胸锁乳突肌、斜角肌、胸大肌、胸小肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌、菱形肌和背阔肌的各起止点及肌腹,以颈肩背部肌肉酸沉为度;然后以“提拉推顶”手法及“定点弹压”等正骨手法松解颈、胸、肩等部位的骨错,并处理肩胛胸壁关节等的微小对位异常,以听闻小关节弹响为度;最后以理筋手法再次处理筋滞,结合摇法、抖法、弹拨法,在肩部运动中再次处理第一步初步处理的各肌肉、肌腱等软组织,重点处理肱二头肌长头腱,10 min,以患者疼痛耐受度为准。

1.7 观察指标 ①肩关节疼痛采用VAS评分度,数字越大,表示疼痛越重。②肩关节功能活动范围变化:采用Melle评分[6]对肩部的肩外展、肩中立外旋、手到颈项、手到脊柱、手到嘴的5个基本动作行量化评价,评分后将5个项目得分加和,分数越高代表肩关节功能活动越差。

1.8 疗效判定标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[7]。治愈:肩部疼痛消失,肩关节活动范围恢复正常;显效:肩部疼痛明显缓解,肩关节活动范围明显改善;有效:肩部疼痛基本缓解,肩关节活动范围部分改善;无效:症状与治疗前无改变。

1.9 统计学方法 数据分析采用SPSS 22.0软件进行统计学分析,计量资料均以(±s)表示,符合正态分布时两组患者治疗前后及组内、组间比较采用t检验,不符合正态分布者则采用非参数检验;计数资料比较采用X2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

两组患者在治疗过程中均未出现因手法力度过大等造成的骨折及药物外敷后局部皮肤过敏等意外事件,表明手法及中药外用的安全性较好。

2.1 两组患者临床疗效比较 治疗组总有效率98.25%而对照组为82.46%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05,表2)。

表2 两组患者临床疗效比较(n)

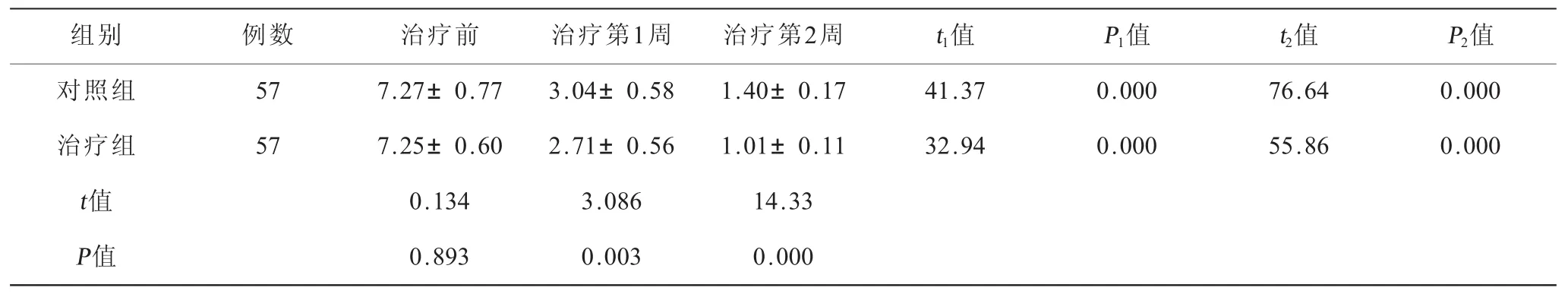

2.2 两组患者治疗前后VAS评分比较 治疗前两组患者VAS评分差异无统计学意义(P>0.05),在治疗后第1周和第2周两组患者评分均在下降但均以治疗组评分下降更为明显,差异具有统计学意义(P<0.05,表3),表明在治疗过程中两组患者疼痛均有所改善但治疗组改善显著优于对照组。

表3 两组患者治疗前后VAS评分比较(±s) 单位:分

表3 两组患者治疗前后VAS评分比较(±s) 单位:分

注:t1值、P1值为治疗1周后与治疗前比较,t2值、P2值为治疗两周后与治疗前比较。

组别对照组治疗组t值P值例数57 57治疗前 治疗第1周 治疗第2周 t1值 P1值 t2值 P2值7.27±0.77 3.04±0.58 1.40±0.17 41.37 0.000 76.64 0.000 7.25±0.60 2.71±0.56 1.01±0.11 32.94 0.000 55.86 0.000 0.134 3.086 14.33 0.893 0.003 0.000

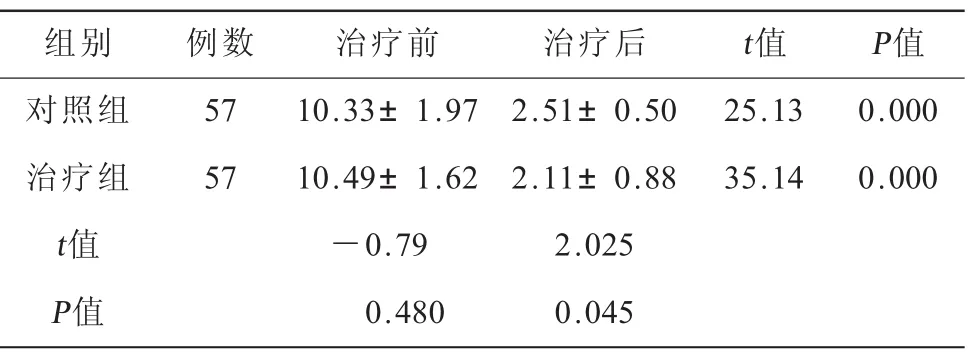

2.3 两组患者治疗前后Melle评分比较 治疗前两组患者Melle评分差异无统计学意义(P>0.05),治疗完成后两组患者评分均较治疗前下降,表明两组治疗方案均能在一定程度上改善肩关节活动度但以治疗组改善更为明显,组间比较差异具有统计学意义(P<0.05,表4),表明治疗组在患肩关节活动度方面改善优于对照组。

表4 两组患者治疗前后Melle评分比较(±s) 单位:分

表4 两组患者治疗前后Melle评分比较(±s) 单位:分

组别 例数 治疗前 治疗后 t值 P值对照组 57 10.33±1.97 2.51±0.50 25.13 0.000治疗组 57 10.49±1.62 2.11±0.88 35.14 0.000 t值 -0.79 2.025 P值 0.480 0.045

3 讨论

祖国医学针对风寒湿型肩凝症则更强调祛风散寒、舒筋活络、活血化瘀止痛,兼以补益肝肾[8]。筋滞骨错理论是赵明宇主任医师在长期临床实践上并结合现代医学中解剖学、生物力学、运动医学、康复医学等诊疗理念所形成的独具特色的筋伤理论体系,以筋骨并重以筋为先、以衡为用为治则,并以理筋、正骨为治疗形式。筋滞骨错理论认为肩凝症的发生是在肝肾亏虚的基础上而出现的肩周及相关部位筋与骨的病变即筋滞与骨错,“骨正筋柔”的平衡状态被打破[9-10],具体而言筋滞则表现为肩周出现条索样改变、肩周局部软组织僵硬等,而骨错则表现为肩关节对位关系不良等;从筋滞骨错理论的整体观与平衡观出发,肩关节局部病变所造成的疼痛及活动度受限等致使与肩关节密切相连接的颈椎、胸椎这一整体的筋与骨异常;筋滞骨错理论指导下的手法主要包括理筋和治骨两部分,这时的理筋和治骨不单单包含了肩周局部的治疗,更包含了颈、肩、胸同治。理筋手法能够改善气血运行而通则不痛,而正骨手法其通过对“骨错”的处理从而恢复肩关节、颈椎、胸椎正常的生理结构及其功能。筋滞骨错理论的指导下通过施以理筋手法松解了颈、肩等多部位的肌肉软组织以达到“筋柔”的状态并为治骨做准备,而在理筋的过程中又注重患肢的主被动外展外旋等手法操作说明其更注重于动态的平衡以更适应患肩日常活动的状态;治骨的过程中不单纯处理肩关节,对因肩关节失平衡所造成的颈、胸、肩这一整体的骨错亦进行了处理,体现了筋滞骨错理论整体观的思想;通过筋滞骨错理论中的理筋手法解除了肩部软组织的粘连,从而恢复了肩关节的活动度,治骨手法又调整了“骨错”这一病理状态进而恢复了关节的正常生理结构并改善其较难改善的肩关节内旋功能障碍,体现了其结构与功能统筹的思想;在处理骨错后又重新施以理筋手法看似多余实则其能够更好地维持已经“复正”的骨并且能够更好地达到骨正筋柔的平衡状态,筋滞骨错理论指导下的手法对肩关节、颈椎、胸椎调整后嘱患者休息为主辅以适量功能锻炼以给予患部相对稳定的环境以适应其新的平衡状态。

中医手法如配合具有协同作用的药物治疗肩凝症则其治疗效果更佳[11],故在筋滞骨错理论指导下手法治疗的基础上又联合了平乐筋骨痛消膏外敷,方中炒桃仁苦甘平破血逐瘀,丹参“能破宿血,补新血”,活血祛瘀止痛力强,合用辛温之桂枝则温通经脉,三药合用则破瘀止痛力强;秦艽为风药之润剂,能够辛散祛风又善于活血荣筋而舒筋络,威灵仙祛风湿通络止痛之力佳,乌药辛温则温阳散寒,行气止痛,三药合用则祛风散寒,舒筋活络;白芍、地黄、牛膝、续断合用则补益肝肾之力较强又能补血养阴,诸药合用则具有祛风散寒、活血化瘀、舒筋活血、补益肝肾之功,而达到改善疼痛和改善关节活动度的治疗目的,众药调匀后以棉布作为载体外敷患肩亦不会导致过敏等情况。桃仁的现代药理学研究表明其能够增加局部血流量并降低血管阻力从而改善肩部微循环[12],而桃仁含有的蛋白质F、蛋白质G、蛋白质B又具有抗炎作用[13];威灵仙的药理学研究表明其抗炎作用较强,并且能够明显提高小鼠的痛域,因此在肩凝症的治疗中能够起到抗炎止痛的作用[14];林清等人[15]又通过实验进一步证实了秦艽提取物的镇痛作用。牛膝、地黄等补肾类药物具有明显的延缓关节退变作用[16]。结合现代医学对肩凝症的认识,进一步为平乐筋骨痛消膏的有效性提供了循证医学证据。

在两组患者治疗后其VAS评分在不同的时间节点均差异具有统计学意义,表明治疗组改善疼痛方面优于对照组,这有利于患者治疗信心的建立;而在关节功能活动改善方面,两组Melle评分均下降,但以治疗组下降较为明显,故治疗组在改善关节功能活动方面优于对照组,充分说明了筋滞骨错理论手法联合平乐筋骨痛消膏的治疗效果较佳。在治疗的安全性方面,治疗组无外敷药物过敏的意外事件发生,其安全性优于西药的口服治疗。

综上所述,平乐筋骨痛消膏联合筋滞骨错理论指导下的手法在理筋止痛、缓解关节粘连等方面具有较好的协同作用,两者联合使用在减轻患肩疼痛及改善肩关节活动度方面具有较好的临床疗效,更有利于患者肩功能的恢复和临床症状的改善。