缓慢下蹲式康复训练治疗帕金森病患者下肢运动功能障碍的疗效观察

任丽

帕金森病(parkinson′s disease,PD)是中老年人群中常见的神经变性疾病,常累及中枢神经系统,临床症状多样,典型表现为静止性震颤、运动迟缓、肌强直、姿势障碍[1]。调查显示[2],PD发病率有逐年上升的趋势,且向年轻化发展,已成值得重视的公共卫生问题。目前,药物和外科手术治疗仅能改善PD患者的部分症状,但不能阻止病情进行性发展,也不能治愈患者[3]。康复治疗是PD治疗的重要组成部分,能辅助缓解临床症状,改善功能障碍,减少继发损害,延缓病情进展,提高患者生活质量[4]。PD患者存在下肢运动功能障碍及肌强直,行走时因肌力和平衡能力下降,肌张力增高,关节面受力不均而呈现特殊的前倾前屈姿势,影响行走能力[5]。传统的康复训练多依赖于康复设备,疗程较长,费用高,且对协调肢体动作及维持关节稳定效果不佳。本研究采用缓慢下蹲式康复训练治疗PD患者下肢运动功能障碍,效果良好,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2014年12月至2017年12月我门诊部就诊的PD患者40例为研究对象。纳入标准:符合中国帕金森病的临床诊断标准[6];以肌强直为主要表现;患者及其家属签署知情同意书。排除标准:继发性PD,如外伤、中毒和血管病所致的帕金森综合征;合并严重认知障碍、严重运动功能障碍,不能配合康复训练的患者。所有患者按随机数表法分为观察组及对照组,各20例。观察组:男12例,女8例;年龄48~78岁,平均(68.5±12.2)岁;Hoehn-Yahr分级:2级6例,3级8例,4级6例。对照组:男11例,女9例;年龄49~77岁,平均(69.2±11.8)岁;Hoehn-Yahr分级:2级7例,3级7例,4级6例。两组性别、年龄、病情严重程度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法 两组均予以常规药物治疗及基础康复训练,治疗组在此基础上加用缓慢下蹲式康复训练。建立训练档案,由责任护士记录患者基本信息(姓名、性别、年龄、联系方式等)、训练时间、强度,耐受情况,双下肢运动功能变化情况等。

1.2.1 基础康复训练 在治疗师的指导下,进行基础康复训练:包括被动牵伸训练、耐力训练、肌肉力量训练、平衡功能训练和步态训练等。依据患者耐受程度,每天训练时间共50 min左右、5 d/周,共12周。

1.2.2 缓慢下蹲式康复训练 患者背靠墙直立,双脚分开与双肩同宽,指导患者双手平举紧握助步器,全身重心放于上肢,深吸气后缓慢屈髋屈膝下蹲,整个过程躯干部紧贴墙面,膝关节屈曲30°~60°,下蹲后维持10 s后缓慢站起伸直膝关节,两手收回,并放松全身肌群,依据患者的耐受程度,逐步增加下蹲时膝关节弯曲度,重复10遍,3次/d。

1.3 疗效评价 下肢运动功能评测Fugl-meyer(FMA)评分,总分34分,分数越高,提示下肢运动功能越好[7];起立-行走计时测验(TUGT)、6 min步行试验(6MWT)、10 m步行试验(10MWT)评价平衡功能和行走能力,测试时可使用辅具[8];临床痉挛指数(CSI)量表[9]:从腱反射、肌张力、肌阵挛三方面评价肌张力异常,总分16分,指数越高提示腱反射越活跃、肌张力越高、阵挛持续时间越长。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0软件进行统计学分析,计量资料用(±s)表示,采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后运动功能、平衡功能和行走能力比较 观察组FMA评分、TUGT、6MWT、10MWT优于对照组(P<0.05,表1)。

表1 两组患者治疗前后运动功能、平衡功能和行走能力比较(±s)

表1 两组患者治疗前后运动功能、平衡功能和行走能力比较(±s)

组别 例数 FMA评分/分 TUGT/s 6 MWT/m 10 MWT/(m·s-1)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 20 17.94±6.08 25.58±5.80 12.54±2.68 10.04±2.15 179.36±71.81 227.15±80.74 0.54±0.18 0.71±0.20对照组 20 17.58±5.84 21.78±4.92 13.14±1.88 12.84±1.76 182.08±68.63 289.91±75.01 0.55±0.16 0.98±0.21 t值 0.235 4.035 1.092 3.571 1.106 5.453 0.259 4.716 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

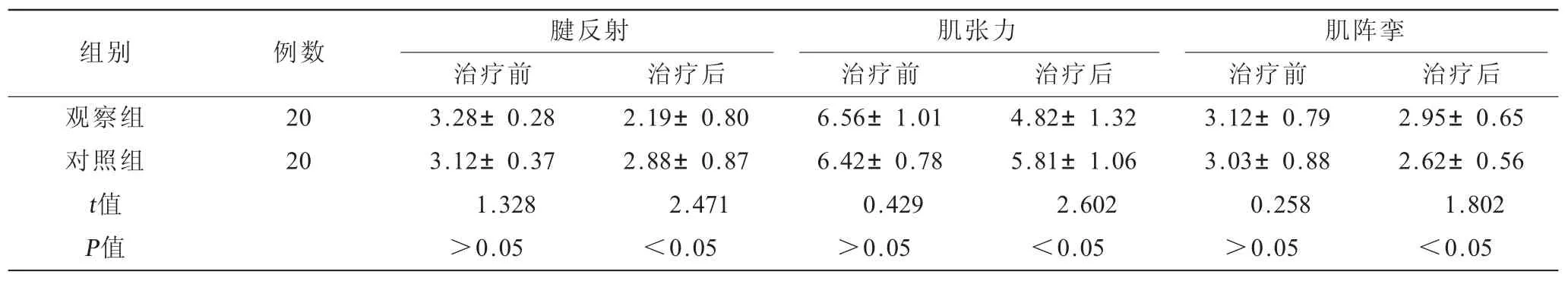

2.2 两组患者治疗前后CSI量表评分比较 观察组治疗后CSI评分中腱反射及肌张力得分低于对照组(P<0.05,表2)。

表2 两组患者治疗前后CSI量表评分比较(±s) 单位:分

表2 两组患者治疗前后CSI量表评分比较(±s) 单位:分

组别 例数 腱反射 肌张力 肌阵挛治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 20 3.28±0.28 2.19±0.80 6.56±1.01 4.82±1.32 3.12±0.79 2.95±0.65对照组 20 3.12±0.37 2.88±0.87 6.42±0.78 5.81±1.06 3.03±0.88 2.62±0.56 t值 1.328 2.471 0.429 2.602 0.258 1.802 P值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

3 讨论

PD患者的功能障碍包括运动功能障碍、认知障碍和情绪障碍等。其中运动功能障碍表现为僵硬、震颤、姿势不稳、步态异常等。PD患者可表现为启动迈步困难、拖行步态、慌张步态等,步行时躯干和头部不自主前倾,下肢踝关节、膝关节、髋关节屈伸受限,腓肠肌张力增加,导致步幅下降,容易跌倒,随病情进展,患者出现全身僵硬呈现冻结步态,严重者丧失行走能力导致卧床,影响患者生活质量及预后[10]。目前,越来越多的证据表明康复治疗能在疾病发展的情况下最大程度的改善PD患者的功能障碍及减少继发性损害[11]。因此,康复治疗在PD患者的治疗方案中占有重要地位。在临床上,康复治疗的训练方法较多,包括:被动牵伸训练、耐力训练、肌肉力量训练、平衡功能训练和步态训练等,但大多依赖于专业的康复科医师、物理治疗师等专业人员指导,且需要专门的设备,费用较高,训练时间较长,加之许多PD患者害怕出门被撞、跌倒等意外发生,最终导致许多PD患者不能长期坚持训练。

缓慢下蹲式康复训练方法,动作简单、易掌握,能提高下肢肌肉力量,降低下肢关节的僵硬,促进肌肉与关节的协调性,增强行走的控制能力,对下肢肌肉、骨骼、关节、韧带、平衡感进行综合训练。PD患者在进行缓慢下蹲式康复训练时,可根据自己的情况,自主掌握下蹲持续时间和幅度,相对比较安全,也不会因疼痛感而抗拒甚至终止训练;患者可在能接受范围内逐渐增加训练强度,逐渐增加下肢肌肉力量,降低肌张力,恢复关节的正常功能,提高平衡能力。缓慢下蹲式康复训练几乎没有成本,患者可在家中不受时间、地点的限制,自主进行,更易被患者接受且长期坚持。本研究结果表明,观察组FMA评分、TUGT、6MWT、10MWT优于对照组(P<0.05);观察组治疗后CSI评分中腱反射及肌张力得分低于对照组(P<0.05)。缓慢下蹲式康复训练可有效提高PD患者下肢运动功能、降低肌张力、改善关节症状,适合家庭长期治疗。