中国经济增速下滑主因是需求还是供给?

王 勇

(北京大学新结构经济学研究院,北京100871)

关于中国经济增长减速成因与对策的学术圆桌讨论,起源于一个名为“结构、宏观、增长与制度”的微信群,我是该微信群的群主。田国强老师和林毅夫老师之间关于有为政府与有限政府的争论最初也是出自此微信群。

我的主要研究领域是经济增长,偏理论一些,现在也逐渐开始做一些实证研究,王能老师说得非常好,我们应该用尽可能简单的模型去理解增长,虽然理论分析没有办法给定量的结果,但是能告诉我们机制作用的方向。那就让我们从一个简单的模型开始。

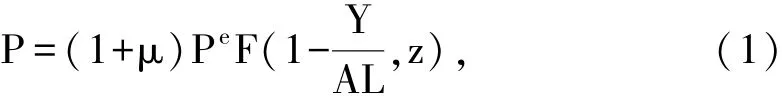

图1是一个中级宏观经济学教材中的图,比如Blanchard的中级宏观经济学教科书中就有。图中每条曲线后面都有个数学公式。如果学过中级宏观经济学大家都知道,这里的总需求曲线AD是由IS方程与LM方程联合决定推导出来的,而总供给曲线AS的方程式图上也标出来了。

图1 总需求下降

其中P表示总的价格水平,μ代表价格加成,Pe代表价格预期,函数F(u,z)的第一项 u是失业率,第二项z是其他有助于提高工人的工资议价能力的外生制度或者政策变量,譬如失业救济金。函数F(u,z)是 u的减函数,是 z的增函数。上面公式(1)中Y代表GDP,L代表总的劳动年龄人口,A代表劳动生产率。假设总的生产函数为Y=A·N,其中N是就业人口,所以失业率u=这里公式(1)中其实还包含了工资W的讨价还价的决定过程:

假设整个经济体开始处在图1的均衡点E上,这里对应的是自然产出(natural output),用Yn表示。如果田国强老师的观点是对的,也就是如果中国内部体制问题是导致经济增速下滑的主要原因,那么这种经济体内部制度或者政策的瓶颈的遏制作用就可以模型化为供给侧的原因,更具体地可以体现为μ的增加,或者z的增加,或者A的下降,这就会导致自然产出水平的下降,从原来的Yn下降到Y′n。因为我们考虑的是动态的变化,所以可以把这张图理解为是去趋势(detrended)以后的相对变动。

如果是这样,我们应该观察到总供给曲线会向上移动,总价格水平会不断提高即发生通货膨胀,与此同时,产出水平不断下降,这个过程一直持续到经济体达到新的均衡点E′。也就是说,根据标准的宏观模型,如果是像田老师主张的那样主要是供给侧受到抑制的原因,那就类似于20世纪七八十年代发生在欧美的“滞胀”现象,我们应该观察到产出相对下降的同时发生通胀。但是现实真的是这样的吗?这是田老师的观点逻辑推论,接下来我们看看林毅夫老师的观点。

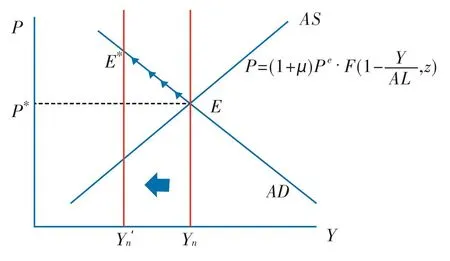

林老师讲的是需求侧的故事(请见图2)。假设经济体初始状态是处在均衡点E上。林老师的观点是因为有2008年全球金融危机巨大的负的需求冲击(demand shock),所以需求曲线AD往左边移动。随着需求曲线AD左移到AD′,产出短期内将会下降,同时价格水平也会降低,直到经济体达到新的均衡点E′。现实中,我们是不是看到产出相对下降,而且价格是往下走的?如果是总供给受到抑制的原因,那么我们应该看到产出和价格的变化是反向的;如果是总需求受到抑制的原因,那么产出与价格的变化就应该是同向的。①按照理论,如果是因为总需求外生下降,那么中期内产出会有所回升,但是物价水平依旧会持续回落。我们也可以写出对应的更加严格的动态的新凯恩斯模型来刻画这个动态过程。这两个不同机制产生的区别是很明显的,究竟哪一个更符合现实,我们需要看数据。

图2 总需求下降

我们看下页图3。这是两个价格指数的时间序列图,蓝线是PPI,即上游的工业品生产价格指数,红线是CPI,是下游消费品的价格指数。2007年美国次贷危机逐渐演变为2008年全球金融危机,我们看到价格指数急剧往下走,变成负增长,根据之前两张图的分析,这是需求相对下降导致还是供给相对下降导致?应该是需求下降导致更加符合现实中的数据。

当然,这个过程中,中国政府也使用了一系列的刺激政策,包括后来的四万亿投资。所以我们观察到现实的价格指数的变化已经是对一系列政府政策的响应结果。我们知道,这段时间的政府宏观政策干预主要是提振总需求。可是我们看到的数据结果是,即便通过扩张性的财政政策与货币政策提高总需求,但是这两个价格指数很多时候还是在下降,是负增长。也就是说,林毅夫老师所阐述的外部出口的总需求下降幅度非常大,以至于进行反周期政策干预以后的总需求依然是相对下降的,所以才会产生通缩。如果是像田国强老师主张的那样,是由于中国内部体制原因造成的增速下降,也就是供给曲线左移,即使进一步进行刺激总需求的政策干预,价格应该不断变高,发生通胀才对。根据这个分析,自2008年以来中国的经济增长速度放缓的主要原因究竟是外部周期性负向需求冲击导致,还是由于内部体制性原因推高供给成本导致?实际数据应该更加支持林毅夫老师的观点。如果我们相信这样一个写入教科书的模型,那么大家应该都能得出这个结论。

但是,如果我们更进一步思考,这个问题的答案恐怕并不是那么简单。因为在这个教科书模型中,考虑的基本上还是最简单的一个单部门宏观模型。要更好地分析中国的宏观经济,特别是要做政策建议,我们就需要将中国经济中很多重要的结构性特点引入这个模型。我本人对中国经济发展过程中的一些结构性问题也做了一些粗浅的学术研究,比如国企改革的垂直结构问题、吸引外资的央地两级政府政策结构问题等等。我们分析增速下滑的成因机制的目的是为了更好地提出政策建议,让政策当局采取正确的方式加以应对。

图3 中国的价格指数变动

从新结构经济学的角度,我们在分析中国的宏观发展与制度改革问题的时候,尤其是试图给出政策建议的时候,必须要考虑正在同时发生的四个结构性过程。第一,改革开放以后,随着人均收入增加,经济结构从农业转型到服务业,是结构性转型过程。第二,中国是从1978年的计划经济向市场经济的转轨过程,原来是计划单轨,然后向计划与市场双轨过渡,现在向市场单轨的方向继续转轨,中国还在转轨的路上。第三,经济开放的过程。2001年中国加入世界贸易组织,现已成为世界最大贸易出口国。除了积极参与贸易全球化之外,中国也在逐步向金融全球化的方向努力,逐渐开放资本账户、推动人民币自由兑换,等等。第四,中国正在从原来的政治、外交、军事的区域性大国、弱国逐渐向世界强国的崛起的过程。这会对现有的国际政治秩序与规则形成挑战。所以很多政策与行为不能仅仅从经济学的角度去分析与理解。比如,有些技术,并不是说中国想出钱就一定能从国外买到,有很多地缘政治方面的考虑。这四个结构性过程中的每一个如果单独拎出来说,中国都不是唯一一个经历这个过程的经济体,并没有特殊性。但是,中国是迄今为止人类历史上唯一一个同时经历这四个结构型过程的大国,这就构成了中国经济与社会发展中很多问题的特殊性。

特别地,当我们在考虑政府作用的时候,我们尤其应该同时结合这四个结构性的过程加以讨论。如果我们只是关注从计划经济向市场经济的转轨过程这一个方面,我们就只会主张去管制(deregulation),消除政府的“乱作为”。可是大家知道,快速经济增长带来的快速经济结构的转型、产业的升级,这个过程中有很多结构性问题需要政府发挥积极的作用,比如帮助克服产业升级中的协调失灵问题,非产业中基础设施建设问题,为适应不同发展阶段的经济结构转型与产业升级对于教育培训、医疗卫生等方面的人力资本结构的优化问题,等等。此外,在经济开放过程中,如何考虑现有国际规则,如何考虑大国效应?我们不再是改革开放前的政治军事弱国,很多时候必须考虑地缘政治因素以及中国的政策带给国际市场的一般均衡效应。

田国强与林毅夫两位老师在辩论中都讲到有限政府和有为政府,田老师也提到了他与我之间关于有为政府的辩论[1][2]。这里我不想再过多重复相关概念的辨析细节。我准备赠送田老师一本我写的书,北京大学出版社出版的《新结构经济学思与辩》,请田老师指正。在这本书里,我比较系统地总结与阐述了关于新结构经济学的若干个常见的概念误解,并加以澄清,当然也包括对新结构经济学中“有为政府”这个概念的辨析与说明[3]。

简单来说,我认为新结构经济学中的有为政府这个概念有两点与教科书中的有限政府有重要区别。第一,我们强调的有为政府是一个改革型的政府,因为给定中国还在经历从计划向市场的转轨过程,需要将存在的“乱作为”与“不作为”加以纠正,这本身也是政府有为的重要内涵。林老师在《中国的奇迹》中已经讲了很多这样的改革,讨论如何让经济体回归比较优势、回归市场的问题。第二,新结构经济学讲的有为政府与教科书中有限政府的最大区别在于我们强调政府的作用要随着经济体的结构转型(structural transformation)过程不断发生调整,所以有为政府是一个动态的概念。我们强调在经济发展的不同阶段,由于经济结构内生地不同,所以政府发挥作用的方式也相应的不同。比如说现在很多论文在讲资源的错配(resource misallocation)。如果从静态角度来分析,我们看到不同微观生产单位之间的某种相同的要素(譬如资本)的边际生产率不相等,那就说明资源配置一定是低效的(inefficient)。但是,如果从动态的角度来分析,譬如考虑渐进式改革,我们允许甚至主张一些低效率的企业暂时存在,以防止产生大规模失业与社会不稳定,从静态来看的确资源错配变严重了。但是从动态考虑,这是否一定比最快速度关闭所有低效企业实现静态资源配置效率最高的改革方式更加糟糕?不见得,事实上我们知道,已经有大量的理论与实证研究表明,如果我们在改革过程中给予一些低效率企业一定暂时的保护,虽然损失了静态意义上的一定的资源配置效率,但是具有更高的动态收益(dynamic gain)。此外,现有的资源错配论文绝大多数都是将这些扭曲作为外生给定的,然后通过反事实分析对这种错配的效率损失做出定量评估。可是,对于新结构经济学来说,我们更加关心如何理解产生这些扭曲的微观基础。如果不把这些扭曲产生的原因想清楚、纠正掉,而是企图直接尽快去除扭曲本身,很可能会导致更加严重的资源错配和效率损失。这是一个重要问题。

最后,我想结合正在做的两个学术研究来具体讲讲我们怎么看结构的。比如,褚世浩老师、伍晓鹰老师等都讲到了结构,讲到了服务业的分类(decomposition)等。我和林毅夫老师在做一篇文章,叫《产业升级、结构转型与中等收入陷阱》。其中,我们把服务业分成三类:上游的生产性服务业、下游的消费性服务业、社会性服务业。上游的生产性服务业,包括通信、交通、金融等,大都存在于国有企业中。下游的产业,包括宾馆、餐饮、娱乐等消费性服务业以及很多消费品制造业都是相对自由开放的。而社会性服务业,像医疗、教育等生产与维持人力资本的部门在中国依旧是政府主导的,而且效率较低。我们写了一个结构性的模型,在均衡的时候存在协调失败(coordination failing)。有时经济体可能会存在过早的结构性转型,即生产资源过早地从制造业进入服务业,有时又可能过晚地进入服务业,这些都需要政府发挥有为的协调作用,同时也需要对低效率的生产性服务业与社会性服务业进行改革,提高效率。

当考虑一个经济体的经济发展问题时,强调分析这个经济体所处的外部环境也非常重要。我现在和魏尚进老师在做一个关于中等收入陷阱的研究。大部分现有文献都是说这个国家本身有错误,所以经济增长不好。因为有其他国家经济增长得好,就是因为它做好了。但我和魏老师的学术论文里面强调的是一个“三明治机制”,即作为中等收入国家,在国际贸易体系中,有劳动力成本更加低廉的更穷的国家从后面追赶你(chasing after you),同时前面也有更富有的不断从事创新的国家对你施压(pressing in front of you),中等收入国家于是被夹在了中间。作为中等收入国家的政府,应该采取的最优政策必须结合外部环境的变化做出动态调整,需要同时考虑来自国外不同方向的追逐效应与压制效应。墨西哥陷入了中等收入陷阱,难道在分析其增速低迷的问题时不应该考虑中国因素吗?当我们考虑中国是不是能够避免中等收入陷阱的时候,难道我们不应该考虑在后面不断追赶我们,将技术与产业不断吸收转移过去的越南等国吗?朱晓冬教授认为国际贸易对于提高中国TFP的定量贡献不大,但是他并不是说开放不重要。开放过程中的知识流动(idea flow)与国际学习过程也可能很重要。我想强调的是,我们说外部因素可能很重要,当然不是否定国内因素的重要性,只是现有文献对前者的重视远远不够。我们从事新结构经济学的同仁,在很多问题的研究中,需要把国内、国际的各种各样的重要结构都引进来。我们叫新结构经济学,肯定是要研究结构的。