彰武沙地樟子松不同种源生长表现

肖巍,尤国春,杨树军,刘敏,刘淑玲,曹怡立,安宇宁

(辽宁省固沙造林研究所,辽宁 阜新 123000)

樟子松(Pinussylvestrisvar.mongolica)天然分布于46°36′—53°29′ N,118°21′—128°30′ E的大兴安岭和呼伦贝尔沙地,具有耐旱、耐寒、耐瘠薄、生长快等优良特性,现已成为我国“三北”地区主要针叶造林树种。辽宁省固沙造林研究所于1955年引种樟子松造林成功,截止1993年已带动全国推广樟子松固沙造林达40万hm2,国家林业局于“十二五”期间再次规划樟子松造林66.7万hm2,总面积已达100多万hm2,同时带动了樟子松种苗产业快速发展。由于育苗造林使用的种苗来源较多,苗木质量和林分初期生长表现良莠不齐,人工林生长表现差异较大。为使樟子松稳定发挥防护效能,辽宁省固沙造林研究所于20世纪80年代开始种源试验,并进行了长期观测。

1 材料与方法

1.1 材料来源

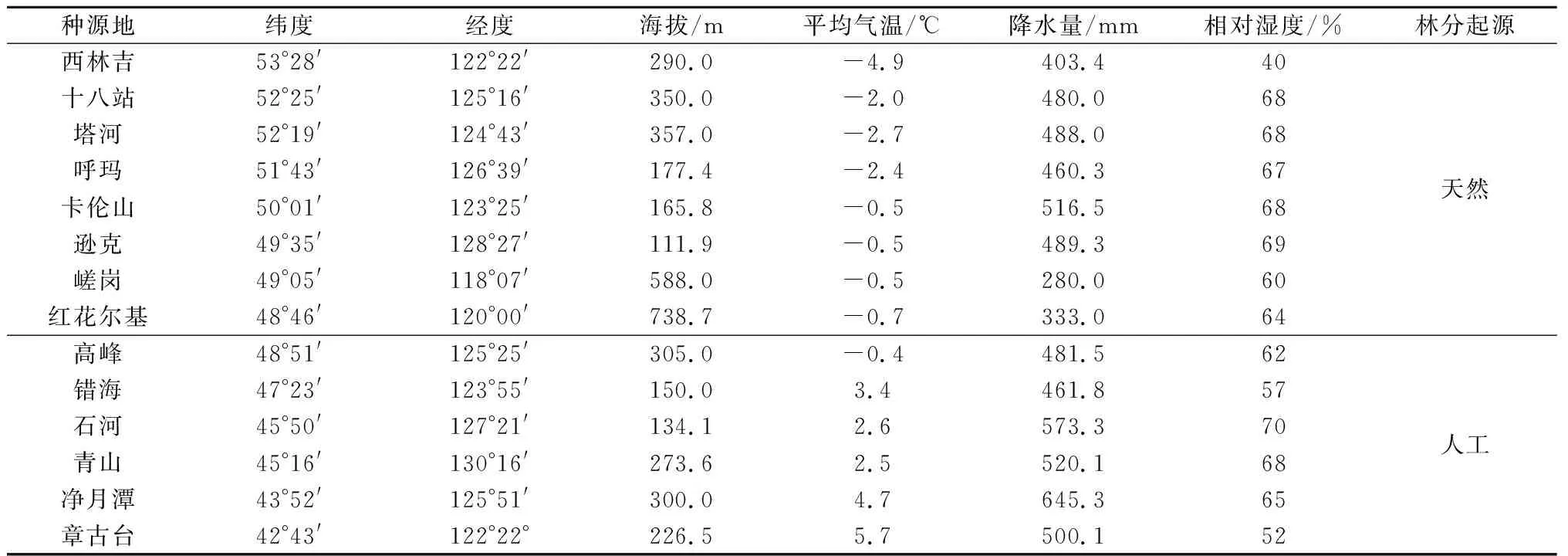

1989年秋于黑龙江、内蒙古、辽宁等地查阅了14个樟子松种源地的地理气候因子,详见表1。

表1 樟子松各种源地地理气候因子

1.2 研究方法

1990年春,在辽宁省固沙造林研究所种子园苗圃内进行播种育苗。1992年4月,在辽宁省章古台镇进行造林试验。试验采用完全随机区组设计,4次重复,每小区25株,5行排列,株行距3.0 m×1.5 m,四周设两行保护行。2004年10月对14年生樟子松树高、胸径进行调查,2013年10月对23年生樟子松树高、胸径进行调查。

1.3 数据处理及统计方法

采用SPSS16.0统计分析软件进行数据的方差分析、多重比较。

2 结果与分析

2.1 不同种源生长性状差异显著性分析

对各种源的树高、胸径进行方差分析表明:14年生的树高与胸径和23年生的树高,其种源间差异均达到极显著水平,23年生的胸径种源之间差异不显著。14年生的树高的遗传力最高,达到了78.28%,其胸径的仅为55.26%。相较于14年树高,23年树高遗传力降至58.28%,降幅达29.4%;材积由69.19%降至64.29%,降幅7%,均呈下降趋势。说明高生长受较强的遗传力控制,胸径受遗传力控制偏弱。详见表2。

表2 樟子松树高、胸径、材积方差分析与遗传参数估算

注:**表示在0.01水平显著,*表示在0.05水平显著。材积由辽西樟子松二元立木材积表求得

2.2 不同种源树高和胸径的多重比较

对不同种源的树高、胸径分别进行多重比较(见表3)。以章古台种源为对照,14年生各种源树高和胸径的比较结果显示:高峰种源表现最好,红花尔基、石河、西林吉次之,这4个种源高于对照但差异不显著;低于对照的种源共9个,其中卡伦山、十八站、塔河、逊克、呼玛等5个种源的树高显著低于对照,塔河、逊克、呼玛等3个种源的胸径显著低于对照。23年生各种源树高表现最好的是红花尔基和净月潭种源,这2个种源均高于对照但差异不显著,低于对照的种源共11个,且与对照差异均不显著。综合14年生、23年生各种源的树高和胸径生长性状表现,14年生高于对照的种源,到23年生时只有红花尔基种源的树高仍高于对照,表现相对稳定。

表3 各种源树高、胸径多重比较

注:有相同字母的组合差异不显著;无相同字母的组合差异显著;字母重合的差异不显著

2.3 不同种源材积的比较

对不同种源的材积进行比较(见图1)。14年生各种源单株材积比较,前三位依次为高峰、红花尔基、西林吉;23年生各种源单株材积比较,前三位分别为红花尔基、石河、章古台;9年平均单株材积生长量比较,红花尔基表现最好,其次为逊克,高峰种源表现最差。

图1 各种源14 a、23 a平均单株材积比较

3 结论与讨论

3.1 樟子松各种源的树高、材积方差分析结果显示差异极显著,23年时胸径差异不显著,说明种源之间树高生长差异大于胸径生长差异。这与徐树堂等于2006年的研究结论[2]、宋晓东等的研究结论[3]和王殿金等的研究结论[4]均一致。多重比较结果显示,以章古台种源为对照,23年时只有红花尔基和净月潭种源树高大于对照,但差异不显著,其他种源树高低于对照但差异均不显著。

3.2 遗传力大小反映了性状受遗传控制的相对程度,樟子松树高、材积生长性状的遗传力呈现逐年下降趋势。树高遗传力23年时仅为58%,相对14年下降幅度达29.4%,说明立地条件等环境因子对生长的影响逐年增强,不同种源之间树高、胸径的差异逐年变小。23年时樟子松人工林已经进入中龄林阶段,之前从未进行过正常间伐、修枝等抚育,只进行过少量的卫生伐,导致林分密度较大,对树木生长产生了一定的影响。遗传力的下降与树木生长、立地条件等环境因子关系紧密,可作为适时开展人工修枝、间伐等抚育措施的参考指标之一。

3.3 在彰武沙地,从高生长角度对比研究不同种源优劣的结论不完全一致:1999年赵晓明等认为呼玛、青山和西林吉种源最理想[1],前两者为人工林种源,后者为天然林种源,育苗阶段反映出人工林种源优于天然林种源;2006年徐树堂等得出15年时净月潭、章古台种源最好,青山、高峰次之[2],宋晓东等认为净月潭、青山最好,高峰、章古台次之[3],王殿金等认为章古台、青山和高峰种源为最优[4],以上结论说明幼林阶段表现好的种源均来自于人工林种源;本文研究14年时的樟子松树高生长,净月潭表现最优,天然林种源普遍不如人工林种源;23年时,以上提及的几个种源树高差异已经不再显著,但红花尔基种源相对最好,天然林种源表现普遍好于人工林种源。结合23年时9年材积生长量分析结果,反映出以红花尔基和逊克为代表的天然林种源优于以高峰为代表的人工林种源。可见,不同种源在同一引种造林地的高生长表现在15年以前的幼龄阶段差异显著,23年时进入中龄阶段后受立地条件等环境因子影响较大,遗传力下降,差异不显著且逐渐缩小趋同;人工林种源在15年之前生长表现普遍优于天然林种源,到23年时天然林种源生长表现普遍优于人工林种源,反映出天然林种源的遗传力随时间延长逐渐超过人工林种源。如果依据23年材积生长表现来评判种源优劣,应首选红花尔基等天然林种源。

综上,仅根据15年以内的生长指标来评判种源优劣并不科学,决定种苗生产更不可靠;种源相关试验研究工作应不少于23年才更有意义,应多结合抗逆性等综合指标评判种源优劣才更有生产应用价值。