关于重建和真实性

李 伟

(西安建筑科技大学艺术学院 陕西西安 710055)

内容提要:在世界文化遗产保护视野中,“重建”是近年来国际上的热点理论话题之一。重建从一度理论上的近乎于完全禁止,到在管理实践中有严格保留情况下的接受,再到理论上的多方面探讨,以及各国长期以来实际广泛存在的重建活动,一直是一个有争议的问题。真实性是这些争议中的理论关键。我国在遗产保护工作中的重建问题,需要参考相关国际文献、结合国情,根据情况的不同来认识。一般来说,应遵守《中国文物古迹保护准则》规定,即从真实性原则出发,不应对无存古迹加以重建。但根据具体情况不同,在学术上也可以有一定的灵活性。

重建(reconstruction)是为了唤起、解释、修复或者复制先前历史(建筑)形式进行的活动[1],“重建”在遗产保护领域一直是个有争议的问题[2]。“真实性”是遗产“具备探讨价值问题的资格性质的指标”[3],重建要明智地处理“真实性”问题[4]。本文拟简要介绍最近遗产保护领域的重建争论及其历史理论背景,并结合国情谈一些思考,不包括非遗产保护行为。

一、国际最新热点

(一)国际“重建”大讨论及其理论背景

叙利亚战争对文化遗产的破坏是引发国际“重建”大讨论的原因。联合国教科文组织(United Nations Educational,Scientific and Cultural Organi⁃zation,UNESCO)2014年就开始收集叙利亚的有关情况。2015年6月召开了关于阿勒颇(Aleppo)古城的重创后重建(Post-Trauma Reconstruction)的会议。2013—2014年国际古迹遗址理事会(In⁃ternational Council on Monuments and Sites,ICO⁃MOS)展示和解说科学委员会在其成员中进行了一次关于重建的调查。仅在2016年,ICOMOS就有包括巴黎总部“重创后重建”会议在内的四场关于重建的会议举行,这还不包括2016年6月ICO⁃MOS欧洲委员会在雅典举行的“重建:欧洲视角”年会。未来两到三年,ICOMOS还将通过互联网在全球范围进行关于重建问题的大讨论。

关于“重建”的大讨论是ICOMOS新主席河野俊行上任前主持的专题。这场讨论的实质不只是战后、灾后重建,而是涉及到ICOMOS前任主席古斯塔夫·阿罗兹(Gustavo Araoz)2011年所提出的“保护新范式”,即保护从一百多年来的“物质中心”(material-based)到“非物质中心”的革命性理论观念转变[5],国际文物保护与修复研究中心(In⁃ternational Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property,ICCROM)前任总干事普莱斯(N.S.Price)认为是多年理论(倾向于禁止)与实践(大量存在)背离的问题[6]。讨论结果极有可能是一个新宪章,但各国专家及ICO⁃MOS网络内部也不乏坚守传统的反对声音。在最近的讨论中,有人提出应该设立专门的“当代文化遗产”(Contemporary Cultural World Heritage)的新类型,以解决冲突地区损毁遗产重建后的世界遗产地位问题[7]。

(二)《关于世界文化遗产重创后恢复与重建的指南》

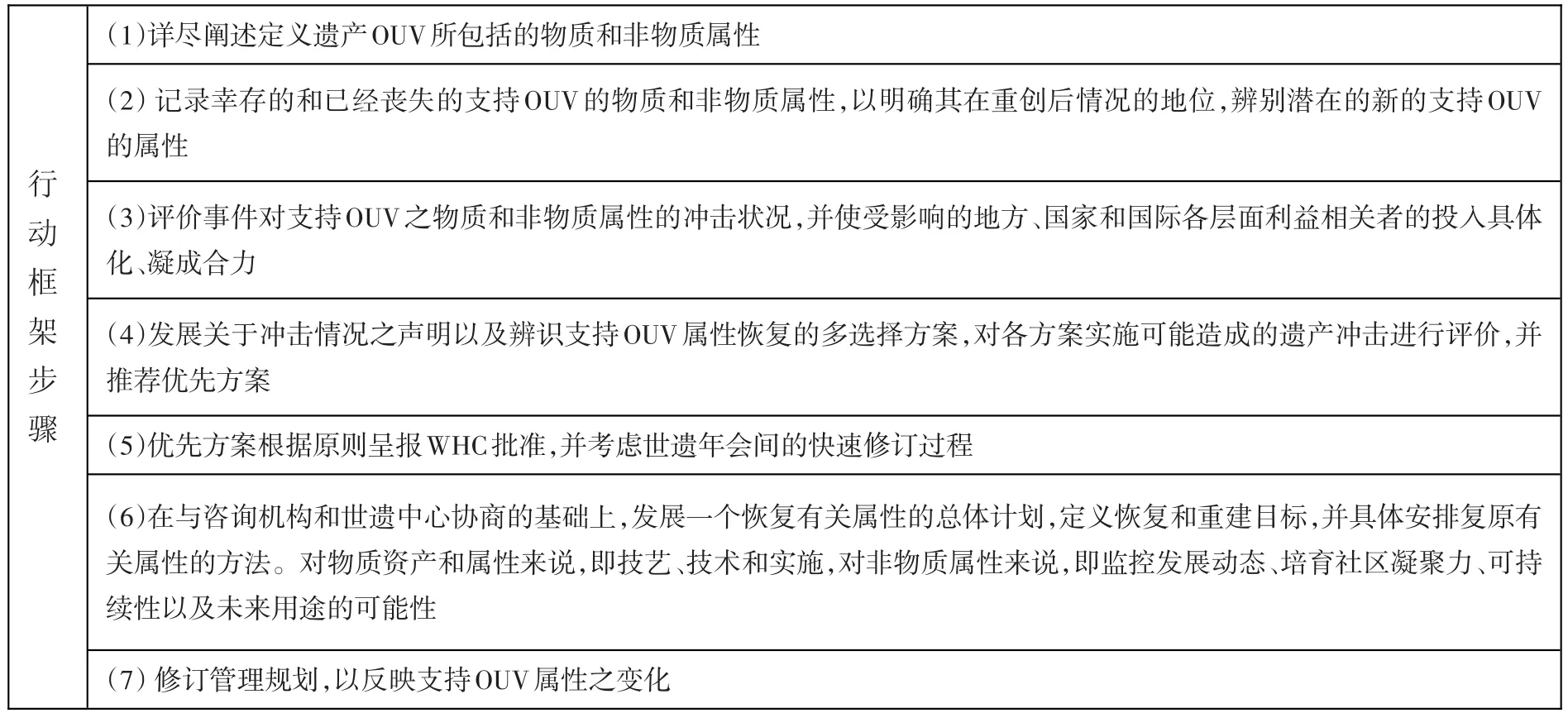

表一// 行动框架

表二// 关于重建的常见观点

作为讨论的阶段性成果,ICOMOS最近发布了《关于世界文化遗产重创后恢复与重建的指南》(以下简称“《重建指南》”)。文件强调,文化遗产的重建是在战后和灾后恢复的特殊背景下才“获得地位”的[8],也就是说,重建本来是不允许的。文件重申已损毁无余的真实遗产不可替代,重建的潜力在于对残存机理的整合。文件将突出普遍价值(Outstanding Universal Value,OUV)放在中心地位,提出了恢复和重建行动的七点框架(表一)[9]。

二、代表性理论观点

(一)关于重建与真实性

保护理论权威布兰迪(C.Brandi)认为,重建是原物之外的另外一个创造过程,不管它的档案记录和论证完善程度如何,它都对原作的创作过程形成了干预,且忽视了原作的历史时间特征[10],在理论上是不合理的,因此他反对圣马可(San Mar⁃co)广场钟塔的重建。

ICOMOS前主席佩兹特(M.Petzet)认为重建和翻新等行为现在都是保护措施,不能死守物质真实性的老一套,因为这会将保护工作带进死胡同[11]。但他从技术上指出,对于砖石建筑,即便是解体后重新用原来的材料、工艺和形式进行组装都不可以,因为这样将会有大量真实性信息受损。这基本上可以反映欧洲保护界的主流观点。

比亚尼斯(Salvador Mu oz Vi as)认为复制品和伪造品的物质真实也是客观存在的,不同的只是外在于它的人的主观认识和价值判断,拉斯金(John Ruskin)式的真实和虚假概念对此毫无意义[12]。也就是说,重建的建筑物也一样有物质上的真实性,只是这种真实性与原建筑物质材料的历史证据性无关。另外,普莱斯、拉姆齐(Ramsay)等人先后总结了重建的多种观点(表二),前者认为文化遗产重建不可能实现真实性[18]。

河野俊行主持的另外一个涉及“非物质中心”的专题是《奈良+20》文件,这份文件是为了纪念《奈良文件》20周年制定的,对真实性的概念有大幅度的更新,相对而言更加强调非物质维度[19],被认为是观念上的突破[20]。在2016年ICOMOS巴黎会议的讨论中,他援引了这一文件,指出《奈良文件》之后,遗产的概念开始将涉及遗产惯例(heri⁃tage practice)式重建的遗产包括在内[21]。因此,对历史城镇、古村落、文化景观和遗产运河来说,改变和持续适应变化都是不可避免的,重建应该作为这种持续过程的一个环节来理解,战后、灾后重建是遗产形成过程的一种,通过这个过程,遗产有了新的形式[22]。

ICOMOS芬兰、加拿大等也于2016年对重建问题进行了专题讨论。其中芬兰的伯格(L.Berger)认为重建是一个伦理选择,毁损的原因决定了重建的价值与意义[23]。恩奎斯特(J.Enqvist)提到了欧盟2007—2013年资助的“身份和冲突:文化遗产和冲突后身份重建”项目,该研究以波黑、法国、德国、丹麦等国为对象。研究认为重建应该采取量身定做的个案分析方法来制定政策,并未形成普遍原则[24]。

(二)重建是否会成为文化遗产保护的威胁

《奈良文件》当时就带来了对重建和过度修复可能存在毫无限制问题的疑虑。在日本方面及ICOMOS力推并获得世界遗产委员会(World He⁃ritage Committee,WHC)赞同的过程中,形成了绝妙的砖石文化与木文化的东西方对峙[25],即1998年世界遗产大会在日本人担任会议主席的情况下,希腊代表仍反对《奈良文件》,认为它对真实性模棱两可的使用会带来保护政策紊乱。这一过程长达五年之久(1994—1999年)。

在ICOMOS欧洲雅典会议的讨论中,波黑ICOMOS主席斯密奇(V.S.Simcic)的认识是传统欧洲观点的典型代表,他指出,如果再不限制的话,重建对于文化遗产来说将会成为一个巨大的全球性威胁[26],“如果我们在今天、在21世纪给予重建以更多的支持和更多的合法性,具有真实性的遗产就会越来越多地消失,代之以虚假的建造,难道这能是ICOMOS的战略吗?”[27]

在芬兰的讨论中,恩奎斯特指出,2000年以来,遗产保护更为强调过程性和非物质维度,遗产被定义为“正在进行”(doing)而不是静止的“存在”(being),正在进行意味着遗产与一系列的非物质维度的意义、价值等紧密纠缠。他认为今天的研究试图理解重建,但真实性本身有自己的研究难点,有时是一个被调适用于满足特定语境需要的概念[28]。

牛津布鲁克斯大学(Oxford Brooks University)学者奥巴斯里(A.Orbaşli)撰写了《21世纪的保护理论:缓慢的进化还是范式性转变》一文,算是对阿罗兹2011年“非物质中心”文章的回应。她对国际文献的作用表示疑虑:在当下这个“后真实时代”,一个毫无廉耻地、露骨地放开了去建造、重建或者塑造“遗产”的时代,“真实性还能起作用吗?”[29]

三、国际文献回顾及案例

《威尼斯宪章》首先谈到了“真实性完整的丰富信息”[30]。第15条说:“预先就要禁止任何重建,只允许把还存在的但已散开的部分重新组合起来。”[31]这不光是针对考古遗址而言,对建筑物的重建也适用,但其主笔人戈佐拉(P.Gazzola)并不反对重建[32]。

《佛罗伦萨宪章》指出,修复和重建必须在严格科学研究和专家共识的基础上进行,重建的已不存在的园林不能当作历史园林,它允许的重建是针对园林中的局部而言[33]。《关于保护和管理考古遗产的宪章》认为考古遗址的小部分重建只能服务于实验研究和解说,不能对尚存的考古证据造成干扰,重建应当考虑所有的证据来源以保证真实性。不能直接在考古遗存上进行[34]。《内罗毕建议》则认为重建行为可能是“非理性和不准确的”[35]。

《保护世界文化与自然遗产公约实施指南》(以下简称“《指南》”)在1980年才将重建纳入修订内容,原文为“委员会强调:重建只有在其实施是基于完全的和细节的原物的档案,并且没有任何程度的臆测的情况下才被接受”[36]。当年经过重建的华沙历史中心(Historic Center of Warsaw)项目加入了世界遗产名录,该项目因其高质量的整体重建而具备OUV,但也有一部分建筑是没有记录、依据建筑史研究重建的,实际上经历了好几年的反对和延迟,最终是因为ICOMOS和波兰的长期友好关系才被列入的[37]。评选委员会在接受其的讨论中,曾明言对于重建情况“下不为例”[38]。但它2005年又接纳了莫斯塔尔老桥区(Mostar’s Old Bridge),该项目的老桥是基于高质量的记录重建的,但其他部分则不是这么严格,至今欧洲仍有专家质疑其真实性[39]。《指南》的规定在2005年修订以后一直沿用至今:“在与真实性有关的时候,对考古遗迹、历史建筑物(群)和历史街区的重建只有在遗产情况罕见杰出的条件下才是合理的,且重建的实施是在完整和详细的文献记录而非臆测的基础上才可接受。”[40]在WHC长期工作的加拿大资深保护专家卡莫隆(C.Cameron)对此的解读是,这实际上禁止了重建,因为有实践经验的人都知道,完全依据记录、做到一模一样、没有任何臆测是不可能的[41]。

《里加宪章》强调必须特别重视重建与真实性的关系,每个建筑都应反映其所创作的时代,对文化遗产的复原性重建误传了其对过去的历史证据性[42]。对重建的运用必须控制在最少的程度,且任何重建都必须是可读、可逆的。宪章要求确保调查和历史记录的严格性,强调重建对象必须具有突出价值,必须确保不会对城市和景观文脉造成篡改,不会毁损现存的重要历史机理[43]。

《关于受战争破坏古迹重建的德累斯顿宣言》[44]认为应保护作为真实性之载体的废墟“原物实体”。完全重建只有在毁损遗产具有重大意义、因之有政治和社会文化上的特殊需要之下才可以。重建必须基于可靠档案记录[45]。《巴拉宪章》认为,重建只有在遗产场所因为损毁或改变而变得不完整的情况下才允许,且必须要有足够的证据。在极少数情况下,重建也可以作为保持文化意义的使用功能或保持遗产惯例活动的一部分。重建部分应该能够区分[46]。《圣安东尼奥宣言》认为重建降低了考古遗址的真实性[47]。

加拿大自20世纪90年代开始不再认为重建是遗产保护措施,美国至今仍然没有排除重建行为[48]。美国早期对威廉斯堡(Colonial Williams⁃burg)国会大厦的重建是受包萨学派(Beaux-Art)理想风格影响的设计,普莱斯以其为例,认为重建实际上不可能保证真实性[49]。但芬兰塔乌瓦的圣奥拉夫教堂(St.Olaf’s Church in Tyrvää)室内重建被认为不仅很成功,在维系社区参与传统方面还为其增加了新的真实性链条[50]。有的重建(修复)在历史上一度被认为是信息错误或存在真实性问题,但随着时间的推移,又被认为属于遗产历史的一部分,或者具有修复理论的代表性价值,前者如伊文思(Arthur Evans)在克诺索斯遗址(Knossos)对于色彩的运用(古典时期修复一般是不粉刷的)[51],后者如维奥莱特-勒-杜克(Viollet-le-Duc)修复的世界遗产卡尔卡松(Car⁃cassonne)古城部分建筑,以希腊为首的一些国家代表因此一度质疑《奈良文件》对《威尼斯宪章》实施有效性的影响[52]。

总之,以《指南》为中心的国际文献对文化遗产的战后、灾后重建,一直是默许的(前提是基于档案记录),也认可乡土建筑遗产、历史城镇等活态遗产和具有一定文化传统的其他群体遗产中的重建,对其他重建则持倾向于禁止的态度为主。《里加宪章》实际上认可一些属于重塑国家身份认同需要的重建行为。最近的“非物质中心”论者,尤其是《奈良+20》文件的理念和真实性定义,对重建则持容忍态度。

四、结合国情的思考

在当下以“非物质中心”思潮为背景的重建大讨论中,我国应该继续坚持《文物保护法》和《中国文物古迹保护准则》(以下简称“《准则》”)等相对禁止重建的主流学术观点,还是应该顺应古建筑修缮界《曲阜宣言》“四原”式“科学复原”的长期倾向?

(一)应在多大范围内允许重建

从实际来看,重建问题要根据情况的不同来认识。一般应遵守《准则》规定,即从真实性原则出发,不应对无存古迹加以重建。但根据具体情况不同,在学术上也可以有一定的灵活性,主要体现在历史街区、乡土建筑聚落、少数民族宗教建筑群等活态遗产的更替方面,因为这属于其真实性的组成部分。对于灾后重建,则应在严格记录基础上相对网开一面。

《瓦莱塔原则》提到了量变引起质变的问题[53],虽然只是针对历史城镇和街区的,但对其他大尺度或较大尺度的活态遗产也有参考价值,即应控制更替和重建的比例和速度,不能影响遗产的连续性。

拉姆齐讨论了西班牙朝圣路(Routes of Santi⁃ago de Compostela)申遗后沿线大量发生的重建问题,其中有一部分是对朝圣路路面的改造,以适应自行车运动需要,破坏了遗产物质机理[54],对我国类似的遗产保护有一定启发性。大运河和丝绸之路两个世界遗产,尤其要重视一些新类型的构成要素如闸坝、枢纽、土遗址、驳岸、河道、古道、古纤道遗迹、文化景观和风景道背景的保护,防止在旅游发展和城市化的冲击下,以“环境整治”名义对这些不起眼的遗产及其背景环境进行乱整乱治和拆除重建,因为这会造成对遗产真实性的威胁。

我国的重建问题不是不够多,而是太多了。“非物质中心”不能成为重建的理由。在风景区、文化景观等方面,甚至存在重建泛滥、对原有自然环境形成损害的问题。应该说,《准则》的规定是符合实际的。

(二)重建建筑算不算文化遗产

一般看法认为重建建筑在获得时间积累价值之前不能算文化遗产[55]。早先也有古建复原往往不够客观[56],以及“复原”和“重建”都不是遗产保护行为的观点[57]。

《准则》允许属于因群体完整性需要而“补缺”性质的个别重建。但对重建新建筑是否属于文化遗产,没有给出结论。属于建筑群文保单位“补缺”的个别建筑,如故宫建福宫,不存在法定地位问题;像北京永定门城楼,虽然属于北京中轴线的“补缺”,但中轴线整体不是文保单位,暂时就不能算法定文化遗产;湖北秭归屈原祠因为水利工程经历了两次迁建和重建,但并没有影响它成为全国重点文物保护单位,因为它的真实性在于其与屈原和端午节等重要非物质文化遗产因素的关联,也是一种实际情况。这说明重建遗产的法定地位仍然是因案例而异的问题。

重建行为出发点比较复杂,大部分不属于专家决策的范围,不在本文讨论之列。

(三)借鉴和创新展示途径

杭州雷锋新塔在遗存保护方面其实做了必要的工作,创作者特别指出它不属于重建,而属于新建景观建筑,但却引发了争论和批评。对于西湖文化景观来说,这实际上是一个展示问题。

在保护展示方面,北京圆明园是一个争议连连的案例。据调查,保护工程中一些桥梁、河道、建筑的建设与原格局不符,出现了破坏考古遗存的现象[58]。十多年前的防渗膜之争,根本上是不应恢复山形水系的问题,这明显不属于《佛罗伦萨宪章》局部性重建的情况。对有关桥梁的木桩遗址应该想方设法加以保护和展示,而不是复原重建,这也包括建筑柱础和地基、湖底地层和驳岸叠石遗存、假山木桩和灰土地基等其他考古遗存。圆明园的保护应以保存这些考古遗址现状为主,系统地建设游道,并应通过植物标识、缩微模型、电子演示等虚拟手段以及其他对遗址没有伤害的艺术化方法进行展示。通过少量重建建筑进行展示的观点实际上是有问题的,因为展示效果稀稀拉拉,还不如单纯展示遗址。

国外对于考古遗址展示的新方法有不少探索,如荷兰的以景观设计师等为主的“艺术化重建”途径[59],以及文丘里(R.Venturi)主笔的富兰克林故居遗址(Benjamin Franklin museo,Franklin court)保护经典案例。《准则》“不提倡”重建式展示,可考虑创造性地借鉴上述先进经验。当然,前提是需要提高人们的欣赏水平,能够接受这些新的做法。

[1]LNCFUWHC(Latvian National Commission for UNESCOWorld Heritage Centre),ICCROM.The Riga Charter on authenticity and historical reconstruction in relationship to cultural heritage.Regional conference,Riga,2000.

[2]N.S.Price.The Reconstruction of Ruins:Principles and Practice.Conservation:Principles,Dilemmas and Uncom⁃fortable Truths.Alison Richmond and Alison Bracker,2009:32-46.

[3]ICOMOS.The Nara Document of Authenticity(1994).The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,Paris,2015,[EB/OL][2017-11-12]http://whc.unesco.org/en/guidelines/.

[4]M.Petzet.IntroductiontotheInternationalChartersandPrinci⁃ples40YearsaftertheVeniceCharter.InternationalCharters forConservationandRestoration,MonumentsandSitesI,ICO⁃MOS,München,2004:7-31,[EB/OL][2017-11-12]http://openarchive.icomos.org/431/1/Monuments_and_Sites_1_Charters.pdf.

[5]G.F.Araoz.Preserving heritage places under a new para⁃digm.Journal of Cultural Heritage Management and Sus⁃tainable Development,2011,1(1):55-60.

[6]同[2]。

[7]R.W.Khalaf.A viewpoint on the reconstruction of de⁃stroyed UNESCO Cultural World Heritage Sites.Interna⁃tional Journal of Heritage Studies,2017,23(3):261-274.

[8]ICOMOS.ICOMOS Guidance on Post Trauma Recovery,Paris,2017,[EB/OL][2017-11-12]http://openarchive.icomos.org/1763/19/ICOMOS%20Guidance%20on%20 Post%20Trauma%20Recovery%20.pdf.

[9]同[8]。

[10]〔芬〕尤卡·尤基莱托(Jukka Jukilehto)著、郭旃等译:《建筑保护史》,中华书局2011年。

[11]同[4]。

[12]〔西〕萨尔瓦多·穆尼奥斯·比尼亚斯著、张鹏等译:《当代保护理论》,同济大学出版社2012年。

[13]Ramsay,Egloff.The routes of Santiago de Compostela:perspectives on reconstruction,河南省首届世界文化遗产保护与传承论坛主题发言稿,2012,[EB/OL][2017-11-12]http://www.cavetemples.com/shownews.asp?Small Class=20&bigclass=17&id=532.

[14]同[13]。

[15]同[13]。

[16]同[13]。

[17]同[13]。

[18]同[2]。

[19]Nara Expert Conference.Nara+20:On Heritage Practic⁃es,Cultural Values,and Concept of Authenticity,Nara,2014,[EB/OL][2017-11-12]http://www.japan-icomos.org/pdf/nara20_final_eng.pdf.

[20]I.Poulios.Gazing at the“Blue Ocean”and Tapping into the Mental Models of Conservation:Reflections on the Nara+20 Document.Heritage&Society,2015,8(2):158-177.

[21]Kono Ohnuki.Nara+20 and Reconstruction Community involvement in the task of reconstruction,in Loughlin Ke⁃aly eds.Post-Trauma Reconstruction Colloquium pro⁃ceedings,2016:11-13,[EB/OL][2017-11-12]http://openarchive.icomos.org/1707/1/ICOMOS-Post-Trauma_Reconstruction_Proceedings-VOL1-ENGok.pdf.

[22]同[21]。

[23]L.Berger.Introduction.Aura Kivilaakso,Maire Mattinen&Laura Berger eds.Post-Trauma Reconstruction,ICO⁃MOS in Suomen osastory.Helsinki,Finland,2017:4-12.

[24]J.Enqvist.The Reconstruction of Cultural Heritage after Crisis:An Overview of the Research.Aura Kivilaakso,Maire Mattinen&Laura Berger eds,Post-Trauma Recon⁃struction,ICOMOS in Suomen osastory.Helsinki,Finland,2017:14-26.

[25]C.CAMERON.From Warsaw to Mostar:The World Heri⁃tage Committee and Authenticity.APT Bulletin:The Jour⁃nal of Preservation Technology,2008,39:2-3.

[26]V.S.Simcic.The reconstruction as a threat.Athanasios nakasis eds.Scientific Symposium Reconstructions:Euro⁃pean perspectives Annual Meeting of ICOMOS European Committees,Athens,2016:32-34.

[27]同[26]。

[28]同[24]。

[29]A.Orbaşli.,Conservation theory in the twenty-first centu⁃ry:slow evolution or a paradigm shift?Journal of Architec⁃tural Conservation,2017,23:3,157-170.

[30]ICOM.The Venice Charter,Venice,1964,[EB/OL][2017-11-12]http://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf.

[31]陈志华编译:《保护文物建筑和历史地段的国际文献》,台湾博远出版有限公司1993年。

[32]R.András.Reconstruction-from the venice charter to the charter of cracow 2000,paper presented for scientific symposium Strategies for the World’s Cultural Heritage.Preservation in a globalised world:principles,practices and perspectives,Spain,2002:117-119.

[33]ICOMOS.HISTORIC GARDENS(THE FLORENCE CHARTER 1981),[EB/OL][2017-11-12]https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/gardens_e.pdf.

[34]ICOMOS.Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage,1990,[EB/OL][2017-11-12]https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Char⁃ters/arch_e.pdf1990.

[35]UNESCO:《关于历史地区的保护及其当代作用的建议》,UNESCO第十九届会议通过,内罗毕,1976。

[36]UNESCO.Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,Paris,1980.

[37]同[25]。

[38]同[25]。

[39]同[24]。

[40]UNESCO.Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,Paris,2015,[EB/OL][2017-11-12]http://whc.unesco.org/en/guidelines/.

[41]同[25]。

[42]同[1]。

[43]同[1]。

[44]The Declaration of Dresden.Adopted at the International Symposium Reconstruction of Monuments Destroyed by War.Dresden,German Democratic Republic,1982,11:15-19.

[45]同[44]。

[46]The Australia ICOMOS.The Burra Charter(The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance),1999,[EB/OL][2017-11-12]https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters.

[47]Declaration of San Antonio,1996,[EB/OL][2017-11-12]http://www.icomos.org/docs/san_ant onio.html.

[48]R.W.Khalaf.Architectural compatibility:beyond the eye of the beholder.Journal of Cultural Heritage Manage⁃ment and Sustainable Development,2016,6(3):238-254

[49]同[2]。

[50]U.Rahola.,St.Olaf’s Church in Tyrvää .A spatial recon⁃struction and returning the ambience.Aura Kivilaakso,Maire Mattinen&Laura Berger eds.Post-Trauma Recon⁃struction,ICOMOS in Suomen osastory.Helsinki,Fin⁃land,2017:26-52.

[51]同[2]。

[52]同[25]。

[53]ICOMOS,Valletta_Principles,Paris,2011.

[54]同[13]。

[55]吕舟:《文化遗产保护语境下的重建问题讨论》,《中国文化遗产》2017年第2期。

[56]吕舟:《从雷峰塔的重建谈历史建筑的复原问题》,张复合主编《建筑史论文集(第13辑)》,清华大学出版社2000年,第202—211页。

[57]孙施文:《重建和复原不是遗产保护》,《瞭望》2009年第18期。

[58]阙为民:《圆明园遗址还要申遗吗?圆明园罹劫153周年之问》,《中国园林》2013年第12期。

[59]M.Kocken.The“Arty”Way-A Dutch Approach to the Presentation of Archaeological Heritage.Athanasios Na⁃kasis eds.Scientific Symposium Reconstructions:Europe⁃an perspectives Annual Meeting of ICOMOS European Committees,Athens,2016:38-40.