者汈编钟与越国乐制

张闻捷

(厦门大学历史系 福建厦门 361005)

内容提要:依据现存者汈编钟的尺寸、铭文排列方式及音律组合,可以推定其钮钟应是两组各10—12件的编列形式,同时搭配镈钟若干。这种乐钟组合是战国早期之后逐渐盛行的新的编列方式,不见于春秋晚期阶段。因此,者汈编钟铭文内“唯越十有九年”当是指越王翳十九年(公元前393年),而非春秋晚期的勾践十九年(公元前478年)。者汈编钟是目前所见较为完整的越国王室乐器,通过进一步与江苏无锡鸿山、浙江海盐黄家山、长兴鼻子山、余杭崇贤战国墓等越国土墩墓所出乐器的比较可以发现,越国的乐钟制度可能存在“二分现象”,即越国王室仍效仿楚制使用青铜编钟,而普通贵族则多使用青瓷或硬陶编钟,无法演奏,编列上亦缺乏制度约束。所以,器主者汈也应在此年代、文化背景下去判断其身份地位。

者汈编钟是周代贵族者汈所铸造的一组实用乐钟,在钟体铭文内有“唯越十有九年”的明确纪年,故可以断定应属越国之器。那么,对其年代、组合与音律的考察,无疑将有助于深入了解越国的青铜乐制问题。

一、者汈编钟的发现与年代争议

由于并非是科学发掘品,者汈编钟现多流散海外,组合残缺。目前仅见13件,包括镈钟1件,现藏苏州博物馆;钮钟12件,分别藏于故宫博物院(以下简称“故宫”,1件)、上海博物馆(以下简称“上博”,1件)、日本京都泉屋博古馆(以下简称“泉屋”,2件)和日本神户东畑谦三氏处(8件)。日本学者浅原达郎曾撰有《者汈钟》一文,详细介绍了这些编钟在诸藏家手中的流转和著录情况[1],可兹参考。

关于该组编钟的年代,由于在位年数达19年的越王仅有勾践、朱句和翳三位[2],所以学者们也多从此三王立论,依据对编钟铭文的释读,形成了两种截然不同的意见:一是“勾践十九年说”,容庚、饶宗颐、陈梦家、罗泰、曹锦炎与浅原达郎等先生皆主张此说,当然对于器主又有勾践之子“与夷”(鹿郢、鼫于、適郢、者旨于睗)或者勾践之臣“诸稽郢”(诸稽、柘稽)等不同看法[3]。二是“王翳十九年说”,郭沫若先生最早提出“者汈”当读为“诸咎”,是越王翳之子,所以铭文中的王应指越王翳[4]。近来董珊先生又提出“者汈”可能是《纪年》中所提到的越大夫“寺區”,而该钟铭是越王翳十九年对大夫寺區的训诰[5]。

但依据现有的越国年代体系,勾践十九年是公元前478年,属春秋晚期阶段,而越王翳十九年是公元前393年,属战国早期晚段[6],两者相距近百年之久,这种差别在铜器断代上显然是无法被搁置或模糊处理的。而正如董珊先生所言:“者汈钟铭是一种美术化的字体,笔画多方委曲,不容易准确隶定。所谓‘汈’字的右旁,已经有‘弓’‘尸’‘刀’‘人’等多种释法,以现有的文字学研究水平来看,还不能肯定到底哪种是对的。”所以,目前单纯依靠释读文字资料恐怕是无法断定该组编钟的年代和器主的。

不过,幸得于考古资料的积累,迄今为止学界业已发现了众多隶属于这两个时期的完整编钟,从而对春秋晚期和战国早期的乐钟制度有了较为清晰的认识[7],并能够揭示出他们之间显著的制度性差异。因此,可以从乐钟制度的角度出发,通过考察现存者汈编钟的尺寸、铭文排列方式与音律,来尝试复原其本来的编列组合,再与已有的编钟资料相互比较,来探讨这一乐钟制度所应出现的时代,进而推知者汈编钟的铸造年代。

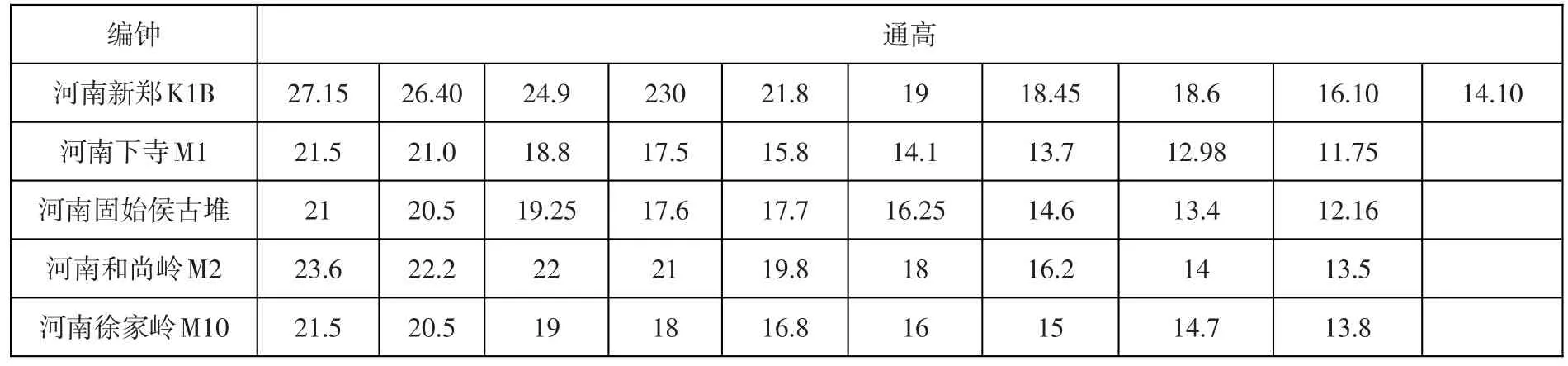

表一// 春秋中晚期至战国初年部分出土钮钟通高数据表(单位:厘米)

同时,者汈编钟又是目前确知的越国青铜乐器,如将其与江苏无锡鸿山[8]、浙江海盐黄家山[9]、长兴鼻子山[10]、余杭崇贤战国墓[11]等土墩墓所出土的其他越国编钟相比照,显然能够帮助分析越国乐制中可能存在的“二分现象”,从而为判断者汈的身份提供新的线索。

二、者汈编钟的组合复原

下文将分别从者汈编钟的尺寸、铭文排列方式与音律组合来探讨其本来的编列形式。

1.编钟尺寸

周代乐钟依靠振动发音,所以编钟尺寸与设计音高息息相关[12]。为追求音律的和谐,周代乐工常将编钟铸造成尺寸递减的形制,并辅以精细的锉磨调音,以便演奏出高低不同的音阶。这一规律自西周以来便逐渐形成,如西周中期的曲村晋侯墓地M9中所出4件一组的甬钟通高分别为35.8、34.0、32.2、30.6厘米,间距基本在1.8厘米左右[13]。而春秋战国之后,随着乐律的发展,这种现象更趋普遍和严格,以南方地区春秋中晚期至战国早期的五组代表性钮钟为例(表一)[14]。

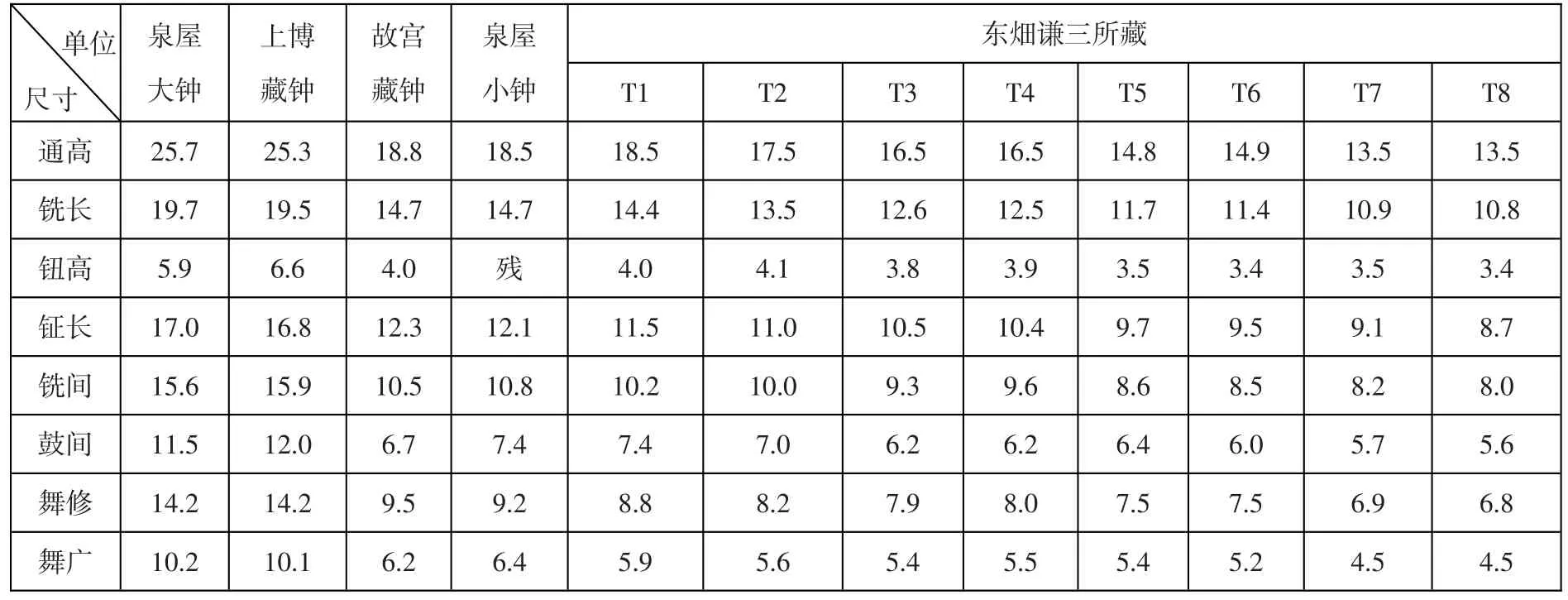

由表一可知,各组编钟的通高间差基本在1~3厘米之间,尺寸递减的趋势一目了然,未出现一例编钟通高数据完全相同的情况,而他们的音高也自然呈现出相应的差别,这种设计原则在甬钟、镈钟上也同样十分明显。由此,再来看者汈编钟的尺寸数据(表二)[15]。可以发现,在现存者汈编钟内,泉屋大钟与上博藏钟、T3与T4、T5与T6、T7与T8诸钟的尺寸是基本相同的,虽然铣长、钮高、铣间等数据仍略有差异,但基本在1~3毫米之间,这对于先秦时期的铸造技术来说应是可以接受的误差。这一点,高桥准二氏在其《者汈钟の的音高测定》一文中早已指出[16],而且下文中还将看到这几组乐钟的铭文排列方式亦是完全相同,所以,这几组编钟在尺寸设计时便是等大的。根据上举同套编钟尺寸依次递减的原则,也即是说,他们应分别属于两套相同尺寸的钮钟序列(每一序列内尺寸又依次递减)。

那么,从通高数据来看,目前最大的泉屋大钟为25.7厘米,最小的T7、T8钟为13.5厘米,相差约12厘米,其他乐钟间差基本在1~1.5厘米左右,这样算来,每套钮钟序列内的数量应在8—12件之间,依据铣长、铣间、鼓间或者舞修、舞广数据也都可以得到几乎相近的结论。这是仅从编钟尺寸上就可以得到的一个初步结果,即者汈编钟应是由两组各8—12件的钮钟并辅以若干件镈钟所构成的。

表二// 现存者汈编钟(钮钟)尺寸数据表(单位:厘米)

2.铭文排列方式

者汈编钟铭文自“唯越十有九年”起始,终于“子孙永保”,全篇共92字(不计重文符号),在钟体上呈现出极有规律的排列方式,从而为推断其缺失的编钟数量提供了一种新的研究角度(图一;表三)。

首先,者汈编钟的铭文书写顺序是从正面钲部向左旋转,至正面左鼓部,再背面右鼓部、背面钲部、背面左鼓部,最后终结于正面右鼓部。与新近发现的湖北随州文峰塔M1编钟的铭文书写格局是完全一样的,亦是春秋晚期之后最为流行的编钟铭文排列方式,这一点王世民先生已经有很好的论述[17],兹不赘引。

图一// 者汈编钟92字铭文摹本及两种分布模式

表三// 现存者汈编钟(钮钟)铭文排列方式统计表

同时,者汈编钟的铭文排列有“四字模式”和“六—九字模式”两种,即依据钟体大小在每一面上有4字或6—9字分布。在“四字模式”中,T3与T4、T5与T6、T7与T8的铭文排列完全一致,同时他们之间的钟体尺寸亦是基本相同,所以显然应分属于两套钮钟序列;而这三组之间铭文又相互衔接,尺寸上亦是依次递减,说明他们是同批设计和铸造的成组乐钟。另从铭文格局上看,泉屋小钟、T1与T2钟也应属于这一组别,只是中间暂有缺环;“六—九字模式”目前仅见于泉屋大钟和上博藏钟,由于泉屋大钟正面锈蚀严重,局部铭文已基本不识,但从残存的文字布局来看,与上博藏钟是完全一致的,而他们的钟体大小也趋同,所以也应该是分属两套。

由此看来,者汈编钟的设计尺寸与铭文排列方式之间是基本契合的,相似尺寸的编钟其铭文排列布局也是完全一致,而铭文相互衔接的乐钟其钟体大小也是依次递减[18]。这样,就可以从剩余的10件乐钟铭文布局来推断出此套者汈钮钟的数量:其中T2至T8构成两列完整的铭文,所以应是两组钮钟各4件(暂残缺1件)。从这里也可以看出,保证长篇铭文的完整性是此套编钟设计的重要原则之一(近似“王孙诰编钟”);而泉屋小钟与T1钟照此规律推算,恐怕也应该是两组各4件方能保证铭文完整。故宫藏钟在尺寸上与此组最为接近,或许即是为了补足该组中的某件缺失品。因此“四字模式”的编钟便共有两组各8件,而“六—九字模式”的乐钟也同样分为两组,按每钟最大48字计,全篇92字至少需要2件乐钟,即,“六—九字模式”的编钟至少为两组各2件。综合看来,者汈编钟应是一套两组至少各10件的钮钟编列,这与依据尺寸数据所得出的复原结论是相互吻合的。

3.编钟乐律

最后来看这套编种的乐律情况。日本学者高桥准二已对其中的10件进行了详尽的测音,并以F#为宫,将其复原成两组各10件的钮钟序列[19](高文表三)。但其中许多音高数据明显与测音结果不合,而且复原出的正鼓音与侧鼓音之间也缺乏清晰的三度关系,对此高氏只能认为者汈编钟多属明器,调音不准。此后,浅原达郎先生改以C#为宫,并依照三度关系将其重新复原成两组各12件的钮钟序列(表四)。

相较于高桥准二的复原方案而言,浅原氏的复原虽然亦是建立在现有者汈编钟多调音不准的前提基础上,但其能较好地兼顾正、侧鼓音的三度关系,更重要的是能够与同时期的曾侯乙中层1组甬钟(战国早期)和羌钟(战国中期)的音律结果较好地对应[20],所以具有更强的说服力。而且从表中还可以看出,T3与T4这两件相同尺寸的编钟音高也基本相同,说明在最初设计时,音高与编钟尺寸、铭文排列恐怕都是严格对应的,只是由于铸造水平限制或长期流转磨损,才造成了部分乐钟音色不准、难以合奏的情况。

表四// 者汈编钟(钮钟)的实际测音结果与浅原氏复原方案

总体来看,无论是依据编钟的尺寸、铭文排列方式,或是音律的复原结果,都可以发现,现存的者汈钮钟应是一套由两组各10—12件的编钮钟组合而成的,同时搭配若干件的镈钟。虽然目前确切的数量还无法确定,但已足以从乐钟制度的角度来推定该组编钟的铸造年代了。

三、者汈编钟的年代

钮钟自两周之际出现后,历经春秋时代的发展,至春秋中晚期阶段业已形成了独立而固定的编列制度。今天,通过对考古资料的梳理,已经能够揭示出春秋晚期至战国早期钮钟编列方式的巨大变化,从而为推定者汈编钟的铸造年代提供新的解决方案。

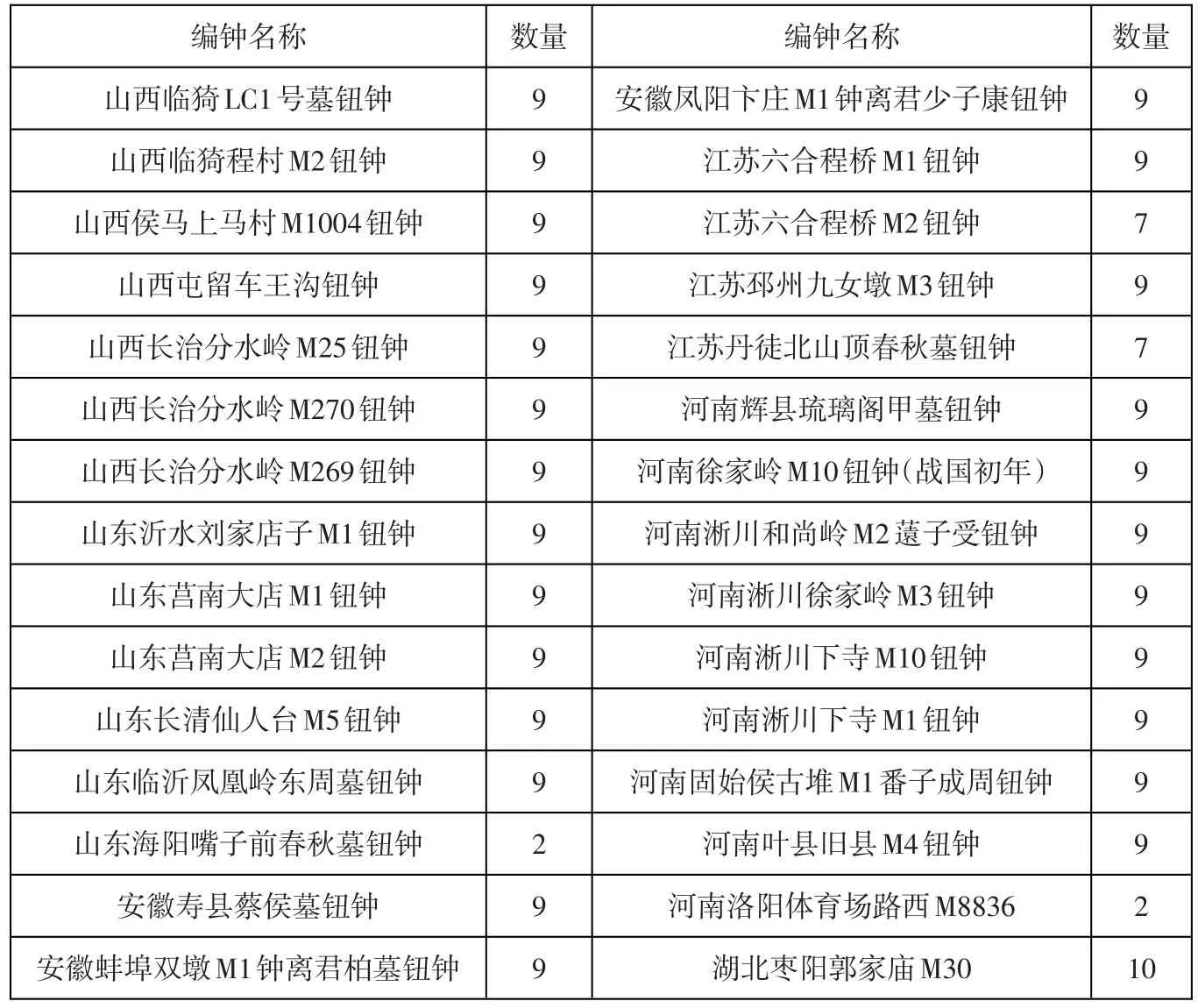

在一组完整的编钟内,钮钟依据组合方式的不同可以区分为“单套钮钟”和“双套钮钟”两种编列方式,二者的转变正在春秋战国之际。

1.单套钮钟编列

考古资料业已揭示,钮钟是在两周之际于甬钟内“脱胎而出”,并从效仿甬钟的8件一组发展至春秋初年的9件成编[21]。目前所见最早的钮钟编列为三门峡虢国墓地出土的虢仲钮钟,为8件一组,仍沿用西周晚期以来的甬钟编列制度[22]。至春秋早期后,山西闻喜上郭村M210、M211(晋国大夫级别)中均随葬一列钮钟9件,形制相同、大小相次[23]。至春秋中期阶段,多数钮钟仍遵循这一编列方式,如山东蓬莱柳各庄M6钮钟、山西侯马上马村M13钮钟等,皆是9件一组[24]。这种单套钮钟的编列制度一直延续至春秋晚期阶段。

从表五可见[25],在春秋晚期阶段,无论是南方的楚国、蔡国、吴国、钟离国,还是中原至北方的晋国、许国、周王廷,乃至东部的寺国、莒国、鄅国、徐国等国,均使用的是9件一组的钮钟编列。除个别边缘地区墓葬略有编列不全的情况外,其制度的统一性是极强的。

2.双套钮钟编列

双套钮钟的编列方式目前最早出现于春秋中期的郑国。在新郑乐器坑K1、K4、K5、K7、K8、K9、K14、K16和新郑李家楼郑伯墓内均为镈钟4件、钮钟20件,且分作三列陈设(镈钟一列、钮钟两列各10件)[26]。但从春秋晚期的情况来看,这一全新制度显然并未得到普遍推广,尤其是在南方楚国、吴国等地都未见到这样的编列方式(这可能与郑国国力的急剧衰落有关)。由此可见,春秋时代的乐制变化主要集中在甬钟和镈钟之间,而钮钟则主要承袭传统的乐钟制度。

但是,到战国时期,在河南洛阳及南方地区率先见到了钮钟制度的革新,即同时采纳双套钮钟来搭配镈钟成组的做法。如洛阳解放路战国中期陪葬坑中即出土镈钟4件、钮钟两组各9件(共18件),虽然未用钟虡,但在坑中摆放有序。镈钟位于西南侧呈一列分布,中间隔以一件鹿角,鹿角之东则是两列钮钟,而且这两列钮钟的大小递减次序正好相反(另见于王孙诰甬钟),应是意在表明其是两列不同的编钟[27]。湖北枣阳九连墩M1为战国中期楚国高级贵族墓葬(升鼎5、子口鼎7),据发掘者王红星先生介绍,北室出土编钟34件,“有上、下两层,下层甬钟一组12件,上层钮钟二组各11件”[28]。湖北荆州天星观二号墓为战国中期晚段楚邸阳君潘乘夫人之墓,封君级别,东室出土乐钟34件,其中钮钟两组各12件、镈钟10件,分作两列悬挂于一具钟虡之上。钟架(M2︰42)尚存,漆木质,单面双层,通高123.5、通长360厘米,未见折曲。对其测音结果表明,两组钮钟正鼓音音列采用“咬合式衔接法”,形成带有“商角”“羽曾”“商曾”等偏音的七声音列,使得编钟音域得到进一步拓宽[29]。天星观一号墓由于被盗严重,青铜钮钟仅存有4件,但钟虡痕迹仍在,上有悬挂钮钟的空孔22个,可见是一套两组各11件的钮钟编列[30]。

表五// 春秋晚期单套钮钟编列制度统计表(单位:件)

表六// 战国时期双套等数钮钟编列制度统计表(单位:件)

从这些例子(表六)可以看出,双套等数钮钟成组搭配的现象在战国早中期的高等级贵族中已得到应用,成为新的钮钟编列方式,并使得编钟音域不断拓宽。而且,这种编列方式目前仅见于洛阳与南方地区,皆与郑国毗邻,笔者推测,其是在春秋时期郑国双套钮钟各10件的乐制基础上发展而出的。与之相对的是,在战国时期的北方地区,却仍然延续春秋以来旧有的钮钟制度,如战国晚期的河北易县燕下都M16(燕国高级贵族,9鼎)随葬镈钟10件(分为4、6两组)、甬钟16件(分两组)、钮钟9件,皆为陶制明器[31];山西潞城潞河M7(战国中期5鼎级别)随葬镈钟4件、甬钟16件(分2组)、钮钟8件[32];山东临淄淄河店M2(战国中期7鼎贵族)随葬镈钟8件(分两型各4件)、甬钟2组共16件、铜钮钟10件[33]。其他像山西万荣庙前战国墓出土一套钮钟9件,山东滕州庄里西村战国墓出土编钟4镈、9钮,山东阳信西北村编钟5镈、9钮,山东诸城臧家庄编钟7镈、9钮等均是以8—10件单套成组[34],并未见到双套钮钟的现象,可见这一乐制主要在当时的南方地区,故能够被越国贵族者汈所采用。

据此,者汈编钟以双套等数钮钟(各10—12件)来搭配镈钟的编列制度应是在战国时期出现的新兴乐制,其铸造年代无疑在战国早中期。另据最初收藏者陈介祺等记述来看,其中两枚乐钟确定出于河南省境内,说明是战国时期的楚越战争才造成了这套乐钟的流散,这在越王勾践时期恐怕也是不大可能发生的[35],所以编钟铭文“唯越十有九年”当指战国阶段的越王翳十九年,彼时越国王位已呈不稳之势(越王翳后被太子诸咎所杀),是以铭文中有“勿有不义”“诰之于不啻”等敦敦训诫之语。

四、越国乐制的“二分现象”

从者汈编钟的铭文来看,这套乐钟是越人者汈受到越王勉励、训诫后所作,无疑属越国青铜乐器,虽然多有散失,但残存的乐钟音律仍清晰可辨,说明其是按照实用乐钟来设计的。越国势力衰微后,其被楚人所掳而携至楚国境内,也表明这套乐钟可能并未被者汈家族埋葬而是长期在者汈氏的宗庙里演奏(与越王勾践剑或有类似)。此外,在被盗严重的春秋晚期印山越王墓内,也曾出土了一件青铜乐器铎[36],另外传世的还有青铜质地的“之利(鼎盖)残片”“者尚余卑公于即盘”“能原镈”“戎桓镈”等[37],都表明春秋晚期之后的越国其实是可以铸造并使用青铜礼乐器的。

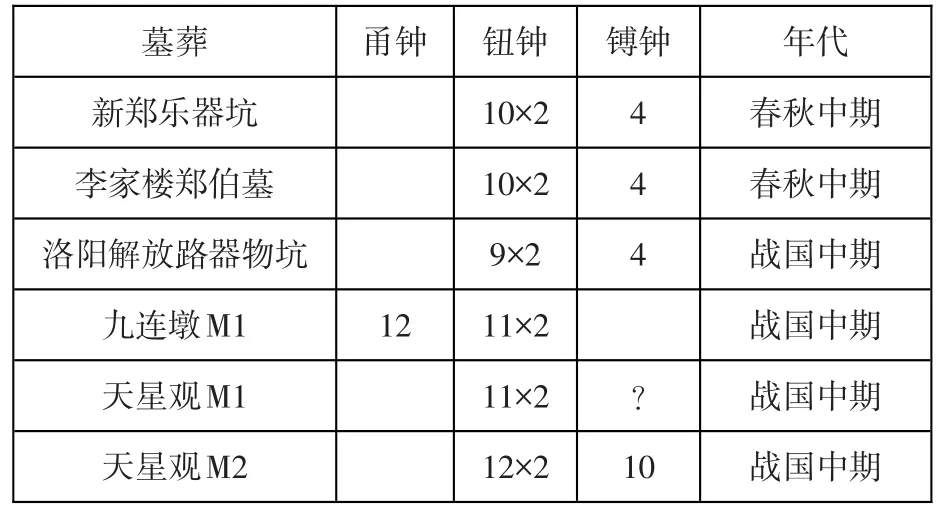

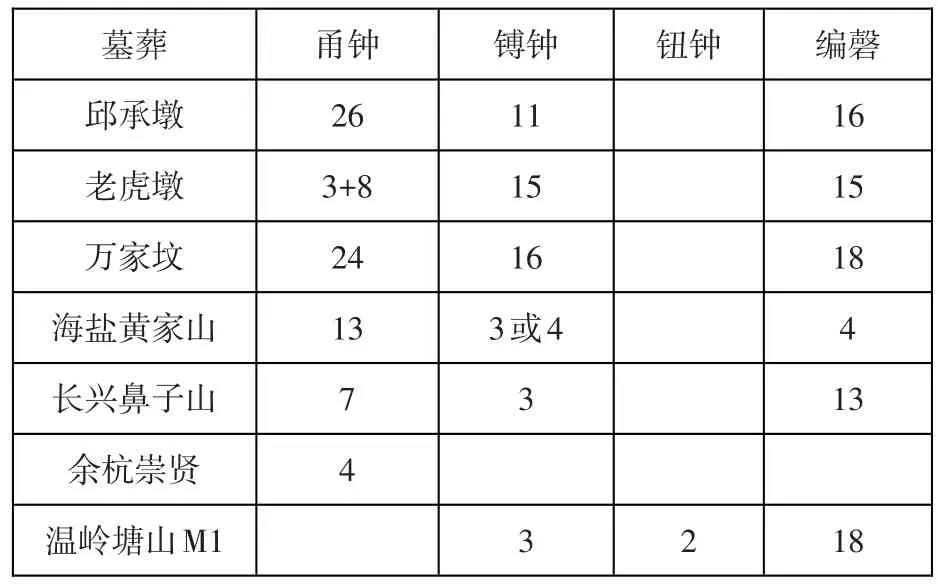

但是,自20世纪80年代以来,在江苏无锡鸿山,浙江海盐黄家山、长兴鼻子山、余杭崇贤战国墓等越国土墩墓中也陆续发现了隶属越国的编钟资料,只是皆以原始瓷或硬陶制成。将这两种不同材质的乐钟相比较,便可以发现越国乐制中可能存在的“二分现象”。

无锡鸿山土墩墓被推断为越大夫范蠡或文种的家族墓地,仅次于印山越王陵一级。其中邱承墩出土乐器最多,均为原始青瓷制成,包括甬钟26、镈钟11、编磬16件及其他句鑃、錞于等乐器。26件甬钟可分为两型,10件采用虎形悬虫,16件采用蛇形悬虫。老虎墩出土乐器包括原始青瓷和硬陶两种质地,原始青瓷甬钟3件,硬陶乐器有甬钟8、镈钟15、编磬15件(句鑃、錞于等不再详列)。8件甬钟依纹饰可分为两型,4件采用环形悬虫,4件采用兽首形悬虫。万家坟出土乐器均为硬陶质地,有甬钟24、镈钟16、编磬18件,24件甬钟纹饰多样,1件已残。8件采用虎形悬虫,15件采用环形悬虫[38]。

海盐黄家山土墩墓(5鼎级别)共出土甬钟13、镈钟3或4件、编磬4件及其他句鑃、錞于等乐器,均用原始瓷制作而成。甬钟按大小依次递减,在墓内成列分布。钟体先用泥条盘筑法叠成圆筒形,然后竖剖为两片,再拼合而成,显然是无法演奏的[39]。长兴鼻子山土墩墓出土乐器包括原始瓷与硬陶两种质地,原始瓷乐器有甬钟7件,环形悬虫,纹饰略有不同(3+4两组),镈钟3件,编磬均为硬陶质地,残存13件[40]。余杭崇贤笆斗山战国墓(3鼎级别)出土原始瓷甬钟4件,分为两型,九棱形甬管钟1件,圆柱形甬管钟3件。浙江温岭塘山M1出土陶质镈钟3件,其中1件为硬陶,2件为泥质红陶,钮钟2件,出土时叠置在一起,另有陶质编磬18件[41]。

从这些墓葬资料(表七)可以看出,越国贵族并不使用青铜礼乐器随葬,而皆改以原始瓷或硬陶制成,这是其与吴国葬制的重要区别,学者们对此已多有论述[42]。而且这些原始青瓷或硬陶乐钟皆空具形式,而实际上根本无法演奏,所以数量、组合并无相应的规律和等差制度,与青铜乐钟严格的编列方式截然不同。

而且,这些墓葬的年代从春秋晚期一直延续到战国中期,与上述所列越国青铜礼乐器的年代跨度相当,说明这种差异化的现象自春秋晚期以来便是存在并延续的(春秋早中期情况尚不明)。对此,笔者推测:在越国境内,可能仅有出自王室的重臣贵族方能使用青铜乐器(者氏即出自越国王室,详见下文),并参照周制、楚制而形成严格的编列制度,依照音律要求来采用特定的数量、组合;而其他非王室贵族仅能使用原始瓷或硬陶乐钟,因为无需演奏所以数量、组合上不受音律限制,仅依照身份差别而体现出数量的多寡而已。

从青铜剑铭来看,越王允常被称为“者旨”,越王舆夷被称为“者旨于睗”,越王翳又称“者旨不光”,越王翳之子称“者咎”,越王初无余称“者差其余”,均是以“者”或“者旨”为氏的[43],可见“者汈”正与越国王室同气连枝,所以才能够铸造如此厚重精美的乐钟。

五、结语

周代社会奉守“礼乐并重”的原则,是以各类青铜乐钟盛行。与青铜礼器一样,编悬乐钟的形制、纹饰皆有其特定的时代性,故可成为编钟断代的外在依据。但同时,乐钟使用又受到乐律的严格限制,而“乐随世迁”,不同时代的乐律发展亦存在其显著的阶段性,从而形成了不同形式的乐钟组合,或称为“乐钟制度”,此亦是编钟断代的又一重要手段[44]。

表七// 越国贵族墓出土原始瓷或硬陶钟磬统计表(单位:件)

具体到者汈编钟而言,前贤郭沫若、陈梦家、容庚、曹锦炎、浅原达郎等先生业已从编钟的形制、纹饰对其年代进行了探讨,并与子璋钟、沇儿钟、寿县蔡侯墓钮钟、固始侯古堆钮钟、臧孙编钟等进行比较(形制、纹饰相近),但这仅能将其铸造年代局限于春秋晚期至战国早期阶段,而无助于解决编钟铭文内“唯越十有九年”的争论。所以,本文尝试从编钟尺寸、铭文排列方式以及音律安排来推断出者汈钮钟应是由一组双套等数钮钟各10—12件所构成的,再搭配以4或8件的镈钟。这种乐钟制度不见于春秋晚期阶段,而盛行于战国中期的洛阳及楚国境内。据此可以推定者汈编钟应设计、铸造于战国早中期,是对楚国乐制的模仿,“唯越十有九年”当指越王翳十九年。

古本《竹书纪年》和新出清华简《系年篇》对于战国初期的越国史实有较为详细的记载,越人曾分别于晋敬公十一年(越令尹,公元前441年)、晋幽公四年(越王朱句十九年,公元前430年)和楚声桓王元年(越王翳五年,公元前407年)三次联合晋国一起征伐齐国[45],皆取得了胜利,可见这一时期越国国力仍然强盛,并与三晋、齐、鲁、宋等国保持着密切的关系,故能够参照周边地区的新兴礼制铸造一定数量的青铜礼乐器。不过,从《吕氏春秋·顺民》篇所记“齐庄子请攻越,问于和子。和子曰:‘先君有遗令曰:无攻越,越,猛虎也。’庄子曰:‘虽猛虎也,而今已死矣’”,陈奇猷先生考证,齐庄子系指田庄子,是田和的父亲[46],那么这段对话当发生于越王翳在位时期,可见在齐庄子看来,越国国势已有显著衰败的迹象,所以越王翳伐齐之役也不再与齐国争强而最终接受了齐国的请成[47],这与者汈编钟铭文中所见到的担忧无疑是相契合的。

既已判定者汈编钟属越国青铜乐器,便可以进一步与无锡鸿山、海盐黄家山、长兴鼻子山、余杭崇贤战国墓等越国土墩墓所出各类原始瓷、硬陶编钟进行比较,无疑他们在乐钟制度上具有显著的差异:青铜乐钟的使用存在制度性规范和乐律限制,而原始瓷、硬陶编钟因其特殊材质而无法演奏,所以数量、组合上并无定制,这是越国乐制中的“二分现象”。目前所见越国各类土墩墓皆不随葬青铜礼乐器,而只用原始瓷、硬陶编钟,所以极有可能在越国境内仅有出自王室的重臣贵族方能使用和随葬青铜乐钟,这与传世的越国青铜乐器资料是相吻合的,或可成为判断者汈身份的又一线索。当然,这还有待于今后考古发掘资料的证实。

[1]〔日〕浅原达郎:《者汈钟》,泉屋博古馆编《泉屋博古纪要》第五卷,1987年,第17—41页。

[2]a.蒙文通:《越史丛考》,人民出版社1983年;b.董楚平:《吴越文化新探》,浙江人民出版社1988年;c.毛颖、张敏:《长江下游的徐舒与吴越》,湖北教育出版社2005年;d.冯普仁:《吴越文化》,文物出版社2007年;e.孟文镛:《越国史稿》,中国社会科学出版社2010年。越国史实研究者众多,兹不赘举。

[3]a.容庚:《鸟虫书》,《中山大学学报》1964年第1期;b.饶宗颐:《者汈编钟铭释·序》,载《金匮论古综合刊》第1期,香港亚洲石印局印行1955年,第73页;c.Lothar Von Falkenhausen,Suspended Music:Chime-bells in the Cul⁃ture of Bronze Age China,University of California Press,1993:187;d.陈梦家:《西周年代考·六国纪年》,中华书局2005年,第157页;e.曹锦炎:《鸟虫书通考》,上海书画出版社1999年,第58页。

[4]郭沫若:《两周金文辞大系图录考释》,上海书店出版社1999年,第158页;董楚平先生亦指出勾践十九年正致力于军事扩张,是否能制作如此豪华的礼器尚值得怀疑,《吴越文化新探》,第346页。

[5]a.董珊:《越者汈钟铭新论》,《东南文化》2008年第2期;b.董珊:《吴越题铭研究》,科学出版社2014年,第88—92页。

[6]越国世系年代参照浅原达郎文中意见,春秋、战国之间则取453BC三家分晋为界标。

[7]a.李纯一:《中国上古出土乐器综论》,文物出版社1996年;b.王子初:《中国音乐考古学》,福建教育出版社2003年;c.方建军:《中国古代乐器概论(远古—汉代)》,人民出版社1996年;d.陈荃有:《中国青铜乐钟研究》,上海人民音乐出版社2005年;e.邵晓洁:《楚钟研究》,人民音乐出版社2010年;f.王友华:《先秦编钟研究》,广西师范大学出版社2013年。

[8]南京博物院、江苏省考古研究所、无锡市锡山区文物管理委员会:《鸿山越墓发掘报告》,文物出版社2007年。

[9]浙江省文物考古研究所、海盐县博物馆:《浙江海盐出土原始瓷乐器》,《文物》1985年第8期。

[10]浙江省文物考古研究所、长兴县博物馆:《浙江长兴鼻子山越国贵族墓》,《文物》2007年第1期。

[11]余杭县文物管理委员会:《浙江省余杭崇贤战国墓》,《东南文化》1989年第6期。

[12]a.黄翔鹏:《先秦编钟音阶结构的断代分析》,《江汉考古》1982年第2期;b.马承源:《商周青铜双音钟》,《考古学报》1981年第1期;c.冯光生:《周代编钟的双音技术及应用》,《中国音乐学》2002年第1期。当然尺寸只是决定编钟音高的重要因素之一,在尺寸设计之外,精细的调音仍是不可或缺的。

[13]北京大学考古系等:《天马——曲村遗址北赵晋侯墓地第五次发掘》,《文物》1995年第7期;当然西周时期多有乐钟拼凑的现象,所以编钟尺寸也常增减不齐,尺寸递减的趋势并不十分严格。参看王清雷:《西周乐悬制度的音乐考古学研究》,文物出版社2007年;王友华又指出西周晚期编钟存在“二分规律”,即8件组编钟中每4件之内是尺寸递减的,但两组4件之间尺寸又差别较大,说明是以4件为基础扩展而成的。参看[7]f,第219页。

[14]数据来源:a.河南省文物考古研究所:《新郑祭祀遗址》,大象出版社2006年;b.河南省文物研究所等:《淅川下寺春秋楚墓》,文物出版社1991年;c.河南省文物考古研究所编:《固始侯古堆一号墓》,大象出版社2004年;d.河南省文物考古研究所等编:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》,大象出版社2004年。

[15]数据来源:a.故宫藏钟尺寸委托故宫友人实测;b.其他乐钟数据来源于高桥准二氏的测量报告,〔日〕高桥准二:《者汈钟の的音高测定》,泉屋博古馆编《泉屋博古纪要》第五卷,1987年,42—49页。

[16]同[15]b。

[17]王世民:《西周暨春秋战国时代编钟铭文的排列形式》,载《中国考古学研究(二)——夏鼐先生考古五十年纪念论文集》,科学出版社1986年。

[18]目前唯一无法融入这一系统的仅有故宫所藏者汈钟,不仅尺寸(一说为通高18.3厘米)不在递减序列内,铭文布局也是迥异于其他“四字模式”编钟,如果它们确实同出于一座墓葬,那只能理解为:由于现有乐钟存在缺失,而临时从其他组别的者汈编钟内取来以拼凑乐律。杜廼松:《青铜礼乐器——故宫博物院藏文物珍品全集》,商务印书馆(香港)有限公司2006年,第152—153页。这种现象学者多有论及,此不赘述。参看a.李朝远:《楚公逆钟的成编方式及其他》,《青铜器学步集》,文物出版社2007年;b.谭德睿:《编钟设计探源——晋侯苏钟考察浅识》,上海博物馆编《晋侯墓地出土青铜器国际学术研讨会论文集》,上海书画出版社2002年;c.高西省:《楚公编钟及有关问题》,《文物》2015年第1期;d.王清雷:《西周乐悬制度的音乐考古学研究》,文物出版社2007年等。

[19]同[15]b。

[20]同[1]。

[21]近来张翔先生从春秋早期郭家庙M30出土的钮钟指出,钮钟的形态应是从铃发展而来,张翔:《郭家庙M30出土的编钮钟》,《音乐研究》2016年第5期。

[22]M2009虢仲墓的发掘报告尚未公布,可参看赵世纲:《中国音乐文物大系·河南卷》,大象出版社1996年,第128页。

[23]山西省考古研究所:《1976年闻喜上郭村周代墓葬清理记》,载《三晋考古》(第一辑),山西人民出版社1994年,第123—138页。

[24]a.烟台市文物管理委员会:《山东蓬莱县柳格庄墓群发掘简报》,《考古》1990年第9期;b.山西省文物管理委员会侯马工作站:《山西侯马上马村东周墓葬》,《考古》1963年第5期。

[25]a.赵慧民、李百勤、李春喜:《山西临猗县程村两座东周墓》,《考古》1991年第11期;b.山西省考古研究所:《上马墓地》,文物出版社1994年;c.山西省考古研究所等:《长治分水岭东周墓地》,文物出版社2010年;d.山东省文物考古研究所、沂水县文物管理站:《山东沂水刘家店子春秋墓发掘简报》,《文物》1984年第9期;e.山东省博物馆等:《莒南大店春秋时期莒国殉人墓》,《考古学报》1976年第3期;f.山东大学历史文化学院考古系:《长清仙人台五号墓发掘简报》,《文物》1998年第9期;g.山东省兖石铁路文物考古工作队:《临沂凤凰岭东周墓》,齐鲁书社1987年;h.海阳县博物馆、滕鸿儒、王洪明:《山东海阳嘴子前村春秋墓出土铜器》,《文物》1985年第3期;i.安徽省文物管理委员会、安徽省博物馆:《寿县蔡侯墓出土遗物》,科学出版社1956年;j.安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆:《春秋钟离君柏墓发掘报告》,《考古学报》2013年第2期;k.安徽省文物考古研究所、凤阳县文物管理所:《安徽凤阳卞庄一号春秋墓发掘简报》,《文物》2009年第8期;l.江苏省文物管理委员会、南京博物院:《江苏六合程桥东周墓》,《考古》1965年第3期;m.孔令远、陈永清:《江苏邳州市九女墩三号墩的发掘》,《考古》2002年第5期;n.江苏省丹徒考古队:《江苏丹徒北山顶春秋墓发掘报告》,《东南文化》1988年第3、4合期;o.中国科学院考古研究所:《辉县发掘报告》,科学出版社1956年;p.河南省文物考古研究所等:《淅川和尚岭与徐家岭楚墓》,大象出版社2004年;q.平顶山市文物管理局、叶县文化局:《河南叶县旧县四号春秋墓发掘简报》,《文物》2007年第9期;r.河南省文物考古研究所:《固始侯古堆一号墓》,大象出版社2004年;s.洛阳市文物工作队:《洛阳体育场路西东周墓发掘报告》,文物出版社2011年;t.张翔:《郭家庙M30出土的编钮钟》,《音乐研究》2016年第5期。

[26]a.河南省文物考古研究所:《新郑祭祀遗址》,大象出版社2006年;b.王子初:《中国音乐文物大系·续河南卷》,大象出版社1996年,第165—284页;c.河南博物院、台北历史博物馆编:《新郑郑公大墓青铜器》,大象出版社2001年,第155—171页。

[27]洛阳市文物工作队:《洛阳解放路战国陪葬坑发掘报告》,《考古学报》2002年第3期。

[28]湖北省博物馆编:《九连墩——长江中游的楚国贵族大墓》,文物出版社2007年,第19页。

[29]湖北省荆州博物馆:《荆州天星观二号楚墓》,文物出版社2003年,第63—89页。从钮钟纹饰可以看出,编号M2︰42—17的钮钟钮部、舞部、枚部等纹饰与其他钮钟有较大差别,呈现出不同的风格,故发掘报告第77页推断“应是在原有钮钟缺失后,另外补充的”。

[30]湖北省荆州地区博物馆:《江陵天星观1号楚墓》,《考古学报》1982年第1期。

[31]河北省文物局文物工作队:《河北易县燕下都第十六号墓发掘》,《考古学报》1965年第2期。

[32]山西省考古研究所、晋东南地区文化局:《山西省潞城县潞河战国墓》,《文物》1986年第6期。

[33]山东省文物考古研究所:《临淄齐墓》,文物出版社2007年,第322页。

[34]a.杨富斗:《山西万荣县庙前村的战国墓》,《文物》1958年第12期;b.同[1]a;c.刘一俊、冯沂:《山东郯城县二中战国墓的清理》,《考古》1996年第3期;d.周昌富、温增源主编:《中国音乐文物大系·山东卷》,大象出版社2001年,第95、100、106页。

[35]同[1],第21页。

[36]浙江省文物考古研究所等编著:《印山越王陵》,文物出版社2002年,第33页。

[37]同[5]b,第84—94页。

[38]同[8]。

[39]同[9]。

[40]同[10]。

[41]浙江省文物考古研究所:《浙江越墓》,科学出版社2009年,第190—192页。

[42]a.张敏:《吴越贵族墓葬的甄别研究》,《文物》2010年第1期;b.同[41],第217—219页。

[43]同[5]b,第42—74页。

[44]王子初:《中国青铜乐钟的音乐学断代——钟磬的音乐考古学断代之二》,《中国音乐学》2007年第1期。

[45]李学勤主编、清华大学出土文献研究与保护中心编:《清华大学藏战国竹简(贰)》,中西书局2011年。

[46]陈奇猷:《吕氏春秋新校释》,上海古籍出版社2002年,第484—496页。

[47]陈民镇:《清华简<系年>所见越国史新史料》,《中国长城博物馆》2013年第3期。