山东新泰周家庄墓地出土的吴越式兵器及其来源

王 震

(吉林大学考古学院 吉林长春 130012)

内容提要:山东新泰周家庄墓地为东周时期齐国墓葬,出土了大量吴越风格青铜兵器。关于其国属和来源,学术界主要有吴国馈赠品、战利品、部分为利用吴国技术在本地铸造等不同观点。考察、分析这批兵器的形制特征、金相成分和铸造技术,结合文献记载和考古资料,推知这批兵器大多呈现吴越式风格,但也有部分具有越、齐、楚特征;部分兵器为流入的战利品,但也有部分是在新泰本地铸造。

周家庄墓地位于山东省新泰市青云街道办事处周家庄村东南,2002年旧村改造中发现墓葬,山东省文物考古研究所等单位随即展开抢救性发掘,2014年出版了发掘报告——《新泰周家庄东周墓地》[1]。

周家庄墓地为东周时期齐国墓葬,出土遗物种类丰富,其中具有吴越风格兵器尤为引人注意。发掘报告出版前,发掘者认为墓地出土的兵器仅有吴国兵器,与齐吴两国艾陵之战有关[2];随后又系统收集了山东地区出土的吴国遗存,重点对周家庄墓地出土的青铜剑、燕尾戈、多戈戟等“吴国”兵器讨论,并分析了吴国与山东地区交流的历史背景[3]。后发掘报告又对原认定的“吴国”兵器略有增删,认为墓地所出吴国兵器为馈赠后长期使用,不过“更多或许是战利品”[4]。有学者认为这批兵器与艾陵之战无关,部分可能为逃亡齐国的伍子胥之子带去,部分可能利用吴国技术在本地铸造[5]。另外,报告第六章第一节发表了北京科技大学对周家庄墓地青铜器金相及成分检测结果,认为墓地所出的吴国特色兵器可能是战利品而非技术交流的结果[6]。而第六章第二节中,由上海博物馆对周家庄墓地出土青铜器的制作技术进行了研究,其中墓地出土两把菱形纹装饰风格相同的青铜剑,检测者认为两把铜剑可能不在同地制作,其一可能为当地工匠模仿铸造而成[7]。

以往吴越式兵器在全国各地只有零星发现,而如周家庄墓地这样集中出土的情况较为少见,理清墓地所出吴越式兵器种类及来源,对于认识东周时期齐与吴越的关系有着重要意义,本文将针对这一问题展开讨论。考虑吴越两国地域相邻、文化相近,尤其是越灭吴后两者兵器风格更趋于相同,多数兵器很难确指为其中某一国,因此,下文分析中除个别器物,统一称其为“吴越式兵器”。

一、周家庄墓地出土的吴越式兵器

新泰周家庄墓地有42座墓葬共出兵器385件(组)[8],主要有剑、戈、戟、矛和镞等,其中以戈数量最多。由于吴越地区以铜剑最为著名,周家庄墓地出土的吴越式兵器亦以铜剑为主,因此,本文先从铜剑入手并逐类进行分析。

剑 周家庄墓地出土铜剑较多,有70余件,按茎部不同可分柱茎剑、空茎剑和扁茎剑三类。其中部分铜剑或剑身饰花纹、或有同心圆首或为复合铸造而成,此三类被称为“吴越青铜兵器三绝”[9],为典型吴越地区铜剑的特征;个别器物据铭文亦可知其为吴越铜剑。未具以上特征或铭文的柱茎剑、空茎剑,虽已有学者指出其起源于吴越地区[10],但春秋晚期以来已散见于吴越以外各诸侯国[11],本文不再将其认定为吴越式兵器。因此,按照本文的理解,可将墓地所出的吴越式铜剑分为以下四类。

A类:剑身表面具有装饰性花纹,有菱形纹、长方形方格纹等几类。如M1︰56铜剑(图一︰1),扁茎,剑身前端残,上饰菱形暗纹,线形脊,横截面呈菱形。

B类:具有同心圆剑首,即剑首由密集的同心圆纹组成。如M1︰55铜剑(图一︰2),同心圆纹剑首,柱茎上有双箍,剑身前端残,线形脊,横截面呈菱形。

C类:复合铸造而成,即复合剑,指剑脊和两从分开铸造而后嵌铸成为一体,因合金成分差异而使剑脊和剑从呈现不同的颜色,因此亦被称为双色剑。周家庄墓地中的M1︰53和M1︰57铜剑经过铸造工艺分析,两者均复合铸造而成,剑身整体上呈双色[12]。如M1︰53铜剑(图一︰3)保存较完好,扁茎,剑身较长,前锋内收、凸棱脊,脊线上有一乳丁。复合剑为使剑脊与两从结合更为紧密,剑脊通常中间鼓两端细,因此合铸完成后剑脊中部突出而形成凸棱脊。以往分析的复合剑均见有明显的凸棱脊[13],因此周家庄墓地出土的其他未经检测的凸棱脊铜剑亦可能为复合剑。

D类:剑身饰花纹同时有同心圆剑首。如M2︰24铜剑(图一︰4),同心圆纹剑首,柱茎上有双箍,前锋内收,剑身多处断裂,饰菱形暗纹,线形脊,横截面呈菱形。

另外,M11随葬的铜剑(M11︰23)扁茎,剑身前三分之一处内收,上有铭文“攻吴王姑发者反之子通自作元用”(图一︰5)。已有学者考证“姑发者反”即是吴王诸樊,作剑者为其子通[14]。此剑虽未有以上特征,但根据铭文可以确定为吴国兵器无疑。

戈 周家庄墓地出土戈数量最多,有130多件,多素面无纹饰,呈现出东周时期齐鲁地区铜戈的特点[15]。其中有3件铜戈有纹饰,分别为M2︰8、M15︰2和M5︰26,与吴越铜戈纹饰相似。如M2︰8铜戈援较短直,胡下端平直,内微上翘;援锋、刃及胡呈竹节状,造型特殊;内上饰窃曲纹,外以双边勾线,援末端有一“王”字(图一︰6)。内上纹饰整体上与山西万荣庙前采集的吴国“王子于戈”[16](图一︰7)相似,但以双线勾边多见于越国铜戈[17],由此该铜戈可能融合了吴越两国的风格。M15︰2铜戈短援上扬,中部起脊,长胡,内上以双边勾线,内填单线勾连(图一︰8),纹样整体上与吴王光戈(图一︰9)相似[18],内后下方有缺口亦与之相同,因此该戈为吴越式兵器。M5︰26铜戈短援上扬,长胡下端弧收,圆角长方形内,内上饰有交龙纹,周边有直线边框(图一︰10)。以单直线边框为吴国铜戈特点[19],但纹饰风格整体上与湖北江陵九店楚墓M642︰19铜戈[20](图一︰11)相似,因此该戈可能融合了吴楚两国风格。另外,周家庄墓地还出有2件素面燕尾形戈(M56︰2、M56︰3),宽援、长胡,燕尾形内(图一︰12)。这种形制与河北邢台葛家庄M10出土的“玄镠戈”[21](图一︰13)形制相似,李学勤先生根据铭文认定其为吴国兵器[22]。同样具有吴越铭文的燕尾形戈还见于山西忻州[23]与河南新郑[24]等地,因此周家庄M56所出燕尾戈亦为吴越式兵器。

戟 周家庄墓地所出铜戟为东周时期常见的分铸联装戟,即由戈、矛组合而成,部分戟还有距,但亦见有其他形制。如M3出有多戈戟(M3︰37、M3︰38、M3︰39),由3件戈组成,自上而下渐小,皆细长援,柳叶形锋,以穿上有鸟翅形扉饰最具特点(图一︰14),原报告认为此多戈戟为吴国器物。此种制作华美穿上有扉饰的多戈戟也见于楚墓之中,但已有学者论证此多戈戟为越国兵器的特点,而后传播至楚地而深受楚人喜爱[25],因此该戟为吴越式兵器。

矛 周家庄墓地出土铜矛以三叶形长骹式居多,但M61︰1铜矛扁圆形骹尾端内凹,器身饰网格暗纹(图一︰15)。骹部内凹,器身饰暗纹为典型吴越地区铜矛的形制特点[26],此矛应为吴越式兵器。

除上述器物外,周家庄墓地还出有5件有铭文“王”字的兵器。按铭文“王”字上有无点,可分两种形式:其一,“王”字上有一点,如前文提及的M2︰8竹节戈,内末尾上有一“王”字,M1︰24、M1︰25铜戈上有铭文“王武之车戈”,其“王”字上均有一点(图一︰6);其二,“王”字无点,如M2︰10、M2︰11两件矛上的“王”字(图一︰16a)。原报告认为这五件器物均为齐国与吴国交战时获得的战利品。其主要理由为:兵器铭文“王”字与吴国兵器常见“王”字一致,齐国陶文、金文“王”字上有点或出头,但不一定为齐国特有,并举出反例;兵器上铭文“王”字表明其为国君所用兵器,齐国至战国中期才称王,与上述墓葬年代时间不合,且周家庄墓地为齐国军士墓地,普通将士不可能拥有齐王兵器,因此铭文“王”只能指吴王,具有该字铭文的兵器均为吴国兵器[27]。

图一// 周家庄墓地与其他遗址出土吴越式兵器比较图

首先,从字体上看,这种笔画平直字形方正的“王”字,见于东周时期各个诸侯国而不只是吴国[28](图一︰16b、16c),也有学者指出吴越地区此类字体可能受到晋系和楚系文字的影响[29]。而王字有点或出头,目前仅见于齐国文字,报告举出临淄铜豆的反例[30],铭文第一句为“唯王九月”,“王”字上有一点,器身其余铭文表明其为媵器,原报告据此认为该器非齐国器物,进而推定“王”字有点并非齐系文字特有。此器虽为媵器,但后有学者考证作器者可能为姜齐后裔[31],此器仍属齐器,可见原报告所举“反例”仍有可讨论的空间,因此“王”字有点或出头应为齐国文字特点。至于“王”字的理解,任相宏先生认为是姓氏[32]。此外,湖广地区也多见“王”字铭文铜器,字体虽与周家庄墓地所出“王”字不同,也有学者认为是越族的标志或徽记[33],可见铭文“王”字有多重理解,不一定指代国君,也不一定特指吴王。其次,M1︰24、M1︰25铜戈铭文为“王武之车戈”,不但字体上属于齐式,且自名加配属对象的组成亦为齐国铭文方式[34]。再次,从形制看,M1︰24、M1︰25铜戈援身束腰(图一︰17),与山东长岛王沟齐墓M10所出铜戈相似[35](图一︰18),不见有吴越文化因素。M2︰10、M2︰11为三叶式铜矛(图一︰19),此种类型铜矛在本地早已存在,而与吴越地区春秋晚期以来铜矛多骹叶一体式(图一︰20)[36]明显不同。因此,除上文已经分析的M2︰8竹节戈具有吴越风格外,其余4件有铭文“王”字的兵器认定为齐国兵器较为稳妥。

除上述器物之外,墓地还有部分兵器铸造精良,富有银灰色光泽,硬度大,较为锋利[37],原报告亦认为是吴国兵器。吴越兵器素以锋利精美著称,这些兵器中可能亦有吴越式兵器,原报告中未明确指出具体个例,尚难进行更进一步的分析。

表一// 周家庄墓地出土吴越风格兵器一览表

总之,上文分析的吴越式兵器中,有较明确的越国风格甚至部分带有楚国风格。原报告之所以均将其认为是吴国兵器,可能受到前文提及的“吴王诸樊之子通剑”铭文的影响。吴越两国文化相近,多数兵器难以确认为其中某一国,不宜因一件吴国铭文剑而将墓地出土吴越式兵器均认作吴国兵器。另外,若根据笔者的理解,周家庄墓地可分四期,年代分别为春秋末年、战国早期早段、战国早期晚段和战国中期早段[38],四期墓葬中均有吴越式兵器出土。且战国早期墓葬占墓地可分期墓数的80%,此时期主要为越国北上与齐争霸,吴国已灭亡,墓地所出吴越式兵器更有可能来自于越国而非吴国。

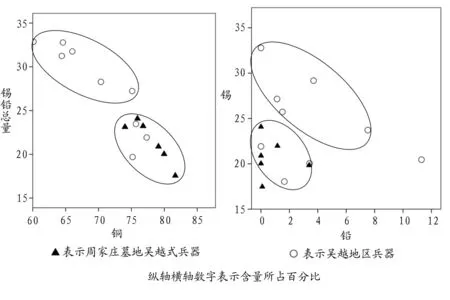

图二// 上海博物馆藏青铜剑合金成分散点图

根据以上分析,可将周家庄墓地出土吴越式兵器及其墓葬情况制成表一,从表中可以看出以下几点:首先,周家庄墓地出土吴越式兵器数量多,其中以青铜剑为主,共有33把,占墓地出土铜剑总数的45%多;其次,墓地共有24座墓葬出有吴越式兵器,占出土兵器墓葬总数的55%之多,其中有大型墓葬,亦有中小型墓葬;再次,从文化因素上分析,部分吴越式兵器有典型的齐国特征,如前文提及的M2︰8竹节戈,纹饰融合吴越两国风格,但内后末尾铭文“王”却为典型的齐国文字形体,又如本文所分的C类铜剑,仅能从制作技术上确定为吴越式,形制与墓地所出齐鲁地区非吴越式铜剑基本相同。墓地出土的吴越式兵器量大,涵盖大中小型墓葬,并且部分吴越式兵器具有齐国文化因素,这些特点用“馈赠或战利品”的说法不容易解释。难能可贵的是,报告附录中提供了墓地出土青铜器的相关科技检测和分析结果,为我们进一步分析周家庄墓地出土的吴越式兵器的来源提供了条件。

二、周家庄墓地吴越式兵器的来源

报告第六章第一节中,不仅发表了周家庄墓地出土金属器的金相及成分检测结果,还与以往发表的吴越地区铜容器、兵器合金成分进行对比,指出两地区兵器成分接近,而铜容器成分则有一定差异,从而得出具有吴国风格的兵器不是技术传入的结果,而可能是战利品的结论。青铜器合金成分的分析及比较对研究周家庄墓地吴越式兵器来源和古代冶金技术有着重要意义。原报告指出两地铜容器成分有差异是正确的,但在分析两地兵器成分对比过程中,作为参照的吴越地区兵器既有江苏谏壁王家山、丹徒青龙山墓葬出土品,又有上海博物馆藏青铜剑。上述两墓经科学发掘,为春秋晚期吴越大型墓葬,所出兵器可作为吴越地区兵器代表。而博物馆藏品来源较为复杂,且查阅发表铜剑合金成分的原文中既未描述所检测铜剑形制,亦未指明其国别。若将其合金成分以锡铅总量、铜含量以及锡、铅含量为变量分别制成散点图,根据样本分布情况至少可以将其分为两类(图二),也表明馆藏铜剑的来源可能不单纯,因此可考虑暂不将其作为吴越地区兵器的代表用以参照分析。另外,检测者认为两地兵器成分接近的前提是“锡含量集中在20%以下,铅含量集中在 15% 之下”[39],该标准可能为兵器类合金成分共同特点。若按此合金范围来衡量以往的合金成分结果,东周时期各国兵器合金成分基本都在此范围之中。如华觉明先生统计的东周时期各国62件兵器的合金成分,只有2件兵器的合金成分与该范围略有出入[40]。因此,检测者提出的合金范围应是兵器类合金成分的共性。

由于兵器均为青铜合金,差别主要在于锡、铅含量,但两类元素含量对兵器性能影响不同,两者通常呈负相关,所以还有必要对锡铅总量进行分析。因此为了更好地比较两地兵器合金成分的异同,下文亦将锡铅总量、铜含量以及锡、铅含量为变量分别制成散点图进行分析。周家庄墓地所检测的兵器中,有6件为本文认为的吴越式兵器[41],前文已分析上海博物馆藏青铜剑并不适合作为吴越地区兵器的代表,若将其剔除,将周家庄吴越式兵器与吴越地区的兵器合金成分进行比较(图三)。从锡铅总量与铜含量散点图上看,与吴越地区兵器相比,周家庄墓地吴越式兵器锡铅总量低而铜含量较高。从锡、铅含量散点图上看,两者差别更为明显,周家庄墓地吴越式兵器表现出低铅高锡的特点,但吴越地区大部分兵器锡、铅含量都更高。因此,两者大部分兵器合金成分有明显的不同。若再对周家庄墓地出土兵器合金成分进行分析(图四),从锡铅总量、铜含量散点图上,周家庄吴越式兵器与大部分非吴越式兵器相同,都是锡铅总量较低而铜含量较高,表现出较强的一致性。从锡、铅含量散点图上可发现,若按铅含量不同可将周家庄非吴越式兵器分为低铅和高铅两组,周家庄墓地出土的吴越式兵器与低铅组非吴越式兵器合金成分相近。综上所述,从锡、铅含量及锡铅总量与铜含量上,周家庄墓地吴越式兵器与大部分吴越地区兵器有较明显差别,但却与周家庄墓地部分非吴越式兵器有较强的相似性。而周家庄墓地非吴越式兵器不见有其他地区风格应为本地铸造,因此从合金成分上分析,周家庄墓地吴越式兵器至少有一部分可能于新泰本地铸造,并非全部从吴越地区直接输入。

图三// 周家庄墓地吴越式兵器与吴越地区兵器合金成分散点图

图四// 周家庄墓地吴越式兵器与非吴越式兵器合金成分散点图

从青铜器制作技术上分析,周家庄墓地出土吴越式兵器多种制作技术与吴越地区兵器制作技术也有所区别。如在同心圆剑首与茎部连接技术上,为防止剑首脱落,周家庄墓地的同心圆首剑在主榫头上设置次榫头方式与剑茎连接,而以往吴越地区铜剑采取蘑菇头形状结构与剑茎连接[42],两者连接方式不同。又如在复合剑的制作技术上,周家庄墓地所出复合剑低锡区设置在剑脊两侧,其截面结构呈现多种形式,如燕尾形、六边形等,使得低锡区与高锡区结合浑然一体,而与吴越地区铜剑的简单榫卯结构不同。再如,对M1︰232和M2︰48两把饰有菱形暗纹铜剑的SEM-EDS微区形貌和成分分析,得知M1所出铜剑菱形纹镀锡层较薄只附于剑身表面,内部为ε相和η相,其所需温度较低;而M2所出铜剑镀锡层较厚且深入基体,内部为δ+(α+δ)共析相,需要温度相对较高。虽然两把铜剑表面具有相同的装饰效果,但内部结构不同、制作工艺明显有别,因此检测者认为这两把铜剑可能并非在同一地区制作,M1所出菱形纹剑可能是本地工匠模仿外来兵器而“铸出形似而神不似的器物”[43]。因此在青铜兵器的制作技术上,也表明周家庄出土的部分吴越式兵器可能在本地铸造。

近年来新泰地区尚未发现有冶铸作坊遗址,但却有考古证据显示其可能存在。此前已有学者考证新泰地区可能为春秋时期的平阳[44],且新泰城区出有“平阳廪”和“平阳市”陶文,因此任相宏先生推断新泰城区一带当为齐国平阳城[45]。齐系铭文中有“平阳”地名者,已见有数例。如兵器中平阳左库戈和平阳戈[46],钱币中也见有“平阳冶宋”齐刀币[47]。这些遗存年代可能略晚,但却表明新泰地区或存在冶铸作坊,那么周家庄墓地出土的兵器自然有可能在本地铸造。

综合上述分析,无论从墓地出土兵器合金成分、制作技术,还是考古相关发现都表明周家庄墓地所出吴越式兵器存在本地铸造的可能,如前文所举具有楚国、齐国特征的吴越式兵器及部分C类铜剑即属此类。但这种本地铸造似有多种情形,可能是新泰地区工匠掌握了吴越地区先进的冶金技术在本地铸造,亦有可能吴越地区工匠直接来到新泰地区进行铸造。《越绝书》中曾有楚王让风胡子请干将、莫邪到楚地铸剑的传说,事件的真实性与年代俱不可考,但不妨将其认为是古代吴越地区铸剑技术向周边国家传播的一个缩影,齐国与吴越相邻,自然有可能成为技术交流的受益国之一。春秋末年,齐吴两国除争霸战争之外,两国关系略显微妙。齐国大臣庆封、鲍子先后逃至吴国,并受到吴国厚待;伍子胥在被吴王诛杀之前,也将其子托付与齐国鲍氏。战国早期时齐越两国交流以战争形式为主,双方各有胜负,越国工匠亦有可能被俘至齐国。这些都显示两地之间存在直接人员交往,吴越地区工匠也有可能来到齐国。至于其余的吴越式兵器,如前文提及的M11出土的吴王诸樊之子通铭文剑,可能即如报告所说,通过馈赠或战争等方式辗转而至新泰地区。由于缺乏进一步信息,难以对墓地所出吴越式兵器的来源再做进一步分析推测。

三、结语

本文通过对周家庄墓地出土的吴越式兵器进行分析,认为其中部分兵器风格并不单一,部分兵器有明确的越国、楚国和齐国风格。另外,本文从周家庄墓地出土兵器的合金成分、制作技术,并结合相关文献和考古线索分析,认为墓地出土的部分吴越式兵器可能是在新泰地区铸造而成。

(附记:本文在写作过程中得到导师滕铭予教授悉心指导,谨致谢忱!)

[1]山东省文物考古研究所:《新泰周家庄东周墓地》,文物出版社2014年。

[2]刘延常、张庆法、徐传善:《新泰周家庄墓葬出土大量吴国兵器》,《中国文物报》2003年11月5日。

[3]刘延常、曲传刚、穆红梅:《山东地区吴文化遗存分析》,《东南文化》2010年第5期。

[4]同[1],第483页。

[5]任相宏、张庆法:《吴王诸樊之子通剑及相关问题探讨》,《中国历史文物》2004年第5期。

[6]同[1],第513页。

[7]同[1],第523页。

[8]报告38页和462页均指出43座墓葬随葬有兵器,经核对应为42座随葬有兵器。

[9]廉海萍、谭德睿、徐惠康:《东周吴越青铜兵器技术研究》,江晓源编《多元文化中的科学史:第十届国际东亚科学史论文集》,上海交通大学出版社2005年。

[10]李伯谦:《中原地区东周铜剑渊源试探》,《文物》1982年第1期。

[11]田伟:《试论两周时期青铜剑》,《考古学报》2013年第4期。

[12]查阅原报告均无两剑身双色的描述,观察图版照片双色亦不明显,可能是由于剑身锈蚀或表面有泥土等杂物所致。

[13]a.廉海萍、谭德睿:《东周青铜复合剑制作技术研究》,《文物保护与考古科学》2002年第14卷(增刊);b.彭适凡、华觉明、王玉柱:《江西出土的青铜复合剑及其检测研究》,《中原文物》1994年第3期;c.肖梦龙、华觉明、苏荣誉、贾莹:《吴之干剑研究》,肖梦龙、刘伟主编《吴国青铜器综合研究》,科学出版社2004年,第105—106页。

[14]同[5]。

[15]井中伟:《早期中国青铜戈·戟研究》,科学出版社2011年,第211页。

[16]山西省考古研究所:《万荣庙前东周墓发掘收获》,《三晋考古》(第一辑),山西人民出版社1994年,第247—248页。

[17]同[15],第267页。

[18]中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成》,中华书局2007年,编号11257。

[19]同[15],第264页。

[20]湖北省文物考古研究所:《江陵九店东周楚墓》,科学出版社1995年。

[21]河北省文物考古研究所等:《河北邢台市葛家庄10号墓的发掘》,《考古》2001年第2期。

[22]李学勤:《论邢台葛家庄玄镠戈》,《三代文明研究(一)》,科学出版社1999年。

[23]陶正刚:《山西出土的吴越地区青铜器及其研究》,《吴越地区青铜器研究论文集》,香港两木出版社1997年,第205—212页。

[24]薛文灿、崔耕:《新郑县出土铜剑、铜戈简报》,《中原文物》1982年第4期。

[25]同[15],第267页。

[26]a.肖梦龙:《吴国青铜兵器研究》,《考古学报》1991年第2期;b.沈融:《吴越系统青铜矛研究》,《华夏考古》2007年第1期。

[27]同[1],第482页。

[28]a.图中三晋文字赵孟庎壶和郸孝子鼎铭文,见汤志彪:《三晋文字编》,作家出版社2013年,第14页;b.齐系文字叔尸镈和庚壶,见张振谦:《齐鲁文字编》,学苑出版社2014年,第27页。

[29]董珊:《吴越题铭研究》,上海古籍出版社2014年,第4页。

[30]张龙海:《山东临淄出土一件有铭铜豆》,《考古》1990年第11期。

[31]何琳仪:《节可忌豆小记》,《考古》1991年第10期。

[32]同[5]。

[33]a.黄展岳:《论两广出土的先秦青铜器》,《考古学报》1986年第4期;b.董楚平:《吴越徐舒金文集释》,浙江古籍出版社1992年,第212页。但周家庄铜矛“王”字与其字体不同,此处暂不将其认作越国相关器物。

[34]同[15],第211页。

[35]烟台市文物管理委员会:《山东长岛王沟东周墓群》,《考古学报》1993年第1期。

[36]同[26]b。

[37]同[1],第483页。

[38]王震:《新泰周家庄墓地分期及相关问题》,《边疆考古研究》(第24辑),科学出版社2018年。

[39]同[1],第511页。

[40]华觉明:《中国古代金属技术》,大象出版社1999年,第267—271页。

[41]分别为报告第491页表中编号7059(M2︰24铜剑)、7075(M16︰6 铜剑)、7103(M38︰1铜剑)、7108(M61︰1铜矛)、7113、7125(M65︰19铜剑)。

[42]报告第516页,以及丁忠明、吴来明、刘延常、曲传刚、穆红梅:《山东新泰出土同心圆首剑连接技术研究》,《文物保护与考古科学》2014年第3期。

[43]同[1],第523页。

[44]裘锡圭、李家浩:《战国平阳刀币考》,《中国钱币》1988年第2期。

[45]山东大学历史文化学院、山东省博物馆、新泰市博物馆:《新泰出土田齐陶文》,文物出版社2014年,第296页。

[46]同[18],两件器物分别为第11017和11156。

[47]汪庆正等编:《中国历代货币大系·先秦卷》,上海辞书出版社1998年,编号3797。