小学科学课程的发展与评价探索

王思锦

(北京市海淀区教师进修学校,北京100195)

1 小学科学课程的历史沿革

我国近代第一部国家级课程标准是1904年1月清政府颁布的《奏定学堂章程》,又称“癸卯学制”。初等小学堂的科学学科名为“格致”,内容主要包括乡土之动物、植物、矿物,寻常物理、化学现象,生理卫生等。1912年1月,中华民国政府颁布《普通教育暂行课程标准》,规定高等小学开设“博物”,后改称“理科”。1922年11月,中华民国北洋政府以大总统令颁布《学校系统改革案》,对各级学校修业年限作出规定:初等教育6年(包括初级小学4年,高级小学2年);中等教育6年(包括初中和高中,各3年);高等教育3~6年。此所谓壬戌学制,是中国现代教育史上影响最深的一次变革,标志着中国近代以来的学制体系建设基本完成。1923年北洋政府发布《新学制课程标准纲要》,规定小学设置自然课。此后,普通中小学课程设置先后经历了3次正式调整。1929年颁布《中小学课程暂行标准》,1932年颁布《小学正式课程标准》,1936年颁布《修正小学课程标准》。在3次调整中,科学学科名称几经改变,但在小学各学段都占有重要地位[1]。

新中国成立初期,各学科课程文件仿效苏联以“大纲”命名。1956年颁布《小学自然教学大纲(草案)》[2],1963年颁布《全日制小学自然教学大纲(草案)》[3],1978年颁布《全日制十年制学校小学自然常识教学大纲(试行草案)》[4]。在几次修订过程中,科学学科经历了一段曲折的过程,先是结合在初小语文中,继而在低年级被取消。1988年开始实施义务教育,在小学1~6年级教学计划中为自然学科设置了独立科目,在小学阶段重新确立了科学教育的基础学科地位。

2001年7月,国家启动新一轮基础教育课程改革,颁布《全日制义务教育科学(3~6年级)课程标准(实验稿)》。小学科学课程性质定位于“以培养科学素养为宗旨的科学启蒙课程”。此次改革不仅将沿用了几十年的学科名称由原来的“自然”改为“科学”,最重要的是对教学内容进行了扩展,从以自然现象、事物为主扩展到整个自然科学领域,包括与自然科学有关的人文精神、价值观及科学技术与社会的关系等,还包括科学探究的方法和过程。原来的自然课程以传授科学知识为主,而科学课程则十分强调科学探究能力的培养,将“以探究为核心”确定为科学课程的基本理念之一:探究既是科学学习的目标,又是科学学习的方式;亲身经历以探究为主的学习活动是学生学习科学的主要途径[5]。

2017年2月,教育部发布《义务教育小学科学课程标准》。课程目标由原来的科学探究、情感态度与价值观、科学知识3个维度,调整为科学知识、科学探究、科学态度及科学、技术、社会与环境4个维度,旨在通过科学技术与日常生活的联系、科学技术与社会发展的联系、人类与自然和谐相处3个方面让学生感受科学技术与社会和环境的互动。课程内容在原有物质科学、生命科学、地球与宇宙科学3个领域基础上,增加了技术与工程领域,使学生有机会综合所学的各方面知识,体验科学技术对个人生活和社会发展的影响[6]。

综上所述,我国近现代小学科学课程已经延续了100多年,虽然各个时期课程的名称不同,但传播科学知识、培育科学精神的宗旨从来就没有改变。随着人们对“科学”认识的不断深入,科学课程内容也由单纯的“自然之物”不断扩充,涵盖了自然科学的各个领域。

2 小学科学课程的目标演化

知识就是力量。普及和传播科学知识曾经是小学科学课程的核心目标。

1988年邓小平提出“科学技术是第一生产力”的论断。在此背景下,科学课程单一的知识目标扩充为“双基”,即基础知识和基本技能,强调科学知识的技术转化。1992年颁布的《九年义务教育全日制小学自然教学大纲(试用)》指出,自然的教学目的是指导学生获得一些浅显的自然科学基础知识,同时培养他们的科学志趣及学科学、用科学的能力(主要是初步的观察能力,实验能力,制作、栽培、饲养等动手能力,逻辑思维能力和想象能力),启发他们的创造精神[7]。

2001年7月启动的基础教育课程改革将义务教育阶段各学科教学目标扩充为3个维度:知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观。超越知识的功利性,把人的情感、态度、价值观念纳入教学目标,体现了现代教育以人为本的基本理念。经过10多年的教学实践和反复修改论证,2017年版科学课程标准进一步将课程目标调整为科学知识,科学探究,科学态度,科学、技术、社会与环境4个维度。课程总目标为:学生通过科学课程的学习,保持和发展对自然的好奇心和探究热情;了解与认知水平相适应的科学知识;体验科学探究的基本过程,培养良好的学习习惯,发展科学探究能力;发展学习能力、思维能力、实践能力和创新能力,以及用科学语言与他人交流和沟通的能力;形成尊重事实、乐于探究、与他人合作的科学态度;了解科学、技术、社会和环境的关系,具有创新意识、保护环境的意识和社会责任感[6]。

2016年9月,中国学生发展核心素养研究成果发布,以培养“全面发展的人”为核心,将核心素养分为文化基础、自主发展、社会参与3个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新6个素养,具体细化为国家认同等18个基本要点,从而将教育的最终目标指向了学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力[8]。至此,可以清晰地看到,我国小学科学课程大致经历了3个发展阶段,即从注重科学知识的传授,到知识与能力并重,再到以“全面发展的人”为核心的核心素养的提升。

3 小学科学课程的评价探索

2001年课改前,小学科学课程属于“副科”,没有统一考试。学生的科学课成绩主要由任课教师自主命题并结合课堂学习表现作出综合评定。2001年课改后,小学科学学业评价的探索大致可以分为两个阶段。

3.1 第一阶段:2001年至2011年

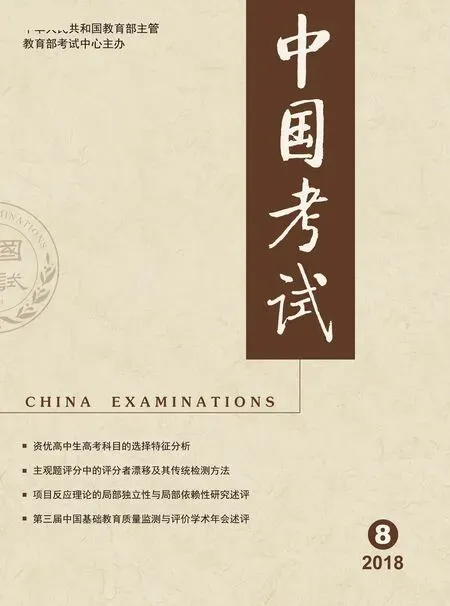

与2001年启动的国家新一轮基础教育课程改革基本同步,2002年12月,针对当时中小学评价、考试制度与全面推进素质教育的要求不相适应的状况,教育部下达了《关于积极推进中小学评价与考试制度改革的通知》[9]。自此,教育教学评价研究在全国推开。例如2003年,北京市教委启动“北京市义务教育教学质量监控与评价系统”研究项目,旨在逐步建立一套以对学生学业质量监测为主,以对教师课堂教学情况进行教学督导、调查研究、个案研究为辅的教育教学质量监控与评价体系[10]。2004年,北京市首次将小学科学列入评测学科,并分别在2004年、2007年和2010年以抽样的形式对部分五年级学生进行科学学业质量测试。测试框架主要从科学内容和科学能力两个方面进行构建(见图1)。

图1 北京市小学科学学业质量测评框架

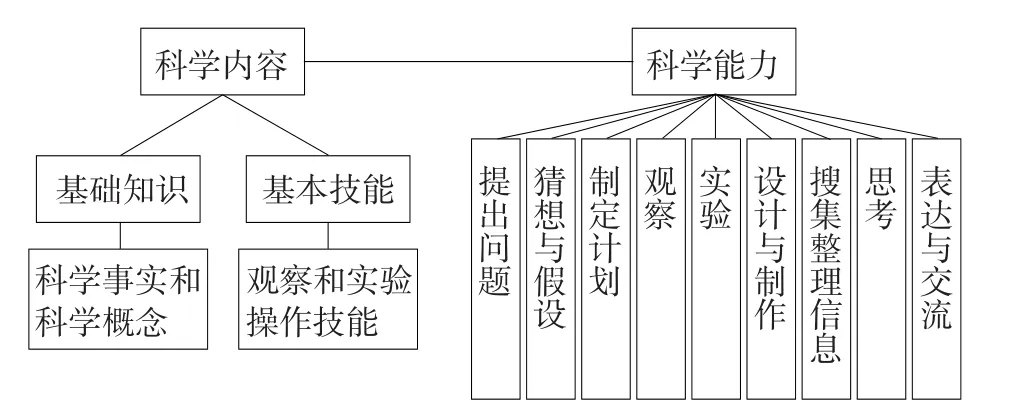

与此同时,北京市部分县区级教育部门也启动了科学学业评价探索。例如2006年,北京市海淀区依据《全日制义务教育科学(3~6年级)课程标准(实验稿)》和北京市监测方案研发了区域科学学科能力考核方案,从科学知识、能力、情感态度价值观3个维度描述学生的科学学科能力(见图2)[11],并于2007年至2011年连续5年开展科学学科能力测试,迈出了海淀区现代教育史上小学科学测试的第一步。海淀区科学学科能力测试命题团队学习和借鉴国内外科学学业测评的成功经验,建立了一套具有区域特色的工作机制,取得了一些研究成果。这个阶段的小学科学测评主要考查学生的学科能力。

图2 海淀区小学科学学科能力测评框架

3.2 第二阶段:2012年至今

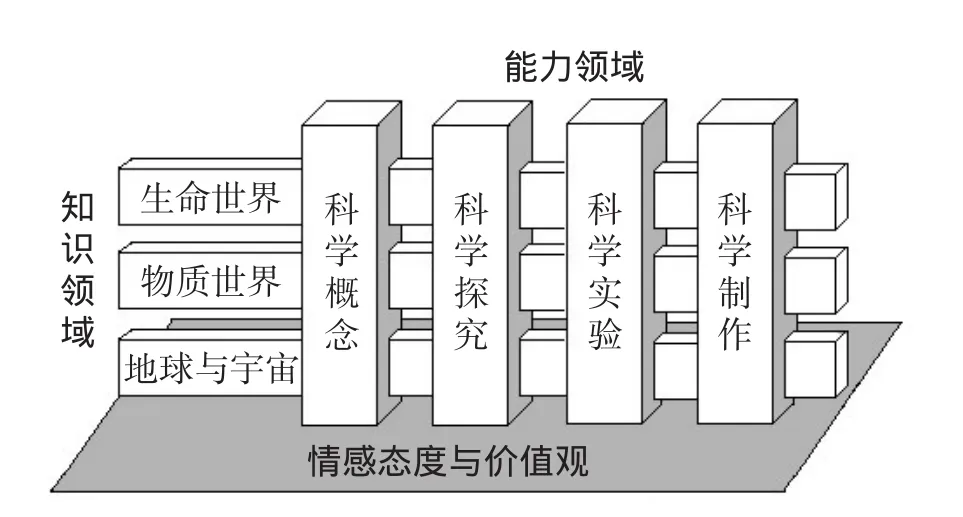

2011年底,教育部陆续发布了义务教育阶段多学科课程标准修订版,2012年新版课程标准进入正式实施阶段。2013年,教育部发布《关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》,重新将基础教育质量监测提上日程,指出“要大力推进中小学教育质量综合评价改革,建立健全中小学教育质量综合评价体系”,并认为“开展基础教育监测是完善我国基础教育科学决策和监测预警机制的一项战略举措,对于促进基础教育分类指导和科学决策具有重要意义”[12]。2014年2月,国家又出台了《深化教育督导改革转变教育管理方式的意见》,强调“要深入开展全国义务教育阶段学生学习质量监测以及学前教育、高中阶段教育质量监测,要完善基础教育质量监测的标准和工具,建立健全各级各类教育质量监测指标体系”[13]。据此,2015年,教育部基础教育质量监测中心启动了国家级义务教育阶段学生学习质量监测工作,并于2017年5月在全国范围组织实施了小学科学学习质量测试。在此过程中,由陕西师范大学胡卫平教授领导的研究团队首先明确了小学科学学科核心素养的概念和构成(见图3),并以此为基础构建了小学科学学科素养测评框架,该框架包括科学理解与应用、科学思维与实践、科学态度与责任3个一级指标,其中“科学理解与应用”反映了“科学观念与应用”这一核心素养,不仅涵盖对物质科学、生命科学、地球与宇宙等科学核心观念的理解和应用,还涵盖对科学探究、跨学科内容的理解和应用。“科学思维与实践”反映了“科学思维与创新”和“科学探究与交流”两个核心素养,包括探究与交流、模型与建模、推理与论证等方面。专家们普遍认为,与学科结合开展创造性思维测评比较困难,故在该框架的二级指标中未包含质疑创新维度[14]。这个阶段的小学科学学科测评以考查学生的核心素养为主。

图3 科学学科核心素养的概念和构成

4 小学科学测试的命题研究

命题是一项既要有章可循又要不断创新的工作。所谓有章可循,即命题的基本流程大同小异,一般会经历确定测试目标和考查内容、研制测试框架、绘制命题蓝图或双向细目表、编写试题和参考答案、说明评分要点、组卷、检查、试测、调整等过程。所谓不断创新,即命题人员要挖空心思、绞尽脑汁、推陈出新,以更好地考查学生的实际水平。

小学科学学科测评实施时间较短,但与课程目标的调整同步,同样也经历了考知识、考能力、考素养3个阶段。2001年课改之前,小学科学测评以考知识为主。从2002年12月教育部颁布《关于积极推进中小学评价与考试制度改革的通知》起,直至2012年新课标实施,测评更多围绕能力展开。当前,小学科学学科处于素养测评的新阶段。下面特以3道题目说明这3个阶段的命题特点。

例1下列材料中导电性能较好的是( )

A.塑料尺 B.木片 C.矿泉水 D.橡皮

例1这道题目考查的是学生能否区分导体和绝缘体材料,单纯考查知识。

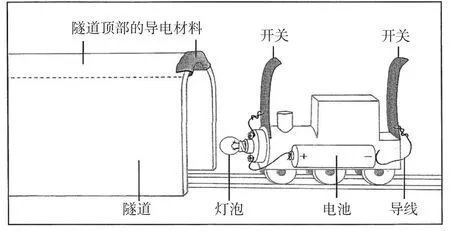

例2小华希望他的玩具火车通过隧道(用硬纸弯曲而成)的时候灯泡能够亮起来。于是为火车设计了如图4所示的电路。车身上的两个金属片相当于开关,当火车进入隧道的时候会接触到隧道顶部,从而点亮小灯泡。为了达到小华的设计效果,隧道顶部应该加装什么材料?

图4 玩具火车

例2这道题目考查应用材料的导电性能解决简单问题的能力。

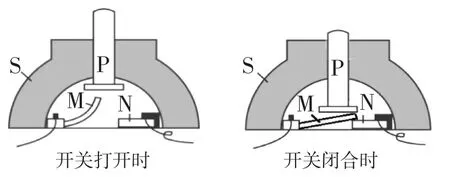

例3老师拆开一个按钮式开关给大家看,构造如图5所示。图中P是按钮,S是外壳,M、N上各有接线柱与整个电路相连。其中( )

A.M、N是导体,P、S是绝缘体

B.P、S是导体,M、N是绝缘体

C.M、N、P是导体,S是绝缘体

D.M、N、S是导体,P是绝缘体

图5

例3这道题目有对科学知识的考查,但不是简单地区分或辨认导电材料,而是要将材料的特性与功能建立联系,运用知识解释现象。由图3可知,“解释”是科学探究素养维度的要点。要正确回答这道题目,当然离不开科学推理。学生要分析开关的结构,比较开关打开和闭合时的变化,进而推断各部分材料的导电性能。看似简单的一道题目,考查了科学观念与应用、科学探究与交流、科学思维与创新3个科学学科核心素养。

5 结束语

自20世纪以来,我国小学科学学科的课程设置、教学内容及课程目标都发生了很大的变化。相应地,小学科学学业质量评价及其研究也经历了深刻的变革。所谓“以评定教”,即评什么、怎么评直接影响教什么、怎么教。因此,评价变革反过来也能促进教学改革。目前,我国小学科学学业质量评价研究仍处于起步阶段,希望相关研究成果不断涌现,以不断提高科学测评的专业化水平,推动科学学科教学改革,更好地实现提升小学生科学素养的课程目标。

——依托《课程标准》的二轮复习策略