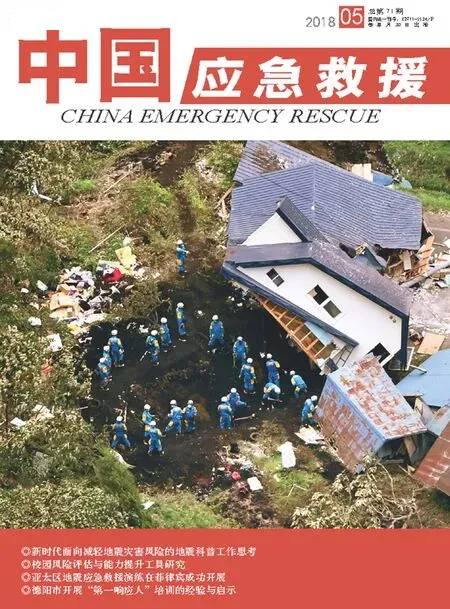

亚太区地震应急救援演练在菲律宾成功开展菲律宾

王志秋 陈思羽 李 立 张 煜 高 娜 刘 亢 李红光 杨怀宁

2018年6月25-29日,国际搜索与救援咨询团(INSARAG)第七次亚太区地震应急救援演练在菲律宾举办,此次演练由联合国人道主义事务协调办公室(OCHA)主办,中国和美国政府共同资助,菲律宾国家灾害管理和减灾委员会承办,中国地震应急搜救中心一行8人代表中方参加了此次演练。INSARAG亚太区地震应急救援演练是中美在亚太地区联合支持开展的重要项目之一,近年均被列入中美战略经济对话成果清单。

1 基本情况

演练模拟菲律宾当地时间2018年6月26日下午3点发生7.2级的地震,震源深度7公里,震中位于首都马尼拉以东15公里处,演练地点位于菲律宾邦板牙省克拉克自由贸易区。

演练通过虚拟现场行动协调中心(Virtual OSOCC,以下简称VO)完成(菲律宾)国家层面和国际层面的预警与通知程序,检验国际救援队伍、菲律宾国内救援队在当地灾害管理部门和现场行动协调中心(OSOCC)的协调和统筹下,开展联合行动计划的能力;检验菲律宾在国际救援力量的接受、抵达安排、协调与利用等方面的相关灾害管理机制;检验人道主义驻当地代表及其伙伴(HCT)的角色;检验各演练小组组内及组间协调活动,根据现有分组协调安排来开展实践。

演练不仅对菲律宾政府大震应急响应及协调能力进行了检验,同时也让参演的所有队伍在大规模灾害情景下,在联合国国际应急搜救响应协调机制下与当地应急管理组织、其他队伍一起更好的开展工作。

有37个国家和组织的490余人参加了此次演练,其中包括19支国际救援队、12支国际医疗队伍和多个非政府组织,菲律宾相关政府应急人员、搜救队和医疗队约200多人参加了演练。

中国参演8人代表团中,6人作为CISAR(中国国际救援队)队员,1人作为联合国灾害评估和协调队(UNDAC)队员,1人作为演练控制组成员。演练期间,CISAR承担了建立并运行国际救援队接待和撤离中心(RDC)、救援队北区协调人(SCC)带领区内其他队伍完成演练、UNDAC协调人员和演练控制组成员等任务,圆满完成了此次演练任务。

中方代表团

2 中国代表团在演练中开展的主要工作

2.1 CISAR参加演练的全过程

按照演练脚本设计和演练控制组要求,对CISAR能力进行演练考核的主要环节包括抵达受灾国通关、建立国际救援队接待和撤离中心(RDC)、在机场与当地应急管理机构(LEMA)举行会面会、搭建救援队行动基地(BoO)、承担分区协调人(SCC)任务、参加各阶段救援队协调员(UCC)会议并组织召开SCC会议、开展现场行动第2-4进程阶段(ASR-2)行动、准备撤离工作、演练全程VO及Kobo Tool的使用。其中,考虑到CISAR的较强能力,特意被安排作为首支抵达灾区的国际救援队并建立RDC,同时还担任北区协调人(SCC)。其他三个分区协调人分别是,日本国际救援队(西区)、新加坡国际救援队(东区)和马来西亚国际救援队(南区)。

在各个分区由菲律宾的事故管理队(IMT)与分区协调员进行联系,具体协调各个工作场地搜救工作的开展。IMT负责协调菲律宾的救援队开展工作,直属国家国际救灾管理组(NIMT)管理。

2.1.1 出发前准备

演练以VO为平台,通过VO能够及时掌握最新灾情(演练)信息,根据受灾国发出国际援助请求,决定出队规模、携带装备及乘坐航班等,出发前将队伍信息提交至VO。同时还需准备队伍抵达后通关所需的各类纸介质文件,如:队员护照、队伍情况表、装备清单、犬检验检疫证等。

2.1.2 抵达受灾国通关

救援队按时按地点抵达受灾国,开始通关程序。通关时,需将护照、装备清单、犬检验检疫证等纸介质材料提交海关人员查验,查验无误后进入受灾国。在此期间,队伍情况要随时通过VO更新。

入关后,CISAR立即在机场建立了RDC并开始运行。CISAR指挥长在机场与当地负责人(LEMA)进行了会面,获取最新灾情及确认BoO位置,通过LEMA提供的交通工具,将队伍及装备转运到救援队行动基地。

2.1.3 建救援队行动基地(BoO)

CISAR是北区第一支抵达的国际救援队,承担了SCC的任务。北区5支队伍有中国国际救援队、澳大利亚救援1队、孟加拉国救援队、老挝救援队,还有后来加入的马来西亚救援队,以及来自国内的蓝天救援队。

CISAR作为北区协调,迅速开展队伍行动基地和SCC基地搭建工作,将行动基地图、行动基地安全计划、队伍人员组成结构、天气、队伍工作进展及成果等信息和表格张贴在行动基地内供各国队伍观摩和交流。

北区队伍全部抵达后,中国国际救援队迅速召开区域内部会议,收集区内各队伍情况及工作需求并上传VO,随后参加国际救援队协调(UCC)区域协调人会议,报告本区域内队伍情况及队伍需求,听取最新灾情信息并受领任务。会后,CISAR及时将会议相关信息上传VO,并通知区域内队伍在指定时间召开区域内部会议。

区域内部会议由CISAR指挥长主持,通报UCC会议情况,根据本区队伍情况和受领区域情况,将工作区域划分为2个部分,分别由CISAR和澳大利亚救援队牵头开展工作。

2.1.4 开展搜索与救援行动

CISAR带领北区救援队前往了情景屋开展区域内搜索现场行动第2-4进程阶段工作。北区设36个工作点,国际救援队完成14个作业点,其余22个作业点由受灾国NIMT(国家国际救灾管理组)队伍下设的IMT(国际救灾管理组)区域内的菲律宾本国队伍完成。CISAR带领并指导区域内队伍完成了场地优先评估表和场地情况汇报表,并上传VO。

统计完成区域内搜索工作成果,绘制工作区域行动情况统计表,完成区域工作场地优先分级,根据区域队伍能力部署下步工作。听取各队伍行动需求,要求各队伍将需求清单在指定时间内通过VO提交。SCC完成区域评估并及时上传VO。3天的演练对救援行动进程有明确的安排,随着时间的进程,进入快速搜索与救援行动工作阶段。根据受灾情况,北区新加入马来西亚救援队,区内队伍根据新的灾情情况,重新分配任务,全面开展搜索与救援工作。根据灾情和搜索救援工作进展,各队伍的工作即将完成时,可以准备撤离的安排。

2.1.5 应对演练突发事件

演练期间,演练控制组有意安排了2次突发事件,来考察CISAR作为北区协调人的组织和协调能力。一次是假设孟加拉国国际救援队的1名队员不慎从高处跌落,摔伤左腿,需要紧急处置。另一次是假定UCC考虑到北区的救援任务艰巨,计划向北区调派2支国际重型救援队,可是次日却只调派了1支救援队,打乱了北区的行动安排和计划。

CISAR指挥长兼北区协调人接到2次突发事件的注入信息后,立即向IMT和UCC报告,同时通知协调员通过VO上传相关信息,保证突发事件得到妥善处置。

2.1.6 撤离准备

通过VO通知北区域各队伍,请各队伍做好撤离准备,将队伍撤离情况表和区域情况报告上传至VO。

2.1.7 演练结束

演练控制组宣布演练结束。CISAR指挥长兼北区协调人对北区队伍情况、完成工作情况及演练中遇到的“突发事件”进行了总结,并对北区各国队伍的理解与合作表示了感谢。各国救援队和北区演练控制员对CISAR在演练中的工作给予充分肯定。

2.1.8 信息保障

救援行动中,信息保障是队伍更好开展行动和协调工作的关键环节。

模拟地震信息发布后,CISAR信息员通过VO网站随时掌握最新灾情信息,标志着演练开始,信息保障就贯穿整个演练的全过程。包括提交救援队情况表、救援队行进信息、救援队行动信息、救援队行动基地信息、北区内各支队伍的情况和需求信息、UCC和SCC会议结束后,SCC协调人会议相关信息。

北区各救援队合影

2.2 参与演练控制组工作

演练控制组共分成了导演组、协调组和秘书组等11个组,中方代表1人为情景屋控制组成员,负责国际救援队第三组的导调与相应情景屋的信息注入,配合西区国际救援队伍和医疗队伍完成演练搜索和救援及医疗转运等工作。演练控制组的核心任务是在演练期间对参演机构和人员的行动进行导调,在演练的关键节点向特定的参演对象注入信息,并控制相关环节的进展,有效、合理地推动演练进程,按照演练设计确保演练达到预期效果。

2.3 联合国灾害评估和协调队员工作

此次演练共有来自中国、新加坡和马来西亚的6名UNDAC队员参加,中方UNDAC队员1人参与了RDC建立和协调工作,并担任UCC负责人。按照INSARAG的评估搜索与救援程序(ASR),UCC的任务是协助NIMT完成对受灾地区的分区工作,并协调国际救援队伍在各个分区开展搜救,具体包括灾区信息的收集与发布、任务部署与队伍的派遣、现场救援进度与情况的掌握、为救援队伍协调和提供技术、装备和物资支持等。

3 体会与建议

3.1 持续跟进国际城市搜索与救援领域的新趋势,加强学习与训练,有针对性地培养专项人才队伍

近几年,INSARAG从新版指南的发布,救援队测评要求的更新,新信息技术平台的运用,到新协调机制的提出与完善,各方面都显示出国际城市搜索与救援工作的内容、方法、模式和要求等都在不断提高和丰富。CISAR要想保持在国际人道主义救援队伍的领先行列,就需要对这些新的知识理论和技术方法持续跟进,并开展相关学习和培训,在现有人才队伍的基础上有针对性地进行选拔和培养,形成一个熟知国际城市搜索与救援理论知识和技术方法的核心团队,在国际人道主义救援事务和我国城市搜索与救援能力建设方面提供人才储备。

3.2 进一步完善、提升CISAR演练前准备,有备而战

演练期间,CISAR自带了办公工具包、提前准备了受灾地地图、救援行动基地规划图、SCC及RDC表格等。作为区域的联络人,CISAR的工具包也满足了区域内的其他队伍的需求,在多次内部会议期间发挥了重要作用。演练各国发挥所长,新西兰救援队、澳大利亚1队和2队、美国队都配备制式化工具箱,装有计算机、小型打印机、小型扫描仪、便携式文件夹(INSARAG指南、演练指南、表格等)、插线板、常用表格、wi fi、文具等常用工具箱,一旦接到任务马上在分配的行动基地上及时布置工作场地和所需图件。CISAR应进一步提升队伍指挥部装备模块化,以便在出队和演练时能够更为快速、有效的达到出队要求。

要进一步完善与补充RDC与UCC的装备模块配置。随着通过国际城市搜索与救援能力分级测评队伍的不断增多,也就意味着在INSARAG体系下能够参与到国际人道主义救援任务的队伍范围将越来越大。在这种情况下,对队伍和现场行动的协调就显得格外重要。RDC与UCC无疑是开展国际救援行动中的核心协调单元。从增强队伍能力的角度出发,随着协调工作内容的增加,要求的提高,CISAR除了国际行动人才队伍的培养,对于装备的补充也是必不可少的环节。比如说适合现场行动开展的轻便笔记本电脑、便携式打印机、扫描仪;卫星通讯设备;要素齐全的办公耗材;能够提供3-5人持续工作的帐篷与生活消耗品等等。这些都是部分队员在开展RDC或UCC工作时需要用到的。从CISAR现有的装备配置来看,这两个功能模块的装备还需要完善和补充,并固定为集成单元,以便在实际任务中使用。

3.3 继续提升CISAR在INSARAG演练控制组中的作用和地位

在INSARAG区域性演练中,根据演练控制组成员的不同身份,可以分为两大类,一类是联合国、参与国和各组织的高级官员,他们不负责具体的导调工作,只是在整体上了解和观察演练的情况与过程,从管理和决策层面来影响和控制演练工作的开展。另一类,则是实际演练当中的演练控制人员,他们负责演练脚本的整体设计、注入信息的编写、演练进程的控制、与参演人员互动、对演练进行点评和反馈等具体工作。在这一大类中,按照参与程度和负责任务的不同,又可以分为核心和一般两个层面,核心层面也是主导层面,是整个演练的设计和控制者,同时也负责实施;一般层面则是具体实施人员,对演练的设计参与度较低,主要负责按照任务分工来执行相关工作。

中国作为INSARAG亚太地区演练的主要资助国,参与到演练控制组的人员人数不多,尤其是在第二类当中。目前来看,通过协商要在第二类的一般层面增加演练控制组的人数并不难,而要有专家级别的能够在核心层面有话语权的演练控制组人员,还需要一定的时间和过程,要有可行的培养计划。

3.4 有计划、有重点地开展对亚太区域发展中国家救援能力的支持,服务国家整体外交战略

本世纪以来连续发生的地震灾难事件使亚太地区遭受巨大人员伤亡和经济损失,亚太区域内地震灾害的救援能力十分有限,东南亚、南亚以及西亚这些地震灾害严重的国家救援队伍缺乏专业化的地震灾害救援培训,缺乏地震专业救援培训课程及其教材,培训基地、培训能力严重不足。目前亚洲国家只有中国、日本、新加坡、韩国、马来西亚、阿联酋的国际城市搜索与营救队通过了联合国重型救援队测评。印度尼西亚、菲律宾、蒙古、越南、泰国、孟加拉、柬埔寨等国家希望加强地震灾害紧急救援队伍的训练以提高救援能力。发展中国家希望加强灾后紧急救援能力的需求日益增强。中国以CISAR为切入点,通过积极参加联合国举办的各种国际搜救活动吸取国外巨大灾害应急救援经验,紧密跟踪国际搜救领域的最新发展不断完善其队伍建设。经过十余年的发展CISAR已成为国际救援领域重要的力量,中国在联合国INSARAG组织中发挥越来越大的作用。中国通过国际救援队开展的灾难救援外交作为非传统外交的一种新型外交方式,不仅促进了国际救援领域合作和人道主义救援活动的开展,而且可以重塑国家形象、改善国家间关系,达到传统外交无法达到的目标。中国应积极开展灾难救援能力方面的国际合作,帮助亚洲地区乃至一带一路沿线各国灾害应对和救援能力的提升。但是应该将资金形式的支持逐渐地转向技术形式的支持,同时中国对INSARAG系列活动在资金支持的同时,更多的体现在技术支持上,如派专家参与INSARAG标准和指南、政策方面的制定,派专家参与演练的设计、准备和组织,派专家参与测评活动,为国外救援队能力测评提供测评教练、专家咨询等。此外中国应该针对目前亚太国家急需提高救援能力并通过联合国测评的迫切需求制定一个5年左右的国际救援合作工作方案,有计划、有组织、有步骤、有重点的部署支持亚洲发展中国家通过联合国测评,为国家“一带一路”战略部署做出贡献。