地震应急期地震系统微博舆论应对调查

--以九寨沟7.0级、精河6.6级地震为例

李红梅 刘 宁

1 调查目的

2017年8月8日四川九寨沟发生7.0级地震、8月9日新疆精河发生6.6级地震。短时间内相继发生两次破坏性地震,迅速引起社会广泛关注。据专业大数据平台分析,这两次地震事件分别位居8月份互联网热门事件影响力第1和第6位[1],尤其是在微博平台上引发舆论风暴,影响力指数分别高达91.3和75.2,分别超出同期其他热门事件影响力指数平均值41%和16%[2]。

微博作为社会化参与、传播与聚合的典型公共社交应用,是我国第一大“社会公共舆论场”[3]。截止2017年6月,我国网民规模达到7.51亿,其中微博用户达2.9亿[4]。微博社交网络和裂变式传播特点,极易引发舆论共振,给舆论监管控带来诸多新的问题和挑战。

本文以九寨沟7.0级地震和精河6.6级地震应急期为例,调研我国地震系统官方微博在信息发布、内容、传播、舆论引导方面的主要做法,分析微博在地震应急期可发挥的作用,总结地震系统官方微博在地震应急期舆论应对的经验和不足,以期改进后续微博舆论引导工作。

2 调查结果与分析

选取通过微博实名认证的省级以上地震部门官方微博为调查对象,调查内容为其在2017年8月8日-19日(自九寨沟7.0级地震发生开始至中国地震局宣布终止两次地震应急响应为止)期间发布的微博数据。数据采集时间为2017年10月12日-13日,共采集数据2922条并将其作为研究样本。

2.1 微博发布的数量和趋势

2.1.1 微博发布数量

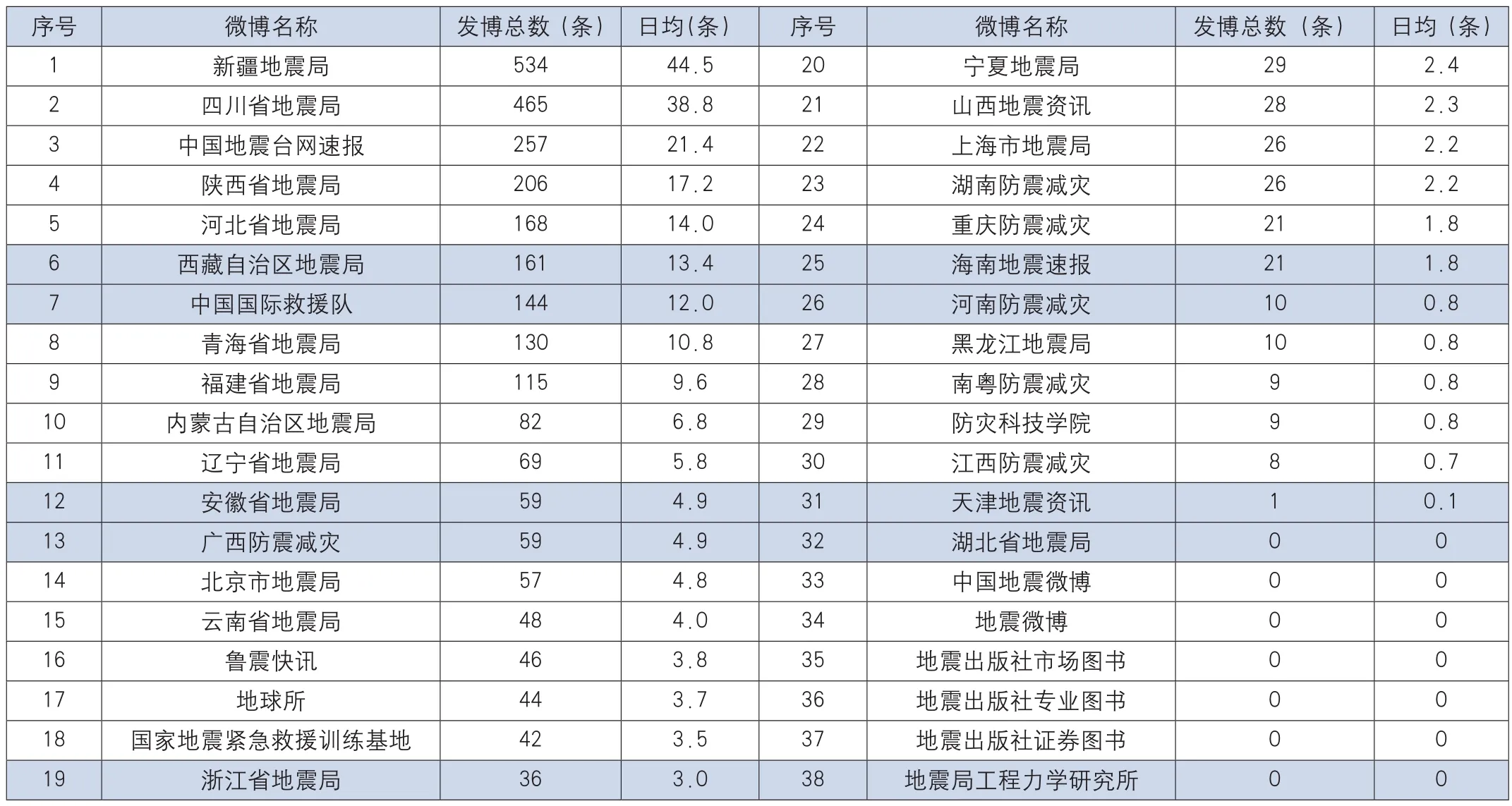

截止2017年8月8日九寨沟地震发生前,地震系统已有27家省级地震局和8家直属事业单位共开通38个通过实名认证的微博账号。在调查时间段内,这38个微博账号共发布微博2922条。各账号具体发布微博数量详见表1。

由表1可以看出,各单位微博账号在微博发布数量上存在较大差异。其中,作为地震发生省份的新疆和四川省地震局发博数量最多,分别为534条和465条,其他包括“中国地震台网速报”在内的17家微博账号日均发博数量在3条以上。剩余19家微博账号普遍发博较少,甚至有7家微博账号发博量为0,成为“僵尸”账号,处于停用状态。

2.1.2 微博发布趋势

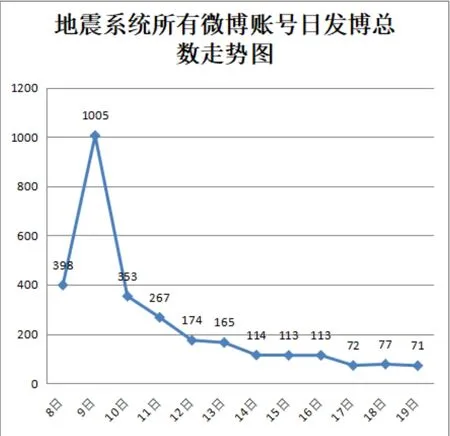

将表1中2922条微博分账号按日期统计其发布数量,可得到地震系统日发布微博数量趋势图(发博数为0的微博账号不在统计之列)。

将各微博账号每日发布微博数量累加后,可得到图1所示地震系统日合计发布微博数量时间趋势图(发博数为0的微博账号不在统计之列)。

如图1所示,无论是分账号还是合并账号统计,8月9日出现了地震系统日发博数量的峰值,所有账号累计发博1005条。8月8日发博数量紧随其后,所有账号累计发博398条。这说明地震发生后,地震系统各单位响应迅速,及时跟进了微博舆论进程。8月8日和9日微博数量之所以有较大差距,一是因为九寨沟7.0级地震发生在8日晚间,当天留给地震系统各单位微博应对的时间有限;二是因为9日还发生了新疆精河6.6级地震,再次引发了舆论热点。随着时间推移,地震系统各微博账号发布微博数量逐日递减。

表1 2017年8月8日-19日地震系统微博发布数量汇总表

图1 2017年8月8日-19日地震系统日合计发布微博数量时间趋势图

2.2 微博内容分析

2.2.1 微博内容类型

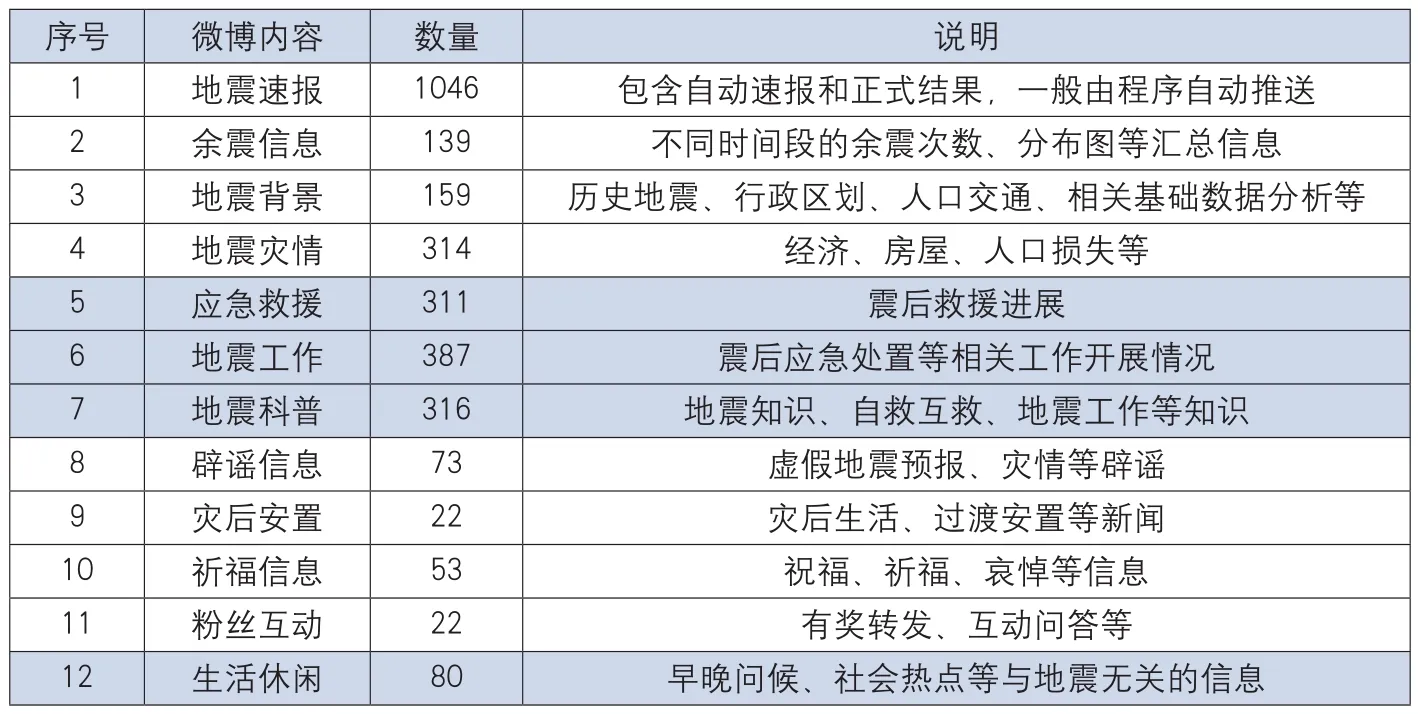

通过对所有2922条微博样本的内容分析,九寨沟7.0级地震和精河6.6级地震应急期间,地震系统发布的微博内容可归纳为如表2所示12种类型。

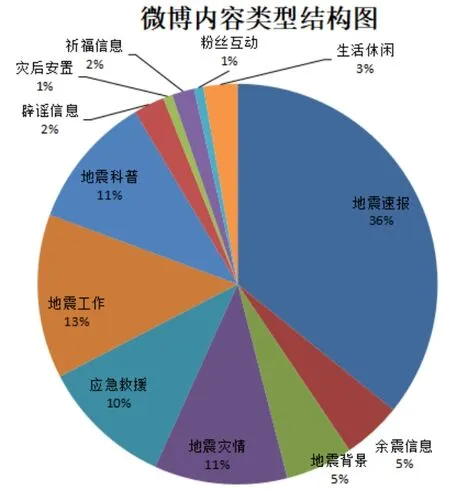

对各微博账号所发布的微博内容数量进行分类统计,可得到如图2所示的微博内容结构图。

可以看出,震后应急期的微博内容以地震速报为最多,占到所有内容的36%,绝大多数被统计微博账号都实现了地震速报信息的自动推送,九寨沟7.0级地震后3分钟自动速报结果发布,19分钟后正式速报结果发布,这不但大大节省了微博运维的人工成本,而且大大提高了速报信息的发布效率。随后的地震工作、地震科普、地震灾情、应急救援在数量占比上基本相同,分别为13%、11%、11%、10%,其他内容类型如地震背景、余震信息等均占比较小,在5%以下。

综上所述,此次震后应急期微博发布内容主要侧重于地震速报、宣传地震工作和科普知识、发布地震灾情和应急救援进展方面,占到所有微博内容的80%以上,具有鲜明的地震行业特色。也反映出各微博账号善于利用震后社会关注度空前高涨的特殊时机,宣传内容充分体现了防震减灾工作的价值和意义。

表2 2017年8月8日-19日地震系统微博内容归纳表

图2 2017年8月8日-19日地震系统微博内容类型结构图

值得注意的是,由于微博影响力等因素限制,这次地震应急期间,虽然很多微博账号都作出了发动网友搜集灾情的尝试,但只有“中国地震台网速报”和“中国国际救援队”成功搜集到有效地震灾情信息,这些由网友提供的图片、视频,成为震后短时间内微博灾情信息的主要来源,经微博转发后,引发了较高的网友关注度。

2.2.2 微博内容形式

微博内容的表现形式可以从原创性和多媒体性两方面来分析。原创性体现了内容传播的主动性,更能代表微博内容的核心水准;多媒体性则可以增强微博内容的“第一眼效应”,并能辅助对内容的理解。

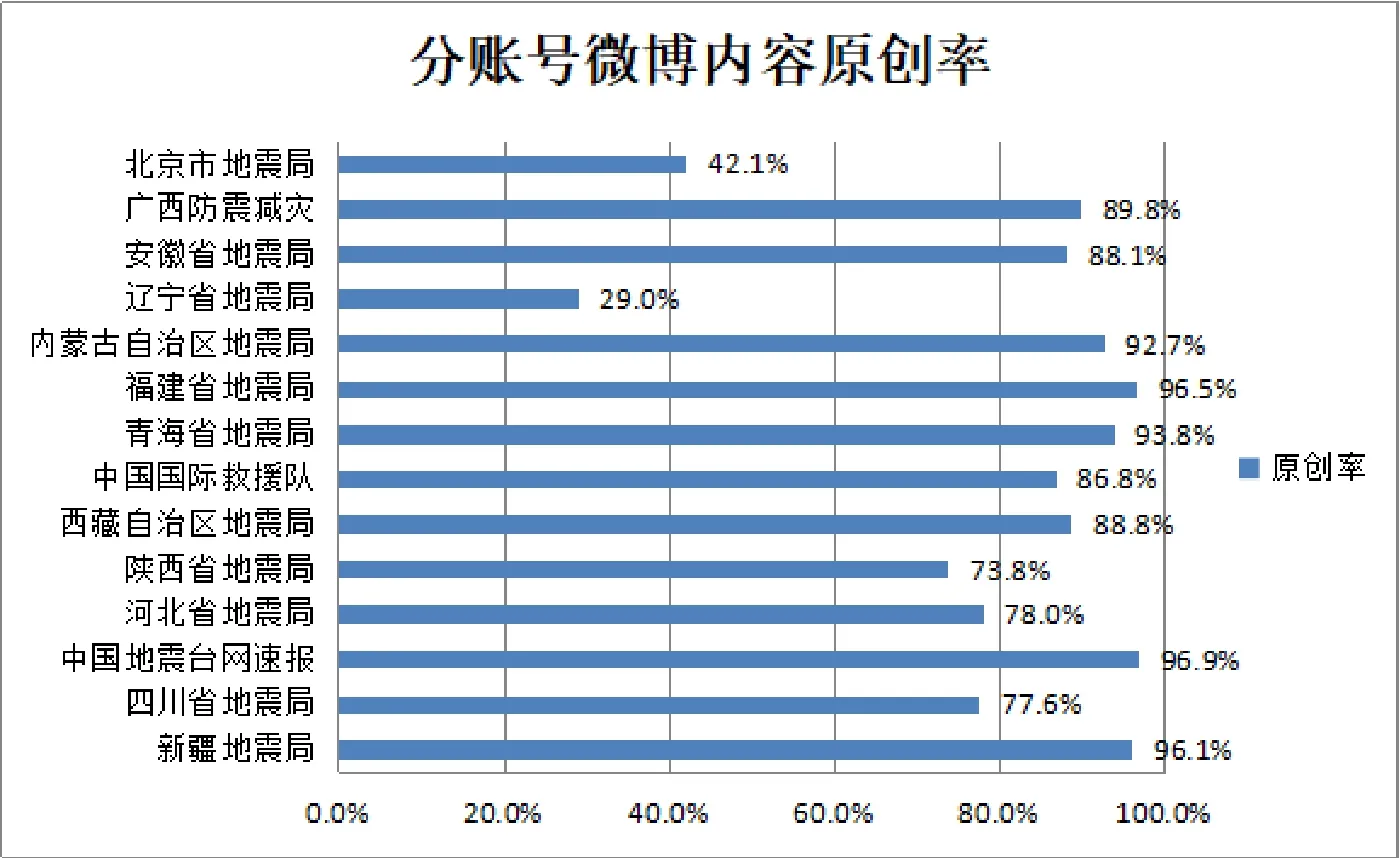

图3 2017年8月8日-19日各微博账号内容原创率

为避免微博数量过少对统计结果效度的影响,选取发博数量在50条以上的14个微博账号进行原创率和多媒体内容率的统计分析,这14个微博账号累计发博2506条,占发博总量的85.7%,基本上可以反映地震系统微博内容表现形式的整体情况。

微博原创率统计结果如图3所示。可以看出,绝大多数微博账号的原创率都在70%以上,占被统计微博账号的85.7%,更有5个微博账号的原创率在90%以上,占被统计微博账号的36.7%。所有微博内容的合计原创率更是高达85%。这说明震后应急期地震系统各官方微博具有较强的主动宣传意识,很好地把握了舆论引导的主动权。

对14个微博账号分别统计其微博内容是否包含图片、视频、音频等多媒体内容,得到如图4所示的微博内容多媒体呈现率。统计结果表明,地震系统各官方微博普遍重视运用多媒体元素,约有85.7%的微博账号多媒体内容呈现率在70%以上,更有约42.9%的多媒体呈现率高达90%以上。多媒体元素的加入,弱化了地震行业的专业鸿沟,提高了微博内容的吸引力。

图4 2017年8月8日-19日地震系统微博原创、转发结构图

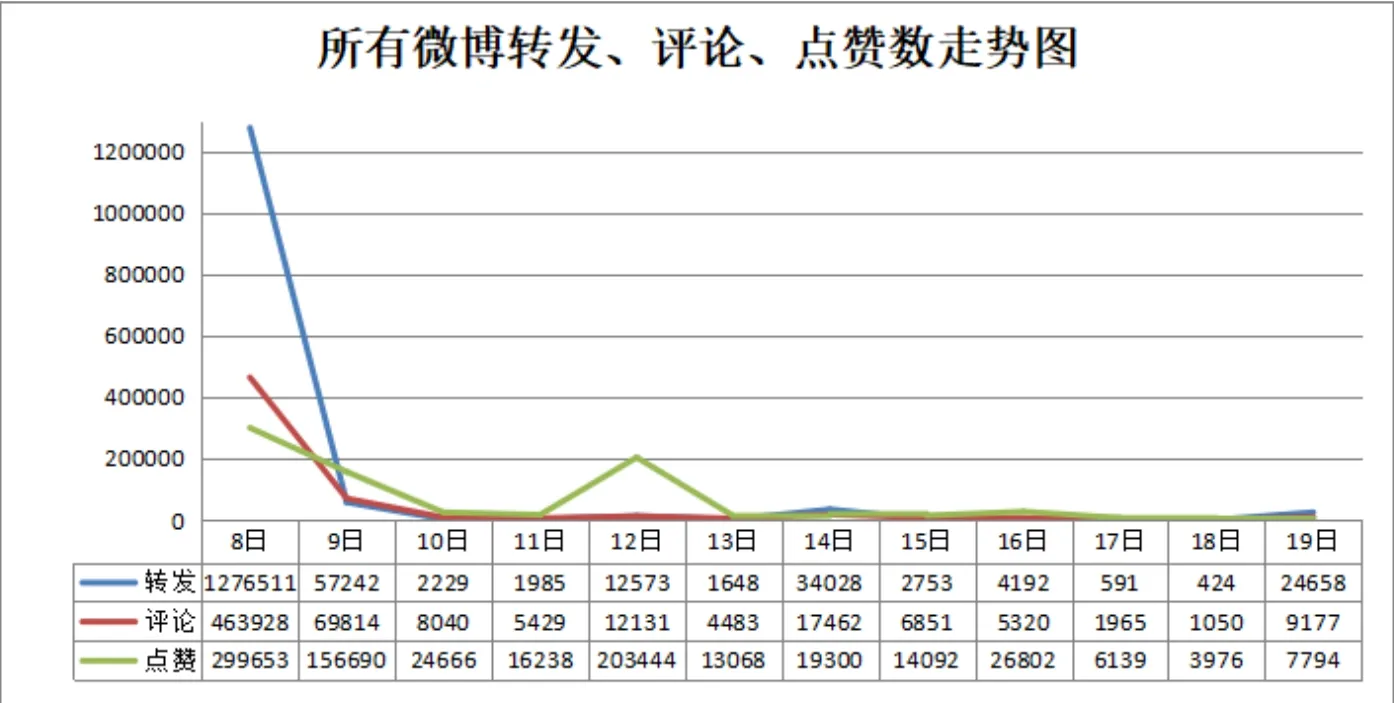

图5 2017年8月8日-19日地震系统微博转发、评论、点赞数走势图

表3 2017年8月8日-19日地震系统微博传播互动量

2.3 微博传播分析

2.3.1 微博传播的定量分析

(1)微博传播概况

为了解各个微博账号的微博信息传播情况,对各微博账号8-19日间每日的评论、转发、点赞数进行了分别统计。发现“中国地震台网速报”、“四川省地震局”、“新疆地震局”、“中国国际救援队”四个微博账号的传播数据明显高于其他微博账号,占到传播数据总量的90%以上,如表3所示。这说明在地震发生省份,地震系统微博明显得到更高的社会关注,此外,“中国地震台网速报”凭借其强大的粉丝基数和影响力,微博传播效果遥遥领先于其他账号。8月8日中国地震台网速报发布的正式速报微博达到超100万的互动量,创造了微博平台单条政务微博的最高记录。

(2)微博传播走势

通过对所有微博互动数据的逐日分析统计,得到如图6所示的所有微博转发、评论、点赞数走势图。可以看出,在地震发生后,地震系统微博互动量瞬间“点燃”并呈现“井喷”,所有微博的转发、评论和点赞数达到127万、46万和29万,但随着时间推移,微博互动量急剧下降,10日所有微博的转发、评论和点赞数骤降至0.2万、0.8万和2.4万。这说明震后1-2天是微博舆论传播的黄金时期,社会公众亟待第一时间了解地震相关信息,因而对地震系统微博表现出了超乎寻常的关注。因此,在后续应急工作中,更应尤其把握这一短时黄金期,迅速响应,积极应对。

图6 2017年8月8日-19日地震系统不同微博内容的传播互动量

图7 中国地震台网速报发布的九寨沟7.0级地震速报

图8速报微博传播引爆点

(3)不同微博内容的传播效果

选取占传播数据总量的90%以上的“中国地震台网速报”、“四川省地震局”、“新疆地震局”、“中国国际救援队”四个微博账号,统计不同类型的微博内容的转发、评论、点赞数,分析不同微博内容的播效果。统计结果如图6所示。

可以看出,在所有传播内容中,地震速报的互动量最高,其转发、评论、点赞数分别占到了总量的91.2%、75.1%和41.7%,其次是地震灾情、地震工作、地震背景、地震科普等内容,这也反映了震后社会公众的关注热点。曾有调查数据显示,汶川地震期间,46.2%的公众在地震发生时最想知道的信息是究竟发生了什么事[6],此次统计中地震速报内容受关注度最高也再次印证了这一点。值得一提的是,辟谣信息类内容传播效果不理想,反映出震后各类谣言泛滥时,社会公众对信息真实性辨识率低,同时,对防震减灾工作尤其是地震预测预报存在较大误解,对地震系统的辟谣信息信任度有限。对地震系统来说,提高社会公众防震减灾素养,依然任重道远。

由以上分析可知,面向广义能耗的柔性作业车间调度过程中子批量的加工批量Bji、工件各个子批量选择的工艺路线yjil、工序选择的机床xjilsm、工序在机床上选择的刀具工序在机床上选择的夹具子批量选择的搬运设备Hjilsmq以及工序在机床上的加工顺序个变量会显著影响调度过程中的车间广义能耗和完工时间,因此将这7个变量作为本文模型的优化变量。

2.3.2 微博传播链条的可视化分析

选取传播互动量最高的微博 ——“中国地震台网速报”发布的九寨沟7.0级地震速报(见图7),以之为例利用新浪微舆情旗下的工具“微分析”进行传播链条和传播效果的可视化研究。

对传播链条的分析表明,这条微博共形成19个转发层级,形成较大的扩散面。在第一层级和第二层级的初始传播中,大量明星和其粉丝团成为传播的主力军。此外,新华视点、新京报等媒体官博、中国移动、新浪电影等企业蓝V和草根大号也积极参与了传播[7]。由此可见,微博在传播过程中若能引起相关机构、名人的关注,很容易在传播过程中引发热议,从而达到深层传播效果。

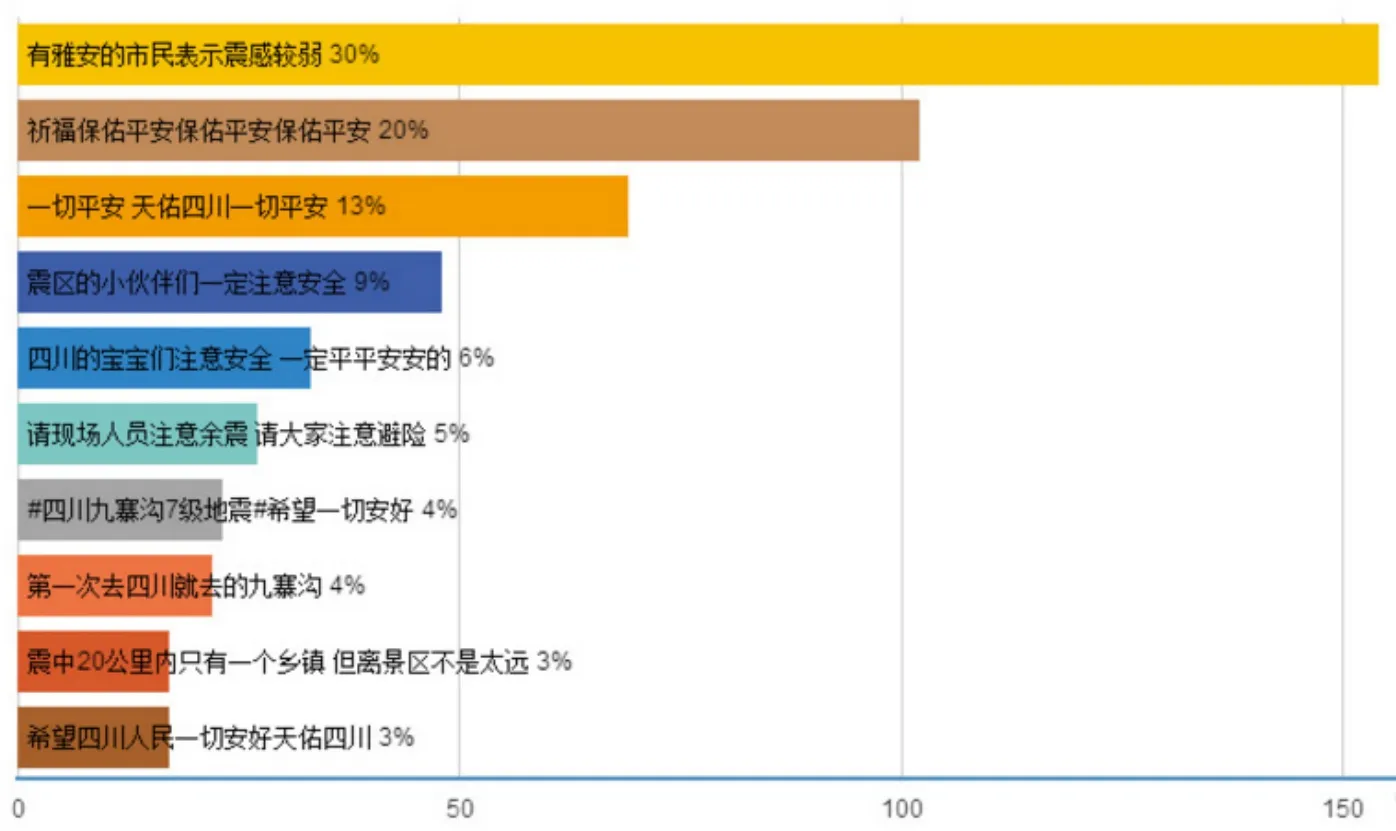

对此条微博评论的分析表明,质疑和嘲讽的声音很少,约46%的评论是为灾区祈福,约30%的评论是提供震感灾情,“平安”一词成为评论中被提及最高的词汇,提及量高达37.3万次。这也从侧面表明社会公众面对地震灾害的认识更为客观、理性,对地震知识和地震工作有了更多了解和支持。

图9 速报微博评论分析

3 总结

本文以九寨沟7.0级地震、精河6.6级地震为例,对应急响应期地震系统微博舆论应对情况进行了调研。得到主要结论如下:

3.1 地震系统官方微博在地震应急期发挥了积极的舆论引导作用

3.1.1 震后及时回应社会关切,获得较高社会关注度

地震发生后,地震系统微博响应迅速,获得较高社会关注度。震后各单位微博第一时间发布地震速报信息,并及时跟进微博舆论进程,震后第一天和第二天发博量累计达1400余条,中国地震台网速报的震情速报微博阅读量过亿,创造了政务微博单条互动量的最高记录。成功满足了社会公众获取信息的需求,并引爆舆论热点。

3.1.2 微博宣传内容丰富全面,表现力强,有助于社会公众理解和支持防震减灾工作

震后各单位所发布微博内容设计地震速报、地震灾情、地震工作、科普、救援等12个方面,且善于运用多媒体来弱化专业堡垒,内容可读性高,较为全面地宣传了地震系统震后应急处置的全过程,具有鲜明的地震行业特色。也反映出各微博账号善于利用震后社会关注度空前高涨的特殊时机,宣传内容充分体现了防震减灾工作的价值和意义,对于宣传防震减灾工作和知识起到了积极作用。

3.1.3 通过微博搜集灾情、辟谣,有力配合了震后应急工作开展

震后,中国地震台网速报、中国国际救援队等迅速通过微博发布灾情搜集信息,由网友提供的图片、视频,成为震后短时间内微博灾情信息的主要来源,经微博转发后,引发了较高的网友关注度。同时,结合震后出现的地震谣传,各相关省份微博均及时发布了辟谣信息,有力抑制了谣言的传播和发酵。

3.2 经验和不足

3.2.1 主要经验

(1)微博自动推送效率高。绝大多数被统计微博账号都实现了地震速报信息的自动推送,九寨沟7.0级地震后3分钟自动速报结果发布,19分钟后正式速报结果发布,这不但大大节省了微博运维的人工成本,而且大大提高了速报信息的发布效率。

(2)微博内容原创率高。微博内容的合计原创率更是高达85%。这说明震后应急期地震系统各官方微博具有较强的主动宣传意识,很好地把握了舆论引导的主动权。

3.2.2 存在不足

(1)微博灾情搜集效果不理想。由于微博影响力等因素限制,这次地震应急期间,虽然很多微博账号都作出了发动网友搜集灾情的尝试,但只有“中国地震台网速报”和“中国国际救援队”成功搜集到有效地震灾情信息,

(2)辟谣类信息传播效果欠佳。反映出震后各类谣言泛滥时,社会公众对信息真实性辨识率低,同时,对防震减灾工作尤其是地震预测预报存在较大误解,对地震系统的辟谣信息信任度有限。对地震系统来说,提高社会公众防震减灾素养,依然任重道远。

(3)地震系统各微博账号发博数量存在较大差异,总体活跃度不高。地震发生省份微博账号发博最为活跃,仅有50%的微博账号日均发博量在3条以上,更有7个微博账号发博总数为0,成为形同虚设的“僵尸账号”。

(4)微博传播效果有待提高。通过比较所有微博账号,发现只有“中国地震台网速报”一家微博在传播影响力方面“一枝独秀”,其他微博账号除个别微博内容传播互动量较高外,普遍处于“少人问津”状态,转发、评论等反映传播效果的数据普遍偏低。如何提高微博影响力,改善传播效果,仍是需要地震系统各微博账号努力探索的问题。

3.3 发展建议

震后1-2天是微博舆论传播的黄金时期,社会公众亟待第一时间了解地震相关信息,因而对地震系统微博表现出了超乎寻常的关注。在后续应急工作中,更应尤其把握这一短时黄金期,迅速响应,积极应对。此外,微博在传播过程中若能引起相关机构、名人的关注,很容易在传播过程中引发热议,从而达到深层传播效果。因此,应加强与教育、科技、新闻等部门的传播互动,结合传播热点尽量争取有影响力大V的转发,想法设法提升微博传播效果。