旅游扶贫重点村空间分布及产业特征

——以安徽省为例

(安徽大学 商学院,安徽 合肥 230601)

贫困问题的存在一直制约着社会经济的发展,完成扶贫工作、消灭贫困人口是我国未来几年工作任务的重心。旅游扶贫是指通过对经济欠发达地区资源的评估与开发,依托当地资源,依靠旅游业带动其他产业发展,使其成为支柱型产业,实现脱贫致富目标的一种方式。2016年国家旅游局颁布《关于印发乡村旅游扶贫工程行动方案的通知》并发布乡村旅游扶贫工程调查摸底汇总分省名单,加大全国范围内旅游扶贫力度,并在全国设立22651个旅游扶贫重点村。2018年国家文化和旅游部发布《国家旅游局关于进一步做好当前旅游扶贫工作的通知》,进一步阐述旅游业在扶贫工作中的重要作用。因此,对旅游扶贫重点村空间分布及产业特征研究具有重要的理论意义和实践意义。

国内诸多学者也对此进行深入探讨,当前对旅游扶贫的研究方向主要集中在以下几个方面:①旅游扶贫的概念内涵研究[1],部分学者对精准扶贫进行了相关专题研究[2,3];②旅游扶贫的绩效与效应研究,部分学者提出应从时空分异角度来研究扶贫的效果[4,5];③旅游扶贫的模式与相关案例研究[6-15];④旅游扶贫的对策与建议研究[16,17]。总体来看,现有研究方法主要是以定性研究为主,定量研究为辅,尤其缺乏旅游扶贫地的空间分异及产业结构特征研究,一定程度上限制了研究的现实意义。

安徽省2017年的旅游扶贫工作带动了约10万人脱贫,人均带动增收640元,脱贫效果显著,以安徽省为例研究旅游扶贫具有重要代表意义。本文以国家文化和旅游部公布的安徽省333个旅游扶贫村为研究对象,运用空间分析法,从地理空间结构的角度对旅游扶贫重点村的分布格局进行分析总结,探讨形成原因,在此基础上进行产业结构分析,并为实现旅游脱贫提供对策和建议。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

本文分别引入最邻近指数、地理集中指数、不平衡指数、核密度估算值、地理联系率等不同模型,采用ArcGIS10.2空间分析工具构建安徽省旅游扶贫重点村分布格局,并探讨其形成原因。

最邻近指数:最邻近指数主要用于计算要素间的距离并反映其他邻近性信息,判断要素在空间上的分布类型,可借助ArcGIS10.2工具用平均观测距离与预期平均距离的比值表示。如果指数小于1,则表现的模式趋向于聚类;如果指数大于1,则所为离散;如果指数等于1,则为随机分布。计算公式为[18]:

R=ri/rE

(1)

(2)

式中,R为最邻近指数;ri表示平均观测距离;rE表示预期平均距离;n为安徽省旅游扶贫重点村个数,取值为333;A表示研究区域面积,即安徽省面积,取值为139700km2。

地理集中指数:地理集中指数是用来描述地理要素在地域空间的集中化程度的指标,其取值范围为0—100。 取值越大,表明旅游扶贫重点村分布越集中;取值越小,表示分布越离散。计算公式为[19]:

(3)

式中,G为地理集中指数;n为地级市总数,取值为16;Yt为各地级市旅游扶贫重点村个数;T为旅游扶贫重点村总数,取值为333。

不均衡指数:不均衡指数反映各省内部旅游扶贫重点村分布均匀情况的指标。不均衡指数的取值范围一般在0—1之间,指数越接近1,说明旅游扶贫重点村分布越集中,指数越接近0,则表明分布态势趋向离散。计算公式为[20]:

(4)

式中,S为不均衡指数;n为地级城市总数,取值为16;Yi为各个市旅游扶贫重点村数量与总数比值从大到小的排序,第i位的累积百分比。

核密度估计值:为了直观形象地反映地理要素空间分布的集聚性,利用Kernel density estimation估算安徽省旅游扶贫重点村的分布密集程度。核密度估算函数可反映区域内地理要素分布密度,计算一个核对周围的影响程度,核密度值越大,颜色越深,说明点分布越密集,计算公式为[21]:

(5)

式中,fh(x)为核密度函数;n为样本容量,即旅游扶贫重点村数量,取值为333;h>0为带宽,数值取决于n的大小,n越大,h取值越小;x-xi是估计值x到样本xi的距离。

地理联系率:地理联系率反映了两个经济要素在地理分布上联系情况的指标,可用来分析旅游扶贫重点村数量与区域经济之间的联系,数值取值范围为0—100。值越大,表明重点村与经济发展水平在空间上更吻合,两者的空间联系越密切,反之则联系不紧密。计算公式为[22,23]:

(6)

式中,H为地理联系率;n为样本数量,取值为333;Si为第一要素占全区与同类要素的百分比,即某地旅游扶贫重点村数量与安徽省全省重点村数量的比重;Pi为第二要素占全区同类要素的百分比,即当年某地级市GDP占全省GDP的比重。当H较大,即Si与Pi在地理空间上的分布较为一致时,两要素的地理联系越密切。

1.2 数据来源

旅游扶贫重点村研究数据来源于国家旅游局公布的乡村旅游扶贫工程调查摸底汇总分省名单,安徽省公布了333个旅游扶贫重点村。本文分别提取坐标,借助ArcGIS10.2软件将这些旅游扶贫重点村以点状数据形式叠加在安徽省地图上。景区数据取自国家文化和旅游部与安徽省旅游发展委员会等官方机构,安徽省空间分析数据来源于国家基础地理研究中心,其他数据如果没有特殊说明,均来自安徽省统计局。

2 空间分布特征

2.1 空间分布类型

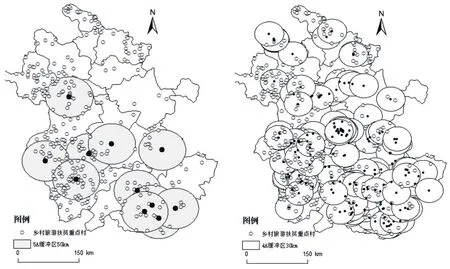

目前安徽省333个旅游扶贫重点村的分布见图1。从图1可见,空间上表现出西多东少的分布态势。从地形上看,西南山地、西北平原和北部地区分布较多,中东部分布较少。从地级市分布角度来看,旅游扶贫重点村市际差异较大:安庆(74个)、六安(65个)、阜阳(51个)三市分布较多,而这三个城市全部地处安徽省西部;淮北(2个)、滁州(3个)、铜陵(3个)、蚌埠(3个)、芜湖(3个)等地区的旅游扶贫重点村数量较少。结合安徽省地形图可知,大部分旅游扶贫重点村分布在山地丘陵地区,而山地丘陵地区相对来说经济发展较落后,这与扶贫目的相吻合。

为了定量分析旅游扶贫重点村的分布格局,引入最邻近指数。利用ArcGIS10.2软件计算旅游扶贫重点村的平均观测距离与预期平均距离的比率,得出最邻近指数R为0.73,小于1,因此安徽省旅游扶贫重点村在空间上呈现出集聚分布的态势。

2.2 空间分布均衡性

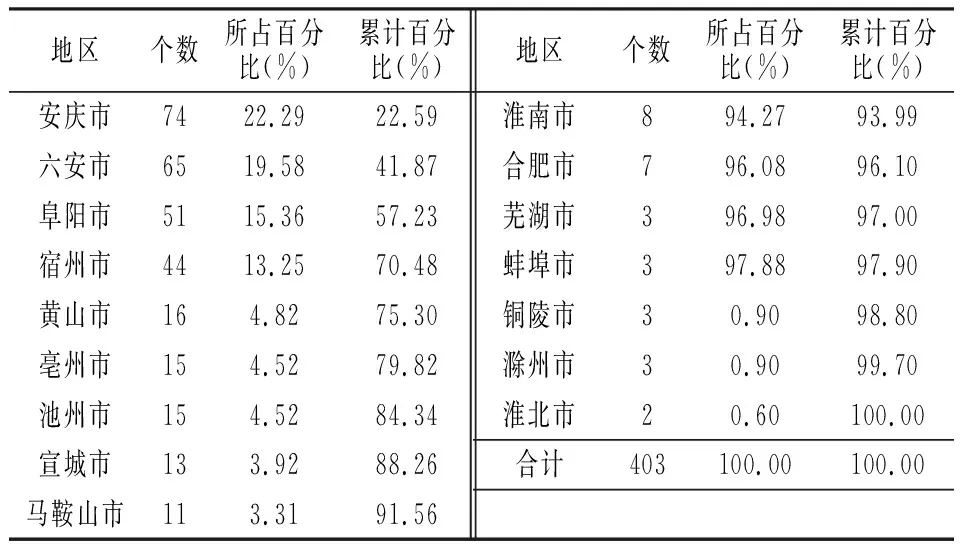

各市旅游扶贫重点村个数占全省总数百分比及累计百分比见表1。通过式(3)计算发现地理集中指数G为37.25,总体上旅游扶贫重点村分布较为分散;当所有旅游扶贫重点村均匀分布在安徽省16个地级市时,各市旅游扶贫重点村的数量为20.81。数据表明均匀分布的旅游扶贫重点村数量小于实际地理集中指数,进一步说明旅游扶贫重点村分布较分散,体现了旅游扶贫重点村分布均衡性较低。旅游扶贫重点村主要集中在安庆市、六安市、阜阳市,仅这三个旅游扶贫重点村达到57.06%,超过了安徽省旅游扶贫重点村总数的1/2,其中最多的是安庆市,依次是六安市与阜阳市。

图1 旅游扶贫重点村的空间分布

地区个数所占百分比(%)累计百分比(%)地区个数所占百分比(%)累计百分比(%)安庆市7422.2922.59六安市6519.5841.87阜阳市5115.3657.23宿州市4413.2570.48黄山市164.8275.30亳州市154.5279.82池州市154.5284.34宣城市133.9288.26马鞍山市113.3191.56淮南市894.2793.99合肥市796.0896.10芜湖市396.9897.00蚌埠市397.8897.90铜陵市30.9098.80滁州市30.9099.70淮北市20.60100.00合计403100.00100.00

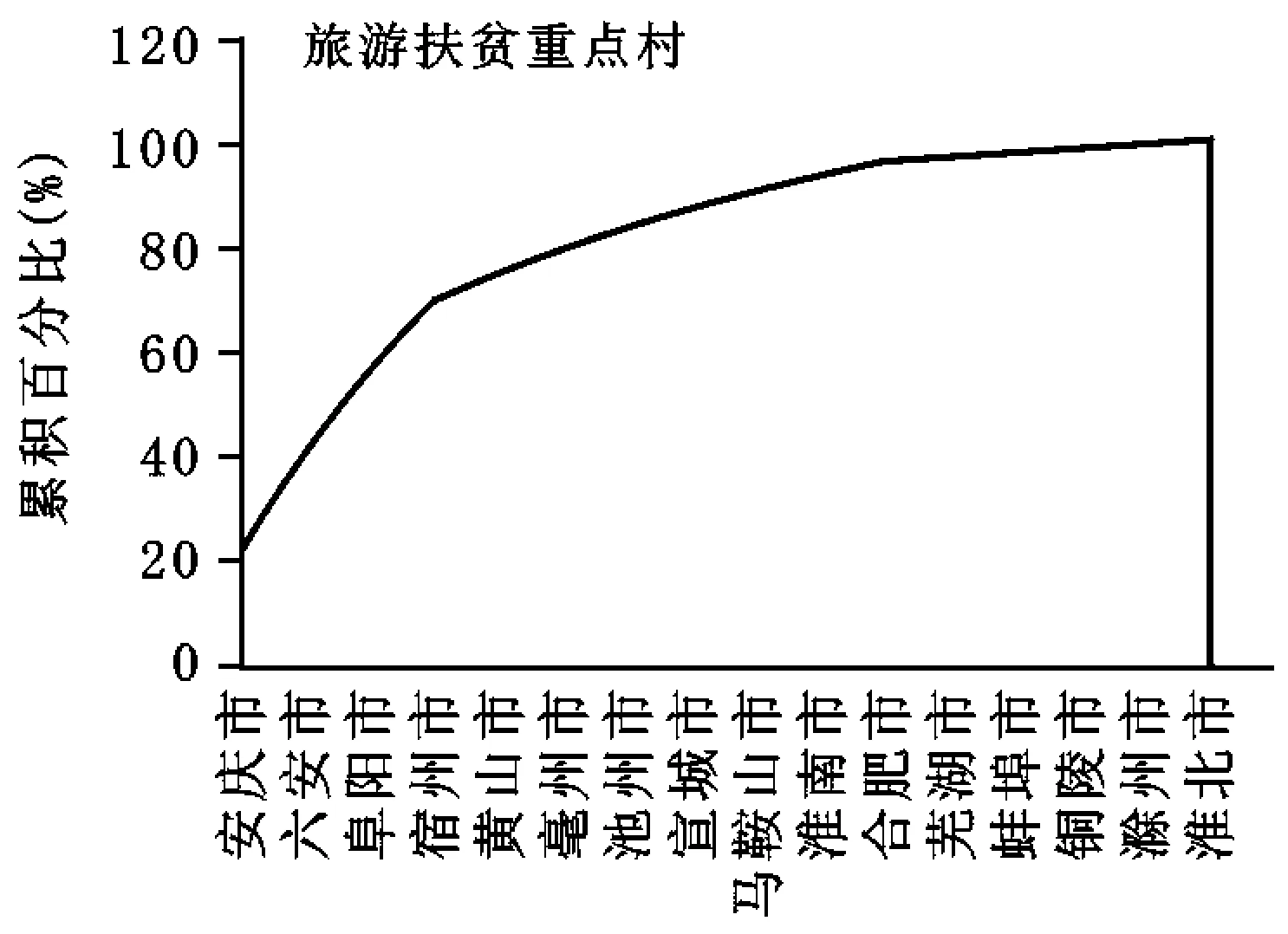

从不均衡指数数值角度来看,安徽省旅游扶贫重点村不均衡指数为0.59,数值相对较高。虽然各市均分布有旅游扶贫重点村,但数量差异较大,表明安徽省旅游扶贫重点村空间布局相对较聚集,总体上反映了政府对贫困地区脱贫工作的重视和政策性支持。利用旅游扶贫重点村数量的累积百分比绘制洛伦兹曲线,洛伦兹曲线可反映旅游扶贫重点村空间分布的差异性,结果见图2。图2中曲线在均等线上方,表明旅游扶贫重点村在空间分布上的不均衡性较大,集中度较高。

图2 旅游扶贫重点村分布洛伦兹曲线

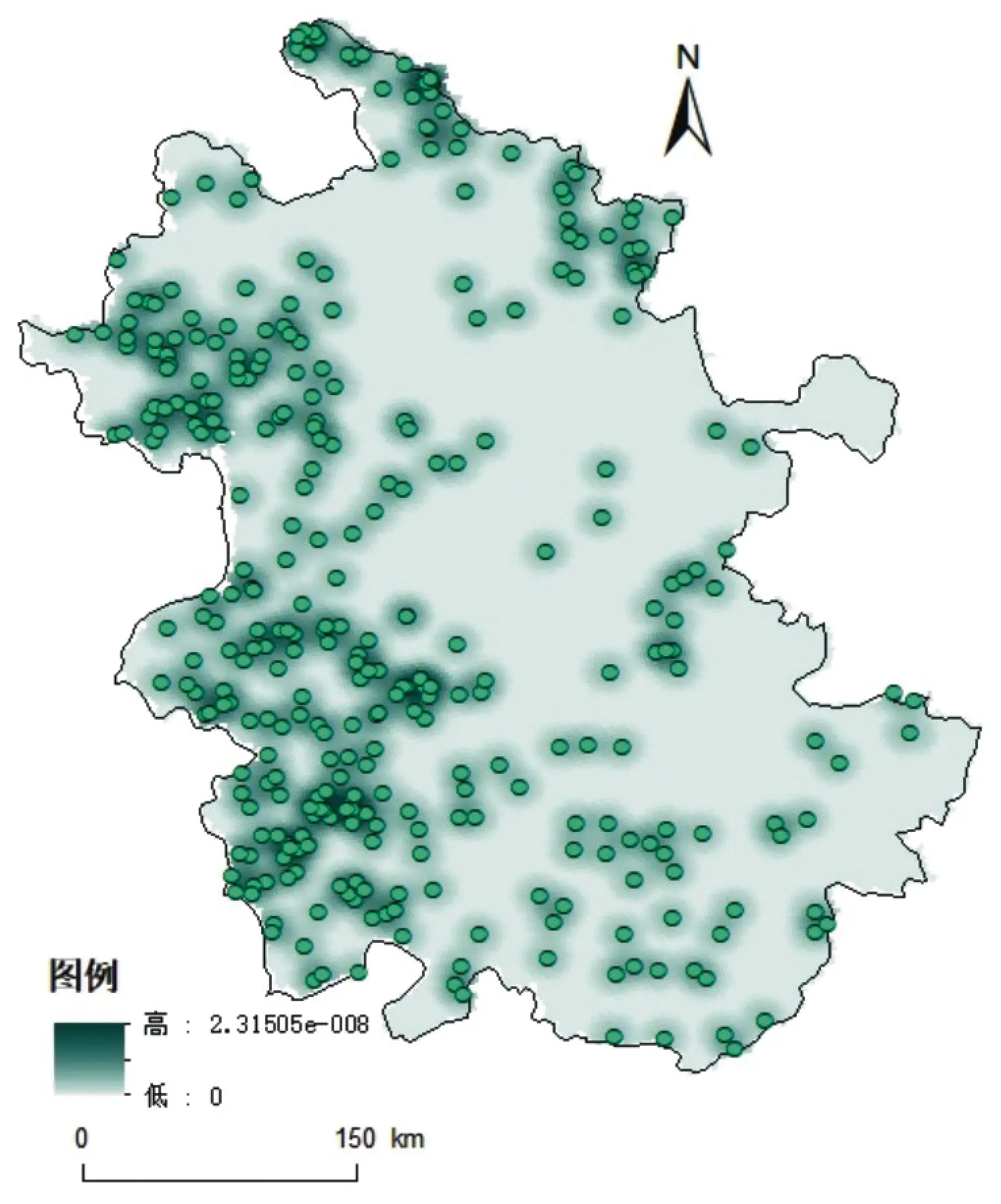

图3 旅游扶贫重点村核密度分布

2.3 空间分布密度特征

为探讨安徽省旅游扶贫重点村地域集聚空间特征,利用ArcGIS10.2对重点村进行核密度分析[24],绘制出图3。从图3可知,安徽省旅游扶贫重点村分布存在冷热点,并存在以下特征:①从总体上来看,安徽省旅游扶贫重点村分布有两个热点区。主热点区集中在皖西地区,包括安庆、六安、阜阳三座城市;次热点区聚集在安徽省东北角,即宿州市。②核密度分布冷点区在中部地区,该地区旅游扶贫重点村集聚特征不明显,主要包含滁州、芜湖、铜陵、蚌埠、合肥等地级市。③从经济发展水平角度来看,安徽省旅游扶贫重点村热点区域集中在经济相对落后的西部地区,冷点区域为居民收入水平相对较高的中部地区。西部地区由于地形因素导致交通等基础设施相对不完善,信息交流阻塞,地区开发落后,导致社会经济水平较低。但这些因素恰好在一定程度上保护当地资源和风俗,保留了旅游地原真性,形成旅游吸引力,使其具有旅游开发和旅游扶贫的可能。

3 影响机理分析

3.1 政策因素

安徽省旅游扶贫重点村分布格局政策倾向性显著,主要分布在经济发展相对落后的地区和交通不便利的山区。2016年国家文化和旅游部提出大力开发乡村旅游产品,着重扶持乡村旅游产品和产业,为一批旅游扶贫重点村的出现提供了基础。同年,《关于乡村旅游扶贫工程的实施意见》的出台,成为安徽省了旅游扶贫事业开展的政策支撑。2018年,安徽省旅游发展委员会印发了《安徽省2018年乡村旅游和旅游扶贫工作要点》通知,进一步加大旅游扶贫力度,提出开展乡村旅游“四级联建”工作,为扶贫工作的延伸指明了方向,因此扶贫政策是旅游扶贫重点村空间分布格局形成的主导因素。

3.2 旅游资源

安徽省旅游扶贫重点村多分布于资源禀赋度较高区域。为了验证上述结论,利用ArcGIS10.2软件,分别以国家文化和旅游部公布的安徽省11个5A级景区为圆心创建50km缓冲区,以安徽省旅游发展委员会公布的179个4A级旅游景区为圆心创建30km缓冲区,结果见图4。从图4可见,5A级和4A级景区较集中的区域如安庆、六安、阜阳,旅游扶贫重点村分布比较密集,资源禀赋度与旅游扶贫重点村分布基本成正相关关系。

图4 5A级、4A级景区50km、30km缓冲区

3.3 地貌因素

安徽省旅游扶贫重点村分布格局具有较强的地域性特征,主要集中在山地丘陵地区。本文将安徽省地形高程图与旅游扶贫重点村分布图进行叠加(图1)。从图1可见,安徽省地形起伏比较大,多种地形地貌罗列分布。其中,安徽省西南部和南部地区平均海拔较高,在以山地丘陵景观为主的地貌特征下,旅游扶贫的重点村分布较密集。尤其是皖西大别山区,旅游扶贫重点村分布最密集,特殊的山地景观构造了多样化风光,为旅游业的发展提供了吸引力。因此,地形地势对旅游扶贫重点村分布存在重要影响,是分布格局形成的基础。

3.4 区域经济

安徽省旅游扶贫重点村分布受经济发展水平影响较大,多分布在经济发展相对落后区域。为进一步验证结论,引入地理联系率模型,分析区域经济与旅游扶贫重点村分布的关系。通过计算表明,安徽省各市GDP与旅游扶贫重点村的地理联系率为99.46,接近100。地理联系率接近100,说明经济要素与地理要素相关性越高。安徽省旅游扶贫重点村分布受经济发展水平影响较大,区域经济是旅游扶贫重点村空间分布格局形成的条件之一。

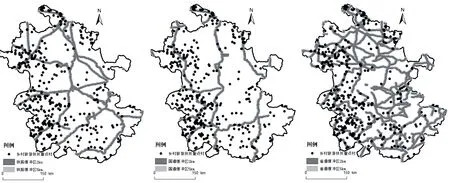

3.5 区位交通

安徽省旅游扶贫重点村常坐落在距离主要交通干线较远的地区,道路阻塞不便通行[18]。为验证上述关系,利用ArcGIS10.2进行安徽省主要交通道路缓冲区分析,分别绘制安徽省铁路、国道、省道5km、10km缓冲区,结果见图5。从图5可知,旅游扶贫重点村多分布在缓冲区之外区域,主要交通道路附近旅游扶贫重点村分布较少,这是当前安徽旅游扶贫的短板之一。

图5 铁路、国道、省道5km、10km缓冲区

3.6 核心城市

城市的分布格局影响旅游扶贫重点村的空间分布,旅游扶贫重点村多数远离城市核心区域。本文利用ArcGIS10.2绘制以安徽省16个地级市为圆心的50km缓冲区,结果见图6。从图6可发现如下规律:旅游扶贫重点村多分布在缓冲区边缘或缓冲区外围区域,如以合肥、淮南、芜湖、蚌埠、滁州、宣城、马鞍山为核心的50km缓冲区内,仅分布有20个旅游扶贫重点村,绝大多数旅游扶贫重点村远离城市资源辐射范围,因此核心城市是旅游扶贫重点村空间分布格局形成的重要影响因素。

图6 核心城市30km缓冲区

4 产业特征及开发建议

4.1 产业特征

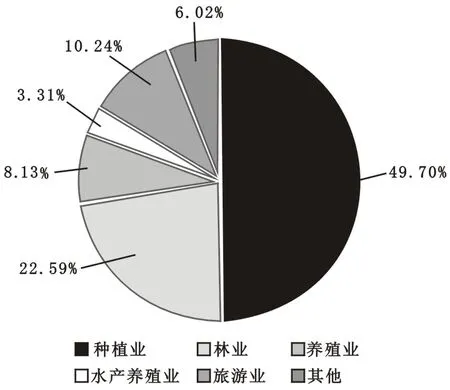

资源是旅游业发展的基础,依托独特资源发展相关特色产业是乡村振兴的出路。充分认识本地自然资源,结合现有产业基础,顺应时代发展方向,是新时代背景下旅游扶贫重点村发展的方向。在相关研究的基础上,根据安徽省333个旅游扶贫重点村的具体产业发展现状与特色产业进行梳理,结合中科院农学研究专家胡秉安对中国特色农业的分类方法与安徽省实际情况,选择产业规模位列前五的产业作为安徽省代表性特色农业,对应分类结果见图7。

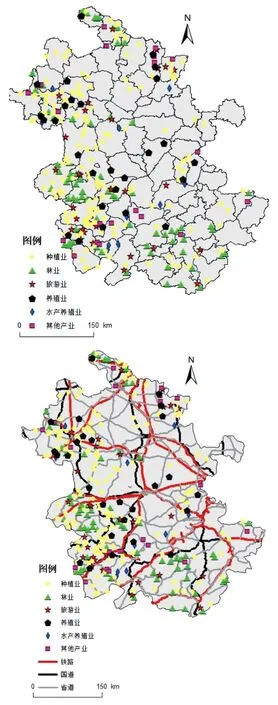

图7 特色产业分布

从图7可见,分别为种植业(水稻、茶叶、中药材等)、林业(白果林、水杉、杨树等)、旅游业(农家乐、餐饮业等)、养殖业(肉猪、鸡、鸭等)、水产养殖业(虾、蟹、鱼类等)和其他产业。

图8 特色产业空间分布

为进一步分析安徽省旅游扶贫重点村特色产业特征,利用ArcGIS10.2软件,结合安徽省地形和主要交通,可得出旅游扶贫重点村特色产业空间分布结果(图8)。从图8可见,以种植业为主要特色产业的旅游扶贫重点村共165个,占49.70%,安徽省各地均有分布,主要分布在安庆(36个)、六安(32个)、阜阳(29个);以林业为主要特色产业的旅游扶贫重点村共75个,占22.59%,主要分布在六安(21个)、安庆(12个)、黄山(7个),形成了以大别山区为核心的林业聚集带;以旅游业为主要特色产业的旅游扶贫重点村共38个,主要分布在安庆(11个)、六安(8个)、宿州(5个),形成了以皖西自然风光为核心的观光休闲旅游聚集区和以宿州人文景观为核心的文化养心旅游聚集区;以养殖业为主要特色产业的旅游扶贫重点村共27个,主要分布在安徽省西北部地区,如阜阳(7个)、安庆(5个)、宿州(4个);以水产养殖业为主要特色产业的旅游扶贫重点村共11处,主要分布在安庆(4个)和阜阳(3个)。

通过上述分析可以看出,安徽省旅游扶贫重点村特色产业空间分布存在以下规律:①依托地形。以林业为特色产业的区域通常地势起伏较大,地形崎岖不平,如皖西山区和皖南山区;水产养殖业主要分布在地势平缓、水源充足的地区。②依托交通。特色产业随着农产品运输成本的增高逐渐向主要交通道路聚拢,主要交通线路附近多分布易腐产品,如水产品和蔬菜。③依托资源。旅游资源会导致旅游扶贫重点村在空间上的集聚,如安庆市太湖县晋熙镇梅河村、安庆市太湖县晋熙镇花亭湖村两村均依托周边花亭湖风景名胜区发展特色旅游业。

4.2 结论与建议

以安徽省333个旅游扶贫重点村为研究对象,综合利用多种方法对重点村空间分布和产业特征作分析,可得出以下结论:①安徽省旅游扶贫重点村分布主要呈集聚状态,总体上西多东少,北密南疏,分布密度最大区域为安徽西部地区,包括皖西大别山区和淮北平原西部地区,东部地区和南部地区分布较离散;②影响安徽省旅游扶贫重点村分布格局因素较多,主要影响因子有政策倾向、地理因素、资源禀赋度、交通网络、区域经济与核心城市;③安徽省旅游扶贫重点村主要特色产业多为种植业或林业,种植业在全省均有分布,并且形成大别山区林业产业聚集区。

根据上述结论为安徽省旅游扶贫重点村发展提出下述建议:①科学编制乡村旅游扶贫规划。旅游扶贫重点村分布较集中的区域,如皖西地区和安徽省东北部,应利用重点村分布聚集性打造区域间乡村旅游扶贫开发带,沿水、沿山、沿路,整村整镇,成片成块,推进全域旅游扶贫进程,形成连点成线、以线带片的扶贫基地;重点村分布较分散的区域,如皖中地区和安徽省东部,应以周边较大城市为依托,发展城郊休闲型旅游地,包括在城市周边做休闲旅游业,观光农业,积极培育以满足城市休闲需求目的,符合城市发展需要的乡村旅游业。②推进基础设施均等化建设。主要是加强以交通为主的基础设施建设,积极整合资源力量,增加投资,完善乡村旅游服务体系;加快具备条件的扶贫重点村通路工程的进程,加强公路安全水平的监督力度,提升公路通行能力;通过交通路线链接旅游扶贫重点村和景区景点,提高扶贫村可进入性,改善交通条件;加快完善相关配套基础设施建设,加强生活污水治理,深入推进“厕所革命”,从教育、卫生、饮水等各要素向扶贫村延伸。③因地制宜发展旅游新业态。旅游扶贫重点村要突出本地资源优势和特色产业优势,因地制宜,多元差异化发展乡村旅游业。以种植业为主的区域侧重发展特色农业和观光农业,以林业为主的山区孕育特色山地特产销售业和森林休闲业。形成一批依托自然风光、优美环境、资源优势培育发展的新业态,打造互动性强、参与度高、特色鲜明的旅游产品,既要借助当地资源特色提升乡村风貌,又要利用民俗风情和历史遗存发展文化传承,提高文化内涵。