园艺治疗之受欺凌青少年身心康复小组运用

黄丹 林少妆

一、问题的提出

近几年,校园欺凌成为社会、政府、学界所关注的焦点议题。2016年4月,国务院教育督导委员会办公室向各地印发了《关于开展校园欺凌专项治理》的通知,要求在全国中小学校中专项治理校园欺凌,加强法制教育,严肃校规校纪,规范学生行为,促进学生身心健康,建设平安校园、和谐校园。2016年11月,教育部联合中央综治办、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部、司法部、共青团中央、全国妇联等部门印发了《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》,要求积极有效预防学生欺凌和暴力,依法依规处置学生欺凌和暴力事件,切实形成防治学生欺凌和暴力的工作合力。

校园欺凌,是指某个学生在某段时间内被一个或多个学生反复地或持续性地施以负面行为(Olweus,1993)。欺凌的手段可以是肢体、言语或者网络①见,中国人民共和国教育部,2016年,《国务院教育督导委员会办公室关于开展校园欺凌专项治理的通知》http://www.moe.edu.cn/srcsite/A11/moe_1789/201605/t20160509_242576.html.。校园欺凌具有意图上的恶意、力量上的不平衡性和时间上的持续性和反复性,对被欺凌的青少年身心有重大的伤害(Rigby,2000)。所有的儿童和青少年都可能成为校园欺凌的受害者,然而一些个体因素如残障、性别差异、家庭贫困、民族、语言和文化差异有可能使得一些儿童和青少年成为更加容易遭受校园欺凌的对象(王曦影,2018)。

欺凌行为不仅包含着欺凌者对被欺凌者的伤害和侮辱,也包含着旁观者的道德冷漠给被欺凌者所带来的精神伤害(教育部青少年法制教育协同创新中心,2017)。校园欺凌给被欺凌者心理健康带来短期和长期的危害。短期影响主要表现在受欺凌者容易产生焦虑、抑郁、低自尊、孤独感和自杀信念等内化问题行为,也会导致其产生逃学、盗抢、自伤、攻击等违反社会行为规范的外化问题行为(刘艳丽、陆桂芝,2017)。长期影响则主要是成年早期较高的抑郁水平、低自尊及较高的精神障碍的发生率(教育部青少年法制教育协同创新中心,2017)。

如何帮助受欺凌的青少年恢复身心健康,是社会工作者关注的一个重要议题。然而,从现有的研究成果来看,我国学者们大多从教育学、心理学、法学等视角对校园欺凌中被欺凌者的干预进行探讨,鲜有社会工作介入方面的探究。2006-2016年十年期间,我国校园欺凌问题研究主要集中在校园欺凌的成因、影响,各国校园欺凌表现,校园欺凌的预防与对策这三个方面(冯帮、李璇,2017)。总的来说,虽然校园欺凌研究数量发展迅速,但主题分布不均,对于预防和解决校园欺凌的研究,特别是社会工作的介入研究较为薄弱。

在本文中,笔者将以校园欺凌行为中的受欺凌者为主要讨论对象,探讨园艺治疗在受欺凌青少年身心康复小组工作中的运用。下文将首先简介园艺治疗手法,分析其在受欺凌者身心康复小组中运用的可行性,然后运用一个小组工作案例,从微观层面探讨如何运用园艺治疗来服务受欺凌青少年群体。

二、园艺治疗在受欺凌者身心康复小组工作运用的可行性

(一)园艺治疗简介

美国园艺治疗协会在1997年提出,园艺治疗是一种利用植物、园艺活动和大自然的环境来促进个体在身体、心理和精神上的功能,以提升认知与健康的过程(陈彦睿等,2010)。园艺治疗源来已久:它萌芽于古埃及时代,当时的人们已经观察到园艺活动对于个体在身心健康方面的益处;18世纪开始,园艺治疗开始被应用于心智及精神障碍者;1948年,美国的露丝·普雷斯正式提出“园艺治疗”的概念;1973年,世界第一个国际园艺治疗专业组织——美国园艺治疗协会正式成立(孙雨亮,2015)。

发展至今,园艺治疗大致可以分为三种类型:第一种是对疾病和伤残者进行医疗复健的治疗型园艺治疗;第二种是作为临床作用治疗的重要部分,旨在促进病患的社会属性的职能型园艺治疗;第三种是旨在提升生活品质和个人福祉的社会型治疗(赵非一等,2016)。目前,园艺治疗主要应用于对住院病人、精神病人、残障人士、多动症儿童、失智老人等特殊人群的服务(傅琦,2016)。

园艺治疗有助于改善服务参加者的身体、认知、情绪和社会交往:在身体方面,园艺治疗可以改善参与者的眼力、听力、耐久力、手眼协调、身体控制力等;在认知方面,园艺治疗可以改善参与者的专注力、判断力、方向感、纪律性;在情绪方面,园艺治疗可以帮助参与者建立自信,减低焦虑、抑郁和躁狂的情绪;在社会交往方面,园艺治疗可以帮助参与者体会别人的需要和感觉,克服失去、失败和害怕的感受,提升沟通力、合作力等(陈彦睿等,2010)。

(二)可行性分析

小组工作是社会工作手法之一,它通过有意图性的小组经验来提高个人的社会运作功能,使参加者能够更好地处理个人、群体以及社区的问题(Konopka,1963)。小组可以视为一个治疗和改变的场域,参与者通过小组工作获得其他参与者的关怀和支持,以调整个体的认知、态度、行为等。在校园欺凌议题的介入干预上,社会工作者可以运用小组工作手法来开展对受欺凌青少年的支持工作,如果敢训练、角色扮演、同辈支持等。①果敢训练,又称为决断训练、自信训练或坚定训练,其目的是帮助求助者在人际交往中成功表达各种正面或者负面的感受以及请求。园艺治疗作为一种较为新颖的手法,可以尝试运用于受欺凌青少年身心康复主题的小组工作之中。笔者将从需求满足、目标导向、活动形式三个方面来阐述运用园艺治疗进行受欺凌青少年身心康复小组工作的可行性。

受欺凌的青少年遭受了身体、言语等欺凌,造成了直接的损伤如肢体受伤、头疼、恶心、失眠等,个别严重的甚至会造成脑损伤乃至死亡(Loukas et al.,2016)。同时,青少年在遭受欺凌后容易产生恐慌、抑郁等精神损伤,其自尊心也在这个过程中受到严重的伤害(黎亚军,2016)。并且,欺凌容易导致被欺凌青少年产生孤僻的性格特点,使其在人际交往和沟通出现障碍(Henry et al.,2014)。在需求满足方面,园艺治疗可以回应受欺凌青少年在身体和心理、情绪、社交等各个方面的需求,具体体现在以下六点:首先,园艺治疗可以运用植物的特质(色彩、造型、香味、质感、肌理等)来对服务对象作五感(视觉、嗅觉、听觉、味觉和触觉)的刺激,使人放松肌肉、情绪平静,改善个体焦虑、抑郁、恐惧的消极状态,舒缓参与者身体和心理的不适;第二,受欺凌的青少年在欺凌事件中积累的许多不良情绪,可以通过在小组工作中加入植物的修剪活动的设计而得到宣泄(傅琦,2016);第三,在园艺治疗小组中可以通过多肉叶插、叶片扦插、植物水培等活动设计,让受欺凌青少年感受到植物顽强及蓬勃的生命力,从而增强自身抗压及抗挫能力;第四,在园艺治疗小组工作中产生的成果如花艺创作、微景设计、组合盆栽等也可以使受欺凌青少年直观感受到自己的实体成就,从而提升其效能感;第五,园艺治疗小组工作可以充分运用小组工作的手法优势,促使受欺凌青少年与朋辈的沟通交流进而增强其社交能力;最后,在与植物互动的过程中青少年以植株作为借镜,来回顾、反思自己的生命历程。

在目标导向方面,园艺治疗可以协助受欺凌青少年进行“充权”。校园欺凌具有重复性和持续性的特点,被欺凌的青少年往往深陷其中而缺乏相应的处理策略。而当他们遇到校园欺凌,而没有能力运用知识、技巧、资源来解决,并且将这种无能感内化的时候,他们就处于一种“失权”的状态(陈树强,2004)。充权工作包括三个要素,即内在、互动、行为,其中内在要素与个人掌握感、自我效能、动机、胜任感与支配感有关,重点在于让个体相信人有能力去影响自身生活的各个层面;而互动要素则指的是个体与其身处环境的互动,通过个人所感知到的环境的价值、规范、议题等,去学习如何掌握或影响环境;行为要素则是个体直接采取影响结果的行动(Zimmerman,1995)。园艺治疗和充权工作关系密切,其重要要素包括协助服务参与者做决定、尽责任、积累成功经验、倾听与分享等(Bruce&Folk,2004)。植物的栽种和照顾,可以让参与者体验到植物生命的成长与改变,进而联结到个人的生命经验,从有能力照顾植物的经历中进一步体验到个体的自我效能感(林俊德,2015)。进一步地,小组工作手法的设计,能够使得受欺凌的青少年与其他服务参与者发生人际交往和互动交流,感受到彼此的支持、协助和鼓励。经过一段时间的园艺治疗体验,如果服务参与者养成照料植物的习惯,也能够进一步体会经由植株的生根、萌芽、长叶、开花、结果等不同的生命阶段,产生改变的“行动感”。

在活动形式上,园艺治疗提供了一种容易让受欺凌青少年接受的介入手法。当遭遇到校园欺凌事件,青少年往往感到窝囊,更为自己这种无能的表现被旁人所知而倍感屈辱(教育部青少年法制教育协同创新中心,2017)。因此,他们在接受传统的一对一社会工作个案服务时,未必能够很快卸下心防接受服务。而园艺疗法这种绿色、自然的手法,则可以减轻受欺凌青少年对于外界介入的抗拒与排斥心理,为服务提供者建构与其互动的沟通桥梁,从而加速介入疗效的发生(Larson&Meyer,2006)。并且,在园艺治疗小组中,每一个受欺凌的青少年的经历都是其他小组组员的镜子。通过了解他人的经验,这些青少年了解到自己并不是孤独的,通过小组中其他朋辈的接纳、关怀和支持,可以在彼此身上获得支持力量从而重建良好的自我形象。同时,园艺治疗还具有简便性、趣味性和经济性的特点,在室外或者室内都可以进行,方便在青少年集中的学校和社区中进行推广。

三、小组工作介入实例及成效观察

(一)案例介绍

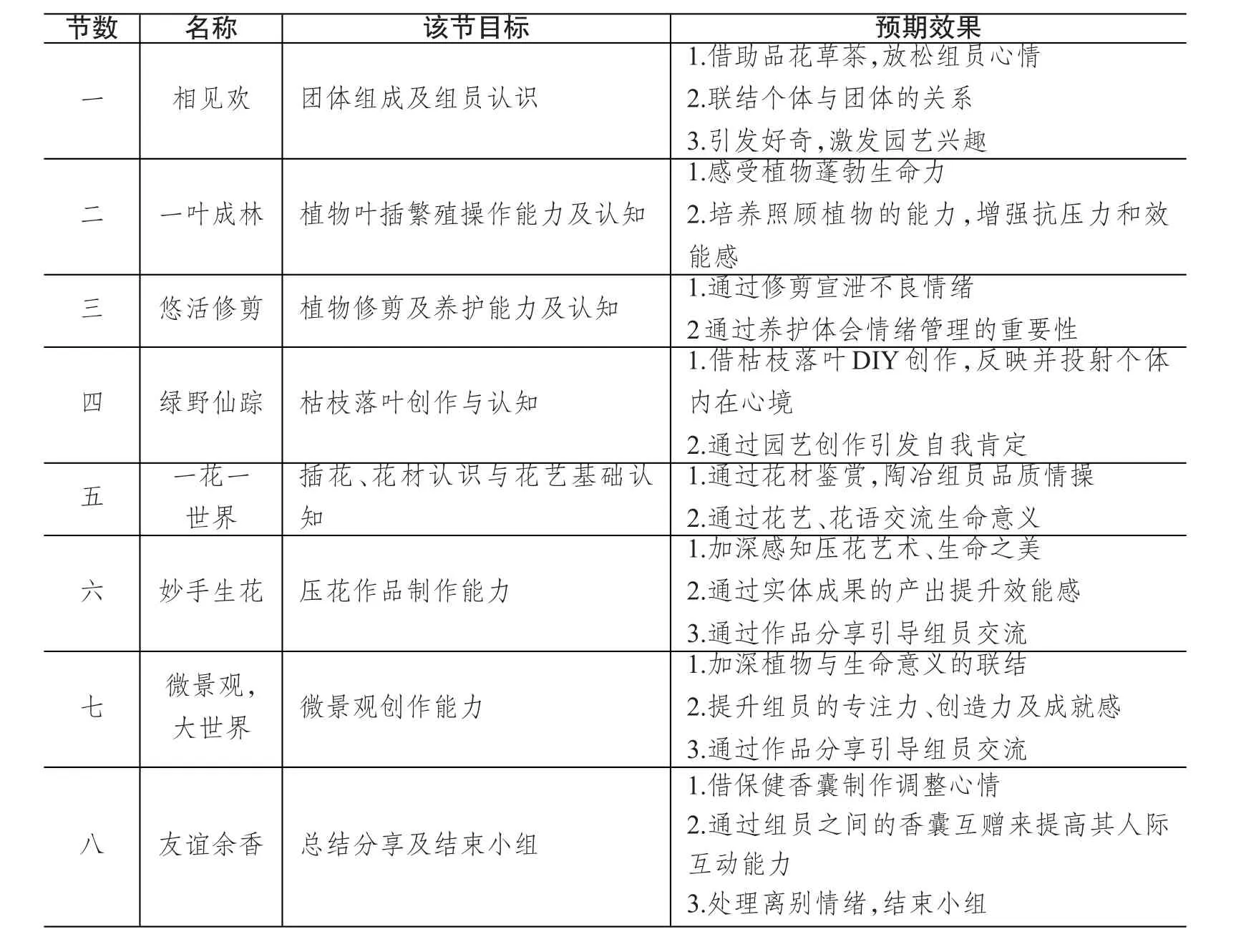

该实务方案将园艺治疗融入小组工作中,由简单的园艺活动入门,渐渐延伸至较为复杂的植物栽种、花艺设计等活动。小组活动共有八节,每节活动持续一个半小时;全部活动在G市的一所公办初中开展,参加者由班主任转介而来,有5男3女共8名青少年,年龄在12-15岁之间,都曾经遭受过肢体或语言欺凌,自述受欺凌时长均为三个月以上。

该园艺治疗小组由两位持证社工负责,其中主带社工曾经受过园艺治疗的专业培训。为了探讨园艺治疗小组工作对于受欺凌青少年身心康复的影响,笔者对园艺治疗小组进行了全程的非参与式观察,并在小组结束后对8位小组参加者及社工进行了访谈。治疗小组的课程设计、小节目标和预期效果见表1。

表1 园艺治疗小组工作方案

(二)成效观察

经过对整个小组工作的非参与式观察和对相关参与者的深度访谈,笔者发现园艺治疗在促进受欺凌青少年身心健康方面具有以下五个方面的成效。

第一,抒缓身心不适。小组参加者平日大部分的时间都是在教室上课,较少有户外活动和接触大自然的机会,而园艺治疗藉由植株栽种、花草修剪等结合动态和静态的活动,使组员接触植物、泥土、阳光,感受大自然,使他们在心情上得以放松。同时,园艺治疗所带来的五官刺激特别是一些特定的环节,如品花草茶中所选用的植物像茉莉花茶、百合花、野菊花等,本身就具有安定宁神的保健功能,可以消除受欺凌青少年在遭受欺凌后所带来的头痛、疲劳、焦虑和失眠,帮助小组参加者减轻压力、振作精神。访谈中小Q就是这么说的:“参加社工姐姐的园艺小组,经常与鲜花接触,闻着花香,自己的心情不知不觉也就放松了下来,原来的头痛好像也没有那么疼痛了(小Q,14岁,男)。”

第二,调节负面情绪。无论是动态的栽种植物行为,还是静态的景观欣赏,都有助于这些受欺凌的青少年发展面对沮丧挫败的自我修复能力(Relf,1999)。在该小组中,社工藉由植物的力量,帮助小组组员宣泄负面情绪,吸取正面能量。如在第三节“悠活修剪”中,社工组织组员在校园内对绿篱进行修剪,使得这些组员在遭受校园欺凌后所产生的愤怒、恼怒等攻击性的情绪,在一种被社会接受的方式之下进行宣泄。这种为有攻击性情绪的参与者安排的修剪植物枝杈的活动,有助于改善参与者的自我控制能力(傅琦,2016)。组员小B在当天的小组中是这样分享的:“今天来参加园艺小组前,我又和我们班那些人有矛盾,他们又起哄叫我外号。我来参加小组时脸色挺不好看的,满肚子都是火,后来社工姐姐带我们去剪枯枝败叶,我剪着剪着就平静下来了(小B,14岁,男)。”

第三,体验自我掌控。自我掌控,是一种个人力量的展现,意味着一个人有能力掌握或者控制自己的生活,是充权的重要体现(张丽春、李怡娟,2004)。在照顾植物的过程中,组员对植物的成长充满期待和盼望,也由此增加了他们对生活的目标感。看着自己照顾的植株发芽、长叶,越长越大,许多组员都表示自己很有成就感,而这种成就感,也有助于他们重拾自信,改善自我形象。并且,组员创作的实体成果如插花、压花创作、微景观设计等,往往能够能让他们体验到日常生活中较难获得的成就感,从而促进其自我效能的改善。如小C就是这样描述插花活动带给他的感受:“插花是个享受的过程,看着原本没什么特色的花,经过我的选择和搭配,成为完美的作品。刚开始时我认为我不可能做好,但没有想到我真的做到了,而且还做得这么好(小C,男,15岁)。”值得注意的是,在园艺治疗小组工作中,这种自我掌控感可以使组员在接下来的生活学习中“迁移”、“嫁接”,从而影响个人的生命历程(Zimmerman,1995)。

第四,增进人际关系。小组是一个社会的缩影,组员在小组中体验与其他小组成员及带领者的互动方式,从而为改善小组组员的人际困扰提供了一种可能性(王思斌,1999)。在园艺治疗的小组工作中,服务对象之间的互动与合作以艺术创作为背景,彼此之间形成一种渐渐增强的亲切感,使他们主动与他人进行沟通(徐苗苗,2014)。该园艺治疗小组每节均设有破冰及分享环节,使得组员可以从一开始的退缩,到后来在种植植物时交流心得,在创作环节时互借花材花器、在微景观时分工合作。小组成员之间的气氛随着小组的推进越来越热络,组员之间的友情也渐渐增进。在小组中一开始较为沉默寡言的小M是这么说起她在小组中的变化的:“刚来小组时,我满忐忑的,也不敢说话。我长得不好看,我怕这些同学会像我们班那些人一样欺负我。但后来慢慢做着园艺,感觉大家都很和善的,渐渐地就敢和大家说话了,后来还和一些组员满聊得来(小M,女,13岁)”。

第五,体会生命意义。在园艺治疗小组中,组员们以植物的发展变化为借镜来反思自身的生命历程,从中感受生命的意义。在小组活动的每一节,社工都要求组员表达自己的感受以及阐述作品的意义,并对其他的组员的作品进行点评、回馈。在这些分享环节中,服务对象渐渐感悟到作品创作之中所蕴含的人生隐喻。如小C对她扦插植物的经历进行了分享:“我扦插的茉莉,大部分的都没有成活。我觉得好沮丧,好在社工和其他组员一起来帮我分析,看看是剪枝的时候没有剪好还是过程中没有照看好。渐渐地,我就不沮丧了。后来,我渐渐明白,同样的生长环境,坚强的茉莉就能活下来。我们人也一样,会遇到各种各样不同的困难,在困难面前我们需要坚强,不要被打倒(小C,15岁,女)。”

四、分析与建议

社会工作者在介入被欺凌青少年的身心康复时,需要采取一种整合的身心社灵的全人视角(biopsychosocial-spiritual perspective)来进行介入。在生理层面,社工需要了解欺凌事件对被欺凌青少年在生理功能方面所造成的影响、限制及障碍;在心理层面,社工需要评估欺凌事件对其造成的心理方面的影响,特别关注其出现的焦虑、抑郁、躁狂等情绪;在社会层面,社工需要了解其社会交往、社会角色和社会关系;在灵性方面,社工可以通过活动设计,让其感知、体会到生命的意义。而园艺治疗,恰恰为社工从身体、心理、社会、灵性四个方面来回应受欺凌青少年的服务需求提供了良好的介入渠道。

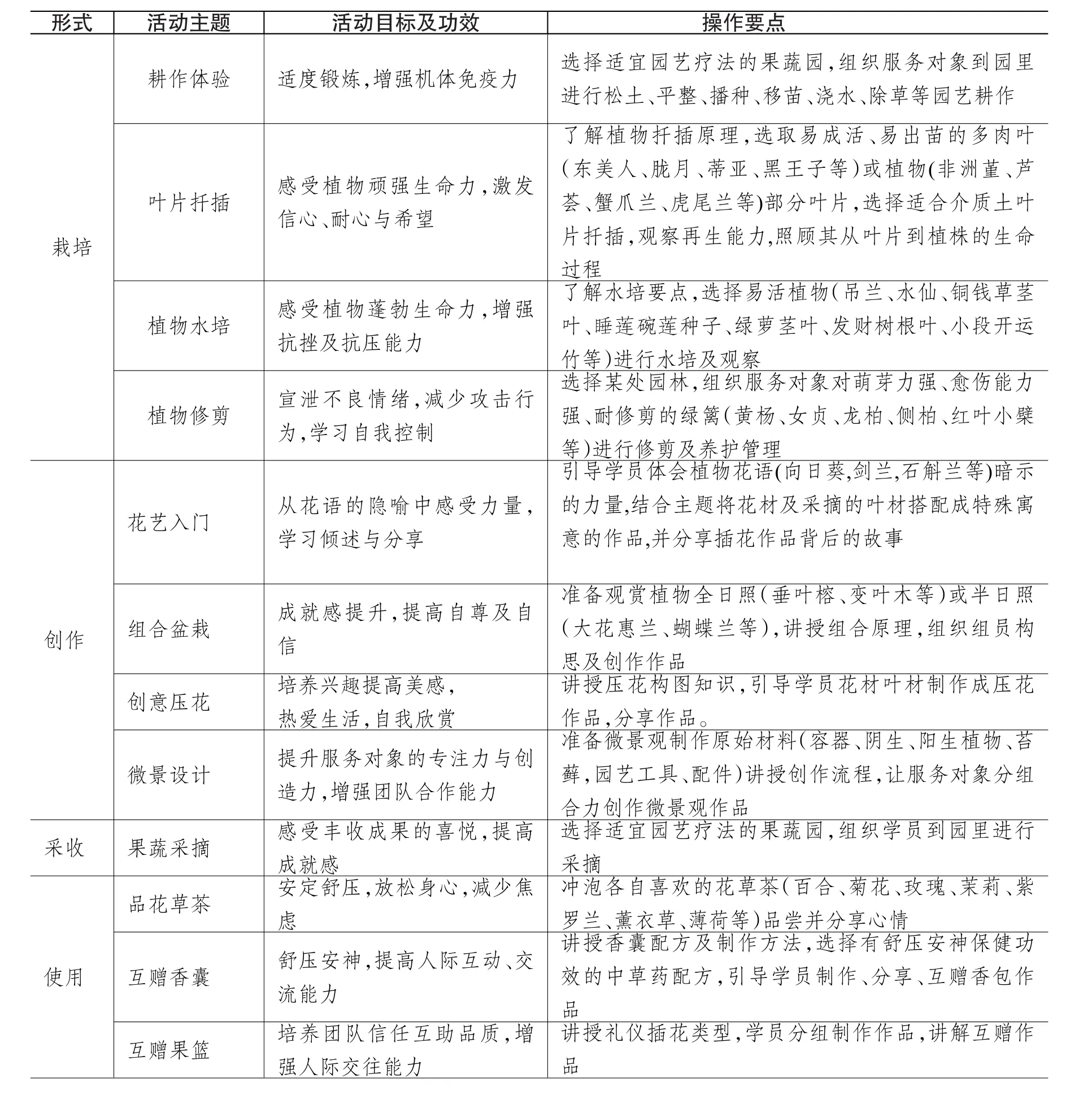

相比传统的小组工作,园艺治疗小组工作中组员的成长力量不仅仅来自社工和小组团体动力,它借助了充满生命力的大自然,使受欺凌的青少年在小组中的成长动力更加丰富,成长资源更加多元。在表2中,笔者总结了可供社工同仁参考的,不同园艺治疗活动形式在受欺凌者身心康复服务中的运用。

表2 园艺治疗在受欺凌者身心康复服务中的运用

五、总 结

总的来说,园艺治疗可以从抒缓身心健康、调节负面情绪、体会自我掌控、增进人际关系、体验生命意义五个方面促进受欺凌青少年的身心康复。社会工作者在开展类似的园艺治疗实践时,还需要特别注意以下三个方面:第一,提升对“校园欺凌”的敏感度。校园欺凌对于青少年来说无疑是一个创伤行为,当青少年在小组中与植物接触互动时可能会产生个人的投射,进而连带引发复杂多元的情绪体验。社会工作者需要敏感地捕捉这些细微的情绪体验,运用小组工作技巧及小组动力加以催化或者宣泄,在小组中重新解读组员的欺凌事件,使其从其他组员中得到朋辈支持及应对欺凌的具体策略;第二,需要制定清晰的具操作化的治疗目标。由前文所述,受欺凌的青少年在身体、心理、社交、灵性四个方面都有着不同的服务需求,社会工作者需要根据服务参加者的情况来设定精准的小组工作目标。社工可以在服务开展前对服务对象在身体、精神、认知、园艺经验等方面进行评估,从而制定出整个园艺治疗工作可操作化的工作目标;第三,配合使用社会工作的其他手法来满足组员的服务需求。对于那些受欺凌问题严重、受欺凌后伤害较大的组员,社工还可以运用个案咨询、果敢训练、情境扮演等手法提供进一步的专业服务。