中国传统白酒中微量成分的来源与作用

曹智华 余有贵 何红梅

(1. 邵阳学院,湖南 邵阳 422000;2. 长沙市食品药品检验所,湖南 长沙 410004)

中国白酒与白兰地、威士忌、伏特加、金酒和朗姆酒并列为世界著名的六大蒸馏酒[1]16-18,中国传统白酒以粮谷原料、多微共酵、甑桶蒸馏、陶坛(或酒海)储存等传统工艺特点而独树一帜[2]449-520,由酒精、水和微量成分所组成,其中约占2%的微量成分决定了白酒的香型风格,酒中微量成分随着检测技术的进步也不断地被发现,如清香型白酒中检测出了700多种成分、酱香型白酒中多达1 500种成分[3]。这些微量成分按物质分子组成可分为醇类、酯类、酸类、醛类、缩醛类、酮类、酚类、芳香族化合物、呋喃类、吡嗪类、硫化物、内酯类和噻唑类等种类[4];根据其含量多少和作用可分为色谱骨架成分(>1 mg/100 mL)、协调成分和复杂成分[5]。目前,有关中国传统白酒中微量成分的文献报道较多,但系统归纳总结其来源和作用的资料极少。因此,本文对中国传统白酒微量成分的来源与作用进行系统的总结,旨在为广大酿酒科技工作者提供参考。

1 微量成分的来源

中国传统白酒中微量成分的来源主要有3种途径:发酵过程中微生物和酶的催化反应、贮存过程中的化学变化和生产原料特殊成分的化学反应。

1.1 发酵过程中微生物和酶的催化反应

中国白酒是以粮谷为主要原料,用大曲、小曲或麸曲及酒母作为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑和调味而成的饮料酒[6]8。食品酿造普遍存在着“五法则三层次”的规律[7],中国传统白酒生产同样遵循这个规律,酒曲作为糖化发酵剂发挥着菌酶并用的作用[1]51-58,在窖池的固态发酵环境中,经物系—菌系—酶系的三相关联和固—液—气三相变化,酿酒原料的淀粉、蛋白质和脂肪等有机物在菌、酶催化的生化反应下生成主要产物酒精和水外,还生成了醇、醛、酸、酯等微量成分。发酵过程中微生物和酶的催化反应是中国白酒微量成分的主要来源,如酵母利用糖及氨基酸合成杂醇油、克拉瓦氏梭菌将乙酸和酒精合成丁酸和己酸、汉逊酵母和假丝酵母等微生物具有较强的产酯能力、酵母菌和细菌将香草醛发酵生成4-乙基愈创木酚等[1]224-237;剑南春酒在发酵后期的酯化阶段,生成了醇、醛、酮、酸、酯、芳香族化合物等多种类微量香味物质[8]。徐岩等[9]研究发现中国白酒中的四甲基吡嗪是由枯草芽孢杆菌代谢生成,即经过糖酵解途径产生的2分子丙酮酸缩合而成乙酰乳酸,乙酰乳酸在酶的催化作用下脱羧生成乙偶姻,后期的非酶促反应将乙偶姻与主要由氨基酸脱氨产生的氨结合生成四甲基吡嗪。

中国传统白酒经微生物和酶的催化反应产生微量成分,呈现出了多样性和特异性2种特性

1.1.1 多样性 中国白酒微量成分的多样性源自两个方面:

(1) 酿酒微生物种类的多样性。曲为酒之骨,野生多微是酒曲特征之一,酒曲的微生物种类越多,发酵过程代谢产生的微量成分就越丰富。酒曲中微生物的种类主要有细菌、霉菌、酵母和放线菌[10],其中霉菌是糖化的主要动力,酵母是发酵的主要动力,细菌是产香的主要动力[11-12]。酒曲中微生物的数量因酒曲的种类而异,如大曲中总菌数、细菌数、霉菌数和酵母菌数分别为4.014×107,1.595×107,2.015×107,4.035×106CFU/g[13],小曲饼中细菌数、霉菌数和酵母菌数分别为2.78×106,4.10×105,9.20×107CFU/g[14]。

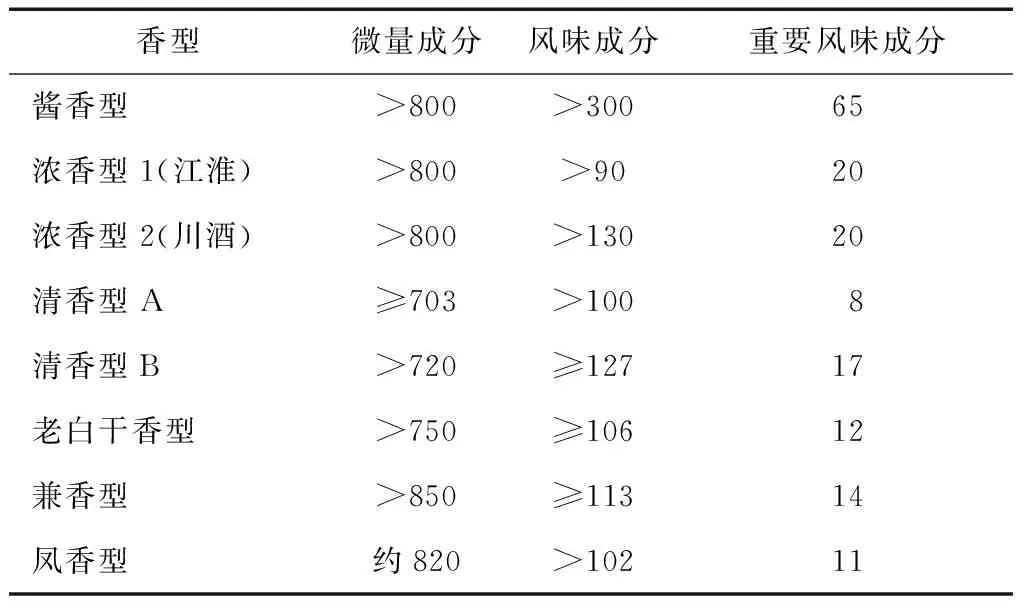

(2) 酿酒工艺的多样性。大曲酒生产工艺有混蒸续糟工艺(如泸州老窖特曲酒)、清蒸清渣工艺(如山西汾酒)、清蒸续糟工艺(如古贝春酒),小曲酒有固态发酵工艺(如四川小曲酒)、半固态发酵工艺(如广西桂林三花酒)和大小曲串香工艺(如董酒)[6]19-73。不同的酿酒工艺中生物反应过程的菌酶活性不同,生成的微量成分存在数量上的不同(见表1)[15]153,其量比关系也有差异(见表2)[16]27。

表1 不同白酒中微量成分和风味化合物的种类Table 1 Types of trace components and flavor compounds in different liquors

表2 不同白酒中各类微量成分的量比关系Table 2 The quality ratios of various trace components in different liquors %

1.1.2 特异性 中国白酒微量成分的特异性主要源于三方面:

(1) 地域性差异。中国地域辽阔,东南西北中均有传统白酒的生产,不同地域在生态环境的温度、湿度、水分等方面存在较大差异,这些差异影响着酒曲中酿酒微生物种类[17],进而影响白酒中微量成分的种类和数量,决定着白酒的香型和风格,如在中国市场上形成了“川浓贵酱”的香型认识。

(2) 酒曲种类差异。中国传统白酒根据使用的酒曲种类不同可分为大曲酒、小曲酒、混合曲酒,不同酒曲中微生物种类存在差异,经生化反应所生成的微量成分有显著差异,即使是同一香型白酒因酒曲不同而微量成分各异,如清香型大曲酒的总酯与总酸比值约为5.5∶1,而清香型小曲酒的总酯与总酸比值则为5∶4[18]。

(3) 窖池微生态差异。窖池是实现生化反应的主要场所,窖池有泥窖、石头窖、水泥窖和地缸等之分,曲药、母糟、窖泥、窖龄等窖池微生态直接影响微生物类群和数量的变化,在生化反应中使生成的微量成分有差异[19-20]。

1.2 贮存过程中的化学变化

发酵好的酒醅经蒸馏取酒,采用缓火蒸馏、控制流酒温度和流酒速度、截头去尾和量质摘酒等一系列的规范操作,将酒醅含有的微量成分最大限度地提取到新酒中。然后,新酒入库分级贮存,通过贮存条件控制和时间的历练促进酒液的微量成分变化,将新酒转化为酒质成熟的基础酒。

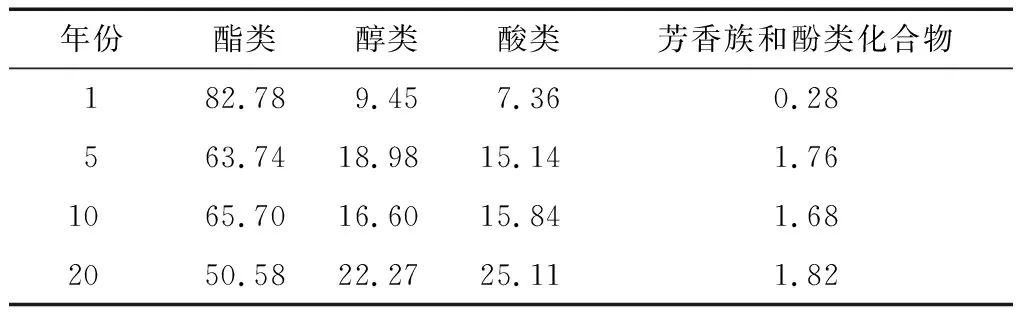

自然陈酿强调恒温、恒湿的环境和长时间的放置,促进新酒的物理变化和化学变化,其中化学变化是白酒品质变化的决定因素[1]508-509。特别是酒液中的微量成分经过氧化、还原、酯化和水解等化学作用,醇、醛、酸、酯类等缓慢消长,从而建立新的动态平衡,实现酒质的提高[2]505-506。因此,白酒贮存过程中化学反应的实质是通过微量成分之间的相互转变,改变了新酒原来的微量成分及其量比关系,实现了酒质变好。丁云连[16]34-35对汾酒贮存期微量成分研究表明,醇、酸、酯、芳香族和酚类化合物等类型的微量成分比例随着贮存时间延长而变化,其中酯类下降酸类上升(见表3)。任宏彬[21]研究发现酚酒在0~20年贮存过程中,酒液的缩醛与相应醛的比值和酸、醇与相应酯的比值均随贮存时间的延长呈上升趋势,异丁醛/异丁醇和异戊醛/异戊醇的比值随贮存时间的延长呈先升后降的趋势,3-羟基丁酮/2,3-丁二醇和乙酸/乙醛的含量比值随贮存时间的延长呈缓慢上升的趋势。

1.3 生产原料特殊成分的化学反应

1.3.1 制曲原料 酒曲在中国传统大曲白酒生产中的用量一般为20%左右,茅台酒酿造中可达到50%,因而兼有糖化发酵剂的作用和投粮的作用[1]53。大曲一般用小麦制曲,但也有用其它原料制曲的,给酒带来了特殊的微量成分。豌豆制曲的清香,江苏洋河酿酒实业有限公司等酿酒企业使用豌豆、大麦和小麦按一定比例搭配制曲,豌豆经过培曲过程后生成了香草醛和香草酸等清香物质,它进入酒液中构成了洋河大曲酒纯正优雅香气的微量组分之根源[22]。中药材制曲的药香,贵州董酒股份有限公司添加中药材制曲,其中大曲和小曲分别使用40种和95种中药材,占制曲原料5%的中药材与小麦粉(或米粉)混合后制成大曲和小曲,经发酵制得的小曲酒醅和大曲香醅装入同一甑串蒸取酒,中药材为董酒舒适的药香提供了微量成分的来源,药香以肉桂醛为主要成分[6]60-62;中药材中还含有大量的萜烯类化合物[23],在董酒中检测到杜松烯、雪松烯与茴香醚 (脑) 等41种挥发萜烯类化合物[24]。

表3不同贮存期的汾酒中各类微量成分所占比例

Table 3 The quality ratios of various trace components in Fenjiu of different storage %

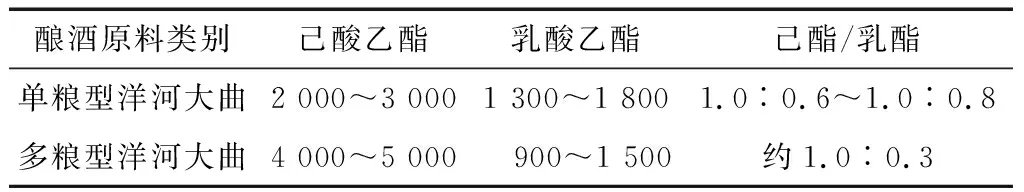

1.3.2 酿酒原料 中国传统白酒主要采用高粱酿酒之外,还有玉米、小麦、大米、糯米等粮谷类原料酿酒,它们给白酒产品微量成分的特异性提供了物质基础。高粱酿酒带有的特殊芳香来源于香兰酸等酚元化合物,这类化合物由高粱含有的单宁与花青素等色素成分在原料蒸煮和入窖发酵过程中形成的;玉米酿酒带来的醇甜味来源于多元醇,这类化合物由玉米中的植酸经发酵生成环己六醇和磷酸促进生成的丙三醇所组成;大米和糯米酿酒,在原料混蒸混烧过程中,生成了饭香味成分带入酒中使酒质爽净[1]253。多粮酿酒比单粮酿酒所产生的微量成分多些且比例协调,如洋河大曲酒的研究结果(见表4)[25]。

表4不同原料酿酒的酒液中主要酯含量及比例

Table 4 The quality ratios of main ester substances in liquors of different raw materials mg/L

1.3.3 贮酒原料 在玉冰烧酒的贮存过程中,除去浮油的斋酒要加入一定量经处理过的肥猪肉或猪板油,它经过一定时间的浸渍,脂肪缓慢溶入酒液中,并促进酯化作用,形成玉冰烧酒独特的豉香风格[6]56-57。西凤酒用酒海作为贮酒容器,贮存过程中,酒液接触酒海表层涂料中的石灰粉,通过中和反应使其总酸下降,但会增加一定量的乙酸羟胺和丁酸羟胺,它们是酒海涂料溶出物接触酒液后反应的生成物[26]。

2 中国白酒微量成分的作用

随着中国白酒微量成分不断被发现,人们对其作用也在深入了解。从呈香呈味、成格成型到功能因子,中国白酒的生理功能逐渐从微量成分找到了依据。

2.1 呈香呈味作用

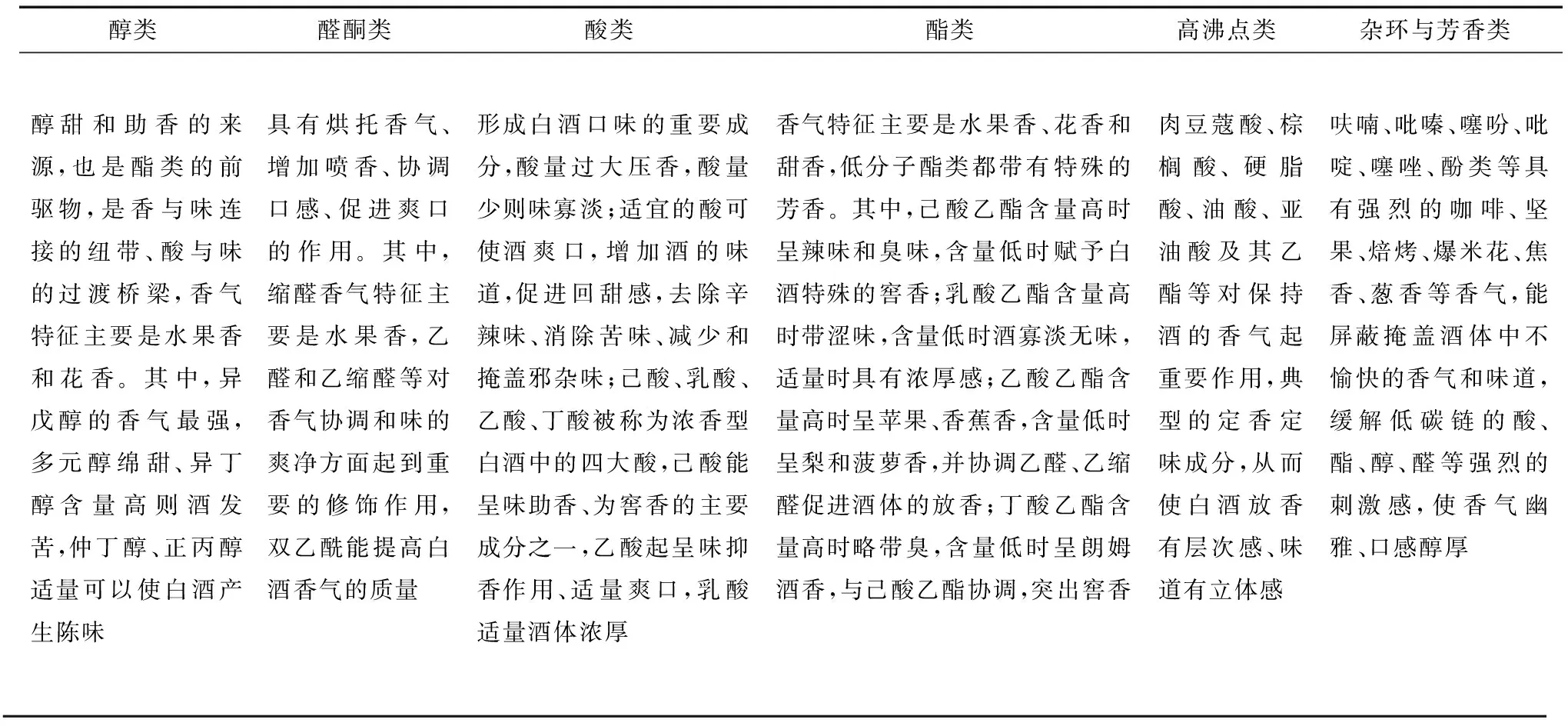

白酒品评是感观评价白酒中醇、醛、酸、酯等微量成分相互作用所呈现出的综合效果的重要手段,具有快速、简便和灵敏的特点。早期的感观评价对白酒中醇类、醛类、酸类、酯类等微量成分进行了呈香呈味的描述,现总结于表5[1]767-770[27]。

在第5次中国白酒评酒会上使用了百分制的感观评定方法,感官指标包括色泽、香气、口味和风格四方面,分别赋予10,25,50,15的分值[28]。随着检测技术的进步,对白酒微量成分的评价已经发展到量化与描述相结合,如中国白酒169计划采用国家标准规定的环境条件和美国国家标准的阈值测定方法,测定出了白酒中79个微量成分的挥发性化合物嗅觉阈值,给出了描述气味特征的术语,它包括酯类16个、醇类5个、醛类7个、脂肪酸类10个、吡嗪类7个、呋喃类4个、芳香族类11个、酚类12个、内酯类4个、硫化物3个[29]。吕云怀等[30]报道,浓香型白酒的窖香与6种主要微量成分(包括己酸乙酯、戊酸乙酯、丁酸乙酯、丁酸异戊酯、己酸、4-甲基苯酚)呈显著的正相关,酱香型白酒的酱香与15种主要微量成分[包括异丁酸己酯、乙酸戊酯、2-甲基丁酸乙酯、异戊酸乙酯、苯乙酸乙酯、3-甲基丁酸、苯甲醛、己醛、(2E)-壬烯醛、2-庚酮、3-辛酮、二甲基三硫醚、2-壬醇、2-苯乙醇、2,5-二甲基-3-正戊基吡嗪]呈显著的正相关,清香型白酒的清香主要与庚醛和癸酸乙酯具有相关性。兼香型白酒中9种主要微量成分(包括己酸乙酯、3-甲基丁酸乙酯、乙酸-2-苯乙酯、4-乙基愈疮木酚、4-乙烯基愈疮木酚、3-甲基丁醇、香草醛、己酸和丁酸)有较大的呈香作用[31]。

表5 白酒中各类微量成分的呈香呈味特征Table 5 Feature of the aroma and flavor-producing of various trace components in liquors

2.2 成格成型作用

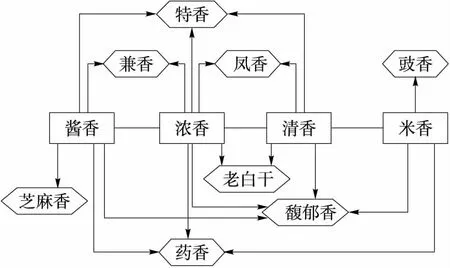

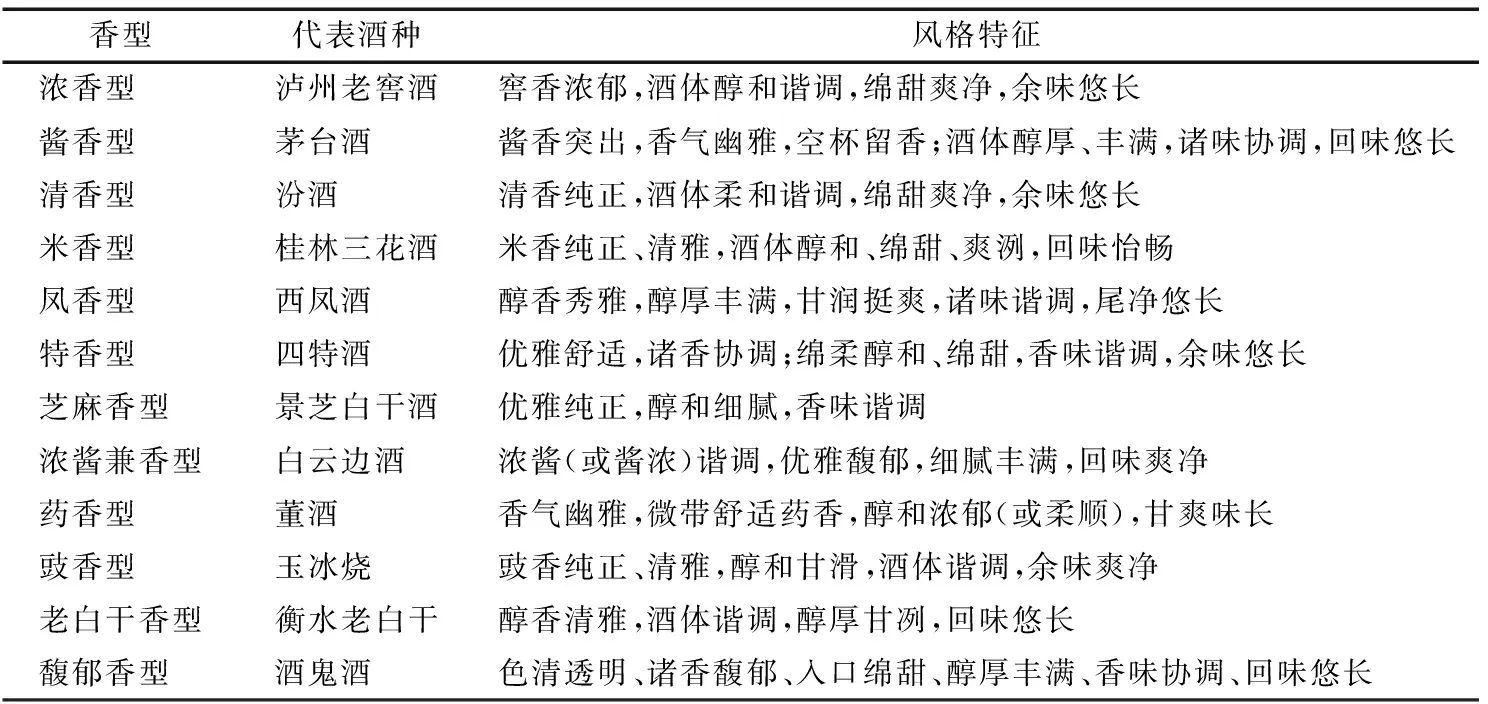

白酒的风格是色、香、味的综合体现,白酒微量成分中酯类是香气的主体成分,其中四大酯(己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯和丁酸乙酯)的含量与比例决定了中国白酒的典型风格和香型[1]767-770。目前,中国白酒按主体香气成分与风格可分为12种,其中浓香型、酱香型、清香型和米香型为4种基本香型,各种香型之间的关系见图1[15]104,12种不同香型白酒的典型风格见表6[32]。以往的专家对白酒感观品评存在着模糊描述的局限性,于是,近年来借鉴现代感观描述方法建立了中国白酒风味轮的客观描述方法[33],促进了白酒的感观评价向标准化发展,也拉近了专家与消费者之间对白酒风味描述术语理解的距离。

2.3 功能因子的生理作用

关于中国白酒与人体健康的问题一直以来都是人们关注的焦点和热点,目前的研究还处于起始阶段。当中国传统白酒严格按产品标准出厂时,产品中甲醇、杂醇油和乙醛等成分控制在规定范围内,适量饮用不会危害人体健康[34]。从早期某些白酒产品对人体健康的影响到白酒中某些有益于人体的功能因子发现,中国白酒的生理功能经历了从模糊认识到精准定位的转变过程。

图1 12种香型白酒及其关系Figure 1 12 kinds of flavor liquor and its relation

贵州茅台酒能抑制人的肝星状细胞的活化及其胶原蛋白的形成,表现出干预和延缓肝纤维化的作用[35];饮用传统浓香型白酒可以降低人体血清尿酸浓度,竹叶青酒具有护肝功能。部分酒厂还开展了用白酒喂养白鼠的试验研究,研究结果认为白酒对大、小白鼠具有某些特定功效,如小剂量北京二锅头酒灌胃对大鼠血管内皮细胞有保护作用、能提高大鼠血清高密度脂蛋白含量[36],一定剂量的白酒能显著降低小鼠耳廓肿胀度、升高血清溶血素含量和提高巨噬细胞吞噬功能[37]。

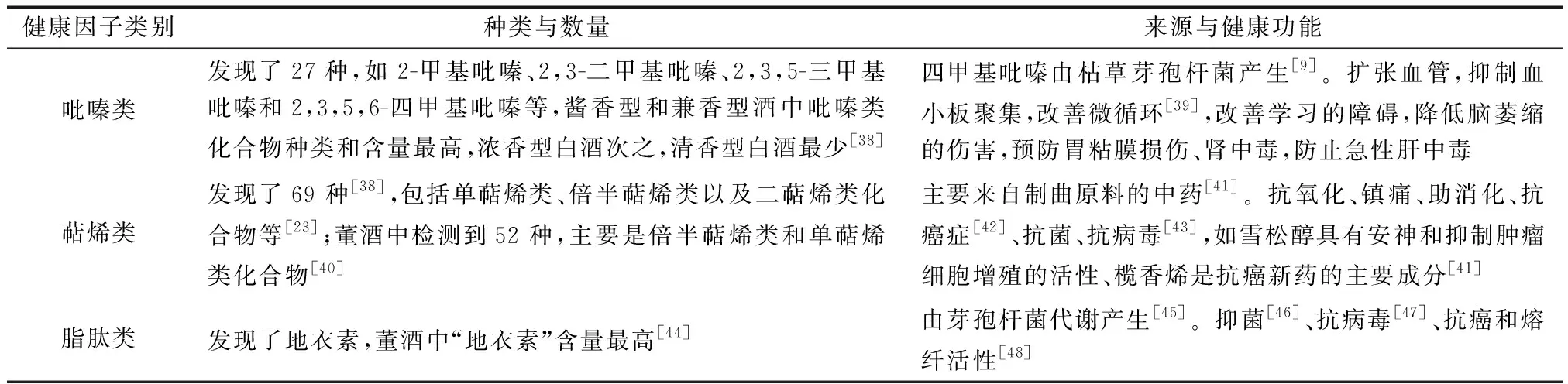

酒类中的功能因子需要通过风味组学技术、宏基因组学技术、代谢组学技术等现代科学技术去发现,西方从事此类研究比较早,中国白酒的现代技术研究是近10年才开始。近年来,中国学者致力于中国白酒功能因子的研究,陆续发现了吡嗪、萜烯类和脂肽类等功能因子(表7)。

表6 不同香型白酒的风格特征Table 6 style features in different flavor types of liquor

表7 中国白酒的健康因子与生理功能Table 7 Health factors and physiological functions of chinese liquor

3 展望

产品安全、口感舒适、富含功能因子是市场对白酒产品质量的新要求,中国传统白酒微量成分的种类及其量比对产品质量起决定性作用。因此,需要依靠科技进步不断揭开微量成分神秘的面纱,对白酒微量成分的研究将重点聚焦以下三个方面:

(1) 生产原料对中国传统白酒微量成分的影响。前期的研究发现生产原料对酒质有一定的影响,但截至目前,并未明晰大曲香气物质对白酒中微量成分的影响程度;酒曲添加中草药,中草药的香气有多少带入白酒之中还没有定量的研究结果等等。因此,还需要进一步从已掌握的东西中追根求源,了解生产原料与白酒微量成分之间生成的量比关系,从而为生产原料的合理配比与生产工艺制定提供科学依据。

(2) 高产白酒主体风味成分的基因菌构建与应用。深入研究传统白酒酿造中风味微生物及风味微生物之间的相互作用,揭示风味微生物与白酒微量成分尤其是主体成分的关系,进一步通过DNA重组技术构建高产白酒主体风味成分的基因工程菌株,用于传统白酒酿造的强化发酵,从而有效提高白酒的品质。

(3) 白酒功能因子的深入研究。中国传统白酒的功能因子研究还刚刚起步,需要进一步识别和发现白酒中微量成分的功能因子,揭示功能因子的生成机理,以便更有效地调控白酒酿造过程中功能因子的积累,提高中国传统白酒功能因子的含量,从而使它具有某些特定的生理作用。