微穿刺技术建立股动脉入路在经皮主动脉腔内修复术中的应用效果

何 楠 陈 忠 刘博文 唐小斌 寇 镭 王 盛 吴章敏 刘 晖 张腾飞 王晓娜

随着血管外科疾病腔内治疗迅速发展,腹主动脉瘤腔内修复术(endovascular aneurysm repair,EVAR)的治疗在主动脉瘤治疗领域占据了相当大的一部分,但相关并发症日趋增多,临床上穿刺点的并发症较为常见。

1953年Seldinger提出血管穿刺技术(Seldinger法)[1],奠定了腔内血管疾病诊疗的基础,避免了切开暴露血管的损伤;1974年Driscoll等[2]提出了改良Seldinger法,进一步降低了因血管后壁损伤导致的出血风险。传统技术沿用至今,临床上多以18G(18G=1.2 141 mm)穿刺针、0.035 in(1 in=0.0 254 m)导丝作为工具,但由于传统穿刺法主要依靠体外动脉搏动,透视下骨性标志进行穿刺,血管外科疾病患者动脉粥样硬化严重、管壁脆性高、皮下脂肪增厚,存在反复穿刺失败、出血概率高、失血量相对较大的风险。本研究随机选取首都医科大学附属北京安贞医院2015年1月至2017年12月行经皮主动脉腔内修复术(percutaneous endovascular aortic repair, p-EVAR)术49例(84条肢体)。分别以2lG穿刺针、0.018 in导丝为EVAR治疗的患者实施微穿刺建立入路,与传统穿刺技术数据分析比较。比较二者在EVAR修复术患者治疗中,穿刺点并发症及相关参数。

资料与方法

1.一般资料 全部49例(84条肢体)患者,均为行p-EVAR患者,术前经彩色多普勒超声、CT血管成像检查明确入路动脉局部狭窄<30%且不存在夹层以及严重血管钙化病变。患者一般资料见表1。

2.分组 全部入组患者以穿刺方法不同进行分组。(1)微穿刺入路组:以微穿刺技术建立入路的患者27例(50条肢体),其中男性24例,女性3例,年龄56~82岁,平均(69.27±10.33)岁。微穿刺技术是指:以21 G穿刺针(Micropuneture,Cook)改良Seldinger法穿刺动脉,并经过穿刺针行动脉造影,留取路径图,充分压迫后,路径图下再次穿刺,并经0.018 in头端亲水导丝导引置入动脉鞘或支撑导管建立入路的方法。

(2)传统穿刺入路组:采用常规18 G穿刺针改良Seldinger法建立入路,其中22例(34条肢体),其中男性21例,年龄63~90岁,平均(72.46±8.74)岁(表1)。

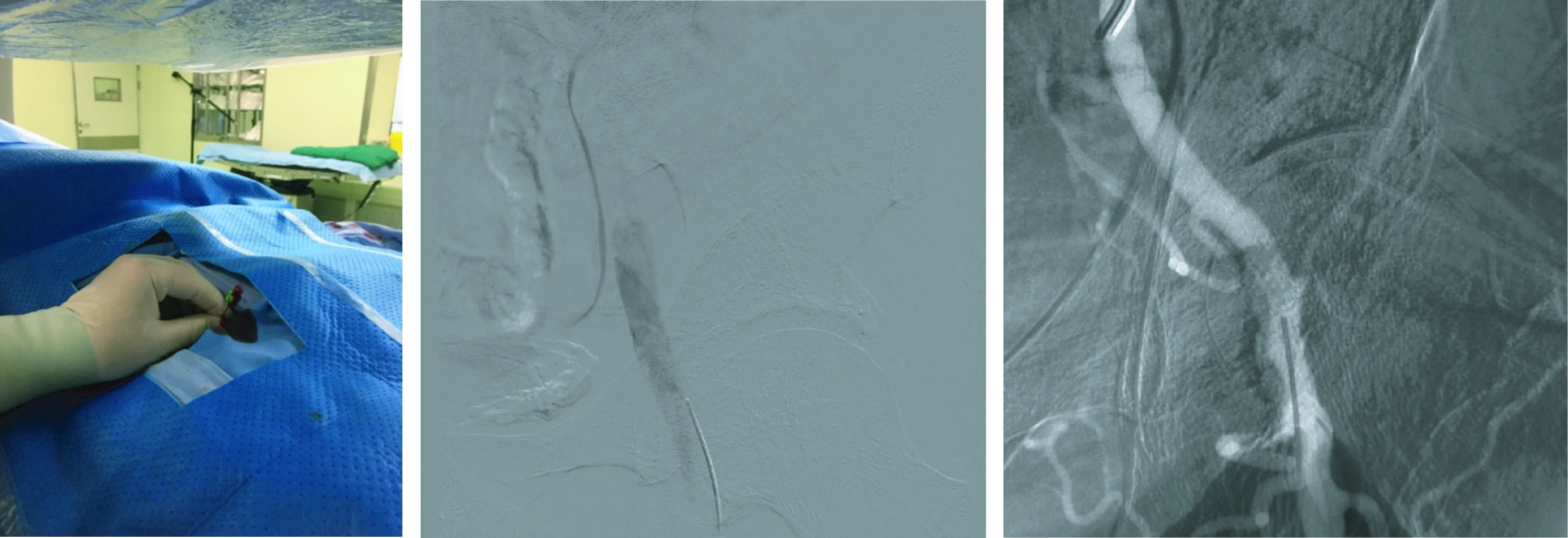

3.方法 (1)微穿刺入路方法(图1):常规消毒铺无菌手术单。确定体表穿刺点,纵向确定动脉走行,以食、中指触摸动脉搏动,感知动脉走行;借助透视条件寻找股骨头中点上下各1 cm内为最佳穿刺区域,。以1%利多卡因局部浸润麻醉,切开穿刺点皮肤7mm左右(由于EVAR修复均采用14F-18F动脉鞘)。持21 G穿刺针尾端,经穿刺点以30度一度水平夹角进针3~5 cm(肥胖患者或须进针更深),针尖突破动脉前壁会出现进针阻力骤然上升骤然下降的“落空感”,同时见穿刺针尾部串珠样滴血,此时借助穿刺针行股动脉造影,并留置路径图。撤出穿刺针,并充分压迫5min左右,确保已充分止血,路径图下再次行股动脉穿刺,调整进针深度和角度确保穿刺位置位于股总动脉位置位于动脉正中位置,避免穿刺侧壁。并送入0. 18导丝,扭控导丝沿靶血管主干前进15~20 cm,撤出微穿针并沿导丝置人微穿刺鞘,拔出鞘内扩张器和导丝,最后肝素盐水冲鞘同时检验是否为动脉性回血。

表1 两组患者一般资料

(2)传统穿刺入路方法:确定穿刺点位置与微穿刺法相同,麻醉并切开皮肤后采用18 G穿刺针以改良Seldinger法穿刺并以0.035 in导丝导引置入动脉鞘。

(3)血管止血方法:采用预置两把血管封堵器(Perclose-ProGlide,Abbott)止血,绷带加压包扎、患肢制动24 h,效果不佳则压迫止血。

(4)术中肝素化:两组患者用药完全一致。置鞘后,全身肝素化(70 IU/kg),此后手术时间每延长l h追加肝素钠1 000 IU。

(5)随访标准:术中缝合器平均使用数量,平均压迫时间,术后1周内以血管超声检查判断穿刺点局部是否存在血肿(≥2 cm)。、假性动脉瘤形成、医源性动静脉瘘形成。两名研究者背对背通过术后复查CTA测量股动脉术后股动脉内径。

4.统计学方法 采用SPSS 12.0软件包进行统计分析。计量资料以均数±标准差表示,计量资料间两组均数比较采用t检验。计数资料以频数(率)表示,组间比较用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

图1 微穿刺,留置路径图,路径图下二次穿刺

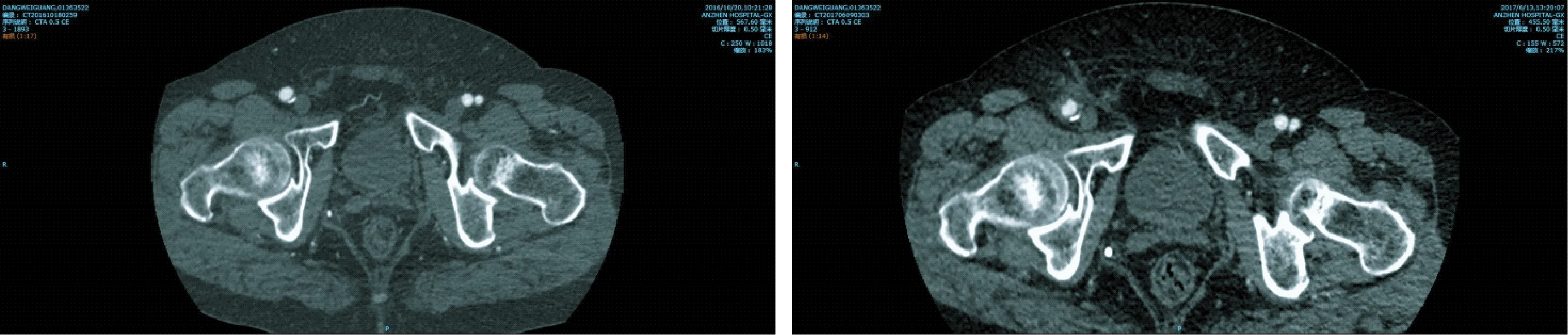

图2 普通穿刺法1例可明显见到术后穿刺处右股动脉血肿形成

结 果

1.两组患者术中缝合器使用数量为微穿刺组平均每条肢体(2.04±0.02)把,普通穿刺组平均每条肢体约为(2.07±0.08)把,差异无统计学意义(P>0.05)。平均压迫时间,微穿刺组(5.34±1.37)min,普通穿刺组(10.73±5.54)min。假性动脉瘤形成率:微穿刺组0例,传统组2例,其中血肿(≥2 cm)形成率:微穿刺组2例,传统组6例;两组均未有动静脉瘘形成情况。术后CTA直径微穿刺组(8.06±1.43)cm,普通穿刺组(7.77±2.91)cm(表2)。

表2 两组缝合效果及穿刺并发症的比较

讨 论

腹主动脉瘤(abdominal aortic aneurysm, AAA)是血管外科中最常见的主动脉瘤样病变之一[3-4]。自从1990年9月7日Parodi[5]医生在阿根廷的布宜诺斯艾利斯心血管研究所完成了“世界上第一例腹主动脉瘤腔内修复术”以来,随着新型材料技术的发展,EVAR手术逐渐成为了腹主动脉瘤治疗的重要策略[6-7]。目前已经有足够的临床试验可以证明在拥有充足的瘤颈,瘤体形态较好,无双侧股动脉或髂动脉重度狭窄的患者中,EVAR手术的效果以及远期预后可以与开放手术相当。由于其微创的特点,EVAR术也逐渐成为血管外科医生的首要选择,随着新型器材的发展,P-evar也逐渐替代O-EVAR 成为腔内修复术的首要方式,因而穿刺也成为最可能产生并发症的环节之一。Gardiner等[8]报道其周围动脉腔内治疗的操作相关并发症率为13%,其中穿刺相关占6%,余下依次为病变段夹层3%,远端血栓形成2%,栓塞1.5%,动脉破裂0.4%。如何降低穿刺相关并发症成为降低腹主动脉瘤腔内治疗总体并发症的关键所在。在常规非引导穿刺的前提下,大部分病例建立入路的过程中都需要数次进针才能穿刺成功,而由于无动脉造影情况下有可能穿刺入动脉是后壁、侧壁以及透入邻近静脉管壁而出现假性动脉瘤,夹层,动静脉瘘;微穿刺技术采用21 G穿刺针,其横截面积是18G穿刺针的0.46倍,可有效降低盲穿导致的动静脉管损伤面积,减少血肿、假性动脉瘤、医源性动静脉瘘形成的概率;当微穿刺针进入动脉管腔内,针尾呈串珠样滴血,与18 G穿刺针柱状喷血相比可减少不必要的失血,洁净手术区域,减少了无菌单的血液污染,避免了患者因失血导致的过度紧张;穿刺成功后行动脉造影,路径图下进行再次穿刺,能够有效选择穿刺股总动脉的最佳位置,避免穿刺入后壁,侧壁。本研究中,微穿刺组术后压迫时间明显短于普通穿刺组,并且有统计学差异,这也正是由于微穿刺组的微创,准确定位有关。本研究中血肿(≥2cm)形成率:微穿刺组2例,传统组6例(χ2=8.11,P<0.05),可能与普通穿刺方法主要依靠体表标志以及人工触摸动脉搏动可能会反复穿刺以及穿刺位置不确切导致缝合器缝合过程造成困难导致组织血肿形成等因素有关;差异均具有统计学意义。假性动脉瘤形成率微穿刺组小于普通穿刺组,两组间虽无显著差异,可能于样本量较少有关。本研究中应用血管封堵器平均数目:微穿刺组(2.04±0.02)把,传统组(2.07±0.08)把,差异虽然无统计学意义(P>0.05)。但普通穿刺组出现两名患者采用每条肢体至少4把缝合器仍旧无法充分止血的情况。较少的闭合器使用必将为患者降低费用压力,综上,腹主动脉瘤腔内治疗时,使用微穿刺技术建立动脉入路是安全并且行之有效的,相对于传统穿刺技术,微穿刺技术成功率较高,并发症率较低,并且血管闭合器使用数更低,一定程度上降低了医疗费用,因此可以作为EVAR手术常规入路方法的选择。

——导丝概述及导丝通过病变技巧