膳食纤维平衡的基本概念

张厚德, 张厚瑞

1.广东医科大学南山医院消化科,广东 深圳 518052; 2.中国科学院广西植物研究所天然产物化学研究中心

人血液中20%的小分子物质来自肠道菌群代谢过程,大肠微生态系统这个长期“被遗忘的器官”事实上是人体重要的生理控制中心[1-4]。修复和维持肠道菌群生理平衡的微生态疗法在最近几年受到了普遍重视,策略一是补充某些菌株乃至整体菌群移植,策略二是从更为基础的肠道菌群营养调整入手,策略三是菌株补充与营养调整兼行并施[5]。肠道菌群营养可以取自消化道分泌物如黏液,也可以是菌群之间的代谢产物相互利用,但更多的是小肠排入大肠的残余食物,其中的膳食纤维(dietary fiber)是支撑肠道细菌生长与代谢的主要碳源,对肠道微生态平衡起决定性作用[3,6-8]。本文介绍膳食纤维平衡的基本概念、主要争议和常见误解。

1 膳食纤维研究简史

公元130年左右,GALEN[9]明确告诫人们细粮粘肠、粗粮通便。比GALEN更早的是《黄帝内经》中的五谷养生之道[10]。这些有关膳食纤维功能的精彩描述早在它的名称出现之前就有了。不过,膳食纤维的现代科学研究还很年轻,很多概念与认识还需要深化。1941年,DUCKWORTH和GODDEN[11]在大鼠饲料添加纸浆(注:纸浆的主要成分是纤维素)对肠黏液分泌影响的研究中,首创了“dietary fiber”一词。1953年,HIPSLEY[12]在报道高纤维饮食能降低“孕毒症”发病率时将该词直接引用。该词传入中国后很自然地有了“饲料纤维”和“膳食纤维”两种译法。1960-1970年代,英国BURKITT及TROWELL等[13-15]在非洲所做的流行病学调查发现高纤维膳食可以预防现代文明病、1980年代美国SALYERS及STEVENS等[16-17]发现大肠细菌具有瘤胃样发酵功能,是膳食纤维现代科学研究史上的两大里程碑事件。当下研究主要聚焦在膳食纤维平衡、肠道微生态平衡和机体生理平衡三者之间的关系及其分子联系机制。

最初,膳食纤维的概念就是指植物性食物中那些嚼不烂、难下咽的粗纤维(crude fiber)。随着认识的逐渐深入,其定义也随之改变,现在普遍接受的观点是指人类植物性食物中的非消化成分,化学构成主要是人类小肠酶不能水解的单体≥10的多聚糖(非消化性多聚碳水化合物),大部分集中在植物细胞壁,是肠道细菌代谢的主要碳源[18-19]。一种极端意见是将膳食纤维的概念泛化成植物性食物中的所有非消化吸收成分,另一种极端则指向任何非消化吸收性碳水化合物而无论其单糖、低聚糖抑或多聚糖,前者似乎与排入大肠的残余食物概念相混淆,而后者则似乎失去了纤维的含义。此外,在中国还有所谓的“第七营养素”之说。不过,应当意识到,膳食纤维化学结构本属碳水化合物,为了突出小肠酶不能水解、结肠细菌可发酵的特征而单独标签属情理之事,另类并列于生命必不可缺少之营养素则缺乏依据[20]。最后,需要特别警示的是,任何人工纯化的单个功能纤维(functional fiber)都只是膳食纤维集合中的一个元素,而把单个元素混同膳食纤维集合的错误观念却仍然普遍存在。甚至连美国FDA也不恰当地允许食品标签将纤维素、菊粉等单个功能纤维统一标注为膳食纤维。然而,无论概念或功能,单个功能纤维是不能与食物中复杂的膳食纤维划等号的。一个容易理解的例子是白面加了纤维素制成的面食并不等同于全麦食品[21-22]。

2 植物细胞壁

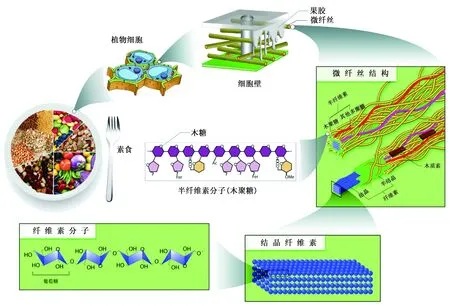

与动物细胞相比,植物细胞多了一层厚厚的叫作细胞壁的保护层,膳食纤维几乎全部集中在这里。细胞壁的构造如同鸟巢,由无数细小树枝般的微纤丝层层叠叠穿插交错搭建架构,最后灌注果胶粘结成型(见图1)。“微纤丝树枝”的“树芯”是纤维素,“树皮”是单纯的半纤维素(嫩)或是结合了木质素的半纤维素(老)。细胞壁的厚度及木质化程度与植物的可食性及口感密切相关。以小麦、稻谷为例,脱壳后的全谷即全麦、糙米虽可食用,但因外层种皮(麸皮)细胞的壁很厚且高度木质化,口感相当粗糙难咽;而深加工磨除麸皮后的精米白面,细胞壁菲薄、木质化程度低,口感软和爽滑(见图2)。蔬菜的叶脉及维管束组织担负支撑和输导功能,细胞壁也很厚,是菜渣的主要成分。

值得指出的是,人们耳熟能详的两种膳食纤维菊粉(果聚糖)和抗性淀粉属于细胞内贮藏多糖,并不参与细胞壁的建造,一般植物含量也不高。

3 膳食纤维的化学构成

根据水溶性特征,人们通常将膳食纤维分为水溶性和非水溶性两大类,而且普遍错误地认为水溶性膳食纤维比非水溶性有用。其实,各种膳食纤维分离纯化后的水溶性质与天然状态并不一定相同,水溶性质也与其生理功能无关[23]。最近,SONNENBURG等[3]提出菌群可接触碳水化合物(microbiota-accessible carbohydrates,MACs)的概念很有新意,膳食纤维分类有望变得更为清晰合理。以下按化学结构分类介绍。

3.1纤维素(fibrin,cellulose) 葡萄糖的β-(1→4)聚合长链多聚糖,分子量从数万到数百万不等,占植物细胞壁干重的30%~50%,为植物性食物纤维的主成分,也是第一个被分离纯化的膳食纤维组分。由于半纤维素的隔离与屏蔽,大部分纤维素属于菌群不可接触的碳水化合物,且因本身结构的高度致密化甚至结晶化,在有限的肠道停留时间内,即便是提取纯化的纤维素,肠道细菌的发酵利用率也很低。所以,纤维素不完整的细胞壁自外向内分为胞间层、初生壁和次生壁三层。新生植物细胞只有胞间层或称夹层,即黏稠的果胶将相邻细胞壁粘连在一起。很快,细胞质合成的纤维素分泌到果胶层内侧,数十个、上百个纤维素分子线性平行排列,通过氢键紧密结合聚集成纤维素微丝。同步合成的半纤维素将纤维素微纤丝紧密包裹,形成纵横交错的微纤丝网状支撑结构,此为初生壁(嫩)。细胞停止扩大生长后,纤维素与半纤维素的合成并未停止,而是继续沾拌着果胶加厚于初生壁内侧,同时合成木质素在半纤维素之间交联结合,形成坚固的木质化次生壁(老)。次生壁越厚,支撑越强,细胞腔越小,食物口感也越粗糙(仿照美国能源部网页等多种图片拼绘)。

图1 植物细胞壁的构造模型 Fig 1 The structural model of plant cell wall

图2 小麦种粒剖面电子显微镜彩色扫描(600×)Fig 2 Color scanning of wheat seed profile by

种粒由层层叠叠的种皮(棕色)包裹,种皮细胞几乎只有细胞壁而缺少细胞内容物;紧贴种皮的是一层蛋白质(绿色)细胞层;种粒大部分是淀粉颗粒(黄色)细胞层,灰色部分为细胞壁。深度全谷加工不仅磨除种皮(麸皮),还可磨除蛋白质层,甚至丢失部分淀粉层(引自:http://www.sciencephoto.com/)。

可能有效支撑肠道微生物细胞的生长与产物发酵[24-25]。然而,受思维惯性的影响,将“用处不大”的纤维素完全等同于膳食纤维还大有人在,而且纤维素仍是膳食纤维制品市场的主角。认识亟待改变。

3.2半纤维素(hemicellulose,semicellulose) 半纤维素是植物细胞壁纤维素之外的另一大类β-(1→4)多聚糖分子的统称。最初分离时误以为是纤维素合成过程的中间产物,故名半纤维素。半纤维素在植物细胞壁的含量仅次于纤维素,约占干重的30%,是肠道细菌或瘤胃细菌发酵最主要的底物[3,26]。如果说淀粉是人类的主粮,那么半纤维素便是大肠细菌和草食动物的主粮。

根据主链单元糖构成,半纤维素可分5大类:木葡聚糖、木聚糖、甘露聚糖、葡甘露聚糖和葡聚糖(见图3)。在构成单元糖中,除了木糖和阿拉伯糖属于五碳糖(戊糖),其余均为六碳糖(己糖),如葡萄糖、半乳糖、甘露糖等[26]。

① 木葡聚糖类(xyloglucans):聚糖的主链结构与纤维素结构相同,但主链葡萄糖基又结合上木糖残基形成支链。木葡聚糖主要存在于双子叶植物的初生壁,故在果蔬中含量丰富,而单子叶植物(食物主要是禾本科谷物类)中含量都很低。

图3 陆生植物细胞壁6种主要半纤维素 Fig 3 Six main hemicelluloses in the cell wall of terrestrial plants

② 木聚糖类(xylans):木糖残基以β-(1→4)连接构成聚糖主链,同时还连接阿拉伯糖、葡萄糖醛酸等基团,形成特征各异的分支结构,结果有葡糖醛酸木聚糖、阿拉伯木聚糖、葡糖醛酸阿拉伯木聚糖等。木聚糖在半纤维中一般占比都在50%以上,谷类等禾本植物的茎叶部半纤维素则几乎100%都是木聚糖,是名副其实的“主粮中的主粮”。

需提醒的是,低聚木糖(oligoxylan)是木聚糖的降解物,不具备木聚糖的大分子特性,如同麦芽糖完全不同于淀粉一样。因为天然木聚糖通过侧链与木质素共价结合形成复合物,这一性质使它的分离纯化难度远远大于纤维素等其他细胞壁多糖,工业化大规模制备直到2018年才成功。

③ 甘露聚糖类(mannans):完全由甘露糖基以β-(1→4)聚合成主链,分支结构多为半乳糖。植物普遍存在,但一般含量均不高,例外是一些豆科植物将其作为贮藏多糖大量存于子叶细胞壁,如瓜尔豆胶(半乳甘露聚糖)[27]。

④ 葡甘露聚糖类(glucomannans):由甘露糖和葡萄糖两种糖基以β-(1→4)聚合成主链,分支结构也多为半乳糖。食用植物含量一般均不高。以细胞壁贮藏多糖形式大量存在的葡甘露聚糖是魔芋胶的主成分,半乳葡甘露聚糖则主要存在于非人类食物的针叶树种。

⑤ 葡聚糖类(glucans):包含β-(1→3)和β-(1→4)两种连接方式的葡聚糖,无取代基也无分支,仅见于单子叶植物,一些谷物可作为细胞壁贮藏多糖存在,含量2%~12%。十分有趣的是,燕麦膳食纤维总量位列各种麦类之末,但因水溶性葡聚糖含量很高、粥品黏稠滑口,给人以含量丰富或利用率很高的错觉而备受推崇[28]。

3.3木质素(lignin) 一种结合于半纤维上的酚类聚合物,不属于碳水化合物,也基本不被大肠细菌分解[29-30]。多数学者不视其为膳食纤维。

3.4果胶(pectin) 植物细胞之间的粘结物,果蔬、薯类等非谷物类中含量很高[31]。细胞壁之间的原果胶并不溶于水。人工提取的果胶是原果胶的水解物,溶于水呈黏稠溶液。果胶的主成分是多聚半乳糖醛酸类大分子,已知组成果胶的单糖达17种,包含20多种不同方式连接的化学键,都很容易被肠道细菌和环境细菌降解。

此外,植物组织分泌物(浆)不属于细胞壁之间的粘结物,但复杂的分子中往往包含有聚半乳糖醛酸结构,通常也归入果胶类膳食纤维。

3.5果聚糖(fructan) 果糖基通过β-(2→1)糖苷键连接的聚合物,聚合度2~60的通常称为菊粉(inulin),而聚合度2~20的则多被称为低聚果糖(oligofructose)[32]。肠道细菌可接触发酵。菊苣、牛旁子的果聚糖含量很高。谷物胚乳(淀粉)细胞也贮藏果聚糖,所以,谷物脱麸精加工过程并不引起果聚糖明显丢失。相反,大量果聚糖能诱发实验鼠脂肪肝和肝癌的现象应引起重视[33,73]。

3.6抗性淀粉(resistantstarch) 抗性淀粉的化学结构能为淀粉酶水解,但物理结构却阻碍淀粉酶接触。肠道细菌可接触发酵。土豆、谷类尤其是玉米都含有较多的抗性淀粉。此外,面食反复加热冷藏也能生成大量的抗性淀粉[34]。另须说明的是,抗性糊精是人工制备的抗性淀粉类似物,将淀粉与柠檬酸混合加热烘烤、发生糊精化改性而成,又名聚葡萄糖。

3.7非消化低聚糖(indigestibleoligosacchide) 结构单元数小于10,是否划归膳食纤维有争议。人类可消化低聚糖屈指可数,计有乳汁中的乳糖、淀粉水解过程的中间产物麦芽糖、麦芽寡糖,还有蔗糖、海藻糖、岩藻糖等,分别为同名消化酶水解。然而,非消化性低聚糖则数不胜数,棉籽糖、密三糖、水苏糖、毛蕊花糖、低聚果糖、低聚木糖、低聚半乳糖、人工合成的乳果糖等。令人惊讶的是,乳汁也含非消化低聚糖。换言之,母亲为新生儿肠道的细菌也准备了食物。由此可见,肠道微生态对健康是何等之重要[35]。

3.8非吸收单糖(non-absorptionmonosaccharide)

非吸收单糖虽可被细菌迅速酵解,但绝大多数学者不同意将它们纳入膳食纤维的范畴,毕竟不是纤维。

3.9其他植物多酚、植物蜡、角质和木栓质等,认同为膳食纤维者不多。

4 食物膳食纤维含量

117种常见植物性食物的测量统计结果显示,全谷类(干重)膳食纤维的含量一般不低于15%(15%~25%),且主要集中在种皮(麸皮)部分,而果蔬、豆薯等非谷类(鲜重)的含量则大多不超过2.5%(1.1%~3.7%)[36]。据此推算,100 g全谷的膳食纤维含量即大致相当于1 000 g以上的果蔬。因此,精米白面膳食模式下,单靠果蔬纤维,总量是很难满足需求的。

就纤维的种类分布而言,谷类的半纤维素含量很高,尤以木聚糖居多,可占到膳食纤维总量的50%以上,果胶则很少;相反,非谷类的果胶占比高达30%,而半纤维素一般不超过30%;豆类纤维素含量很高,可占到50%以上,而其他食物则一般在30%以下。由此可见,食物过于单一必将带来摄入膳食纤维多样性的下降。

5 人类大肠的瘤胃功能

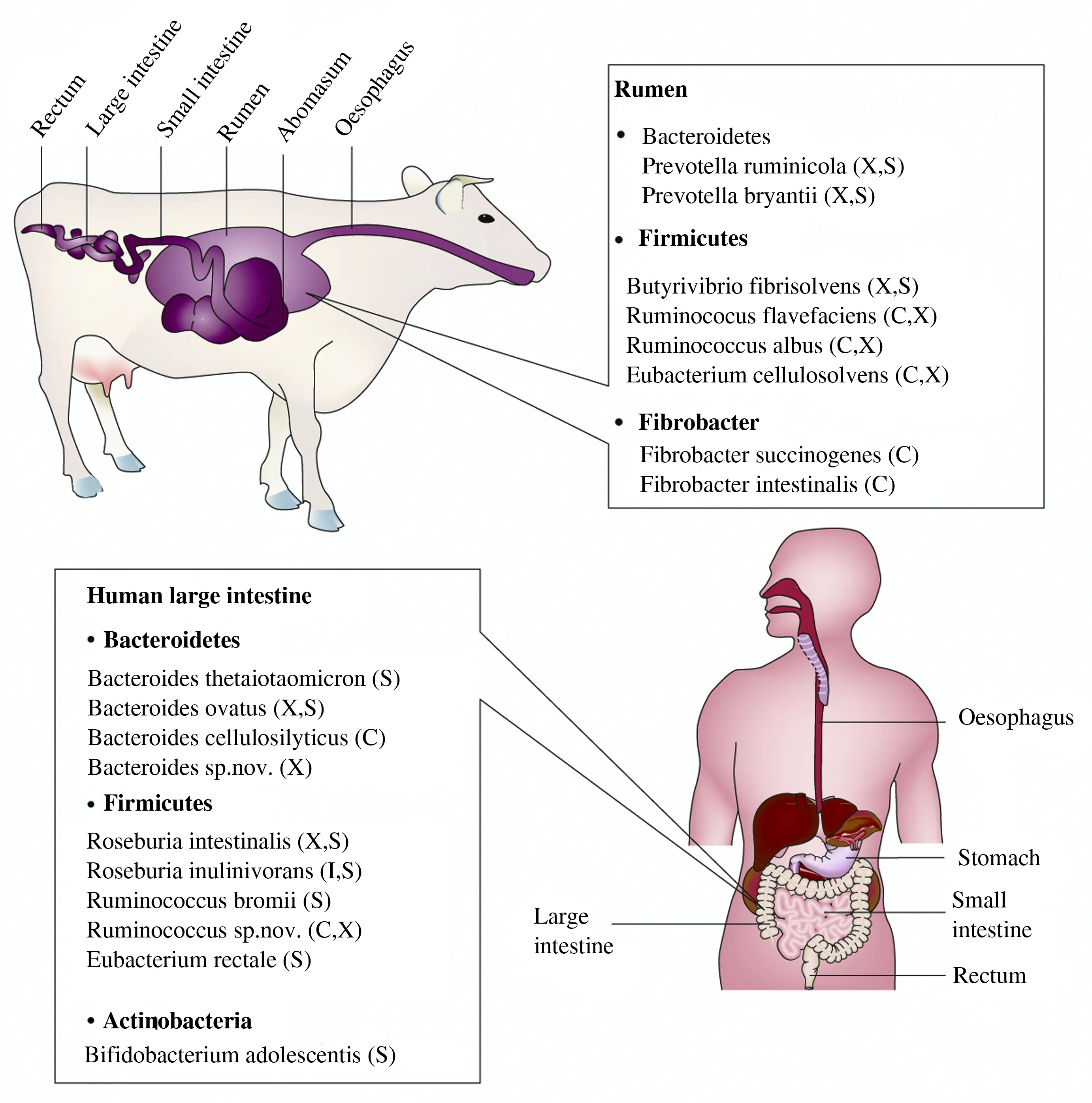

瘤胃(rumen)是反刍动物的第一胃,瘤胃微生物发酵植物纤维产生的短链脂肪酸是反刍动物获取能量的主要途径。而包括人类在内的单胃动物的能量来源则主要依靠小肠对营养物质的消化吸收,但其大肠微生物也像瘤胃细菌一样能将进入大肠的纤维残渣发酵生成短链脂肪酸,后者不仅是可利用能量形式,更重要的是参与调节机体生理代谢(见图4)[37]。

图4 瘤胃和大肠纤维降解细菌的比较 Fig 4 Comparison of rumen and escherichia coli degrading bacteria

瘤胃是反刍动物独特的消化器官,是迄今已知的降解纤维物质能力最强的天然发酵罐,每克瘤胃内容物含有109~1010个微生物,有细菌、真菌、原虫和少数噬菌体等,通过发酵饲料中的碳水化合物、脂肪、蛋白质等成分,生成能被宿主吸收利用的乙酸、丙酸、丁酸等短链脂肪酸。木聚糖半纤维素是最主要的发酵底物,纤维素发酵利用率很低。逃脱瘤胃发酵的饲料转由小肠自身分泌的水解酶消化吸收,形式与人小肠相同,如淀粉和蛋白质分别水解成葡萄糖和氨基酸。小肠残余排入大肠后,再次经历细菌的发酵利用,直到粪便排出。图中细菌名称之后的括号内容代表该菌可分解的底物:纤维素(C)、菊粉(I)、淀粉(S)、木聚糖(X)(引自:DOI:10.1038/nrmicro1817)。

人类结肠微生物可以发酵降解植物多糖,是美国弗吉尼亚理工大学SALYERS等[16]于1977年报道发现的。报道改变了过去人们认为膳食纤维只有简单物理作用的错误看法。3年之后,STEVENS和ARGENZIO等[38]更进一步提出人类大肠功能和草食动物的瘤胃有很大的相似性,能够强力发酵植物纤维,产生并吸收利用乙酸、丙酸、丁酸等短链脂肪酸。膳食纤维、肠道菌群、生理调控三者之间的联系由此被揭示。假若无肠道微生物的存在,膳食纤维的确无任何能量意义。当然,膳食纤维发酵提供的能量价值在古人类、现代人或许都无太大的意义,但这一过程所发挥的生理调节功能却不容忽视。人类基因组从肠道菌群的数百万个基因中获益却不需为此付出代价,这才是膳食纤维肠道发酵的精妙所在[39]。

据1972年美国LUCKEY[40]的估算,肠道细菌总数高达40兆(1014),是人体细胞数的10倍;2015年以色列SENDER等[41]重新估算的结果是4万亿(1013),与人体细胞数大致相等。宏基因分析显示,这些细菌分属7门1 000多种[39,42]。以往普遍认为,基因和环境(如饮食、胃肠蠕动等)共同决定肠道菌群结构,但最新的研究充分证实,宿主基因对肠道菌群结构的影响并不大,环境因素才是主导力量[43]。塑造人类肠道菌群结构的原动力是人的长期饮食模式[6,44]。非洲原始采集守猎部落肠道菌群的多样性远超西方城市居民,而且几乎无后者常见的蛋白质腐败菌[45-49]。这便是环境因素(饮食模式)决定菌群结构的典型例子。

单就碳水化合物而言,人类小肠分泌的水解酶仅有17种,只能水解淀粉、乳糖、蔗糖等几种以α-(1→4)糖苷键连接的碳水化合物,但大肠菌群却总共表达6万种以上的糖类降解酶,可以分解任何复杂结构的碳水化合物,只是程度不同而已(见图4)[3]。换言之,支撑大肠细菌代谢的主要碳源就是小肠不能消化的碳水化合物[3,7-8,50-51]。如果饮食缺乏膳食纤维,肠道细菌将被迫转而分解人类肠壁黏液多糖,容易诱发肠壁损伤和诱发感染[52]。

膳食纤维的构成单元糖种类不算很多,但通过单元糖连接方式、糖链长度、取代基团、非糖组分等多种变量参与下,膳食纤维化学结构最后变得十分复杂。食物的多样性更是将这种复杂性推向极致。然而,每种细菌所表达的糖类降解酶数目是有限的,肠道微生物必须形成对应丰富多样的产酶微生物种群结构,通过协同和食物链式的传递才能有效地水解利用结构如此复杂的底物。因为菌群定植类型决定于营养诱导,所以纤维供给多样,所能诱导形成菌群结构便多样纤维供给单一菌群结构便单一。饮食习惯塑造肠道菌群结构特征的机理即在于此。

6 短链脂肪酸的生理作用

膳食纤维主要通过两条途径影响机体健康:其一是膳食纤维发酵产物直接参与机体生理代谢调节;其二是膳食纤维改变肠道菌群结构,进而改变小分子产物合成。

短链脂肪酸(short chain fatty acids,SCFAs)是膳食纤维肠道细菌发酵产生的关键性功能分子,主要包括乙酸、丙酸、丁酸。短链脂肪酸既是肠上皮细胞的主要能量来源,也是菌群相互影响、菌群影响宿主的信使分子[53]。

膳食纤维引起的菌群结构变化同样显著影响机体健康。例如,肠道微生物可代谢色氨酸分别生成吲哚、吲哚丙酸和色胺,在膳食色氨酸水平相似但肠道菌群不同的人群中,这三个代谢物的比例会有显著差异,对健康的影响也完全不同。粪便吲哚经肠上皮细胞吸收,转运到肝脏生成硫酸吲哚酚,也就是众所周知的尿毒素;吲哚丙酸是抑制炎症性肠病的重要活性物;色胺是已经揭示的几个肠-脑轴微生物功能物质之一。色氨酸代谢只是菌群结构改变代谢产物谱,进而影响宿主健康的众多例子之一,目前已经鉴定的肠道小分子合成基因蔟达数千个,但它们之间的关联信息我们迄今仍知之甚少[54]。

据测,人血液中20%的小分子物质来自肠道菌群代谢过程,参与全身各组织器官代谢的调节,无论将肠道微生态系统视作一个无人值守的体内制药厂还是重要性不亚于神经分泌免疫系统的人体生理控制中心都不为过[3-4]。

7 益生元与合生元

1995年,英国GIBSON和荷兰ROBERFROID[55]观察到菊粉、低聚果糖可以完整无损地进入结肠并“选择性地”刺激双歧杆菌生长。基于益生菌(probiotic)的意识,两位学者创造了新词—益生元(prebiotic),同时还以合生元(synbiotic)称呼益生菌加益生元的混合制剂。两位学者所给出的益生元定义如下:不可消化的食物成分,选择性地刺激一种或有限几种结肠原籍细菌生长或增加其活性,从而改善宿主健康。此概念一提出便引起轰动并被普遍接受、迅速传播。寻找更多的益生元的热情迄今有增无减。某些天然含量很低的非消化低聚糖、非吸收单糖相继被视为益生元而大肆添加使用。

几项小样本临床观察的确显示益生元有一定效果,但多数试验还处于安全性评估阶段,难以得出可信的结论。相反,它们引发肠易激综合征的证据却十分肯定[56-57]。此类可发酵的寡糖、二糖、单糖、多酚(fermentable,oligo,di,mono-saccharides,and polyols,FODMAPs)一方面通过晶体渗透压大量吸水,另一方面通过肠道细菌迅速发酵大量产酸产气,很容易引起腹痛、腹胀、致泻。减少FODMAPs摄入已刻不容缓。

有学者甚至质疑是否存在严格意义上的益生元[58-59]。其实,在“此起必然彼伏”的微生态系统中,新添一种原本很少接触的营养,相应菌种便会很快大量繁殖起来,对应的拮抗菌种便受到限制。而细菌并无绝对好坏之分[4,60]。物无美恶,过则为灾。不难设想,一个生理功能完整的肠道微生物种群生态,必须对应有一套源于平衡饮食的纤维组合才能实现。倘若长期大量使用某种“益生元”,我们很难预测进化形成的健康菌群结构最终被引向何方。当然,把益生元的概念泛化成膳食纤维的同义语也是一些学者的新观点。

8 膳食纤维平衡

最有利于健康的膳食模式称为平衡膳食,其基本原则是食物多样、荤素搭配、粗细搭配、饮食定量。相应地,平衡膳食条件下的膳食纤维总量、多样性及种类之间的比例也应是平衡的。

富含膳食纤维的天然食物对健康的益处是十分肯定和无可争议的。荟萃全球1947-2016年近70年间45项参加总人数为705 253人的高质量研究结果显示,成人每天摄入的全麦如果大于90 g,糖尿病风险平均下降51%,癌症风险下降17%,中风和心血管疾病分别下降12%和22%,全因病死率风险下降15%[61]。代谢综合征发病率与膳食纤维摄入量呈显著负相关,提高膳食纤维指数(g纤维/1 000 kcal)预防代谢综合征发病率的效果,远优于降低膳食饱和脂肪指数或胆固醇指数[62]。

9 膳食纤维鸿沟

现存非洲采集部落的每天膳食纤维摄入量还保持在100~150 g之间[4]。可以设想,古人类膳食纤维摄入量应该是很高的。世界卫生组织推荐成人每天膳食纤维摄入量是25~35 g,也不过是采集部落纤维摄入量的1/5~1/3而已,但如今大多数地区的人均纤维摄入量已经不足15 g/d,而且鸿沟(缺口)还在加大,美国达标人口还不到3%[10,63]。规劝人们改变膳食习惯、增加摄入天然高纤维食物的努力一直没有成功。毕竟白面爽口、糙米难咽。

用“可口”的膳食纤维补充剂弥补天然食物纤维的缺口是一条广受关注的补救途径。然而,报道效果却大多差强人意,甚至出现不良反应,特别是长期单一纤维补充的伤害明显[33,56-57,64-67]。原因何在?答案是忽视了针对性。人们虽然从荤素搭配、粗细搭配的平衡膳食原则中注意到了膳食纤维指数对健康的重要影响,但普遍忽略了食物多样性要求对于保障纤维多样均衡性方面的作用和意义,结果膳食纤维补充剂使用变成一种脱离平衡膳食原则指导、靶向不清的盲目行为。这样的行为倘若也有可预期的健康收益岂不怪哉。

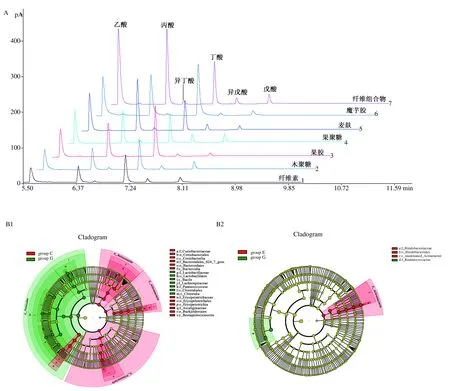

我们的两个动物实验很能说明问题。第一个以实验啮齿动物维持饲料AIN-93 M为基础添加不同功能纤维,并以添加等量的麦麸为参考标准,观察不同功能纤维的效应。结果表明,任何单独添加某一种纤维的饲料,减肥降脂效果均优于麦麸,但都出现了不良反应,其中以果胶、果聚糖最严重。相反,仿照麦麸主要纤维构成配制比例的“全价纤维”不仅效果优于麦麸,而且还无不良反应(注:麦麸不等于市售的麦麸纤维,后者是从麦麸提取纯化而来之纤维素的商品名,易误导消费者。水果纤维、豆类纤维等也如是)。无不良反应显然是“全价纤维”的多样性与麦麸纤维多样性基本平衡的结果,而效果优于麦麸则是其各种纤维组分都是分离物,可发酵性远高于麦麸的同类成分。粪便短链脂肪酸图谱比较,同样也只有全价纤维最接近麦麸组。最后,全价纤维组的肠道菌群构成图几乎与麦麸组重叠,而其他单纤维组则差异巨大(见图5)。结果强烈提示,长期单用任何纤维都是有害的,类似天然食物多样性纤维补充方案才是健康的。

第二个实验是以土豆、淮山、红薯、芋头任何一种地下贮藏器官饲料添加木聚糖饲养大鼠,长达1年的观察时间表明,它们的降脂效果都明显优于全麦,其中个别组合大鼠的胰岛素敏感性比全麦提高了1倍(作者实验室尚未发表的资料)。回顾人类历史可知,谷物为主粮的膳食结构不过是最近1万年进入农耕文明以来的事件。根据古人类骨骼化石与非洲鼹鼠骨骼化石(终生依赖植物地下贮藏器官为食)13C/12C比较及现存非洲采集部落食物考查可以推断,植物地下贮藏器官是人类直立以后的重要食物来源,其可采食资源密度之高为其他食物所不及,约占旧石器时代古人类植物性能量来源的60%,有效支撑人类的生存与进化,并塑造出了人类最健康的肠道菌群结构[68-70]。实验提示,现代人即使短时间模拟古人类的旧石器膳食也可获得显著提高胰岛素敏感性、改善血糖代谢的健康收益[71-72]。古人类进化繁衍选择的膳食也许就是现代人的健康之路。同理,膳食纤维选择原则应也如此。

现代食材加工的主要问题是谷类的脱麸及个别水果榨汁,而多数水果和蔬菜豆薯坚果类还是基本保持原样的。高脂高蛋白饮食让人的食量自然减少了,可降解纤维的摄入也就随之减少,但相比之下,缺口最大的显然不是菊粉(果聚糖),不是抗性淀粉,也不是果胶,更不是低聚糖或发酵率很低的纤维素,而是“主粮”半纤维素,尤其是谷物精加工过程近乎损失殆尽的木聚糖。不顾现代人的膳食纤维缺失特征、偏离人类进化选择的膳食纤维构成,只会加速丢失漫长进化历程选留的适应物种,将人类肠道微生物种群结构的变化引向灾难的轨道。当下盛行之各式喧宾夺主配方可休矣!尽管解开膳食纤维与人类健康关系之谜团还有很多工作要做,但现有证据已足以证明,充分模拟平衡膳食条件下的半纤维素组成进行强化干预才是现代人解决膳食纤维摄入失衡问题的可行补救途径。

总结

归纳全文,膳食纤维是指人类植物性食物中非消化成分,化学结构主要是非小肠酶消化多聚糖,是大肠细菌代谢的主要碳源。短链脂肪酸是膳食纤维肠道细菌发酵的主要终产物,不仅是结肠上皮细胞的主要能量来源,而且还是参与全身组织器官代谢调节的重要肠源信使分子。膳食纤维缺乏是糖尿病等现代文明病的重要原因,通过平衡膳食达到膳食纤维平衡是维持肠道微生态平衡、进而实现机体生理平衡的最好途径。模拟平衡膳食条件下的半纤维素组成进行纤维强化干预,是现代人解决膳食纤维摄入不足问题的可行补救途径。

图5 单一和复合膳食纤维效应比较 Fig 5 Comparison of the effect of single and compound dietary fiber

A. 不同膳食纤维饲喂大鼠的粪便短链脂肪酸气相色谱特征比较。尽管膳食纤维生成的短链脂肪酸种类相同,但不同纤维各有特定的脂肪酸比例特征。例如,麦麸与纤维组合物都具有丙酸含量显著高于丁酸的共同特征,而饲喂单个纤维的脂肪酸特征却是丁酸含量普遍高于丙酸;B. 基于16S扩增子分析,以麦麸为对照的大鼠肠道微生物丰度显著差异物种比较。由内至外辐射的圆圈代表了由门至属(或种)的分类级别。在不同分类级别上的每一个小圆圈代表该水平下的一个分类,小圆圈直径大小与相对丰度大小呈正比。着色原则:无显著差异的物种统一着色为黄色,差异物种(Biomarker)跟随组进行着色,红色节点表示在红色组别中显著增多的微生物类群,绿色节点表示在绿色组别中显著增多的微生物类群。结果显示,果聚糖组(group C)与麦麸组(group G)之间肠道微生物种群结构差异巨大(B1,其他任何单一纤维组的结果也如此),而纤维组合物(group E)与麦麸(group G)所塑造的肠菌群结构则几乎一致(B2)。因此,模拟天然食物的膳食纤维组成,可以塑造出与天然食物特征相近的肠菌群结构(资料来源于作者实验室)。