安徽民间艺术竹马灯艺术特征分析

孔国庆 董琪珺

(铜陵学院,安徽 铜陵 244000)

一、竹马灯的起源与发展

“竹马”的起源古老,普遍认为其起源于北方游牧民族儿童对成人的模仿,以骑竹竿代骑马的游戏。文献层面最早见于《后汉书·郭伋传》,后又《后汉书·陶谦传》记述。随着“竹马”的发展,“竹马灯”形式的产生应稍晚。唐朝儿童的“竹马”戏沿袭社会的变迁而传承,并有了很大的演变。这种演变的趋向,一是“竹马”游戏本身广泛地普及和逐渐地复杂化;二是“竹马”形式日益艺术化、戏剧化和节庆化[1];三是儿戏升华到为社会、为政治服务的“教化”手段,为治民间陋俗、兴社会新风的精神文明举动。竹马游戏逐渐发展成(戏曲)“竹马戏”、(舞蹈)“竹马舞”和(灯会)“竹马灯”等多种艺术形式。

而全国各地又受地方民风民俗的影响,各地的灯会又与生来形成的灯会逐渐差异,形成了各具特色的民俗形式。现在所流传的竹马形式,在宋代时才有了雏形。宋代民间有着庞大的业余歌舞队伍 “社火”。社火节目中的《竹马》,也称作《跑竹马》,现今河北、山东等地的《跑驴》,南方各地的《竹马灯》等都和宋代的竹马有关系。竹马灯发展至清代与民国,民众对“竹马”儿戏加以改革,又与各地传统戏剧形式相融合,形成了各自的特色,也有各自的地方名字,有“跑竹马”、“竹马灯”“竹马舞”等。

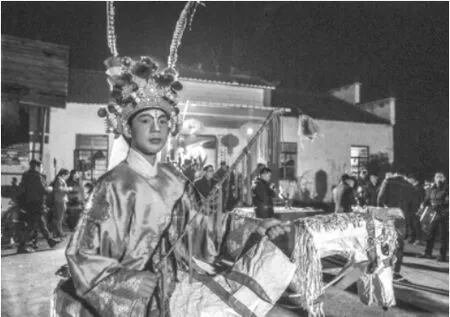

竹马灯演传至今已成为一种广受欢迎的地方民间艺术形式,从艺术的角度看,它即包含了竹马道具的民间美术,又是地方艺术的表演形式之一。安徽民间艺术竹马灯尤其以铜陵市钟鸣镇的更具特色,它基本为牧东村牧氏家族自发组织形成,流传已有数百年的历史。内容上围绕纪念关公为主题,以三国故事演义关公解皇嫂一段故事为主要内容;表现形式上,通过民间艺术加工形成的一种民俗活动。以三国故事配以民间乐器道具,集布阵、穿花、跑马等多种民俗表演形式于一体的民俗活动。竹马一般用毛竹、小竹、干芦苇等扎成骨架,外敷有纱巾布,绘以用水彩原料涂至的图案,工艺极为考究;纸扎的彩灯彩伞、人物,极为栩栩如生,惟妙惟肖,耐人寻味。

二、竹马灯的道具特征与造型艺术

老百姓在长期的生产和生活中,创造和丰富了许多民间技艺,竹马灯作为地方民俗活动,其中道具的设计与制作是当地百姓世代相传的智慧结晶,更是地方文化和生活的写照,安徽铜陵地区竹马灯的制作工艺是属于民间技艺,其之所以能成为省级非物质文化遗产,除了独有的表演形式之外,其道具的制作是重要的原因。要想把竹马表演好,竹马灯道具制作非常重要。

“竹马灯”全灯由朵旗、高照、虎头牌、彩灯彩伞以序出动,后随四员大将及战马八匹,彩云八对,身处临阵姿态,连接大平旗,威武旗娘娘车轿,关平手托帅印,腰佩宝剑,周仓背青龙偃月刀,关公身骑高头大红马,马童护后,万民伞、帅旗等人绕场两圈后全队分成两列,公关居上,周仓、关平左右护卫,四员大将、八匹马、八对云及其余人员两旁侍立。

竹马灯道具可分为旗、伞类,竹马,人物扮相等。当下的“竹马灯”根据当地纪念主题,在研究、继承传统的基础上进行创新和改良,道具与造型赋予特定的程式与寓意,采用“就地取材”的方法,将传统文化和艺术特征充分表现于旗、伞、竹马、戏曲人物等竹马系列道具中,将纪念内容及人物形象诠释的淋漓尽致,展现出民间艺术所独有的艺术概括力和塑造力。

(一)旗类

朵旗用白布做内衬,形成T字形,上书“白牡岭”“竹马神灯”,配有双龙戏珠图案,正反两面相同,边沿安装边须、丝绦,顶上安有云尖。太平旗用四色绸布制成,上书有国泰民安等吉祥字样。威武旗用各种颜色调布制成,中间绣“关”字,并配有丝绦。(图1)

(二)伞类

彩伞用竹蔑扎成圆柱体,四方书写五谷丰登、天下太平、国泰民安等字样,并用花绸布蒙成,配以边须等。彩龙伞用竹蔑扎成圆柱体,四种颜色,外面用布刺绣而成,上绣龙凤呈祥图案。万民伞用竹蔑扎成圆柱体,用白布画有八卦图案,下围用红绸做底料,刺绣成八仙过海图案。(图2)

图1

图2

(三)道具核心——“竹马”

手工艺人制作一匹马通过毛竹、揻骨架、糊布、彩画、上漆等多道工序完成,一个手工艺人至少需要四、五天的时间完成一匹马制作的流程。工序中扎马头和画马眼是关键,竹马是否形象,则取决于此。仅一个马头的制作就需要十多道工序,先用铁丝或竹篾弯成马的外形轮廓,然后再用较细的竹蔑扎出马形骨架,竹蔑于竹篾之间用纸捻缠扎、固定。马头制作工序复杂,逼真程度取决于铁丝轮廓及马形骨架的细致;马眼传神度完全依靠手艺人的手头功夫,按照眼睛、眉毛、眼睛的依次顺序完成,一匹活灵活现的竹马呈现出来了。

铜陵竹马的马身一般制作成两截,染成红白两色,分别挂在表演人员身体前后两边,颈部以上的马头部分与马身通过条状毛竹支撑相连接,表演者握住条状处摆动马头,模仿骑马状。马身用竹篾轮廓骨架做好后,再用宣纸在马的身架上一层一层糊裱,制作者为了使道具挺阔耐用,经常会糊裱四十多层。每道工序都有严格的要求。这些工艺是老手艺人多年实践经验的总结。(图3)

图3

(四)人物类

“竹马灯”表演者有关平腰配宝剑,手托关公帅印在前,中间关公身着蟒袍,骑高头大红马,手执马鞭。周仓手提青龙偃月刀随后。四员大将身着戏剧大靠,头戴头盔,手执指挥旗,化装戏剧人物等。

三、竹马灯的图案形式与色彩艺术

(一)竹马灯的图案分析

竹马灯初有国泰民安、风调雨顺以祈福之意,后以祈求来年五谷丰登、身体安康。在当今社会稳定,经济繁荣时期,竹马灯以其独有的形式和风格,展现出民俗文化的无穷魅力。竹马全灯中朵旗配有双龙戏珠图案,彩龙伞上绣龙凤呈祥图案,彩云为五彩云图,“龙凤”图案自古来就被人们视为最高规格的吉祥物,“祥云”纹样是我国传统吉祥纹样的典型代表,它皆承载了老百姓对幸福生活的追求、对美好心愿的寄托。

根植于中国精髓的儒、道、释文化孕育出传统图案,不仅是流于表面的美化装饰,更强调对真、善、美的歌颂及追求。竹马灯道具中丰富的中国传统图案无不与安徽竹马灯发源地所形成的文化、经济、风俗有关,其丰富内涵与多样化的形式风格特点同样也作为社会思想、文化观念的标识而存在。吉利祥瑞、人情风俗、图腾崇拜都是图案所包含的丰富内涵,是中国人对信仰观念与情感中“吉祥”理念的认知,是竹马灯道具图案演变进程中最重要的精神理念传递与主题表达。

(二)竹马灯的色彩分析

铜陵竹马灯表演以纪念关公为主,配以三国演义人物,全灯列以喜庆热闹的色彩呈现。不同的人物骑不同颜色的马,如关公骑红马、赵云骑白马,不同颜色的竹马有意识的交叉排列,使颜色组合看起来十分好看。在人物化妆上也对应不同色彩的妆容,像关公红脸、赵云粉脸等,“红脸忠勇”之说即由关羽脸谱而来。服装上着不同色彩的戏服,这都是根据戏曲扮相,人物特征而来。(图4、5)

图4

图5

中国戏曲服装基本采用明朝服装的样式制作,呈现不分朝代的特点,蟒服为明朝皇帝赐予功臣的服装,是帝王将相在传统戏曲中通用的官服,因服装上绣有蟒而由此得名。蟒纹与龙纹相似,蟒袍造型庄重威严,将军及忠臣穿绿色以示刚毅[2]。铜陵竹马灯表演者身着服装颜色充分契合了传统戏曲人物特征:关公,系一员武将,因与刘备、张飞结拜,匡扶汉室江山,战功卓绝;后历代帝王敬他“义薄云天”,其为忠义的化身,早为百姓家喻户晓。关公扮演者穿绿蟒袍,头戴专有的绿色盔头,力求突出其特定的寓意。

关公身旁四员大将扮演者着戏剧大靠,头戴头盔,手执指挥旗,化装戏剧人物等。“靠”又称“甲”,源于将官的绵甲戎服,后演变为传统戏曲中武将的战袍。靠的这种服饰及图案设计,使其整个造型呈现出由里向外放射,让人生出扩展延仲的感觉,从而在传统戏曲中,使得这些将领们的高大威武形象表现得淋漓尽致[3]。竹马灯游玩过程中表演者动起来,能创造便于施展武艺、动刀弄枪的效果;反之,一旦他们静下来,这种服饰则使得他们体现出威武不可侵犯的气概[2]。 (图 6、7)

图6

图7

四、结语

传统的民间艺术是基于当地百姓对于美好生活的期盼而衍生出的文化产物。安徽民间艺术竹马灯折射出当地百姓的文化精神,富有特色的地方文化是精神生活的重要标识之一,是民间文化中不可缺少的一部分。安徽民间竹马灯艺术尤以铜陵地区为代表,历史悠久,世代相传,在沿江江南一带是独一无二的民俗活动,在民间有很大的影响。老百姓用自己的身体语言传承和发展着这一民间艺术,创造了独具区域特色的民间竹马灯文化。其艺术造型也独具特征,对其分析与总结,有助于从不同角度发掘当地百姓的审美情趣、风俗习惯、宗教信仰和道德观念。