论刘墉对曾国藩书学思想的影响

王万顺

合雄奇于淡远。

刘 墉(1719—1804) 和 曾 国 藩(1811—1872)都是清代著名的政治家,前者曾任直隶总督、吏部尚书、内阁学士、体仁阁大学士,加封太子少保,死后追赠太子太保,谥号文清;后者官至两江总督、直隶总督、内阁学士、武英殿大学士,诏加太子太保,封一等毅勇侯,谥号文正,皆为官居一品、深得朝廷倚重的股肱大臣,地位相当。刘墉生活在所谓的“乾嘉盛世”,社会政治相对稳定,但是由于文字狱大兴、和珅弄权,为求自保,刘墉后半生的官场生涯表现得比较平庸。曾国藩所处的时代紧踵其后,开始走向没落衰败,内忧外患,给了有志之士建功立业的机会,曾国藩力挽狂澜,叱咤风云,功勋卓著。由于历史际遇的原因,在政治军事建树上刘墉无法与曾国藩相提并论。然而,“失之东隅,收之桑榆。”刘墉也有曾国藩不可企及的强项,那就是在书法造诣上后者当避席以对。曾国藩曾经仔细研究了刘墉的书法,从中获得了很大的启发,他把刘墉视为“时贤”,上比羲、献,极尽推捧,可以说是他最崇拜的书法家之一。

一

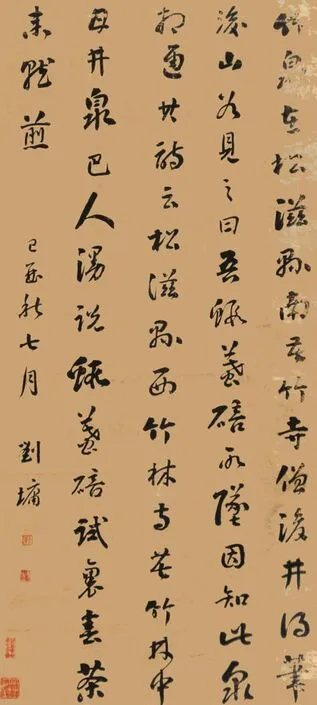

刘墉的书法貌丰骨劲,精华蕴蓄,自成一家,被推为“一代书家之冠”,他在书法史上的地位以公认的“帖学之大成”来概括是基本恰当的。刘墉“少年时为赵体,珠圆玉润,如美女簪花。中年以后,笔力雄健,局势堂皇。迨入台阁,则绚烂归于平淡,而臻炉火纯青之境矣”。由于刘墉官高、寿长,艺道两进,学习前人而善于变化,最后洗尽铅华,无迹可寻,终于成为清代书坛的一朵奇葩,为后世书家所敬仰。

当然曾国藩也不是平庸之辈,他的书法自成面目,结合创作实践还写下了一些书论文字,能成为书法名家不只是字因人贵,确实有其独到之处。近人马宗霍评价说:“传世无俟于书,顾平生于书,博习穷挥,未尝少懈,每欲合刚健婀娜以成体,然秉性凝重,笔亦随之,故终以刚健胜。至其气骨之厚,血肉之润,则衡岳之崔嵬,洞庭之漾漫,盖钟灵于山水者深矣。”在帖学式微、碑学大盛的道咸之际,曾国藩的书法及书学思想显示出了企图整合北碑南帖,兼容刚健与婀娜两种风格的特点。不可否认的是,曾国藩的书法也留下了不少遗憾,缺点是“不可避免地个人面貌不强,对书法史的影响也乏善可陈”。但也有人认为:“曾氏虽不能称之为第一流的书法家,但若称之为晚清著名书法家,还是名副其实的,况且他的书法鉴赏能力则完全可以称之为第一流。”曾国藩一生文治武功,戎马倥偬,书法属于“余事”,不能对他要求太苛。如上所说,虽然只是业余爱好,但曾国藩在公务繁忙之时仍然勤学苦练,将写字作为必不可少的日课,笔不停挥,他注重对亲朋属员进行书法教育,不惜重金搜求购买名家法帖墨刻,那份执着实在令人感佩。

在诸多心仪的先贤中,曾国藩对刘墉推崇备至,将其视为羲、献以下与欧、虞、颜、柳、李、黄并驾齐驱的代表性书法名家,是他取法的重要楷模。他说:“凡大家名家之作,必有一种面貌,一种神态,与他人迥不相同。譬之书家,羲、献、欧、虞、褚、李、颜、柳,一点一画,其面貌既截然不同,其神气亦全无似处。本朝张得天、何义门虽称书家,而未能尽变古人之貌。故必如刘石庵之貌异神异,乃可推为大家。”他对刘墉师古而不被古人所掩,能够形成自己的独特面貌,赋予全新的神采气质,是相当拜服的。在他看来,有清一代,只有刘墉堪称大家风范,最值得效法。“偶思作字之法可为师资者,作二语云:‘时贤一石两水,古法二祖六宗。’一石谓刘石庵,两水谓李春湖、程春海;二祖谓羲、献,六宗谓欧、虞、褚、李、柳、黄也。”刘墉在曾国藩心目中的位置竟然与羲、献比肩,对其顶礼膜拜到了无以复加的地步。现在来看,李春湖、程春海等人已成小辈,说明曾国藩的眼光也有局限,但刘墉却经住了时间的淘洗。总体来说,曾国藩的书学理念是传统与时风并重,并且崇尚个性,尽管他的书法创作实践做得并不够彻底。

二

刘墉对于曾国藩书法风格的最终定型起到了不可忽略的作用。有人说:“文正一生凡三变。书字初学柳诚悬,中年学黄山谷,晚年学李北海,而参以刘石庵,故挺健之中,愈饶妩媚。”作为通过科举考试出人头地的朝臣,由于上有所好以及公务需要,曾国藩不可能完全抛弃帖学转投碑学,也不可能不受到时代风气的熏染。何绍基、莫友芝、张裕钊等碑派书家都与他关系密切。然而他没有放弃帖学,而是选择柳公权、黄庭坚、李邕等书风劲健的书家,或者晋唐时期的书碑,作为学习对象,也不啻为一种折衷方案。尽管曾国藩的书法显示出挺拔刚健的姿态,裸露着斧凿痕迹,其底子还是帖学,没有掺入魏晋之前金石文字、篆隶书体,实非碑学。刘墉晚年也曾留意碑版,但是已经没有精力对自己的书法风格进行变法。刘墉书法元素的渗透让曾国藩的书法于劲挺中调剂了几丝秀媚,略有蕴藉。

曾国藩的书论明显地表现出意欲调和帖学和碑学两种书法风格的思想。但他对中国书法史的理解有限,对碑学的认知也不深刻,论书往往从论文论诗中得到启示,套用概念。比如:“因悟作字之道,二者并进,有着力而取险劲之势,有不着力而得自然之味。着力如昌黎之文,不着力如渊明之诗;着力则右军所称如锥画沙也,不着力则右军所称如印印泥也。二者缺一不可,亦犹文家所谓阳刚之美、阴柔之美矣。”他认为书法像诗文一样存在阳刚和阴柔两种风格,前者如欧阳询、李邕、黄庭坚,后者如褚遂良、董其昌、刘墉,兼具阳刚和阴柔之美才是理想境界,比如王羲之。又说:“偶思作字之法,亦有所谓阳德之美、阴德之美。余所得之意象为‘阳德之美’者四端:曰直,曰觩,曰勒,曰努;为‘阴德之美’者四端:曰骫,曰偃,曰绵,曰远。兼此八者,庶几其为成体之书。在我者以八德自勖,又于古今人中择八家以为法,曰欧、虞、李、黄、邓、刘、郑、王。”忽视书法风格多样性的两分法具有很大的阈限,容易在书法创作和鉴赏中出现简单化倾向,违反书法艺术的审美本质。以此划分,刘墉属于阴柔之美范畴,而刘墉是自羲、献、褚、赵、董以来帖学最具代表性的传人。他说:“日内思作字之道,刚健、婀娜二者缺一不可。余既奉欧阳率更、李北海、黄山谷三家以为刚健之宗,又当参以褚河南、董思白婀娜之致,庶为成体之书。”他也看到了董其昌的弊端:“悟董香光之法专用渴笔,以极其纵横使转之力,但少雄直之气。余当以渴笔写吾雄直之气耳。”与之相比,刘墉似乎青出于蓝而胜于蓝。“看刘文清公《清爱堂帖》,略得其冲淡自然之趣,方悟文人技艺佳境有二:曰雄奇,曰淡远。作文然,作诗然,作字亦然。若能合雄奇于淡远之中,尤为可贵。”他还说:“寓沉雄于静穆之中,乃有深味。”“合雄奇于淡远。”“寓沉雄于静穆。”是他从刘墉那里悟来的心得,也是他毕生追求的书法理想。刘墉的书法接近于曾国藩主张的阴阳调和、刚柔相济的最高境界,成为他力行效法的楷则。

三

不过,曾国藩推捧刘墉是有所选择的,也并非完全认同刘墉的书法艺术达到了极致。他曾说自己“作字不专师一家”,由于师法过于分散,导致“终无所成”,“定以后楷书学虞、刘(刘墉)、李(李春湖)、王(王文治),取横势,以求自然之致,利在稍肥;行书学欧、张(张旭)、黄、郑(郑燮),取直势,以尽睨视之态,利在稍瘦。二者兼营并进,庶有归于一条鞭之时。”在包世臣的《国朝书品》中,刘墉的“小真书”属于妙品下,是紧接邓石如的第二人,榜书和行书分列能品上、下。与邓石如相比,人们对刘墉的评价争议不大。刘墉书迹被刻成《清爱堂帖》存世,流传甚广,成为后人的临摹范本,竟至涌现出了许多酷似“刘体”的书家。曾国藩学习刘墉的楷书,可谓取法乎上,认为刘墉书法的字形呈横势,丰腴、疏散、自然,抓住了刘氏书法的结体特点。

接下来就是从用笔的角度悉心揣摩,探询他所欣赏的理想书法风格的成因。经过日夜观摩,比较鉴别,动手试验,曾国藩终于有了发现:‘夜思作书之法,刘石庵善用偃笔,郑板桥善用蹲笔,王梦楼善用缩笔。惟努笔近人无善用者,古人惟米元章最擅胜场。吾当如此自极其思耳。’他认为擅用偃笔是刘墉主要的笔法特点。偃笔,一般指笔锋侧卧,笔管要倾斜,苏轼即是代表,而刘墉对苏轼确实有所借鉴。在运笔方面,他注意到刘墉的起笔与晋代书家及隋代智永有传承关系,多用逆锋起笔,藏锋,带来的效果是古朴自然,不靠笔画之间的联带而自富机趣。

“阅刘石庵《清爱堂帖》,其起笔多师晋贤及智永《千字文》,用逆蹴之法,故能藏锋。张得天之起笔,多师褚、颜两家,用直来横受之法,故不藏锋,而联丝萦带,以发其机趣。二者其理本一贯,特逆蹴与直来横受,行迹判然,难合而为一耳。”包世臣评价刘墉的书法时说,其笔法“以搭锋养势,以折锋取姿”,大抵如此。

从外在形态到内在丰神,到书体选择,再到结体、笔法,曾国藩对刘墉的研究学习是全方位的。除此之外,他还关心刘墉的书写工具。从留下的诗文题记来看,刘墉非常讲究笔墨纸砚的搭配,对于文房清玩,他和纪晓岚、翁方纲等人都可称得上是骨灰级玩家。刘墉的奇异之处在于,他能够用硬毫蘸浓墨在蜡笺上写出貌肥骨秀的字来,不可思议。曾国藩特别重视选用毛笔,在书信、日记中记录了许多买笔、送笔、用笔的内容。只是曾国藩喜新厌旧,喜欢用新笔,所以其书法显得生涩崚嶒。为了搞清楚刘墉的用笔特点,曾国藩日思夜想,以至于做梦都梦见刘墉。在曾国藩的日记中,记录了三次梦见刘墉的经过,这是极其少见的。前两次是在咸丰十一年七月一日:“二更四点睡……梦刘石庵先生,与之畅叙数日……五更复成寐。又梦刘石庵,仿佛若同在行役者,讲话颇多,但未及作字之法。”显然,曾国藩与刘墉在梦中相会,希望能够得到对方书法方面的指点,而不是求教为官之道。第三次是在同治七年八月四日:“二更三点睡,梦刘文清公,与之周旋良久,说话甚多,都不记忆,惟记问其作字果用纯羊毫乎?抑用纯紫毫乎?文清答以某年到某处道员之任,曾好写某店水笔。梦中记其店名甚确,醒后亦忘之矣。”如果说前两次梦境是为了请教笔法,这次则是想知道刘墉到底用什么样的毛笔,以解开长期以来的困惑,甚至渴望托梦给自己,到哪里买到这样的好笔,写出合意的字来。由此可见,曾国藩喜欢刘墉到了何等痴迷的地步,竟至入梦,这是其他书法家所不能享受到的待遇。

四

曾国藩生活的时代与刘墉相去不远,还可以看到刘氏流传后世的许多书迹,榜书题刻也不鲜见,这让钟爱刘墉书法的曾国藩欣喜不已。咸丰八年六月十一日日记:“是日,见刘文清公所书小幅,罗碧泉先生所求,系用《永乐大典》副页纸,文清谓其纸有古色而无火气。余在翰林院敬一亭所见《永乐大典》,其纸较此色更白,不知何故。”除了用笔,曾国藩对于刘墉的书法用纸也很关注。同治五年八月九日日记:“昨日在途见朱刻刘石庵所书‘读圣贤书’十六字,本日又见其朱刻挂屏六福,爱慕无已。”除了驻足欣赏,他还留意搜求。同治八年二月二十三日,他又提及此事,嘱托时任曾氏幕府的许振祎代购:“石庵先生墨刻颇多,仆在山东途次,曾见有‘读圣贤书,立修齐志,行仁义事,存忠孝心’十六字横幅,每字大径尺,每行三字,最为奇古。歙人三十树梅花书屋所刻之八幅临阁帖及苏、黄、米、蔡、鲜于枢数家,亦为伟观。此外,杂刻联幅尚多。乞阁下代买,用以补壁。”他在咸丰九年六月十九日写给曾纪泽的信中说:“又去年托小岑买得刘石庵小横幅,已取回否?此幅极佳,余笃好之,曾交银十两,尔取回为要。十两银子在当时是一个不小的数目,要知道像他这样的朝廷一二品大员,年薪还不足二百两白银。摸清曾国藩这一嗜好的人,也常常为他送来刘墉的作品。咸丰九年七月,他在日记中写道:“明日将起行,本日多有送礼者,或收一二色,或四色不等。惟耆中丞送礼八色,全收。内如徐柳臣送陈墨四锭,刘石庵横批一帧,最可爱。”咸丰十年九月二十七日日记中又写道:“黎寿民送手卷,系刘石庵、翁覃溪二公乾隆四十八年在顺天闱中所写,各临《兰亭》一本,又书诗跋甚多。余以其物尤,可珍贵璧之。”这次他没有收受,此事又在咸丰十一年一月二十二日日记中申明。曾国藩对刘墉爱到以至梦寐,却又不妄取不义之物,足见清廉。

刘墉在清代被推到极高的地位,除了官位名望的外在因素,主要归功于他的书法造诣。即使在碑学大盛的清代中后期,刘墉的存在更显珍贵。曾国藩选择刘墉作为楷模,十分匹配,可以理解。不过,曾国藩从刘墉那里体悟到的更多的是一些书学理念,比如“合雄奇于淡远”的思想,而在创作实践中却体现得并不明显。因此,他的创作实践和书学理念并不完全一致,他的书法风格刚健至于硬挺,婀娜却不多姿。其实刘墉的书学思想也很丰富,遗憾的是曾国藩没有读到他的论书诗,仅仅通过书法作品揣摩技法,而不从其书法渊源和书学思想来探寻,是其疏漏之处。