《南京报恩寺琉璃塔》版画对西方「中国式风格」的影响

雷 勇

故宫博物院文保科技部副主任,主要从事文物材料分析与保护研究

一幅出自十七世纪荷兰旅行家约翰·尼霍夫笔下的版画,映现出西方菠萝装饰和「中国塔」建筑元素等中西文化互动的细节。

「中国式风格」不仅深远地影响了西方的艺术和装饰,同时又回过头来影响了中国的艺术。这种取自于中国,形成于西方,又影响中国的文化交流现象十分值得我们研究,通过复原当时东西方交流的轨迹和脉络,可以明晰许多艺术图案的来龙去脉。

「Chinoiserie」在法语里是「中国的」、「中国人」的意思,这个词汇被用来指代十七、十八世纪风靡欧洲的一种艺术风格— 「中国式风格」。它包含许多东方艺术元素(包括中国、日本、印度等),又经过欧洲艺术家的再理解和再创作,形成了一套中国人看着觉得奇怪,在西方却很流行的所谓「中国式风格」。这种受东方艺术启发的西方艺术风格,不仅是对中国艺术的模仿,也展现了西方人眼中的东方。

中国式风格的许多推动者没有来过中国,他们获取信息的渠道主要是从中国出口的陶瓷、丝绸、漆器及家具等产品的外形和装饰图案。少数到过东方的修士(Jesuit)、商人和使节的笔记和绘画则提供了另一个了解中国及东方的重要途径。这些间接的途径比较片面和教条,甚至容易误导西方学者,导致他们归纳,甚至创造的「中国式风格」里包含了许多我们认为很「离奇」的图案和风格。

明晰「中国式风格」的一些具体表现,为我们理解同时期欧洲艺术品及其风格提供了依据。熟悉这些西方人总结和创制的图案和艺术风格,了解他们所要表达的东方元素,有助于我们对十七世纪以后西方各门类艺术的理解,特别是有助于对故宫博物院保存的一些西洋文物(钟表、织锦挂毯等)的研究。

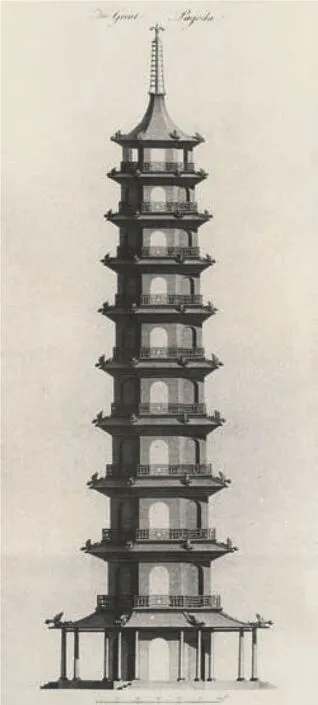

约翰·尼霍夫(Johan Nieuhoff)绘制的《南京报恩寺琉璃塔》版画图片采自Dawn Jacobson, Chinoiserie,1993, Phaidon Press Limited

在中西互动、交往的过程中,一幅版画对西方建筑和装饰风格产生了深远的影响— 这就是由荷兰人约翰·尼霍夫(Johan Nieuhoff)绘制的《南京报恩寺琉璃塔》版画。

《南京报恩寺琉璃塔》版画的绘制

这幅《南京报恩寺琉璃塔》版画出自约翰·尼霍夫撰写的《东印度公司到大清帝国的出使》(An Embassy from the East-India Company of the United Provinces to the Grand Tartar Cham Emperor of China)一书。这本书的撰写与十七世纪出使中国的一个荷兰使团有着密切的关系。

在十七世纪的东方海上贸易中,荷兰几乎取得与英国齐头并进的地位。荷兰船队于一六〇〇年达到广东,两年后荷兰东印度公司在澎湖,后来又在台湾建造了自己的基地。当时,荷兰与日本的贸易出乎意料的成功,垄断了十七、十八世纪西方与日本的漆器和陶瓷贸易。

一六四四年,随着明朝的覆灭与清朝政权的建立,西方开始寻求与清政府建立良好的关系,企望清政府能容许他们与中国进行正常公开的贸易。这时荷兰走在了最前面。一六五五年荷兰使团携带着作为礼物的玩具、钟表、天文机械、枪械来到中国,见到了顺治皇帝。但是令荷兰人失望的是顺治皇帝固执的态度,他对荷兰的态度表现在下面的西方记录中:

荷兰与中国相距如此遥远,经常性的商贸往来是不实际的。实际上以前中国也没有与荷兰使团接触的记录。荷兰使团经过如此漫长和艰难的旅行来到中国,我们非常高兴会见和接受使团的贡品。我们会表达我们真诚的良好祝愿,返还相同价值的礼物。我们愿意改变只容许荷兰进行八年一次的船队贸易的限制。但是,考虑到荷兰人在船队贸易中经历的艰险和恶劣的生活环境,荷兰与我们的贸易次数仅可以增加到八年内进行四次贸易,并欢迎他们给朝廷进献礼品。 (Dawn Jacobson, Chinoiserie, 1993,Phaidon Press Limited, P. 19)

从顺治皇帝的态度,我们明白荷兰的这次出使没有获得成功。八年进行四次贸易显然不能满足荷兰这个航海贸易大国的要求。但使团中的一位最富观察力的睿智成员— 约翰·尼霍夫,在从广东到北京的行程中,一边观察,一边通过画笔记录他的所见所闻:从中国哲学到中国妇女豢养的「长毛猫」,特别是他绘制了一幅《南京报恩寺琉璃塔》版画。

阅读链接

《陶庵梦忆》中记载的报恩寺塔

—

◎ 中国之大古董,永乐之大窑器,则报恩塔是也。报恩塔成于永乐初年,非成祖开国之精神,开国之物力,开国之功令,其胆智才略足以吞吐此塔者,不能成焉。塔上下金刚佛像千百亿金身。一金身,琉璃砖十数块凑成之,其衣摺不爽分,其面目不爽毫,其须眉不爽忽。斗笋合缝,信属鬼工……夜必灯,岁费油若干斛。天日高霁,霏霏霭霭,摇摇曳曳,有光怪出其上,如香烟缭绕,半日方散。永乐时,海外夷蛮重译至者百有余国,见报恩塔必顶礼赞叹而去,谓四大部洲所无也。

—(明)张岱《陶庵梦忆》卷一“报恩塔”

据《金陵大报恩寺塔志》记载,大报恩寺塔是明成祖朱棣于永乐十年(一四一二年)为纪念其生母碽妃兴建,在孙吴长干寺、南朝梁阿育王寺、宋天禧寺、元慈恩旌忠教寺的旧基上,用工匠十万人,由工部侍郎黄立恭、太监郑和声势浩大地历时十九年建成。琉璃塔平面呈八角形,共九层,每层覆以五色琉璃瓦,外壁以白瓷砖合甃而成,上下金身佛像不计其数。塔高三十二丈九尺四寸九分,口广二十丈六寸,地面覆莲盆。塔顶冠为黄金宝顶,塔顶至塔尖联以铁纤,缀大明珠五颗,以消禳水、火、风、雨、刀兵之灾。九层檐角悬有风铎一百五十二个,内外有篝灯一百四十六盏,日夜长明,谓之长明灯。塔灯长明,如星光闪烁,风吹铃响,声传数十里外。

版画中描绘的“船上进餐的清朝官员”图片采自Dawn Jacobson, Chinoiserie, 1993, Phaidon Press Limited

回到荷兰后,约翰·尼霍夫于一六六五年将配有超过一百幅版画插图的《东印度公司到大清帝国的出使》印刷出版,这本书很快被翻译成拉丁文、法文和英文等,使西方更加形象、系统地认识了中国,并很快成为一本在西方非常重要且经常被引用的著作。几百年间,西方从《东印度公司到大清帝国的出使》中汲取的建筑、装饰艺术素材都深深地影响了欧洲「中国式风格」的形成,约翰·尼霍夫描绘的中国皇家园林成为十八世纪欧洲庄园设计的范本,而他版画中的南京报恩寺琉璃塔成为欧洲最出名的中国建筑。

《南京报恩寺琉璃塔》版画对欧洲装饰的影响

在十七、十八世纪的西方人眼中,菠萝是代表中国的典型图案,表达好客的意思。(Cartherine Pagani, Eastern Magnif i cence European Ingenuity, 2001, The University of Michigan Press, P.131)因此在此时期的许多西方艺术品中,一些微缩建筑物的顶端、阳台的四角上时常会有菠萝形状的装饰物。此外,许多模仿中国风格的建筑物和艺术品的顶部也被设计成菠萝的形状。这种认识让我们啼笑皆非,菠萝与中国风格的联系为何在西方的认知中会如此紧密?对此,目前尚无定论。但从下面一些参考资料,特别是这幅《南京报恩寺琉璃塔》版画中我们或许能找到答案。

《东印度公司到大清帝国的出使》中曾描写过菠萝的香味和甜美,称之为「大自然创造的最稀有和美味的佳果」,令欧洲读者垂涎欲滴。(刘海翔《欧洲大地的中国风》,二〇〇五年,海天出版社,页五四;Dawn Jacobson, Chinoiserie, 1993, Phaidon Press Limited, P.72)在当时欧洲人的印象中,中国和东南亚诸国的地理概念十分模糊,这种分布在中国南方沿海和东南亚一带的亚热带水果很有可能被错认为是在中国广泛分布的。中国的菠萝给这位画家乃至他游记的读者都留下了深刻的印象,以至于他在描述南京大报恩寺琉璃塔的宝顶时,将其描绘成菠萝的形状:「在欧洲最出名的中国建筑,九层塔,表面安置了彩色琉璃瓦,塔顶中间呈金色的菠萝,四周呈皇冠形状,是无数『中国式风格』图案的原型。」随着《东印度公司到大清帝国的出使》被翻译成多国文字,这种将中国式建筑宝顶表述成菠萝形状的认识也广为流传。这似乎就是西方认为菠萝形状是中国建筑的一个重要特点的原因。

清 铜镀金葫芦式水法钟故宫博物院藏

清 铜镀金牌楼式孔雀开屏人打钟高一八厘米 长一五厘米 宽三四厘米故宫博物院藏

十八世纪德国建造的中国茶亭图片采自Dawn Jacobson, Chinoiserie

十七、十八世纪的欧洲大量向中国输出钟表,为了符合中国人的审美趣味,欧洲的钟表制造商们在钟表上尽量使用他们认为带有中国风格的装饰和图案。由于在欧洲菠萝已经被误认为是中国的一种典型装饰物,因此在欧洲销往中国的许多产品(如钟表)的顶端也被装饰成菠萝的形状,不仅是钟表的宝顶,甚至其他器物的顶端也采用了菠萝形状的装饰。这种装饰风格在西方的仿中式建筑中也被应用到屋顶的四个角上,例如一七六三年至一七七四年间在德国法伊茨赫夏伊姆(Veitshöchheim)的游园(Lustgarten)建造的中国茶亭(Chinesisches Haus)。此外,一七三五年,法国里昂生产的仿中国图案的锦缎也使用了菠萝图案,这表明在欧洲,菠萝已经被认为是一种典型的中国图案了。十八世纪法国著名画家弗朗索瓦·布歇(François Boucher,一七〇三年~一七七〇年),在为法国著名的博韦(Beauvais)挂毯作坊绘制的一幅挂毯中,描绘了一位中国皇后在户外进食早餐的场景,画面中亭子的屋檐顶以菠萝形状装饰,这表明在西方菠萝图案已经开始以不同的形式出现并作为装饰。

依据十八世纪弗朗索瓦·布歇绘制的底稿制作的挂毯图片采自Dawn Jacobson, Chinoiserie

十八世纪法国里昂生产的仿中国图案锦缎图片采自Dawn Jacobson, Chinoiserie

更加有趣的是,由于对西方的装饰风格了解不多,许多中国匠人在看到西方产品上的菠萝装饰,就错误地认为菠萝是西方本土流行的一种装饰图案。因而一些广东仿制的西洋钟表的顶端或四角也开始出现菠萝装饰。

《南京报恩寺琉璃塔》版画对西方建筑的影响

西方两个著名建筑— 法国巴黎的特里亚侬宫(Trianon)和英国伦敦的邱园(Kew Gardens)塔的设计深受《南京报恩寺琉璃塔》版画的影响。回顾它们的设计风格和建造历史可以让我们深刻理解中国建筑对西方建筑的影响。

清 铜镀金珐琅转花水法人物钟故宫博物院藏

清 铜镀金珐琅转花葫芦式钟故宫博物院藏

特里亚侬宫坐落在凡尔赛宫内,是为路易十四的情人建造的,其设计者是著名的巴洛克建筑师,同时也是凡尔赛宫内路易十四风格的主要创作者路易·勒沃(Louis Le Vau,一六一二年~一六七〇年。)特里亚侬宫为三层建筑,有两个大厅,建筑周围环绕着非常平整的草坪和花园,拥有三角楣饰、半露方柱和折线形屋顶,是典型的巴洛克式建筑。但如何识别它的中国式风格呢?就是这个建筑的装饰。

十八世纪皮埃尔·德尼·马丹绘《一七二三年的大道》中特里亚侬宫全景

一六七〇年至一六七一年是特里亚侬宫建成的时间,也是《东印度公司到大清帝国的出使》法文版面世后的几年。特里亚侬宫的设计就受到这本书中南京报恩寺塔插图的启发。这个宫殿的栏杆呈中国花瓶的形状,宫殿的顶部铺设蓝白玻璃釉「仿琉璃瓦」(Faience,起源于埃及和美索不达米亚地区的采用施釉技术的产品,这种产品是表面施釉的烧结石英砂。这种产品的釉层与石英结合不够紧密,容易剥落。被西方错误的等同于东方的琉璃瓦),素雅的内部装饰采用蓝白色调的「中国式」装饰,同时也采用了一些「中国式」的家具。这一时期,「中国式风格」刚刚兴起,特里亚侬宫带给我们中国皇家园林广博和大气的感觉。但必须承认,从特里亚侬宫的绘画中很难找到明显的中国元素,这与当时中国元素主要通过游记、商品引入欧洲的传播途径是分不开的。西方从东方汲取的内容多数是间接的、片面的和有局限性的。在这种背景下建造的特里亚侬宫鲜有清晰的中国风格就不难理解了。过于注重装饰,忽略实用的设计导致特里亚侬宫仅仅存在了十七年。多孔的「仿琉璃瓦」易受外界环境的影响,釉层容易脱落,经常渗漏雨水,高昂的修缮费用导致了它的短寿。

《南京报恩寺琉璃塔》版画由于《东印度公司到大清帝国的出使》的大量出版,成为欧洲仿建中国古塔的主要范本之一。在依据这幅版画为蓝本的欧洲中国塔中,最著名的是伦敦西部邱园里的一座中国宝塔。它是当时欧洲最高的「中国式风格」建筑。

这座塔由英国画家兼建筑设计师威廉·钱伯斯(William Chambers,一七二三年~一七九六年)设计,他曾经以货物管理员的身份乘坐商船到过中国。在这个过程中,他留心观察周围的事物,一七五七年回英国后,他出版了《中国建筑、家具、服装、机械和器皿的设计》(Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Machines and Utensils)一书,此书成为欧洲研究中国建筑的基本参考资料。不久他转向了皇家园林的设计,并设计了这座十层高的仿中国塔— 邱园塔。这座邱园塔高一百六十英尺,用灰砖建造,坐落在草坪和花丛中,是当时欧洲最著名的建筑之一,也成为中国式风格的常见图案。最初每个檐角有长着翅膀的彩色飞龙装饰,檐角上的西方式飞龙与中国的龙在外形上有明显的差异,反映出该塔的设计中有欧洲装饰图案的印记。很可惜,塔上的飞龙装饰现在已经不存在了。

威廉·钱伯斯设计的邱园塔的图稿 图片采自Dawn Jacobson, Chinoiserie

英国伦敦的邱园塔雷勇 摄

但《东印度公司到大清帝国的出使》一书中的《南京报恩寺琉璃塔》版画误将该塔绘成十层。这可能是因为南京报恩寺塔底层的外围木构回廊使外国人误将一层当做两层进行描述。此外,由于英语表述建筑物的层数时,不计第一层,所以版画中的十层塔仍然可能被表述成九层塔,这也可能导致西方的一些建筑和绘画中出现十层塔的情况。

目前珍藏在大英博物馆内的一幅创作于一七六三年的版画,描绘了当时邱园内的场景,从这张绘画里我们可以看到十八世纪邱园「中国塔」的形貌。一七六六年设计的欧洲画布图案也是英国邱园的宝塔。此外,一七八三年出版的《女王陛下布莱顿宫(前皇家园林)插图》中收录了一幅手工上色凹版蚀刻版画,描绘的是英国布莱顿宫音乐厅的场景,画中室内的微缩陈设中的绿色宝塔是偶数层,即八层,这表明西方已经错误地认为中国塔的层数可以是偶数,这可能就是受邱园塔的影响。不过,中国塔的建筑形式在西方人的想象中有时会被「改造」得有些离奇。例如在一幅画着西方人想象中的中国塔的版画中,在塔的较高几层的檐角都挂有铃铛,依稀可以看出中国塔的元素。

创作于一七八九年的描绘邱园内场景的版画图片采自Dawn Jacobson, Chinoiserie

一七六六年欧洲画布上邱园塔的图案图片采自Dawn Jacobson, Chinoiserie

西方人想象中的中国塔版画图片采自Dawn Jacobson, Chinoiserie

十七、十八世纪的「中国式风格」在西方有很高的地位,但由于西方学习东方艺术的途径主要来自于中国出口的产品、游记和绘画等间接途径,这种比较片面的途径给西方人提供了片面的想象和创作空间,导致他们创造了「中国式风格」里我们认为很「离奇」的图案和风格。前述的菠萝装饰、十层塔在欧洲的出现和流行就是很典型的例子。在西方学习中国艺术的同时,中国对西方的了解却极为有限和模糊。以至于出现中国工匠将西方从中国吸收的一些图案误认为是产自西方的装饰风格,广东钟表装饰中出现的菠萝图案就是一例。

因此,主要汲取东方元素形成的「中国式风格」不仅深远得影响了西方艺术及其装饰风格,同时又回过头来影响了中国的艺术。这种取自中国,形成于西方,又影响中国的文化交流现象十分值得我们在许多细节上进一步研究,从而复原当时东西方交流的轨迹和脉络,明晰许多艺术图案的来龙去脉。