从「波罗漆」到「额摩鸟」再谈清代内务府器用成造中的满语词汇

吴美凤

中国文化大学(台湾)美术学系助理教授,主要研究方向为明清家具史,曾在《紫禁城》二〇一二年连载「明代宫廷家具」系列文章

《活计档》虽然以汉文书写,但其中的用词或语汇,很多来自满语的音译,也夹杂蒙语或梵文的转介,或直接取自梵文,甚至还有大清帝国对外交流中「四方来贡」的痕迹,真可谓上天下地,包罗万象。

继在《紫禁城》二〇一七年七月号刊载《清代内务府器用成造中的满语词汇》之后,笔者再次拣选几个有意思的清代内务府器用成造中的满语词汇,继续对《活计档》中满语词汇进行探究、爬梳与尝试解读。

雍正八年十月二十八日,《清宫内务府造办处档案总汇》(以下简称《活计档》)记道:「太监张玉柱交来波罗漆八仙桌四张……波罗漆香几一张、波罗漆炕桌一张,传旨:俱各送至圆明园交与园内总管。钦此。」(中国第一历史档案馆等编《清宫内务府造办处档案总汇》四,漆作,「雍正八年十月二十八日」,页四八一)看起来「波罗漆」是家具器表髹饰工艺的一种。但是,《活计档》雍正十三年四月十一日另有一则记录:「太监高玉交黑红漆摄丝波罗漆波罗十八套,每套十件,系李学欲、春山进。传旨:此波罗漆水甚不好,着造办处另漆做。钦此。」(中国第一历史档案馆等编《清宫内务府造办处档案总汇》六,漆作,「雍正十三年四月十一日」,页七四一)这里的「波罗漆」应确定是髹饰工艺之一,但这「波罗漆」的「波罗」又是什么?显然跟漆饰工艺没有关系。《活计档》内如此这般相同的汉语用字但意思或内涵出入很大或「前后不搭」的记载不少。

《活计档》“雍正十三年四月十一日”档案书影图片翻拍自中国第一历史档案馆等编《清宫内务府造办处档案总汇》六,漆作,“雍正十三年四月十一日”,页七四一

笔者所作《清代内务府器用成造中的满语词汇》(文见《紫禁城》二〇一七年七月号)曾提及,满语在万历二十七年(一五九九年)及天聪六年(一六三二年)历经清太祖努尔哈赤与清太宗皇太极二人的创制和改良,系以蒙古文字配以女真语音,再加上圈点、字头等,使之与原女真语音更为贴切的一种语言。尔后随着后金政权不断地向外兼并、拓展、征伐与壮大,乃至入主中原,震摄「西番」(西藏地区),直至清王朝一统天下,满语不但受到蒙古、汉文化、藏传佛教等之影响,尔后因进入大清盛世,还可看到对外交流「四方来贡」的影子,造成《活计档》中很多相同汉字的书写,若追根究底,则发现其根本不是源自满语。本文除了试举几例反映此现象外,也延续上回对《活计档》中满语词汇的探究、爬梳与尝试解读。

清 犀皮漆面心紫檀独足圆桌通高八四·五厘米 面径一一八·五厘米故宫博物院藏

「波罗漆八仙桌」与「黑红漆摄丝波罗漆波罗」

雍正年间有关「波罗漆」的记载不少。除前引之例以外,雍正八年十月三十日,雍正皇帝下旨给内务府总管海望说:「尔照年希尧进的波罗漆桌样,将大案、炕桌、琴桌样画样呈览,交年希尧做些来。……于十二月初四日内务府总管海望画得波罗漆大案样二张,炕桌样二张,琴桌样二张……呈览,奉旨:案几照双层书格式样,其余准做。」雍正之后的乾隆九年六月:「太监胡世杰交黑漆高桌一张、波萝漆高桌八张。传旨:着另粘补收什。钦此。于本年八月初七日将波萝漆高桌八张、黑漆高桌一张,俱另粘补收什好,司库白世秀持进讫。」同年十一月的记事录另有一则:「副催总达子将扫金三塔龛一座、掐丝珐琅五供一分,随交出收什波萝漆桌子一张抬进,交太监胡世杰呈览……传旨……其波萝漆桌子准用。得时与玻璃五供俱在坤宁宫供。钦此。」前者是将八张波萝漆高桌「粘补收什好」,后者则是将扫金三塔佛龛、掐丝珐琅五供等置于「收什」过的一张「波萝漆桌子」上,再搬到坤宁宫陈设。看起来,雍正年间兴造了不少波罗漆桌子,以致乾隆初期在粘补收什之后,也用来礼佛。

清中期 紫檀透雕拐子纹长桌高八七厘米 长一五七·五厘米 宽五六厘米故宫博物院藏

清中期 犀皮葵瓣形漆盒高一〇·五厘米 口径三九·五厘米 故宫博物院藏

所谓「波罗漆」,或写成「波萝漆」、「菠萝漆」,是古漆饰工艺的一种,又称「犀皮」,其制作工序非常繁复。宋人的笔记中说:「世用朱黄黑三色(漆),沓冒而雕刻,令其文(纹)层见迭出,名为犀皮。」就是先在器表上一层生漆,趁其未干之际推挤出一个个突起的小尖堆,待其干透后开始以朱、黄、黑三色为主的色漆上于尖堆上,入荫(在漆不十分干时,如推光一样反复磨擦表面,直至比原来清澈时则停止)后再上另一色漆,如此往复地将一层层色漆堆栈在尖堆上,最多可上到二十道,最后再将整器高起的尖堆群打磨成光滑的平面,原来的尖堆处即围绕着一圈圈有如行云流水般的色漆层,呈现出或如松树干皮的鳞片,或如片片云朵、绽开的圆花等形态各异的斑斓花纹。清代北方称此种漆饰为「虎皮漆」或「桦木漆」,南方则称之为「波罗漆」。(参见索予明《中国漆工艺研究论集》,台北故宫博物院,一九九〇年,页一〇六~页一〇八。袁荃献《谈犀皮漆器》,《文物参考数据》一九五七年第七期,页五~六)因此,前述「波罗漆」八仙桌、香几、炕桌,或供佛用的「波罗漆」桌子等,整器或至少其面板都应为此种漆饰处理。故宫博物院仍藏有不少波罗漆面的圆桌、长桌或盒类小件等等可供参考。

清 犀皮漆圆笔筒高一〇·五厘米 口径五·二厘米故宫博物院藏

清 嘉靖款犀皮漆圆盒高五·六厘米 口径一二·五厘米 底径九·九厘米故宫博物院藏

至于「黑红漆摄丝波罗漆波罗」的「波罗」,依语意应为外表处理为「黑红漆摄丝波罗漆」的「波罗」。「波罗」是满语「boro」的音译,是满人夏天所戴的「凉帽」。(安双成主编《汉满大辞典》,辽宁民族出版社,二〇〇七年,页六二四)清代冠制分上朝用的朝冠、祭祀用的吉服冠、平日的常服冠与出行的行服冠等,冬夏各有定制。凉帽就是清代君臣夏天的常服冠,与夏天的吉服冠略同,都是「织玉草或藤竹丝为之,红纱绸里,石青片金缘,上缀珠纬。顶满花金座,上衔大珍珠一」(赵尔巽等《清史稿》卷一百三「舆服二」,中华书局,一九九八年,页三〇三三~三〇三六),但顶上不似吉服冠的「满花金座」,而是「红绒结顶」,也就是帽尖盘上俗称的「算盘疙瘩」,如《康熙读书像》中康熙皇帝所戴。因此,雍正十三年四月十一日所记的十八套凉帽,不管是玉草或藤竹丝等编织的胎底,其外表是「黑红漆摄丝波罗漆」的处理。或者可解读为「黑红漆」和「摄丝波罗漆」两种不同的处理(庄吉发《清史论集》二十,文史哲出版社,二〇一〇年,页一三七),若是「黑红漆波罗漆」波罗,可能是以黑红两色漆在编织的帽胎上用「刷丝」的方式,即用刷子刷出细纹,使帽胎呈现黑红两色的隐现纹路。(「刷丝」一词的解释参见吴山主编《中国工艺美术辞典》「刷丝」词条,雄狮图书公司,一九九一年,页四四五)

清 犀皮漆银里桃式杯高三厘米 口径七·五× 九·九厘米故宫博物院藏

清 犀皮漆银里碗高四·五厘米 口径九·七厘米故宫博物院藏

清 犀皮漆葵瓣式盖盒高八·二厘米 口径九·七厘米故宫博物院藏

「摄丝」一词在《红楼梦》一书中仍见使用,第三十七回袭人「便端过两个小摄丝盒子来……」但今日似难再见,若是类似上述「刷丝」的技法,「摄丝波罗漆」即为纹饰更富变化的「绮纹刷丝」(吴山主编《中国工艺美术辞典》「刷丝」、「绮纹刷丝」条,雄狮图书公司,一九九一年,页四四五),而「黑红漆摄丝波罗漆」则似为黑红两色漆轮流堆栈在帽胎上,再用刷子刷出如水涡、连山、波迭、云石,或者云头雨脚、云波相接、浪淘沙等有「波罗漆」效果的花纹。除此之外,再从满语探究,满语「boro」又有「青灰」的意思(安双成主编《汉满大辞典》,辽宁民族出版社,二〇〇七年,页八二五),若仅「摄丝波罗漆」,以满语推测,似也可指用摄丝的技法处理单一的青灰色漆,依《红楼梦》的「摄丝盒子」之记,在此处即为「摄丝处理的青漆凉帽」。诸般推测,是否如此,仍待进一步确定。

清 红缨夏行服冠故宫博物院藏夏行服冠形同夏常服冠

清人绘 康熙读书像轴绢本设色 纵一三八厘米 横一〇六·五厘米故宫博物院藏

「敖其里」是朝珠配件还是藏传佛教法器

据《活计档》,雍正四年(一七二六年)正月十一日:「太监杜寿交来敖其里一件,传旨:着认看……」认看的结果—— 材质是铜的。雍正五年二月十八日:「领催周维德持来青银锭三件……铜敖七里一件,说郎中海望、员外郎沈嵛传着暂收在库内。记此。」

乾隆年间,有关「敖其里」的记载也很多,如乾隆二十二年(一七五七年)六月初一日:「……于本日将现做白玉敖其里班指并凤上札下班指环一件,凤上札下回残玉二块,……交太监胡世杰呈览,奉旨:白玉敖其里班指做得好,将凤上札下班指环着颐观光(作者按:应为匠役名字)照样再做一件,咒语另换。」乾隆二十四年三月二十五日:「太监胡世杰交白玉图章一方、碧玉图章一方,传旨:着将白玉图章改做班指二件,碧玉图章一方改做班指一件,其花纹俱照从前做过嗷其里喇吗字花纹依样成做。」

清 珊瑚朝珠故宫博物院藏

「敖其里」、「敖七里」、「嗷其里」俱为同音异译,都是满语「ocir」的音译,即「佛塔」之意(安双城主编《满汉大辞典》,辽宁民族出版社,一九九三年,页一七七),也称「佛头塔」,就是清代君臣穿朝服时胸前所佩挂朝珠中佛头上穿带子用的珊瑚等物。朝珠每盘一百零八颗,将之均分成四份的那四颗大珠叫「佛头」,垂于颈后正中的那颗「佛头」之下的塔状承托物就是「佛头塔」,其下用绦子串接的叫「背云」,下接「坠角」,两侧有三串小珠,名为「记念」。

清 青白玉班指 故宫博物院藏

清人绘 威弧获鹿图卷(局部)纸本设色故宫博物院藏

班指,或称「扳指」、「搬指」,自商代即有,称「韘」或「决」,是射箭时套在大拇指上用以勾弦时保护姆指的扣弦器,由骨、象牙或玉等制成,尤其骑射时不可或缺。故宫博物院藏有一幅描绘乾隆皇帝骑射的《威弧获鹿图》,只见乾隆皇帝跨马急驰,拉弓射箭的右手正松开,张开的手掌大拇指便套了一只班指。班指后来也演变成一种装饰,乾隆五十八年(一七九三年)英国特使团访华谒见乾隆皇帝后留下了一幅乾隆皇帝画像,画像中踞坐高椅上的乾隆皇帝,其右手拇指上就戴了一只班指。

档案中记载的「白玉敖其里班指」是整个白玉班指雕琢成一个「佛头塔」形状?或将此白玉班指刻上「佛头塔」以为纹饰?鉴于「佛头塔」仅是一个上承「佛头」,下接「背云」、「坠角」的小配件,两种推测对班指而言似乎都无多大意义。

一七九三年英国画家所绘乾隆皇帝像图片转引自刘潞等编译《帝国掠影——英国访华使团画笔下的中国》,中国人民大学出版社,二〇〇六年,页四三

检视乾隆二十三年十二月十三日的记载:「郎中白世秀、员外郎金辉来说,太监胡世杰交执事样九张,传旨:着照样成做九件,内锁子一件做铁的,绦子上铃二件亦做铁的。其余梃子俱用紫檀木成做。上下俱做铁的,应鋄金处鋄金,骷髅头用象牙茜色成做,做成胎骨时交阿嘉胡涂克图看。钦此。」后续在乾隆二十四年三月郎中白世秀、员外郎金辉「将拨得执事蜡样九件持进,交太监胡世杰呈览。奉旨:照样准做」。同年九月,两人「将现做未完成铁鋄金执事九件持进,交太监胡世杰呈览。奉旨:着照样再做一分,内有锁子执事一分添瓣十个」。十月两人「将做得铁錽金执事九件呈览。奉旨:将锁子上并绦子上的敖其里俱各錽金。钦此」。

所记「执事九件」包含「敖其里」及「铃二件」。成造前要先「画样」、「拨蜡」(做蜡样)呈览,九件之中含铁鋄金的「敖其里」,同样铁鋄金但需「添瓣十个」的「锁子」,还有个象牙茜色(染色)的「骷髅头」,此「骷髅头」做成胎骨时还需「阿嘉胡涂克图」(即「章嘉呼图克图」,是藏区对有德、有寿者之封号)认看。加上前引所记还有「咒语」和「喇吗字花纹」等,推测此「执事九件」中的「敖其里」应非朝珠上承接小件「佛头塔」,而是藏传佛教的法器之一。

藏传佛教法器众多,其中的金刚杵源自古印度兵器,象征所向无敌、无坚不摧的智慧,有去烦恼、降妖除魔的功能,后为藏传佛教喇嘛念经时手所持用,满语为「wacir」(读音「瓦其里」,详见安双城主编《满汉大辞典》,辽宁民族出版社,一九九三年,页一〇八一),其用材为金、玉、银、铜、铁、骨或木料不等,形制有单股、三股、五股、九股等,代表的意义各不相同。据学者研究,在蒙古人的佛教用语中,「金刚」借自梵文「vajira」而成的「vacir」(长山《满语中梵语借词研究》,《满语研究》,二〇一四年第一期,页四三~四六),原是佛的侍从力士,因手持古印度兵器金刚杵而得名,故「vacir」也指「金刚杵」,旧译为「跋折罗」,蒙古化的读音为「ocir」。(乌云毕力格《喀尔喀三汗的登场》,《历史研究》二〇〇八年第三期。另「金刚杵」也译成「伐折罗」,参见苏昊《恒河拾沙—— 浅析藏传佛教法器》,《文物鉴定与鉴赏》二〇一六年五月)经此转折,蒙古语「金刚杵」与满语「佛塔」的「ocir」竟是「不期而遇」,在内廷造办处抄写太监一向从读音下笔的情况下,都变成了「敖其里」等同音异字的汉字书写。金刚杵除了上述股数有别的形制外,还有十字形、一字形的形制区分。唐宋以来,以「象征绝对的定力」之「十字金刚杵」置于杯、盘、盒、腰带上以为纹饰。历经元明以后的清代,更将十字金刚杵纹饰广及金银器、珐琅器、青铜器等上。同时,十字金刚杵纹饰也是织物上的主要纹饰或边饰。前述乾隆二十二年的「白玉敖其里班指」可能是单股或三股,也许是「十字金刚杵」。不管作为实用的扣弦器或装饰用器物,此贴身的「金刚杵」班指均寓意除障驱魔。(吴明娣等《金刚杵纹饰考》,《中国藏学》二〇一二年第二期,页一九六~二〇二)

清 十字金刚杵 故宫博物院藏

清 单股金刚杵 故宫博物院藏

由是观之,雍正时期的「敖其里」,尤其是铜制敖其里,也不一定是朝珠上的承接小件「佛塔」。

家具和佛座上的「巴达马」

顺便值得一提的是,《活计档》中也见未经蒙语转换直接借自梵文的满语。

乾隆二十五年八月:「……太监胡世杰交青白玉文供佛一尊,随玉叭哒吗莲花座、紫檀木龛玻璃门,传旨:着将玉莲花座去下,在叭哒吗座上下槽眼眼补好,另打双眼将佛安稳。得时随龛一并交造办处添配紫檀木座莲瓣背光,做样呈览。钦此。」

乾隆二十六年二月:「太监胡世杰交紫檀木案一张,传旨:将案下添配托泥,案面放厚四分,巴达马下亦长高,束腰下各长高五分,四角添抱脚。钦此。」

巴达马示意图转引自田家青《清代家具》,三联书店(香港),一九九五年,页三六

清中期 紫檀雕西番莲纹供桌高九七厘米 长二三六厘米 宽八四厘米故宫博物院藏

前旨是将一尊白玉文供佛的「莲花座」移去,留「叭哒吗座」,移去后原来与莲花座衔接的槽眼要补妥,再另打双槽眼将佛卯接安稳。后旨的「托泥」系于四腿足底间配框,有稳定作用;「束腰」是家具面板与牙子之间向内收缩的部分;「抱脚」应如衣架、灯架或屏座的「抱鼓」,用以加固腿柱,都是家具工匠的术语。(王世襄《明式家具研究·文字卷》,南天书局,一九八九年,页一七〇~一九二)简言之,就是将这张紫檀木案的面板加厚,腿足安托泥,抱脚、束腰拉长,连「巴达马」也要拉长。

此「巴达马」与前「叭哒吗」明显可知都是书写时的同音异写。家具工匠间还有个习惯用语「托腮」,或称「托塞」、「他塞」,指面板下牙条与束腰间的斜面台层。此台层若雕饰莲瓣,即称「巴达马」,来自梵文「Padma」,原意为「昙花」,满语借为「batman」,语意转成「莲花饰」。(长山《满语中梵语借词研究》,《满语研究》,二〇一四年年第一期,页四三~四六)分别有仰莲瓣、俯莲瓣,或上仰下俯的莲瓣纹饰,清代案桌类家具面板下束腰或神佛造像的台座束腰部分常见此雕饰。现藏故宫博物院的一架紫檀雕西番莲纹供桌,其缩进的束腰上下便施上仰下俯的「巴达马」。另一架尺寸较小的紫檀透雕云纹长桌则仅在束腰处设下俯的「巴达马」。

清中期 紫檀透雕云纹长桌高六三厘米 长一四〇厘米 宽七〇厘米故宫博物院藏

至于神佛造像的台座,故宫博物院所藏一尊铜镀金文殊菩萨即结跏趺坐于莲花座上,台座上还錾有「大清乾隆年敬造」七字款。另一尊金刚萨埵(vajrasattva)所坐即上仰下俯莲瓣纹饰「巴达马」。推测前述乾隆二十五年八月初一日太监胡世杰交给造办处如意馆的「青白玉文供佛一尊」,改造前的台座应该就是此二种台座的组合。

「巴令」有两种

雍正元年十二月二十九日的「珐琅作」:「做得铜胎烧珐琅嵌玻璃火焰珊瑚青金蜜蜡座巴令七件,由怡亲王呈览,奉旨:交中正殿。」(庄吉发《清史论集》二十,文史哲出版社,二〇一〇年,页一三六)《活计档》雍正四年十二月二十六日也记道:「……佛前供器烧得珐琅的做几件。钦此。于次日郎中海望持出珐琅巴令一分。奉旨:着将珐琅巴令暂放在尔等造办处,其未成的珐琅巴令一分急速做,俟得时一并奏闻。」同日的「镶嵌作」也有类似记载:「……郎中海望持出镶嵌巴令一分。奉旨:着将镶嵌巴令安在圆明园佛堂,……」

明永乐 铜镀金金刚萨埵高二一厘米 故宫博物院藏

清乾隆 铜镀金文殊菩萨高三四厘米 故宫博物院藏

「巴令」是蒙文「baling」的汉字音译,作为佛堂供物,乾隆朝的《活计档》也有不少记录,如乾隆九年四月十三日:「太监胡世杰传旨:着照养心殿东暖阁镶嵌巴令样款做镶嵌巴令样一分,其高矮大小尺寸向三和要。先画样呈览,准时再做。」此巴令经过画样呈览的过程后,于十年四月完成。约略同时的九年八月十九日:「催总邓八格将画得雍和宫巴令纸样五张持进,交太监胡世杰呈览。奉旨:准做八大菩萨巴令一件、葫芦式巴令二件、小号巴令做四件。钦此。……于十年九月十一日柏唐阿双柱将做得巴令六件持进安讫。」

由前引文可知,作为宫内佛前供器的「巴令」,大抵为金属类的铜胎饰金,再经珐琅烧作或镶嵌宝石、玻璃等物,有的在顶上插着带伞盖的羽箭,象征穿越一切魔障。除了内廷殿阁以外,雍和宫也供奉,尺寸各异,不同的神祇所供亦有所不同。

不过,雍和宫的「巴令」供可能不只如此。几乎同音的「巴苓」,梵语为「巴苓达」(balinta),藏语称「多玛」、「朵玛」(Tor-ma),是用藏民主食的糌粑(青稞粉)或熟麦粉加上奶油、糖等做成后供于佛前,多为三角立方体,有的高约三尺,染成红色,有的三面用线刻出火焰形状,喇嘛诵经时置于前面,诵完经就放入旺火里火化。根据雍和宫档案,每月所唪(大声吟诵)经文不同,所供的「巴苓」尺寸各异,数量也不同。如唪《钵盂供养经》时用五寸巴苓十个,唪《威罗瓦坛城经》时用五寸巴苓七十个,唪《护法大宴供养经》时用四尺巴苓四个。但早期其他寺庙所供巴苓也有做成馒头、七星饼状的,如乾隆四十三年(一七七八年),阐福寺上报道场所需供物有「月台上供奉七政(珍)、八宝、巴苓,并坛城应供七星饼八碗九盘。院内摆三角纛前五供。应用重二两馒首五百个、三两重馒首四百个,共九百个」。(《内务府呈稿补遗,中正殿念经处》第十八包「乾隆四十三年十月十八日」,转引自赖惠敏《乾隆皇帝的荷包》,中央研究院近代史研究所,二〇一四年,页四二二~四二三)乾隆年间有定例,紫禁城内各佛堂、阐福寺、永安寺、福佑寺、万寿山、大汤山等处唪经、制作巴苓及燃灯用的奶油,一年需六千六百九十余斤,做唪经巴苓的喇嘛每月也有固定的「菜蔬银」。

因此,《活计档》内的佛前供器「巴令」在宫外或称「巴苓」,所见宫内的「巴令」大都为铜胎饰金,珐琅烧作或镶嵌宝石、玻璃等外表处理,尺寸不等;宫外的「巴苓」由食用的糌粑加入糖、奶油而成,形状或异,尺寸也不同。两者相同之处是,宫内为造办处的珐琅作、镶嵌作等作坊成造,宫外则是专责的「巴苓器(奇)」(所谓「巴苓器」或「巴苓奇」的「器」或「奇」应皆为满语加「ci」或「si」的语尾助词音译,如「baksi」为「读书人」,「morici」为「马夫」、「看马人」,「ulaci」为「驰驿骑手」等)完成。至于两种之间演变的先后始末,也许需要作更进一步探讨。

供奉于梵华楼的巴苓供(四件)故宫博物院藏此全堂巴苓供共有九件,俱为珐琅材质,包括人字式、圆塔式、丰瓶式、亭式四种样式

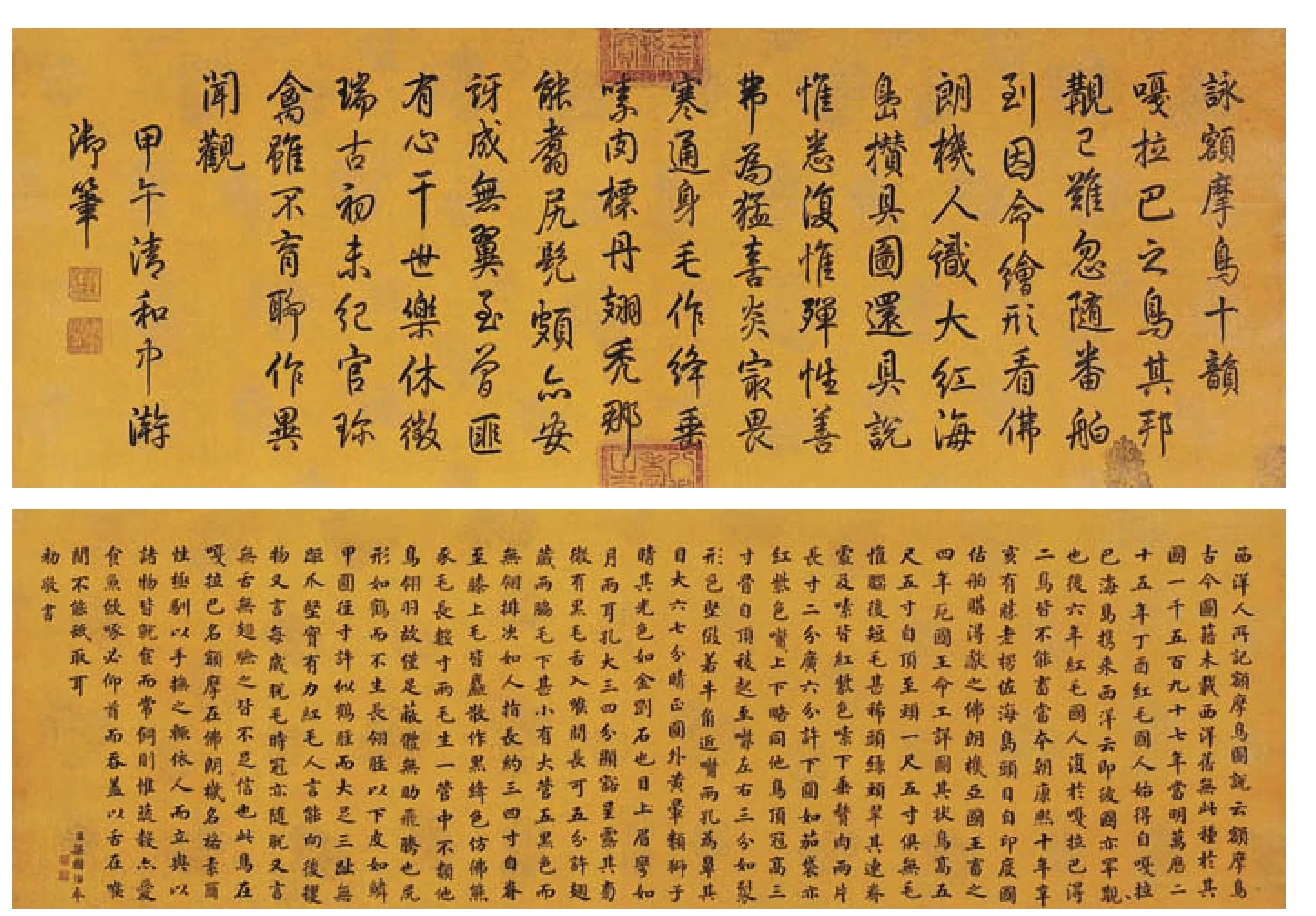

清 余省、张为邦合绘 仿蒋廷锡鸟谱图册之“额摩鸟”页绢本设色故宫博物院藏

不是满语音译的「额摩鸟」

据《活计档》,乾隆三十九年四月:「太监胡世杰传旨:着艾启蒙、方琮用白绢画额么鸟一幅,其细致仿照秀清村郎世宁孔雀画一样,得时贴染霞楼东边店内西墙。钦此。」六月又有一则记载:「二十七日接得郎中德魁押帖一件,内开六月二十二日报上带来首领董五经交额摩鸟图说四张,传旨:着交如意馆裱册页二开,续入在鸟谱册页上。钦此。」

「额么鸟」、「额摩鸟」显系同音异写。《鸟谱》册页始作于乾隆十四年(一七四九年),由此可知「额摩鸟」为故宫博物院所藏十二册《鸟谱》中最后加入的一种鸟。《鸟谱》编排为「右图左说,兼清汉书」,「额摩鸟」的汉字说明为:「古今图籍未载,西洋旧无此种……当明万历二十五年丁酉,红毛国人始得自嘎拉巴海岛……鸟高五尺五寸……近嘴两孔为鼻,其目大六、七分,睛正圆外黄晕,类狮子睛,其光色如金刚石也……此鸟在嘎拉巴名额摩……性极驯,以手抚之,辄依人而立,与以诸物皆就食,而常饲则惟蔬谷,亦爱食鱼……」「嘎拉巴」系今印度尼西亚雅加达的旧称,「佛朗机」就是今法国。说的是此鸟在雅加达叫「额摩」,其对照的满文「额摩鸟」写为「e mo gasha(gasha是鸟的意思)」。(庄吉发《︿鸟谱﹀满文图说校注》第六册,文史哲出版社,二〇一七年,页二二五~二三三)

清 杨大章 额摩鸟图轴纵一四九·八厘米 横一〇一厘米台北故宫博物院藏

有研究提到,「额摩」一词应源自印度尼西亚语系「emeu」的音译,而「emeu」这个字在十八世纪以后渐渐用来专指与食火鸡(cassowaries)等同属于大型的走禽类。因为什么都吃,冰块、炭火也照吃,曾被当作奇珍异兽,辗转送入欧洲神圣罗马帝国宫廷,呈献给鲁道夫皇帝,成为其动物园中的一员。(赖毓芝《从印度尼西亚到欧洲与清宫—— 谈院藏杨大章额摩鸟图》,《故宫文物月刊》,二〇〇七年十二月,页二四~三七)乾隆皇帝似乎对额摩鸟非常有兴趣,除前引命艾启蒙等作额摩鸟的贴墙画外,另命内廷供奉杨大章画《额摩鸟图》巨幅挂轴,由大臣梁国治撰文为下跋,并亲作上题《御制咏额摩鸟十韵》:「嘎拉巴之鸟,其邦觏已难,忽随番舶到,因命绘形看……」意思是这种鸟即使在当地都很难见到,如今却随番船而来,因此特命人作图。据此,「额摩」的汉字,满文的「e mo」,均为音译,可能源自印度尼西亚语。由此可见,大清盛世的对外交流,不仅欧洲,也及于太平洋的南半球。

《额摩鸟图》的题跋

如此看来,始于雍正朝、终于清末的《活计档》,跨越近二百余年的时空,虽然以汉文书写,但其中的用词或语汇,很多来自满语的音译,也夹杂蒙语或梵文的转介,或直接取自梵文,甚至还有大清帝国对外交流中「四方来贡」的痕迹,可谓上天下地,包罗万象,即使经过不断的爬梳与整理,可能也只是管窥一斑。