伊立替康联合雷替曲塞方案二线治疗晚期结直肠癌的疗效与安全性分析:一项探索性研究

吴振海 曲秀娟 曲晶磊 刘静 张敬东 刘云鹏

结直肠癌是常见的恶性肿瘤和癌症相关死亡原因[1]。目前针对恶性肿瘤的治疗手段主要有手术、化疗、放疗、射频消融、靶向治疗,但随着近年来肿瘤发生发展机制研究的深入,多种多样靶向药物的投入使用,以及新兴治疗手段的兴起(如:免疫治疗等),其极低的副作用和临床使用高效性,显著延长晚期结直肠癌患者的生存。但这些治疗往往需要高昂的费用支持,且具有人群限定性,真正获益的患者非常有限,而化学治疗在晚期结直肠癌治疗中的地位仍不可撼动。

目前以氟尿嘧啶为基础的联合化疗(如:FOLFOX、FOLFIRI、XELOX)在晚期结直肠癌中仍是标准治疗,但在氟尿嘧啶耐药进展的结直肠癌患者中,晚期结直肠癌患者往往面临无药可用的囧境。所幸近年来新兴抗癌化学药物的快速发展,为治疗的选择提供了更多机会,也为后续的多线化疗创造了机会。其中,雷替曲塞作为抗代谢类喹啉叶酸盐类似物,是水溶性的胸苷酸合成酶(thymidylate synthetase,TS)抑制剂[2-3]。TS是肿瘤细胞合成DNA过程中的关键酶,因此抑制TS可直接导致DNA断裂并诱导细胞死亡[4]。

有研究表明,雷替曲塞单药治疗晚期结直肠癌即已表现出抗肿瘤活性,晚期结直肠癌二线治疗中,单药雷替曲塞有效率约为4.0%~28.6%,中位PFS约为3.8~6.5个月[5-6]。此外,一项关于人结肠癌细胞的体外实验提示,在细胞毒作用机制上伊立替康和雷替曲塞呈现出协同效应[7],因此有必要对伊立替康联合雷替曲塞在晚期结直肠癌的治疗进行疗效评价及安全性评估。

本研究探索性观察伊立替康联合雷替曲塞在晚期二线结直肠癌中的疗效。本研究结果证实:伊立替康联合雷替曲塞在二线治疗情况中疗效肯定,不良反应较轻,有望成为晚期结直肠癌二线治疗的替代方案。

资料与方法

一、患者收集

纳入2013年6月至2016年4月间,于中国医科大学附属第一医院肿瘤内科接受伊立替康联合雷替曲塞(伊立替康180 mg/m2d1,d8 静脉滴注;雷替曲塞3 mg/m2d1 静脉滴注;每3周1次)二线化疗的晚期结直肠癌患者13例。

二、入组标准

(1)晚期一线治疗失败的结直肠癌患者;(2)年龄18岁及以上;(3)ECOG评分0或1分;(4)适当的造血功能、肝功能、肾功能;(5)预计生存期3个月以上;(6)有符合RECIST 1.1标准影像学可评价的病灶。

三、评价标准

(一)疗效评价

根据RECIST 1.1评价标准,每2周期进行影像学评价,对比基线状态以明确疾病状态,分为完全缓解(complete remission,CR)、部分缓解(partial response,PR)、疾病稳定(stable disease,SD)、疾病进展(progression disease,PD)。定义疾病控制率(disease control rate,DCR)为(CR病例数+PR病例数+SD病例数)/可评价总病例数,疾病进展时间(time to progression,TTP)为自二线治疗开始至第一次影像学评价明确肿瘤进展的时间。

(二)安全性评价

通过观测治疗相关不良反应事件发生的频率及实验室指标监测来评估。不良反应事件的严重程度根据NCI-CTC 4.0分级。

四、统计学分析

SPSS 21.0进行统计学分析,生存分析采用Kaplan-Meier和Log-rank检验法,以P<0.05为有统计学意义。

结 果

一、随访结果

截止随访终止时间(2016年12月1日),中位随访时间10.1个月,共11例患者疾病进展,其中死亡病例共6例,未观测到中位OS。

二、疗效评价

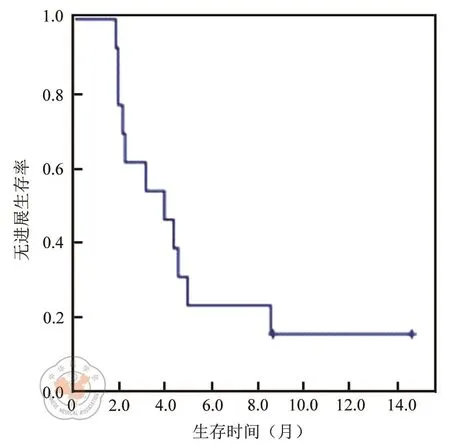

13例患者均可疗效评价,其中SD 6例,PD 7例,疾病控制率为46.2%;中位TTP为4.0个月(95%CI:1.534~6.466个月),见图1。

三、单因素分析

图1 整体患者二线TTP生存分析,中位TTP为4.0个月(95%CI:1.534~6.466个月)

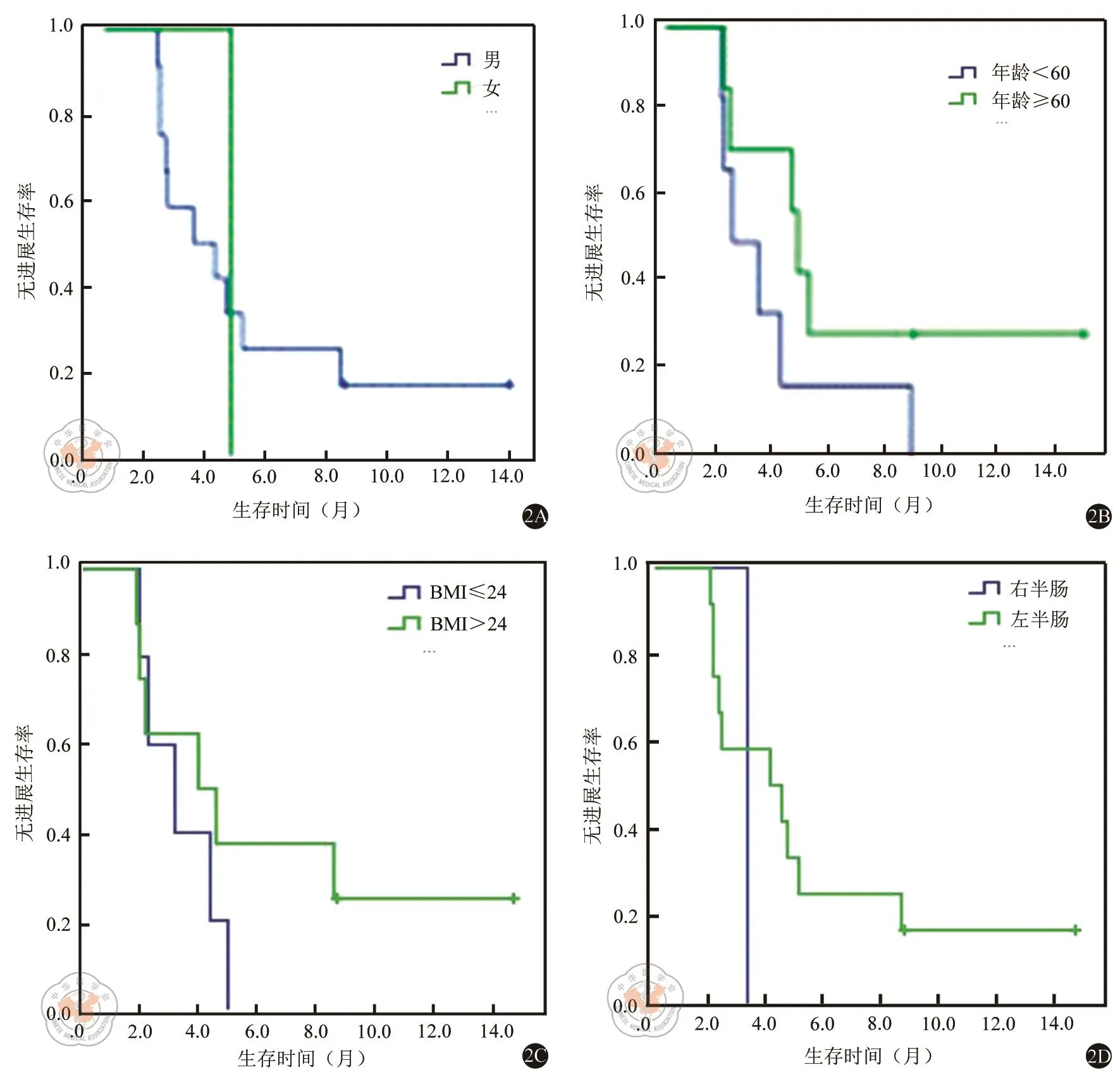

1.性别分析显示:男性共12例,中位TTP为3.2个月(95%CI:0.314~6.086个月),女性共1例,中位TTP为4.6个月,P=0.926,差异无统计学意义,见图2A。

2.年龄分析显示:年龄≤60岁共6例,中位TTP为2.3个月(95%CI:0.86~3.74个月),年龄>60岁共7例,中位TTP为4.6个月(95%CI:4.087~5.113个月),P=0.140,差异无统计学意义,见图2B。

3.BMI分析显示:BMI≤24 Kg/m2共5例,中位TTP为3.2个月(95%CI:1.268~5.132个月),BMI>24 Kg/m2共8例,中位TTP为4.0个月(95%CI:0.674~7.326个月),P=0.311,差异无统计学意义,见图2C。

4.原发肿块部位分析显示:左半肠共12例,中位TTP为4.0个月(95%CI:0.435~7.565个月),右半肠共1例,中位TTP为3.2个月,P=0.555,差异无统计学意义,见图2D。

图2 二线TTP单因素分析。2A:性别男、女二线TTP对比;2B:年龄60岁以下、60岁及以上二线TTP对比;2C:BMI 24 Kg/m2及以下、24 Kg/m2以上二线TTP对比;2D:肿块部位左、右半肠二线TTP对比。差异均无统计学意义

四、安全性分析

在可评价不良反应中,最常发生的不良反应主要为乏力(90%)、恶心(70%)、腹泻(60%)、肝功能损伤(37.5%)和骨髓抑制(22.2%)等;其中1例患者出现Ⅲ度腹泻;1例患者出现Ⅳ度骨髓抑制,对症治疗后均可缓解,无需停止治疗,无治疗相关死亡病例。(见表1)

表1 不良反应(例,%)

讨 论

雷替曲塞作为一种全新的高特异选择性抗代谢药,会被细胞内叶酰聚谷氨酸合成酶(folylpolyglutamate synthase,FPGs)快速分解转化成为一大类多聚谷氨酸类化合物,从而使其抑制TS作用相比雷替曲塞得到明显增强,达到细胞中DNA合成被抑制的效果,而且由于其能大大延长在细胞内部的潴留时间,以此持续产生细胞毒作用[8-9]。此外,有研究表明,雷替曲塞对人结肠癌细胞株有特殊的抑制作用,因此同样是TS抑制剂,雷替曲塞对结直肠癌细胞株的亲和力可以达到氟尿嘧啶的6倍[10],且与氟尿嘧啶不存在交叉耐药[11]。安全性方面,众所周知,氟尿嘧啶类药物的化疗相关心脏毒性,据文献报道总体发病率约为0.55%~19%,而未有文献确切报道雷替曲塞相关心脏毒性[12]。

有文献报道,伊立替康联合雷替曲塞在晚期结直肠癌的二线治疗中,ORR约为13%~15.4%,中位TTP约为4.3~4.6个月[13-14]。本研究结果则显示中位TTP为4.0个月,DCR为46.2%。与目前伊立替康为主的二线方案相比,疗效相当,安全性方面更易耐受,无明显心脏毒副反应。此外,伊立替康联合雷替曲塞方案使用较便捷,无需留置PICC管,能减少感染及血栓形成风险,提高患者生活质量。

但本研究中纳入案例较少,无法有效评价伊立替康联合雷替曲塞的总体有效率。尚需进一步扩大样本量以及设计对照组,与FOLFIRI方案等进行对比分析,以及纳入联合靶向的研究。

综上所述,伊立替康联合雷替曲塞在晚期结直肠癌二线治疗中疗效肯定,不良反应较轻,有望成为二线治疗的替代方案。