听障婴幼儿亲子活动师幼互动行为研究

杨梦婷

作者单位:上海市聋儿康复中心 上海 200127

1 前言

随着我国听力障碍预防与康复工作的不断推进,听障幼儿的康复年龄呈低龄化趋势,实践证明听力障碍一旦确诊应在1个月内采取干预措施,超早期干预的儿童康复效果好,其听觉言语发展几乎与健听儿童同步[1]。0~3岁是掌握语言的关键期,是口头言语及听力语言康复发展的黄金期[2]。因此,在3岁前开展亲子活动显得尤为重要,其是由教师、家长和幼儿共同参与进行[3],在亲子活动中,教师与幼儿的互动和交流过程是教育活动组织和开展的主要途径。但在亲子活动中,大多依据健听婴幼儿的月龄特点来进行设计,未充分考虑听障婴幼儿的特殊性和发展特点,存在教师对于听障婴幼儿的发展特点把握不完全,尤其是教师在和幼儿互动过程中,幼儿主体地位缺失,教师忽视与幼儿情感交流[4],教师给予幼儿的反馈不到位等问题。本文通过分析听障婴幼儿在亲子活动中师幼互动行为的现状和问题,提出相应的改进策略与建议,旨在更好地提高教师的专业能力,从而促进早期教育康复的质量。

2 方法

2.1 研究对象

2.1.1 被试基本信息 选择上海市某听障康复教育培训中心亲子班中的9名听障婴幼儿,月龄14~18个月,平均月龄16.33±1.41个月。男5人,女4人,听力损失为中度到极重度。干预方式6人为人工耳蜗+助听器双模式,1人为双侧人工耳蜗,2人为双侧助听器,补偿效果为最适,听觉年龄在5~8个月,幼儿已在此机构康复5个月左右,每周一次亲子活动。

2.1.2 教师基本信息 本研究中的教师为亲子班的3名教师,其中1名为言语矫治老师,年龄26岁,从教时间2年,本科学历;另外2位为本领域亲子活动教师,其中1位年龄32岁,从教时间6年,本科学历,另一位年龄27岁,从教时间4年,专科学历。

2.2 研究工具

采用观察法和访谈法。通过记录亲子早教班亲子活动,观察时间为一个月,每周一次,共4节,每个活动时长30分钟。根据观察记录的情况,对3名亲子教师进行访谈。具体访谈内容:某个亲子活动,教师的设计意图、教学目标、教具的准备、教学过程的设计、婴幼儿指导要点的设计、对于活动中出现的问题以及反思、如何看待亲子活动中师幼互动的情况、对于师幼互动的改进策略。

本研究主要针对集体教学活动中的师幼互动情况进行分析。

2.3 亲子活动中师幼互动的形式

本研究中师幼互动形式是根据《学前融合教育集体教学活动中教师与特殊儿童师幼互动现状的分析与思考》中观察表里的互动行为内容修改制定[5]。

教师的互动形式主要分为声音,动作和语言3种形式。声音主要包括从音响,电脑,电视机等设备中发出的声音、物体与物体之间碰撞发出的声音、乐器或者响声玩具等发出的声音。动作主要包括手势,身体接触,动作示范等行为方式。语言主要包括发音示范,提问,指令,肯定。幼儿的互动形式主要分为情绪,动作和语言三种形式。情绪主要包括表情,拒绝等。动作主要包括手势和身体接触。语言主要包括简单发单音节音。

幼儿的回应形式主要包括眼神注视,动作模仿,发音模仿,动作和语言模仿和无关注5个形式。其中,无关注主要包括不理睬,关注其他地方,走开等形式。教师的回应形式主要包括眼神注视,肯定行为,发音引导,动作与发音引导和无关注。

3 结果

教师的发起和回应次数是3位教师累计的总数。幼儿的发起和回应次数是所有幼儿针对3位教师的总和。

3.1 教师不同师幼互动形式发起结果

在亲子活动中,由教师不同形式发起的师幼互动行为总数为126次。其中,由声音形式发起的次数为8次,由动作形式发起的次数为55次,由语言形式发起的次数为63次。

3.2 幼儿不同师幼互动形式发起结果

由幼儿不同形式发起的师幼互动行为总数为28次。其中,由情绪形式发起8次,由动作形式发起的次数为15次,由语言形式发起5次。

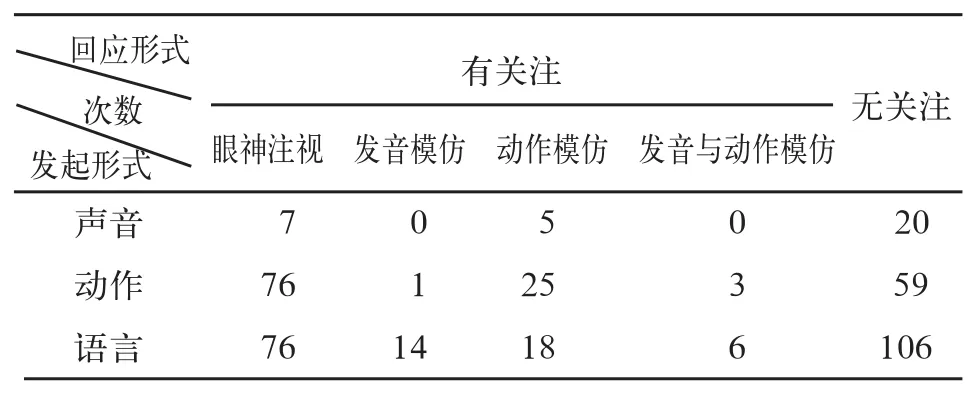

3.3 师幼互动中幼儿回应的结果与比较

在教师声音、动作和语言发起的不同师幼互动形式下,得到幼儿回应的数据如表1所示。

教师在语言发起的师幼互动形式下,幼儿的回应次数最多。教师在声音发起的师幼互动形式下,幼儿的回应次数最少。在幼儿的回应形式上,最多的是眼神注视,发音与动作模仿形式最少。无关注的回应形式不包括在内,详见表1。

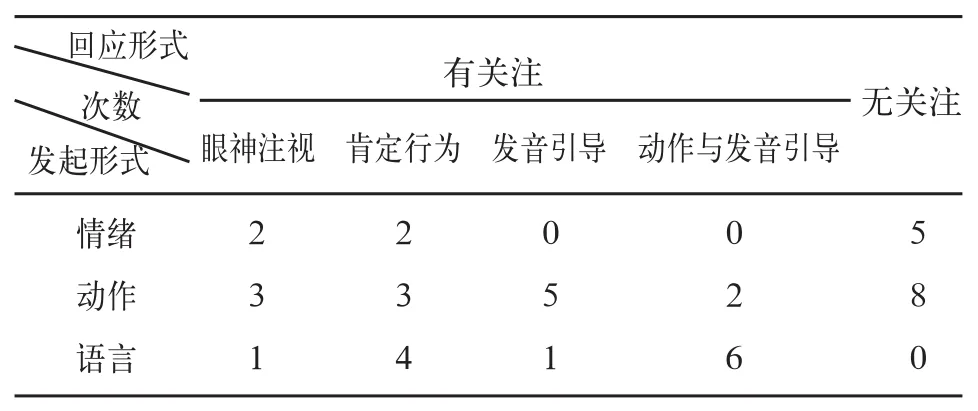

3.4 师幼互动中教师回应的结果与比较

在幼儿情绪、动作和语言发起的不同师幼互动形式下,得到教师回应的数据如表2所示。

幼儿由动作发起的师幼互动形式,教师的回应次数最多,由情绪发起的互动形式教师的回应次数最少。而在教师的回应形式中,肯定行为的师幼互动形式是教师在活动中最常出现的回应形式,其次是动作与发音引导形式,发音引导和眼神注视回应次数相同。无关注的回应形式不包括在内,详见表2。

表1 幼儿回应次数结果和比较

表2 教师回应次数结果和比较

4 讨论

4.1 亲子活动中师幼互动情况分析

总体而言,听障婴幼儿的发起次数整体低于教师发起的互动次数,可见在亲子活动中,教师仍然处于主导地位,以高控制、高约束为主,婴幼儿还是配合教师的教学活动游戏,以高服从、高依赖为主要表现形式[6],很少有自发的互动行为。由此可见,听障婴幼儿在师幼互动过程中,缺乏自主意识,通常情况下,听障婴幼儿都是按照教师和家长的要求完成活动内容,不擅长与教师互动,表达自己的想法。

4.2 在亲子活动中师幼互动发起与回应分析

在亲子活动中,教师主要以语言发起师幼互动形式。充分的认知及语言刺激、较多的语言沟通机会,对儿童的语言发展非常重要。在儿童语言发展过程中,后天环境的影响与同伴或成人的互动,也是关键因素,如能配合儿童的语言发展过程与阶段,设计儿童与成人或同伴互动的系统与结构性的活动或游戏,将有效促进儿童的语言发展[7]。任贝贝[5]的研究中,教师的发起形式结果与本研究结果一致,主要都是以语言为主,其次是动作。同时,以语言为主的发起形式,得到了幼儿最多的回应反馈。教师以声音为主的发起形式是最少的。听障婴幼儿的师幼互动发起形式主要以动作为主,情绪为辅,最少的是语言的互动形式。由于听障婴幼儿的语言表达能力有限,所以,听障婴幼儿大多数情况下会采用动作的互动形式获得教师的关注,而教师也会给予幼儿更多的反馈。

在师幼互动中,无论是教师还是听障婴幼儿在回应形式上,除去无关注外,教师回应最多的是肯定行为,幼儿回应最多的是眼神注视。早在婴儿说出第一个字之前,透过身体动作,他们已能领会周遭相关的文字,婴儿透过言后行为和言内表现行为来表达意见,其中眼神注视就是言后表现行为的一种[7]。教师在发起互动行为时,听障婴幼儿由于认知和动作发展的限制导致无法马上理解教师的语言和要求,所以会直接被教师手中的教具或有趣的东西吸引,因此听障婴幼儿就会更多采用眼神注视的方法,观察教师的行为,理解行为的意义。另外,在听障婴幼儿发起互动的时候,教师在用语言回应婴幼儿的时候会伴随不同动作,这是由于0~3岁婴幼儿的认知与动作是区分不开的,但是,教师在回应内容上比较单一,多以鼓励表扬为主,容易忽略婴幼儿发起互动的原因,不能及时对听障婴幼儿给予针对性的回应。

4.3 建议

4.3.1 以幼儿为主,教师为辅 参与是听障幼儿学有所得的关键,教师要以儿童为出发点[7],真正做到以幼儿为主体。因此,在亲子活动中,教师应该给予听障婴幼儿更多引导,鼓励婴幼儿多发音,多表达自己的意愿。在听障婴幼儿的活动内容中,多出现低结构的游戏活动。教师尽量减少要求,减少示范,让幼儿自己发现游戏材料的乐趣,自主探索。

4.3.2 适当增加声音的发起形式 结果显示,教师的发起形式中声音是最少的。在师幼互动环节中,教师可以针对听障婴幼儿的特殊情况,开展适当的声音互动形式,如在出示物品前,让他们先听一听物品能发出的声音,感受不同的声音,从而加深婴幼儿的印象,让婴幼儿尝试简单模仿发音。教师可以在声音这个互动形式中,培养听障婴幼儿对声音的察觉和辨识,培养婴幼儿听的习惯。

4.3.3 在活动过程中,关注听障婴幼儿的表现并及时给予回应 本研究发现,在教师的回应形式上,无关注表现的很多。教师回应行为的恰当与否直接影响师幼互动的质量[10]。因此,在亲子活动中,教师应把更多的时间和精力放在听障婴幼儿的互动上。当听障婴幼儿出现互动行为时,教师应及时给予适当反馈,以提高婴幼儿表达的欲望。同时,教师应以听为主,从中穿插婴幼儿所要掌握的基本能力。

4.3.4 在活动过程中,指导语应简单明了且呈现完整句子 在师幼互动中,教师的语言简洁明了,用简单、易理解的话语指导并反馈听障婴幼儿。同时,教师应呈现完整的句子,避免婴幼儿出现断句。例如:在介绍苹果的时候,教师应该说“这是苹果”,“苹果是红红的”等。

4.3.5 针对听障婴幼儿的发展特点制订活动内容 0~3岁婴幼儿身心发展的月龄差异制约和影响着亲子教育活动的内容和开展方式[11],由于听障儿童与普通学前儿童身心发展的差异性,听障儿童的教育目标是要达到普通学前儿童教育任务的一般性,但是在实施听力缺陷补偿、注重潜能开发、强调社会适应能力培养等方面[12],教师应以听障婴幼儿的认知、动作发展特点制订活动的目标和内容,考虑听障婴幼儿的特点,借鉴0~3岁健听婴幼儿的亲子早教内容,而不是照搬已有的亲子活动,忽略听障婴幼儿的实际能力。