官员更替会影响企业的财政补贴吗?—基于中国家族企业的经验性研究

朱丽娜,何 轩,邵任薇,3,马 骏

(1. 上海财经大学 商学院,上海 200433;2. 广东外语外贸大学 非公经济发展研究中心,广东 广州 510006;3. 广东外语外贸大学 社会与公共管理学院,广东 广州 510006;4. 中山大学 管理学院,广东 广州 510275)

一、引 言

家族式经营是目前中国绝大多数民私营企业的经营模式,属于典型的企业家控制型。在中国转轨的经济背景下,家族企业和地方政府之间有着千丝万缕的“共生”联系(Wank,1996)。虽然中国的经济体制已经发生了较大的转变,但是企业发展所需的很多重要资源仍控制在政府手中(朱斌和李路路,2014),这使得家族企业与政府官员发展特殊关系具有相当的重要性(陈凌和陈华丽,2014)。同样,制度理论也指出,在转型经济中,虽然市场机制能够发挥一定作用,但企业的发展很大程度上仍然依赖于企业家的个人关系网络,如与政府的私人关系等(Peng和Heath,1996)。大量研究已经证实,与政府建立了良好关系的家族企业在税收优惠(吴文锋等,2009)、财政补贴(余明桂等,2010)、外部融资(胡旭阳,2006)以及行业进入(罗党论和刘晓龙,2009)等方面均具有明显优势。尤其在缺乏完善法律体系的情况下,政治联系还可作为一种非正式的替代机制(朱斌和李路路,2014),使家族企业免遭“掠夺之手”,进而提高了其维持基业长青的可能性。因此,“寻找权力的庇护才是为商之道”成了很多企业家根深蒂固的思想,而在政治分权与财政分权相结合的体制和以相对绩效为核心的晋升考核机制下(傅勇和张晏,2007),地方主政官员掌握着行政审批、土地征用、贷款担保和政策优惠等重要资源(周黎安,2007),事实上已成为地区发展经济和稳定社会秩序的主要执行者(周业安等,2004),这可能会使得家族企业对地方官员的变动更敏感。

很多学者对地方官员更替效应进行了研究,他们发现官员更替对微观企业的行为有着重要的影响(郭峰和石庆玲,2017)。综合现有研究来看,官员更替对企业主要有以下三个方面的影响:第一,官员更替会带来经济政策的不连续性和不确定性,这种不确定性使得企业的等待更有价值,因此,这种由地方官员带来的“政策风险”,使得企业通常会选择延缓或者减少投资(Julio和Yook,2012;曹春方,2013;徐业坤等,2013)。第二,地方主政官员的更替还会伴随着较大的人事变动,这种变动决定了地区政企联盟关系较难保持稳定和持续,围绕原官员建立的利益联盟关系或者“关系网”将遭到破坏(潘越等,2015),为争取在新的政府资源博弈中占据优势地位,企业会进行以慈善捐赠为目的“政治献金”(戴亦一等,2014),也会有各种变相寻租行为(申宇等,2015)。第三,政企关系的断裂还将对政企合谋形成震慑作用,郭峰和石庆玲(2017)的研究就发现,政企关系越紧密的企业越易受到官员更替的影响,党力等(2015)也认为拥有政治关联的企业受反腐败政策的影响更大。综上可知,官员更替对企业的影响作用已经得到了较大关注。财政补贴作为政府扮演“扶持之手”的最直接手段(Frye和Shleifer,1997),在一定程度上体现出了政府与企业关系的亲疏性,但关于地方官员更替如何影响企业所获得的财政补贴这一问题,还少有文献涉及。

本文选取2007−2014年中国上市家族企业数据,采用系统GMM回归方法,探讨地方官员更替对地区家族企业所获得的财政补贴的影响。财政补贴是政府根据一定时期的政治经济政策和方针向企业或个人提供的一种无偿转移支付(王凤翔,2005)。从财政补贴的目的来看,其具有明显的倾向性,接受补贴的企业主要是那些能够创造大量就业机会、具有较高附加值的高新技术企业或者具有正外部性的企业,如农业和公用事业等(王凤翔,2005;余明桂等,2010)。但新上任的官员和企业之间往往存在严重的信息不对称,一方面,新任官员难以拥有关于企业现状的完全信息,另一方面,由于专业性的局限,官员也难以正确地预见企业发展的技术前景(黎文靖和郑曼妮,2016),为了实现政策资源的效用最大化,政府官员的补贴和间接的税收优惠等也都是有条件的(余明桂等,2010)。相比而言,地方国企与地方政府之间有着天然的联系,政府官员无论是作为控股股东基于为了获得高额回报的考虑,还是为了维护地区形象,都会更倾向给予地方国有企业高额补贴(孔东民等,2013)。并且,国有企业拥有更多的与新任政府官员进行正式沟通的渠道(戴亦一等,2014),因此,国有企业建立的政企关系受官员更替而断裂的可能较小。另外,国有企业作为地区的支柱和主导产业,不仅对地方经济和税收等的贡献较大,维持地方就业和提供地方性公共物品等社会性负担也较强(孔东民等,2013),因此,官员上任之初更愿意为国有企业而非家族企业提供补贴和政策性贷款等优惠(龚强和徐朝阳,2008)。据此,提出研究假说1:官员更替会显著减少地区家族企业所获得的财政补贴。

尽管地方官员更替总体而言会导致家族企业所获得的财政补贴下降,但这种作用对于不同企业而言也存在差异,因此,本文还探讨了家族企业政治关联的调节作用。已有研究表明政治关联是家族企业对市场、政府和法律失效的一种反应(Chen等,2011),通过政治关联来获得财政补贴存在着“效率观”和“寻租观”两种观点。政治关联的“寻租观”认为,拥有政治联系的家族企业之所以能够获得财政补贴是因为其对掌握财政补贴支配权的政府官员进行了大量的寻租(余明桂等,2010)。并且,家族企业大多数是依靠企业家本人担任人大代表和政协委员或者依靠与某些特定官员的私人关系而建立政治关联的(贺小刚等,2013),这种关系具有一定的“官员个体依附性”,往往会随着政府官员的变更而发生改变,从而呈现出脆弱性或不确定性。假设上述关系成立,那么官员更替对于与政府关系密切的企业的影响将更为明显。这是因为:第一,地方政府官员的变更意味着政治关联的基础发生了一定程度的变化,导致过去良好的政企关系可能在官员更替后被弱化,为争夺新任官员的资源,企业必须展开新的博弈(申宇等,2015),原来有政治关系的企业所获得的财政补贴的优势可能会被削弱甚至不复存在。第二,不同的官员具有差异性偏好,一般而言,为了自身利益的最大化,新任的官员可能会对产业结构进行调整(宋凌云等,2012),并有意识地将资源或要素投入于新的产业,而原先基于“关系”而获得补助的企业不可避免地将受到影响。最后,有时候企业通过政治关联获得的优惠等对于地方政府而言是一种损失,因此,基于自身收益的考虑,新任官员可能优先选择整顿有政治关联的企业,收回或减少某些优惠(徐业坤等,2013)。

政治关联的“效率观”认为,制度效率较低时,家族企业难以在市场化的条件下获得企业发展所需要的资金和其他稀缺的生产要素,此时,政治关联可以作为企业具有良好的发展前景和社会声誉的标志,从而帮助企业获得财政补助(余明桂等,2010)。若企业财政补贴的获得是基于政治关联的“效率观”,那么官员更替对企业财政补贴获得的影响作用会相对较弱。这主要是因为,家族企业建立政治关联,大致有两种渠道:一是党委政府出于经济和政治考虑,树立优秀企业和企业家典型,给予龙头企业和企业主政治荣誉和地位;二是企业家聘请政治关联人物担任企业高管(于蔚等,2012)。无论基于哪种渠道,效益好、纳税多的优质企业和企业家都更有可能获得政治地位,因而,政治关联可被视为反映企业未来经营表现的一种重要声誉机制(孙铮等,2005),政府也更愿意支持此类优质企业的发展。此时,即使地方官员发生了更替,新任官员上任时仍会基于“政治关联”释放的信号,优先支持拥有政治关联的企业。为了进一步厘清官员更替对家族企业财政补贴的影响作用究竟是基于政治联系的“效率观”还是“寻租观”,我们提出了两个竞争性假说:(1) 假说2a:若政治关联的“寻租观”占主导,则相对于没有政治关联的企业,地方官员更替对有政治关联企业的财政补贴的影响更大;(2)假说2b:若政治关联的“效率观”占主导,则相对于没有政治关联的企业,地方官员更替对有政治关联的企业的财政补贴的影响较小。

在制度经济学的框架内,市场和政府互为替代,在良好的经济制度下,市场边界和政府边界能够处于均衡的张力范围内(申宇等,2015)。补贴的市场边界和政府边界决定着不同的政商关系。余明桂等(2010)发现,在转型经济国家中,政府权力过度集中,缺乏有效的政府监督机制,政企关系容易产生权力寻租的现象。在制度效率越低的地区,政府对市场的替代越显著,企业发展所需要的稀缺资源必须更多地倚赖于地方政府的扶持(戴亦一等,2014),因而这种资源获得更可能受政府官员更替的影响。反之,在制度效率越高的地区,政府对市场越俎代庖的机会越小,政府越可能尊重市场规律和遵守市场规则(申宇等,2015)。在这种情况下,企业可能更多地基于市场化原则来获得税收优惠和财政补贴等资源。基于此,本文提出假说3:在制度效率完善的地区,官员更替对企业所获得的财政补贴的影响作用会减弱。

本文研究发现,官员更替明显减少了辖区内家族企业所获得的财政补贴;拥有政治关联的家族企业更易受到官员更替的影响,即相对于没有政治关联的企业,有政治关联的企业所获得的政府补助减少程度更大;制度效率的完善会削弱官员更替对企业所获得的财政补贴的影响作用,即在制度效率更完善的地区,官员更替对企业所获得的财政补贴的影响作用会显著减小。

与现有研究相比,本文的边际贡献可能体现在以下三个方面:第一,拓展了官员更替对企业影响的研究领域,现有关于官员政治权力的研究大多聚焦于宏观层面,对于微观层面的研究也多是从企业投资等角度出发,本文从官员更替视角分析家族企业财政补贴的问题,能够为市场各方洞悉政治权力如何干预市场运行提供新的经验证据(潘越等,2015)。第二,丰富了现有关于财政补贴问题的研究,虽然关于企业所获政府补贴的研究已经受到了大量学者的关注,但研究主要还是围绕如企业绩效(赵璨等,2015)等企业自身特征、企业内部治理环境(步丹璐和狄灵瑜,2017)或如行业竞争等(孔东民等,2013)企业所处行业环境视角展开,本文跳出既有研究框架,论证官员更替这一外部制度环境的变化对企业财政补贴获得的影响,从而更能捕捉官员和企业之间的真实联系。第三,丰富了制度治理与政商关系的研究,从而有助于理解我国市场化改革对“亲”“清”政商关系构建的重要作用。

二、样本和变量

(一)样本选择和数据来源

本文以家族上市公司为研究样本,考虑到我国2007年开始实施新会计准则,为了使数据具有一致性,本文参照其他学者的方法,以2007年作为数据搜集的初始点(张祥建等,2015),建立了一个包含 2007−2014年沪深主板市场的公司数据库。这些数据主要来自于CSMAR数据库,为了确保样本数据的质量,本文进一步根据上市公司年报以及巨潮资讯等权威网站对数据进行了核对,并删除了以下样本:1. 剔除金融类上市公司;2. 剔除企业性质无法判定的公司;3. 剔除了数据严重缺失的公司。最终,本文获取了2007−2014年期间内共计10 515个观测值。本文按照中国证监会SIC3级代码对行业进行分类,主要包括制造业、建筑业、批发零售业、房地产业、服务业以及他综合类等行业。

(二)变量测度

1. 政府补贴(Subsidy)。本文基于CSMAR 的财务报表附注数据库,手工搜集整理了家族企业财政补贴的数据,考虑到对于规模不同的公司,相同数额的政府补贴会产生完全不同的效果(孔东民等,2013),因此,为消除企业规模的影响,本文选择了单位资产的政府补贴作为最终数据,同时,为保证数据有效性并消除极端值的影响,我们对政府补贴按1%分位数进行了Winsor处理。

2. 官员更替(Turn)。为了确保获取数据的真实性和详实性,本文参考潘越等(2015)的方法来确定中国地方官员更替的测量指标:首先,通过“择城网”查看各个城市在观测区间内历任市委书记的具体就职信息;其次,利用人民网和新华网对上述信息的真实性进行确认;再次,将各地区市委书记信息和样本企业注册地所在城市进行匹配;最后,获取并整理市委书记的更替数据(徐业坤等,2013)。借鉴已有研究对官员更替年份的处理(Li和Zhou,2005),即如果市委书记在1−6月离任,则将当年记为该地区官员的更替年份,赋值为l,否则为0;若在7−12月之间离任,则将下一年该地区设置为更替年份,赋值为1,否则为0(曹春方,2013)。

3. 企业政治关联(Politics)。参考贺小刚等(2013)的做法,我们以董事会成员与高层经营者的政治关联作为企业政治关联的代理变量,具体而言:若企业董事会成员或高层经营者为前任或现任政府官员、人大代表、党代表或政协委员,则将其定义为政治关联企业,记为1,否则为0。

4. 制度效率(Institution)。樊纲和王小鲁等根据大量的统计和调查资料,建立了中国各地区市场化进程指标体系,本研究采用“市场化指数”作为相关制度效率的替代变量,地区市场化指数越高,则表示制度效率越完善。

5. 控制变量。参考余明桂等(2010),孔东民等(2013),赵璨等(2015)的做法,本文控制了以下变量:企业规模(Size),企业寿命(Life),企业成长性(Growth),企业是否处于高科技行业(Hightec),资产负债率(AssetL),销售期间费用率(SaleF),流动比率(Current),杠杆比率(Leverage),以及地区GDP(GDP),这些变量不仅会影响政府补贴,且考虑了企业本身的异质性以及企业所在地区宏观经济的差异。此外,本文还设置7个年份的虚拟变量和13个行业虚拟变量来控制年度变化和行业差异对企业所获得的财政补贴可能产生的影响。

(三)变量的描述性统计

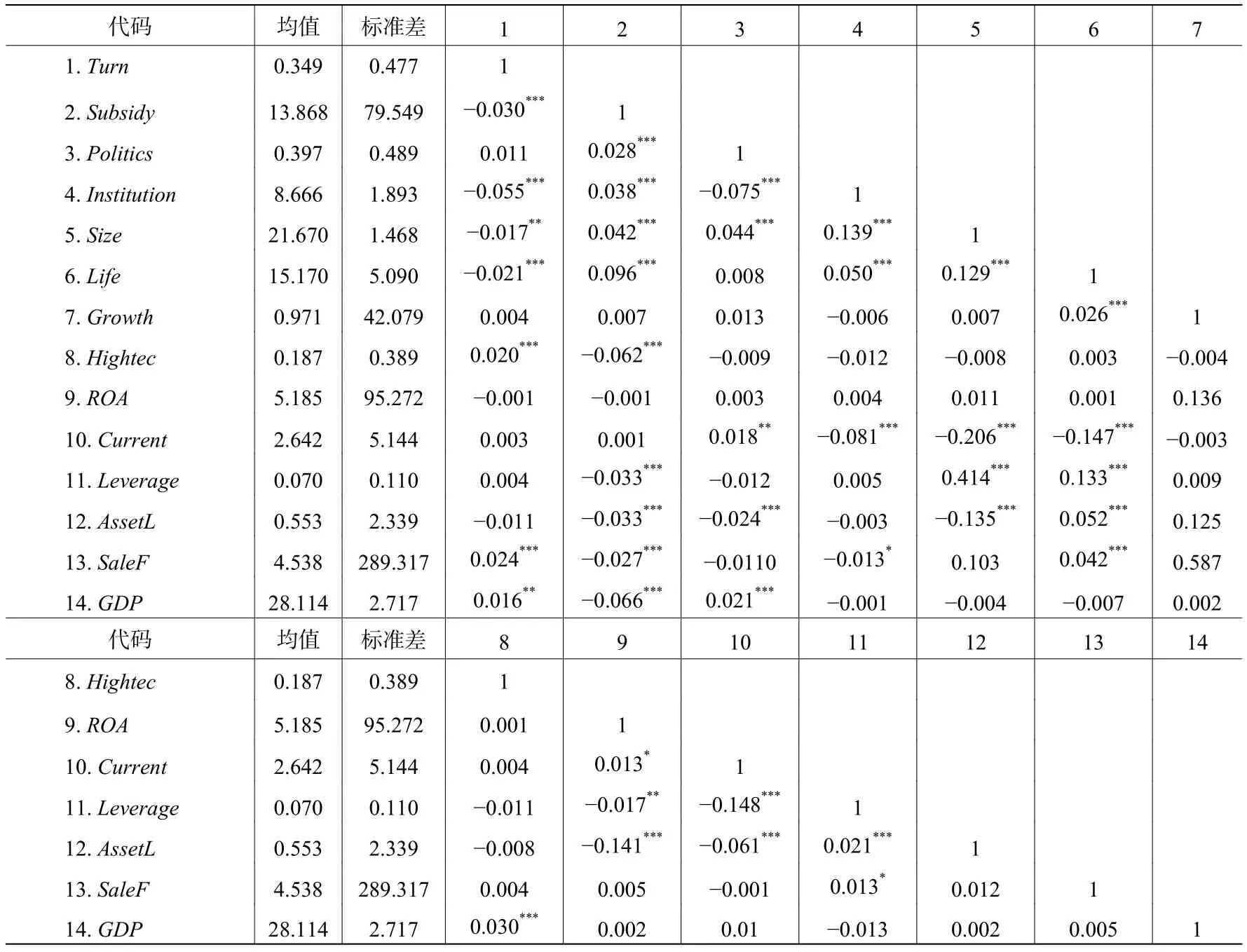

表1为本文的描述性统计结果,从家族企业所获政府补贴来看,其平均值为13.868(百万),官员更替的平均值为0.349,说明目前我国官员更替的确具有频繁性,企业政治关联的平均值为0.397,说明就上市的样本企业来看,政治关联的企业已占据较大的比例。从表1的相关性分析中可以看出,官员更替与家族企业所获得的财政补贴之间具有显著的负相关关系(p<0.01),政治关联与家族企业所获得的财政补贴有显著的正相关关系(p<0.01),制度效率与企业财政补贴也呈现出显著的正相关关系(p<0.01)。为进一步分析上述变量之间的关系,下文将做进一步的讨论分析。

表1 变量的相关性分析和描述性统计

三、实证分析讨论

(一)模型设定

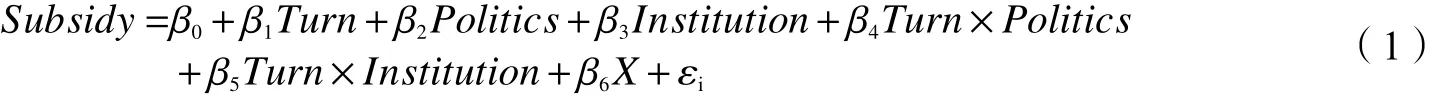

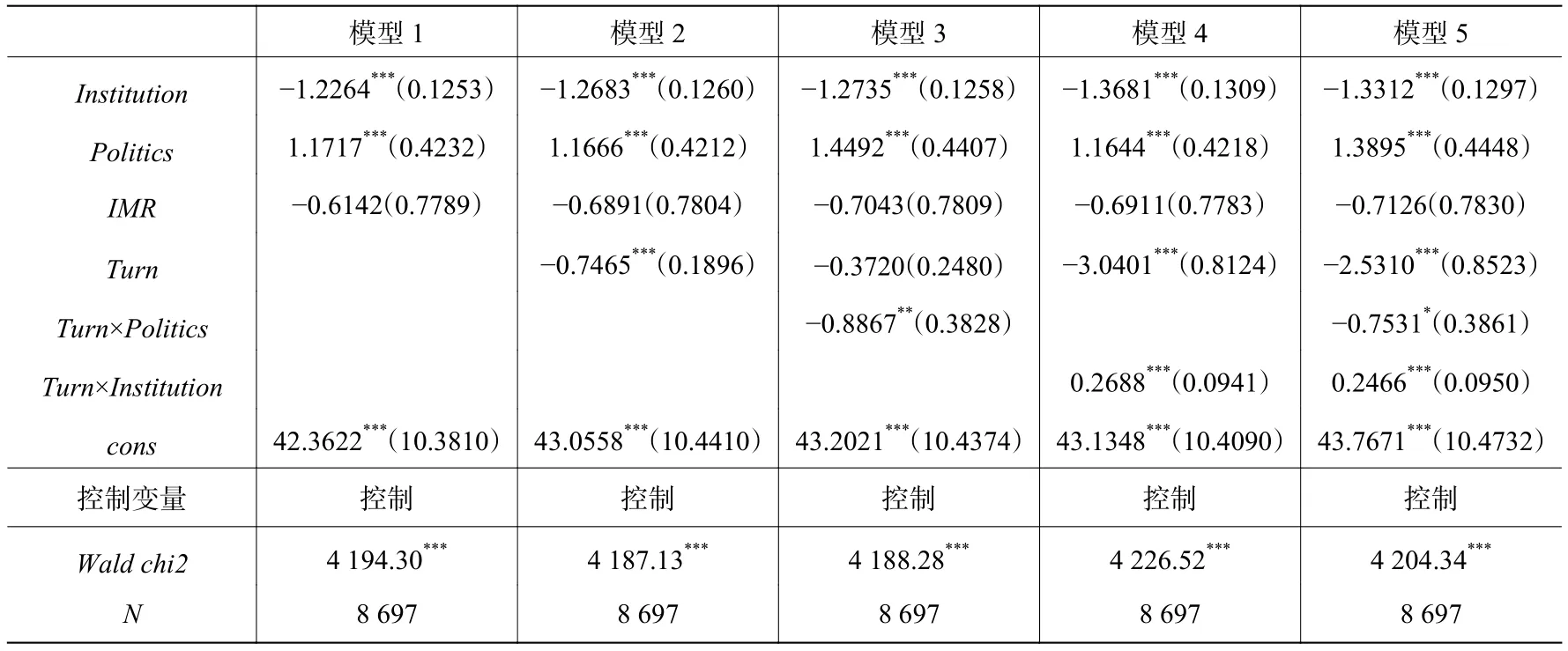

为了检验本文提出的假设,文章设定如下模型:

其中,Subsidy代表家族企业所获得的财政补贴,Turn代表地区市委书记的变更,Politics代表企业的政治关联,Institution代表地区的制度效率,X为控制变量。

(二)检验结果分析

财政补贴的获得能够在一定程度上反应政府和企业关系的紧密程度,那么之前获得财政补贴的企业可能受到官员更替的影响而更显著,若不加入财政补贴的滞后项,则可能会因遗漏重要变量而导致估计有偏,包含了滞后项的检验则可以大大减少上述误差并避免反向因果关系(Allison,1990)。但对于静态面板框架而言,在回归中加进被解释变量的滞后项,无论是固定效应,还是随机效应,都可能存在内生性问题。针对这种情况,一般采用GMM估计。目前,运用较多的GMM估计主要有两类:Arellano和Bond(1991)的一阶差分GMM估计和Arellano和Bover(1995),Blundell和 Bond(1998)的广义矩估计量(System GMM Estimator,简记为 SYS-GMM)。SYS-GMM估计量在DIF-GMM估计量的基础上进一步使用了水平方程的矩条件,将滞后变量的一阶差分作为水平方程中相应水平变量的工具变量,克服了DIF-GMM易受弱工具变量和小样本偏误的影响。因此,本文采用了SYS-GMM估计方法对文中假设进行了检验,同时,为了克服模型中可能存在的异方差问题,我们使用了稳健标准差对原模型进行检验,回归结果见表2。

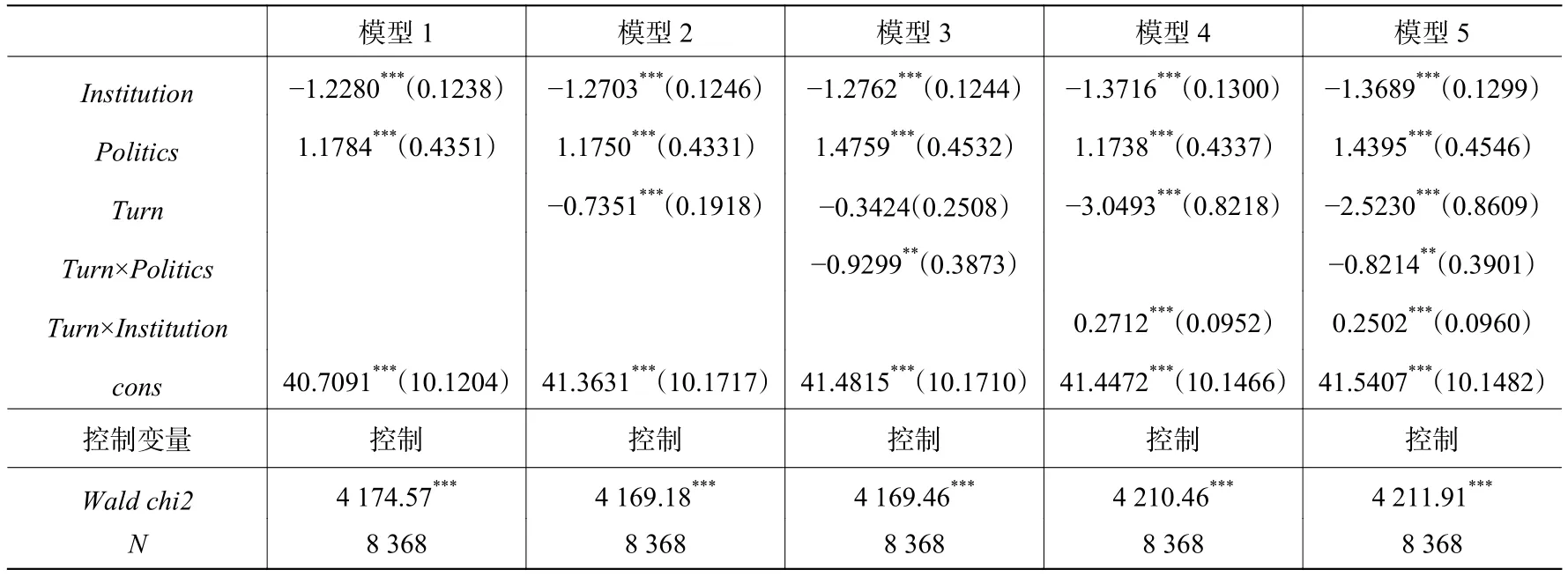

表2列示了官员更替与企业所获得的财政补贴之间的关系。表2中模型1为基准模型,包括所有控制变量和调节变量,模型2是加入了自变量后的检验模型,模型3是加入了官员更替和政治关联交互项的检验模型,模型4是加入了官员更替和制度效率交互项的检验模型,模型5为全变量检验模型。在模型2中,官员更替对企业财政补贴获得的效果显著为负(beta=−0.7474,p<0.01),说明当地方市委书记发生变更时,家族企业所获的政府补贴会有所减少。在模型3中,官员更替与企业政治关联的交互项系数显著为负(beta=−0.8742,p<0.05),说明相对于没有政治关联的企业,有政治关联的企业所获得的政府补贴更易受到地方官员更替的影响。特别要注意的是,在模型3中,官员更替对企业财政补贴的作用并不显著,这说明官员更替与企业财政补贴获得具有一定的情境性,即官员更替对企业财政补贴的影响在拥有政治关联的企业中更显著。可知,由于在中国政治分权的现有制度体系下,地区官员拥有较大的自由裁量权,因此,家族企业可以利用关系构建而获得一系列“政治租金”,而一旦官员发生更替,上述关系的优势也会有短暂断裂的可能,在此基础上,家族企业所获得的补助也会在一定程度上有所减少。综上,本文的假说2a得到了验证,即在政治关联“寻租观”成立的情况下,相对于没有政治关联的企业,地方官员更替对有政治关联企业的财政补贴的影响更大。

在表2的模型4中,官员更替和地区制度效率的交互项系数显著为正(beta=0.2662,p<0.01),说明当地区制度效率较完善时,官员更替对家族企业财政补贴的影响作用会更小,这可能是因为在地区制度环境较完善的地区,政府补贴更多的基于市场准则而非个人关系,因而,因官员更替带来的关系联盟破裂使得企业财政补贴减少的可能性就相对较小,本文的假说3得到了验证。

表2 地方官员更替与企业财政补贴

(三)稳健性检验

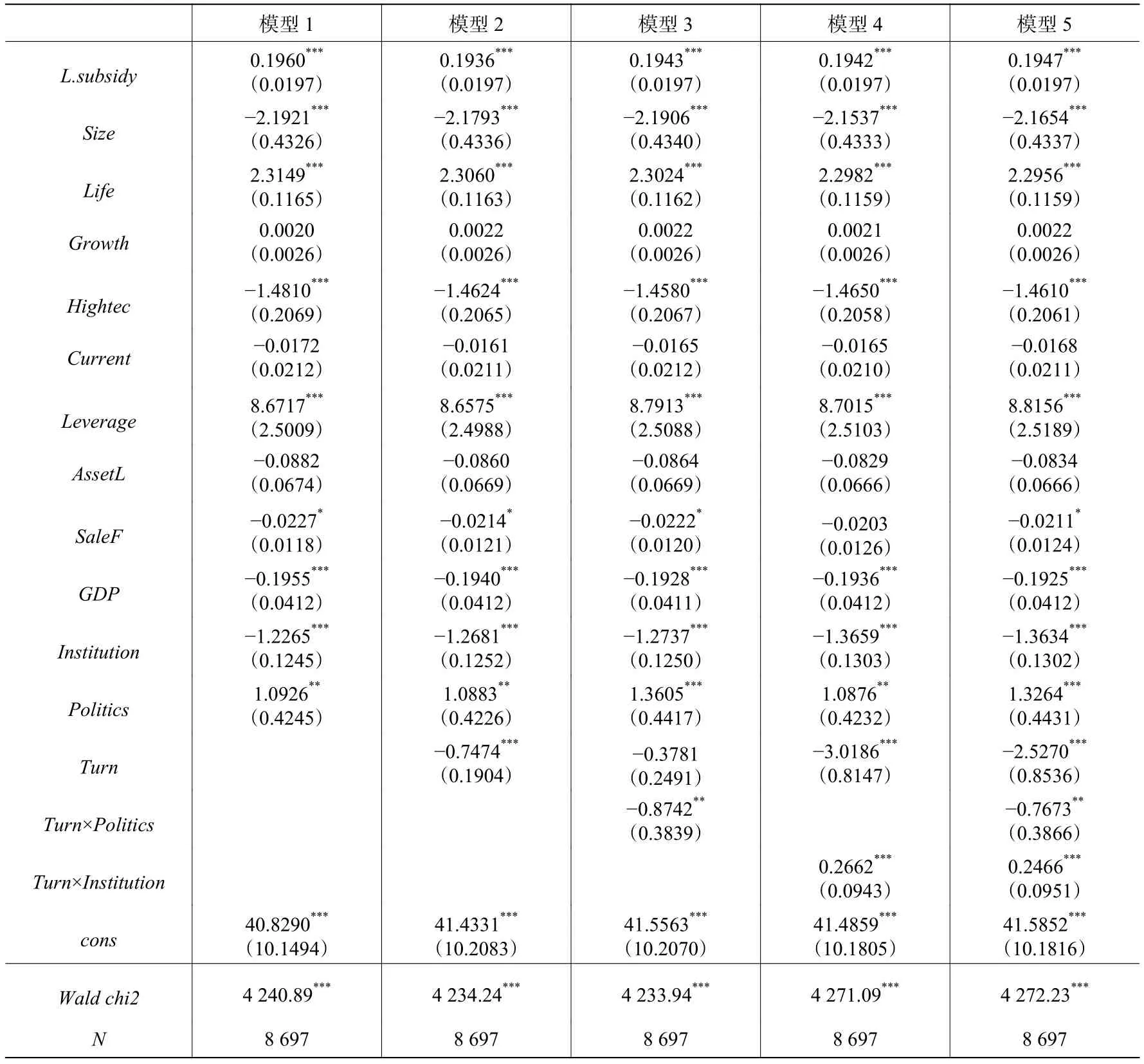

1. 内生性检验。虽然官员的任免主要由上级决定,但若因地区财政补贴机制而影响了官员绩效也可能带来官员的变更,在这类情况下,新官员上任必然会更加规范财政补贴的机制,这种内生性会影响研究结论的可靠性。因此,本文参考徐业坤等(2013)以及潘越等(2015)的做法,采用Heckman两步法来修正这种偏差。我们首先以官员更替(Turn)作为因变量构造Probit模型,解释变量为地方官员的任期、年龄以及是否有企业工作经历,以此计算出逆米尔斯比率(IMR),然后代入原模型中,以消除官员更替和企业财政补贴之间可能存在的内生性问题,回归结果见表3。由表3可知,IMR并没有通过显著性检验,但在模型2中,官员更替对家族企业所获财政补贴的影响仍然显著为负(beta=−0.7465,p<0.01),模型3中官员更替和企业政治关联的交互项系数显著为负(beta=−0.8867,p<0.05),模型4中官员更替和地区制度效率的交互项系数显著为正(beta=0.2688,p<0.01)。这说明在考虑了可能存在的内生性和样本选择偏差后,本文的检验结果依然保持了较高的稳健性。

表3 稳健性检验−Heckman检验

2. 删除北京市样本。由于北京市为中国的政治中心,其政治生态比其他城市复杂,因此包含北京的样本可能会导致研究结论的偏差,为了避免此类问题,本文参考了戴亦一等(2014)的做法,剔除了企业注册所在城市为北京的样本,具体检验结果见表4。在表4的模型2中,官员更替对家族企业所获财政补贴的影响仍然显著为负(beta=−0.7351,p<0.01),模型3中官员更替和企业政治关联的交互项系数显著为负(beta=−0.9299,p<0.05),模型4中官员更替和制度效率的交互项系数显著为正 (beta=0.2712,p<0.01),上述结果与表2保持了较高的一致性,这说明在去除了北京市的企业样本后,本文的检验结果依然稳健。

表4 稳健性检验−除去北京市的企业样本

3. 随机选择回归样本。根据Li等(2009)的做法,本文随机选择了80%的子样本进行了检验,研究结果见表5。在表5的模型2中,官员更替对家族企业所获财政补贴的影响仍然显著为负(beta=−0.7182,p<0.01),说明官员更替显著减少了企业所获得的财政补贴;模型3中官员更替和企业政治关联的交互项系数显著为负(beta=−0.7990,p<0.05);模型4中官员更替和地区制度效率的交互项系数显著为正(beta=0.2689,p<0.01)。这说明随机选取企业样本后,官员更替对企业所获得的财政补贴的影响仍与表2保持了较高的一致性,再次论证了本文结果的稳健性。

表5 稳健性检验−随机样本的检验

4. 改变统计方法的稳健性检验。不同的回归方法可能会影响结果的稳健性,为此,参照才国伟和黄亮雄(2010)的做法,本文选择面板数据固定效应对模型进行了回归,回归结果见表6。在表6的模型2中,官员更替对家族企业所获财政补贴的影响仍然显著为负(beta=−0.5654,p<0.01),说明官员更替显著减少了企业所获得的财政补贴;模型3中官员更替和企业政治关联的交互项系数显著为负(beta=−0.6760,p<0.05),说明相较于没有政治关联的企业,有政治关联的企业更易受到官员更替的影响;模型4中官员更替和地区制度效率的交互项系数显著为正(beta=0.1855,p<0.05),说明在制度效率较好的地区,官员更替对家族企业财政补贴获得的影响作用有所减小。综上,采用不同的回归方法后,官员更替、政治关联以及制度效率与企业财政补贴获得的关系依然稳健。

表6 稳健性检验−改变回归方法

四、进一步研究

(一)官员来源地的进一步检验

总体上,对于市级新上任的官员来说,存在以下两种角色转换或交流行为:(1)职位的变化,比如一个本市副市长晋升为本市市长,或者本市的副书记晋升为本市书记;(2)市区的变化,即跨市的升任或平级变化(陈艳艳和罗党论,2012)。对于同一地级市职位的变化这种情况,新任官员仅需要较少的时间就可以适应新的职位和工作岗位,其原先建立的关系等也依然可以存续,此时,官员更替对企业所获得的财政补贴的影响可能较小。而对于空降的官员而言,他们更可能打破原有的政商关系,从而影响企业,特别是有政治关联企业的财政补贴额度。因此,本文针对官员来源地的差异进行了分样本检验。表7为基于官员来源方式的分样本检验结果,我们将样本分为空降和内升两类,若新上任官员是从外省市调入,则归为空降样本;反之,若新上任官员由本市直接升任,则归为内升样本。

表7 官员来源地的分样本检验

首先,对比表7的模型1和模型4可知,当新任官员为空降时,官员更替对企业政府补贴影响显著为负(beta=−1.9335,p<0.01),而当官员为内升时,该效应并不显著。其次,对比模型2和模型5可知,当新任官员为空降时,官员更替与企业政治关联的影响作用显著为负(beta=−1.6215,p<0.01),而当地方官员为内升时,该效应并不显著。最后,对比模型3和模型6可知,在模型6中,官员更替和地区制度的交互项系数为正(beta=0.2985,p<0.01),但在模型3中该系数不显著。综上结果可知,官员来源地的差异影响了官员更替与企业财政补贴的关系,当官员为空降时,有政治关联的企业所获得的财政补贴影响更大。

(二)企业业绩差异的进一步检验

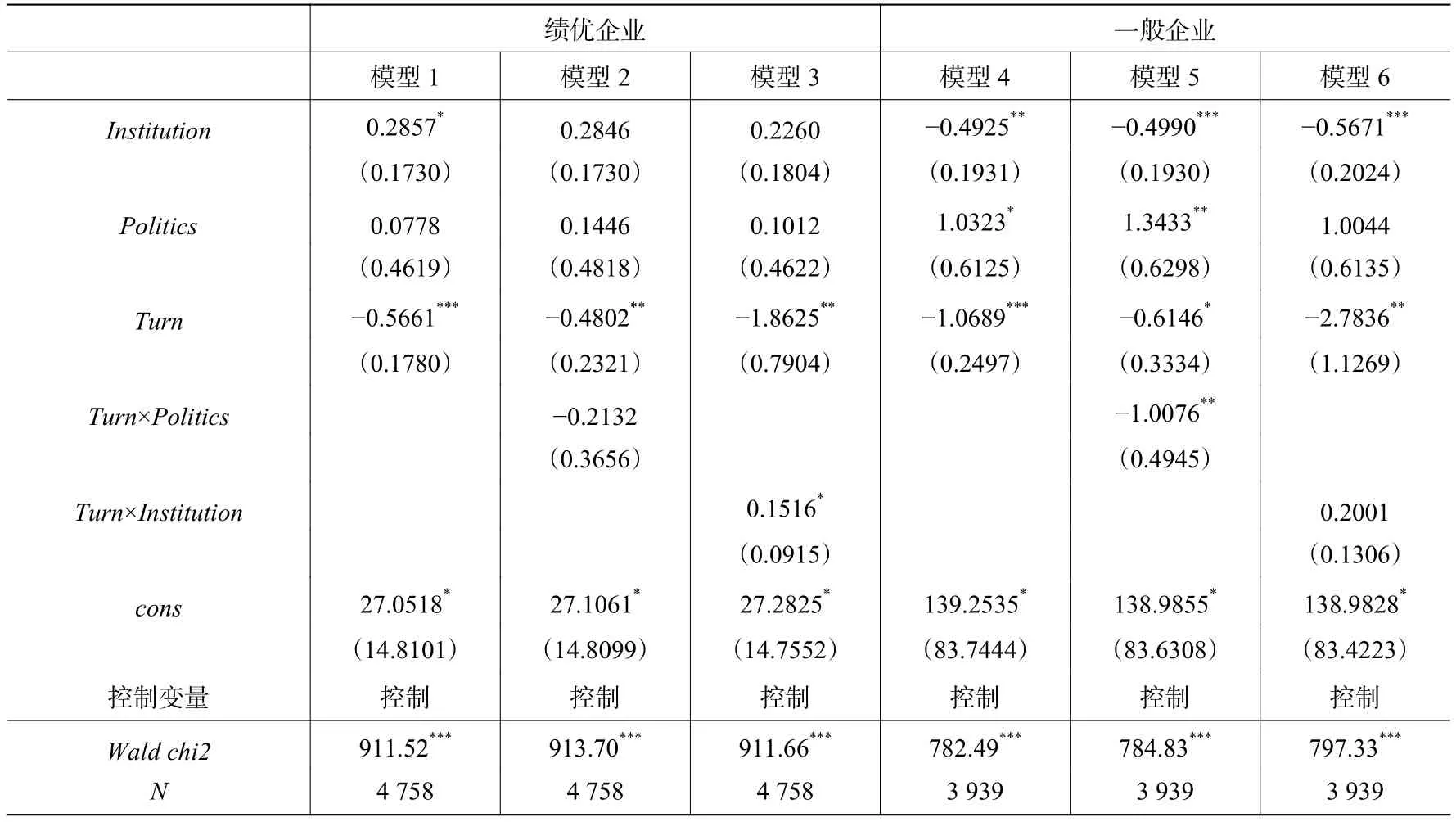

上述研究证实了官员更替和企业政治关联对企业财政补贴获得具有显著的影响作用,即从侧面验证了政治关联的“寻租观”,进一步需要了解的是,上述“寻租观”是否也包含了“效率观”,即拥有政治关联的企业可能本身也是绩优企业。为此,本文根据企业业绩的差异进行了分样本检验。表8为基于企业业绩的分样本检验结果,考虑到政府补贴在不同的行业中有所差异,我们将样本分为业绩大于行业均值的绩优企业和业绩小于行业均值的一般企业,具体的回归结果见表8。对比表8的模型1和模型4可知,在模型1中,官员更替的系数显著为负(beta=−0.5661,p<0.01),在模型4中官员更替的系数依然显著为负(beta=−1.0689,p<0.01),说明无论是绩优企业或者是一般企业,官员更替都会造成一定的冲击,进而影响企业财政补贴的获得。对比模型2和模型5可知,在模型2中,官员更替和政治关联的交互项系数并不显著,而在模型5中,该系数显著为负(beta=−1.0076,p<0.05),说明当企业业绩低于行业均值时,政治关联带来的负向作用更加显著。综上可知,在家族企业财政补贴获得的过程中,政治关联的“寻租观”得到了验证。对比模型3和模型6可知,在模型3中,制度效率的系数显著为正(beta=0.1516,p<0.1),而在模型6中,该系数不显著,说明对于绩优企业而言,政府补贴的获得更多的是基于制度效率,而受官员个人的影响相对较弱。

表8 企业业绩差异的分样本检验

五、结论与讨论

资源依赖理论(Pfeffer和Salancik,1978)指出,任何组织都需要从外部环境或其他组织中获取其所需要的资源,这就造成了资源的控制方能够对资源的需求方制造依赖,并且资源越重要、越稀缺、越不可替代时,资源控制方的自由裁决程度越高。该理论对目前中国企业与政府之间的关系具有很好的解释力(张建君和张志学,2005)。改革开放以来,伴随着行政分权和财政分权,地方政府获得了大量对地方经济的支配权,地方官员特别是领导者对于对地方经济具有较强的控制力和影响力,事实上已成为地区发展经济和稳定社会秩序的主要执行者(周业安等,2004),因而企业获得的政府补贴往往会受所在区域地方官员的影响。

本文基于2007−2014年家族上市公司的样本数据,从地级市官员更替的角度,考察了官员更替对地区家族企业财政补贴的影响,主要得到以下结论:第一,官员更替会在一定程度上造成原有的政企关系断裂,相对于国有企业,家族企业更易受到这类外部冲击的影响,最直接的表现就体现在其获得的政府补贴有所减少。第二,官员更替之所以会影响企业的财政补贴,有一个潜在的假设是,家族企业会利用政治关系去获得资源优势,因而,这类企业也更易受到政企关系断裂的影响。但目前来看,政治关系存在“效率观”和“寻租观”两种看法,“效率观”认为,寻求政治关系是优质企业在制度环境较差时的最优选择,而“寻租观”则认为政治关联是企业寻租的一个手段,既不能作为优质企业的判断标准,也不利于企业经济和社会效率的提高(余明桂等,2010)。本文的研究发现,官员更替时,有政治关联企业的财政补贴所受的影响更大,这表明,官员更替影响了“寻租”企业财政补贴的获得,在这一过程中,政治关联的“寻租观”得到了印证。第三,地区制度效率的调节机制发现,在制度效率更完善的地区,官员更替对企业财政补贴的影响作用有所减弱。最后,本文的进一步研究发现,由于官员来源地的差异,官员更替对企业财政补贴的影响也不同,具体而言,当官员为空降时,官员更替造成的利益联盟断裂对家族企业财政补贴的影响作用更显著;另外,根据企业业绩的分样本研究发现,当企业的业绩低于行业水平时,官员更替和政治关联对企业财政补贴的影响作用更显著,而当企业为绩优企业时,上述作用则不显著。这说明官员更替对企业的影响作用更多的是体现在有政治关联且业绩较一般的企业中,而对没有政治关联或者业绩较好的企业而言,官员更替对其获得财政补贴的影响作用则相对较弱。

本文的结论具有一定的现实意义:第一,在我国经济转型的现阶段,政府的政绩考核体系不应再以GDP作为单一的考核指标,而应更多地将地区经济结构的调整、产业结构的升级以及区域创新能力等纳入官员绩效体系之中,从而引导地方政府将有限的政府补贴配置给发展前景良好、创新能力强、符合国家战略发展方向的企业。第二,为了瓦解政府和企业之间长期形成的利益关系网络,国家应该加大官员交流政策。第三,形成制度化的政府补贴标准,真正做到每笔补贴都有据可循,加强各界对财政补贴的监督,减少政府补贴立项过程中的双向寻租问题。第四,进一步深化市场化改革,让财政补贴也能依据市场进行配置,进而发挥财政补贴的最大效用。

主要参考文献:

[1]步丹璐,狄灵瑜. 治理环境、股权投资与政府补助[J]. 金融研究,2017,(10):193−206.

[2]才国伟,黄亮雄. 政府层级改革的影响因素及其经济绩效研究[J]. 管理世界,2010,(8):73−83.

[3]曹春方. 政治权力转移与公司投资:中国的逻辑[J]. 管理世界,2013,(1):143−157.

[4]陈凌,陈华丽. 家族涉入、社会情感财富与企业慈善捐赠行为——基于全国私营企业调查的实证研究[J]. 管理世界,2014,(8):90−101.

[5]陈艳艳,罗党论. 地方官员更替与企业投资[J]. 经济研究,2012,(S2):18−30.

[6]戴亦一,潘越,冯舒. 中国企业的慈善捐赠是一种“政治献金”吗?——来自市委书记更替的证据[J]. 经济研究,2014,(2):74−86.

[7]党力,杨瑞龙,杨继东. 反腐败与企业创新:基于政治关联的解释[J]. 中国工业经济,2015,(7):146−160.

[8]傅勇,张晏. 中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价[J]. 管理世界,2007,(3):4−12.

[9]龚强,徐朝阳. 政策性负担与长期预算软约束[J]. 经济研究,2008,(2):44−55.

[10]郭峰,石庆玲. 官员更替、合谋震慑与空气质量的临时性改善[J]. 经济研究,2017,(7):155−168.

[11]贺小刚,张远飞,连燕玲,等. 政治关联与企业价值——民营企业与国有企业的比较分析[J]. 中国工业经济,2013,(1):103−115.

[12]胡旭阳. 民营企业家的政治身份与民营企业的融资便利——以浙江省民营百强企业为例[J]. 管理世界,2006,(5):107−113.

[13]孔东民,刘莎莎,王亚男. 市场竞争、产权与政府补贴[J]. 经济研究,2013,(2):55−67.

[14]李路路. 私营企业主的个人背景与企业“成功”[J]. 中国社会科学,1997,(2):133−145.

[15]黎文靖,郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究,2016,(4):60−73.

[16]罗党论,刘晓龙. 政治关系、进入壁垒与企业绩效——来自中国民营上市公司的经验证据[J]. 管理世界,2009,(5):97−106.

[17]潘越,宁博,肖金利. 地方政治权力转移与政企关系重建——来自地方官员更替与高管变更的证据[J]. 中国工业经济,2015,(6):135−147.

[18]申宇,傅立立,赵静梅. 市委书记更替对企业寻租影响的实证研究[J]. 中国工业经济,2015,(9):37−52.

[19]宋凌云,王贤彬,徐现祥. 地方官员引领产业结构变动[J]. 经济学(季刊),2012,(1):71−92.

[20]孙铮,刘凤委,李增泉. 市场化程度、政府干预与企业债务期限结构——来自我国上市公司的经验证据[J]. 经济研究,2005,(5):52−63.

[21]王凤翔. 中国地方政府对本地竞争性企业财政补贴行为研究[D]. 天津:南开大学,2005.

[22]吴文锋,吴冲锋,芮萌. 中国上市公司高管的政府背景与税收优惠[J]. 管理世界,2009,(3):134−142.

[23]徐业坤,钱先航,李维安. 政治不确定性、政治关联与民营企业投资——来自市委书记更替的证据[J]. 管理世界,2013,(5):116−130.

[24]余明桂,回雅甫,潘红波. 政治联系、寻租与地方政府财政补贴有效性[J]. 经济研究,2010,(3):65−77.

[25]于蔚,汪淼军,金祥荣. 政治关联和融资约束:信息效应与资源效应[J]. 经济研究,2012,(9):125−139.

[26]张建君,张志学. 中国民营企业家的政治战略[J]. 管理世界,2005,(7):94−105.

[27]张祥建,徐晋,徐龙炳. 高管精英治理模式能够提升企业绩效吗?——基于社会连带关系调节效应的研究[J]. 经济研究,2015,(3):100−114.

[28]赵璨,王竹泉,杨德明,等. 企业迎合行为与政府补贴绩效研究——基于企业不同盈利状况的分析[J]. 中国工业经济,2015,(7):130−145.

[29]周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究,2007,(7):36−50.

[30]周业安,冯兴元,赵坚毅. 地方政府竞争与市场秩序的重构[J]. 中国社会科学,2004,(1):56−65.

[31]朱斌,李路路. 政府补助与民营企业研发投入[J]. 社会,2014,(4):165−186.

[32]Allison P D. Change scores as dependent variables in regression analysis[J]. Sociological Methodology,1990,20:93−114.

[33]Arellano M,Bond S. Some tests of specification for panel data:Monte Carlo evidence and an application to employment equations[J]. The Review of Economic Studies,1991,58(2): 277−297.

[34]Arellano M,Bover O. Another look at the instrumental variable estimation of error-components models[J]. Journal of Econometrics,1995,68(1): 29−51.

[35]Blundell R,Bond S. Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models[J]. Journal of Econometrics,1998,87(1): 115−143.

[36]Chen C J P,Li Z Q,Su X J,et al. Rent-seeking incentives,corporate political connections,and the control structure of private firms:Chinese evidence[J]. Journal of Corporate Finance,2011,17(2): 229−243.

[37]Frye T,Shleifer A. The invisible hand and the grabbing hand[J]. The American Economic Review,1997,87(2):354−358.

[38]Julio B,Yook Y. Political uncertainty and corporate investment cycles[J]. The Journal of Finance,2012,67(1): 45−83.

[39]Li J,Zhou C H,Zajac E J. Control,collaboration,and productivity in international joint ventures: Theory and evidence[J]. Strategic Management Journal,2009,30(8): 865−884.

[40]Peng M W,Heath P S. The growth of the firm in planned economies in transition:institutions,organizations,and strategic choice[J]. Academy of Management Review,1996,21(2): 492−528.

[41]Pfeffer J,Salancik G R. Social control of organizations[A]. Pfeffer J,Salancik G R. The External Control of Organizations:A Resource Dependence Perspective[M]. New York,NY:Stanford University Press,1978:406—421.

[42]Wank D L. The institutional process of market clientelism:Guanxi and private business in a South China city[J]. The China Quarterly,1996,147: 820−838.