延迟退休挤占家庭生育水平吗?

杨华磊,沈 政,胡浩钰

(1. 中南财经政法大学 公共管理学院,湖北 武汉 430073;2. 浙江农林大学 经济管理学院,浙江 杭州 311300)

一、引言与文献回顾

随着人口的世代更迭,面对渐行渐远的人口红利,为妥善应对未来不断加快的老龄化趋势和长寿可能带来的巨大挑战,延迟退休已成为中国学术界和相关职能部门不断酝酿并讨论的热点,但迄今尚未正式推出延迟退休方案。原因之一在于民众对延迟退休政策的反对呼声较大,特别是关于延迟退休对养老和就业的影响,目前学术界对其政策效果的评估和政府给予的理由仍不足以使民众信服。从宏观层面看,虽然延迟退休有助于缓解政府未来的养老金支付危机,具有显著的社会养老效应(Cremer和 Pestieau,2003;Galasso,2008;Lacomba 和 Lagos,2010;张熠,2011;余立人,2012;于洪和曾益,2015;景鹏和胡秋明,2016;宁磊和郑春荣,2016),但多数学者在研究中忽视了居家养老在中国养老模式中的主导地位,从而导致了延迟退休在微观层面上的家庭养老效应还未理清。与此同时,尽管延迟退休对当前就业的促进效应已基本达成共识(Gruber等,2010;Kalwij等,2010;张川川和赵耀辉,2014;阳义南和谢予昭,2014;苏春红等,2015;姚东旻,2016;张熠等,2017),但延迟退休对未来就业(即当前生育水平)的影响还存在一定争议。

延迟退休对家庭生育水平究竟会产生何种影响?首先从直接影响看:第一种观点认为,由于幼教机构的不完善与托幼市场的不成熟,在转型期的中国,隔代抚养仍然是婴儿照看的主要方式,延迟退休将挤出祖辈对孙辈的照料时间,使得生育缺乏家庭和社会支持,进而造成家庭生育水平下降(何圆和王伊攀,2015;卢鲁,2015;周鹏,2017)。第二种观点认为,随着老龄化趋势的日益严峻,社会养老和家庭养老的负担过重可能会对生育资源产生挤占,延迟退休或许可以减轻甚至避免养老对家庭生育的挤占,从而释放生育资源,提升生育水平(周立群和周晓波,2016;吴义根和杨华磊,2018)。第三种观点认为,延迟退休对生育的影响视情况而定,郭凯明和颜色(2016)在家庭具有内部转移和孩子数量、质量存在替代的情景下,利用统一增长理论推演发现,如果父母对孩子的质量更为看重,延迟退休将降低家庭生育数量;反之,延迟退休则很有可能提升生育水平。

其次在间接影响方面,即延迟退休通过影响家庭养老,进而影响生育水平。延迟退休增加了缴费人群,这虽然可能促使基本养老保险基金规模扩大,但是基本养老金对生育的影响作用究竟如何?目前仍存在一定争议。一种观点认为,基本养老金增加会降低生育。Becker和 Barro(1988)通过建立一个具有馈赠机制的OLG模型进行推理发现,社会保障基金规模增加会削弱生育;Zhang 和 Zhang(2004)利用跨国面板数据进行实证研究发现,社会保障对生育具有显著的负面影响;张川川等(2017)基于“中国健康与养老追踪调查数据”和人口普查数据进行实证研究发现,新农保政策的实施减少了农村居民对家庭养老模式的依赖,进而致使农村地区的出生性别比降低。另一种观点认为,基本养老金对生育的影响视情况而定。Rosati(1996)在一个生育内生的非利他模型中推演发现,如果个体有更高的风险厌恶系数,社会保障基金规模扩大将会降低生育;Wigger(1999)把生育的消费和投资属性嵌入OLG模型后推演发现,如果基本养老金规模很小或很大时,其支出增加可能降低生育,而适中的基本养老金水平则会促进生育;Miyazaki(2013)在新古典增长理论的框架下,发现现收现付制下基本养老金规模的扩大是否促进生育,很大程度上取决于抚养孩子的物质成本、当前的生育水平和自由市场的利率等。

综上所述,目前直接研究延迟退休对生育影响的成果较少,部分学者进行的理论推演和实证检验也存在以下问题:第一,将退休前劳动人口的继续就业(延迟退休)和退休老人再就业两类群体等同,即认为退休老人再就业对生育的影响就是延迟退休对生育的影响。何圆和王伊攀(2015)考虑到延迟退休政策在中国还没有实行,其把退休老人再就业对生育的影响当作延迟退休对生育的影响,导致机制阐述和结论有失偏颇。第二,延迟退休对生育的负面影响可能受到高估。周鹏(2017)在进行理论推演时,虽然阐述了延迟退休对生育产生负面影响的机制,但是模型设定过程中忽视了生产者决策,导致模型结论不仅高估了延迟退休对生育的负面影响,还忽视了延迟退休对产出,进而对生育资源释放的正面影响。第三,由于延迟退休政策还未在中国推行,所以无法考察中国的延迟退休政策对生育的影响。就目前研究而言,从国际经验视角分析延迟退休对生育影响的工作也不多。

基于此,本文将重点考察延迟退休对家庭生育的影响效应。研究思路为,首先通过引入延迟退休变量,建立一个要素内生的世代交叠模型,从理论上阐述延迟退休对生育的影响;其次从国际经验上取证,通过实证分析验证理论推断,进一步考察延迟退休对生育的影响。主要的边际贡献包括:理论层面,在 Wigger(1999)、Zhang 和 Zhang(2004)构建的世代交叠模型基础上通过引入延迟退休和闲暇变量,理清延迟退休对生育的影响机制,从而和已有学者讨论退休老人再就业对生育的影响区分开来;实证层面,由于延迟退休政策还没有在中国实施,采用OECD国家的数据进行量化分析至少能在一定程度上反驳延迟退休不利于生育水平提升的观点,据此为政府出台延迟退休政策方案提供科学建议;结论层面,至少从理论和国际经验上看,可以认为中国将要推行的延迟退休方案也可能存在促进生育水平提升的机制和路径。

二、理论模型分析

(一)模型基本框架

1. 消费者决策。参考 Wigger(1999)、Zhang 和 Zhang(2004)的研究,本文假设个体一生的时间为1个单位,同时由三个阶段(幼儿期、劳动期和老年期)组成。如果幼儿接受抚养,时间为;老年期是闲暇期,时间为xt。一般而言,延迟退休意味着劳动期延长,老年期缩短,相比前人,此处用变量xt近似表征延迟退休,xt减少即意味着延迟退休。与此同时,考虑到劳动期也会有闲暇,因而本文设定工作期闲暇时间为ly,t,则个体一生参与劳动的时间lw,t为:

在工作期,如果劳动人口的工资水平为wt,则获取收入lw,twt,其可用于抚养孩子、赡养老人、养老保险缴费、储蓄和自身消费。沿用Wigger(1999)等学者的设定,抚养孩子支出占工资的比例为 et=,其中 μ>0,ϑ⩾ 1;同时设定赡养老人费用、养老保险个人账户缴费、社会统筹账户缴费和储蓄分别占工资的比例为Gt、τp、τs和st,则劳动人口在劳动期的消费为:

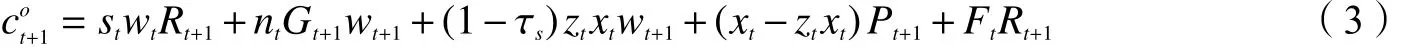

在老年期,当劳动人口退出劳动力市场进入闲暇阶段后,考虑到中国的特殊国情,即养老模式是社会养老和家庭养老的混合,社会养老又表现为个人账户和社会统筹混合的统账结合型。老年人口的收入主要来源于子女的经济支持、劳动期间的储蓄、个人账户养老金收益和社会统筹账户养老金的转移支付。考虑到一个老人在劳动期内可能生育nt个孩子,则抚养孩子支出为ntGt+1wt+1;又考虑到个人账户养老金Ft与储蓄类似,市场利率为Rt+1,则老年期的个人账户养老金和储蓄收益分别为stwtRt+1和FtRt+1;社会统筹账户养老金为Pt+1。借鉴康传坤(2012)的研究成果,考虑到老年期部分劳动人口还会参与社会劳动,存在继续向养老保险统筹账户缴费的现象,因此设参与劳动时间的比例为zt,用来表征退休老人再就业的时间,如果zt>0,则意味着退休老人存在再就业的现象。老年期的工资性收入和修改后的社会统筹账户养老金分别为(1−τs)ztxtwt+1和(xt−ztxt)Pt+1,综上分析,老年期的消费ct+1o为:

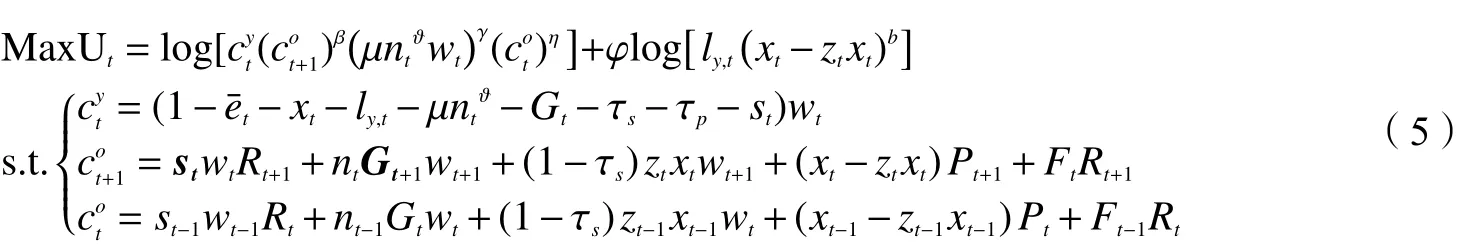

参考Wigger(1999)对效用函数的对数设定,假设老人抚养孩子不挤占劳动时间,仅发生物质消费;考虑到中国元素,抚养孩子和赡养老人既是一种责任,也是一种传统美德,同时在这一过程中也会产生天伦之乐,因此作者在效用函数中加入抚养孩子和赡养老人项。最终成年劳动人口的效用包括自身消费、孩子消费、老人消费、劳动期闲暇和老年期闲暇。如果将效用函数取对数,则每期青年劳动人口的目标函数为:

其中:β代表物质消费的跨期折现系数,γ和η分别代表对孩子和老人赋予的权重,也是当期各代消费之间的折现系数。φ代表消费与闲暇的折现系数,b代表闲暇的跨期折现系数。最终劳动期人口面临的决策是,如何把劳动时间最优的分配在当期消费、储蓄、赡养老人、抚养孩子及养老保险缴费上,以达到一生效用最大化的目标。这样,劳动期人口面临的决策方程为:

第t期资本收益率Rt+1取决于生产者。把第二期消费约束条件通过变形,整理成关于储蓄率st的函数,然后将储蓄率st代入第一个约束条件。根据第一和第三个约束条件和目标函数构造拉格朗日方程 ℜ ,引入拉格朗日系数 λ1和 λ2,并分别对cty、ct+1o、nt、cto和 Gt求导。考虑家庭决策时把政府给付量当作常数,所以Pt+1和Ft关于上述变量的导数都为0,则有:

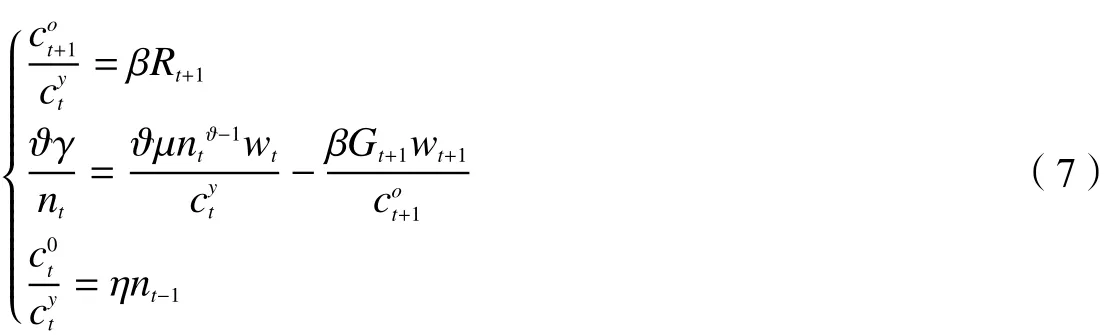

根 据∂ ℜ /∂ct+1o=0 和 ∂ ℜ /∂cty=0得出劳动期人口年老时消费与劳动期间消费的关系;把∂ ℜ /∂ct+1o=0 和∂ ℜ /∂cty=0中 λ1的表达式分别代入∂ ℜ /∂nt=0中,得出生育与劳动人口年老时消费、劳动期间消费的关系;把∂ ℜ /∂cty=0 和∂ ℜ /∂cto=0 中 λ1和 λ2的表达式分别代入∂ ℜ /∂Gt=0 中,得出每期劳动人口消费和老年人口消费的关系。综上分析,家庭决策下的一阶条件为:

2. 生产者决策。在家庭决策中工资wt和利率Rt+1是给定的常数,事实上这些变量由生产者追求利润最大化决定。假设生产函数为规模报酬不变的C-D生产函数,则有:

其中:α为资本贡献份额,Yt、At、Kt及Lt分别记为产出、全要素生产率、资本和劳动。根据Romer(1986)的研究,假设劳动生产率与劳均资本呈正比,参考 Wigger(1999)、Zhang 和Zhang(1998)的工作,设定全要素生产率 At=Kt/(aLt),a 为技术参数。令 kt=Kt/(AtLt)和=Kt/Lt分别为劳均有效资本和劳均资本。有效人均产出Yt/(AtLt)=f(kt)=ktα。为便于分析,假设 At+1/At=gt≡g,则有=g和kt=a成立。根据生产者利润最大化条件,劳动的边际成本等于劳动的边际收益,资本的边际成本等于资本的边际收益,如果记w=(1-α)aα,则有:

3. 政府决策。如果劳动人口个人账户的缴费基数和缴费比例分别为wt和τp,则每期个人账户的养老金收入Ft为τpwt,也即:

政府对老年期人口发放的社会统筹养老金为 (xt−ztxt)Pt+1,征收的养老金来自处于劳动期人口上缴的统筹养老金ntτswt+1和处在老年期继续参与工作上缴的统筹养老金ztxtτswt+1,根据社会统筹账户的预算平衡原则,则有:

(二)基础模型分析

1. 基础模型求解。由于本文建立的是一般均衡模型,所以在均衡处进行模型分析。劳动市场均衡表现为,如果老人参与劳动的比例系数为ϵ,每期劳动人口数量等于年轻劳动人口数量Nt+1lw,t+1和年老后继续劳动的有效劳动人口数量ϵNtztxt之和,考虑老年劳动人口的属性,则劳动人口的运动方程为:

资本市场均衡表现为,如果考虑到劳动人口的劳动参与率lw,t,每期资本等于上一期劳动人口的总储蓄 Ntlw,tstwt和个人账户养老金 Ntlw,tτpwt,则资本运动方程为:

对劳动人口运动方程两边同时除以Nt,根据生育的运动方程Ntnt=Nt+1,则有Lt+1/Nt=ntlw,t+1+ϵztxt;再根据 k¯t+1=Kt+1/Lt+1,对资本运动方程两边同除以Nt,同时引入辅助性变量Lt+1,则得到劳均资本运动方程为:

在竞争均衡处 st、nt(或 et)和 Gt为常数,在此分别表示为 s*、n*(或 e*)和 G*。工资水平 wt、劳动人口消费cty、老年人口消费ct+1o、劳动生产率 At、劳动工作时间 lw,t、劳均资本 kt和劳均产出等变量按照增长率gt≡g进行。

如果征缴的社会统筹和个人账户的养老金比例分别为τs和τp,同时工资wt和利率Rt+1根据生产者部门利润最大化要求,则劳动人口第一期消费cty、第二期消费ct+1o和老人消费cto可以用储蓄率st、抚养孩子支出比例et=μntϑ和家庭转移支出比例Gt表示。又因为抚养孩子支出比例et是总和生育率nt的函数,所以均衡处需要求解的变量为储蓄率st、总和生育率nt和家庭转移支出比例Gt。此外,考虑到总和生育率nt和抚养孩子支出比例et的关系,只需要求出储蓄率st、家庭转移支出比例Gt和抚养孩子支出比例et,即可得到所有变量。

根据消费者决策一阶条件中自身年老时消费和年轻时消费的跨期关系、自身劳动期消费和父母消费的代际关系,则有ct+1o/Cto=βRt+1/(nt-1)。又根据 Ct+1o/Cto=g、Rt+1≡R 和 nt=nt-1=n*,则有:

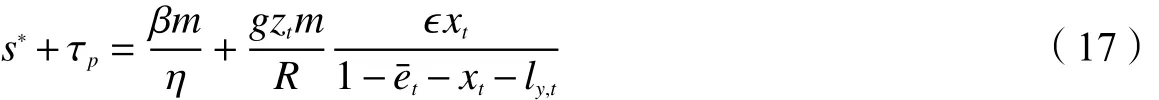

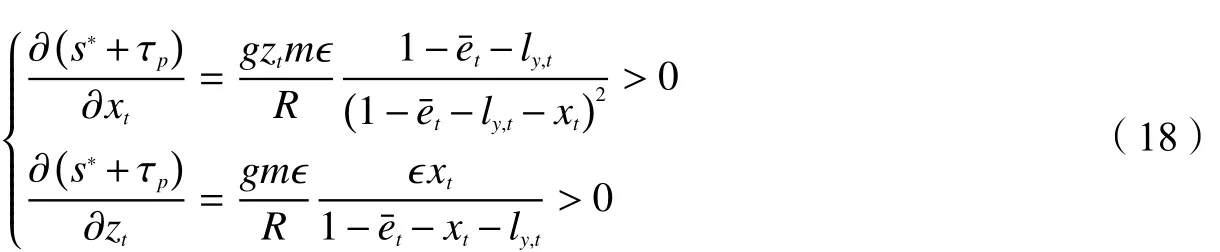

为分别考察延迟退休和退休后再就业的储蓄效应,对储蓄率s*+τp求表征延迟退休变量xt和表征退休后再就业变量zt的导数,则有:

通过上述公式可以看出,如果实施延迟退休,劳动期工作时间就会延长,即不仅xt下降,在均衡处的储蓄率s*+τp也会下降;如果退休后再就业的时间增加,即zt增加,则均衡时储蓄率s*+τp也会增加。其中延迟退休的储蓄效应基本符合杨继军和张二震(2013)的结论。

把消费者年轻时的第一期约束条件cty、年老时的第二期约束条件ct+1o、个人账户的养老金Ft=τpwt和社会统筹账户的养老金 (xt− ztxt)Pt+1=ntτswt+1+ztxtτswt+1分别代入一阶条件ct+1o/cty=βRt+1中。两边同时除以Rt+1,方程左边式子的分子分母同除以wt,同时考虑到wt+1/wt=g、nt=n*、gn*=βRt+1/η 和 Gt=Gt+1=G*,则有:

为求 Gt+1,把 μntϑ和 s*+τp的求解结果代入(19)式,同时令,根据Miyazaki(2013)的研究,令 μ=ϑ=1,即养育孩子的成本函数是线性的,则有:

为分别分析延迟退休的家庭代际支持效应和退休后再就业的家庭代际支持效应,对代际支持系数Gt+1求表征延迟退休的变量xt和表征退休后再就业的变量zt的导数,则有:

通过公式(22)可以看出,如果实施延迟退休,逐步延长退休前劳动人口的工作时间,即xt下降,家庭的代际支持水平G*上升,从而起到改善家庭养老的效果;如果退休后老年人口再就业的时间增加,即zt增加,则家庭的代际支持水平G*下降。

为求均衡时的生育水平n*,把G*代入方程(20)中,同时令ϑ=1,则有:

为分析延迟退休和退休后再就业的生育效应,对生育水平n*求取关于延迟退休变量xt和退休后再就业变量 zt的导数,再根据杨再贵(2010)的假设,1>β>γ>,则有:

通过公式(22)可以看出,如果延迟退休,劳动期间的工作时间延长,即xt下降,家庭生育水平nt上升;如果退休后再就业的时间增加,即zt增加,则家庭生育水平n*下降。

2. 模型结论讨论。为什么劳动期人口的延迟退休会提高家庭养老的代际支持比例?因为赡养老人,无论是时间投入,还是物质消费,无论是社会支持,还是家庭支持,都可以看作表征代际支持的赡养资源。劳动期人口继续就业,使得工作时间lw,t增加。根据模型设定,由于劳动时间或劳动收入用于赡养老人和抚养孩子等分配,在养老文化和制度不变下(自养和代际赡养的比例不变),随着劳动时间的增加,劳动人口资源也会增加,使得劳动期人口有更多的时间和资源用于代际赡养,进而延长劳动期的工作时间,即增加lw,t,有助于增加劳动期人口对老年人口的代际支持比例Gt,提高家庭养老下的代际支持水平。这里的简要逻辑是:延迟退休使得用于赡养老人的劳动时间和资源增加,有助于改善家庭养老。

为什么退休老人再就业的时间越长,越会降低劳动期人口对老年人口的代际支持水平?老年期人口的收入来源主要包括家庭代际支持(孩子赡养)、社会代际支持(统筹账户养老金)以及个人账户养老金、储蓄和工资性收入。退休老人再就业获得的收入主要用于缴纳社会统筹账户养老金(支持其他老年人口)和个人老年期的消费,可见退休后再就业主要增加老人的自养比例。综上分析,退休老人如果继续增加就业时间,使得劳动期人口支持老年人口的总劳动时间lw,t并没有增加,但是在考虑到自身退休后还需要继续工作,即zt增加,获得收入用于自身养老,根据目标函数和约束条件,如果老年期人口获得的收入一定,即ct+1o不变,在养老文化和制度转变下(自养比例增加),由于老年期自养比例增加,结果将使得处在工作期的劳动人口降低家庭或社会代际支持比例Gt(表征他养的代际支持降低)。这里的简要逻辑是:退休老人再就业会增加自养成分,减少对家庭子女养老的依赖,使得子女支持减少。

为什么劳动期人口的延迟退休会提高家庭生育水平?因为无论是退休老人抚养,还是由处于工作期的老人抚养,抚养孩子总需要占用资源、花费成本(机会成本),如果有更多的时间和资源,在生育文化和其他条件不变的情况下,意味着抚养孩子的能力增强,进而有助于提高生育水平。根据模型设定,延迟退休增加了劳动期人口的劳动时间lw,t,劳动时间延长又有助于增加个人收入,使得劳动人口在抚养孩子、赡养老人等方面拥有的资源增加,进而提高生育水平nt。其简要逻辑是:延迟退休提升了劳动人口的能力(收入),增加了劳动人口生育的资源,进而提升了生育水平。

为什么退休老人再就业时间增加会降低均衡时的家庭生育水平?由模型设定可见,退休老人再就业获得的收入主要用于上缴社会统筹账户的养老金和老年期的个人消费,没有用于上缴个人账户的养老金、储蓄和抚养孩子等各项支出,即劳动期人口用于抚养孩子的总劳动时间lw,t没有增加。然而由于退休后再就业的时间增加,意味着收入占老年消费的比例上升,即自养比例提高或子女养老投资属性降低,这种生育文化和养老文化的转变,使得劳动期人口在进行决策时,会减低劳动期人口总劳动时间中用于抚养孩子和赡养老人的时间的比例。不仅如此,因为退休老人再就业的有效劳动低于工作期参与工作的有效劳动,而社会又是按照社会平均工资支付其劳动报酬,最终使得每期创造的总财富更多地向老人倾斜,结果使得劳动期人口有更少的收入 wt=wKt/(aLt),(Lt增加,使 wt下降),最终劳动时间不变和劳动收入降低下,使得抚养孩子的能力削弱,生育资源减少,生育水平nt降低。简言之,其基本逻辑是:退休老人再就业增加了老人的自养成分,减少了对家庭子女养老的依赖,增大了社会和储蓄养老效应,从而降低了家庭生育水平。

三、实证模型、数据与变量

对退休老人再就业的生育效应,目前理论和实证层面基本达成共识,即退休老人再就业通过影响养老制度,削弱家庭养老,最终降低生育水平。因此,本文接下来的分析重点是实证检验延迟退休对生育水平的影响效应。

考虑到中国还没有实行延迟退休,本文将从国际经验视角出发,寻找那些经历过延迟退休、市场经济较为成熟的OECD国家,对其延迟退休与生育的关系进行分析,再结合上述理论探讨,从而为中国将要推行的延迟退休方案和配套性政策提供参考。分析结果对我国的适用性表现为,生育水平下降和老龄化是当前中国和大部分OECD国家共同面临的问题,其中OECD国家多为市场经济成熟的发达国家,它们经历了工业化和城镇化,且基本完成了养老制度改革和生育政策调整,现代养老制度和生育支持政策也多诞生于这些国家。以养老制度和延迟退休对生育的影响为例,在我国社会保障制度逐步完善、生育水平下降和生育管控进一步放松的大背景下,中国面临同OECD国家越来越相似的环境,后者过去遇到的问题与所经历的过程,可能将会是当前中国正在面临或即将面临的。因此,在生育支持和养老制度改革方面汲取前人的经验教训,对当前的中国具有一定的适用性和借鉴意义。

(一)实证模型

在前文理论分析的基础上,本文采用面板固定效应模型作为基准回归模型做进一步的实证分析。其原因在于不同国家在宗教信仰、文化习俗和地理环境等方面存在较大差异,如果这些异质性因素与解释变量相关可能会导致模型估计结果有偏,采用面板固定效应模型通过一阶差分消除异质性因素,在一定程度上能够缓解模型内生性问题造成的影响。本文的基准模型如下:

其中:下标i 代表国家,t 代表年份;被解释变量 T FRit表示总和生育率;核心解释变量 Xit包括两类,一是女性劳动者的平均退休年龄,二是男性劳动者的平均退休年龄;解释变量 ln GDP表示反映经济发展水平的人均GDP的对数,考虑到经济发展与生育率之间的非线性关系,本文还在回归模型中加入了人均GDP对数的平方项; Zit代表控制变量;λi是反映与国家层面相关的个体固定效应; uit是随机扰动项。此外,为检验回归结果的稳健性,本文一方面采取混合OLS回归模型和随机效应模型进行分析,另一方面还在固定效应模型的基础上加入了年份虚拟变量、总和生育率的滞后期项作为解释变量,旨在控制生育惯性的影响。

(二)数据与变量

由于中国目前还未真正实施延迟退休政策,导致无法利用本国数据来分析延迟退休的生育效应。为此,本文采集了35个OECD国家1970−2016年的数据构造非平衡面板,①根据OECD数据库、世界银行WDI数据库的相关统计资料整理计算得到。剔除变量的缺失值后一共得到1 289个有效样本。

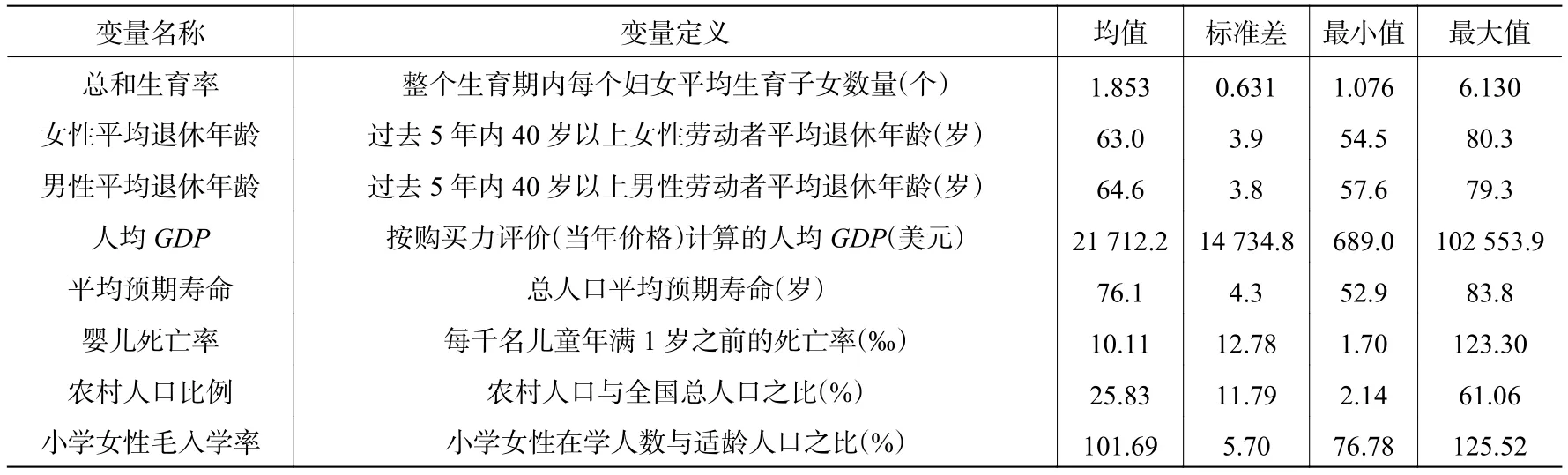

在变量选取方面,被解释变量为育龄妇女的总和生育率,用来衡量一国的总体生育水平;核心解释变量包括女性劳动者的平均退休年龄和男性劳动者的平均退休年龄,用来反映劳动者退休年龄的整体情况。此外,参照相关学者的研究(Luci和Thévenon,2010;冀福俊,2014;于淼和丁孟宇,2015),本文还将经济发展水平、公共卫生服务、城乡差异和女性受教育程度等纳入控制变量,在此分别使用人均GDP(按购买力平价计算,当年价格)、平均预期寿命、婴儿死亡率、农村人口比例和小学女性毛入学率等指标作为代理变量进行测度。具体的变量名称、变量定义和相关描述性统计结果如表1所示。

表1 变量名称、定义及描述性统计结果

从表1中可以看出,35个OECD国家在1970−2016年内的平均总和生育率为1.853,略低于总和生育率的世代更替水平2.1,其中最大值是1975年的墨西哥,达到6.13;最小值是2005年的韩国,仅有1.076。在退休年龄方面,女性平均退休年龄的均值为63岁,略低于男性平均退休年龄的均值64.6岁。人均GDP的平均值约为21 712.2美元,但不同年份、不同国家之间差距较大,标准差为14 734.8,其中最大值是2015年的卢森堡,人均GDP达到102 553.9美元;最小值是1971年的韩国,人均GDP仅为689美元。其他控制变量的地区差异也比较明显,例如在农村人口比例方面,冰岛、比利时和以色列三个国家均未超过10%,而斯洛伐克、斯洛文尼亚、波兰和葡萄牙则都高于40%。

四、回归结果分析

(一)基准结果

从逻辑上看,女性平均退休年龄和男性平均退休年龄的变化往往存在一定的同步性,通过相关性检验发现,二者的Pearson相关系数达到0.883,并且在5%水平上显著。为避免多重共线性对回归系数显著性的干扰,本文对核心解释变量中的女性平均退休年龄、男性平均退休年龄与总和生育率的关系分别构建回归模型,同时也可以辨别出退休年龄对生育的影响效应是否存在性别差异。表2是采用面板固定效应模型的基准回归结果。

表2 基准回归结果

模型(1)仅包含了女性平均退休年龄一个解释变量,回归结果显示,该变量的回归系数为0.070且在5%水平上显著,这表明女性平均退休年龄每增加1岁,总和生育率将提高0.070。模型(2)给出的是仅有男性平均退休年龄的估计结果,其系数为0.115,略高于女性且在1%水平上显著,说明男性平均退休年龄每增加1岁,总和生育率会提高0.115。上述结果虽然未控制其他的潜在影响因素,但已经显示出退休年龄对生育水平有显著的正向影响,这初步证实了退休年龄延长有利于提高生育水平的理论预期。

已有研究表明,经济发展状况是影响生育水平的一个非常重要的因素,如果退休年龄与其相关,忽视该因素会低估退休年龄的影响大小。因此,本文采用人均GDP作为经济发展状况的代理变量,在模型(3)和模型(4)中加入人均GDP的对数及其平方项,从而控制经济发展状况对总和生育率的影响。可以看出,女性和男性平均退休年龄的系数分别为0.047和0.042,与模型(1)和模型(2)相比虽然有所减小,但其影响方向和显著性水平仍然保持不变,这说明模型的估计结果是稳健的。与此同时,其他变量的回归结果也显示,人均GDP对数的系数显著为负,而其平方项的系数则显著为正,说明人均GDP与总和生育率之间呈现出明显的U形关系。其中一种解释是,在收入水平低于某一临界值时,由于生育孩子的机会成本高于放弃工作的工资回报,此阶段总和生育率随人均收入下降而下降;但当人均收入超过某一临界值,生育孩子的边际效用超过机会成本,此时总和生育率将随人均收入提高而上升(Luci和Thévenon,2010)。

模型(5)和模型(6)进一步控制了平均预期寿命、婴儿死亡率、农村人口比例和小学女性毛入学率对生育水平的影响。在引入这些控制变量后,女性和男性平均退休年龄的系数的大小与之前的估计结果相比略有降低,但系数符号仍然为正,且在5%水平上显著,说明回归结果也是稳健的。此外,判定系数R2在0.6以上,模型的拟合优度较好;Hausman检验结果分别为29.23和28.21,均在1%水平上显著,表明存在不可观测异质性的干扰,因此采用固定效应模型是合理的。

(二)稳健性检验

在上述结果基础上,本文还进行了一系列的稳健性检验,表3报告了回归结果的稳健情况。模型(7)和模型(8)使用了混合OLS估计方法代替基准回归中模型(5)和模型(6)的固定效应估计方法。结果显示,在其他控制变量保持不变的情况下,女性平均退休年龄和男性平均退休年龄变量的估计系数、显著性与前述结果相比没有发生明显变化。而模型(9)和模型(10)则采用随机效应模型对退休年龄的生育效应进行估计,与基准回归结果相比,核心变量的系数大小与显著性仍然保持不变,其他控制变量的估计结果也基本一致。此外,为了控制生育惯性的影响,本文借鉴于淼和丁孟宇(2015)的研究,在模型(11)和模型(12)中加入总和生育率滞后10期作为解释变量,并通过设定年份虚拟变量来控制时间固定效应。总和生育率滞后10期的估计系数是显著的,表明生育惯性的影响确实存在;女性平均退休年龄和男性平均退休年龄的估计结果与基准情形相差不大,只是系数略微偏小。整体而言,以上稳健性检验结果与表2的估计结果大致接近,再次说明本文的基准回归结果是稳健的。

表3 基准回归结果

续表3 基准回归结果

(三)进一步讨论

基于上述研究发现,与退休老人再就业对生育水平负面影响的逻辑机制不同,延迟退休可以提高当前生育水平。根据理论模型的解释,代表性家庭的收入用于消费、储蓄、抚养孩子、赡养老人和养老保险缴费,其中的主要逻辑是延迟退休增加了社会劳动时间和资源,而这些资源和时间能够用于支持生育,即延迟退休促使社会总产出增加。这给我们的启示是,如果要发挥好延迟退休对生育的促进效应,必须理清延迟退休对生育的作用机理,并通过机制设计和制度建设保障好这种作用机制的有效运行。那么究竟应该设计怎样的机制才能使延迟退休制度促进生育?即需要确保延迟退休政策所增加的社会资源和财富一定得用于提高生育水平,如出台相应的生育支持办法等。

从实证分析结果看,在平均退休年龄越晚的OECD国家,生育水平相对更高。分析其原因发现,在生育支持方面可能受以下两类因素的影响:其一,OECD国家有一个相对成熟的育婴托幼市场。OECD国家多为市场经济成熟的国家,市场经济发挥效力的一个重要渠道就是分工。在生育上,这些国家有一个相对完整的育婴托幼市场,使得生育主体甚至生育主体的父母在继续工作时有专门或更有效率的机构和人员照看孩子,从而促使继续就业(延迟退休等)的劳动者工作效率的提高,家庭收入增加。不仅如此,完善的托幼机构和市场也降低了育婴成本,最终增进社会福利。其二,大部分OECD国家已经出台生育补贴办法。由于多数OECD国家过早地进入了少子化和老龄化阶段,所以国家从受孕、孕检、分娩到育托,从劳工、教育到社会福利等方面都有全方位的补助。相比之下,当前的中国在生育支持方面尚缺乏较为成熟的托幼育婴市场,以及相应的生育补贴办法,从而使得生育成本完全由家庭承担,延迟退休对生育水平的促进路径受到堵塞,难免引起民众和学者担忧延迟退休对生育的负面影响。

对生育补贴办法,具体可以从OECD国家获得的成就中汲取经验。如在英国,刚分娩后的妇女可享有39周的带薪产假及额外没有工资的13周产假,产假结束后还可以回到原工作岗位或同等重要的工作岗位。澳大利亚是较早鼓励生育的国家之一,1912年开始实施奖励新生婴儿的办法,2008年每个新生婴儿奖励高达五千美元。在法国,不仅母亲享有带薪产假,父亲也同样如此;不论是领养一个孩子还是自己生育一个孩子,都可以一次性领取四千多法郎的生育津贴;孩子三岁之前,每月还可以额外领取一千法郎左右的津贴;如果母亲专业带小孩,单位也能留职三年;最后随着生育孩子数量的增加,不仅可以降低税负,还能优先和打折享用社会公共服务(沈可等,2012;兰海艳,2014;原新,2016)。

五、结论与政策建议

基于中国代际赡养的传统文化,以及当前学者、民众和政府对延迟退休在生育、未来就业等方面可能产生负面影响的担忧,本文充分考虑到中国统账结合与家庭混合的养老制度、生育的养老防老(投资)和传宗接代(消费)属性,在前人研究的基础上,通过引入延迟退休变量,建立了一个要素内生的世代交叠模型,将延迟退休和退休后再就业等政策囊括在一个一般均衡框架内考虑。首先,通过模型推演发现,相比退休后再就业对家庭养老的削弱和对生育水平的挤占,延迟退休改善了家庭养老状况,提高了家庭生育水平。其次,考虑到中国还没有实行延迟退休,已有学者又更多地着眼于分析退休后再就业的生育效应,所以本文从国际上寻找经验证据,旨在论证延迟退休与生育的关系,进而为中国将要推行的延迟退休方案和配套性政策提供参考。实证分析发现,平均退休年龄越大,总和生育率显著越高,即并非大家所担心的退休年龄越大,生育水平越低的情景。这说明至少从考虑中国国情的理论模型推演和国际经验上看,在延迟退休对生育的影响上,可能存在一条延迟退休促进生育或不降低生育的作用机制,即延迟退休通过提高社会劳动人口就业率,增加了社会可用于生育的资源,进而通过收入分配或生育补贴办法,促使家庭生育水平提高。与退休老人再就业获得的收入更多用于自身消费不同,延迟退休促进生育的关键是,延迟退休下增加的社会资源或产出用于支持生育,所以延迟退休有助于提高家庭生育水平;如果现实中代表性家庭或政府不将延迟退休后获得的收入或资源用于生育方面,则很可能不会促进生育。

若要保证延迟退休的开展促进家庭生育,同时尽可能消除民众、学者就延迟退休对生育水平负面影响的担忧,政府可以在建立健全生育支持政策方面有所作为:其一是加快公办幼儿园建设,规范和培育成熟的托幼育婴市场。改革开放以来随着市场经济的发展,政府对托幼事业的投入逐渐减少,使得托幼机构的福利性质趋于淡化;尤其对3岁以下的婴幼儿群体,国内几乎还没有地方提供公共托幼服务,加上市场监管的缺失致使托幼机构频繁发生虐童事件(胡湛和彭希哲,2012)。现阶段婴幼儿的抚养与照料主要由家庭内部的妇女或老人全职负责,如果实行延迟退休将使得这部分人群在工作与儿童照料上的负担大大加重,极有可能对生育造成负面影响。为此政府应积极将托幼服务纳入公共服务政策框架,对育儿公共资源进行优化配置。其二是出台生育支持的生育补贴办法,逐步实现家庭生育社会化。延迟退休有助于提高家庭生育水平,但要实现这一目的的关键在于:确保延迟退休增加的社会产出从宏观和收入分配上必须有一部分转移到家庭生育支持上,而生育补贴可作为一种有效的生育支持手段。不仅如此,前文也已指出OECD国家在延长退休年龄后生育水平不降反升,这也同其国内拥有比较健全的生育补贴制度紧密相关。例如,法国按照孩子的数量确定生育补贴的资格和补贴标准;日本依据孩子年龄确定育儿补贴的范围和额度(王颖和孙梦珍,2017)。目前我国尚未出台生育补贴制度,已有的生育津贴和生育医疗补助也难以有效地将社会资源转化到生育支持,因此结合中国的实际情况,为发挥延迟退休对生育的促进作用,应当在延迟退休政策实施时出台配套的生育补贴方案。

主要参考文献:

[1]郭凯明,颜色. 延迟退休年龄、代际收入转移与劳动力供给增长[J]. 经济研究,2016,(6):128−142.

[2]何圆,王伊攀. 隔代抚育与子女养老会提前父母的退休年龄吗——基于CHARLS数据的实证分析[J]. 人口研究,2015,(2):78−90.

[3]胡湛,彭希哲. 家庭变迁背景下的中国家庭政策[J]. 人口研究,2012,(2):3−10.

[4]冀福俊. 经济增长、生育政策与生育率——基于跨国面板数据的实证研究[J]. 西北人口,2014,(5):35−39.

[5]景鹏,胡秋明. 生育政策调整、退休年龄延迟与城镇职工基本养老保险最优缴费率[J]. 财经研究,2016,(4):26−37.

[6]康传坤. 提高缴费率还是推迟退休?[J]. 统计研究,2012,(12):59−68.

[7]兰海艳. 世界各国的生育政策[J]. 决策与信息,2014,(4):76−79.

[8]卢鲁. 老年人就业对青年人生育决策的影响分析[D]. 大连:东北财经大学,2015.

[9]宁磊,郑春荣. 延迟退休会提高社会福利水平吗?[J]. 财经研究,2016,(8):27−39.

[10]沈可,王丰,蔡泳. 国际人口政策转向对中国的启示[J]. 国际经济评论,2012,(1):112−122.

[11]苏春红,张钰,李松. 延迟退休年龄对中国失业率的影响:理论与验证[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版),2015,(1):11−22.

[12]王颖,孙梦珍. 鼓励生育的政策及其效果:国际经验、回顾和展望[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版),2017,(5):19−29.

[13]吴义根,杨华磊. 节欲、推迟养老与生育补贴——生育力量释放的对策[J]. 西北人口,2018,(1):65−69.

[14]杨继军,张二震. 人口年龄结构、养老保险制度转轨对居民储蓄率的影响[J]. 中国社会科学,2013,(8):47−66.

[15]阳义南,谢予昭. 推迟退休年龄对青年失业率的影响——来自OECD国家的经验证据[J]. 中国人口科学,2014,(4):46−57.

[16]杨再贵. 公共养老金的OLG模型分析:原理和应用[M]. 北京:光明日报出版社,2010.

[17]姚东旻. 产业结构升级背景下延迟退休与失业率的关系[J]. 中国工业经济,2016,(1):67−82.

[18]于洪,曾益. 退休年龄、生育政策与中国基本养老保险基金的可持续性[J]. 财经研究,2015,(6):46−57.

[19]余立人. 延长退休年龄能提高社会养老保险基金的支付能力吗[J]. 南方经济,2012,(6):74−84.

[20]于淼,丁孟宇. 人均收入、女性社会地位与生育率——基于跨国面板数据的经验研究[J]. 公共管理评论,2015,(2):107−124.

[21]原新. 我国生育政策演进与人口均衡发展——从独生子女政策到全面二孩政策的思考[J]. 人口学刊,2016,(5):5−14.

[22]张川川,李雅娴,胡志安. 社会养老保险、养老预期和出生人口性别比[J]. 经济学(季刊),2017,(2):749−770.

[23]张川川,赵耀辉. 老年人就业和年轻人就业的关系:来自中国的经验证据[J]. 世界经济,2014,(5):74−90.

[24]张熠. 延迟退休年龄与养老保险收支余额:作用机制及政策效应[J]. 财经研究,2011,(7):4−16.

[25]张熠,汪伟,刘玉飞. 延迟退休年龄、就业率与劳动力流动:岗位占用还是创造[J]. 经济学(季刊),2017,(3):897−920.

[26]周立群,周晓波. 延迟退休、生育政策调整与中国经济增长[J]. 审计与经济研究,2016,(6):93−101.

[27]周鹏. 延迟退休、代际支持与中国的生育率[J]. 调研世界,2017,(2):6−10.

[28]Becker G S,Barro R J. A reformulation of the economic theory of fertility[J]. The Quarterly Journal of Economics,1988,103(1): 1−25.

[29]Cremer H,Pestieau P. The double dividend of postponing retirement[J]. International Tax and Public Finance,2003,10(4): 419−434.

[30]Galasso V. Postponing retirement:The political effect of aging[J]. Journal of Public Economics,2008,92(10-11):2157−2169.

[31]Gruber J,Milligan K,Wise D A. Social security programs and retirement around the world:The relationship to youth employment,introduction and summary[R]. NBER Working Paper No.14647,2010.

[32]Kalwij A. Retirement of older workers and employment of the young[J]. De Economist,2010,158(4): 341−359.

[33]Lacomba J A,Lagos F. Postponing the legal retirement age[J]. SERIEs,2010,1(3): 357−369.

[34]Luci A,Thévenon O. Does economic development drive the fertility rebound in OECD countries?[R]. INED Working Paper NO. 167,2010.

[35]Miyazaki K. Pay-as-you-go social security and endogenous fertility in a neoclassical growth model[J]. Journal of Population Economics,2013,26(3): 1233−1250.

[36]Rosati F C. Social security in a non-altruistic model with uncertainty and endogenous fertility[J]. Journal of Public Economics,1996,60(2): 283−294.

[37]Wigger B U. Pay-as-you-go financed public pensions in a model of endogenous growth and fertility[J]. Journal of Population Economics,1999,12(4): 625−640.

[38]Zhang J,Zhang J S. How does social security affect economic growth? Evidence from cross-country data[J]. Journal of Population Economics,2004,17(3): 473−500.