基于家庭医生服务制度的弹性薪酬模型构建研究

桂小海,王洪波,刘慧,杨玉峰

医疗改革是一个世界性难题,各国均致力于打造一套覆盖全面、分工明确的医疗体系,而家庭医生服务制度几乎在每个发达国家的医疗体系中都扮演着重要的角色。2009年我国推动新一轮医药卫生体制改革,颁布《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号),各地区开始尝试家庭医生服务制度。2010年起,北京市、深圳市、上海市等开始推广家庭医生服务。近年来,国家又相继发布《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发〔2015〕70号)、《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》(国医改办发〔2016〕1号)等具有突破性和创新性的文件,积极推动家庭医生服务制度。然而,与医疗服务制度迅速革新形成对比的是,医务人员的薪酬制度依然是“老套路”。医务人员“阳光收入”低、薪酬结构不合理的问题尚未得到解决。目前,针对医生薪酬制度的研究多是从各种价值观点出发的评论性或者描述性文章[1-2],从经济学模型角度、利用数据来反映问题的分析性文章较少。因此,本研究拟通过分析相关文献和政策,从健康经济学角度构建医务人员弹性薪酬模型,并结合海淀区家庭医生服务医疗数据分析结果,探讨薪酬的影响因素及解决办法,以期为完善家庭医生服务制度下的医生薪酬方案提供政策上的建议。

1 医务人员期望薪酬水平

1.1 资料与方法 国内生产总值(GDP)是国家经济发展水平的直接体现,其对薪酬有重要影响。既往研究结果显示,人均GDP对城镇就业人员的平均工资有明显影响[3]。对于一个行业而言,薪酬与人均GDP的比值是衡量该行业劳动力价值的指标,因此各行业的平均薪酬与该国家/地区的人均GDP应该根据行业特点保持一个相对合理的比值。本研究以北京市为例,计算家庭医生服务制度下医务人员的期望薪酬水平。北京市的经济水平接近发达国家[4],因此以经济合作与发展组织(OECD)国家的平均薪酬与人均GDP比值为矫正系数。根据健康经济学[5]中医生薪酬的常用计算方式,北京市医务人员的薪酬(期望薪酬)=OECD国家的平均薪酬与人均GDP比值(Ai)×北京市人均GDP(医生i=1,护士i=2)。

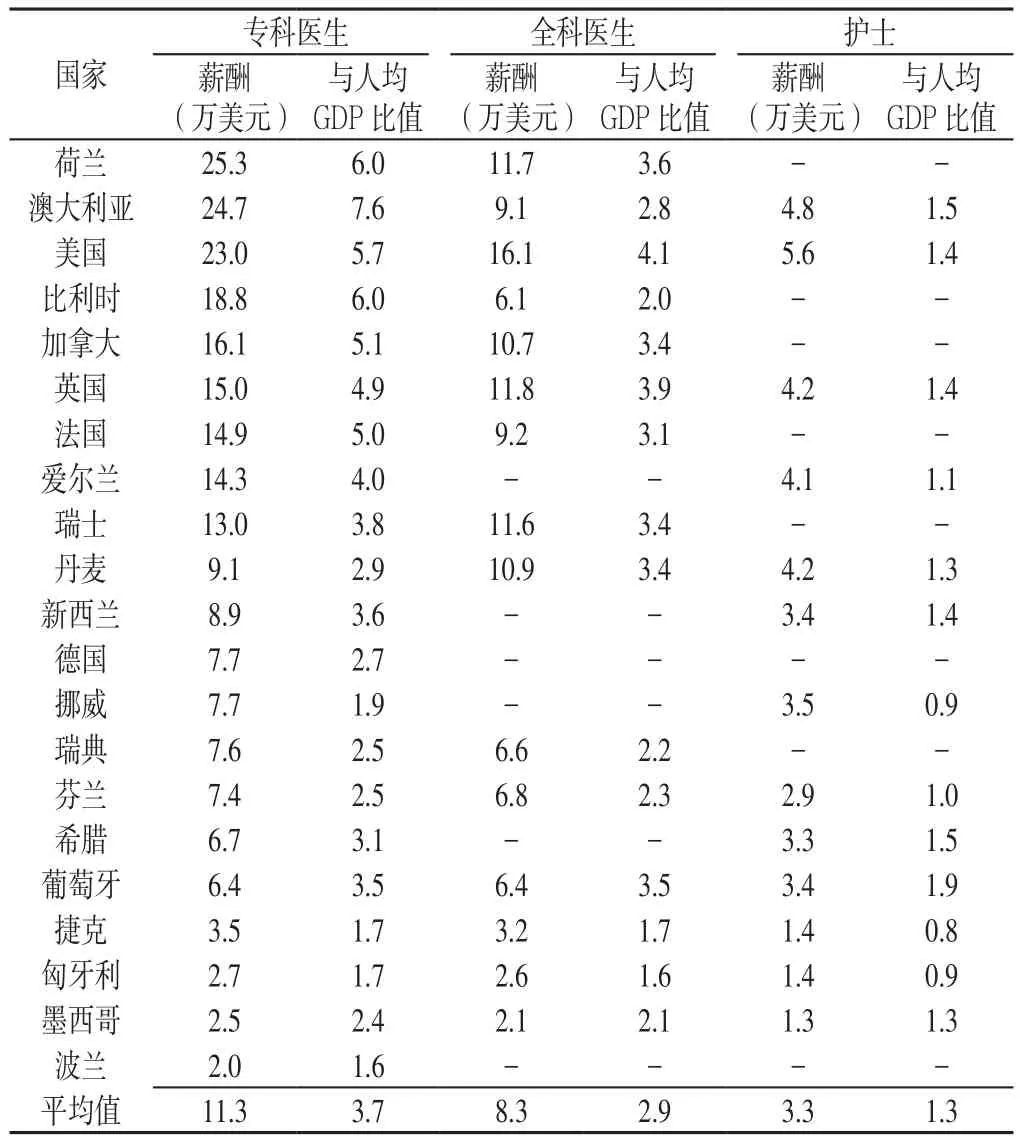

1.2 医务人员期望薪酬 2006年,OECD国家全科医生的薪酬为2.1~16.1万美元,平均薪酬为(8.3±4.0)万美元,与人均GDP比值为1.6~4.1,平均比值为(2.9±0.8);护士的薪酬为1.3~5.6万美元,平均薪酬为(3.3±1.3)万美元,与人均GDP比值为0.8~1.9,平均比值为(1.3±0.3)(见表1)[6]。2015年北京市的人均GDP为106 000元[3],根据对海淀区参与试点的6家机构进行的调查结果,海淀区医生的薪酬约为北京市人均GDP的0.943倍,护士约为0.858倍。根据上述理论进行计算:全科医生期望薪酬=A1×北京市人均GDP,0.943≤A1≤2.9,即全科医生的期望薪酬为目前薪酬~30.74万元,中间值为20.37万元;护士的期望薪酬=A2×北京市人均GDP,0.858≤A2≤1.3,即护士的期望薪酬为目前薪酬~13.78万元,中间值为11.44万元。

表1 OECD国家医务人员平均薪酬及与人均GDP比值Table 1 Ratio of average salary of doctors to per capita GDP in OECD countries

2 医务人员弹性薪酬模型构建

收集国家及各省市关于家庭医生服务制度、家庭医生薪酬制度的政策文件。根据医疗服务提供方式的不同,将家庭医生服务制度下医务人员的弹性薪酬分为3个部分,分别为:医保基金按人头打包预付后的结余,糖尿病和高血压等慢性病按病种打包服务费,传统按项目付费的医疗收入。以Handbook of Health Economics中的医生净收益函数作为参考[7],构建出医务人员的弹性薪酬 模 型 为:V=〔n1P(x,e)+(Pd-c)x〕+〔n2Q(t,e)-ct〕+〔(R-f)s〕。

其中,V为医务人员的总薪酬;〔n1P(x,e)+(Pd-c)x〕为按人头支付总收益,n1为医生服务的总人头数,P为单个人头支付费用,x为医生的服务次数,e为医生的主观努力程度,Pd为每次服务患者自付部分,c为每次服务的边际成本;〔n2Q(t,e)-ct〕为按病种包支付总收益,n2为医生签约服务包个数,Q为单个服务包医生所得收入,t为医生服务包内所含服务的服务次数,e为医生的主观努力程度,c为每次服务的边际成本;〔(R-f)s〕为按项目支付总收益,R为医疗服务价格,f为每项服务的边际成本,s为服务次数。

由上述医务人员弹性薪酬模型可以看出,医保支付方式、医生行为、服务数量会影响其弹性薪酬。医保支付方式由政策决定;当医生的生产力(即医生的主观努力程度和服务量)达到最大,且服务对象病情较轻、医疗支出较少时,医务人员的弹性薪酬达到最大。因此,在医生的生产力一定的情况下,患者特征是医生弹性薪酬的重要影响因素。

3 患者特征与医疗支出的关系

3.1 对象与方法

3.1.1 研究对象 于2016年10月,在海淀区青龙桥社区卫生服务中心、蓟门里社区卫生服务中心、学院路社区卫生服务中心、上庄社区卫生服务中心、中央民族大学社区卫生服务中心、北京交通大学社区卫生服务中心6个家庭医生服务制度试点机构选取纳入试点的居民3 182例,其中2014—2016年在北京市社保系统中有记录的患者898例。

3.1.2 资料收集与整理 首先通过问卷调查形式收集纳入患者的基本信息,包括性别、年龄、患病种类、社区就诊情况;其次根据患者基本信息通过医院信息系统(HIS)和北京市社保系统,收集患者2014—2016年的医疗支出记录。根据《海淀区社区家庭医生服务包改革试点实施方案》(海卫计发〔2016〕74号),海淀区主要推行非慢性病人群、糖尿病、高血压、失能老年人共9个服务包。将北京市社保系统中有记录的822例(余76例数据有缺失)患者的医疗支出数据按单纯糖尿病患者(n=47)、单纯高血压患者(n=211)、糖尿病合并高血压患者(n=195)、其他患者(n=369)进行分类。分别统计医疗支出情况(包括糖尿病/高血压药品社区支出、社区总支出、门诊总支出、医疗总支出)。

采用Excel 2013软件进行数据录入,采用Excel 2013软件、python 3.6软件对数据进行描述性分析。利用机器学习中k-means聚类算法基于RFM模型对患者进行初步聚类分析。根据美国数据库营销研究所HUGHES[8]的研究,客户数据库中有3个要素可以构成客户价值分析最好的指标,即:最近1次消费(recency,R)、消费频率(frequency,F)、消费金额(monetary,M)。本研究将此模型应用于医疗数据处理中,设定R=患者最近1次就诊间隔、F=患者就诊频率、M=患者总医疗支出,根据样本间相似度将患者自动分类。

3.2 患者特征与医疗支出的关系

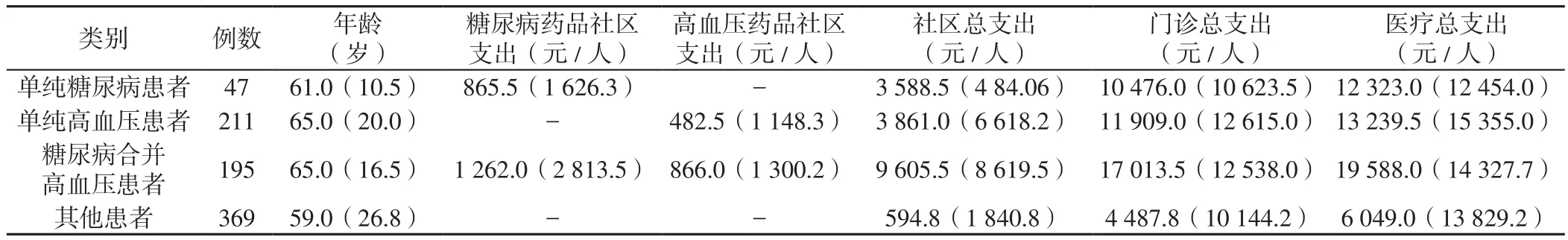

3.2.1 4类患者的年龄及医疗支出情况 单纯糖尿病患者的中位年龄为61.0岁,中位医疗总支出为12 323.0元,医疗总支出的变异系数为1.32(19 316.8/25 509.7);单纯高血压患者的中位年龄为65.0岁,中位医疗总支出为13 239.5元,医疗总支出的变异系数为1.05(18 810.0/19 805.6);糖尿病合并高血压患者的中位年龄为65.0岁,中位医疗总支出为19 588.0元,医疗总支出的变异系数为0.95(26 345.1/25 108.7);其他人群的中位年龄为59.0岁,中位医疗总支出为6 049.0元,医疗总支出的变异系数为1.40(11 814.3/16 539.4)(见表2)。

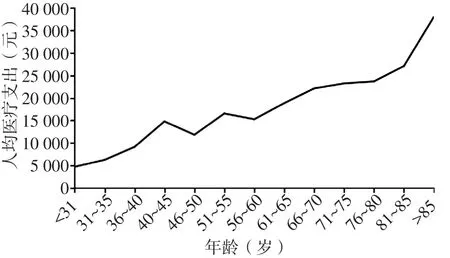

3.2.2 年龄与患病率、医疗支出的关系 统计3 182例居民的糖尿病和高血压患病情况及医疗总支出,绘制不同年龄居民的糖尿病和高血压患病趋势图、不同年龄居民的人均医疗支出趋势图。发现:(1)40岁左右是居民患病率的拐点,40~60岁居民的患病率增长较快,>60岁居民的患病率增速趋于平稳(见图1)。(2)随着年龄的增长,居民的人均医疗支出大体上呈上升趋势(见图2)。

图1 不同年龄居民的糖尿病、高血压患病率Figure 1 Prevalence of diabetes and hypertension among residents of different ages

表2 4类患者的年龄及医疗支出情况〔M(QR)〕Table 2 Age and medical expenditure of 4 types of patients

图2 不同年龄居民的人均医疗支出Figure 2 Per capita medical expenditure for residents of different ages

3.2.3 聚类分析结果 基于RFM模型,对在北京市社保系统中有记录的898例患者进行聚类分析。可将患者分为4类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类),4类患者聚类分析的3D展示结果见图3。对每类居民从R、F、M 3个维度进行独立统计分析,显示:Ⅰ类患者的最近1次就诊间隔为150~300 d,就诊频率为1~2次/年,医疗支出为100~300元;Ⅱ类患者的最近1次就诊间隔为30~90 d,就诊频率为3~12次/年,医疗支出为500~1 500元;Ⅲ类患者的最近1次就诊间隔为14~21 d,就诊频率为15~25次/年,医疗支出为4 000~10 000元;Ⅳ类患者的最近1次就诊间隔为<7 d,就诊频率为30~50次/年,医疗支出为15 000~20 000元(见图4)。

图3 基于RFM模型聚类结果的3D展示Figure 3 3D demonstration of clustering results of RFM model

图4 4类患者的RFM模型Figure 4 RFM model of four types of patients

根据聚类分析结果,分别统计4类居民的人数/总人数、医疗支出/总医疗支出,显示:Ⅰ类患者数占总人数的12.8%,医疗支出占总医疗支出的1.6%;Ⅱ类患者数占50.3%,医疗支出占17.6%;Ⅲ类患者数占27.0%,医疗支出占43.5%;Ⅳ类患者数占9.9%,医疗支出占37.3%。Ⅰ类患者和Ⅱ类患者虽占总人数的63.1%,但是医疗支出仅占总医疗支出的19.2%;Ⅲ类患者和Ⅳ类患者虽仅占总人数的36.9%,但医疗支出却占总医疗支出的80.8%。表明,就诊频率大、病情重的少部分患者是医疗支出的大户,是影响医保控费和医生薪酬的重点人群。

4 讨论

4.1 建立医生合理薪酬制度的影响因素 政府部门制定确定医生薪酬的规则和程序时,往往要考虑多重且可能相互冲突的目标。由于公共资金和社会利益在医疗系统上的大量投入,所以不能简单地供给和需求。从根本上说,政府正在寻求建立一种既能为公众提供优质医疗服务,又可避免过高成本或浪费的激励机制。只有明确理解这一系统目标,才能确定合理的医生薪酬制度。

第一,薪酬水平应该体现出医生的社会地位。人们普遍认为,医生的薪资水平应该是相对富裕人士,但根据国家统计局2015年城镇非私营单位就业人员行业年平均工资显示,全国城镇非私营单位平均工资为62 029元,卫生从业人员人均工资为71 624元,仅为平均工资的1.15倍[9]。而这个数字在美国是2.9倍,在英国是3.4倍[10],说明我国卫生从业人员的薪资较低。北京市的经济发展水平接近发达国家,但是全科医生的年期望薪酬中间值为20.37万,护士为11.44万,远高于其当前的平均薪酬,这也说明当前我国卫生从业人员的薪酬不能体现其劳动价值。这个问题在一定程度上造成了目前医疗服务体系里过度医疗的存在。

第二,利用技术手段,对患者进行分级分类,给出每类用户治疗的标准路径和费用建议,再鼓励医生进行权衡,降低整体医疗体系的成本。在美国,“按服务付费”的医疗系统导致了巨大的成本[11]。医生薪酬主要由政府或保险公司支付,所以大多数患者没有动力降低成本或价格。这种薪酬制度导致“供应商诱导的需求”,用于不必要的治疗,这可能对医生更有利,而不是患者。我国正在试图摆脱这种“付费服务”制度的医生补偿,从按服务付费转化为按人头付费等多种组合支付方式,从后付费转换为预付费。这个转变从世界各国的经验来看,预付费可以有效地控制医疗费用支出,但同时必须为医生创造奖励措施,支付方和供给方形成契约式管理关系,才能避免不必要的费用。同样,患者应该有一些动机来购买降价服务。进行这项工作的关键是根据患者的结果奖励医生甚至患者,而不是医疗程序的投入。

第三,高水平、透明化的激励机制是薪酬改革的关键。我国医生的总收入通常由与患者健康无关的激励措施决定。医生当前的薪资结构是基本工资+奖金。其中,基本工资按照医生的工龄、职称、学历等确定,奖金由医院和科室的经济效益决定。此外,医生可以通过处方中的某些药物来获得报酬。这种“灰色报酬”增加了患者成本,滋生医疗腐败。想要遏制这类问题,医生薪酬必须透明且保证足够高。因此,本研究基于健康经济学构建薪酬模型,以供方支付方式为方向,医生生产力为主要决定因素,同时考虑患者特征,辅助医疗分类,利用公式明确医生薪酬水平。医生的激励是医改的核心问题,只有建立符合我国国情的弹性医生薪酬体系,才能把新医改进行到底,达到预定目标。

第四,鼓励医务人员增加对慢性病的重视。慢性病如糖尿病、心脏病是全球医疗体系成本增加的最大来源[12]。然而,医疗系统通常在处理传染病或急症,而不是由长期不良生活方式导致的慢性病。慢性病的管理是要走入生活的,而不是传统的住院治疗。因此,我国有机会建立一个社区团队管理慢性病的模型,成为全球医疗界的标杆。家庭医生团队为慢性病患者提供必要有效的生活方式干预和帮助,而团队的弹性薪酬不仅要考虑治疗费用的有效利用,也基于患者可衡量的健康改善来确定,才能真正让医疗花费达到长期有效节约,机构可持续发展。海淀区拟混合门诊按人头打包预付、慢性病按病种作为特色服务包选择性签约、按项目付费,通过支付方式引导医生行为,推动医保控费,提高医生积极性,改善服务质量,吸引患者下沉到社区,实现分级诊疗,做实家庭医生签约服务,来带动医生的薪酬以良性循环的路径提高。

4.2 完善的薪酬模型可助力家庭医生服务制度落地大数据和人工智能在医疗行业中的应用是一项令人欣喜的尝试,并且已经在影像、某些疾病预测中取得了很好的应用效果。这些技术将会成为未来医疗卫生领域的常规,发现宏观和细微的趋势和规律,有利于将宏观政策转变成微观具体落实方案的必需[9]。在基层医疗中,也需要让科技成为规划医疗路径、量化患者健康改善的工具。

第一,本研究利用大数据技术,研究患者年龄、病种对医疗支出的影响,结果显示年龄越大,病种越多,医疗支出越多,这与周少甫等[13]的研究结果一致。通过数据分析糖尿病和高血压患病率增长情况,得出40岁左右是发病率的增速拐点,建议将40岁作为慢性病常规筛查、预防教育的重点人群,从而降低长期医疗支出。本文还利用机器学习的方法,对患者进行聚类细分,虽然只刻画了患者年龄和病种2个维度,但是如果数据量增加,便能从更多维度刻画患者特征,建立一套符合基层医疗特点的按人头付费、类似疾病诊断相关分类(DRGS)、符合慢性病患者日常管理的分类标准,这将对基层医疗路径标准化、医疗控费等具有里程碑式的意义。

第二,患者的健康改善是医疗行为的目标,也应该是医生考核方案的核心指标。实施按效果付费也有其弊端,如医生可能会选择病情轻的患者,为了避免这种情况,建议设计差异化病种服务包和定价,开发激励薪酬模拟器以确定差异化绩效考核内容、考核标准、考核权重等,最终确定医生薪酬。

综上所述,构建薪酬模型是大数据、人工智能助力基层医疗的突破口,这是从根本上平衡各方利益、达到各方目标的基础。在后续的研究和实践中,本研究组也将继续完善薪酬模型,更好地服务于基层医疗。

作者贡献:桂小海负责课题设计、数据分析指导、质量控制并对文章负责;王洪波、刘慧负责课题实施、资料收集、文章校审;杨玉峰负责资料整理、撰写论文。

本文无利益冲突。