“1千米有多长”教学思考

◇位惠女

“1千米有多长”是北师大版教材二年级下册第四单元“测量”的第2课时,是在学生学过毫米、厘米、分米、米的基础上,认识更大的长度单位“千米”。由于1千米比较长,学生难以直接观察或亲身感受它的实际长度,所以千米的空间概念一般需要借助学生对10米、100米等的认识通过推理建立。

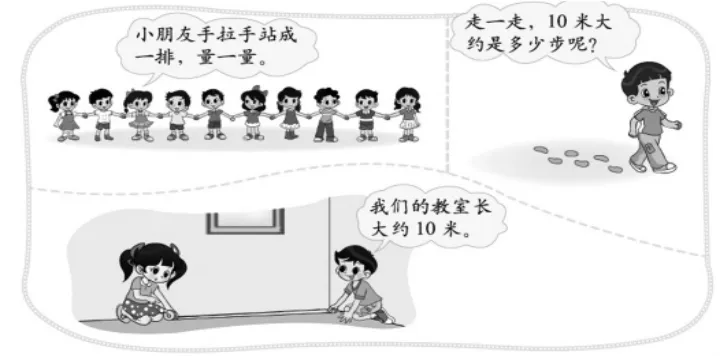

教材设计了三个问题,问题1是“10米有多长,照样子做一做”(如图1),通过操作活动体会10米的长度,主要强调观察与体验。

图1

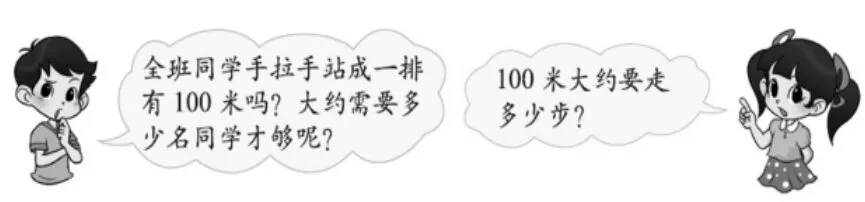

问题2是“100米有多长,想一想,做一做”(如图2),通过操作活动体验 100米的长度。教材呈现了两种感受100米长度的不同场景,启发学生可以多方面感受100米的实际长度。

图2

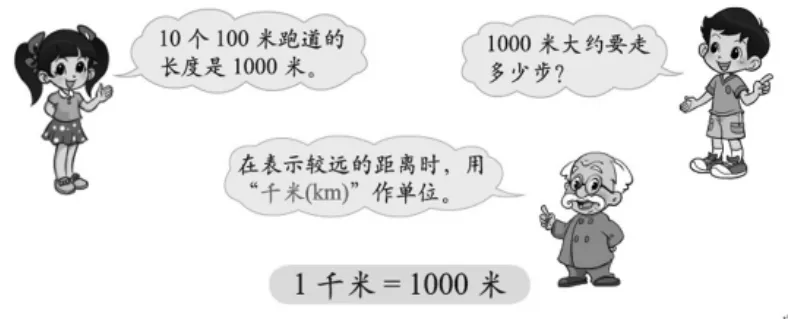

问题3是“1000米有多长,先想一想,再和同伴说一说”(如图3),该问题是在认识100米有多长的基础上,借助实际情境想象、认识1千米。

图3

教材设计的三个问题,层层递进,借助学生熟悉的“教室长”“步距”等,实际感受 10米、100米的长度,激发学生对测量活动的好奇心和参与测量活动的主动性,进而借助跑道等熟悉事物的长度,进行想象与推理活动,加强对千米实际意义的体会,从中感受数学与现实生活的联系。

那么,如何借助教材呈现的问题,带领学生展开学习活动呢?有的老师认为这节课太浪费时间,不如直接讲授让学生记住1千米=1000米,会换算就可以了;有的老师认为要关注学生自我的体验,不能光靠记忆,还是要实际体会1千米有多长,可以让学生在操场上慢跑5圈,感受一下1千米的长度;有的老师则认为1千米不用实际体验,根据前面两个问题推理就行了。经过讨论,我们决定沿着教材的编写路径,展开学生的学习过程,对是否让学生亲身体验1千米有多远,暂时保留不同的意见,视学生情况而定。

一、10米原来有这么长啊

师:凭你的感觉,10米有多长?

生:我觉得10米有这么长。(用手比画了一下,大概有1米多)

生:我觉得10米有我们1层楼这么高。

生:我觉得不对,应该比1层楼高很多,有5层楼这么高吧。

在和学生聊天的过程中,我发现学生对10米有多长并没有太多的实际经验和体验,看来有必要让他们亲自做一做。于是,结合教材呈现的第一个问题,分组让学生进行不同的体验,有的小组测量步距,有的测量臂长,有的测量教室长……

师:刚才我们分组活动,亲身感受了10米的长度,哪个小组和大家分享一下,10米到底有多长?

组1:我们小组测量步距,我的一步长大概是 25厘米,25+25+25+25=100(厘米),也就是说,4步是1米,40步就是10米。

生:40步能走10米,那你能走到哪里呢?

组1:我们实验了一下,大概能从教室的前面走到教室的后面。

组2:我们同意组 1的意见,我们小组测量教室的长是多少米,我们发现教室的长是10米少一点点儿。

生:你们是怎么测量的?

组2:我们拿着米尺,测量了10次,最后一次少一点点儿,可以忽略不计,所以教室的长大约是10米。

组3:我们还有一个方法,我们测量教室瓷砖的长,一块瓷砖的长是80厘米,10块瓷砖长800厘米,也就是8米,再有200厘米就是10米了。2×80=160(厘米),也就是1米60厘米。而我们教室的长是12块瓷砖,所以差一点儿就是10米了。

学生的学习潜能是激发出来的,二年级学生只学习过乘法口诀,这么大的数据也能算出来,真是不错。虽然在计算的时候,我鼓励他们用计算器,但他们自豪地说能口算出来,由此我想,学生的学习能力并不是按照年级界定的,而是要根据个体实际来界定,要允许学生越界或者延迟,这才是真正适合儿童的学习。

组4:我们小组测量了一下小组每个人的臂长,我们5个人手拉手大概是5米多一些,我们认为10个人手拉手大概是10米。

生:我给组4提一个建议,10个1米高的小朋友手拉手的长度大概是10米,但是我们现在有点儿高了,所以可以说9个人手拉手的长度大概是10米。

是啊,虽然我们是让学生体验一下10米的长度,学生却是在借助自己的生活经验进行推理。我相信通过上述过程的体验,学生对米这个长度单位的理解会更深刻。

组5:我们小组特别想知道几层楼的高度大概是10米,所以我们刚才站在2楼测量了一下1层楼的高度,大概是3米多。

师:说说你们是如何测量的。

组5:我们是两个人站在2楼的栏杆内,把卷尺垂下去,垂到地面时,下面的同学给个手势,我们再读数。

师:这也是体验10米长的方法,但需要注意安全。其实也可以在教室里测量教室的高度,同样可以得出结论。

师生一起在教室里用卷尺测量教室的高度,测量出大概是3米30厘米高,这样3层楼的高度就大概是10米了。

原来10米有这么长、这么高啊,在交流的过程中,学生有越来越多的思路感受10米的长度,这样的体验特别重要,因为这里体验得好,后续的学习会轻松很多。

二、估测需要找个参照物

在我认为,学生有了10米长的实践经历,估测100米的长度应该是水到渠成的。于是,我先让学生估测100米有多长,再来决定是否需要让他们真实地感受一下。

师:想象一下,100米会有多长呢?

生:1间教室的长是10米,10间教室的长就是100米。

这是个不错的推理,很多学生点头同意。那么,学生在真实的情境中,能否感受到100米的长度呢?

师:我们现在来估测,从走廊的最东头到最西头有多长呢?

生:呀,好长啊,我觉得比100米长。

生:我也认为比100米长,感觉比较长。

其实,从走廊的东头走到西头,一共有4间教室的长度,外加一个走廊和一个厕所,大概是50米的长度,为何学生感觉比100米长呢?究其原因,学生在判断的时候,很难想到要拿教室作为参照物来估测。

师:看一看,从走廊的东头到西头有几间教室?走廊和厕所可以折合成几间教室?

生:(恍然大悟)哦,没有 100米长啊!比100米短一半呢。

师:在估测长度时,你认为重要的是什么?

生:要找一个标准,比如,可以是一间教室长,也可以是10个人手拉手的长度。

师:非常好的体验。现在我们来估计一下,从我们教室走到校门口大概是多少米?

生1:(思考片刻)差不多是 40米,因为有 4间教室那么长。

生2:我可以用步距量一下,再算一算到底有多长。

生2的回答让我觉得特别兴奋,虽然他没有给出一个具体的数值,但他在寻找不同的参照物,想办法估测距离,我想这样的思维是值得提倡的。关于100米的长度,在课堂上我没有深究下去,而是鼓励学生下课后到操场上走一走,利用步距进行测量,并提醒他们注意用同样步幅和速度走完100米,还要记清楚结果,思考:是不是每个人测量的100米的步数都是一样的?为什么?同时,鼓励学生10人手拉手测量一下长度,看看测量几次是100米。这样做的目的是把学习延续到课外,让学生在做的过程中观察、体会,整体上看一看100米到底有多长,加强学生对100米的实际感受。

三、走1000米的意外收获

师:利用前面我们学习的10米、100米有多长的经验,你想象一下1000米有多长。

生1:1间教室的长是 10米,10间教室的长是100米,100间教室的长就是1000米。

师:我们学校大概有40间教室。

生2:我们学校所有教室连在一起的长度还不够1000米呢。

生3:要2个半这样学校的教室连在一起才是1000米呢。

生4:在测量 100米走多少步的时候,得出我大概走200步,1000米要走2000步呢。

生5:我妈妈每天要走 1万步,就走了 5个1000米。

生6:大人走的一步肯定比我们的长,1万步肯定比5000米长。

生7:(手拿米尺)这个米尺的长度是 1米,要1000个这样的米尺连在一起的长度,才是1000米。

师:是的,1千米=1000米。在表示比较远的距离时,用千米(km)作单位。想一想,你在哪里见过千米呢?

生1:我在高速公路上见过。

生2:马拉松比赛的时候跑的路程是用千米作单位的。

从交流中,不难发现学生已经能借助前面的学习经验推算1000米有多长了,而且在生活中,学生也见过千米这个单位,虽然不陌生,但是对于1千米到底有多长,学生是否有具体的经验?要不要实际体验一下呢?我决定利用余下的时间让学生到操场上走一走,实际感受1千米的长度。

师:我们学校的操场一圈是400米,两圈半就是1000米,也就是1千米,我们去实际走一走。

听到学习要求,学生特别兴奋,几乎是一溜烟地飞奔到操场上,我们确定了起点,让学生按照自己的步距和速度走一走1000米的长度。特别有趣的是,走第一圈时很兴奋,叽叽喳喳觉得好玩,走第二圈时有的人就蔫儿了,感觉有点儿累了,数自己步数的时候就有点儿心不在焉了,走第三圈时已经很疲劳了,但孩子们还是认真完成了“走”的任务,走完之后直接坐在地上,直嚷嚷累。

师:走完1000米,你有什么感受?

生1:本来觉得1000米也没有多远,但走起来真不短。

生2:这样一走,我觉得 1000米比100米远多了。

生3:老师,我想起来运动会的时候我们有1500米的长跑,跑起来很累的。

生4:是啊,每次我都埋怨生 A没有拿第一名,现在走一走1000米,我觉得生A能跑下来就很不错了。

生5:对啊,奥运会还有10000米的跑步呢,更需要意志坚定地跑下去了,要是一跑就觉得累,那就没法为国争光了。

孩子们的讨论虽然有点儿“离题”,但在走的过程中体验了1000米的远,体会到跑1500米长跑同学的不易,感受到奥运会10000米运动员的坚定意志,这也算是对1000米的另类体验和意外收获吧。