依托机器人创新实践平台的开放型创新人才培养实践

郑智贞 秦慧斌 梅林玉 严绍进 李瑞琴 赵正杰

(中北大学,太原,030051)

0 引言

机器人技术是机械、电子、计算机、控制、材料、人工智能多学科相互交叉与融合的新兴技术,不仅是新工科建设最具代表性的前沿交叉学科之一[1],同时也是《中国制造2025》战略中的十大重点领域之一[2]。

近年全国机器人产业快速增长,2016-2017年,在教育部备案机器人本科专业的高等学校已超80所,但高校、职业院校的课程设置比较滞后,而且机器人厂商提供的相关培训又存在品牌针对性过强、推广性差、培训网点有限等问题,难以达成系统的教学效果,导致工业机器产业人才短板开始凸显[3-5]。2016年,由工信部等联合发布的《中国机器人产业发展规划 (2016-2020 年)》明确指出,要组织实施机器人产业人才培养计划,加强大专院校机器人相关专业学科建设,加大机器人职业培训教育力度,加快培养机器人行业急需的高层次技术研发、管理、操作、维修等各类人才。

大学生创新实践平台是将知识、素质、能力和创新融为一体的综合性教学平台,是大学生工程教育中最高层次的教学平台,平台服务于学生,注重以创新为导向的能力培养[6]。机器人创新实践教学平台是各高校进行教学研究和工程训练理想的实践平台,可以培养学生的跨学科综合能力[7]。 因此,按照新工科建设行动路线,建设综合的机器人专业教育和研究平台,使之成为集教学、科技竞赛及活动为一体的开放性平台,对于培养高素质的机器人创新创业人才具有重要的现实意义。

中北大学机器人创新实践平台(以下简称机器人平台)成立于2014年9月,隶属于中北大学教务处,该平台主要致力于构建机器人开放型创新人才培养体系,提高中北大学机器人科技创新水平。本文对机器人平台的建设与运行机制、创新人才培养模式、校内外机器人创新实践共享平台建设等方面进行深入分析。

1 机器人创新实践平台运行机制建设

依照《中北大学深化大学生创新创业教育实施意见》、《中北大学本科生科技创新活动管理办法》,以机器人创新实践平台为中心,联合机电工程学院机器人研究所、机械工程学院机构学与机器人学科团队、工程训练中心、国家级电工电子开放实验室、各学院科学技术协会等,中北大学建立校内机器人创新实践共享资源平台,成立机械、电子、计算机科学技术、自动控制、机器视觉、传感器、材料、先进制造、多学科交叉融合的指导教师团队。

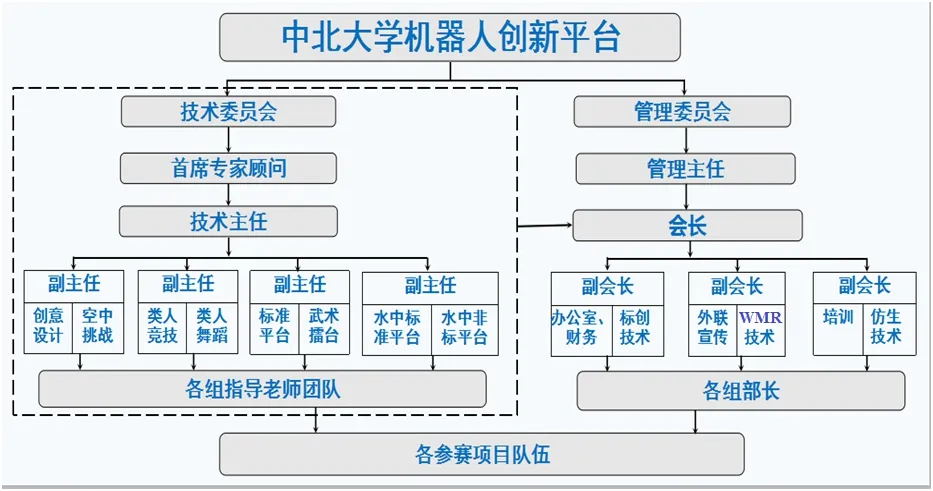

机器人平台主要设立技术委员会和管理委员会,其中,技术委员会负责平台的所有教学内容,直接工作对象为全部的机器人创新团队;管理委员会负责平台日常工作,其工作实体为技术性社团——机器人协会,该协会同时由分管学院团委和校团委指导,旨在增进协会与全校各类协会之间的交流,扩大平台的影响力。中北大学机器人创新实践平台组织架构如图1所示。

图1 中北大学机器人创新实践平台组织架构

机器人创新团队的组建和运行是平台运行的关键。机器人平台逐步形成以资深专家教授为领头,以教学经验丰富、工程实践能力强的中青年教师为实践活动指导主力,以有参赛经历的在读博士、硕士研究生为培训骨干的技术团队。技术委员会按照比赛项目分为对应的技术部,按照各技术部的技术背景要求,将对应专业背景的教师进行优势资源整合,形成合力,共同对本技术部的所有参赛队伍负责,同时在技术部之间形成良性竞争氛围;选拔管理能力较强的教师专职负责平台运行和组织管理,成立管理团队,负责平台的日常管理、对外宣传、会员管理等事务。机器人平台下设技术协会,协会干部由具有比赛经验的高年级队员担任。

2 创新实践平台的教学体系构建

2.1 开设机器人公共选修课

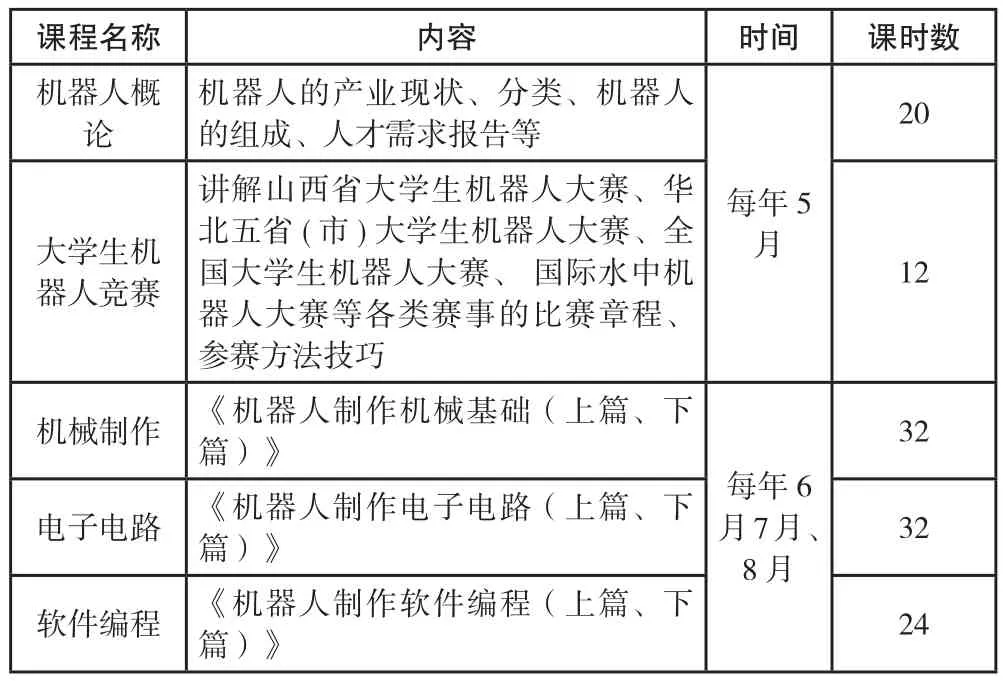

机器人技术涉及机械、材料、电子、控制和软件编程等相关知识,与本校开设的大部分理工科专业紧密相关,同时结合2015-2017年报名参加机器人大赛的学生信息进行综合分析,平台以表1、表2为框架,分两个阶段探索全校开设机器人技术相关选修课课程体系。

2.2 建立学生自主培训体系

培训体系包括开展科技创新文化活动月、机器人暑期学校,建立机器人专题创新实践大讲堂,举办科技作品展览、机器人高峰论坛等,鼓励本校学生参与其中, 2017年参加人数高达4880人。

2.3 创建开放性机器人实验室

开放性实验室作为机器人平台建设的重要内容,配有机器人小型元器件库、森汉表演机器人、投篮机器人、循迹机器人套装、水中机器鱼竞赛训练平台、水中机器人协作平台配件包、CHR物流搬运机器人竞赛专用场地等,为全校学生提供一个开放性的机器人制作、比赛场所。

2.4 开设创新研究型实验选修课程

开设“创新研究型实验”选修课程,让学习选修课的学生进行机器人制作实训实验。教师逐年根据机器人技术发展、竞赛的不断变化,将最新的机器人工程对象添加到教学资源库中,使学生通过表1、表2两个阶段的学习后,初步掌握机器人的设计与制作方法,可独立参加各类机器人竞赛,逐步形成“实践理论+动手操作+竞赛检验”完备的创新课程教学体系。

表1 中北大学机器人创新实践平台基础知识培训一

表2 中北大学机器人创新实践平台基础知识培训二

2.5 开展常态化项目管理与培训

训练项目根据复杂程度分为不同级别,由低到高,如:电路板设计与实践、机器人简易控制与装调训练、机器人系统集成训练以及机器人设计与创新训练等。每个层次的训练以某一个具体项目为载体,采取项目负责制,以各个创新团队为单位完成。由指导老师团队组织阶段性研讨和答辩,决定晋级更高层次训练学生的名单,逐层选拔出获得比赛资格的学生队伍。同时,在训练中培养学生勇于克服困难、精益求精的学习态度和严谨的科研精神。

3 营造机器人教育氛围

自2016年4月至今,机器人平台共邀请德国汉堡大学张建伟教授、加拿大约克大学张丹教授、麦奥尔堡大学白绍平教授、中国科学院自动化研究所喻俊志教授、北京交通大学姚燕安教授、中关村融智特种机器人产业联盟陈晓东秘书长、山东大学李贻斌教授等国内外机器人领域知名专家学者来本校进行机器人产业政策、机器人人才培养、科研选题及专项技术交流。千余名师生从中受益,营造了全校机器人教育的良好氛围,扩大了学校机器人教育的知名度。

4 赛学教相融合

机器人平台培养学生参加山西省大学生机器人大赛、华北五省(市、自治区)大学生机器人大赛、中国机器人大赛、国际水中机器人大赛等课外科技作品大赛,取得了优异成绩,2015-2017年期间,参赛学生共获国家级奖励40余项、省级奖励百余项,学校多次荣获优秀组织奖和特殊贡献奖。

其次,机器人平台对竞赛后的科技作品深入挖掘,申报各级大学生创新实验项目,并与本科毕业设计课题相结合,标志性成果不断涌现。2015-2017年期间,机器人平台获批国家级大学生创新创业训练项目10项,省级大学生创新项目16项。其中,“全地形侦查探测机器人”入选第九届全国大学生创新创业年会,“基于可控可重构并联机构的纸盒包装机器人”获2017年第十五届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛山西省赛区特等奖、全国三等奖。

此外,机器人平台重视学生课外科技作品的成果保护与深化研究利用,加强了专利申请讲座与专利知识产权培训。2015-2017年期间,机器人平台共为师生申报专利40余项,已授权发明专利12余项、实用新型专利 10项、软件著作权5项。

5 校内外创新实践基地建设

2016年,机器人平台与上海宇航系统工程研究所星天地创客空间合作,共建星球表面探测机器人创新设计联合实验室,并互派人员进行学习交流;机器人平台联合山西中创伟业企业管理咨询有限公司,成立了“中北1941众创空间”。

另外,机器人平台还与山西科硕自动化设备有限公司建立课外实践基地;与浙江天煌科技实业有限公司、中国科学院宁波分院机器人研究所、上海航天八院等公司建立全方位合作,推荐优秀本科生、研究生实习、就业;中北大学本科生、研究生、指导教师参加北京航空航天大学、清华大学水中机器人创新研究中心、华中科技大学等重点高校同类创新实践平台的“暑期学校”,参加国家级、国际级大学生机器人比赛培训、国内外机器人学术会议等。

6 结语

本文通过对中北大学机器人创新实践平台管理运行机制建设、教学体系构建、校内外共享资源建设介绍,展示了该平台初步构建了开放型的机器人创新人才培养体系,建立多个校外大学生机器人创新实践基地,这不仅拓宽了本校大学生机器人教育资源,也为开放型创新人才培养体系研究夯实了基础。同时,通过该平台活动,优秀人才效应显著,也为本校智能机器人实验班的成功开设、申报“机器人工程”本科专业奠定了重要基础。