生态批评视野下阿来与迟子建创作的相似性

——从“山珍三部”与《候鸟的勇敢》谈起

何梦洁,杨 晖

(江南大学 人文学院,江苏 无锡 214122)

生态批评最早源于西方,是一种在20世纪生态思想影响下兴起的批评范式,主要研究“作家的创作过程以及文本与环境的关系,研究并反思人类在地球上的生存方式和文明的发展对生态环境的影响”[1]。这一批评范式的思潮在20世纪70年代的欧美国家初见端倪,继而于90年代在美国达到高潮,随后传入中国。在西方生态思想和环境危机的双重作用下,中国文坛也涌现出一大批与生态主题相关的文学作品。自此,学术界对生态问题的关注和热议一直持续不断。多年以来,众多学者在创作中追溯生态意识,表达对自然的关怀,并立足现代性进行生态反思和批判,如贾平凹、张炜、铁凝、陈应松等作家的作品被纳入生态批评领域,而茅盾文学奖获得者阿来和迟子建也因其作品中蕴藏丰富的生态内涵而被视作生态文学创作的翘楚。

阿来的新作“山珍三部”——《三只虫草》《蘑菇圈》《河上柏影》在探究“人与自然”主题上体现出对《尘埃落定》《空山》等前期作品的继承与超越,并被学者于国华誉为“具有恢弘气度、诗意气质的生态文学典范之作”[2]。如果说自然对阿来而言,如同水源对草木那样重要,那对从小生活在大兴安岭密林深处的迟子建来说,大自然就是让她无比钟情的事物。迟子建在其新作《候鸟的勇敢》中,用优美细腻的笔调描写了候鸟在金瓮河保护站的生活,延续了苍凉中带有温情的写作风格。这部小说也成为迟子建继《额尔古纳河右岸》和《群山之巅》后又一书写人与自然关系的重要作品。

从生态批评角度看,阿来和迟子建的新作都关注自然,并在创作缘由、意象功能、生态思想和人性批判等方面呈现出诸多共同点,而且两位作家在文学所及的自然关怀、人性思考与美学建构等方面具有相似的价值认同。文学的价值不仅仅是寻找差异性,还在于在差异中寻找人类的共同性。

一、基于自身感悟的自然书写

在当代中国,多数作家更多关注人与人之间的关系,较少在意大自然与人之间的关系,但阿来和迟子建的创作却不同,他们对自然倾注了大量热情,如其新作“山珍三部”和《候鸟的勇敢》正是他们基于自身感悟的自然书写。阿来整日游走在西南藏区边地,而迟子建从小在东北密林深处长大,他们的作品都带有强烈的地域归属感,但两位作家对自然却都有着同样的热爱。在阿来看来,自然蓬勃的生命力不仅具有巨大的情感抚慰作用,还能唤醒被现代社会委顿了的生命激情。他曾说:“我自己就常常这样,在城市密集的人群中生活久了,或者是在自己书写过程中探究那些历史或生活的阴暗面久了,我调节自己最有效的办法就是去到青藏高原。那里地广人稀,直接面对的就是开阔美丽的大自然。所谓‘大美无言’。”[3]迟子建在访谈中也有相似的表达,她说:“我恰恰是由于对大自然的无比钟情,而生发了无数人生的感慨和遐想,靠着它们支撑了我的艺术世界。”[4]在迟子建眼里,大自然不但有呼吸有灵性,能够与人产生共鸣,而且还是她创作的灵感源泉。

“山珍三部”与《候鸟的勇敢》的诞生都源于作家对故乡的眷恋,对生活的亲历,有感而作。在之前的创作中,阿来倾向于选择宏大的史诗和传奇题材,关切没落乡村的风土人情,无论是《空山》中经历半个世纪历史激荡的机村,还是《瞻对》里那历经两百年风云变幻终于融化的“铁疙瘩”,都成为阿来小说中的重要主角。就像阿来自己所说的“故乡是我们抵达这个世界深处的一个途径,一个起点”[5],于是描写藏族乡村生活,讲述家乡的故事也就成为阿来的一种使命。但随着城市化进程的加快,乡村在众人视野中渐行渐远,消费文化的兴起又让出产珍稀物种的藏区被消费社会重新提起,继而“虫草”“松茸”等山珍便成为“乡村”与“城市”之间的奇妙联结。城市需求的激增给藏区生态带来了影响,这种物欲横流的社会也影响了人的心态,而且也影响到自然的生态。在这种情况下,阿来觉得有必要思索人与自然的关系,并写些什么了。因此围绕着虫草、蘑菇圈和岷江柏,阿来创作了“山珍三部”,即《三只虫草》《蘑菇圈》和《河上柏影》三部中篇小说。与阿来相似,迟子建对生于斯,长于斯的故乡也充满了眷恋。在迄今为止三十多年的创作里,她的笔墨始终没有真正离开过东北的黑土地。她从华夏版图的最顶端“北极村”开始,然后环视“地球村”,以东北为根据地展现人生百态,搭建人性复杂多变的舞台,建构自己的文学世界。正如她在谈及《候鸟的勇敢》的写作缘由时所说:“写过《群山之巅》之后,我又回到了这样一片故土,我依然钟情于这片土地,依然能在这片土地里面发现当下生活我们所面临的焦虑、矛盾、不公、欢笑、坚忍、眼泪等等这一切。”[6]

美国生态哲学家霍尔姆斯·罗尔斯顿曾说:“当人类意识到自己在这样一个生物圈中的存在,发现自己是这个过程中的产物时,就应感到,他们对生物圈共同体的美丽和完整负有责任义务。”[7]256可见,“山珍三部”与《候鸟的勇敢》的诞生既展现出他们作为作家“对生物圈共同体的美丽和完整”应有的责任和担当,还体现出他们试图通过文字唤醒人们对大自然关切的文学理想,促使人们自觉承担起对大自然的“责任和义务”。与美国当代深层生态学桂冠诗人加里·斯奈德相比,阿来与迟子建的新作虽然缺乏相对系统而深刻的生态思想,但他们那种以自身感悟为基础的自然书写却蕴含着丰富的生态内涵。他们对生态问题的思索贯穿于作品的方方面面,既体现在小说的叙事层面,又浸润于作品的思想层面。

二、建构多重结构的意象功能

在生态批评视野下,阿来与迟子建创作的相似性既表现在创作缘由方面,又展现在小说的意象功能和结构内涵方面,这也体现出他们在美学建构方面相似的价值认同。“山珍三部”与《候鸟的勇敢》都包含多重结构,就像一首首清晰而宏大的交响曲,而且生态意象在小说整体结构的建构过程中都具有举足轻重的地位。各个交响曲中交织着独立又有联系的结构,且随着故事一层层逐步展开,小说里的多重结构也被呈现在读者眼前。阿来和迟子建小说中的生态意象就如同谱写整首交响曲的重要音符,蕴含多样化意象功能,也为小说创造整体结构的多义性提供了可能。

多重的结构让小说具有丰厚的可阐释空间。简单而言,阿来和迟子建的小说结构主要可划分为三层。第一层是小说的浅层故事结构,主要以时间叙事为主。在《候鸟的勇敢》里,迟子建讲述的是金瓮河从春季开河到冬季封冻的过程,事无巨细,且较为完整地呈现了东北原野一年的面貌。在“山珍三部”中,阿来的时间叙事并不相同,但是却具有一个相似之处,即都是根据生态意象(山珍)的消亡而结束叙述。《三只虫草》诉说的是少年桑吉逃学挖虫草和卖虫草的故事,仅持续了一季虫草节的时间;而《蘑菇圈》的故事跨越半个世纪,几乎贯穿蘑菇圈大妈斯炯的一生;《河上柏影》的故事由人类学家王泽周讲述,然后故事随岷江柏被砍伐殆尽戛然而止,前后也不过十几二十年时间。阿来和迟子建在小说中呈现的第二层和第三层是文本的空间叙事,也是小说的深层结构。这两层结构借助生态意象沟通了自然与社会两个意义空间,主要展现人与自然之间的关系和人与人之间的关系,最终两个层次呈现出既独立又相互交织的关系。虽然阿来与迟子建在小说中呈现的生态意象的表征不尽相同,但它们却具有相似的意象功能。阿来“山珍三部”中的生态元素是以藏族山珍虫草、松茸和岷江柏等植物为主,而迟子建的《候鸟的勇敢》则主要是野鸭、白鹳等鸟类生态元素,但这些生态元素都蕴含着丰富的指意功能。意象的指意性又称象征性,也就是苏珊·朗格所说的意象作为抽象之物,作为象征,是思想的荷载物[8]。“山珍三部”里的虫草、松茸等生态意象既是整个自然界的缩影,又是金钱的符号,象征着人们在消费时代无处安放的欲望,而且虫草、松茸等山珍的消失也隐喻着自然的毁坏和传统藏族文化的消逝。迟子建笔下的候鸟不但代表着自然,成为人类膨胀欲望的象征,而且小说中的鸟类意象还与小说人物状态、命运相互映衬,展现出“异质同构”的美学特质。迟子建在《候鸟的勇敢》里,塑造了一对相濡以沫的东方白鹳作为自然界的代表,还在人类世界让憨厚的张黑脸与苦命的秀德师傅在相互体恤的贫苦生活中渐生情愫,使之与白鹳相互映衬。后来这对白鹳的生命形态也给这一对人带来灵魂上的启示和救赎。在白鹳与人物情感相通的基础上,体现了人与自然形成互相映照、彼此对应的关系。候鸟意象“异质同构”的特质不仅充盈了文本内容,使人物与鸟类形象双双得以提升,而且还在浮躁的现代社会中展现出一种与自然相契合的淳朴之美。

强大的建构功能也是生态元素展现出的另一种重要的意象功能。阿来和迟子建笔下的生态意象在作品中具有线索作用,不仅推动故事情节发展,还成为连接自然与社会两个意义空间的重要锁链,贯通人与自然,人与人之间的关系网络,促进了小说深层结构的形成。阿来笔下的“三只虫草,两个蘑菇圈和五棵岷江柏”成为“山珍三部”里的中心意象,具有高度的凝练性和代表性,也因作为消费对象而串联起从自然到社会,从乡村到城镇的整个消费链条,勾连起整个消费链上各个社会层级的人。以《三只虫草》为例,生长在青藏高原上的三只虫草被少年桑吉采摘,此时自然与社会之间的联系也因这三只虫草而建立。随后离开高原走向城市的三只虫草,又正式连通了自然与社会两个意义空间,建构起人与人之间的联系。三只虫草走向了三条不同的路径,一只虫草被书记在开环境保护会时喝掉;剩下两只被送给更高级别的“老大”。后来第二只虫草在人际关系网中旅行一圈后又回到社会底层,被普通人家买去给生命垂危的老人提气续命;最后一只虫草前途未卜,还在人类世界进行着神秘的旅行。“山珍三部”里的蘑菇圈、岷江柏和虫草一样,是植物也是金钱,属于自然也属于社会,而且三种生态意象自始至终贯穿于文本,使得三部小说皆成为独立自主又完整无缺的表意系统。由于意象的不确定性及其建构功能,为小说创造整体结构的多义性提供了可能,也让文本包含更加丰富的情感生命力。

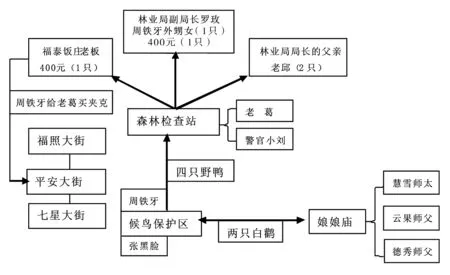

在《候鸟的勇敢》中,迟子建笔下的候鸟意象展现出强大的建构功能。春季河水开封,绿头鸭、白腰雨燕和东方白鹳等候鸟相继飞回了金瓮河候鸟保护区,管护站的站长周铁牙和“鸟痴”张黑脸也回到了工作岗位。候鸟保护区的重新运转直接连通了人与自然之间的桥梁,然后迟子建围绕着“四只野鸭”和“两只白鹳”,从纵向和横向两个维度并置线索,建构起人与人之间的关系网。小说中纵横交错的人物关系图示如下:

纵向关系网因候鸟保护区站长周铁牙偷捉四只野鸭,进行权钱交易而建立。在这个过程中,“野鸭”意象贯通了下层社会与上层社会的关系网,连接了候鸟保护区、森林检查站、平安大街等多个城郊地标,串联起周铁牙、检查站老葛、饭庄老板等人物,沟通了自然与社会两个意义空间。两只东方白鹳由于在娘娘庙里做窝,促进了张黑脸与德秀师父之间的联系,从横向维度搭建起僧俗世界之间的关系网。阿来说:“植物会把你带入它们自己的世界,它们生命的秘密世界,那是一个美的世界,一个有人活动其中的,有着深厚文化意味的世界。”[3]其实迟子建小说中的候鸟又何尝不是这样呢?它们将人带入自己的世界,让人感受纯净而和谐的自然之美,从而建立起人与自然,人与人之间的联系,创造出一个充满文化意味的世界。

三、呈现生态视阈的双重危机

阿来和迟子建笔下的生态意象蕴含丰富的象征功能和建构功能,不但赋予了“山珍三部”与《候鸟的勇敢》里虫草、松茸和白鹳等生态元素多样化解读的可能性,而且以生态意象为纽带建构的多重结构,也使小说内涵在深度和广度上得到了极大程度的扩展。自然与社会两个意义空间的贯通无外乎为探究人与自然关系,人与人之间的关系奠定了基础,那他们的创作除了在美学建构上呈现出相似的价值认同,还在生态思想和文学所及的人性深度方面表现出什么相似之处呢?

关注自然和批判社会一直是阿来与迟子建小说中两个相互交织、并行不悖的主题,他们的新作“山珍三部”和《候鸟的勇敢》也不例外。虽然他们的作品在语言风格、叙事手法等诸多方面存在较大差异性,但在生态思想上却表现出相似的内涵,即书写自然和精神所遭受的双重危机,传递出渴望人与自然和谐相处的美好祈愿。

无论是阿来的“山珍三部”还是迟子建的《候鸟的勇敢》,都在不同程度上展现出自然生态毁坏的现状。“山珍三部”由三个中篇组成,虽然三部小说在故事上没有直接必然的联系,但都以青藏高原上的某一种珍稀植物为主要对象,叙述了它们被过度采伐造成自然毁坏的过程,而且三部曲在表现生态危机的角度存在延续。高原虫草的稀缺——机村蘑菇圈的破坏——藏区岷江柏的消失,从稀缺到破坏再到消失的过程实际隐喻着生态破坏程度的加深。在《候鸟的勇敢》里,迟子建选择候鸟作为主要叙述对象,从金瓮河候鸟保护站开始着笔,通过野鸭、白鹳等生态意象,以点带面牵出一系列故事,还塑造了正反人物——爱鸟如命的临时工张黑脸和用候鸟行贿受贿的站长周铁牙,使之形成对照,凸显生态主题。迟子建并没有像阿来那样对自然的毁坏进行大笔墨直接描写,仅是在诉说主线故事时荡开几笔,从侧面展现出消费文化对当地生态环境所带来的危害。当瓦城的达子香花值钱的时候,人们就疯了似的采摘;当松树明子能够被制成佛珠开光出售时,人们可以为了得到松树明子而伐掉整棵树。这也就是周铁牙所谓的“一种东西值钱了,那就是这种东西落难的时候”[9]130。

动植物的命运预示着自然的命运,自然生态危机的出现也伴随着人们精神危机的产生。在传统藏族观念里,自然界的一切事物都是有生命的,无论是日月星辰、山川河流,还是花草鱼虫,因此在藏族作家阿来的笔下,我们或多或少都能感受到生命平等、人与自然万物浑融一体的藏族朴素的生态思想。《三只虫草》里有一个非常有趣的情节,就是多数藏民在挖掘虫草时会向山神祈祷,向虫草表达感恩,而且还会在应该将虫草看作生命还是金钱的问题上,小小地纠结一下。虽然藏民们纠结一下,“依然会把一个小生命换成钱”[10],但正是这种“纠结”表现出人们心中信仰与金钱之间的冲突,透露出人们试图继续履行人与自然和谐相处契约的意图。在《蘑菇圈》中,绝大多数人已经丧失了藏族传统信仰。松茸(蘑菇)在人们眼中不再是与人类平等的生命,而是金钱的象征。全村也只剩下蘑菇大妈斯炯还始终固执地捍卫着藏族古老的乡规民俗,会在森林中听蘑菇开会,会捧着被人踩毁的菌丝哭泣。在“山珍三部”的最后一部《河上柏影》中,以万物有灵思想为代表的藏族信仰已经被消费文化彻底驱逐。人们迫切地将大自然中有经济利益的东西兑换成金钱,甚至为了争抢一种不知名的石头大打出手。那时不仅人与自然之间的契约彻底破裂,人与自然万物浑融一体的传统思想也在消费时代烟消云散。

迟子建的小说中也体现出万物有灵、尊重生命等传统信仰的崩塌以及人与自然之间契约的破裂。迟子建虽然是汉族作家,但她从小生活的“北极村”毗邻鄂温克部落,于是她的小说也浸润着鄂伦春和鄂温克人“万物有灵”的信仰。在《候鸟的勇敢》里流传着一个关于候鸟的神话。因为林业局局长的父亲老邱和福泰饭庄老板在偷吃了春天飞回瓦城的野鸭后就相继去世,于是整座城市便流传着候鸟惩恶扬善的故事。虽然人们都传说候鸟是匡扶正义的使者,但他们并不确信,甚至有人利用传说谋取私利。那时,人与自然之间的契约已然破裂,“万物有灵”“天人合一”的朴素生态思想不过是传说盛行的土壤,实则崇敬自然的信仰已经在消费时代逐渐崩塌。多数人在思想上呈现出相信自然事物的神秘力量,但又因追逐利益而破坏自然的矛盾状态,这与阿来在“山珍三部”第一部《三只虫草》里呈现的藏民普遍的纠结情绪相似。与《蘑菇圈》里的斯炯大妈相同,迟子建笔下的张黑脸也是一个将尊重自然生命奉为人生信仰的人。他不懂人情世故,与整个趋利的大环境格格不入,只是一心挂念着候鸟,但最后他那并不圆满的结局也暗示了人与自然关系的隔膜,传统朴素生态信仰在现代消费社会的陷落。

揭示大自然所遭受的破坏和传统生态信仰的崩塌并不是一味控诉人们的罪行,而是提出渴望奏响人与自然之间的和弦,实现诗意栖居的美好祝愿。霍尔姆斯·罗尔斯顿在其著作的前言中援引了雨果曾说的一句话:“在人与动物、花草及所有造物的关系中,存在着一种完整而伟大的伦理,这种伦理虽然尚未被人发现,但它最终将会被人们所认识,成为人类伦理的延伸和补充……”[7]3于是,在多数作者都专注探讨人与人的问题时,阿来和迟子建突破社会与自然的藩篱,书写生态视阈中的双重危机,在思索人与自然契约破裂的过程中,从文学角度给予生态问题以有力回应。无论是“山珍三部”还是《候鸟的勇敢》都揭示了一个真相:现实生态的危机和人与自然和谐共处的愿望之间还存在空缺,也正是由于现实与渴望之间的这个空缺给人们提供了强大的希望张力,激发了阿来和迟子建对我们所面临的生态问题饱满的批判力量。

四、给予“文学即人学”新的阐释

优秀的生态文学创作绝不仅限于描写自然、展现自然的毁坏以及人与自然关系的破裂,还应触及社会更深广的方面,而且文学所及的人性深度也应纳入考量范畴。当自然与社会两个意义空间因动植物意象而贯通,自然的改变给社会带来了怎样的影响?马克思说社会是人与人关系的总和,那自然的变化是否也改变了人心?人与人之间的关系是否也因此发生变化?阿来和迟子建在探究自然奥秘以及人与自然关系的基础上,也对自然变化给社会、人心带来的影响表达了他们独特的思索与考量。虽然他们在各自的新作中批判的社会现实不尽相同,但在人性批判方面却体现出相同的特征,并从生态维度给予“文学即人学”新的阐释:在展现生态毁坏以及人与自然关系恶化的过程中,他们洞察了人与人关系的疏离;既批判欲望加持下人性的扭曲与异化,又在悲剧和苍凉中挖掘人性的善与温暖。

在“山珍三部”里,阿来叙述藏族乡村在现代化蜕变过程中所付出的生态代价,披露城市对乡村的掠夺,哀叹传统藏族文化的失落。迟子建在《候鸟的勇敢》里用优美细腻的笔调描写东北原野景色,诉说僧俗人情世故,触及东北根深蒂固的体制问题。虽然看似他们在各自的新作中展现的社会问题并不相同,但是对人性异化和扭曲的揭示都是他们反思人与人关系,进行社会批判的最主要内核。

对人性的犀利关注是阿来创作一以贯之的主旨。无论是开创了民族文学新高度的《尘埃落定》,还是重述藏族史诗的《格萨尔王》,都蕴含阿来对人性的深刻体悟,而“山珍三部”也在人性批评角度展现出传承与超越的特质。阿来在小说中书写自然生态遭受毁坏的表征,除了呈现人与自然和谐关系的破裂,还在深层次上体现出阿来对欲望、人性的追问。城市的需求直接导致山珍价格的飙升,人们对虫草、松茸的趋之若鹜实际隐喻的是人们对金钱的狂热渴望。因此,当虫草、松茸和岷江柏等山珍的价格被炒得很高以后,即使是处于利益链最底端的牧民、村民也被消费文化裹挟,激发出欲望。自然生态破坏程度与人们的欲望强度成正比,而且膨胀的欲望也会加重生态危机,正如阿来所说:“任何资源一定是越来越少,尤其是越来越疯狂的时候。”[11]在三部曲中,山珍稀缺——破坏——消失的命运与人们愈发膨胀的欲望相互映衬,人与人之间的关系也愈加疏离。斯炯大妈说:“人在变大,只是变大的人不知道如何放置自己的手脚,怎么对付自己变大的胃口。”[12]不仅普通人如此,连曾有佛法依凭的喇嘛也在欲望里迷失了。他们因为利益和百姓争抢虫草,凭借寺院的地理优势垄断松茸资源,甚至还大肆砍伐岷江柏修建佛殿,并通过一味搬演和渲染宗教故事的方式谋利,用小说中的话来说就是“人们拜物达到了不可思议的疯狂程度”[13]。商业需求对乡村秩序带来强烈冲击,藏民、山珍贩子、官员,甚至喇嘛都在欲望的沼泽中挣扎,人与人之间的关系因为利益而疏离,人性也在物欲横流的社会中扭曲和异化。

有学者说“迟子建早已被贴上‘温情’标签的背后,其实有着凌厉的一面。这凌厉不是说笔端有多么锋利,而是她融入对社会更多的体察和反思”[14],其实这种凌厉也体现在她对人性的深刻审视。在《候鸟的勇敢》里,迟子建也洞察了欲望对人性的异化和扭曲,但与阿来笔下金钱对人心的腐蚀不同,她侧重于从社会弱肉强食的残忍事实着笔,诉说社会贫富差距引发的心理落差,深入探究权力龃龉中隐含的人性问题。金瓮河流域的山林溪谷,是候鸟的大粮仓,但是小野鸭在觅食时很有可能成为花蛇的美餐,而花蛇也时刻被黄鼠狼所惦记。似乎自然界每天都在上演这样惊心动魄的生死存亡,可人类社会又何尝不是一场弱肉强食的游戏呢?迟子建借“植物——野鸭——花蛇——黄鼠狼”这条自然界最普通的生物链,影射的是人类世界的阶级层次和权力角逐。这条自然界的食物链与周铁牙送野鸭事件相互映衬,因为“野鸭”串联起来的是“防护站——检查站——林业局”的人类社会的“食物链”,这一层层的关系背后隐含的是权力的龃龉和人性的异化。除此之外,瓦城的社会层级划分还呈现出新的特点:鸟被分为候鸟与留鸟,人也有候鸟人与留鸟人之分。有权有钱的人像候鸟一样能够避开冷暖交织的人生,只享受春天的温暖,而无权无势的人只能留下来与乌鸦一起熬过寒冷的冬天。这样的差别也凸显出社会上下层级之间的隔阂,人与人关系的疏离。富的人抱团取暖,穷的人挣扎过活,贫富悬殊也因为权力的加持更加显著。没权没势的百姓会因砍伐一捆柳树做鸡窝就被罚,而有权有势的人却可以整车贩卖木材,这就恰如周铁牙所说的,“天地间所有的动物,无论低级高级,逃不脱弱肉强食,免不掉利己排他。”[9]141

“山珍三部”和《候鸟的勇敢》都蕴含着一种暖,那是一种苍凉的温暖,是见过人性丑恶却依然对人性充满希冀的暖。阿来将自然生态与人性生态、欲望与现实等矛盾冲突都汇集到三只虫草与桑吉、两个蘑菇圈与斯炯、五棵岷江柏与王泽周身上,通过讲述山珍的兴衰变化表达对社会现状的质疑和对人性丑恶的批判,但在批判和质疑中也蕴含阿来对人性所持的希冀。他笔下的桑吉、斯炯和王泽周虽然身处物欲横流的社会,却依然保有人性的美好,在消费文化和动荡秩序的夹击下始终坚守内心的纯净。阿来说“文学有责任反映真相,但是反映真相是为了社会往好处发展,所以文学中应该有温暖而美好的东西”[15],于是他们成为阿来笔下具有人性光辉的角色,是人性荒原上新生的虫草,也是经历物欲冲击余下的蘑菇圈。迟子建的新作《候鸟的勇敢》既沿袭了她“苍凉底色中溢出温暖”的特色,又在人性复归方面体现出与阿来相似的文学追求。她说:“没有抒写苦难,诗意怎么会呈现?没有描写人性的丑陋和寒凉,温暖何来?”[16]当瓦城的其他人或被动或主动卷入权钱交易时,迟子建笔下还有两个隐忍坚韧又彰显人性美善的人物——张黑脸与德秀师父。他们并没有因为贫富悬殊造成心理扭曲,也没有因为亲情的冷漠丧失善良的本真,更突破僧俗界限艰难相爱。他们如同故事最后在暴风雪中携手勇敢飞行的白鹳,以温暖与爱意抵抗人性的丑陋和卑琐。正如迟子建曾说,“其实暖是对人性有较高的期望值,也是一种宗教情怀。我也知道恶在人性的丛林中像荆棘一样密布……但我就想在这样的地方在迷雾当中寻一丝丝的亮光,在这无边的寒冷当中寻找这种丝丝缕缕的暖。”[17]

大自然和故乡给予阿来和迟子建无限的创作灵感,在基于自身感悟的基础上他们创作了新作——“山珍三部”(阿来)与《候鸟的勇敢》(迟子建)。尽管这些作品还缺乏深刻而系统的生态思想,可对人与自然问题的思索却始终浸润其中。他们赋予生态元素丰富的象征和建构功能,为多样化解读小说中的动植物意象提供了可能性,并在广度和深度上扩展了小说的整体结构。除此之外,阿来与迟子建还立足于现实进行生态思考和人性审视。他们在披露生态视阈的双重危机时,也传递出对人与自然和谐相处的美好诉求;在批判人性的扭曲和异化时,也挖掘人性的善与温暖,并从生态维度给予“文学即人学”新的阐释。总的来说,阿来与迟子建在作品中呈现的生态、心态和世态实际是社会多面的反映,而他们表现在创作缘由、意象功能、生态思想和人性批判等方面的相似性,不仅凸显出两位作家在文学所及的人性深度和美学建构上的价值认同,还在一定程度上也揭示了自然和社会两个意义空间里共性的内容。从生态批评角度切入,探寻他们写作的相似性,不仅能够加深对其小说思想文化内涵的挖掘,从而丰富两位作家小说的研究视野,而且还能在一定程度上推动学术界进一步关注文学中生态意识的表达和现代社会里人们的精神危机。