《史记》中之“为人”及其研究

阎 崇 东

(内蒙古师范大学 历史文化学院,呼和浩特 010022)

一、懿之对《司马迁为人学》之评价

懿之先生2014年6月23日在《光明日报》发表《司马迁的为人之道》一文,是对施丁先生专著《司马迁为人学》的评论,特摘要如下:

中国传统文化十分讲究为人之道。《大学》中的“修身、齐家、治国、平天下”讲的是人的“自立”,即如何为人处世。《左传》中的“立德、立功、立言”所谓“三立”,则是为人之道的具体体现。司马迁所作《史记》,以传人为主,以“为人、为政、为学”的“三为”为要。在这部50余万字的著作中,出现有关“为人”的论述达六七十处之多。施丁的新著《司马迁为人学》就揭示了司马迁的为人学,这在国内尚属首部。

该书上编写司马迁本人的为人……司马迁出身官宦之家,从小受家庭和严师的影响很大,讲究为人之道……

中编就写司马迁对历史人物为人的认知……在他笔下,武帝专制,迷信神仙,梦想长生不老,愚昧受欺而不醒悟。丞相公孙弘虚伪,处事阳奉阴违。丞相石庆谨小慎微,对皇帝唯唯诺诺。卫青身为大将军,领兵在外也唯皇帝之命是从。霍去病则贪图个人享乐,不顾士卒疾苦。司马迁的如椽大笔,写出了西汉朝廷风气。

下编篇幅最大,作者以《史记》中数十个人物为例,条分缕析地对他们的为人之道,作了深刻的剖析,道出了司马迁论述为人的几个重点。司马迁笔下的历史人物的为人,分为正直与邪曲,有为与妄为,士节与败类,交情与无情等。“正直”者如鲁相公仪休,楚相石奢等,都是正人君子。“邪曲”者如汉代的公孙弘,妒贤嫉能,于国无益,于民无利。“有为”方面,有为民治水的英雄人物大禹,有理想、有抱负,历经艰难而不悔的孔子。而“妄为”方面,则有吕不韦的政治投机,李斯的患得患失。司马迁都描写得淋漓尽致,刻画得入木三分。

懿之的文章对施丁的《司马迁为人学》一书进行了全面总结和高度概括,其评价和结论都是中肯和实事求是的,是我们阅读和学习这部专著的大纲和指南。

施先生认为:“司马迁的‘为人学’,是他的自立与‘三立’思想中最基本的问题,是他史学中优异的思想特点,在中国传统文化中具有突出的重要地位和影响,这是应当揭示和强调的。”“《史记》是以传人为主,司马迁把历史人物写得形神兼备,紧抓人情,感人至深。他尤其重视为人之道,在天人合一、事在人为的思想基础上,把为人与人为看成是个人荣辱、政治成败、风气好坏、社会安乱、国家兴亡的关键,也是历史变化的根因。”“司马迁的为人学,提醒我们撰写和研究历史,不仅要注意到政治、经济、军事、文化等方面,还要留心于历史传统中的为人问题。以史为鉴,以人为鉴,建设新的精神文明。司马迁是全世界公认的文化名人。他的为人学,是传统史学思想中的瑰宝。”[1]前言

二、施丁先生赠书始末

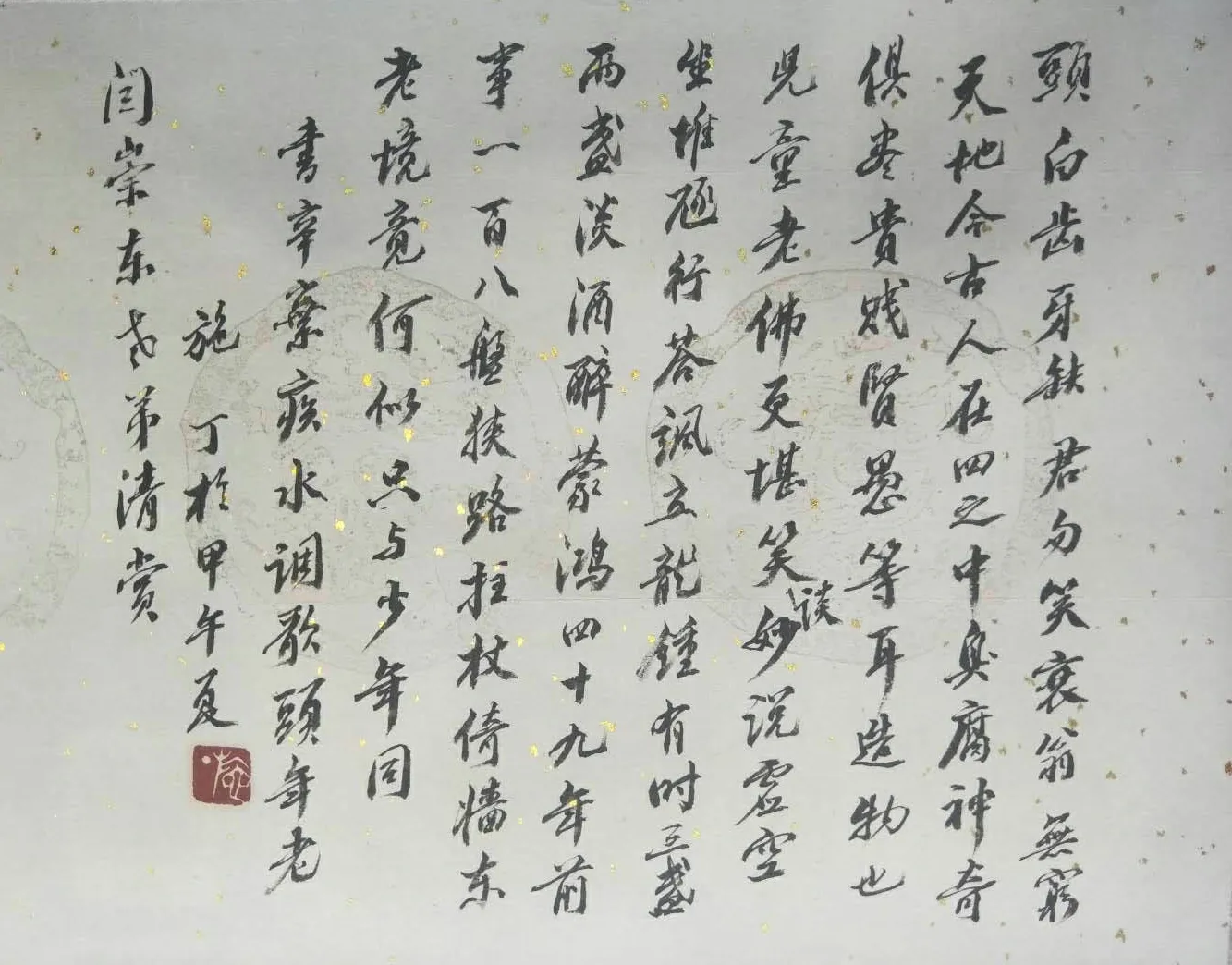

得知施丁先生的大作发表后,笔者立刻与其联系,表示了得到该书的意愿,没想到不几天先生便给我寄来一部,并在扉页上写明“阎崇东同志指正施丁于甲午夏”,笔锋有力,字迹漂亮。同时,还寄一用毛笔写的字幅(图1)。

图1 施丁先生赠予阎崇东的书法作品

几天后,笔者将施丁先生的大作和字幅交于可永雪先生看,后可先生写一《小引》云:

一日,阎崇东同志来,以施丁先生新出大作《司马迁为人学》一书及手书辛弃疾《水调歌头·年老》书法一帧见示。余素仰施公之为人与为学,许其为建国后《史记》学界之先驱,更喜他的新著与我多年来所萦绕胸怀的“司马迁关注人物‘为人’”问题深有所契,而先生将之提高到“为人学”的高度,启迪何如,注力何如!再细赏先生所寄崇东书法,翻检《稼轩长短句》,知辛氏此词原题《元日投宿博山寺见者叹其老》,愈知先生书此以赠,实寓自寄自况之微精雅意云尔。为防对原词理解上有未协未到处,于是又再翻检辞书,查得“堆豗”“答飒”确解,随手抄于另纸,交崇东同志,谓或可供有兴趣欣赏此词的青年同志作参考。可永雪于甲午秋。

可先生佩服施丁先生之为人与为学,并认为他是新中国成立后《史记》学界之先驱,这是符合施先生实际的,并不为过。同时也指出了施先生手抄《水调歌头·年老》字幅送于笔者,“实寓自寄自况之微情雅意”。

接到大作和字幅后,笔者即给施先生打电话,一来表示谢意,二来询问其身体近况。因为在2012年10月中国历史文献研究会新乡会议上,笔者就发现施先生身体大不如前。再从他给我写的字幅内容中明显看出是说他自己。接到电话后,施先生如实地说出他的病情——肝癌晚期,住院西医治疗基本不起什么作用。得知详情后,笔者又几次打电话想去家看望先生,还曾告知周少川、邓瑞全等先生一块儿去探望,但都被先生一次一次地拒绝。2014年底笔者又给先生打电话,他的回音已经沙哑无力。最终得知施先生已于2015年2月病逝,静悄悄地离开了人间,而《司马迁为人学》也成了他留给《史记》学人们厚重的遗作。

三、可永雪之“《史记》对传主‘为人’的关注”

早在1991年出版的《〈史记〉文学成就论稿》中,可先生就有“《史记》对传主‘为人’的关注”一节,并指出:“读《史记》,你可曾注意到,在纪传部分写到某某‘为人’如何如何的地方特多……不说篇篇有吧,起码三分之二的纪传当中都有,有的一篇还不止一句。”他认为《史记》所讲的“为人”,确切含义如何?内涵都包括哪些方面?就传中提到的“为人”的地方加以综合考察,大体不外以下四个方面:一是有的涉及人物的体貌习性;二是有的侧重人物的才能才干;三是有的指人物的品德操守;四是有的讲的是人物的性格个性。他指出:“仔细考察一下上列四类便可发现:第一,《史记》凡论及‘为人’,其含意总是与人物的‘功业’相对而言的,‘功业’侧重对人物功绩、贡献的政治评价和历史评价,‘为人’则侧重于对人的品德、操守方面的道德评价和对于人物性格特点的把握;第二,‘为人’的内涵虽可区分为四个方面,但就其实质来看主要是两点,一是人的品德、节操,包括才能才干;二是人的性格、个性,包括体貌、习性。”[2]342-344

2001年出版的《〈史记〉文学成就论说》中,可先生基本就是将《论稿》中的这一节誊写于此的。[3]194-1982012年出版的《史记文学成就论衡》中,可先生仍沿用了以上两书“《史记》对传主‘为人’的关注”一节之标题,但文字上又有了一些增加,如在“它是作者关注的重点由对事转向对人的一种具体体现与明显标志”后,又说:“而就其根源论,则司马迁对人物‘为人’的关注,乃是他对人类自我意识觉醒的认识达到空前高度的必然结果,是他抱有对人类的深刻关心和最深广的人生关怀的必然流露。”[4]179

不仅如此,可先生还在2016年3月发表了《论司马迁对人的研究》一文,文中指出:“司马迁极为关注人物的‘为人’。他为人作传,每每要‘想见其为人’。而其‘想见其为人’的过程,实际就是作者为所写人物塑像、捉魂的过程。司马迁对人和人心的研究达到了一个怎样的程度?回答是:从研究普遍的人性到解剖个体人物,以捕捉和锁定特定情势下人物的心理心态到民族性格劣根性的探掘与曝光,其所达到的深度、广度和高度都是空前的,司马迁称得上是中国历史上最懂人心的人。”[5]

正如可先生所讲“他(指施先生)的新著与我多年来萦绕胸怀的‘司马迁关注人物为人’问题深有所契,而先生将之提高到‘为人学’的高度,启迪何如,注力何如”那样,可先生从1991年就开始了“司马迁关注‘为人’问题的专题研究,而且在不断修改的过程中,有了更深层次的理解和提高。施先生在其临终之前写成了专著,并把它提到‘为人学’的高度来认识。”二位先生不谋而合地谈到“为人”“为人学”,正是他们一生学习《史记》,探究司马迁精神的真正体验。对《史记》一个方面又一个方面的研究,对司马迁精神的一代又一代的传承,正是我们《史记》学人们所追求的永久目标吧!

四、《史记》“为人”释例及浅见

“为人”一词在《史记》中多次出现,可先生在他的专著和文章中共有“89次”,施先生在其专著的《前言》中说“有五六十处明确地提到历史人物的‘为人’。”笔者通过自己考量,具有本文所指含义的“为人”当有60多处。在施丁先生的《司马迁为人》中,“司马迁笔下的历史人物的为人,分为正直与邪曲,有为与妄为,士节与败类,交情与无情”等四类。而可永雪先生在其《〈史记〉文学成就论稿》中认为,就传中提到的为人的地方,分为涉及人物的体貌习性,侧重人物的才能才干,所指人物的品德操守,讲的是人物的性格个性。而据笔者归纳分析,其“为人”所指主要包括了三方面的内容:外表形象、性格品德、生理特征。而在这三方面中,性格品德是最多最主要的,三个方面又往往交织在一起。也无论怎么区分,“为人”都是司马迁所写传目中的主线条。

(一)外表形象

司马迁在《秦始皇本纪》文中云:“秦王为人,蜂准,长目,挚鸟膺,豺声。”在刻画了秦始皇的外表形象后,紧接着又写出他的性格品德,“少恩而虎狼心,居约易出人下,得志亦轻食人”,而且“天性刚戾自用,起诸侯,并天下,意得欲从,以为自古莫及己”。他虽想让自己的基业“二世三世至于万世,传之无穷”,却落得江山两代而亡的结局。秦始皇的外表及其性格,决定了他的一生“贪于权势”,“专任狱吏”,“乐以刑杀为威”。贾谊认为秦始皇“怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道,立私权,禁文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始”[6]293-352,给其一生作了一个基本总结。

在《高祖本纪》司马迁描述“高祖为人,隆准而龙颜,美须髯”后,接着便写出了他的性格,“仁而爱人,喜施,意豁如也。常有大度,不事家人生产作业”,其人虽“好酒及色”,但“每酤留饮,酒雠数倍”。这里,司马迁将刘邦的形象和性格融合在一起,而且在细微之处亦反映出他的性格。而刘邦的名言“夫运筹策惟帐之中,决胜于千里之外,吾不如子房。镇国家抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。此三人者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也”[6]433-476,正是他将自己的性格发挥到了极致。

谈到陈平,首先进入人们眼帘的是“平为人长大美色”,是一位高大伟岸的“美丈夫”,其外表就使人有一种很舒服、靠得住的感觉。凭其长相,“门外多有长者车辙”,“里中社,平为宰,分肉食甚均”,其岳父张负“为平贫,乃假贷币以聘,予酒肉之资以内妇”,“卒与女”,看到了女婿陈平将来的发展,并坚定地认为“人固有好美如陈平而长贫贱者乎?”面对周勃、灌婴“反覆乱臣”之谄言和刘邦之狐疑指责,陈平坦荡地指出:“臣事魏王,魏王不能用臣说,故去,事项王。项王不能信人,其所任爱,非诸项即妻之昆弟,虽有奇士不能用,平乃去楚。闻汉王之能用人,故归大王。”并表明自己的态度,“诚臣计画有可采者,愿大王用之;使无可用者,金具在,请封输官,得请骸骨”。面对文帝的疑惑,陈平公开亮明自己的看法,“高祖时,勃功不如臣平。及诛诸吕,臣功亦不如勃。愿以右丞相让勃。”所以司马迁评价陈平:“常出奇计,救纷纠之难,振国家之患。及吕后时,事多故矣,然平竟自脱,定宗庙,以荣名终,称贤相,岂不善始善终哉!”[6]2479-2491陈平的性格和才干,决定他是“振国家之患”“定宗庙”之栋梁。

《游侠列传》文中云:“(郭)解为人短小精悍,不饮酒。”后文又再次讲“解为人短小,不饮酒,出未尝有骑”,不仅如此,司马迁在文末总结道:“吾视郭解,状貌不及中人,言语不足采者。然天下无贤与不肖,知与不知,皆慕其声,言侠者皆引以为名。谚曰:‘人貌荣名,岂有既乎!’于戏,惜哉!”裴骃《史记集解》徐广曰:“人以颜状为貌者,则貌有衰落矣;唯用荣名为饰表,则称誉无极也。”郭解虽为人短小,相貌外表还不及一般人,言语也没有被采纳的,但他能“以躯借交报仇”;竟认为“强必灌之”的其外甥“杀之固当,吾儿不宜”;他“急人之难”,“力折公卿”,用自己的侠义行为赢得天下人的称颂,“伟哉翁伯,人貌荣名!”[6]3842-3846

司马迁写李广,首先写道:“广为人长,猿臂,其善射亦天性也,虽其子孙他人学者,莫能及广。”他为人高大身长,臂长如猿,可以运转自如,所以他才能“见草中石,以为虎而射之,中石没镞”;“及居右北平,射虎,虎腾伤广,广亦竟射杀之”;“其射,见敌急,非在数十步之内,度不中不发,发即应弦而倒”;也才能在受伤被俘之时,虽被置“两马间,络而盛卧”的情况下,“睨其旁有一胡儿骑善马,广暂腾而上胡儿马,因推堕儿,取其弓”,“射杀追骑,以故得脱”。[6]3447-3458其出色的身体条件,最终为他赢得“飞将军”称号。

《史记》一书的“为人”中,直接涉及人物外表形象的不多,秦始皇、刘邦、陈平三人早于司马迁,但距汉武帝时代并不远,三人的名气、形象、事迹,应该还是司马迁同时期人所传诵和熟知的。至于李广,则有“余睹李将军悛悛如鄙人,口不能道辞”的说法。郭解也有“吾视郭解,状貌不及中人,言语不足采者”之证词。司马迁把描写人物的外表形象作为其“为人”内容的一部分,既说明了外表形象是人们了解人物的最直观的反映,也说明了它和人物的一些表现是密不可分的。

(二)生理特征

用“为人”来反映历史人物生理特征的在《史记》文中出现的频率并不多,但也足以说明司马迁在这个时代已经注意到了心理特征对人的行为活动的影响。

《老子韩非列传》文中云:“非为人口吃,不能道说,而善著书。”口吃的生理缺陷,促使韩非扬长避短,因此“以书谏韩王”,“作《孤愤》《五蠹》《内外储》《说林》《说难》十余万言”[6]2598-2599留于世。

《樊郦滕灌列传》文中云:“孝文帝既立,乃复封哙他庶子市人为舞阳侯,复故爵邑。市人立二十九岁卒,谥为荒侯。子他广代侯。六岁,侯家舍人得罪他广,怨之,乃上书曰:‘荒侯市人病不能为人,令其夫人与其弟乱而生他广,他广实非荒侯子,不当代后。’诏下吏。孝景中六年,他广夺侯为庶人,国除。”[6]3206这里的“为人”,即指市人生理上有疾病,不能生育,非亲子是不能继承侯爵的。

《张丞相列传》中云:“(周)昌为人吃,又盛怒,曰:‘臣口不能言,然臣期期知其不可。陛下虽欲废太子,臣期期不奉诏。’上欣然而笑。”[6]3247《史记正义》曾释云:“昌以口吃,每语故重言期期也。”在盛怒之下,人口吃的毛病会愈发突出,司马迁将周昌的这一为人缺陷写在传目中,给人以更加生动的印象。

《万石张叔列传》有这样一段记载:“仁(周文名仁)为人阴重不泄,常衣敝补溺袴,期为不洁清,以是得幸。景帝入卧内,于后宫祕戏,仁常在旁。”[6]3336由于周仁“阴重不泄”,故“得比宦者”,而且是一位不用动手术的宦者,皇帝似乎捡到了一个大便宜。周仁因自己有生理疾病而得幸于皇帝,也是为人因祸得福的一个生动例子。

以上例子说明,在两千多年前,司马迁已经注意到了人之一些特殊的生理现象对人物活动的影响,或是祸,或是福。无论怎样,这种“为人”从古到今都是事实存在,都需要我们了解和把握。

(三)性格品德

司马迁有关“为人”的叙述中,反映历史人物之性格品德的居多数。

“禹为人敏给克勤;其德不违,其仁可亲,其言可信;声为律,身为度,称以出;亹亹穆穆,为纲为纪。”指出大禹为人机智敏捷,强于勤奋;做事不背德,仁爱可亲,诚信然诺;语言和谐合于音律,举止行为合于尺度,权衡慎思然后行事;勤勉不倦,端庄恭敬。大禹在接受了舜让其“平水土”的使命后,“劳神焦思,居外二三年,过家门不敢入”,成为流传至今的人间佳话。“薄衣食,致孝于鬼神。卑宫室,致费于沟淢”,“开九州,通九道,陂九泽,度九山”,“天下于是大平治”,“于是敬禹之德,令民皆则禹”[6]63-103。大禹在司马迁“为人”笔下是最完美的人物。

《高祖本纪》文中云:“怀王诸老将皆曰:‘项羽为人僄悍猾贼。项羽尝攻襄城,襄城无遗类,皆阮之,诸所过无不残灭’。”此评语虽出自楚怀王老将之口,但对项羽的评价是实实在在,以事实为证的。项羽的劲捷勇猛、凶暴残忍,促使他“妒贤嫉能,有功者害之,贤者疑之,战胜而不予人功,得地而不予人利,此所以失天下也”。“然羽非尺寸,乘埶起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为‘霸王’,位虽不终,近古以来未尝有也。及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛己,难矣。自矜功伐,奋起私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。乃引‘天亡我,非用兵之罪也’,岂不谬哉!”[6]375-424太史公的评价还是给了项羽一定的地位,也指出了其性格所致,是其灭亡的根本原因。

在《绛侯周勃世家》中,司马迁对周勃性格用了比较多的文字。“勃人木强敦厚,高帝以为可属大事。勃不好文学,每召诸生说士,东乡坐而责之:‘趣为我语。’其椎少文如此。”认真一睹周勃传目,其一生完全是他性格的写照。他的质直刚强、诚朴宽厚、不善言辞在其传中表现得淋漓尽致。在秦末农民起义的多次战争中,他以“先登”为士卒之表率;在楚汉战争的将帅中他“功为最”;在平定诸侯王叛乱中,击破臧荼,韩王信、韩信、陈豨、卢绾等叛军;与陈平等谋卒诛诸吕迎立孝文皇帝,可谓功勋卓著。但有传言说其“欲反”时,周勃竟“不知置辞”,不如一小小的狱吏。正如他自己所讲:“吾尝将百万军,然安知狱吏之贵乎!”[6]2495-2512周勃之传目,正是他一生“为人”之缩写。

《孙子列吴起列传》文中云:“起之为人,猜忍人也。”又云:“吴起为人节廉而自喜名也。”两个“为人”下,描述了吴起为了仕途可“杀其谤己者三十余人”,可“与其母决”,可“杀妻以求将”,可吮“卒有病疽者”。也正因为有了超乎常人的行为,才能“将而攻齐,大破之”;“击秦,拔五城”;“为西河守,甚有声名”,“以拒秦、韩”,“南平百越;北并陈蔡,却三晋;西伐秦。诸侯患楚之强”,但也最终“以刻暴少恩亡其躯”[6]2621-2625。司马迁笔下吴起的“为人”,决定了他的成与败。

《李斯列传》讲到“扶苏为人仁”。正因为其人仁,面对胡亥、赵高、李斯三人合谋的假诏书,他毫不怀疑,“使者至,发书,扶苏泣,入内舍,欲自杀”。关键时刻,蒙恬对他说出了发自肺腑的中肯劝谏:“陛下居外,未立太子,使臣将三十万众守边,公子为监,此天下重任也。今一使者来,即自杀,安知其非诈?请复请,复请而后死,未暮也。”多么明大义而又智慧的话。扶苏却在“仁”的驱使下,坚定回绝,“父而赐子死,尚安复请!”[6]3080即自杀。千百年来,后人可惜扶苏自杀,企盼甚至规划扶苏上台后秦王朝的发展,历史的演化,但又怎么可能呢?

司马迁在《平津侯主父列传》中把公孙弘的“为人”描写得入木三分。“弘为人恢奇多闻,常称以为人主病不广大,人臣病不俭节。”“弘为人意忌,外宽内深。”公孙弘有“状貌甚丽”之外表,又有“学《春秋》杂说”,被推举为“贤良文学之士”的资本。但他认准“人主病不广大”,所以处处给人主以假象,“为布被,食不重肉”,“家无所余”,“与公卿约议,至上前,皆倍其约以顺上旨”。虽然他“少时为薛狱吏,有罪,免”;“使匈奴,还报,不合上意,上怒,以为不能”;使视西南夷,“还奏事,盛毁西南夷无所用,上不听”。尽管如此,他还是凭着自己表面上的谦恭和所谓的俭节、“养后母孝谨”虚假之行为得到皇上之厚遇。正因为他意忌,外宽内深,将与其“有郤者,虽详与善,阴报其祸。杀主父偃,徙董仲舒于胶西,皆弘之力也”[6]3549-3562。这样的为人,他用表面的一套取悦于皇帝,皇帝却就信任这样的人。公孙弘的性格和品德决定了他的行为,他的行为又彻底地表现了他的性格和品德。

汲黯恰恰是与公孙弘性格品德相反的人,他“为人性倨,少礼,面折,不能容人之过。合己者善待之,不合己者不能忍见,士亦以此不附焉。然好学,游侠,任气节。内行修洁,好直谏,数犯主之颜色,常慕傅柏、袁盎之为人也”。汲黯敢于直面公孙弘、张汤等大臣,甚至皇帝在他面前也有些下不了台。他“以数切谏,不得久留内”,“亦以数直谏,不得久居位”。皇帝怕他,但也不得不承认他是“社稷之臣”,认为“甚矣,汲黯之戆也!”[6]3747-3753汲黯之为人,指引了他一生之行为办事。

阅读《史记》,经常会看到“为人”一词不时地跃入自己的脑海,它出现的频率太高了,但以前并没有引起笔者的重视。看到施先生的大作《司马迁为人学》,才猛然觉得该书把我引导到了一个更高的认识境界。反过头来又认真地看了可先生先后三部专著的有关章节,也才明确可先生也早就注意到了司马迁的“为人”问题,他们之间真是“深有所契”,志同道合的学人们总是在互相学习和启发中把《史记》研究提到一个又一个新领域新高度。