刑事抗诉运行机制实证研究

——以广西2016年刑事抗诉案件为分析蓝本

潘 震,梁仁昌,黄 琳,陈双玲

(广西壮族自治区人民检察院 公诉三处,南宁 530028)

近年来,广西壮族自治区检察机关公诉部门始终围绕“强化诉讼监督意识、转变抗诉工作方式、不断提升抗诉效果”的刑事抗诉宗旨,以加大刑事审判监督力度为重点,以提升刑事审判监督能力为核心,延伸了检察机关对刑事审判监督的“张力”,抗诉案件数量有所提升,但同时也暴露出抗诉案件数量与起诉案件数量不成正比、承办人对案件本身研习不透等问题,严重制约着刑事抗诉健康有效运行。本文依托广西2016年的抗诉实践,以司法现状为切入点,对刑事抗诉工作进行量化分析,寻找影响刑事抗诉运行效果之症结所在,并探索“医治”该症结良方。

一、广西2016年刑事抗诉工作现状

2016年广西检察机关共审结刑事案件39123件,涉案人员51283人,提出抗诉167件,抗诉率为5.28‰,同比上升21.9%;撤回抗诉7件,撤回抗率为4.19%,同比上升40%。采纳意见率66件,其中改判54件,发回重审12件,采纳抗诉意见率61.11%。现笔者以收集到的138件抗诉案件(包含二审抗诉案件128件,审判监督抗诉案件10件)为蓝本加以分析,抗诉工作呈如下特点:

(一)抗诉案件类型分布状况

收集到的138件抗诉案件共涉及56个罪名,其中:贪污受贿犯罪50件,占抗诉案件总数的26.7%;渎职犯罪14件,占抗诉案件总数的7.5%;侵犯人身权利犯罪29件,占抗诉案件总数的15.5%;侵犯财产犯罪45件,占抗诉案件总数的24.1%;妨害社会管理秩序犯罪13件,占抗诉案件总数的7%;其他案件类型36件,占抗诉案件总数的19.3%(1)。

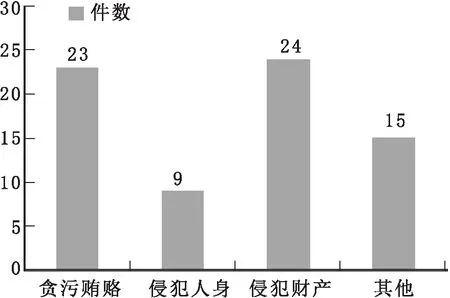

图2 量刑错误情况图

(二)抗诉理由分析

第一,138件抗诉案件中以量刑错误为抗诉理由提出抗诉的有93件,占67.4%(见图2)。

(1)以量刑畸重为抗诉理由提出抗诉的7件,占7.5%。其中以定性错误抗诉的有2件,量刑错误2件,主犯认定错误1件,违反量刑统一原则1件,定性及违法法定程序1件。

(2)以量刑畸轻为抗诉理由提出抗诉的83件,占 89.2%。其中检察机关认为认定自首情节错误导致量刑畸轻的有14件,认为适用缓刑错误的有6件,适用法律错误导致量刑畸轻的有72件,定性错误导致量刑畸轻的有18件(2)。

(3)以量刑偏轻为抗诉理由提出抗诉的3件,占3.3%。其中2件是未认定起诉书指控的部分事实,1件认为认定事实错误,将非法制造枪支认定为非法持有枪支。

第二,以定性错误为抗诉理由提出抗诉的有20件,占14.5%。

(1)公诉机关起诉时定性错误,一审判决亦予以认定,而抗诉机关改变定性提出抗诉的有3件。

(2)检、法两家对定性存有分歧的案件主要集中在非法吸收公众存款罪与诈骗罪、贩卖毒品罪与非法持有毒品罪、容留卖淫罪与组织卖淫罪、聚众斗殴罪与故意伤害罪等。

第三,以认定事实错误为抗诉理由提出抗诉的有71件,占51.4%(见图3)。

图3 以认定事实错误为抗诉理由案件类型分布图

(1)因一审判决减少起诉书指控事实而提出抗诉的有24件,一审判决无罪的为5件。另:起诉书没有认定携带凶器盗窃,一审法院对此亦没有认定,抗诉机关以此为由提出抗诉。

(2)以此理由提出抗诉的案件中,贪污贿赂案件23件,侵犯人身类案件9件,侵犯财产类案件24件,其他类案件为15件。

第四,以适用法律错误为抗诉理由提出抗诉的有72件,占52.2%。其中1件提起公诉时认定为累犯,一审法院亦予以认定,而抗诉机关却以认定累犯错误为由提出抗诉。

第五,以证据采信有误等为理由提出抗诉的有9件(其中认为证据采信有误的有5件,出现新证据的有2件,认为一审判决认定证据不足确有错误的有2件),占6.5%。

第六,以违法法定程序提出抗诉的有2件,占1.5%。

第七,因一审法院判决无罪而提出抗诉的共计9件(其中贪污犯罪2件,故意伤害犯罪2件,诈骗犯罪2件,故意杀人、敲诈勒索、交通肇事犯罪各1件),占抗诉案件总数的6.5%。

(三)广西抗诉案件地域分布

广西有15个市分院(其中一个为铁路运输检察院,案件数量少,2016年抗诉1件),抗诉案件数最多的是A市28件(起诉数5830件),抗诉率为5.57‰;最少的是L市3件(起诉数2313件),抗诉率仅为1.56‰;而起诉数最少的F市(起诉数989件)提出抗诉6件,抗诉率为6.09‰;抗诉率最高的是M市,抗诉率为8.25‰。见表1。

表1 广西各市院抗诉案件情况表

二、管窥蠡测:刑事抗诉运行中存在的问题

刑事抗诉作为检察机关履行审判监督职责的重要抓手,检察机关能否行之有效地在实然层面发挥这一职权应有的作用,关系到检察机关对刑事审判活动的约束力,为此必须立足实践,找寻“堵塞”其畅通运行的“障碍”所在。从对广西2016年抗诉案件进行量化分析可以窥探出刑事抗诉在司法实践运行中存在的一些突出问题,详述之如下:

(一)检、法对案件定性、证据采信及量刑情节认定方面存在分歧

从广西2016年抗诉案件数据分析所示,因一审法院判决无罪而提出抗诉的有9件,因一审法院删减指控犯罪事实而提出抗诉的有24件,因改变定性而提出抗诉的有20件,涉及量刑错误而提出抗诉的有93件,检察机关认为认定自首情节错误导致量刑畸轻的有14件。以证据采信有误等为理由提出抗诉的9件案件中,除了2件出现新证据以外,其余7件均与法院在对证据判断上产生争议。不难看出,检、法两家对一些案件在罪与非罪、此罪与彼罪、证据采信以及自首等量刑情节认定方面存在分歧。

(二)重个案,轻类案分析

就广西2016年抗诉案件以定性错误为由提出抗诉观之,法、检两家对定性产生分歧的罪名主要集中在非法吸收公众存款罪与诈骗罪、贩卖毒品罪与非法持有毒品罪等此罪与彼罪的认定,而这些罪名被法院改变定性绝非一次;再者,2016年仅广西D市T县检察机关就对2件贪污犯罪以占有公共财物的“非法性”认定错误为由提出抗诉,两起案件的抗点基本一致。不难看出检察机关未能针对类案及时进行研判、剖析。

(三)重抗量刑、轻抗定性,集中实体、鲜有程序抗诉

由广西2016年抗诉案件的抗诉理由可知,以量刑错误为由提出抗诉的有93件(以量刑畸重为抗诉理由提出抗诉的7件;以量刑畸轻为抗诉理由提出抗诉的83件;以量刑偏轻为抗诉理由提出抗诉的3件),以定性错误为抗诉理由提出抗诉的有20件;针对实体错误提出抗诉136件,针对违反法定程序抗诉2件。以量刑错误提出抗诉的案件数比例是以定性错误提出抗诉的案件数的约5倍,而在以量刑错误提出抗诉中以量刑畸轻提出抗诉的案件数远胜于以量刑畸重提出抗诉的案件数(见图2);针对违反法定程序提出抗诉的案件更是凤毛麟角(均为指控的罪名与审理的罪名不一致时,人民法院在判决前未听取控辩双方意见)。

(四)案件起诉质量存在瑕疵

以2016年广西抗诉案件数据为分析视角,公诉机关以此罪名提起公诉,一审法院亦按此罪名加以判决,而抗诉机关以彼罪名提出抗诉的有3件,分别是:K市2件,以容留卖淫罪起诉,以组织卖淫罪抗诉(维持原判);以寻衅滋事罪起诉,以抢劫罪抗诉(改判);B市1件,以容留卖淫罪起诉,以组织卖淫罪抗诉(维持原判)。C市Y县公诉机关起诉时未认定被告人“携带凶器盗窃”,一审法院对此亦根据起诉时的情节予以判决,抗诉机关以没有认定“携带凶器盗窃”为由提出抗诉(改判)。E市P县公诉机关起诉时认定被告人具有累犯情节,一审法院亦予以认定,而抗诉机关以认定累犯错误为由提出抗诉(改判)。被一审法院判决无罪的案件共9件。

(五)抗诉案件数区域差异明显

从理论上角度而言,审结人数多、办案量大的区域,抗诉案源相对较多。而从表1可知,抗诉案件数最少的是L市,只有3件,且都是市级检察院提出抗诉,其下辖的11个基层院均无抗诉案件(案件起诉数为2313件,抗诉率仅为1.56‰,远低于广西全区平均水平),其案件起诉数超过F市的2倍,而F市却提出抗诉6件。抗诉率最高的是M市,抗诉率为8.25‰,而其案件起诉数(1597件)仅为案件抗诉数最少及抗诉率最低的L市的约70%。不难得出,广西各市、区县出现了审结案件数较多,抗诉案件数则较少的倒挂现象,且呈现出区域抗诉案件数差异较大的情形。

三、追根溯源:对原因的追寻

上述种种问题势必造成刑事抗诉机制运行不畅,不利于有效发挥刑事抗诉的法律监督功能和保障人权功能等,因此要疏通刑事抗诉运行流程必须究其根源,寻找“堵塞”的缘由。

(一)立法层面失范

我国刑法起步较晚,虽然经过几十年地不懈探索已较完备,但尚有不规范之处,如一些罪状描述过于模糊且不够周延,部分司法解释相互冲突或者部分罪名急需出台相关司法解释以明确“情节严重”“数额特别巨大”的标准等。法律规定出现真空地带或不明确的规定,造成检、法两家因对法律理解不一,运用证据认定事实各异,以及对案件把握、认定维度的不同,甚至采信证据相同,也可能得出截然不同的结论,对自首等量刑情节的认定亦产生较大分歧。由此引发检、法两家对案件定性或者使用何种法定刑档次(特别是对适用减轻处罚还是从轻处罚)出现不同的理解。

现行刑法条文规定的法定刑幅度较大,赋予了法官较大的自由裁量权,在抗诉理由中以量刑错误提出抗诉的有93件,占67.4%。在司法实务中,同案不同判的现象时有发生,针对“量刑畸轻”“量刑畸重”比较容易判断,而对于在法定刑幅度内“量刑偏轻”“量刑偏重”的情形,不但被告人难以辨别,作为法律专业人士也无所适从。刑事抗诉权不仅是宪法赋予检察机关的法律监督权,更是一种司法救济权,以防止司法擅断。法定刑幅度过于宽泛给法官留下自由裁量的弹性空间较大使得检察机关刑事抗诉机制运行步履维艰。

(二)刑事抗诉法律功能失调

刑事抗诉的法律功能从其程序和实体进行考察,主要包括法律监督功能、实体公正功能、人权保障功能、程序救济功能四个方面[1]。 从2016年广西抗诉案件抗诉理由中可以窥探出检察机关重量刑抗诉轻定性抗诉(在量刑抗诉中重量刑畸轻抗诉,轻量刑畸重抗诉),重实体抗诉轻程序抗诉,而与之相对应的刑事抗诉的法律功能便失去平衡,具体来看:首先,对犯罪分子判处与之所犯罪行相适应的刑罚,体现刑法罪责刑相适应的基本原则亦无可厚非。弗兰西斯·培根曾言:“一次不公正的审判比十次犯罪危害更大,因为犯罪只是污染了水流,而不公正审判却真正污染了水源。”但对于罪犯而言,公正不但体现在对其量刑上,而且还应体现在对其定性上。对罪犯判处刑罚,限制其短期的自由,刑罚执行完毕即终结,但定性却是跟着罪犯一辈子的“标签”,且关系到被害人遭受何种犯罪行为的侵害,因此司法公正不仅仅是“罚当其罪”,同时还应当反映在准确对其所犯罪行的定性上,以实现刑事抗诉实体功能与人权保障功能并重。其次,丹宁勋爵曾言:“正义不仅要实现,而且要以看得见的方式实现。”若审判活动没有按照法定程序进行,这种对程序的蔑视无异于把法律规定的程序视为摆设,束之高阁,使司法变成任意性的活动,严重损害司法公信力和人们对法律的信仰。如果说上诉人提出上诉的目的是为了维护自己合法权益使其获得从轻处罚或者免受刑罚的心理需求,而刑事抗诉则是站在国家的角度,对法院违反法定程序的行为“亮剑”,履行其监督职责,维护程序的正当性。对于上述情况,虽然学界及司法实务部门已给予足够重视,但效果却差强人意。

(三)刑事审判监督能力失常

刑事抗诉监督能力与案件承办人员的业务素养、专业技能息息相关,需要案件承办人员从立法理论、司法实践等多视角对案情加以分析。通过审视广西2016年刑事抗诉案例显示,承办人员的刑事审判监督能力略显不足,主要表现在如下两方面:其一,部分案件承办人只就个案进行审查,没有做到触类旁通,对类案进行研判,导致同类案件提出抗诉后又撤回抗诉或者二审法院作出维持原判的裁定,抗诉意见采纳率随之下滑。我国虽然不是判例法国家,但当前司法实务部门越发重视对已决案例的指导作用,最高人民法院亦发布指导性案例,对类案判决进行指引,以维护司法统一性。其二,一审起诉案件质量有待提高。下面从定性和认定事实方面阐述:第一,从2016年广西抗诉案件中可知,因证据采信、认定事实、非法证据、瑕疵证据等被一审法院判决无罪的案件有9件,虽然有部分案件通过抗诉得以改判或以事实不清、证据不足为由发回重审,可一些案件二审法院依然作出维持原判的裁定。另外,一些案件以此罪提起公诉,却以彼罪提出抗诉,而二审法院以抗诉理由超出原公诉机关起诉书指控的事实,在程序上没有法律依据为由不予支持,抗诉显得苍白无力,毫无意义。第二,一些案件起诉时认定事实不全面或认定事实错误,一审法院亦未提出异议,抗诉机关以认定事实错误为由提出抗诉。出现上述情形或许与检、法两家对案件定性等存在认识差异有关,然而也与案件承办人员对案件定性把握不准、认定事实有误不无关系。尽管一些案件通过抗诉得以改判,维护了司法公正,但是也折射出起诉案件质量不佳,直接影响到抗诉案件质量,而抗诉案件质量又是衡量检察机关对刑事审判监督能力或抗诉水平的KPI(3),是刑事抗诉工作的生命线。

(四)刑事抗诉区域发展失衡

表1可以反映出刑事抗诉工作区域发展不平衡。首先,2016年在广西15个市分院中,抗诉案件数最多是A市28件,占17.6%,抗诉案件数最少的是L市3件,占1.9%,而其起诉案件数排第六位,由此可知一些案件数量相对较多的区域刑事抗诉工作不尽如人意,抗诉工作局面仍未打开。其次,广西共115个基层院,提出抗诉的有83个基层院,尚有32个基层院存在抗诉空白,占基层院的27.8%。即使同一区域各去、县院刑事抗诉工作开展不平衡问题亦较为突出,例如B市18个区、县院中,抗诉最多的基层院有3件,有9个基层院刑事抗诉处于空白状态,而在这9个基层院中不乏案件数量较多的区、县院也出现“零抗诉”,说明刑事抗诉工作尚有进一步提升的空间。

四、可能的进路:完善刑事抗诉工作的建议

刑事抗诉是法律赋予检察机关的重要职权,各级检察机关对该项工作都十分重视,最高人民检察院亦出台《最高人民检察院关于加强和改进刑事公诉工作的意见》等指导性文件,但在实际运行过程中因种种原因制约着该项工作的顺利开展,为更好地履行审判监督职能,维护司法公正,树立法治权威,建议从以下方面尝试对刑事抗诉工作加以完善:

(一)刑法规定精确化,程序抗诉显性化,量刑标尺科学化

目前我国刑法条文规定过于粗狂,对于部分罪名中的“情节严重”“情节特别严重”等应加以细化,并作出明确规定,使检、法两家在罪与非罪、此罪与彼罪、适用何种法定刑档次时有统一的适用标准,减少检、法之间因对理解和适用法律不一致而产生的分歧。鉴于此,建议全国人大常委会或“两高”联合出台相关立法或司法解释,改变以运用学理解释或根据办案人员的理解对案件定性或量刑情节进行裁判的现状。

如前所述,基于不同维度对刑事抗诉加以分析,刑事抗诉理由分为事实错误、定性错误、量刑错误、违反法定程序等。就审判程序违法提出抗诉而言,只有“严重违反法定程序,可能影响公正裁判”才能启动抗诉程序。针对审判程序违法提出抗诉的目的沦为纠正实体错误的工具,与刑事诉讼程序自身的正义价值追求相去甚远,这也许是司法实务中针对违反法定程序提出抗诉甚少的原因之一。为此,突出违反法定程序的显性地位,使违反法定程序的抗诉理由具有独立性,与此同时需细化各项审判程序,并对之加以分类规定。

正如一名论者所言,实际上,所有的制度都或多或少允许一定的自由裁量权[2]。但是自由裁量权过于宽泛则会引发权力被滥用的危险,毕竟“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验”[3]。现行刑法量刑幅度失之过宽而备受理论界的诟病,构建科学的量刑标尺已迫在眉睫,最高人民法院已相续出台23个常见罪名的量刑指导意见,这相对于现行刑法468个罪名来说只是冰山之一角,并不能满足司法实践的需求。马克思曾说:“一种科学只有成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步。”[4]“科学的量刑结论应当是能够预测的和重复验证的,哪怕是对某个量刑情节的评价进行微小的变更,都会引起量刑结论的波动。”[5]建议依照赵廷光教授在《中国量刑改革之路》一书中提出的量刑改革理论,采用数学方法,根据每一位被告人的罪名和犯罪情节运用数学公式精确的计算出其所应承担的刑罚(可以精确到天数),由此可以避免“估堆”量刑,使量刑更加科学化、精细化。

(二)转变抗诉理念,拓展抗诉范围

思想是行动的先导,要增强抗诉的全面性,首当其冲的是要转变抗诉理念。在全面审查案件的基础上,将现实司法公正真正地成为抗诉的落脚点,做到实体与程序、定罪与量刑、抗畸轻与抗畸重并重。分述之:首先,实体固然重要,但程序也不能忽视,需摒弃程序是次要的,只要不影响实体即可的错误思维,需予以刑事诉讼程序应有的关注。检察机关刑事抗诉工作是对法官审判活动进行全程监督,包括实体与程序,程序公正与审判公正密不可分,所谓“皮之不存,毛将焉附”。其次,现行刑法共规定37档法定刑,分别配置给878种罪行,例如“处3年以上7年以下有期徒刑”这档法定刑就适用于110种罪行,“处3年以下有期徒刑或拘役”这档法定刑就适用于103种罪行[6]。由此可知同一法定刑档次中有罪行重合的情况,换言之,即使法定刑档次相同,罪名亦千差万别,这样就极可能出现罪名(或罪行)不同法定刑档次却相同的情形,定罪错误但量刑却适当便不足为奇。而从诉讼流程来看,必须先解决定性问题,在此基础上才能判断其对应的量刑问题,定性与量刑在某种程度上是一种因果关系。司法实务中将“量刑明显不当”与否作为抗诉的首要条件,这显然是本末倒置。为此必须打破“量刑显明不当”与否作为刑事抗诉理由的垄断地位,将案件定性与量刑放置同等高度。最后,端正抗诉认识,正视“轻罪重判”。《人民检察院刑事诉讼规则》第五百八十四条规定:“重罪轻判、轻罪重判,人民检察院即可认为属于判决、裁定确有错误。”放眼于司法实践,部分检察人员依然沉浸于追诉犯罪的角色中,对于轻判的案件自然会主动提出抗诉,而对重判的案件则甚少提出质疑。对此,检察人员应认清抗诉权的审判监督性质,摆正监督者的位置,力避“重打击、轻保护”的意识倾向。

(三)强化能力建设,提升抗诉水平

“打铁还需自身硬”,作为实务部门的检察人员特别是年轻干警,对如何正确运用法律研判案情显得尤为重要。正如在适用刑法解释时,“必须对刑法规范与案件事实交互的分析处理,一方面是抽象的法律规范经由解释成为具体化的构成要件,另一方面,要将具体的案例事实经由结构化为类型化的案情”[7]。因此,检察人员可通过如下方式提高其对案件审查的能力、发现和分析问题的能力,运用证据和法律知识论证问题的能力,进而提高案件质量,从源头上把好抗诉关。一是互换控辩角色,采用控辩模式换位思考,审查抗诉案件的事实、证据和法律适用等。二是在吃透案情的基础上,找准案件争议点和分歧点,善于从中发现抗点,复核、补充相关证据,为庭审打下扎实的基础。三是通过岗位练兵、业务培训、观摩庭审等,提升检察人员业务素养。四是深化刑事抗诉理论研究,着力研判对刑事抗诉界限不明以及对案件定性和量刑情节等存在分歧之处,做到精准抗诉,强化抗诉效果。

(四)上下级联动,发挥“检察一体化”优势

从前述数据中不难发现,广西刑事抗诉案件出现空白的区、县比例较高,在刑事诉讼监督中建立公诉一体化机制,有利于整合公诉资源,合理配备公诉力量,形成监督合力,增强监督效果[8]。对此,首先要建立抗诉联动机制,调动全区检察机关公诉部门办案力量,紧密协作,形成全区“一盘棋”的刑事审判监督模式。其次,强化刑事抗诉案件抗前请示及抗诉指导工作。针对法院无罪判决、职务犯罪案件、死刑案件、黑社会性质组织案件等影响较大的案件,提出抗诉前应向上一级检察院请示汇报,上下级达成共识,降低撤回抗诉率。与此同时可以寻求上级检察院支持,排除外界干扰,确保抗诉工作顺利开展。另外,上级检察机关需在刑事抗诉的标准、案件质量等方面加强对下指导,帮助下级检察院提高抗诉能力,拓宽抗诉案源。

五、结语

通过数据分析及审查案件材料,近年来刑事抗诉案件数量上升的同时,也显露出刑事抗诉在实际运行中存在的问题与不足,随着法治进程向纵深方向发展,司法改革不断深入,对刑事抗诉工作提出了更高的要求。为此,刑事抗诉需力求案件数量与质量并驾齐驱,抗诉案件类型多元化,精准把握抗诉标准,反复推敲案件定性及量刑情节,当刑事审判活动有失偏颇时,敢于依法履行法律监督职能,切实维护司法的公平正义,以期增强刑事抗诉的科学性。这是一项长期而艰巨任务,但却值得为之不懈研究与探索。

注释:

(1)该138件抗诉案件中有一人犯数罪或多人犯数罪,且分属于不同案件类型的情形,因此案件数量为187件。

(2)有以定性错误与适用法律错误等并存为由提出抗诉的情形,因此件数总和超过83件。

(3)键绩效指标(KPI:Key Performance Indicator)是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标,是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具,是企业绩效管理的基础。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任,并以此为基础,明确部门人员的业绩衡量指标。