关中汉唐帝陵分布及陵区水土流失观测分析

杜忠潮

(咸阳师范学院 关中古代陵寝文化研究中心,陕西 咸阳 712000)

陕西省关中地区是周秦汉唐等十三朝的古都和京畿之地,集中分布着以汉唐为代表的帝王陵寝。该地区帝王陵墓数量之多、分布之密集,在我国乃至世界上实属罕见,被誉为“东方帝王谷”,堪与同纬度地带的“埃及帝王谷”相媲美。这些帝王陵寝是周秦汉唐历史的缩影和十分重要的文化遗产,具有很高的学术价值和旅游资源价值[1]。因此,关中地区汉唐帝陵的空间分布及陵区水土流失问题,引起了专家学者的关注和研究。譬如就汉唐帝陵的空间分布,杨哲峰采用现代电子地图(Google earth)所提供的地理坐标数据等信息观察发现,渭北西汉9陵的空间布局基线是以长陵东、西陵之间的中点与茂陵封土顶部正中的连线,其与东西向纬度线之间形成21°左右的夹角[2]。于志飞等推断西汉11帝陵范围的设计基线应为一直径75 km的圆形。茂陵、霸陵、杜陵等共同标示出该基线的边界,其他西汉帝王陵的方位均不出此圆,形成帝陵布局的空间秩序[3]。李世忠等认为西汉11帝陵围绕汉都长安城呈现为“勺柄形”带状分布[4]。王双怀提出关中唐代帝陵“以唐都长安为中心,东连泰陵,西连乾陵,可形成一个102°的扇面,东西长140 km,总面积将近3 000 km2,分布的地理范围相当广大”[5]。就汉唐帝陵区水土流失问题,桑广书分析了秦末以来渭河河道北移和咸阳原边坡地貌的变化,得出侵蚀沟谷的发展速度和原边窑洞带的村庄平台是人类斩齐原坡,挖掘窑洞,使原边逐步后退的结果[6]。雷祥义等[7]、许领等[8]、范立民等[9]、王德耀等[10]、桑广书等[11]分别对泾河南原边坡滑坡的类型、形成条件、发育机制和影响因素等进行分析,并提出滑坡的防治措施。张俊辉[12]、杜忠潮等[13]分析了五陵原边坡地貌发育所致水土流失,及其对文化遗存的破坏,提出五陵原文物保护利用的关键是绿色营造和可持续发展。秦建明等指出滑坡可使区域文物受到严重的或毁灭性破坏,轻则建筑倾斜倒塌,遗址被切断并扭曲扰乱,重则建筑彻底毁灭或埋没、消失于土中水下[14]。此外,桑广书[15]、雷祥义[16]、何小林等[17]、王文胜[18]等还就泾阳南原(五陵原北坡)滑坡发育机制及其影响因素进行观测分析,等等。

笔者2017年6月至2018年3月期间,对关中汉唐帝陵分布区所作的有关西汉帝陵(主要是五陵原上9座帝陵)及其陪葬的皇后陵地理坐标(经纬度、海拔高程等)和唐代帝陵(主要是端陵和建陵)陵园南司马道(神道)侵蚀冲沟发育状况进行观测和考察。本文就该考察中所观察的现象和观测的基础数据作梳理、分析和总结,旨在探究汉唐帝陵空间布局的奥秘及陵区地表侵蚀的趋势,为帝陵大遗址保护利用提供借鉴。

图1 西汉帝陵及其陪葬的后妃陵空间布局

1 汉唐帝陵空间分布的观测与分析

1.1 五陵原西汉帝陵空间分布的观测与分析

笔者在2017年6月至2018年3月期间,对咸阳五陵原(现属西咸新区秦汉新城)上的9座西汉帝陵及其陪(合)葬的皇后陵所处空间位置的地理坐标(经纬度、海拔高程等)进行了系统观测。采用的仪器设备为GARMIN公司(台湾)制造的eTrex手持GPS。对每一座帝(后)陵封土(陵冢)顶部中心点各测量一组地理坐标(经、纬度)、相邻陵间距及其连线的方位角(表1)。

从这些实测结果来看:(1)咸阳五陵原上西汉帝陵及其陪葬的后妃陵地理坐标纬度最低(偏南)的武帝茂陵(34°20'18.13"N)与纬度最高(偏北)的孝景王皇后陵(34°26'47.1"N)纬度相差6'28.97";地理坐标最偏西的李夫人英陵(108°33'42.9"E)与最偏东的孝景王皇后陵(108°56'50.8"E)经度相差23'07.9";相邻陵冢间平均经、纬度差各为1.22'和0.20'。(2)以各陵冢地理坐标(经度为横坐标,纬度为纵坐标)在Excel 2016软件系统中生成散点折线图(图1),并借助“添加趋势线”功能生成西汉帝陵及其陪葬后妃陵的空间分布基线(图1中虚线)。该图中每座西汉帝陵与其陪葬的后妃陵形成相对聚集的“帝-后陵”组合,这些“帝-后陵”组合之间相对分散,并在地平面上呈西南—东北走向“一”字型排列。每个“帝-后陵”组合内帝陵与其陪葬的后妃陵之间的经度差介于15.7"~47.2"、纬度差介于0.44~11.97";相应的帝、后陵之间间距介于408~1 209 m;“帝-后陵”组合间的经度差介于52.10"~3'52.5"、纬度差介于 4.48"~1'23.07";相应的“帝-后陵”组合间距介于1 337~6 353 m。(3)咸阳五陵原上9座西汉帝陵及其陪(合)葬的后妃陵的地理空间分布,绝大多数与长达百里的西南—东北向的空间分布基线(图1中虚线)极为接近。其中孝武李夫人英陵、孝昭上官皇后陵(平陵西陵冢)、孝元王皇后陵、哀帝义陵、孝哀傅皇后陵、惠帝安陵及吕后陵(长陵东陵中)处在该基线上,昭帝平陵、元帝渭陵、高祖长陵等与该基线十分接近,武帝茂陵、成帝延陵和景帝阳陵等距离该基线稍远些,离开基线最远的是平帝康陵和孝平王皇后陵。

表1 五陵原西汉帝陵及皇后陵地理坐标(经纬度)GPS观测值

上述现象极为耐人寻味,西汉朝(前202—8)绵延二百余年、历11位皇帝。咸阳五陵原上9座帝陵,一般分为三个时期:早期三陵中的高祖刘邦前195年、吕后前180年合葬长陵,惠帝刘盈前188年葬安陵,景帝刘启前141年、孝景王皇后前126年合葬阳陵;中期的茂陵和平陵墓主葬年分别为前87年(武帝刘彻)和前74年(昭帝刘弗陵);后期“四陵”中前33年元帝刘奭葬渭陵、前7年成帝刘骜葬延陵、前1年哀帝刘欣葬义陵、公元6年平帝刘衎葬康陵。其中史书明确记载建造周期的有:汉景帝阳陵(前153—前126)、汉武帝茂陵(前139—前87)、汉元帝渭陵(前40—前13)、汉成帝延陵(前31—前7,中途弃建4年)等。从时间上看,汉高祖葬长陵至汉平帝葬康陵200多年,这期间仅有汉文帝刘恒选葬渭河南的白鹿原北端的霸陵(前157)和宣帝刘询选葬杜东原(鸿固原)的杜陵(前49),也就是说汉景帝刘启和汉元帝刘奭继位之后分别重回咸阳五陵原主陵区选址建造寿陵;从空间上看,汉武帝刘彻继位于汉景帝刘启,其所建造的茂陵与汉阳陵相距50 km以上。然而,这一切时空上的演化变迁,却未能改变一个客观事实:西汉相继葬于咸阳五陵原的9位皇帝及其陪葬的后(妃)18座陵冢,基本沿着一条长达百里的空间基线东西排列。有前贤认为渭北的西汉9陵,“表现为一种松散的、事先未经规划的、甚至是无序的“大墓地”形态,与商周那种“集中公墓制”有着本质的区别”[19]。观测结果表明,咸阳五陵原上的西汉帝陵表现为有别于商周“集中公墓制”的“大墓地”形态,无疑是中国古代陵寝制度演化史上的创新之举。可是,认为这些帝陵的空间排布“事先未经规划的、甚至是无序的”说法未必有充分的依据,或者说此种定论还有待考证。在2 000多年后的今天,可以借助现代测绘技术和Google earth卫星影像地图的信息,确定出西汉帝陵及其陪葬的后(妃)陵冢在咸阳五陵原上的地理空间分布基线(西南—东北向)与大地平面上地理经线的交角为76.05°①西汉帝陵及其陪葬的后妃陵空间布局图中,诸陵冢的空间分布基线基本与汉哀帝义陵—孝哀傅皇后陵、汉惠帝安陵—吕后陵(长陵的东陵冢)的方位线重合,故其方位角可依据该两段陵冢连线的方位角确定为76.05°。,与当地地理纬线的交角为23.95°。如果只考虑9座帝陵的地理坐标,则该空间分布基线(图2)大体同汉哀帝义陵陵顶中心点—汉惠帝安陵陵顶中心点连线的空间方位一致,其与大地平面上的地理经线交角为70.75°,与当地地理纬线交角为19.25°。除了汉平帝康陵稍显偏离之外,其余8座西汉帝陵几乎是处在这条空间分布基线或与之极为接近。古代人的观测定位技术,及其对咸阳五陵原地貌大势的谙熟令人叫绝。

图2 渭北西汉9座帝陵的空间布局

表2 关中地区唐陵的地理经纬度位置及其差距

1.2 唐代帝陵的空间分布基线

关中唐代“十八座帝王陵墓都分布在首都长安以北的渭北地区(跨乾县、礼泉、泾阳、三原、富平和蒲城六个县区)。具体些说,分布在东经108°13'至109°39',北纬34°34'至35°03'的范围之内”[5]。基于前人的研究,笔者根据各帝陵陵位的经纬度数列(换算为十进制),借助Excel 2007系统的“图表工具”生成关中地区唐代帝陵陵位分布图(散点图)及其空间分布趋势线(基线,图3)。并在现代地图(百度地图),对关中“唐十八陵”西起乾陵、东至泰陵,按相邻帝陵之间的直线距离进行测距、并计算了二者之间的经纬度差异(表2)。

(1)关中地区唐18陵地理位置的纬度差为0°29',经度差为1°26';空间上相邻帝陵地理位置的纬度差最大为11',最小为0',平均为1'46";相邻帝陵经度差最大为16'最小为0',平均为5'07";相邻帝陵的间距最大为26 km,最小为3.5 km,平均14.5 km。剔除三原县境内庄陵、端陵、献陵与富平境内简陵、元陵、章陵、定陵和丰陵之间的南北向间距,唐代18帝陵相邻陵位东西向平均间距为8.82 km。考虑到唐代帝陵陵园的规模和形制,从整体上看,唐代帝陵在地理空间上是相对聚集的。

(2)关中地区唐代14座依山帝陵是沿着一条地理空间基线分布的。该空间分布基线大致是通过章陵(富平县天乳山峰顶)与景陵(蒲城县金帜山峰顶)的连线及其延长线,并与纬线成24°13'交角或与经线成65°47'交角(图3)①以连接章陵和景陵陵位点的连线为斜边作直角三角形,并以该两个陵位点的经度差24'(本地区同纬度线上经度相差1',空间直线距离为1.5 km)和纬度差09'(本地区同经度线上纬度相差1',空间直线距离为1.8 km)。从而可求得该唐陵空间分布基线与纬线之间夹角为24°13'或与经线之间夹角为65°47'。。从关中唐代14座依山帝陵的分布与该基线的关系看,除章陵和景陵之外,光陵、桥陵、定陵、贞陵、建陵、昭陵和乾陵基本贴近该基线,距离该基线较近的还有丰陵和元陵,稍为远离该基线的有简陵、泰陵和崇陵。因此,这条地理空间基线颇为耐人寻味,在东西延绵150 km的范围内,串缀了不同时期营造的依山为陵的14座帝陵,其中有建陵、昭陵、章陵、定陵、桥陵、景陵等12座皆贴近该基线。这究竟是大自然的造化,间或是人为的刻意设计,尚值得进一步探究。

(3)从各相邻帝陵经度差来看,在唐陵所分布的6个县中,各县境内帝陵之间经度差较小,如乾县境内乾陵与靖陵(经度差3')、礼泉县境内建陵与昭陵(经度差为5')、三原县境内庄陵、端陵和献陵(经度差3~4')、富平县境内五陵(彼此间平均经度差1~4')和蒲城县境内桥陵、景陵、光陵和泰陵(相邻陵位经度差3~5'),皆呈小集聚特征。其中泾阳县境内贞陵和崇陵例外,二者之间经度差达到11',直线距离20 km。若以各县境内的帝陵为聚集组,则帝陵聚集组的组间距(自西而东):乾县组与礼泉组为15.5 km,经度差13';礼泉组与泾阳组为19.0 km,经度差11';泾阳组与三原组为23.5 km,经度差11';三原组与富平组为21 km(南北向距离),经度差2';富平组与蒲城组为26 km,经度差16'。显然,关中地区唐陵以县域为单元(聚集)组的组内相对聚集和组间相对分散的特征较为明显。

(4)从各相邻帝陵的纬度差考察,三原县的庄陵、端陵、献陵组和富平县简陵、元陵、章陵、定陵、丰陵组纬度差10~11',表现出明显的纬度差之外,其余的唐陵相邻陵位的纬度差较小,如三原县及其以西诸陵相邻陵位平均纬度差1.8',富平县及其以东诸陵相邻陵位平均纬度差1.5'。这似乎印证了上述关中唐18陵的地理空间分布基线的存在。

图3 关中地区唐陵空间分布基线

2 唐陵分布区地表水土流失观测与分析

关中地区唐代帝陵分布在渭北北山山地和山前洪、冲积扇、黄土台原等地貌类型。其中有唐昭陵、乾陵、桥陵、泰陵等14座“依山为陵”的帝陵分布在北山山地南列,其主陵(地宫)选建于九嵕山、梁山、丰山、金粟山等山峰,陵园朱雀门门外的主司马道建于山前洪、积冲积扇台地。另有唐献陵、庄陵、端陵和靖陵,以及追谥的永康陵、兴宁陵和顺陵等“堆土为陵”的帝陵分布在渭北黄土台原上。这些帝陵的南司马道有的延伸至黄土台原的原边。由于黄土与山前洪冲积性堆积物结构疏松、抗蚀性较差,加之渭北唐陵分布区气候条件属于暖温带半干旱气候区,雨量分布不均,降水变率大,夏季多暴雨[20]。从而在关中唐代帝陵分布区,地表侵蚀所致的水土流失现象较为严重和多见。譬如笔者在实地考察中就发现唐端陵南司马道南段发育的侵蚀冲沟,其溯源侵蚀致使沟头位处神道东华表(西华表已倒塌)以北68 m、东乳台阙遗址以北144 m;唐建陵南司马道侵蚀冲沟沟头更是溯源至华表以北588 m处(几乎与神道两侧最北的石翁仲连线齐平);兴宁陵司马道南端的华表亦因侵蚀冲沟发育而倒塌,等。现就笔者2017年5月下旬至11月下旬期间分别在唐端陵和唐建陵所做的观测结果分析如下:

2.1 唐端陵神道南端冲沟及相关遗存观测分析

唐武宗李炎的端陵,位于陕西三原县徐木乡桃沟村东北,东距唐高祖李渊献陵4 km,西距唐敬宗李湛庄陵6 km。该陵墓在关中地区唐代18陵中属于“封土为陵”的建制。唐武宗李炎是穆宗李恒的第五子,开成五年(840)被宦官拥立为帝,时年27岁,在位7年(840—846),年号会昌。会昌六年(846)崩于大明宫,同年8月葬于端陵。

2017年5月24日和27日,笔者一行俩人分别赴唐端陵和唐献陵(主要是对端陵)进行考察和观测。唐端陵朱雀门外神道南端临近徐木原的原边,被一道自然冲沟将端陵神道南段从中间劈开伸向原下,使得此处的原坎(沟头陡崖)呈前后错落,中间向北凹进,两边向南突出之处正是神道南端的东西乳台阙遗址和现存的神道东侧华表。夯筑遗痕明显的圆形乳台阕址遗迹,东西隔沟相望,加之巍然屹立千年的华表(石柱),显示着端陵的气势。

据笔者利用eTrex手持GPS和电子测距望远镜的观测:(1)献陵陵冢(封土丘)底面标高530 m,顶部标高549 m,实测封土高度19 m(与文献记载的献陵墓冢高度值相吻合)。(2)端陵陵冢底面标高(海拔高度)531 m,顶部标高542 m,实测其陵冢高度11 m。陵冢与华表间距约541 m;现存神道东侧华表底座标高525 m,东乳台阕址底面标高524~522 m(西北高、东南低),西乳台阕址地面标高528~526 m(西北高、东南低);两个乳台阙之间发育的冲沟沟头(标高528~529 m)与现存东侧华表相距68 m,与东乳台阕址南北间距144 m(文献记载唐端陵神道华表与乳台阙址间距65 m)。与东华表对应的冲沟沟底标高518~519 m,西华表已倒塌,难觅踪迹。与东、西乳台阕址连线对应的冲沟底部标高约515 m(沟底被整修为落差6~8 m的平台,两乳台阕址连线穿过标高511 m和519 m的平台之间,故取二者之均值)。两乳台阕址连线处沟岸标高:东岸524 m,西岸527 m。沟头处沟宽(沟沿间距)126 m,华表北32 m、26 m、15 m处沟宽分别为151 m、152 m、158 m;华表南10 m、28 m、65 m(两乳台阙址连线)处沟宽各为152 m、142 m、138 m。与华表南28 m处对应的沟底宽128 m,两阙址连线处对应沟底宽72 m。按实地观察的情况,该冲沟受到人类干扰的痕迹极其明显(如削切坡坎筑窑洞居住、削切沟坡坡脚修路和沟底筑坝、形成落差为6~8 m的梯田等),基本已失去其原始形态。

以上初步测量的数据,可能揭示和说明:(1)百度百科等网载资料唐端陵墓(陵台)高15 m,与实测数据11 m比较有些夸大。(2)唐武宗端陵修筑时,其神道南端隔沟建乳台阙的可能性很小。假定东、西乳台阙址之间的冲沟是端陵南神道两侧乳台阙建成之后发育的,那么,自唐武宗李炎入葬端陵(846)至今的1 170年间,端陵神道南端黄土冲沟至少切深6~11 m,其溯源侵蚀(沟头向北延伸)的距离约为144 m,横向拓展沟宽为145.57 m。这样的话,该处黄土冲沟的年下切速率为0.51~0.94 cm/a,其溯源侵蚀的速率为12.31 cm/a,沟谷横向拓宽速率为12.44 cm/a。该处侵蚀模数为6 643.08 m3/km2·a。(3)按此侵蚀速度,再经历一二百年,端陵神道南部的现存石刻(残存的石人和翼马等)必将与神道西侧华表等石刻同样坍塌沟底,踪迹难寻了。此外,桃沟村(端陵封土西南、神道南段西侧)南临的更大更深冲沟,其更为剧烈的下切和溯源侵蚀,致使其沟头相对于端陵神道南端冲沟沟头更向北延伸175 m(实测值),其沟沿距离民居庄基边界6~10 m。显然,该冲沟终将迫使桃沟村居民迁徙异地。

需要说明的是,根据实测沟头宽度126 m,华表南28 m处沟宽(沟沿间距)142 m,相应的沟底宽128 m;东、西乳台阙址连线处沟宽(沟沿间距)138 m,相应的沟底宽72 m。可知该冲沟上部平面为以华表南28 m处沟沿连线为共同底边,分别以沟头线和乳台阙址连线为上底的两个梯形构成的不规则六边形。同样,沟底平面以华表南28 m处对应的沟底连线为共同底边,分别以沟头连线和乳台阙址连线在底部垂直投影线(表示沟底宽度)为上底的两个梯形构成的不规则六边形。据此推算出端陵神道南端冲沟的上部平面面积19 584 m2,底部平面面积16 992 m2,取沟深均值为8.5 m,可简略计算自乳台阙址连线至沟头的冲沟地表水土流失量(土壤及其母质侵蚀量)为15.54×104m3,故侵蚀模数为0.66×104m3/km2·a。

黄土冲沟的侵蚀作用包括下切侵蚀、横向侵蚀和溯源侵蚀。下切侵蚀会使沟底日愈加深,横向侵蚀使沟谷越来越拓宽,溯源侵蚀使沟头延伸、沟谷加长。由于黄土自身结构松散、竖直节理发育、湿陷性强等属性,以及渭北黄土台原地区植被稀疏,降雨量集中,易形成地表径流等因素,导致黄土台原的边缘地带水土流失、侵蚀冲沟和重力滑塌比较发育,地表土壤侵蚀的强度和速度相对较大。这当是端陵神道南端黄土冲沟发育较快的主要因素。有鉴于此,为了保障唐端陵及其神道石刻等文物的安全,规避地表侵蚀对当地群众生产生活安全的威协及危害,结合帝陵遗产资源的保护利用工程建设,迫切需要在端陵神道南端与桃沟村南一带退耕,建造护岸林草。同时将工程措施与生物措施有机结合,有效防治沟缘地表水土流失和土壤侵蚀,抑制黄土冲沟的发育和发展。

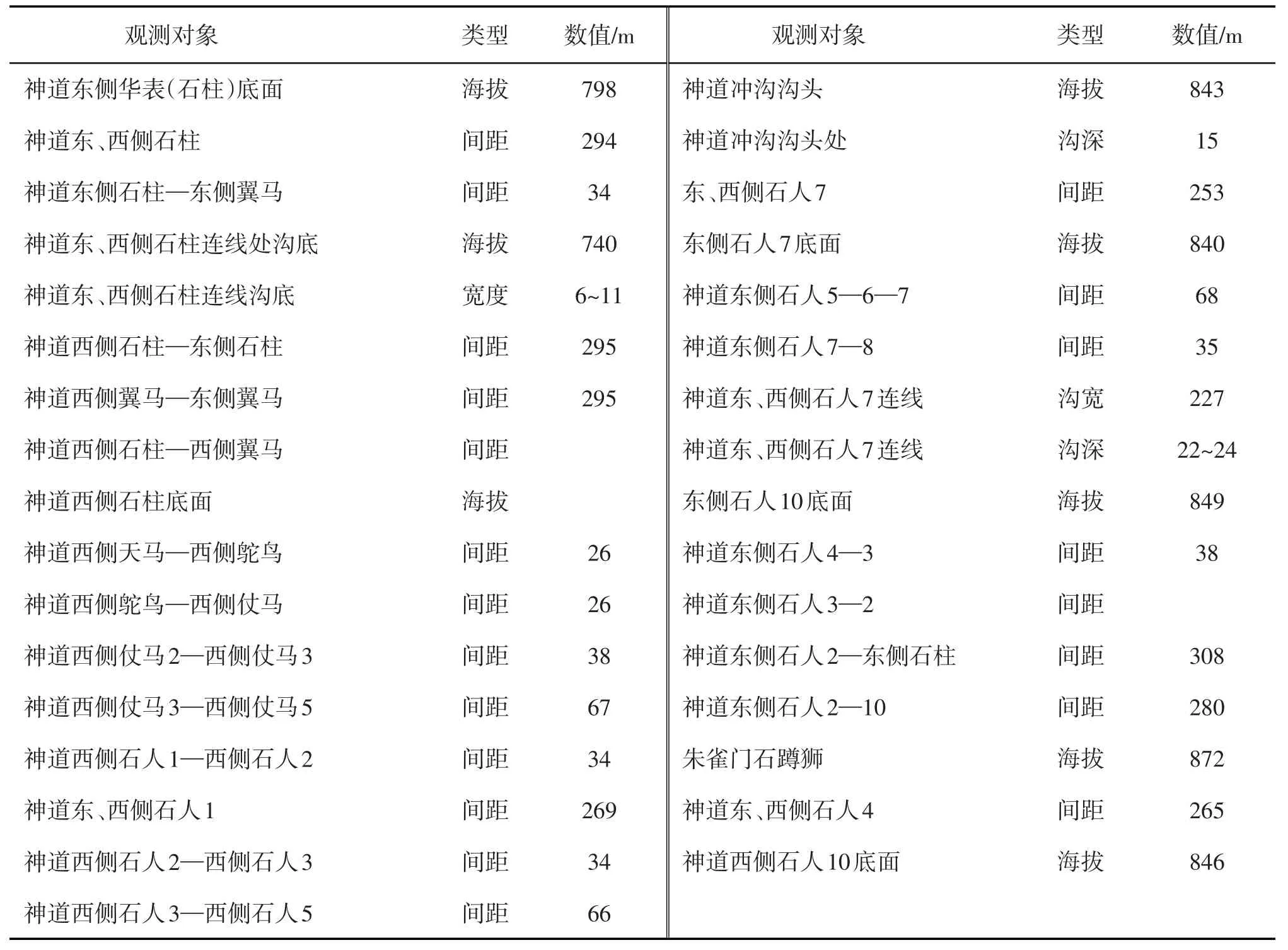

表3 唐建陵神道石刻群及冲沟发育状况观测数据

2.2 唐建陵神道大冲沟及相关遗存观测分析

唐肃宗李亨的建陵位于陕西省礼泉县东北9 km的武将山。其陵园周围20 km,陵墓曾经屡遭破坏,今非原貌。据考古资料,陵园四个角阙遗址尚存。其中东南角阙和西南角阙间距1 050 m,东北角阙和西北角阙间距879 m,东南与东北角阙间距1 050 m,西南与西北角阙间距1 373 m。陵园为不规则四边形,陵园面积为15×104m2。唐建陵如同乾陵和昭陵等,属于依山为陵、凿石为玄宫的建制。主陵山为武将山主峰,陵园四面各设神门及石蹲狮、门阙各一对,北(玄武)门外置石马三对,南(朱雀)门外神道石刻群、乳台等的种类、数量及布局与乾、泰诸陵相同,只是体量略显小。但是,建陵石刻群整体雕琢细腻,尤其是朱雀门外石蹲狮和神道翼马堪称唐陵石刻中的精品。因沿山沟壑纵横,交通历来不便,游人较少,故建陵保存了唐18陵中数量最多、最完整的石雕刻群,被誉为唐18陵中石刻雕凿最为细腻的一座帝陵。

唐建陵建成(唐肃宗李亨762年入葬)至今的1 250多年来,由于较为剧烈的侵蚀所致的水土流失,陵区南部发育出纵贯南北的两条大冲沟,使陵园神道及各种遗迹遭受到较为明显的破坏,诸如神道西侧华表倒塌折断,部分石刻基底被淘蚀等。

笔者等于2017年国庆节长假期间利用所携带的eTrex手持GPS、电子测距望远镜和佳能数码相机等设施对建陵神道石刻群及大冲沟的发育状况进行了较为系统的考察、拍摄和观测。拍摄到了神道石刻群系列和冲沟概貌等,并获得有关石刻单体的标高、间距和冲沟的沟(底)宽、沟深和沟长,以及地表面坡度等基本数据(表3)。

根据上述观测数据可以得到如下几点认识:

(1)唐建陵营造初期,其朱雀门外神道地形整体当为自北向南倾斜的坡面,该坡面在朱雀门石蹲狮至神道石人10(神道最北石人)之间较为陡峭。现代地形为当地群众修筑的2级梯田,形成两级陡坎,高差24~26 m,水平距离因通视不良(绿化植被遮掩)而未测量。自神道东、西侧最北端石人(自南而北石人10)至神道南端石柱的平均坡度为5°(即神道东、西测华表连线处沟深47 m与该连线至沟头的垂直水平距离586 m的比值为8%,意味着建陵神道原始地形坡度为平均每100 m,上升或下降8 m。按照坡降比与绝对角度的换算关系,该处地面坡度近似为5°)。国际地理学会地貌调查与地貌制图委员会关于地貌详图应用的坡地分类中,划分坡度等级规定:0°~0.5°为平原;>0.5°~2°为微斜坡;>2°~5°为缓斜坡;>5°~15°为斜坡;>15°~35°为陡坡;>35°~55°为峭坡;>55°~90°为垂直壁。据此坡度等级规定,建陵神道坡面为缓斜坡。1984年中国农业区划委员会颁发的《土地利用现状调查技术规程》对耕地坡度分为5级,即 ≤ 2°、(2°~6°]、(6°~15°]、(15°~25°]、>25°。地面坡度的不同级别,对耕地利用的影响不同。≤2°一般无水土流失现象;2°~6°可发生轻度土壤侵蚀,需注意水土保持;6°~15°可发生中度水土流失,应采取修筑梯田等高种植措施,加强水土保持;15°~25°水土流失严重,必须采取工程、生物等综合措施防治水土流失;>25°为《水土保持法》规定的开荒限制坡度,即不准开荒种植农作物,已经开垦为耕地的,要逐步退耕还林还草①360百科:https://baike.so.com/耕地坡度分级。。尤其是我国西北黄土高原地区地面坡度15º和25º分别为流水侵蚀的下限和上限临界坡角。

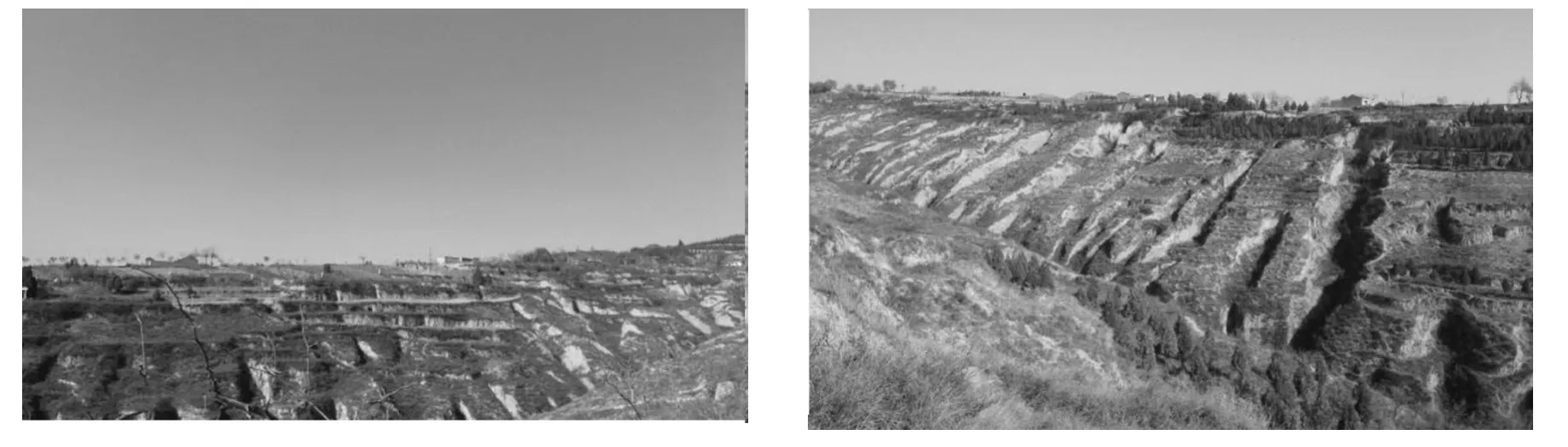

图4 建陵神道大冲沟西侧(左)、东侧(右)坡面发育的次级切沟(笔者实地摄)

唐建陵神道(司马道)坡地目前仍为当地群众种植农作物或果树,似乎并不违反国家相关法规。可是,客观存在的事实是建陵神道自最北端石人(翁仲)至南端华表(石柱),乃至东、西乳台阙址(据文献记载,位于神道华表以南95 m处),由于1 250多年来地表侵蚀所致的水土流失,整个坡面发育出几乎与神道东、西两列石刻群等宽,南北纵向延伸680 m的大冲沟。据实地观察,该冲沟横剖面呈“V”形,表明处于侵蚀盛期的沟谷。考察中观测到与神道东、西石柱连线对应的沟底宽度为6~11 m,沟底部纵向发育着串珠状黄土湿陷“竖井”,目估其深者7~8 m,浅者4~5 m,表征该沟谷的下切侵蚀仍在继续。而且,还发现南北向大冲沟的东西两侧坡面发育出平行排列、东西向延伸的次级切沟(图4)。这些切沟长度规模不一。神道西侧石柱(华表)因此种切沟溯源侵蚀至华表底座而仆倒于沟谷。本次考察中在该大冲沟西侧海拔733 m处发现断裂的石柱柱身残块,显然已离开原处数十米。此外,神道西侧翼马底座距离其前方(东方)切沟沟头仅数米之遥,也许在不远的将来,该石刻精品也会像华表那样毁倒于沟谷之中。考察中测得东、西列石人7连线处沟宽227 m,沟底与东列石人7(地面海拔840 m)所在地面高差约40 m。以沟底中心点向两侧推算,该连线处大冲沟两侧坡面坡度平均为20°(35%)。还测得神道东、西石柱连线处沟宽294.5 m,沟底(海拔740 m)与东侧华表地面海拔(798 m)高差58 m。同样以沟底中心点向两侧推算,该连线处两侧坡面坡度平均为21°(39%)。按国际坡度分级标准为陡坡,在我国耕地坡度分级中属于水土流失严重的Ⅳ级(坡地)。考虑到山前洪积山地表物质组成较疏松的因素,此种坡面水土流失的强度和速度比神道南北向坡面要更强更快。建陵神道大冲沟两侧坡面土地利用现状几乎全为耕地(或果园),始于20世纪60—70年代的农田基本建设(平整土地、修造梯田),一方面改变了原始地形坡面形态,使大冲沟两侧坡面形成3~4级梯田,每级梯田前端(朝向沟底)为高差2~3 m的垂直陡坎,另一方面修筑梯田使部分石刻下半截被埋入土中。如神道东侧华表下半截掩埋于土中,考古调查资料中报道该华表高度5.5 m,应是其露出高度而已,并非其原始柱体通高。又如神道翼马、仗马和石人等石刻下半部分皆被埋入土中(图5)。

应该指出,唐建陵神道大冲沟两侧的多级梯田(图6)可能会人为加大坡面侵蚀的速率。国家规定:坡度15°~25°的坡地,水土流失严重,必须采取工程、生物等综合措施防治水土流失。此地还遗存有保存最为完整,雕凿工艺极其精细、堪称唐十八陵石雕刻精品的文化遗产。故呼吁和建议地方政府管理部门尽快采取保护措施,如通过征用或租赁等途径,改变唐建陵神道土地用途和利用方式,阻滞和延缓地表侵蚀所致的水土流失对神道石刻群等文物遗存的威胁和破坏。

图5 建陵神道下半部分埋入土中的石人、翼马和仗马(笔者实地摄)

图6 建陵神道大冲沟西侧坡面修造的多级梯田与切沟沟头(笔者实地摄)

(2)实测唐建陵神道东、西列石刻间距为:东、西侧华表(石柱)和东、西侧翼马的间距均为294.5 m,东、西侧石人1(自南而北第一石人)间距269 m,东、西侧石人4间距265 m,东、西侧石人7间距253 m……建陵神道东、西列石刻群间距自南而北逐渐缩小。此外,文献资料报道建陵神道东、西列石刻间距160 m,令人费解,值得怀疑。又如同列石刻单体间距,实测数据与以往报道的资料出入较大,有待进一步详查证实。

(3)前述有观测资料可推知,建陵营造时期神道布局在向南倾斜度为8%(5°)的缓斜坡坡地。据当地群众祖辈传说,当时神道中间为宽9丈(约30 m)的大道(官道)。不妨以此为据假定整个朱雀门外神道南至乳台阙址皆为缓坡面(坡降8%),自唐建陵建成(762)至今的1 250多年来,沿神道发育出的南北向大冲沟纵向溯源侵蚀的幅度至少为683 m(乳台阙址—冲沟沟头间距),平均侵蚀速率达0.54 m/a。东、西侧石柱连线处沟宽294.5 m、沟深58 m,东、西侧石人7连线处沟宽227 m、沟深40 m。故大冲沟下切侵蚀速率为0.32~0.46 m/a,横向拓宽速率为0.18~0.24 m/a。至于大冲沟两侧次级切沟的发育明显晚于大冲沟发育,而且其规模(沟深、沟宽和沟长等)存在自南向北递减的趋势。

(4)建陵神道大冲沟沟头基本是与神道东、西侧最北端的石人(石人10)之间连线持平而略有偏北,沟头跨沟路面海拔高程为843 m,沟沿线呈弧形(围椅状),沟宽约为120 m、沟深达15 m;结合东、西侧石人7连线海拔830 m处沟沿间距(沟宽)125 m、沟深约40 m;东、西侧华表连线海拔733 m处沟沿间距(沟宽)185 m。基于以上观测数据,可将该冲沟被侵蚀流失土体分段处理为:(a)神道华表—东西侧石人7连线之间,为底面积为梯形,横截面为三角形的倒椎体;(b)东、西侧石人7连线—东、西侧石人10连线,为底面积为矩形的倒椎体。依据土壤侵蚀模数计算公式,概略计算出水土流失土方量为217.72×104m3。故建陵神道大冲沟所致的地表侵蚀模数为1.16×104m3/km2·a①神道华表—石人7之间倒椎体计算:[(295+227)×482/2]×[(58+40)/2]/3=205.48×104m3;东、西侧石人7—10之间倒椎体计算:120×102×(40+20)/2/3=12.24×104m3。。

(5)建陵朱雀门外石蹲狮底面海拔高程为872 m,与东、西列石人10之间高差为23~26 m。参照有关资料记载该神道总长(门狮—乳台阙)763 m,则朱雀门外石狮与神道石人10之间距为80 m,该段地形坡度可达31%(17°)。该段地面现状为侧柏林,加之历史文献有唐陵陵园为“柏城”的记载。显然,正是在历史时期和当今人工植被对地表的保护作用下,该段地面才未出现神道大冲沟的侵蚀现象。此外,现存于神道北端的“石马岭”村,颇为形象的概括了建陵神道两侧的地形特征。考察中发现,建陵神道东、西列石刻群基本处于梁状沟间地(岭),其东西两侧发育着规模更大的冲沟,其宽度、深度和溯源侵蚀的幅度,都远远超过建陵神道大冲沟(图7)。似乎印证了建陵神道处地表侵蚀所致水土流失的强度远远弱于其两侧地表的事实,也进一步说明历史时期唐陵陵园因多种植松柏而成“柏城”,植被对神道地表侵蚀的延缓和阻滞效应由此可见一斑。

图7 建陵神道大冲沟东侧的侵蚀冲沟(笔者实地摄)

3 总结与讨论

综合上述分析,就关中地区汉唐帝陵空间分布及唐陵分布区的水土流失等问题,可以总结如下。

3.1 西汉帝陵及其陪葬的后(妃)陵的选址营建在中国古代陵墓制度演化史上开创性地采用了较为成熟的“大墓地”形态

渭北西汉帝陵的空间布局采取的“大墓地”形态,相对于商周乃至春秋、战国早期的“集中公墓制”发生了质的变化,相对于秦始皇陵“一陵独尊”的独立陵园制显得更加成熟。此种“大墓地”形态是在相对广袤的空间范围内布局若干独立陵园,这些相对独立的帝陵陵园,各自结构复杂,自成一体。其空间布局有着内在联系和规律,并非是“一种松散的、事先未经规划的、甚至是无序的‘大墓地’形态”[19]。至少在空间排布上存在着一条长达百里的“空间布局设计基线”,该基线以咸阳五陵原上9座西汉帝陵及其合(陪)葬的后(妃)陵的地理坐标综合考量,其空间方位与大地平面的地理经线交角为76.05°,与地理纬线交角为23.95°。若以西汉9座帝陵的地理坐标考察,则该“空间布局设计基线”大体上同汉哀帝义陵和汉惠帝安陵陵顶中心点连线的空间方位相一致,其与大地平面的地理经线交角为70°45',与地理纬线交角为19°15'。无独有偶,按类似方法推算出关中地区唐代14座依山帝陵的“空间布局基线”与大地平面的地理经线交角为65°47',与地理纬线交角为20°30'。二者的空间方位较为接近,这究竟是一种大自然的造化、巧合,间或是人为作用所致,很值得进一步考证和研究。

3.2 汉唐帝陵分布在黄土高原范围内的低山山地和黄土台原等地貌单元,特定的地形和地表物质组成条件致使地表侵蚀所造成的水土流失普遍存在

咸阳五陵原范围内的秦汉新城窑店街道办附近的聂家沟村—刘家沟村一带,自秦末以来沟谷溯源侵蚀速度在16~26 cm/a之间,20世纪70年代以来沟谷发展速度增至37~56 cm/a,沟谷发展明显加快。沟谷发展导致土壤侵蚀,沟谷年均土壤侵蚀量在102.68~529.12 t/a。此种土壤侵蚀造成秦咸阳一号宫殿遗址被牛羊沟冲断,在沟壁上裸露着排水管道和夯土层,咸阳宫东墙已位于西沟沟内[6]。唐陵分布区土壤侵蚀所致地表水土流失相对西汉帝陵分布区强度更大,对帝陵遗址的石刻群等遗存造成的威胁与破坏亦更强更大。譬如处于黄土台原原边的唐端陵神道南段黄土侵蚀冲沟的年下切速率为0.51~0.94 cm/a,其溯源侵蚀的速率为12.31 cm/a,沟谷横向拓宽速率为12.44 cm/a。该处土壤侵蚀模数为0.66×104m3/km2·a。处于北山山前洪积扇(台地)的建陵南神道大冲沟下切侵蚀速率为32~46 cm/a,横向拓宽速率18~24 cm/a,溯源侵蚀速率达54 cm/a。该处土壤侵蚀模数为1.16×104m3/km2·a。显然,处在山前洪积台地的唐建陵神道大冲沟的发育速度和土壤侵蚀模数明显大于处在黄土台原原边的唐端陵神道南端冲沟和秦咸阳宫遗址所在的牛羊沟等的发育速度及其土壤侵蚀模数。关中地区汉唐帝陵分布区的土壤侵蚀及水土流失对帝陵大遗址和都城大遗址文物遗存所造成的威胁破坏,是不容忽视和亟待解决的现实问题。

3.3 关中地区秦汉唐帝陵大遗址保护及其展示利用,已经得到国家和地方政府部门以及社会各界的高度重视,但应尽快改变唐代帝陵遗址带保护利用的现状

从政府层面来看,21世纪以来相继实施的咸阳五陵原西汉帝陵遗址考古调查与勘探(2001—2005),2002年开始的“863”计划“秦始皇陵考古遥感与地球物探综合技术”项目,2006年开启并已实施了10余年的“唐陵大遗址保护”考古调查项目等,以及秦陵与兵马俑列入世界文化遗产,秦始皇陵与汉阳陵列入国家首批考古遗址公园,乾陵和杜陵被列入国家考古遗址公园立项名单,乾陵和昭陵列入首批陕西省文化遗址公园。陕西省还设立专项规划,继丝绸之路(含陕西省七个遗址点)申遗成功之后,将汉唐帝陵捆绑“申遗”例入议事日程。借助国家退耕还林(草)工程,实施汉唐帝陵陵区绿化,结合农业综合开发项目,实施汉唐帝陵区的现代(都市)农业长廊建设,等。这些对于促使关中地区帝陵遗产的保护利用,取得了明显效应。然而,应客观的看到,汉唐帝陵保护利用的发展并不平衡。从笔者近些年数度对关中地区汉唐帝陵为主的帝陵遗产资源进行系统的考察和调查所了解到的情况来看,已经列入西咸新区秦汉新城与曲江新区的西汉帝陵的保护利用,展示开发取得的成效较为显著。譬如茂陵博物馆是国家4A级旅游景区,汉阳陵是国家一级博物馆和首批国家考古遗址公园,闻名海内外的帝陵外藏坑遗址保护展示厅,在大跨度空间内展示了帝陵81座外藏坑中的10座,采用国际上最先进的影视成像技术再现了昔日真实的历史事件。充分注意了遗址本体保护与周边环境协调、现代科技与古代文明以及文物与旅游利用的有机结合,使这一项目成为文物科学保护与合理利用的示范工程。迄至2017年底,随着西汉帝陵绿化和生态保护工程的实施,杜陵、安陵和长陵遗址森林公园建设已成规模,平陵、渭陵、义陵等均按保护核心区范围进行了绿化。“十三五”期间还将对五陵原上其他陵墓遗址进行绿化,建成大西安“三条绿化带”(即秦岭北麓绿化带、渭河生态景观带和五陵原帝陵绿化廊道)中最具文化特色的一条绿色生态廊道和现代都市农业长廊。相对而言,唐十八陵的保护利用与展示显得相形见绌。除了乾陵、昭陵和桥陵等少数帝陵进行了一定程度的绿化保护,建成对外开放的文物旅游景区(博物馆)之外,大多数唐陵还处在保护不力的状态,神道石刻及神门石狮等遗存多是存在于田野,建陵、贞陵、泰陵等较多的帝陵神道(特别是石刻雕刻群)安装了电子监控设施。诸如端陵神道南端冲沟、建陵神道大冲沟、兴宁陵神道南端冲沟等已经对文物遗存造成破坏和威胁的地表侵蚀及水土流失现象,尚未见到采取任何工程和生物保护措施,这些帝陵神道基本还都为农田或果园,倒是唐献陵南端略偏西发育的冲沟被三原县列为水土保持示范基地。鉴此,呼吁地方政府、社会各界和有识之士,行动起来,多方参与,共同努力,尽快改变令人堪忧的唐代帝陵遗址带保护利用的现状。