基于生态认知的校园雨水花园设计

蒙小英 刘砾莎 邹裕波

校园环境景观最重要的人文体现是育人,环境育人之先是人育环境,即创造利于人才培养的校园环境。中国古代书院非常重视人育环境,从书院的选址、建筑的布局、植物的比德、尊礼空间的营造到典礼仪式的活动[1],创造出沉浸式的学习环境和氛围以教化求学者的修学和修身。这种沉浸式环境引发了受教者个体自发的自修自省和哲思冥想,潜移默化地完成了无意识环境育人和环境教化,是古代书院景观营造的精华。20世纪末以来的新校园建设曾有意复兴古代书院的精华,对校园环境建设颇为重视,校园绿化规模和室外空间得到了极大的改善和提升,但校园环境育人的人文体现却匮乏。科学技术和金钱不能解决我们正面临的生态危机的全部问题,人类价值观和行为对解决生态问题本质上起着至关重要的作用。21世纪生态观念泛化,人们的意识、态度和环境伦理观决定性地影响着生态文明的建设,校园环境建设有责任和义务为学生个体的生态意识、态度和环境伦理观的构建贡献力量。基于生态认知的校园雨水花园设计是在这种语境下,探讨校园环境景观对促进学生生态认知与服务的可能贡献。

1 从环境育人到生态认知

环境育人是一种教育方法和艺术[2],即所处环境对受育者的影响和教育。中国环境育人研究以文化环境育人、思想道德环境育人为多,以校园建设物质空间为载体的环境育人占少数。校园物质空间是学生每天的学习与生活环境,它们通过潜移默化的无意识教育对学生们产生深刻的影响[3]。环境育人是关注环境对人的塑造和影响,涉及教育方法、教育管理和教育环境。校园空间环境视角下的环境育人更多关注的是环境教化,以促进人的身心健康成长与情操等的培养。有研究者将校园环境的育人功能概括为:制约(规范)功能、培育健康心理功能、引导功能、审美和教养功能[4]。生态认知具有环境育人的多重功能,如引导生态认知功能,生态审美和生态教养功能等。1967年美国历史学家林·怀特(Lynn White Jr,1907—1987)在《科学》(Science)杂志上发表的《生态危机的历史根源》(The Historical Roots of Our Ecological Crisis)一文指出,“要解决环境危机,有必要重新思考、审视并修改人类在自然界中的地位”[5]。在环境与生态视角下对人类与自然关系的思考,产生了生态伦理学、精神生态学等理论。生态伦理学是对生态认知的理论总结[6]。生态认知是认知者通过参与有生态意义或含义的事件、活动或场景,观察、了解和学习生态伦理,建立生态意识和价值观,从而自觉地践行生态精神的过程。校园“生态认知”发挥环境的生态美育功能,是校园环境育人的一部分。

2 从生态认知到校园雨水花园

鲁枢元认为人们总是把生态问题的解决寄托给与此相关的技术手段、管理手段,忽略了人的内在因素即精神因素,更忽略了生态危机向人的精神空间的侵蚀与蔓延[7]。生态问题是意识、观念导致的问题,而观念、意识和评判标准是在环境中形成的。北欧人对自然的热爱,不仅根植于他们依赖自然的生活方式,20世纪早期他们也通过各种国民教育,发扬光大了对自然的热爱和欣赏。瑞典在19世纪时立法,将国家公园列为爱国主义教育基地。丹麦设有森林幼儿园,儿童一周至少3天在森林幼儿园中度过,儿童可以通过幼儿园活动,从小培养和建立与自然的情感。因之无论新校园建设还是老校园扩建或改造,“学校的使命是为学生提供一个能最好地进行感知、感受和体验的场所或环境……从这里,学生看到了人生的美好、自然的美好、祖国的美好,这种学校是神圣的”[8]。校园是知识的传播地,也是认知生态的成长地。借鉴西方国家将无意识教育运用于公民教育所取得的成功,校园生态认知也运用环境的无意识教育进行生态美育。无意识教育是从受育者的思想和心理需求出发,“将教育内容及要求渗透到教育对象生活与工作的广阔空间中去”[3],其形式灵活、途径多样,是开放性的教育方式。无意识教育赋予受育者的自主性,与生态认知个体的属性是一致的。无意识教育中的环境教育方式通过环境的感染力潜移默化地影响受育者,其追求教育内容的渗透性和教育情境的愉悦性是最适宜于校园环境中生态认知的无意识教育。感染力是互动中情绪的传递与交流,是通过某种方式“引起他人产生相同思想感情的力量及启发智慧或激励感情的能力”[9]。校园的感染力通过空间与环境传递,王伯伟认为校园空间与环境的感染力与文学作品感染力类似,都来自“特征的刻画和综合的张力场效应”[10]。在美好、神圣校园感染力的营造中,“特征的刻画”可以界定为空间环境的特征,可通过感官辨识或体验留下深刻的印象;“张力场效应”可界定为人介入空间后,空间张力在空间与人之间充当弥漫性“介质”作用。这种“介质”能够营造出与特征相匹配或有一定关联的氛围,激发他人接近与“特征刻画”相同的情绪和行动。

有关认知的研究发现认知结构的发展取决于环境的影响,且认知并不是一个给定的过程,是主体试图通过一个过程来抓住这个过程[12]。校园雨水花园设计试图通过学生主体对雨水花园的使用与参与过程来抓住实现生态认知这个过程。雨水花园是一种暴雨最佳管理措施,是美国和加拿大用于水污染控制的术语。1977年美国净水法(U.S. Clean Water Act)首次提到暴雨最佳管理措施(Best management practices,简称BMPs),1987年修正净水法时,对非点源污染控制示范项目的介绍首次使用了暴雨最佳管理措施。中国《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》中将雨水花园界定为低影响开发(Low Impact Development,简称LID)设施中的生物滞留设施,是“在地势较低的区域,通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化径流雨水的设施”。环境美育中公众对专业词汇的认知是困难的。对公众而言,“雨水”和“花园”都是最熟悉的,这2个词及其组合也真实反映出了低影响开发的雨水主题与核心。文中扩展了国内外规范对雨水花园的界定,便于公众生态美育,将规范中雨水花园作为低影响开发设施的概念广义地外延为一类花园。笔者曾撰文这样界定——“雨水花园是一种景观式的浅洼地,收集从不透水表面流下的雨水,通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化径流雨水的设施,是运用乡土植物为胜的低维护花园”[11]。这是学术角度较为严谨的雨水花园界定。从公众认知角度,雨水花园可以界定为运用低影响开发设施建造的花园。无论怎样的角度,新时代的雨水花园都应是功能性、技术性与艺术性有机统一的一类花园。雨水花园是海绵校园建设的单元体,可根据校园尺度的不同,通过若干个雨水花园形成校园的海绵网络。雨水花园是校园环境建设中潜移默化地教育和启迪生态价值观与行为的经济且适宜的生态景观。水在校园环境中是“智者”和“灵性”的象征,美好神圣的校园环境离不开水。在水资源短缺下,雨水花园的间歇性水景是最经济的补充。雨水花园利用渗、滞、蓄、净、用的雨水生态过程,可实现雨水资源的循环利用,创造持续性水景。教育者认为“有利于育人的校园环境构建要有前瞻性和时代性”[4]。当下生态泛化,生态综合效益备受关注,功能、技术与艺术三位一体的雨水花园是体现生态综合效应的集合体,它包含了雨水生态、土壤生态、植物生态、景观生态和生态美育等。研究者认为校园环境的感染力是无意识教育实现的重要途径[3],校园雨水花园设计以雨水花园为媒介,“雨水生态”为“特征刻画”,通过功能、技术和艺术相结合创造花园的感染力,通过生态显露设计呈现花园的雨水生态过程[11],使学生们在雨水花园的使用中,无意识地体验雨水生态过程,感受雨水的间歇性景观,在植物的季相变化中领悟生命与自然的力量,在花园的感召力下无意识地享受雨水生态的自我教育。

3 校园雨水花园设计

校园雨水花园设计将无意识教育内容的渗透性通过生态显露设计呈现,即在雨水管理目标下,结合功能、技术和艺术要求,通过雨水路径最大程度地可视化(包括地面和地下)设计来显露或诠释雨水生态过程和生态系统,“以帮助人们观察复杂的雨水生态过程,理解或体验雨水路径、雨水花园的工作原理及其作用”[11]。可视化的雨水路径是雨水花园对雨水生态特征刻画的主要形式,其要素包括台地、明沟和植草沟、下凹式绿地、滞留池塘、渗滤池等低影响开发措施。校园雨水花园设计通过可视化雨水路径实现过程中的空间设计与艺术品质来营造无意识教育的情境愉悦性和环境感染力,如有视觉吸引力的秩序空间、材质对比、色彩运用以及空间的舒适使用。不同校园雨水管理的目标不同,校园雨水花园的雨水路径和功能以及形式形态也不同。下文选取的4个校园雨水花园均是笔者参与设计的以生态美育为出发点,运用生态显露设计方法可视化雨水路径等来完成的案例。这些案例规模大小、地域、学生对象、雨水管理目标、功能需求、无意识教育内容设置、创造空间感染力的方式和空间形态各不相同,是促进校园生态认知的雨水花园设计的不同探索。

1 生态显露设计:高位植坛—雨水沟—人工湿地的雨水路径Ecological exosure design: rainwater path from high leveled plant beds, rainwater ditch to artificial wetlands

2 建造参与Participating in construction

2-2 人工小湿地施工Artificial small wetland construction

3 竖向秩序Vertical order

1)北京交通大学雨水花园。

雨水花园(1 400m2)位于逸夫楼和电气楼形成的U形庭院中,建筑屋面雨水经雨水管直接排向庭院地面,导致雨水管附近的建筑散水出现大裂缝和不均匀沉降。庭院内设施、杂物堆放凌乱,严重影响和浪费了校园室外空间的利用。雨水排放、空间的合理设计成为庭院改造的重点,结合交大在绿色校园和节能型校园建设上的良好声誉,设计以海绵校园为出发点,对建筑屋面和庭院地面与绿地的雨水进行收集、净化(雨水处理后水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2002标准)和循环利用。雨水的原位收集、处理及循环利用的生态过程通过高位植坛(雨水初次过滤)——雨水沟(顶端散置黑色卵石)——小型人工湿地(雨水二次过滤和净化)的雨水路径的生态显露设计直观地呈现在花园中(图1),将雨水资源化利用的生态过程的展示与认知渗透在空间使用中,学生们在经过、进入或使用花园的过程中潜移默化地体验或接收。通过雨水花园宣教牌上展示的原理介绍和雨水路径的可视化呈现,自主完成雨水生态的认知。参与雨水花园的建造与维护是进行校园生态美育最直接最高效的认知方式,交大雨水花园设计中纳入了学生建造参与(图2)与维护参与的思考。例如设计之初学生们参与挖坑进行土壤渗透实验,对土壤特性进行了解。花园中高位植坛、人工小湿地的介质施工均由学生完成。因滞留、净化和渗滤等要求,雨水花园的定期维护是保障其正常运行不可或缺的程序。设计时即提案花园建成后由学生志愿者对花园进行雨水监测和定期维护。

交大雨水花园设计中对感染力的创造从视觉入手,以学生们最容易感受的秩序空间为基本空间创作手法。在对花园秩序图片的抽样调查中,学生们对花园竖向秩序的认知度较高。雨水花园设计即围绕竖向秩序视景创造花园的感染力,吸引经过花园的学生进入和使用花园。竖向视景主要通过平行阵列的锈钢板灯箱、修剪的绿篱和乔木进行创造(图3),锈钢板灯箱上渐变的圆形图案在入夜后会发出温暖的黄光,用以增强校园夜景观活力并邀请人们进入。无论步移还是骑行,竖向秩序在速度之下最易感知。交大雨水花园的竖向秩序塑造了对外的感染力,当进入花园后,地面的线性铺装则提供了内部的形式秩序,草地、砾石和玻璃纤维增强混凝土(Glassfiber Reinforced Concrete,简称GRC)路面的质感与肌理成为停留下来欣赏的细节(图4),尤其是雨天GRC路面形成的倒影。雨天是认知雨水花园的好时机,高位植坛上裸露在外的排水口,既为雨水取样提供方便,也通过雨水跌落到雨水沟提示人们雨水路径的走向。庭院中原有的建筑长楼梯不仅为俯瞰花园提供了良好的视角,还特意将楼梯下部空间解放出来(图5),引入灯光,添置桌椅,形成可以遮风避雨的停留空间,雨天时可驻足梯下一观雨水之动向。交大校园空间紧张,室外可供学生们停留和交流的空间缺乏,因此雨水花园设计为学生提供了不同规模的交流和可停留的空间,如可供单人使用的GRC座椅,可供小团体使用的木平台、廊架和可供三三两两围坐的梯下空间等。色彩运用以锈钢板的锈色、灰砖立砌铺装地面的深灰色、砾石的浅灰色、GRC路面与座椅的灰白色、植物的绿色、廊架钢柱的黑色为组合,以色彩创造出迥异于现有校园室外空间的特质性和吸引力。花园建成后,除学校师生外,有许多附近居民和儿童光临,雨水花园成为陪伴孩子们长大的场所,雨水生态认知超越花园设计对象,延入最深的儿童记忆。

4 线性铺装Linear pavement

5 利用灯箱界面限定的楼梯下休闲空间Leisure space defined by lamp box interface under stairs

6 总体规划方案:图中12和14是小雨水花园Master plan: figures 12 and 14 are small raingardens

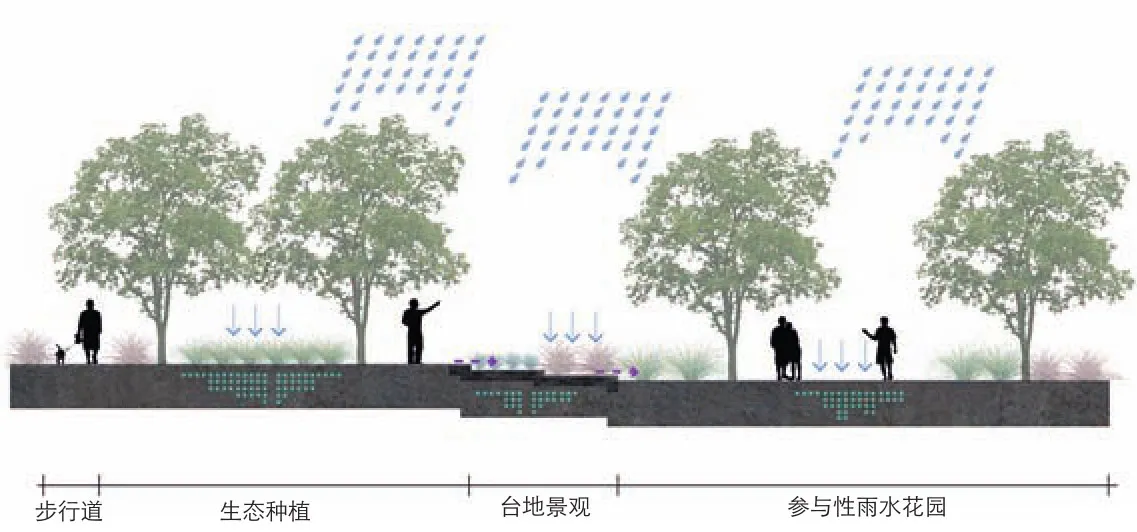

7-1 参与性雨水花园剖面设计Profile design of participatory raingarden

7-2 观赏性雨水花园剖面设计Profile design of ornamental raingarden

8 利用基地坡地改造的花海梯田设计Design of flower sea terraces transformed with base slope land

2)贵州大学新校区雨水花园。

随着贵安新区成为全国首批海绵城市建设示范项目,海绵城市的低影响开发在贵州逐渐增大。贵州大学新校区规划用地(6.3hm2)范围内地势东高西低,高差19.66m。场地高差和现状中保留的水塘为海绵校园建设提供了必要条件。不同于北京交大雨水花园的个体建设,贵州大学新校区雨水花园以规划为引领,对用地范围进行了海绵校园的总体规划和设计(图6),包括4个小雨水花园,1个具有过滤、渗透与净化作用的台地式花海梯田和1个用于雨水调蓄的大湖区,以提供不同尺度的雨水生态过程展示。雨水生态过程的无意识教育内容依然通过雨水路径呈现,4个小雨水花园位于校区西侧平坦地带,以分区汇集雨水,通过观赏草和低维护的乡土植物,形成生物滞留系统,滞留和净化雨水。4个小花园汇集了西区整个场地中的雨水,各个小花园的雨水路径终端相互连接,最终通向东部台地。雨水经过台地的二次渗滤、净化后排入最低处的湖区。

4个小花园通过台地式种植池、下凹绿地区、片岩砌筑的矮墙、坐凳、木平台栈道、树阵等形成相对独立的空间,每个空间通过台地、片岩矮墙、树阵构建竖向的线形秩序空间,邀请学生们进入使用,并提供观赏与参与2种不同体验的雨水花园。观赏性雨水花园以感官体验为主;参与性雨水花园局部设置了参与性活动场所,以沉浸式的环境体验和行为体验为主(图7)。贵大新校区用地较为充裕,东部大面积的花海梯田以低造价低维护的乡土景观要素创造近自然景观中能够放松、释放自己的愉悦场所和情景。片岩砌筑的台地、花带、草地形成有强烈冲击力的梯田视景(图8),这里也可以承担室外剧场,晨读、交谈、讨论的功能,抑或作为欣赏雨水调蓄湖的天光和独立冥想的空间。

围绕生态认知与环境的情境教育,贵大新校区雨水花园设计直观地呈现了小雨水花园—台地—调蓄湖相对完整的雨水生态过程。在大尺度下,为学生创造一个大面积观赏草与地被花卉组合运用的低维护景观,在环境使用中激发学生欣赏乡土植物和观赏草的自然美与荒野美、思辨环境保护、颐养生态伦理、潜移默化完善个体的生态认知。

3)沈阳建筑大学雨水花园。

花园位于建筑大学校园海绵示范区内,紧邻历史建筑——八王书院东南侧的湖畔,面积约200m2,是展示科研课题中面源污染削减技术研究成果的雨水花园。雨水花园呈“L”型布局,由普通型人工湿地、增强型人工湿地、生态植草沟、景观水池、自然过程记录田以及小广场组成。学生们除能够观察到面源污染削减技术下雨水的净化过程和记录水质变化外,最重要的是非环境工程专业同学可以通过参与花园的定期记录来完成自然过程的生态认知,了解自然的力量。花园设计借鉴瑞典斯堪的纳维亚屋顶绿化研究所早年对自然过程的探索方式,结合地面雨水径流的过滤和渗透,设计了一个由砾石或粉碎砖块散置的地块(图9),人为不种植任何植物,仅由学生志愿者定期来记录春夏秋冬这块地里植物的变化,观察自然过程中如风、鸟以及雨水渗透等带给这小块土地的植物生命以及生境。

4)山东鲁能泰山足球学校雨水花园。

学校位于潍坊市,是一所集九年义务教育、中等教育、足球训练于一体的全日制、寄宿制学校。学校占地约43.33hm2,有标准足球训练场地31块,其中天然草坪场地20块,人工草坪场地10块。足球场天然草坪养护的给排水与循环利用需求促成了对校园雨水收集利用的海绵校园规划与设计(图10)。足校里的学生和受训人绝大部分是处于生长期的青少年,他们对环境有着敏锐的感知力,对新鲜事物有着高度的好奇心和接受力,对生态伦理还处于模糊的阶段,恰是通过环境感染力的无意识教育促成生态认知的最好时机。

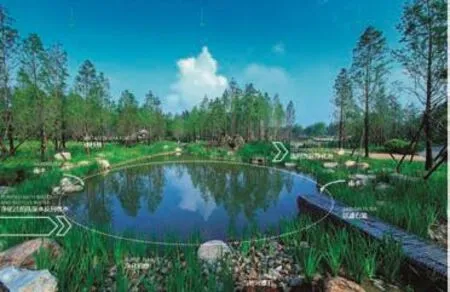

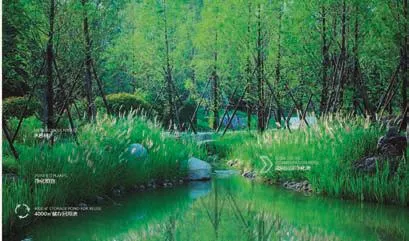

受古代书院在优美的自然环境中沉思、省悟和人格教化的启示,鲁能足球学校雨水花园设计将无意识教育的愉悦情境定位为在自然中游走和玩耍的、充满野趣的近自然风景,为整日在校园里生活的学生们提供能亲近自然、追逐水岸、在野草中找寻昆虫、感受四季变化的美好校园。象征智者的水景是美好校园和调节园区微气候不可或缺的要素。根据潍坊年平均降水量600mm计算,校园内每年能产生约20万m3的再生水,其中雨水花园的海绵系统年收集利用量达5.88万m3,球场浇灌水截流年收集量约13.5万m3,新污水处理站年收集量约4.5万m3。设计将校园西侧垃圾回填场改造为蓄水湖,总量可达4 000m3,能够形成1 500m3的水景和2 500m3水量的湿地景观,为校园内多形态的水景观营造提供了可能。

水景营造、雨水路径结合,将水源收集—储存净化—回收利用的雨水管理系统通过显露雨水汇集路径卵石区(图11)、明沟或者地下管道(其对应地面上位置通常散置卵石标示雨水路径,使人能够认出雨水在地下管道中的走向)、生物净化塘和雨水调蓄湖(图12、13)循着水路直观地呈现,学生们可以循着水路游玩,无意识中感受植物和空间景观的变化。以雨水花园为自然和生态课堂,为学生们提供自主的自我生态教育机会,雨水花园中设计了多处宣教牌,以详细介绍校园中雨水收集利用系统原理以及雨水花园的植物运用和建成环境中将会有的生物。

9 图中白色箭头指向的地块用于自然过程的演示Demonstration of the plot of land pointed by the white arrow in the picture for natural processes

10 雨水收集利用系统图Rain water collection and utilization system diagram

11 卵石区是对雨水汇集路径的显露Pebbles reveals the trail of rainwater runoff

12 雨水调蓄湖Lake for rain water regulation storage

4 结语

从上述4个校园雨水花园案例的总结与对比中可以看出(表1),生态显露设计方法主要是雨水路径的可视化,通过雨水在可视化的路径中的流动,展示出雨水从哪里来到哪里去的过程,在这过程中水流经过不同的植物、渗滤介质或净化介质发生不同的水质变化,这个过程的直观化,是学生们无意识认知雨水生态的最佳途径。雨水花园管理的目标是决定雨水路径的关键,因之不同目标下雨水路径也不同。可视化雨水路径和雨水花园宣教牌可作为校园雨水花园生态认知的标配,参与性雨水花园的活动非常有助于促进学生对生态的认知,但设计中需根据用地的大小、功能空间配置、过程操作的可行性以及学生等实际情况,尽可能多地设计参与性空间与活动。空间感染力的创造除结合学生的物质和精神需求外,主要是设计师对空间感染力的见解。

近年来各种自然教育兴盛,回归自然、回归生态、回归精神,人境相生。在人们精神的深处,自然是最终的归处。发挥校园环境景观的教育作用是可持续校园的任务之一[13],校园是一代一代人成长的堡垒,校园环境是他们精神生态的未来。人境相生的美好神圣的校园环境,不仅要担负环境育人的使命,创造出舒适愉悦的使用空间,还要能让学生在环境中亲近自然、省悟人生、感受到社会与环境的进程,这样的校园环境对于受教者个体的教育力与感染力是令人震撼和影响深远的。有研究表明:可以把绿色街道和雨水花园视作小尺度自然和环境教育的工具[14],雨水花园成为当下能够担当校园生态认知无意识环境教育的最有利载体。为促进年轻人对雨水生态系统的深入了解,学生们参与校园雨水花园建设或维护已成为校园雨水花园建设的新目标[15]。为增强学生的环境意识并传播生态的思想[16],美国新泽西州的Camden县的Sumner小学在全球4-H气候项目计划(Global Reach 4-H Climate Science Program)资助下,分别于2010年组织6年级学生和2011年6月组织4年级学生与县公园局、土壤管理办公室、资助公司的员工一起建造了2个校园雨水花园。有学生参与建造或维护的校园环境,将助力美好神圣校园和生态认知的回归。

13 生物净化塘——小雨水花园Biological purification pond——small raingarden

表1 雨水花园设计案例的总结与对比Tab. 1 Summary and comparison of raingarden design cases

注释:

图片和表格数据均来自阿普贝思国际联合设计机构。