国内住区环境设计预防犯罪研究进展与反思

毛媛媛 殷玲 刘婧 曾敏玲 廖良

居住区是居民日常生活的主要场所之一,其安全性极为重要。有研究显示居住用地的犯罪案件数量在各类用地中居首位[1],居住区治安问题备受社会关注。国内住区犯罪预防研究自20世纪90年代开始,历经了近30年的发展,取得了一定的进展和突破,但也存在一定的问题和瓶颈,影响了相关研究的推进。基于此现状,本文作者就现有研究成果进行梳理、总结并针对现存问题进行反思,为推进未来此领域的发展提供一定参考。

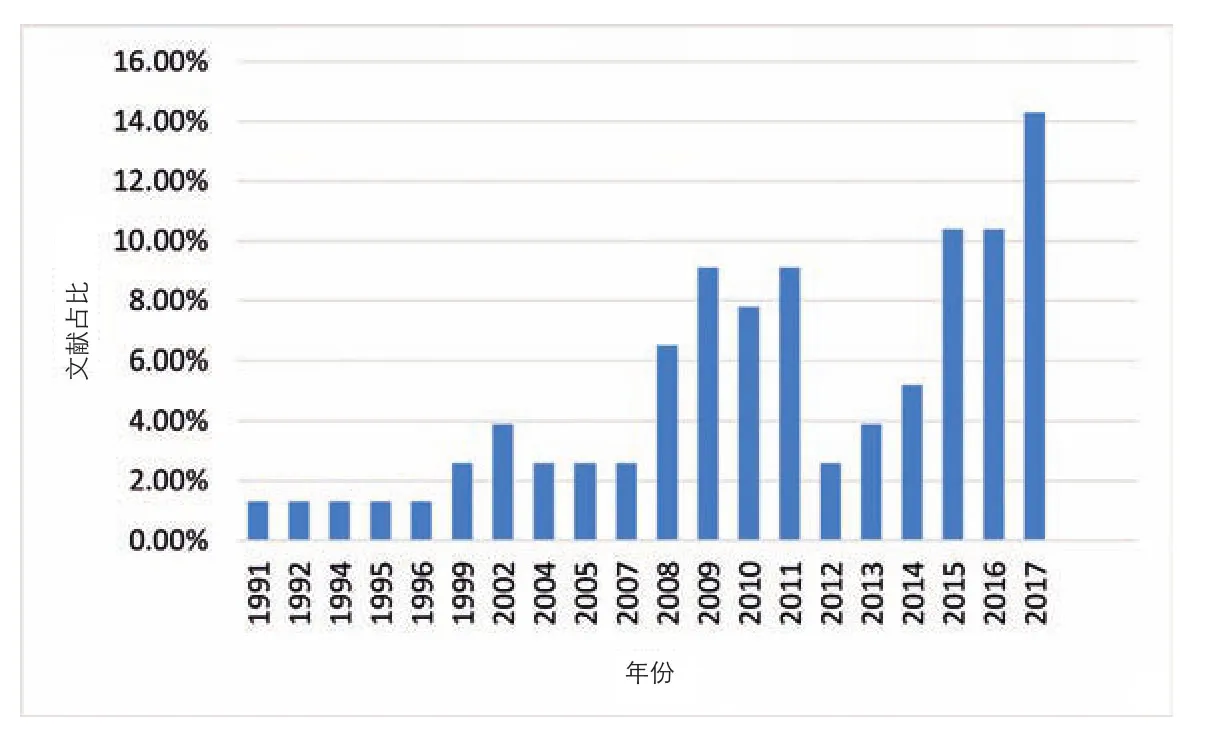

1 居住区犯罪预防研究文献时间分布图Temporal statistics of literature about crime prevention research in residential areas

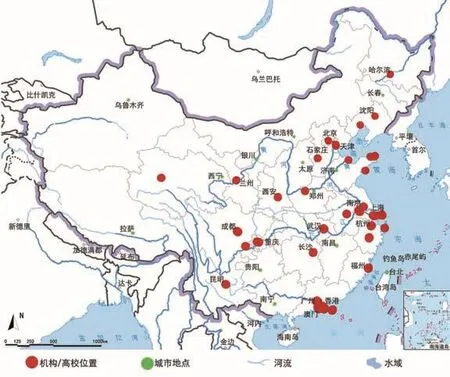

2 1991—2017年全国居住区犯罪研究机构分布图Distribution of residential crime research institutions in China (1991—2017)

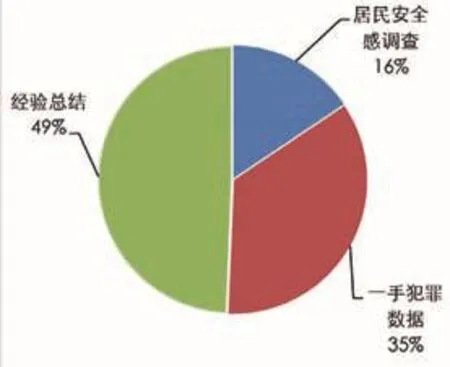

3 研究类型统计图Statistics of research types

4 实证研究趋势图Temporal statistics of empirical studies

1 住区环境设计预防犯罪研究进展概览

笔者以“住区+犯罪预防”“住区+犯罪”“住区+可防卫空间”“住区+CPTED”“居住区+犯罪”“居住区+可防卫空间”“社区+犯罪预防”“社区+犯罪”“社区+可防卫空间”“社区+CPTED”“住宅区+犯罪预防”“住宅区+可防卫空间”为关键词,从中国知网、维普中国科技期刊网和万方资源数据系统这3个数据库进行文献检索,剔除重复文献后,共检索到有效文献77篇,其中期刊论文61篇,硕士论文16篇。运用Cite Space、Bicomb、SPSS等计量分析软件进行系统分析,探究该领域的研究进程及发展趋势。

1.1 时间分布

有效文献的发表时间跨度为1991—2017年。2008年以前,发表频率约为0~3篇/年,而2008年以后大幅增多,近3年增长情况最为明显。总体上,发文数量呈波动式上升趋势,说明学术界对此领域的关注度持续提高(图1)。

1.2 学科和研究机构分析

该领域研究团队背景可分为城市规划、建筑学、地理学、犯罪学、城市管理、法学、社会学、风景园林学、心理学等,学科分布较广,学科交叉明显。其中以城市规划(占37%)、建筑学(占16%)、犯罪学(占15%)为主,其他学科相对较少。

通过分析发文机构地址可以发现,该领域研究主要集中在长三角、珠三角、北京、重庆等经济较发达地区,占总体文章数量76.8%(图2)。

1.3 研究类型构成

在笔者所搜集到发表于期刊的文献中,理论研究和案例研究主要为国外理论、案例的介绍与评述,研究结论具有一定的借鉴意义。近1/2的文献为居住区犯罪问题的现象评述及对此提出的对策建议(图3),其中对策建议大多基于国外相关的理论提出,并未进行本土化检验或系统论证和分析,其科学性和可操作性有待提高。近年来国内的实证研究开始增多(图4),并且开始有学者关注相关理论在实践中的应用[2]。

1.4 研究焦点分析

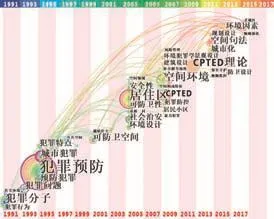

1.4.1 关键词共现分析

笔者选用Cite Space对所搜集的文献进行关键词共现分析得到230个节点、230条连线、网络密度为0.0 087的关键词图谱(图5)。关键词之间的连线代表2个词经常出现在同一篇文献中,连线越粗,共现频次越高。

研究发现,“犯罪预防”“居住区”“CPTED理论①”“空间环境”等为高频关键词,目前该领域的研究多基于CPTED理论、可防卫空间理论展开,研究视角较多聚焦在居住区环境设计、环境要素与安全性讨论等方面。此外,一些新的分析方法如空间句法等开始被应用于研究建筑与居住区空间环境特征。

1.4.2 关键词时区分析

从关键词时区分析发现:在20世纪90年代,研究重点侧重于“犯罪行为”“犯罪特点”,对环境、空间设计诱发犯罪层面的考虑相对较弱;2000年后,随着国外“CPTED”“可防卫空间”等理论的引入,更多学者将住区犯罪防控与“建筑设计”“环境设计”“环境要素”相联系,探究环境设计对犯罪预防的影响;2015年出现“领域强化”“偏最小二乘法”“空间句法”等关注研究方法的关键词(图6)。总体来说,空间与环境始终是该领域关注的焦点。当前研究关注的空间类型正在从较为宏观的住区空间,向特定空间或向相对微观的具体环境要素转变;关注的治安问题从笼统的“犯罪”逐渐聚焦到某一具体案件类型;研究主题从最初的以理论介绍为主的综述型文章向关注研究方法和数据的实证型研究转变;研究方法趋于严谨且多样化。

1.4.3 关键词聚类分析

利用Bicomb SPSS 21.0软件对高频关键词进行系统聚类分析,得到聚类树图(图7)。

结果显示,当前的文献大致分为研究设计类和政策管理类。研究设计类又聚类显示为3类:第一类研究多基于CPTED理论、可防卫空间理论进行的住区/社区安全性探究、空间环境质量评价;第二类研究方向更侧重于依托技术分析手段,在CPTED理论基础上探究居住区空间环境因素对犯罪的影响;第三类研究从文献研究分析出发,更侧重于理论和经验总结。

政策管理类研究多基于案例剖析或犯罪数据、犯罪特点分析的犯罪预防的经验总结,以此服务社会治安管理。

5 关键词共现分析图Co-occurrence analysis of keywords

6 关键词时区分布图Time zone of keywords

7 关键词聚类图Clustering of keywords

8 数据来源统计图Statistics of data sources

2 研究成果分析、启示与反思

2.1 研究方法与数据来源

从研究方法来看,随着多学科的交融,研究方法正趋于多元化。从早期的定性分析到后期广泛应用的定量研究方法,如运用ArcGIS建立案件空间分布及密度分析、回归分析以及多层次回归模型、空间句法等[3-5],使得多空间环境要素与犯罪行为关系的研究以及多环境要素之间的影响研究更加科学。近年来质性研究方法的介入,更有利于深入、准确地探究环境与犯罪行为的影响机制。

就数据来源而言,目前研究数据来源主要有3种途径:1)基于问卷调查或者访谈得出的居民安全感数据和环境数据。2)由年鉴或公安部门提供的犯罪数据。3)根据国内外理论、案例所得经验和个人主观经验的总结。其中第三种文献明显多于前两者(图8),且为早期研究。犯罪数据在研究中的应用不广主要与当前数据管理现状有关,另外目前国内相关部门提供的犯罪数据的准确度与精度普遍不高,并且地区差异性大。这对研究结论的科学性提出了挑战,应引起相关部门的注意。

2.2 研究成果梳理

现有该领域的研究主题大致可以分为3个方面:1)住区犯罪活动分布及特征研究。其中居住区相对高发的案件类型主要是盗窃案,包括入室盗窃、车内财物盗窃、电动车盗窃等[6-8];研究聚焦的住区类型主要是城乡结合部居住区、城中村、门禁小区、山地居住小区等[9-12],从空间形态来看主要包括高层和多层住宅小区[6,13]。2)住区环境与犯罪行为关系研究。侧重对环境要素的鉴别、度量以及某一类环境要素与犯罪行为关系之间的探讨。已有研究表明犯罪行为的发生往往不是由单一要素决定的,而是多要素之间产生的复杂影响[1],但是这方面的研究并不多,更准确的关系有待深入研究。3)居住区犯罪预防策略研究。目前多为定性的总结建议,并未体系化,实践较少。

住区犯罪预防研究多数以CPTED为理论支撑,其研究发现也基本可以在其六要素框架下进行归纳和总结,即:领域感、监视、通道控制、活动支持、形象维护和目标加固[14]。由于住区之间存在差异性,各要素对各住区的影响程度存在不同。其中较有代表性的发现如下。

1)领域感:研究表明目前国内常用的规划设计模式不利于住区领域感形成[15-16],犯罪者感受不到威胁或者警示,则空间受到破坏的风险将会增大。

2)自然监视:目的是使犯罪者或犯罪行为易于被看到从而使犯罪者感到犯罪风险增加而放弃犯罪。研究发现,住区规模[17-18]、植物配置[12,19]、照明[20]、住宅单体设计[4]及群体布局[21],以及电子监控设备[22-23]等均会影响住区自然监视、正式监视或机械监视效果,从而影响犯罪防控。

3)通道控制:研究发现,住区的出入口数量过多[11]或缺乏门卫管理[4,11,24]会增加犯罪风险;内部或周边通道过多、利于攀爬的住宅单体[9]、底层开敞的阳台[22]等都是罪犯常选择的通道。

4)活动支持:活动支持的作用具有两面性,有研究指出住区的活力对自然监视和犯罪预防有积极作用[9],而也有研究认为过高的活动水平会诱发某些犯罪发生[25-26]。因此在住区规划中需要把控住相关活动的度。另外,亦不能忽视年龄构成对活动设施及场地的使用有效性的影响[27]。

5)形象维护:根据“破窗理论”,衰败无序的场所暗示着控制力削弱,易成为犯罪场所。研究发现,具有模糊性、复杂性特征的城乡结合部易成为犯罪的“磁铁”[28],住区内部随意停放的车辆[9,29]、冷色系的照明[30]、无人使用的活动场地[9]及维护不当的景观[20]均会为住区带来负面影响,从而诱发犯罪。

6)目标加固:目的在于强化特定目标的保护措施以增加犯罪实施的难度。研究发现,未上锁的车辆、住户等都较容易成为犯罪目标[9],但也有研究表明,不断强化的目标加固会产生心理壁垒[31]。

除环境设计原因外,住区管理也是较多研究关注的方面。管理手段是改善住区治安问题的有效途径,但是通过访问住区的管理人员,发现在改造与整治中资金问题是难题[32]。同时,住区安全问题错综复杂,需要物业管理部门、业委会、居民多方沟通协作[9]。

2.3 对现有住区设计的启示

通过以上对当前研究发现的总结可以看出,历时30年,该领域已经探索出很多与当前我国居住区规划设计相关的环境内容,这对于未来强化居住区安全性具有直接指导意义。

国内长久的住区规划设计实践中,更多关注于功能、美观等方面,对住区通过环境设计预防犯罪方面关注较少。《城市居住区规划设计规范》在领域感、自然监视、通道控制、活动支持、形象维护等方面有相关规范涉及,但未完全考虑或细化犯罪预防相关要求。如规范中规模的下限与现有研究中的邻里交往的最佳规模存在较大差异;对住宅建筑净密度与住宅建筑面积净密度的要求考虑了不同气候区的差异而对居民对空间的感受重视不足;对住区内不同项目的布局考虑了其设施效益最大化、经营管理的便捷性以及和周边环境的协调关系等,但对其混合使用方式和程度没有涉及;在形象维护方面,规范中更多关注于住区整体环境,对灯光、植物配置、绿地、标志等具体环境要素并无相关引导。

2.4 不足及反思

2.4.1 数据来源对住区空间环境与犯罪行为的关系研究的影响

数据来源是影响该领域发展的一个重要方面。近几年实证研究虽然开始增多,但从上述对数据来源的统计不难看出,基于一手犯罪数据开展的研究较少。当前我国犯罪数据的管理要求使该领域的研究进展受到一定的制约,未来需要进一步优化数据管理来推进这一领域的研究进展。另外,当前研究多基于环境数据和犯罪数据,少有研究关注犯罪者本身对空间的感知和利用,而这最能直接反映环境与犯罪之间的关系。未来我们可以尝试通过访谈罪犯、情景模拟等方式,结合犯罪学、环境心理学等知识,以犯罪者思维与视角探究空间环境对犯罪心理、行为的刺激与抑制作用。早在20世纪七八十年代,美国、加拿大、英国、德国等发达国家就已陆续开展过这类研究[33],值得借鉴。

2.4.2 现有研究对地域性与案件类型差异的关注不足

国内相关对策建议多基于国外较为成熟的理论如CPTED理论、可防卫空间理论、日常行为理论等提出,但少有本土化检验。除了国内外的差异,国内不同地区的差异性也不容忽视,例如平原与山地的住区地形环境对犯罪活动的影响存在不同[12]。另外,住区类型呈现多样化,如传统住区、福利型住区(分配型社区)、商品房住区、边缘社区。这些住区由于建设年代、居住人群、建造技术、设计理念、环境特征、管理水平等不同而存在着较大的差异性,需进行分类研究,而现有研究往往笼统概括为住区。

此外在案件类型方面,多数研究只笼统概括为犯罪,仅有少数进行了分类研究或是针对性研究。与住区密切相关的案件类型主要有入室盗窃、车辆及车内财物盗窃、抢劫[9]。事实上,不同的案件类型与空间环境的关系是存在差异的,比如道路的通达性,对盗窃和抢劫就产生了相反的影响[34]。即使都是盗窃案,入室盗窃和户外盗窃的微观场所也有所差异[35]。因此,在之后的研究中,可以尝试对不同案件类型与空间环境的关系进行深入探究。

2.4.3 实践应用有待开展,并关注实施的效用评价

目前国外已经有将环境设计预防犯罪的理念应用于居住区建设的实践案例,但在我国仍然很少。虽然有少数学者已经开始关注实践应用,但是理念的被重视程度、费用来源、时间周期、主管部门推动等问题使得实施阻力较大,实践应用较少,这也使得现有的研究成果被束之高阁,没有产生实践价值。未来这方面理念和研究结论的实施有待加强。实施过程中需要对其实施效果进行跟踪评估,及时反馈,对相关理论进行修正。

3 总结与展望

综上可见,近30年我国住区犯罪预防领域的研究经历了引入理论、实证研究、实践应用的过程。目前的研究主要有2个趋势,一是侧重于实体空间环境的设计和建设,二是侧重于社会环境的治理。研究机构的空间分布也有着明显的区域不平衡现象,经济发达地区明显多于经济欠发达地区。就研究类型而言,基础研究明显不足,相关理论的地域性检验需重视,本土化实证研究仍然缺乏。就其实践性而言,一方面,各利益主体对住区的犯罪预防方面关注不足,相关设计规范中也无明确的要求,导致其在设计中易被忽视;另一方面,相关理论及研究的可操作性不强,也造成了理论难以应用于实践的困境。但是,在近30年的发展中还是取得了一定成就。随着多学科的融合,越来越多的学者开始关注这一领域的发展;研究手段的不断革新,研究数据的多样化、科学化也使得相关研究成果更具说服力和实用性;研究多视角、多层面使得研究内容不断拓宽与深化,从对单一环境要素的鉴别与度量及其与犯罪行为关系之间的探讨逐步发展到多要素与犯罪活动以及多要素之间的复杂关系的研究中,并且已有一定的发现与结论。

基于对现有研究与实践中相关问题的总结,笔者认为在进一步的研究中应更多地关注以下方面。

3.1 预防与治理相结合

当前住区的犯罪防控措施主要依靠法律约束和治安管理,包括保安与监控系统,需要消耗大量的人力物力。现行的居住区设计规范虽然对与犯罪预防相关的环境要素有一定的涉及,但对这方面的关注仍较少,未来可以从设计之初就考虑住区安全问题,将预防与治理相结合。在住区设计规范及项目审批中增加犯罪预防的相关理念。在设计层面,对区位选择、空间组织、活动场地设计、建筑单体设计、基础设施配套等方面提出环境犯罪预防的设计导则;在制度层面,在项目审批中增加治安影响评价,多维度地实现犯罪预防,在实践中渗透犯罪预防意识与理念。

3.2 促进多学科融合,更新技术手段,优化数据环境

住区安全与日常生活息息相关,因此受到各学科领域的广泛关注,关注点不尽相同。规划、建筑与地理学交叉明显,但是其他学科的交叉较少,犯罪行为发生的原因错综复杂,多学科融合、互为补充可以达到更好的犯罪预防效果。未来研究也需要关注新技术方法的运用,采取多种方法、多种视角结合的方式,寻找更为合理、切实且全面的研究方法。在研究工作方面,建议不同领域的研究人员通过工作坊或项目合作的方式,针对同一个研究问题进行多学科的深度研究合作,为该领域提出全方位的研究成果。另一方面,相关数据的管理需要为科学研究提供一定的平台,提高数据开放度与精度,以此促进这一领域的进展。

3.3 加强面向本土的实证研究,并将成果理论化

从目前研究成果来看,基础研究相对不足,针对本土的实证研究还需加强。国外相对成熟的理论在实际应用上具有一定的地域性,这一点在国内不同地域的研究中已有发现。因此,研究人员对住区空间环境与犯罪行为之间的内在联系需要有更准确的认知,其中包括对居住区环境、居民日常行为模式、案件类型复杂性的考虑,对犯罪者行为特征和选择偏好的探究以及一些环境要素的两面性和不同要素之间的复合影响等。另外,在此基础上可以尝试构建社区犯罪预防体系,将研究成果理论化,融入规划设计学科基础理论。

3.4 开展实地试验,将研究成果应用于实践

我国相关领域的理论介绍、问题研究已经开展了近30年,积累了不少建设性的研究成果,包括问题发现、对策建议等,但缺少对相关对策开展实验性的尝试,并讨论其效用问题。因此,建议针对已建成的地区,结合当前社区更新热潮,建立基于环境设计实现治安整治的试点项目,通过应用并长期观察某些环境犯罪预防策略的实效,总结其在本土的适用性,提出适用于我国国情的技术框架。

注释:

① 即 Crime Prevention Through Environmental Design(环境设计预防犯罪)。

② 本文所有图片及表格均为作者绘制。