口述史方法在风景园林教学中的应用探讨

李自若 李晓雪 程晓山 潘建非

1 高等教育中的风景园林教学与口述史

口述史,简单来说,是指以搜集和使用口头史料来研究历史的一种方法。相较于传统上历史的来源必须取自文字的限制,“口述历史”将历史的取材与资料来源扩展至相关人员的叙述,并将“历史的诠释权”回归于广大的群众。每一个人在口述的过程中,她或者他都是时间的参与者与解释者[1]。

1.1 风景园林专业中的口述史研究

随着史学研究方法的拓展,中国的风景园林历史学者也注意到口述史方法的学科应用[2]。一方面,受益于史料搜集途径的拓展,近现代园林史得到了更深入的研究。园林建设者、历史见证者的口述素材,大量地补充了历史过程的细节[3-4]以及设计或建设主体视角的探讨[5-7]。针对部分前辈学者、设计师的口述工作,更是抢救性的[7]。另一方面,“历史的诠释权”回归大众,口述史方法为文献素材不充分的地域、民族研究,提供了本土历史、文化、生活研究的可能。地方及民族性的风景园林研究得以拓展与深化[8-9]。相关研究亦会结合人类学与社会学方法进行分析梳理,实现场所及社群的综合性讨论。此外,口述史方法本身也成为研究对象,被纳入到风景园林专业范畴进行价值[10]与应用的讨论。通过转化,口述史方法在风景园林专业研究中,可以对“人”“技”“史学”“地域”等方面提供适应性的技术支持[10-11]。

综合来讲,“口述史”为风景园林专业提供了素材收集的更多可能以及解释历史的新角度。口述史方法在风景园林学科的应用逐步成熟,越来越多的风景园林学者开始使用口述史方法进行研究。然而总体而言,这些研究中主要将口述史方法作为科研工具进行探讨,如何将口述史方法与专业人才培养结合却尚有空白。

1 岭南风景园林传统工艺的口述:英德石山现场访问邓建才师傅(左二)Oral History on the traditional handcrafts in Lingnan Garden:visit master Deng Jiancai in Yingde Stone Hill

2 广州现代公园建设的园林人口述:访问吴劲章先生(一排右二)Oral History on modern park construction in Guangzhou,visiting Wu Jinzhang

1.2 口述史在风景园林教学中的作用

随着现代高校教育的发展,知识、技能的讲授已经远远不能满足学生认知历史的兴趣及热情。如何从方法、价值观角度重新帮助学生拥有独立的历史学习与专业认知[11-13],也成为了园林历史教育改革的一个议题。“口述历史”,除了作为历史研究工具,更为每个人成为时间参与者与解释者提供了可能。但就现有的风景园林高等教育教学来看,口述史方法的应用较为有限。它主要应用于部分研究生科研能力的培养。而本科教学中风景园林历史教育,更多地集中在历史脉络的梳理及对风景园林设计或营造技术的分析与探讨。历史观与历史研究方法、工具的探讨比较有限[14-15]。

口述史在风景园林领域的传播及教授方法的研究,或者说风景园林教育过程中口述史的应用研究,现在仍缺乏具体的探讨。相比之下,历史学科的相关研究[16-17],则提供了一些具体经验。这些研究认为口述史方法不仅仅是进行历史素材收集的工具,更是建构历史认知的路径。实践教学的研究可以从议题的选择,口述史方法的知识、技巧的分解,学习与教授的形式、步骤、反馈机制等方面进行分析整理。因此,本文作者主要结合口述史的风景园林价值、应用特点、口述史在风景园林学科的操作方法以及高校人才培养目标、学生认知规律,进行口述史在风景园林教学中的应用探讨,提出对于当下风景园林人才培养的口述史教学操作建议。

1.3 华南农业大学风景园林教学实践中对于口述史的应用情况

华南农业大学风景园林(园林)专业的教学,涉及风景园林历史的课程,主要是风景园林(园林)史(本科二年级)。风景园林学概论(本科一年级)、风景园林遗产保护与管理(本科三年级)及风景园林美学与艺术(本科三年级)课程部分涉及历史教学。课程对象主要以本科二、三年级学生为主,教授方式多数是以老师为主导的理论讲授及历史园林解析。

为了适应专业教学中本科学生的新需求,华南农业大学风景园林学科的师生2016年开始以短期工作坊的形式进行历史教学的实验。“口述史”被应用于教学实验中,分别于2016年初,基于岭南风景园林传统工艺教学与实践平台,开展了“口述工艺”工作坊(图1);2016年末,结合“广州市城市公园建设与发展研究”(此后省略为“公园研究”),亦开始广州现代工作者口述研究(图2)。参与教学实践的人,以本科二、三年级学生为主,数量约40人。教学实践更多的是以互动方式进行组织,周期约3个月。

结合2次实践教学工作的开展,笔者对华南农业大学的口述历史方法在风景园林教学中的应用过程、应用难点进行梳理总结,对口述历史方法在本科教学应用中的潜力进行探讨。

2 口述历史方法在风景园林专业教学中的组织过程

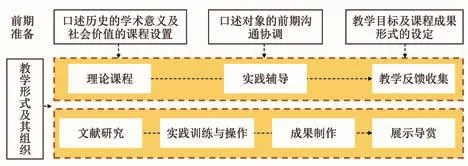

从教学组织过程来看,教学活动包括3个阶段:前期准备——教学活动开展——成果及反馈。

2.1 前期准备

作为追求“实践出真知”[18]的短期实验性课程。教学设计是前期准备中的重点,拟定时需要重视“过程”,强调“实践”。课程设置初期,是辅助学生理解的理论课程,通过文献研究奠定基本的概念认知、价值理念、工作方法,中后期则以现场训练及实践操作为主。

理论课程的准备需要对学生进行主题相关的理论备课及方法工具的辅导,其中特别需要提前邀请专家并安排口述方法的专项课程补充。

实践课程以现场训练及实践操作为主。相应的准备工作,除了物资、场地的安排、教学团队的组建、教学方案的制定,更重要的是与口述史的访谈对象进行联系沟通。由于涉及“与人交流”的活动,教师需要提前与访问对象进行多轮沟通。例如,在“口述工艺”的过程中,教师提前对工艺师傅所在的营造场、工厂进行了解,确定访谈形式及口述问题的范围,避免造成对工厂工作的打扰及访谈者的心理不适。又例如,针对“公园发展史”,教师需要提前与公园管理处负责人及相关员工进行联络,尤其是需要确认公园管理中的老前辈名单。一般而言,口述对象的选择会根据口述目的安排几位核心口述者。他们通常是比较综合全面了解该领域情况的人,如管理者、负责人、传承人等。其中,对于自身故事的记忆与表达比较清晰的核心口述者会首先安排进行访问。这将会对学生理解与掌握口述内容比较有帮助。随后,将安排与该领域相关的工作者或者核心口述者相关的亲属进行访谈,他们会补充不同的视角以及更多的细节。针对一些初次接触口述访谈的对象,教师需要在访谈形式上事先进行沟通。如访问长期从事传统营造工艺的匠作师傅,他们往往更擅长制作而非口头描述。那么,口述过程会尽量结合匠师比较熟悉的场地与道具来进行现场记录,便于学生也可以更直观地了解描述的内容与细节(图3)。

3 关于口述历史方法在教学中的应用的准备工作Preparation of the application of Oral History in teaching

4 口述历史的过程Process of Oral History

5 每周的讨论Weekly discussion

6 最终的展示布置Final exhibition

2.2 教学活动的执行过程

根据前期的准备及教学计划,短期教学活动进入执行期。教学活动的组织,首要的问题是在执行过程针对学生学习过程中出现的问题及时地指导与纠偏。整个教学周期约8~10周次,其中第1~2周安排基础理论与培训课;最后的2~3周安排终期的分析整理训练;中间的周次为实践与讨论课,每周进行1次实践训练(1~2日)以及1次讨论课(4个课时)。

关键的教学指导主要集中在口述过程中及每次口述结束当日。对口述工作的成员进行分组,每组口述成员都由1位负责人带领进行操作。口述过程中由负责人配合学生进行口述操作,在过程中帮助学生缓解初期交谈中的紧张感,帮助学生引导提问(图4)。尤其是帮助学生发现口述者口述内容中的关键线索,学习提问的方式方法。口述结束当日,全体参与者进行集中讨论与反思,对访谈过程中学生存在的问题进行纠偏及对发现的线索进行分享,调整次日或下次口述操作的安排。尤其是前几次的口述访谈,学生们仍处在摸索阶段,组员之间的协作关系仍未建立。通过及时地收集反馈问题,帮助学生逐渐掌握口述方法及技巧。

每周的讨论课(图5),主要针对各组口述内容进行整理与分析。过程中学生会结合口述进行整理,提出自己针对口述对象及课题的发现及整理构想。这个过程中,针对口述资料的整理、存档的规范进行训练。但是,除了口述方法及技巧的训练,更重要的是学生对于“风景园林”历史的再认识及反思能力。通过访谈的亲身接触,更真实地去体会历史过程中风景园林的发展及风景园林从业人员真实的经验及感触。

在对口述资料整理的基础上,学生对相应成果以公开展览展示为目标进行成果制作及导赏策划。过程中,学生需要重新思考历史表达的不同方式。口述史不仅仅是研究方法,亦可以成为表达及传播的方式。学生将其融入到最终表达及导赏中,重新对他们经历与体悟的历史进行分享,思考历史过程中“人”的作用及文化传承的形式可能(图6)。

2.3 教学活动反馈

为了更好地了解教学体验及学习成效,教师通过问卷与当面沟通,了解学生的收获,包括对于风景园林历史课题的认识、理解,口述史方法的理解与掌握程度,专业应用的倾向等。通过整理了解到教学难点及可调整的方向,未来相关历史教学或其他风景园林规划专业领域可以进行口述史应用的潜力。

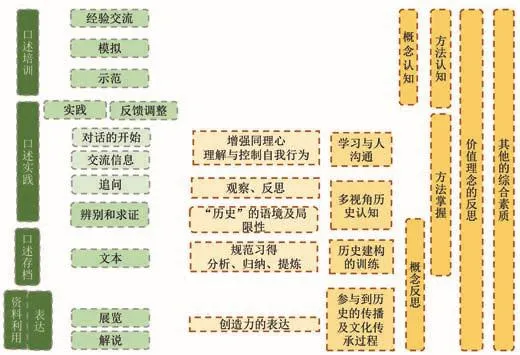

3 口述史方法在风景园林专业教学中的关键点

口述史是历史研究工具的学习、操练过程,还是一个重新建立思维方式及历史观的过程。

从方法工具上说,口述历史确实提供了历史关注者及研究者进行历史素材收集的一种方式。但正如前文所提到的,它提供了另一种认知历史及建构历史的视角与思路。结合教学反馈,学生们认为:有别于过往历史教学的“宏观”或停留在书本上,口述历史“有情感性有记忆性,更鲜活更丰富”和“更真实”。历史是由具体的人和事逐渐建立起来的,而不同的人有不同的视角,历史是“更多维的”。

因此,口述史对于学生而言,可以拓展自身的历史视角及思维方式。实际上也正因这一特点,在风景园林教学应用中,口述史的难点集中在如何帮助学生拓展自己的历史视角及思维方式。

3.1 培养学生多视角的历史认知

在口述史作为工具过程中,口述资料的“真实性”其实往往是学生最初怀疑的问题。由于口述者本身记忆及表达的差异性,同一个历史片段,在叙述过程中不同的叙述者会有不同的角度。而且即便是同一叙述者,不同的场合、面对不同的倾述对象都会使得口述的内容没有办法得到统一。口述的不确定性,会给学生带来困惑。

因此,在教学过程中,一方面需要为学生提供一些如何辨别和寻找更多求证素材的技巧与方法;另一方面则需要设置一些交换访问对象的过程,帮助学生理解历史本身是多维的,不论是口述历史还是文献历史都有它的语境及局限性。

例如,在对传统工艺石湾陶工艺的口述调研中,学生会针对工艺场人员之间的关系进行了解,清楚匠作传播及传承的特点。学生们在访谈完工艺场的负责人之后,仍需返回工艺场,寻找相关的匠师进行口述,从不同的角度收集对于问题的回答。又例如,叠石工艺的师傅不善言辞,口述的信息往往较为琐碎零散。口述的过程则需要通过多次的交流,以及针对个别议题设计多个替换式问题进行多次提问,帮助师傅减少口述的紧张感,逐渐述清工艺技术、习艺历程等问题。

透过这些操作的学习,学生们逐渐理解,所有的口述反映的只是一部分事实,更反映了历史对于每个人都是不一样的。所以学生在参与口述访谈的过程中,对于历史是否有标准答案,历史是否有更多的视角进行观察以及理解有了更为深刻的认识。

7 模拟口述访谈Simulation

8 实践口述访谈Practice oral interview

9 反馈调整Feedback

3.2 培养学生的沟通能力

由于口述者与学生在生活背景、专业经验上存在较大差别,学生在口述过程中最难的便是与口述者进行沟通。这包括如何与口述者熟悉,建立起互动关系;如何与口述者进行有效的沟通,较好地开展与课题相关的讨论;如何进行追问,找到深入话题的线索。

一般来说,口述的过程首先需要对“我”或者“我们”以及口述工作计划进行介绍与说明,让口述者了解彼此之间的关系及口述资料未来将进行利用的方式,避免双方造成不必要的误解。第二,口述的过程是交流的过程,并非你问我答的形式。过程中口述者及学生可以进行互动,口述者亦可以与学生进行提问。交流是多样的形式,并非单纯的听、说,还应对访谈者的行动、表情、停顿等反应进行观察,更全面地记录与理解访谈者的表达。第三,口述史是更真实的发现,会集中在具体的事、人、物、技等问题上,需要学生做好深入的了解再进行追问。

对于这个过程,口述的指导与训练环节应注重分阶段进行,强调练习与反馈。具体的措施包括了访谈模拟、负责人示范、实践操作及反馈调整。访谈模拟是指学生在调研前通过角色扮演,模拟真实访谈中面对的对象及可能存在的情况,帮助学生训练自我的应对能力,积累访谈经验(图7)。访谈示范是指让具有经验的同学或者老师作为访问的示范者,为学生们展示访谈的具体操作,同时帮助匠师与师生间消除陌生感(图4)。实践操作是指学生自己承担口述访谈,完成整个过程(图8)。反馈调整,则是针对实践进行每日、每次及每周的讨论。其中每次口述完成的当天(图9),需要帮助学生进行操作的纠偏与调整。过程中,老师需要更多地帮助学生增强同理心,理解自己沟通上对口述者带来的影响,尊重口述者,提升口述质量。

3.3 培养学生的历史建构与独立思考能力

由于口述的过程中学生与口述者的交流是比较开放自由的,因此学生在整理过程会发现口述资料的信息众多,从庞大的叙述中梳理出对于课题的线索是难点。那么在教学的过程,首先为了保持对于口述历史整理的完整度与可靠度,学生们会对口述录音进行记录与存档。但是更重要的是帮助学生进行历史建构的训练。因而在前一步的基础上,每周的教学讨论则主要是针对大家历史观点凝练与梳理方法的指导。这个过程一方面结合头脑风暴和思维导图,另一方面结合辩论与回访的观点求证。前者的训练是帮助学生们通过协作的方式,进行历史观点凝练;后者则是帮助学生强化历史思考的严谨性。

这个过程在整个工作坊中耗时较长,需3~4个月(10次左右)才能完成。通过数次的讨论与修改,逐渐形成最终的成果。成果主要为展览、文本及导赏等方式。这些形式的要求,可以加强学生自身的逻辑叙述及表达能力(图10、11)。同时,通过分享的过程让学生参与到风景园林历史的教育过程中来,以更深度的参与方式,实现对于历史的探索、理解、建构及传递。这个过程中,口述历史不仅是一种研究方法,亦是一种交流及传播的方式。

4 口述史方法在风景园林专业教学中的应用潜力

口述史方法,在风景园林历史研究中已经开始有较多的应用。而它与高校专业人才培养的结合,不应局限在研究生阶段的科研学习,应与风景园林人才综合素质培养相结合,从概念、方法乃至历史观、价值观多维度的培养以推进专业教学改革。在风景园林教学中口述史方法应用的过程,需要导师进行充分的前期准备,执行中进行口述方法的基本使用培训,以课题研究引导学生进行实践学习,完成口述存档及整理表达。完整的教学过程以可对学生观察、理解、思考分析及表达能力进行综合训练,推进学生沟通能力、多视角历史认知、历史建构的训练及历史责任感,提高学生专业能力的同时,提升综合素质(图12)。

通过2次实验性教学,口述史方法的应用为风景园林专业学生提供新的学习工具与思路。学生们自己也认为,在学习过程中自己开始主动进入到历史的探讨中来。虽然学生的口述总结成果并不能与专业的学术研究相提并论,但是在历史的认知及历史观建构上,口述历史帮助学生对风景园林专业、对于历史过程中的当代定位、对于自身角色与价值观的建立上有着比较多的帮助。在未来口述史的应用上,大部分学生认为可以继续在相关地方建设历史、生活记忆的研究中应用,如古迹的记忆、各地菜市场文化、家乡城市风景的变迁史、街坊的历史等,同时风景园林中基于经验及人来进行传承的相关领域也可以作为未来教学的应用范围。而在风景园林专业相关课程中,口述史方法也可以作为辅助工具,如风景园林历史与理论、风景园林遗产保护等历史类课程可以作为主要的口述史方法应用课程,帮助学生进行历史观建构;风景园林导论类的入门课程、风景园林工程与管理课程则可以结合口述史方法学习认知职业特点,真实把握专业经验。

10 “口述工艺”工作坊展览及现场讲解The exhibition and field explanation of “Oral History of traditional handcrafts”

11 “广州市城市公园建设与发展研究”展览及现场讲解The exhibition and field explanation of “the development history of Guangzhou urban parks”

12 口述史方法的应用过程及要点Application process and key points of Oral History method

经过2年的初步探索,风景园林历史教学与口述历史的结合,不仅从方法上、在专业上,为学生提供了工具的支持与思维拓展的辅助,同时,它对学生的历史观、价值观、职业观塑造也起到了较好的帮助。口述历史的方法在未来风景园林专业的教学中仍有较大发展及应用拓展的空间。

注释:

图1、2、4~11由工作坊成员拍摄;图3、12由李自若制作。