内隐和外显测量对利他行为的预测:来自IAT和BIAT的证据

吴 睿,郭庆科,李 芳

(1.山东师范大学心理学院,山东 250358;2.泰山学院教师教育学院,泰山 271000)

1 引言

内隐社会认知是指在无意识监控或意识监控较弱的条件下,认知主体对社会性刺激的认识和理解过程。主体虽然不能报告自己的某些内心活动过程,但这些心理过程会对主体的社会性行为和社会判断产生影响(陈启山,2009)。Gawronski和Bodenhausen(2006)对已有内隐社会认知研究进行整合提出了联结性-推理性评价模型(Associative-Propositional Evaluation Model,APE)。APE模型认为内隐和外显评价可视为两个分离但是相互作用的心理过程所引发的结果。内隐评价是联结性评价过程的结果,外显评价是推理性评价过程的结果。联结性评价是无意识的、自发的联结过程,其运作发生在无意识层面上,不依赖认知资源且极为快速。推理性评价则是有意识的,反思性的加工过程,其运作依赖于当前的认知资源,过程较为缓慢而且可以控制。

根据APE模型,个体对给定刺激的认知过程首先是个体基于自发的联结产生内隐评价,随后,在个体有充分的动机和机会的条件下,推理性评价过程则会评估该内隐评价是否与其它关联信息一致或者是否违背了社会规范,如果不一致或者违背了社会规范则推理性评价过程会构建新的判断,这个判断即为外显评价,进而个体会压制由内隐评价激活的行为图式,这时内隐评价和外显评价之间的相关必然弱;若个体没有充分的动机和机会,则内隐评价会占据主导作用,这时内隐评价和外显评价之间的相关则会强。

内隐联结测验(The Implicit Association Test,IAT)的提出为内隐社会认知的测量带来了方法上的突破(Greenwald,McGhee,& Schwartz,1998)。内隐测量的实质是通过被试对刺激的反应来测量自发的扩散激活过程(Gawronski & De Houwer,2014)。内隐测量与自我报告式测量即外显测量的区别是能有效减少被试对反应的有意识控制,测量到不易表达出来的态度和认识(Hahn & Gawronski,2015),尤其对种族、伦理、政治等敏感问题的认识。随着研究的深入,研究者发现内隐和外显测量对外显行为的预测效度随情境而变化,根据APE模型,若某情境中个体没有充分的动机和机会,则内隐评价会占据主导作用,此时,行为的自发性水平增加,由内隐测量预测。若个体有充足的认知资源进行意识加工,则行为由外显测量预测,如内隐和外显测量分别预测了自发性较高的和意识控制的择偶行为(Eastwick,Eagly,Finkel,& Johnson,2011);在认知损耗降低了行为的控制力时内隐测量与饮食行为有更强的相关,反之则外显测量与饮食行为有更强的相关(Hofmann,Rauch,& Gawronski,2007)。这时预测模式为双重分离模式(double dissociation pattern),即内隐和外显测量分别预测了自发的和意识控制的行为。若某情境中内隐评价和意识加工同时发挥了作用,此时行为则由内隐和外显测量共同预测,这种行为被称为联合(combined)行为(Spence & Townsend,2007)。例如外显测量和内隐测量能共同预测饮酒(Lindgren,Hendershot,Neighbors,Blayney,& Otto,2011),这时预测模式为加法模式(additive pattern),即内隐和外显测量可以预测联合行为的不同方面,且有独立的解释力。若某情境中内隐评价和意识加工不仅同时发挥了作用,而且内隐和外显评价一致,则此时对联合行为的预测最强。例如对吸烟的内隐和外显评价一致的被试更易吸烟(Perugini,2005)。这时预测模式为交互模式(interactive pattern),即联合行为由内隐和外显测量的交互项预测。

为检验内隐和外显测量的预测效度,研究者设计了不同情境控制行为的自发性水平。如Spence和Townsend(2007)在研究对转基因食物的内隐和外显态度时发现,内隐和外显测量共同预测了自发性较高的食物选择行为,外显测量还独立预测了意识控制的行为和联合行为。Perugini,Conner和O’Gorman(2011)发现内隐和外显利他态度测量共同预测了联合行为,而且两者还独立预测了自发性较高的和意识控制的利他行为。

国内研究多数探讨了内隐与外显测量的关系(蒋达,王散睿,傅丽,周仁来,2008;杨福义,梁宁建,2007),并且发现内隐与外显利他测量存在分离(蒋达等,2008;金戈,2009;苏永玲,2010)。少有研究探讨内隐测量的预测效度,如吴明证、方霞、孙晓玲和Li Qian(2013)以APE模型为基础探讨了态度与行为的关系。国外已有研究虽已检验内隐和外显利他测量对行为的预测模式,但由于文化差异,国外自发性水平不同的利他行为测量不一定适用于国内,所以预测效度可能会存在差异。

基于此,该研究尝试以APE模型作为理论基础探讨内隐测量的预测效度,采用IAT、BIAT(简式内隐联结测验,Brief Implicit Association Test;Greenwald & Sriram,2009)、SC-IAT(单类内隐联结测验,Single Category Implicit Association Test;Karpinski & Steinman,2006)、EAST(外部情感西蒙任务,Extrinsic Affective Simon Task;De Houwer,2003)测量内隐利他态度和内隐利他自我概念,用自陈量表测量外显利他,并设计了自发性水平不同的3种利他行为指标,具体研究目的为:(1)探讨内隐和外显测量能否预测利他行为,做出利他行为的个体需要承担一定代价且要以利人为目的。利他测量涉及道德评价,易受到社会赞许性的影响。内隐测量则能很好地克服这一问题。研究假设内隐测量较外显测量更能预测真实情境中自发性较高的利他行为。(2)比较内隐利他态度测量和内隐利他自我概念测量的预测效度。内隐态度测量的是某刺激和评价之间的联结,内隐自我概念测量的是自我和某特质之间的联结。研究假设内隐利他自我概念测量的预测效度更好。(3)比较不同内隐测量方法的预测效度。De Cuyper和De Houwer(2017)在一项内隐人格自我概念测量的元分析中发现IAT的信度和效度优于其他方法,据此研究假设IAT优于BIAT,SC-IAT和EAST。

2 方法

2.1 被试

193名大学生参加实验(男80人,女113人;Mage=19.7岁,SD=1.02)。所有被试视力或矫正视力正常,右利手,无色盲或色弱,熟悉电脑的基本操作。

2.2 测量工具

内隐测量材料 从已有文献中选出IAT、BIAT、SC-IAT和EAST的目标和属性词,再根据专业人员的评定保留符合要求的词语。内隐利他态度测量所用目标词为利他词汇(乐善好施、济危救困、慷慨大方、乐于助人、帮扶弱者、利他主义)和利己词汇(唯利是图、落井下石、吝啬小气、自私自利、损人利己、利己主义),属性词为积极词汇(喜爱、美妙、光荣、愉快、微笑)和消极词汇(苦恼、糟糕、肮脏、邪恶、伤害);内隐利他自我概念测量所用目标词同内隐利他态度测量,属性词为自我词汇(自己、自身、自我、我、我的、我们)和他人词汇(她的、她们、他们、他的、他、他人)。

外显测量(1)亲社会人格量表(Prosocial Personality Battery,简称PPB;Penner,2002),共30题,分助人和同情两个维度。(2)自我报告的利他量表(Self-Report Altruism Scale Distinguished by the Recipient,简称SRAS-DR;Oda et al.,2013),共21个题目,分纯粹、互惠和亲缘利他3个维度。PPB、SRAS-DR与国内使用的青少年亲社会行为问卷(张庆鹏,寇彧,2011)在内容上有很高的相似性,这保证了其内容效度。在525名大学生中的预测试中发现,PPB的两个维度及全量表信度分别为0.683、0.637、0.731,SRAS-DR的3个维度及总信度分别为0.670、0.574、0.639,0.799。这说明可作为外显利他的测量工具。

利他行为测量 根据前人研究(Perugini,Conner,& O’Gorman,2011)设计了3种利他行为指标:(1)意识控制水平较高的利他行为。让被试在7点量表上报告其在过去一年里参加的志愿活动的次数。(2)联合行为。自我报告过去1月内的7种具体志愿活动时间(小时),如维护公共环境(清理垃圾和墙上涂鸦)、帮助需要帮助的人(老人、残疾人和穷人)、对人际关系或学习中有困难的同学提供情感支持等。(3)自发性较高的捐助行为。前人研究大多以被试快速决定的志愿参与另一项活动的时间或者在真实情境下的快速选择作为自发性行为的指标,测量一般在实验结束时由主试不经意间提出,被试并不了解真正的实验目的。基于前人研究发现完全自发的行为很少,所以为区别于联合行为,研究旨在提高真实情境下捐助行为的自发性,鉴于意识加工需要充足的时间,给予被试时间压力是行为自发性的保证(Beach & Mitchell,1978;Friese,Wa¨nke,& Plessner,2006;Spence & Townsend,2007)。据此研究中被试每人获得10支中性笔作为报酬。告诉他们某贫困地区的中学也会做同一个实验,为表达爱心,被试自主决定从自己的报酬中拿出多少赠予贫困地区的中学生,并将自愿捐赠的中性笔放在自己面前的空信封(匿名性)里。为提高行为的自发性,研究要求被试快速完成此行为的测量。

2.3 程序

内隐测量的程序由E-Prime2.0编制,各间隔一周分4次测量,所有被试分为两组,一组完成正向IAT、BIAT、SC-IAT测验(相容任务在前,不相容任务在后),另一组被试完成反向测验(不相容任务在前,相容任务在后),以平衡顺序效应。3种利他行为指标也是间隔一周分3次测量。

3 结果与分析

3.1 信度和D值

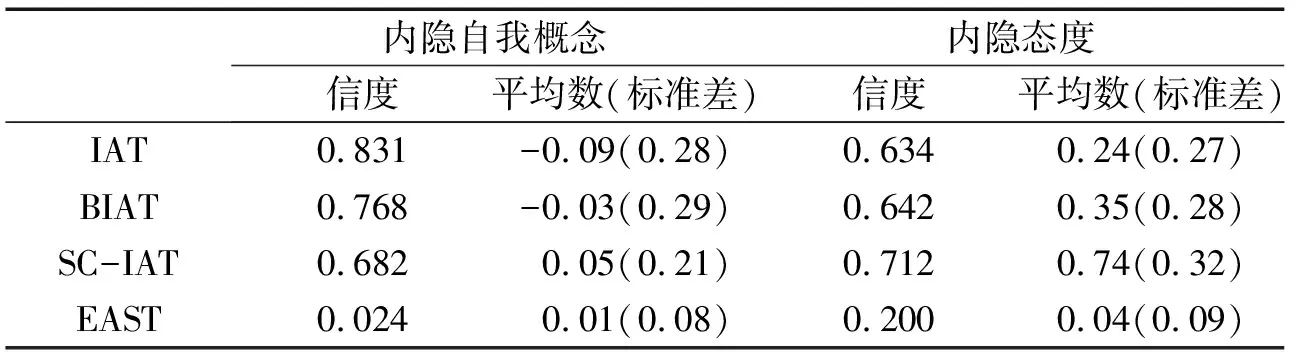

按Greenwald,Nosek和Banaji(2003)的方法计算D值作为IAT效应值。D值为相容和不相容任务平均反应时之差除以所有任务反应时的标准差。该研究中D值越大代表利他与自我或积极属性的联结越强(表1)。

表1 测验信度和D值的描述统计

从表1可以看出IAT、BIAT和SC-IAT的信度均可接受,EAST的信度很低,且与3种利他行为都不相关,故在下一步的分析中不再涉及。总体来看,内隐态度测量的信度低于内隐自我概念测量。

3.2 内隐、外显利他测量与行为的相关

外显利他的两个指标为PPB量表的助人量表分数和SRAS-DR量表总分。各变量间的相关分析见表2:

表2 各变量间的相关分析

续表2

注:*p<0.05,**p<0.01,下同。助人量表为PPB的助人分量表,利他量表为SRAS-DR量表;IAT、BIAT、SC-IAT概念或态度分别为IAT、BIAT、SC-IAT测量的内隐利他自我概念或内隐利他态度

从表2可以看出助人和利他量表与意识控制的行为和联合行为显著相关,IAT、BIAT、SC-IAT测量的内隐利他自我概念与自发性较高的利他行为显著相关。

3.3 预测效度的检验

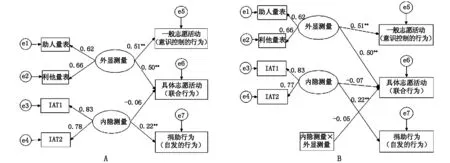

针对信效度较高的IAT和BIAT利他自我概念测量以及外显测量检验其预测效度。根据研究假设,一般志愿活动和具体志愿活动都包含意识加工,所以由外显测量预测;具体志愿活动和捐助行为都包含自发性(后者自发性高于前者),所以由内隐测量预测;针对具体志愿活动,同时包含意识加工和自发性,由内隐和外显测量同时预测或者由两者的交互项预测。因此针对IAT和BIAT各设计了两个路径分析模型,用AMOS17.0估计出的模型路径系数如图1、2,模型的拟合指数见表3。

图1 路径分析模型(IAT)注:图1中的模型A用来验证联合行为是否由内隐和外显测量同时预测,图1中的模型B用来验证联合行为是否由内隐和外显测量的交互项预测。采用ping(1995)的方法得到内隐利他自我概念与外显利他的交互项:外显利他两个指标的和与内隐利他自我概念的两个指标的和分别标准化后相乘,取其乘积。下同

图2 路径分析模型(BIAT)

表3 各模型拟合指数

结合图1、图2和表3的结果,可以发现外显测量预测了意识控制的利他行为和联合行为;内隐利他自我概念测量能预测自发性较高的利他行为但不能预测联合行为,其与外显测量的乘积不能预测联合行为。

4 讨论

4.1 内隐和外显测量对利他行为的预测

研究发现内隐和外显利他测量不相关。根据APE模型,人们对利他行为首先产生自发的内隐评价,随后如果有动机和机会,推理性评价就会评估该内隐评价是否与其它关联信息一致或者是否违背了社会规范,而当今社会道德规范对利他行为的期许以及社会舆论对不利他行为的贬低等,导致内隐评价与其他关联信息或道德规范不一致,这时推理性评价会构建新的判断,即对利他行为的外显评价。即由于受到道德规范的影响,人们压制了自己对利他的内隐评价,导致内隐与外显测量不存在相关。

研究发现内隐利他自我概念测量只预测了自发性较高的利他行为,而外显测量则预测了意识控制的行为和联合行为。但联合行为却没有被内隐和外显测量共同预测。根据APE模型,个体如果有动机和机会,就会压制由联结引发的内隐评价以及由内隐评价引发的自发的行为图式。虽然APE模型主要考虑内隐评价与外显评价的关系,并没有考虑行为的意识性(吴明证,方霞,孙晓玲,Li Qian,2013),但我们可以由此推理,这时个体表现出的行为自发性将会减弱,导致此行为由外显测量预测。这一观点已得到证实,例如研究发现行为的自发性或者意识控制性可能随着研究情境的不同(是否有足够的动机和机会)而改变。意识控制的行为在饮酒的条件下就可能变成自发行为或联合行为(Hofmann & Friese,2008);联合行为可能因情境因素(如自我报告形式)的影响变成意识控制的行为(Spence & Townsend,2007)。研究中的联合行为采用自我报告形式,类似于外显评价,而且给予被试充裕的答题时间,使其有动机和机会压制了内隐评价,致使联合行为蜕变为意识控制的行为。因而只能由外显测量预测。

4.2 内隐自我概念、态度测量对利他行为的预测

研究发现内隐态度测量不能预测利他行为。可能的原因是相比于内隐自我概念测量,内隐态度测量可能包含了更大的系统误差。根据APE模型,内隐评价是联结自发激活的结果,联结激活的强度又受到两个条件的影响:一是记忆中已经存在的联结结构,二是外部输入刺激的特殊性,包括情境因素等。利他是一种社会期许性很强的特质,这种联结已经贮存于记忆中。内隐利他态度测量中检测的是利他与积极或消极属性词的联结,此过程中必然激活利他与社会期许之间的联结,使得内隐利他态度的测量受到了额外的影响。中国社会重视道德评价,因此被试在内隐利他态度测量中更有可能加入社会期许的成份。导致内隐利他态度测量不纯粹,不能预测自发性较高的利他行为。该研究中内隐利他态度的D值都大于0,即是上述解释的证据。内隐利他自我概念测量中,由于检测的是利他与自我或他人的联结强度,并不会激活利他与社会期许之间的联结,测量结果就更为准确。因此内隐利他自我概念测量预测了自发性较高的利他行为。

内隐态度测量中关于再编码的研究从方法的角度进一步佐证了APE模型的上述解释。概念词和属性词在效价上的一致性是再编码出现的重要原因(Rothermund & Wentura,2004)。Meissner和Rothermund(2013,2015)采用ReAL模型分离出了IAT中的3种加工过程:再编码Re、基于态度产生的联结A和基于要求产生的正确反应L,结果发现再编码会导致IAT效应与研究者想要测量的真实的内隐态度不一致。该研究中内隐利他态度的D值都大于0,说明可能发生了基于效价的再编码,即将利他与积极属性词简化为一类刺激,这样再编码增加了IAT效应,同时也降低了对行为的预测。而自我概念与特质词的联结更多的是语义的联结而不是效价的联结(Perkins & Forhand,2006),因此其内隐测量受到再编码的影响就小。该研究中内隐利他自我概念测量的D值都在0左右,能佐证受再编码影响小的推论。

4.3 四种内隐测量方法的比较

研究中IAT利他自我概念测量的信度是最高的,且预测了自发性较高的利他行为。作为内隐联结测验的经典版本,IAT的信效度是其他方法难以超越的。值得注意的是BIAT的试次较IAT大幅减少,但信效度却没有明显下降,所以在未来研究中尤其值得采用,而且可以通过增加试次的方法提高信效度(Greenwald & Sriram,2009)。SC-IAT的信度和效度也可以接受,但总体上不如IAT和BIAT,而且不能充分证明其在控制意识参与方面优于IAT和BIAT。EAST的信效度都很低,需要进一步完善。

5 结论

(1)内隐利他自我概念预测了自发性较高的利他行为,外显利他预测了自我报告的利他行为。

(2)内隐利他自我概念测量可以预测真实情境中自发性较高的利他行为,其作用是外显利他测量和内隐利他态度测量所不能代替的。

(3)几种内隐测量方法中IAT和BIAT的信度和效度较好,SC-IAT的信度和效度也可以接受,都可以应用到内隐利他测量中。但EAST的信效度很不理想。