基于虚拟博弈任务对冒犯者得到宽恕后行为的研究:人格的调节作用*

张 田,傅 宏

(1.南京理工大学社会学系,南京 210094;2.南京师范大学心理学院,南京 210028)

1 引言

Worthington(2005)在总结了超过30名学者对宽恕的定义后指出,宽恕涉及被冒犯者情绪和行为等方面的变化。同时,宽恕是一个人际互动的过程,在这一过程中,对于宽恕的另一方——冒犯者而言,其得到宽恕后是否也会产生一系列的变化?例如冒犯者得到宽恕后,是会再次伤害对方,还是不再伤害对方?对此,以往的研究结论并不一致:有研究指出,冒犯者在得到宽恕后更倾向于不再伤害对方。例如Wallace等人通过博弈任务、脚本故事和事件回忆等方法对该问题进行研究,结果显示,在得到对方的宽恕后,冒犯者再次伤害被冒犯者的可能性会降低(Wallace,Exline,& Baumeister,2008)。然而,McNulty以夫妻为对象进行的系列研究则显示,被冒犯者的宽恕反而会让冒犯者做出进一步伤害的行为(McNulty,2008,2010,2011)。

有学者分析,这种矛盾之处可能源于这些研究都只关注了宽恕与之后行为的单一关系,忽视了其他可能的影响因素(张田,傅宏,薛艳,2016)。因此要探讨冒犯者得到宽恕以后的行为,有必要对可能的影响因素加以分析。张田(2015)的研究就发现,人格可能是影响冒犯者得到宽恕以后行为的重要因素之一。基于此,研究在考虑人格因素的基础上,通过虚拟的囚徒困境博弈任务来考察冒犯者得到宽恕以后的行为。

之所以选择虚拟的博弈任务,一方面是因为,尽管宽恕具有亲社会的属性(McCullough,2000),但宽恕要以伤害为前提,如采用人为的伤害,很难估计对被试造成的不利影响,这就涉及研究的伦理问题;另一方面是因为,传统的宽恕问卷研究受到了一些质疑,正如Wallace等(2008)指出,宽恕研究正面临着方法上的瓶颈,亟待相关研究者对于宽恕研究的方法加以革新。因此,研究借鉴Wallace等(2008)和张田等(2016)的方法,采用囚徒困境的博弈范式来研究冒犯者得到宽恕以后的行为,但与其不同的是,研究采用的是虚拟博弈任务,即让被试设想其参与到该博弈任务中,并进行相应的博弈选择。

2 方法

2.1 研究对象

研究采用在大学校园里随机选择和团体施测相结合的方法选择大学生被试。其中,随机选择包括在图书馆、自习教室、课堂、寝室等处随机选择大学生,向其发放量表,当场填写并回收,填写完成后向其表示感谢并赠送小纪念品。团体施测是利用班级班会时间和公选课时间向学生发放量表,当场填写完成后回收。

利用以上方法,在南京市三所高校共回收有效问卷369份,其中男性128人,女性235人,其余6人未标注性别,年龄在17~30岁之间,平均年龄为23.4岁。将全部被试随机分配到“宽恕”情境和“非宽恕”情境,其中“宽恕”情境190人,“非宽恕”情境206人。

2.2 研究工具及测量程序

2.2.1 得到宽恕后行为的测查

采用博弈任务考察被试在得到或没有得到宽恕以后的行为,具体程序如下:

第一步,向参与者讲述该博弈任务的程序:假设有A、B两人进行一场游戏,两人各有100元钱,他们将用这100元钱进行一场博弈。博弈分成两轮,在每一轮博弈中,A和B各拿出50元钱,此后每人都有“只要我的”和“全部都要”两个选择,如果两人都选“只要我的”,那就各自获得各自的现金;如果一人选“只要我的”,另一人选“全部都要”,那后者可以得到两人的现金;如果两人都选“全部都要”,那么两人都将失去自己的现金。

第二步,确定被试理解该博弈任务后,向其发放问卷,其中“宽恕”情境问卷表述如下:

假设你是A,B是与你互不认识的陌生人,你们两人共同参与此游戏,在第一轮博弈中,B选择了“只要我的”,而你却有意地选择了“全部都要”。在第二轮的游戏中,B继续选择“只要我的”。由于你第一轮的选择对B造成了经济的损失,如果用0~10这11个数字来表示对方对你的宽恕程度,数字越大表示宽恕的程度越高,例如“0”表示“完全没有宽恕”,“10”表示“完全宽恕”。你觉得哪个数字比较合适?

对此,你会如何选择以回应他?如果用-5~+5这11个数字来表示你的选择,其中+5表示非常坚定地选择“只要我的”,+4表示比较坚定地选择“只要我的”,+3表示有点比较犹豫地选择“只要我的”,+2不太情愿地选择“只要我的”,+1表示极不情愿地选择“只要我的”。相对应的,-5表示非常坚定地选择“全部都要”,-4表示比较坚定地选择“全部都要”,-3表示有点比较犹豫地选择“全部都要”,-2不太情愿地选择“全部都要”,-1表示极不情愿地选择“全部都要”。如果你实在难以做出选择,可以选择“0”,表示放弃此轮博弈的机会。你觉得哪个数字比较合适?

Tabak等(2012)将囚徒困境范式中被试在受到伤害后重新选择“合作”的行为定义为宽恕。由于在第一轮博弈中,A的选择给B造成了经济上的损失,因此在第二轮博弈中,如果B选择“全部都要”(即经典囚徒困境范式中的“竞争”),即形成非宽恕情境,如果选择“只要我的”(即经典囚徒困境范式中的“合作”),即形成宽恕情境。

第三步,另一半的问卷表述类似,只是B在第二轮的选择改为“全部都要”,即形成非宽恕情境。

2.2.2 50道题版本的大五人格问卷(50-Item Set of IPIP Big-Five Factor Markers)

该问卷摘自国际人格题库(International Personality Item Pool,IPIP,http://ipip.ori.org/),由Goldberg(1992)基于大五人格理论编制,用于测量人格特质的五个维度,分别是内外向(Extraversion)、宜人性(Agreeableness)、严谨性(Conscientiousness)、情绪的稳定性(Emotional Stability)以及理解力 / 想象力(Intellect / Imagination),每个维度包括10个项目,每个项目采用5级评分,将各项目得分相加可得到各维度的总分。在研究中,五个分量表的内部一致性系数分别为:0.67、0.71、0.81、0.77、0.88。

2.2.3 六项目感恩问卷(The Gratitude Questionnaire 6,GQ-6)

特质性感恩是影响冒犯者得到宽恕以后行为的重要人格特质之一。在张田(2015)的访谈研究中,“我是个知道感恩的人”被多名被访谈者归纳为影响自己在得到宽恕以后行为的重要因素。基于此,感恩也被作为一个可能影响得到宽恕后行为的人格特质纳入研究,并采用McCullough,Emmons和Tsang(2002)编制的用于测量特质性感恩的六项目感恩问卷(The Gratitude Questionnaire 6,GQ-6),该问卷包含六个项目,每个项目均采用7点计分,其中四个项目为正向计分,两个项目为反向计分。在研究中,该问卷的内部一致性系数为0.83。

3 结果

3.1 宽恕变量操纵的有效性分析

研究通过对方在囚徒困境博弈任务中选择“只要我的”或“全部都要”来形成宽恕或非宽恕情境,并在被试作出最终选择前让其进行宽恕知觉评价。其中一半被试(N=190)接受的是“宽恕”的表述,另一半(N=206)被试接受的是“非宽恕”的表述。独立样本t检验结果显示,宽恕情境下的知觉评分要显著高于非宽恕情境下的知觉评分(M宽恕=6.94,SD宽恕=1.92;M非宽恕=3.44,SD非宽恕=2.33;t=16.25,p=0.00,cohen’sd=1.64),说明对于宽恕情境变量的操纵是有效的。

3.2 得到宽恕与否对后续行为的影响

独立样本t检验结果显示,宽恕情境下的被试在第二轮博弈的选择分数(11点量表上的得分)要显著高于非宽恕情境下被试的选择分数(11点量表上的得分)(M宽恕=1.84,SD宽恕=3.44;M非宽恕=-2.01,SD非宽恕=2.60;t=12.60,p=0.00,cohen’sd=1.27),说明在宽恕情境下,被试更倾向于不再伤害对方。对宽恕程度与宽恕后行为进行相关分析显示,两者的相关显著(r=0.502,p=0.000),进一步验证了该结果。

3.3 大五人格因素对得到宽恕后行为的影响

研究讨论的是个体得到宽恕与否与其之后行为的关系是否受到第三个因素(即人格因素)的影响,这符合调节效应的概念(温忠麟,侯杰泰,张雷,2005)。故按照温忠麟等(2005)的建议,对宽恕与否、之后行为和人格因素三者之间进行调节效应的检验:在对变量进行中心化处理后,用自变量(宽恕与否)、调节变量(人格因素)和两者的乘积项的回归模型做层次回归分析,首先做因变量(后续行为)对自变量和调节变量的回归,其次做因变量对自变量、调节变量以及两者的乘积项的回归,若两次回归分析得到的测定系数R2差异显著,则表示调节相应显著。

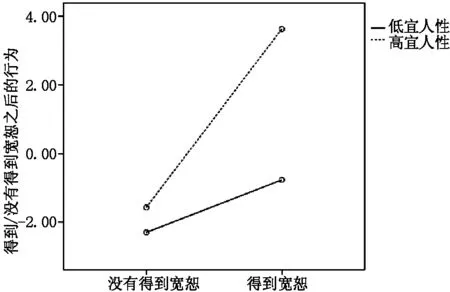

此处,首先以人格因素中的宜人性为例,自变量和调节变量分别是宽恕的程度(11点量表上的得分)和宜人性(人格量表中宜人性分量表的得分),因变量为之后的行为(11点量表上的得分),中心化处理后分层回归的结果显示,两次回归分析得到的测定系数差异显著(△R2=0.05,△F=41.71,p=0.00),说明调节效应显著。

为了进一步说明调节效应,对自变量和调节变量进行分组,将宽恕程度按高于和低于平均数的标准分为“得到宽恕组”和“没有得到宽恕组”,将宜人性按高于和低于平均数的标准分为“高宜人性组”和“低宜人性组”,在此基础上进行2×2的方差分析,结果显示得到宽恕与否的主效应显著[F(1,392)=157.25,p=0.00,η2=0.29],宜人性的主效应显著[F(1,392)=91.25,p=0.00,η2=0.19],两者的交互效应也显著[F(1,392)=46.79,p=0.00,η2=0.11],进一步验证了调节效应的显著性。

但同时需要指出,交互效应的效应量指标并不高(η2=0.11),按照Cohen(1988)的建议,η2≥0.1379可以称为大的处理效应。故对交互效应进一步通过图1进行分析,由该图可见,在高宜人性组,得到宽恕的被试更倾向于不再伤害对方,而没有得到宽恕的被试则倾向于再次伤害对方(在图1中表现为虚线左端在0以下,右端在0以上);而在低宜人性组,无论是否得到宽恕,被试都倾向于再次伤害对方(在图1中表现为实线两端都在0以下)。

图1 宜人性的调节效应

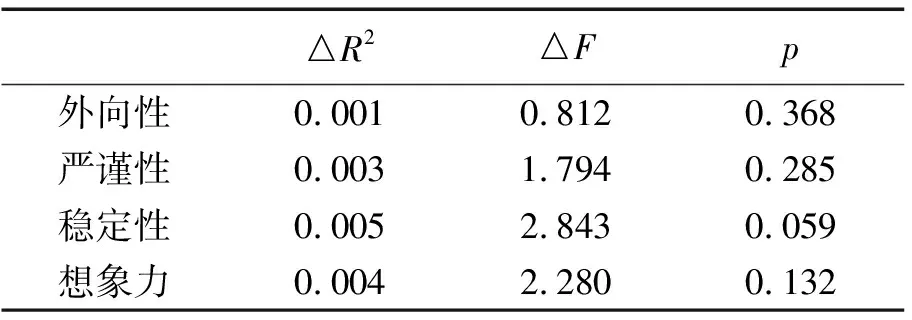

以同样的方法检验大五人格中其他四个因素的调节效应,结果显示,这四个因素的调节效应均不显著(表1),即在得到宽恕与否与之后行为的关系中,这四个因素不起作用。

表1 大五人格中的其他四个因素的调节效应

3.4 特质性感恩对得到宽恕后行为的影响

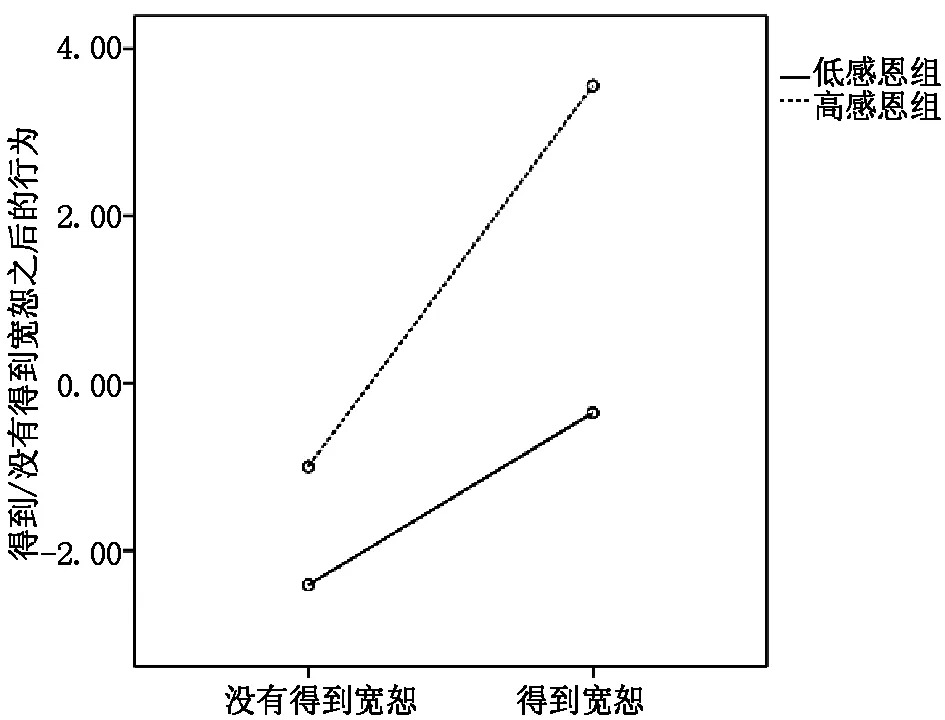

使用同样的方法检验特质性感恩的调节效应。分层回归的结果显示,两次回归分析得到的测定系数差异显著(△R2=0.08,△F=58.94,p=0.00),说明调节效应显著。

同样将宽恕程度按高于和低于平均数的标准分为得到宽恕组和没有得到宽恕组,将特质性感恩按高于和低于平均数的标准分为高感恩组和低感恩组,在此基础上进行2×2的方差分析,结果显示得到宽恕与否的主效应显著[F(1,392)=136.00,p=0.00,η2=0.26],感恩的主效应显著[F(1,392)=88.27,p=0.00,η2=0.18],两者的交互效应也显著[F(1,392)=19.36,p=0.00,η2=0.05],进一步验证了调节效应的显著性。

但同时需要指出,交互效应的效应量指标并不高(η2=0.05),按照Cohen(1988)的建议,η2≥0.1379可以称为大的处理效应。故对交互效应进一步通过图2进行分析,由该图可见,在高感恩组,得到宽恕的被试更倾向于不再伤害对方,而没有得到宽恕的被试则倾向于再次伤害对方,但善待对方的动机显然更强(变化值大约在-1至+4之间);而在低宜人性组,无论是否得到宽恕,被试都倾向于再次伤害对方(变化值大约在-2至0之间)。

图2 特质性感恩的调节作用

4 讨论

4.1 宽恕与否对后续行为的影响

研究显示,随着得到宽恕程度的提高,个体在之后善待被冒犯者的程度也随之提高。这主要体现在两个方面,一是得到宽恕程度与宽恕后行为两者之间的相关是显著的;二是宽恕情境下的被试在第二轮博弈的选择分数要显著高于非宽恕情境下被试的选择分数。

这一结果与国内外的众多研究保持一致(张田,傅宏,薛艳,2016;张田,傅宏,2016;Wallace et al.,2008),Wallace等(2008)认为,冒犯者对于对方的宽恕会心存感激的,从而不太愿意去破坏这种宽恕的氛围。此外,该结果也反映出中国人的人格特质,在中国的集体主义文化背景中,维持人际关系乃至社会的和谐是个体行为的重要目的之一(Fu,Watkins,& Hui,2004),因此在面对冲突时,集体主义文化中的个体也倾向于避免冲突的发生(例如避免愤怒情绪、报复行为等)(叶浩生,2004),因为愤怒、报复等在集体主义文化中是不利于维持良好人际关系的情绪体验和行为。因此当被冒犯者已经做出退让时,冒犯者也更倾向于维持和谐的关系。

4.2 人格的调节作用

研究的结果还显示,得到宽恕与否与冒犯者之后行为的关系同时受到部分人格因素的影响:首先,宜人性较高的被试在得到宽恕后更倾向于不再伤害对方,而没有得到宽恕时则倾向于再次伤害对方;而宜人性较低的被试则无论是否得到宽恕,被试都倾向于再次伤害对方。这并不难理解,国内、外研究均显示,大五人格中的宜人性特质与个体的攻击性或攻击行为有着显著的关系,宜人性较低的个体其攻击性也更强(付俊杰,罗峥,杨思亮,2009;聂衍刚,李祖娴,万华,胡春香,2012;Jensen-Campbell,Adams,Perry,Workman,Furdella,& Egan,2002;Pailing,Boon,& Egan,2013)。这也就可以解释,低宜人性的被试为何无论得到宽恕与否,都倾向于再次伤害对方。

其次,特质性感恩也是影响得到宽恕与否与之后行为之间关系的一个人格特质,即特质性感恩较高的个体在得到宽恕以后更倾向于不再伤害对方,而没有得到宽恕时则倾向于再次伤害对方但善待对方的动机显然更强;而感恩特质较低的个体则无论是否得到宽恕,被试都倾向于再次伤害对方。这可能与特质性感恩与攻击性、亲社会行为之间的关系有关:李安(2009)在研究了青少年犯罪行为后指出,在青少年的犯罪中,感恩是重要的犯罪免疫因素之一,缺乏感恩特质的青少年往往倾向于用暴力手段解决问题;McCullough,Kilpatrick,Emmons和Larson(2001)在研究了感恩特质与亲社会行为的关系后指出,感恩能让个体的行为更具有亲社会性(Gratitude prompts individuals to behave prosocially),这也就解释了低感恩特质的个体为何无论得到宽恕与否,都倾向于再次伤害对方。

4.3 对人际互动的启示

就对人际互动的启示而言,研究的结论进一步证实了宽恕是处理人际伤害的有效方式之一(Hui & Chau,2009),而基于研究的结论,被冒犯者在面对人际冒犯时应当明确地做出宽恕或不宽恕的决定:从宽恕角度而言,以往大部分宽恕的研究都证明,宽恕对于冒犯者和被冒犯者双方而言都具有积极的作用(例如Karremans & Van Lange,2004;Vanoyen,Ludwig,& Vander Laan,2001;Worthington & Scherer,2004)。从不宽恕的角度而言,被冒犯者即使决定不宽恕冒犯者,也应当明确地作出回应,而非犹豫不决,因为一方面,从研究的结论而言,当冒犯者没有得到或不确定是否得到对方的宽恕时,其结果是一致的,即都倾向于再次伤害对方;而另一方面,基于研究的发现,在选择不宽恕冒犯者时,避免受到进一步伤害的方法是在受到伤害后切断与冒犯者的一切联系,尤其是具有某些人格特征的冒犯者(例如低宜人性、低感恩特质的冒犯者),而不是始终陷于对冒犯者的不满和怨恨之中,因为这种持续的不满和怨恨会导致双方关系的不断恶化,进而引发进一步的冒犯(Wallace et al.,2008)。

5 结论

研究可得出以下两个结论:(1)冒犯者得到宽恕后更倾向于不再伤害被冒犯者,反之则更倾向于再次伤害对方;(2)得到宽恕对冒犯者之后行为的影响,受到大五人格特质中宜人性和特质性感恩的调节。