共情能减少中国人的差别信任*

(武汉大学哲学学院心理学系,武汉 430072)

1 引 言

1.1 差别信任

Fukuyama(1996)认为中国社会属于低信任社会。由于中国人的社会联系主要发生在家庭中,他们很少信任家庭或家族以外的人。尽管关于中国社会是否属于低信任社会尚存在争议(Buchan & Croson,2004),但中国人很少信任陌生人的观点得到不少研究的支持。如2013年发布的《社会心态报告》显示,约70%的中国人表示不敢信任陌生人(王俊秀,杨宜音,2013)。李小山,赵娜,周明洁,刘金和张建新(2016)通过问卷调查发现,中国人的人际信任水平从亲人、熟人到陌生人依次显著递减。梁雅君(2015)通过信任游戏的经典范式发现,无论在意识水平还是无意识水平上,亲疏关系对中国人的人际信任产生显著影响。Song,Cadsby和Bi(2012)发现在中国,情感型信任,即以对交往双方关系强度的感知为基础的信任(Johnson & Grayson,2005)比认知型信任具有更大的作用。众多研究的结果表明,中国人倾向根据关系亲疏决定信任水平,相信亲近的人,不相信陌生人。

本文将这种“只信任亲近的人,不信任陌生人”的现象称为差别信任。尽管参照关系亲疏决定信任水平合乎情理,但过于依赖这一标准会妨碍陌生人之间的人际合作、信息共享,甚至造成社会资源分配不公、引发社会冲突。由于差别信任存在诸多弊端,研究者试图找到一种减少差别信任的心理学方法。

1.2 共情与差别信任

共情既是一种理解和感受他人情绪和状态的能力,也是在理解他人所处情境的基础上,产生的与他人相似的情感反应(Eisenberg,Eggum,& Giunta,2010)。一个处于共情状态的人会穿着另一个人的鞋子,戴着另一个人的眼镜去体会他所在的世界。研究发现,共情能显著预测人际信任(Feng,Lazar,& Preece,2004)、社会合作(Rumble,Lange,& Parks,2010)、亲社会行为(Stocks,Lishner,& Decker,2009),促进社会纽带的形成。可以说,共情在社会交往中发挥巨大作用。

信任通常被认为是一种基于对他人意向或行为的积极预期而愿意承担风险的心理状态(Rousseau,Sitkin,Burt,& Camerer,1998)。本文猜测共情能缓解差别信任有两点原因。首先,中国人对陌生人持有消极的内隐态度,将陌生人和消极属性(如怀疑、欺侮)联系得更紧密(袁晓劲,郭斯萍,2017)。由于共情能显著减少个体对外群体成员的偏见(Vescio,Sechrist,& Paolucci,2010;Vorauer & Sasaki,2014),对外群体成员产生更积极的态度和行为(Batson,Chang,Orr,& Rowland,2002;Wang,Kenneth,Ku,& Galinsky,2014),因此共情有可能促进指向属于外群体的陌生人的信任,进而减少差别信任。

第二,情感型信任在中国人的人际交往中发挥重要作用(Song et al.,2012),但在中国人的差序格局式人际关系中,个体与陌生人形成的情感联结十分疏远(费孝通,1998)。由于共情能促进个体与他人产生情感联系,对他人的期望更敏感。因此,处于共情状态的中国人可能因为在意陌生人的情绪状态对其表示信任。

为检验共情能否增强中国人对陌生人的信任,减少差别信任,研究者一共开展了3个实验。在实验1中,被试被安排与一位身份不确定的虚拟人物完成信任游戏。实验2和实验3分别通过文章和图片记忆任务诱发被试的共情状态,以证明共情与差别信任之间的因果关系。

2 实验1

2.1 实验对象

某高校65名学生(男24人,女41人)参与本实验,年龄在17到28岁之间(M=20.92,SD=2.43)。

2.2 实验材料

2.2.1 共情诱发材料

参照Batson,Early和Salvarani(1997)启动共情的方法,研究者编写了一段300字左右的共情诱发材料。这段材料介绍了一位大学生李瑶的近况:父亲患上重病,因此自己无心准备研究生入学考试。

2.2.2 共情状态量表

采用Baston等人(1997)编制的6项目共情状态量表,让被试对自己在“同情的、心软的、慈悲的、温柔的、温暖的、感动的”上的情绪感受强度进行7点评分(1=完全没有,7=十分强烈)。本实验中,该量表的α系数为0.82。

2.2.3 信任游戏

信任游戏是测量人际信任水平的常见手段(Johnson & Mislin,2011)。参照Xin和Liu(2013)的方法,本实验让被试想象自己手中有10元钱,并可将10元钱的任意一部分投资给李瑶(X,0≤X≤10)。钱一旦投资给李瑶就膨胀为原来的3倍,李瑶再将3倍金额中的任意一部分返还给自己(0≤Y≤3X)。被试投资给李瑶的金额代表他的信任水平。实验表明,假想信任游戏能很好地预测实际信任行为(Buchan & Croson,2004)。

2.3 实验设计与程序

实验1通过2(共情水平:高、低)×2(关系距离:陌生人、表姐/妹)的混合设计初步探讨共情状态与差别信任的关系。

被试首先阅读关于李瑶的近况介绍,然后在被告知李瑶分别为陌生人、表姐/妹的情况下,与其完成假想信任游戏。随后,被试对自己的积极情绪(快乐、欣喜,α=0.95)、消极情绪(悲伤、沉重,α=0.80)进行5点评分。最后填写自己的性别、年龄。

2.4 实验结果

首先,共情状态得分最高和最低的33%(n=21)被试被划分为高、低共情组。独立样本t检验表明,高共情组的共情水平(M=6.21,SD=0.41)显著高于低共情组(M=4.21,SD=0.79),t(30)=10.31,p<0.001,Cohen’sd=2.53。两组被试在积极情绪、消极情绪上均无显著差异(t(40)=0.07,p>0.05;t(40)=0.17,p>0.05)。

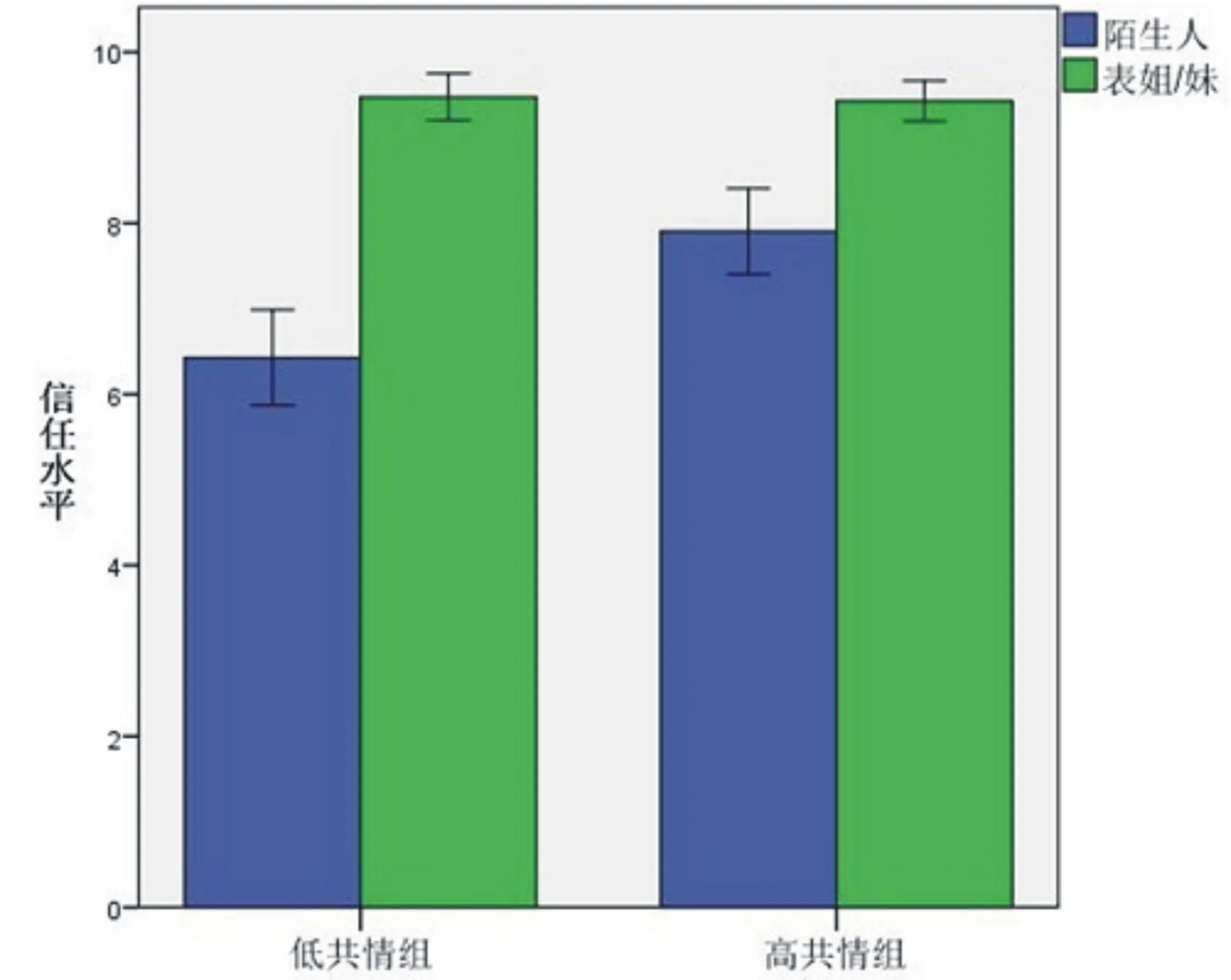

被试在李瑶分别为陌生人、表姐/妹时,对其的信任水平见图1。2×2的重复测量方差分析发现,关系距离的主效应显著,F(1,40)=49.26,p<0.001,η2=0.55。共情水平的主效应不显著,F(1,40)=2.12,p>0.05。关系距离和共情水平的交互作用显著,F(1,40)=5.47,p<0.05,η2=0.12。进一步简单效应检验发现,当李瑶是自己的表姐/妹时,高(M=9.43,SD=1.07)、低共情组(M=9.48,SD=1.25)的信任水平没有差异,t(40)=0.13,p>0.05。当李瑶是陌生人时,高共情组的信任水平(M=7.90,SD=2.30)高于低共情组(M=6.43,SD=2.56),t(40)=1.97,p=0.056,Cohen’sd=0.60。实验结果表明,诱发共情能增强个体对陌生人的信任,进而减少差别信任。

图1 当李瑶为不同身份时,被试的信任水平(M±SE)

尽管实验1发现共情水平与差别信任存在相关,但并未证明两者间的因果关系。实验2通过文章记忆任务操纵被试的共情水平,进一步明确状态共情与差别信任的因果关系。

3.1 实验对象

64名大学生被随机分配到共情组和控制组。实验最后获得有效样本55人,其中共情组33人(女18人,M=20.73,SD=2.08),控制组22人(女13人,M=20.18,SD=2.06)。

3.2 实验材料

3.2.1 记忆材料

共情组的记忆材料是一位留守儿童十分思念父母的故事。控制组的记忆材料是对香料沉香的客观介绍。两段文章的字数均在550字左右。

3.2.2 共情状态量表

同实验1,本实验中该量表的α系数为0.95。

3.2.3 信任游戏

同实验1,仅游戏对象改为参与本实验的陌生人、关系不错的朋友、父母。

3.3 实验设计与程序

本实验采用3(关系距离:陌生人;朋友;父母)×2(实验条件:共情组,控制组)的混合设计,其中关系距离为被试内变量,实验条件为被试间变量。因变量为被试投资给游戏对象的金额。

被试被告知要完成一个记忆力测验,以避免猜到实验目的。在完成文章记忆任务和共情状态量表后,被试分别想象和参与本实验的陌生人、关系不错的朋友、父母进行信任游戏。随后,被试对自己的积极情绪(快乐)、消极情绪(悲伤)进行5点评分。最后,被试需完成一道与记忆内容有关的选择题,并猜测实验目的。

3.4 实验结果

总共9名被试的数据被作废(7人未能正确回答记忆检测题,2人猜出实验目的)。首先,独立样本t检验表明,共情组的共情水平(M=4.98,SD=0.96)显著高于控制组(M=1.95,SD=1.11),t(53)=10.81,p<0.001,Cohen’sd=2.96。两组被试在积极情绪、消极情绪上没有显著差异(t(53)=0.71,p>0.05;t(53)=0.80,p>0.05)。

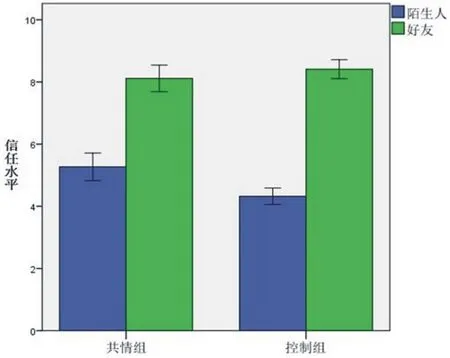

以投资金额为因变量,进行3(关系距离)×2(实验条件)的重复测量方差分析。结果表明,关系距离的主效应显著,F(2,106)=114.89,p<0.001,η2=0.68。实验条件的主效应显著,F(1,53)=6.36,p<0.05,η2=0.11。关系距离和实验条件的交互作用显著,F(2,106)=3.48,p<0.05,η2=0.06。进一步进行简单效应检验发现,当游戏对象为陌生人时,共情组的信任水平(M=5.88,SD=2.23)显著高于控制组(M=4.18,SD=2.01),t(53)=2.86,p<0.01,Cohen’sd=0.79;为游戏对象为朋友时,共情组的信任水平(M=7.76,SD=1.97)高于控制组(M=6.59,SD=2.52),t(53)=1.92,p=0.06,Cohen’sd=0.53;当游戏对象为父母时,两组被试的信任水平没有差异,t(53)=0.61,p>0.05。结果再次证明,诱发共情能减少差别信任(见图2)。

图2 被试对不同游戏对象的信任水平(M±SE)

尽管实验1、2发现处于共情状态下的个体愿意向陌生人投资更高的金额。但按照信任的定义,信任者除了对被信任者做出积极行为外,还会预期这样做能获得正向反馈。为证明共情增强个体对陌生人的信任,而非仅仅促进利他行为,实验3将让被试预期游戏对象返还给自己的金额。

4.1 实验对象

64名大学生被随机分配到共情组和控制组。实验最后获得有效样本60人,其中共情组26人(女15,M=21.38,SD=2.43),控制组34人(女19人,M=20.29,SD=2.17)。

4.2 实验材料

4.2.1 记忆材料

两组被试均需记忆10张图片。其中共情组记忆能让人产生共情的图片(如一位衣着破烂的小孩用羡慕的目光看着街边正在玩耍的孩子);控制组则记忆普通的图片(如一位老人在打篮球)。

4.2.2 共情状态量表

同实验1,本实验中该量表的α系数为0.94。

4.2.3 信任游戏

同实验1,但实验对象改为你不认识的同龄人、关系最好的朋友。此外,本实验要求被试预期游戏对象返还给自己的金额。

4.3 实验设计与程序

本实验采用2(关系距离:陌生人;好友)×2(实验条件:共情组,控制组)的混合设计,其中关系距离为被试内变量,实验条件为被试间变量。因变量为被试在信任游戏中的投资金额、预期游戏对象返还给自己的金额。

在本实验中,被试被告知要完成一个与图片记忆有关的测验。首先,被试对10张图片进行记忆,每张图片记忆5秒。在完成记忆任务和共情状态测验后,被试分别想象和不认识的同龄人、关系最好的朋友完成信任游戏。除了回答自己愿意投资给对方的金额,被试还要估计对方返回给自己的金额。最后,研究者让被试猜测实验目的。

4.4 实验结果

首先,独立样本t检验的结果表明,共情组的共情水平(M=5.26,SD=1.23)显著高于控制组(M=3.00,SD=1.25),t(58)=7.02,p<0.001,Cohen’sd=1.77。2(关系距离)×2(实验条件)的重复测量方差分析发现,关系距离的主效应显著,F(1,58)=166.96,p<0.001,η2=0.74。实验条件的主效应不显著,F(1,58)=0.59,p>0.05。关系距离和实验条件的交互作用显著,F(1,58)=5.36,p<0.05,η2=0.085。进一步的简单效应检验发现,当信任对象为陌生人时,共情组的信任水平(M=5.27,SD=2.25)高于控制组(M=4.32,SD=1.55),t(58)=1.92,p=0.06,Cohen’sd=0.50;当信任对象为好友时,共情组(M=8.12,SD=2.18)和控制组(M=8.41,SD=1.78)的信任水平没有差异,t(58)=0.58,p>0.05(见图3)。

图3 被试对不同游戏对象的信任水平(M±SE)

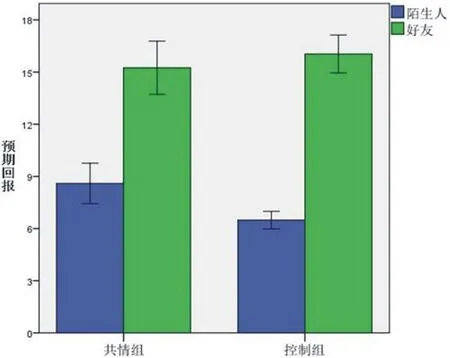

以预期回报以因变量,进行2(关系距离)×2(实验条件)的重复测量方差分析,结果发现,关系距离的主效应显著,F(1,58)=121.92,p<0.001,η2=0.68。实验条件的主效应不显著,F(1,58)=0.24,p>0.05。关系距离和条件的交互作用显著,F(1,58)=3.91,p=0.05,η2=0.06。进一步简单效应检验发现,当信任对象是陌生人时,共情组的预期回报(M=8.60,SD=5.94)高于控制组(M=6.49,SD=2.95),t(34)=1.66,p=0.10,Cohen’sd=0.72;当信任对象是好友时,共情组(M=15.25,SD=7.80)和控制组(M=16.04,SD=6.36)的预期回报没有差异,t(58)=0.43,p>0.05(见图4)。实验3说明诱发共情减少了个体对不同关系距离他人的预期回报差异,因此真正地减少了差别信任。

图4 被试对不同游戏对象的预期回报(M±SE)

本研究通过3个实验发现:诱发共情能减少差别信任。在实验1中,对虚拟人物的共情水平更高的被试,对该人物的信任程度更少受关系距离的影响。实验2和实验3分别通过文章、图片记忆任务操纵被试的共情水平,结果发现共情组被试对陌生人的信任水平高于控制组,表现出更低的差别信任。实验3进一步证明共情组被试对陌生人有更积极的行为预期,因此是真正地对陌生人产生更高水平的信任。

在以关系为本位的中国文化中,中国人倾向对陌生人抱有消极认识和强烈的戒备心理(袁晓劲,郭斯萍,2017)。但在共情的作用下,人们一方面可能对陌生人的可靠程度做出更客观的判断,形成认知型信任;也可能对对方的处境感同身受,形成情感型信任。由于以往研究发现中国人的情感型信任和认知型信任联系得十分紧密(Chua,Morris,& Ingram,2009),共情还可能同时通过上述两种心理机制减少差别信任。

此外,尽管本研究证明共情能缓解差别信任,但Cikara,Bruneau,Bavel和Saxe(2014)发现个体的共情水平同样会受到关系距离的影响。不过,以往研究已经发现一些促进个体对陌生人产生共情的方法,如强调双方的相似性(Batson,Lishner,Cook,& Sawyer,2005);简要描述共情对象的心理状态(Bruneau,Cikara,& Saxe,2015)。本研究的意义在于证明中国人的差别信任并非不可破除的桎梏。对于感性的中国人,诱发共情能够缓解关系距离对人际信任的不利影响。根据本研究的结果,为获得重视人情、关系的中国人的信任,强调双方相似性、表达自己心理感受的“打情感牌”式方法可能是不错的选择。

当然,本研究也存在一些局限。首先,研究采用假想信任游戏测量人际信任水平,降低了生态效度。其次,由于研究以大学生为实验对象,因此结论是否适用于更重视关系、更讲人情的年长人群,还需要进一步的研究证明。为了更清晰地描绘共情与差别信任间的关系,未来研究还可进一步探讨在不同信任主题(如分享信息、借钱)下,共情对差别信任的影响,或者明确共情减少差别信任的心理机制。此外,在现代化过程中,依靠制度、规则减少差别信任是否比诱发共情更有效?这一问题也值得深入研究。

6 结 论

诱发共情能提高中国人对陌生人的信任水平,进而减少中国人的差别信任。