外销水彩画,看尽广府风情

戴华刚

清朝实行“一口通商”,广州成为当时全国唯一的对外通商口岸,同时也成为各种外销艺术品的生产基地。水彩画便是最受热捧的外销画之一,最兴盛时整个广州城绘制通草水彩画的画匠多达两三千人。这些水彩画真实记录了当时广州的各行各业,囊括了广州生活习俗、商业活动、生产状况和中国传统工艺制作等内容,构建出一幅异彩纷呈的清代广州口岸社会、经济与风俗的全貌,蔚为大观。时至今日,这些带着浓浓旧时广府记忆的外销水彩画依然为人们所着迷。

热闹的黄埔码头上,启程归国的西方人总喜欢将这些带有活色生香中国印记的画作捎上,向亲朋好友传递美丽的东方风情;俄国末代沙皇尼古拉二世周游东方时,获赠十几本、300多张通草水彩画,至今仍保存在俄罗斯皇家博物馆中……在19世纪中期西方摄影技术传入中国前,这些中西合璧式的外销水彩画便是欧洲人了解中国社会的鲜活文本。这些水彩画迥异于中国画的画风,但迎合了西方人对中国猎奇的心理需求,技法形成于东方,成品销向西方。

西风东绘,外销水彩画崭露头角

18世纪50年代,广州成为开放港口的同时,大量销往欧美各国的外销画随之兴起。发端之初,外销画工根据西方顾客的需要和审美口味,以西画手法作画,创作出玻璃画、油画、手绘壁纸等艺术品种,除复制西方铜版画外,还描绘中国风景、港埠风光、市井风情、手工艺制作、风俗惯例、花鸟鱼虫等题材的画作,这称得上是中国早期的水彩画。这个时期的外销水彩画有使用中国宣纸为材料,也有绘于进口洋纸上,主要运用西洋画技法,同时又夹杂着中国画的元素,如皴法和点苔,与正统的英国水彩画自然无法相提并论。但将中国工笔画与欧洲侣世纪洛可可的精细画风结合一体,具有其独特的审美趣味。广州外销水彩画出现的时间约在18世纪中后期,比19世纪30年代来华的英国画家乔治钱纳利所推动的澳门水彩画艺术提前了将近半个世纪。

18世纪晚期的外销画工们主要以模仿西方铜版画为学习和掌握西画的途径,其仿制水准是一流的。据1793年抵达广州的英国画家威廉·亚历山大(william Alexander)参观他们画室后的日记所述:“他们只重临摹,使用颜色千遍一律,他们的作品只是劳动成果,并没有天才的痕迹。建筑物的线条用界尺画成,工序有如机械模式,没有透视线与显示线,临水的建筑物在水面上没有倒影。”马嘎尔尼使团随员约翰巴罗(OhnBarrow)也有着类似的态度:“我们发现他们确实是一丝不苟的复制家,不仅画出一朵花的花瓣、雄蕊、雌蕊的准确数目,也画出叶片的数目,在画中如数呈现。他们模拟自然界艳丽色彩的本领也是无人能及的。”由此可见外销画工复制西方画作的技术在当时无其他同类行业可匹敌,其写实水准之高,连挑剔的西方贵客也赞赏不已,大批购买回国赠送亲友。

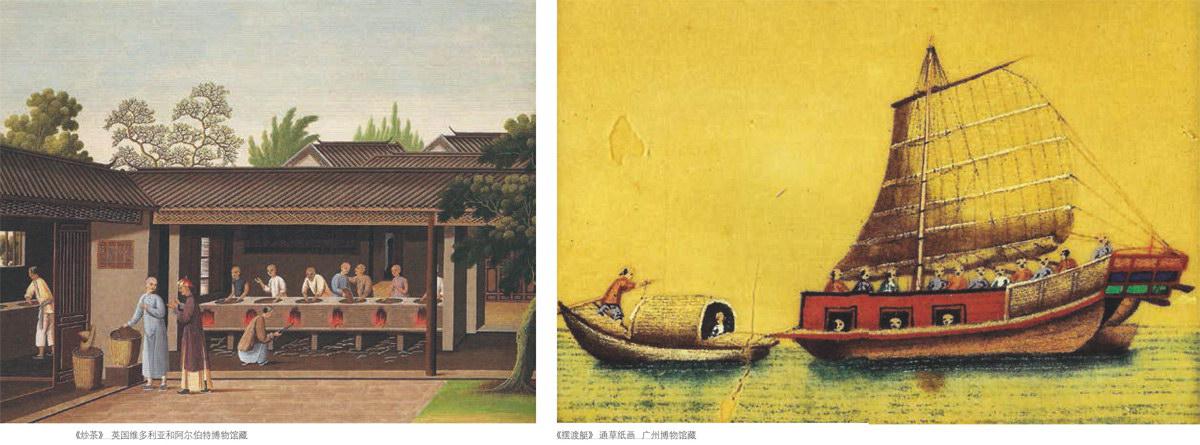

这些善于临摹的外销画工,除了通过标准模本依样画葫芦地进行翻版加工外,他们还懂得“合成”大法。美国学者卡尔考斯曼经过深入研究外销画后指出:“早期的广州外销画带有很重的中国传统绘画痕迹,画工们当是掌握了一定水准的中国传统绘画技巧。”外销画匠蒲呱的三百六十行画记录了广州城的市井风俗,用传统中国画的平涂手法作画,而他的《制茶图》和《制瓷图》这些早期水彩画作则保留着传统青绿山水和界画技法,这表明外销画是在传统中国画的技巧基础上掺入焦点透视与明暗对比的西画元素而成,彰显出一种“中西合璧”的面目。这和外销画所参照的中国本土绘图范本有很大关系。现存英国维院的外销水彩画《制茶》、《制瓷》和《制丝》都是以乾隆时期宫廷绘画《陶冶图册》《耕织图》为蓝本,参以西画的基础技法绘制而成。

18世纪末广州还出现了大量外銷花鸟水彩画,远早于庭呱的花卉画。它们被来华西方人成批运到欧洲进行销售,有的作为自然学家的研究标本,有的则作为饰物摆设于家居中。英国维多利亚阿伯特博物馆中成作于18世纪末至19世纪3。年代的广州外销水彩画藏品为文献记载提供了图像依据。这批绘画的题材包括船舶、音乐、花卉、鸟、昆虫、植物等内容,参以西画的程式,刻画极为精细,可用高度写实、纤毫毕现来形容,在造型和色彩上都能真实地还原自然界花草鱼禽的面貌,艺术水准与庭呱之作相比并不逊色多少,但精谨太过,较之庭呱,失却了水色交融的舒畅,更接近于中国工匠式的“刻画”,印证了约翰巴罗带有西方观念的赞语。

通过“临摹范本”这种“翻版”制作法,18世纪末的广州水彩画达到了“传移模写”的技术水准。依据存世的多套外销水彩画作,在18世纪七八十年代已经产生接近西洋水准的水彩风景、花鸟植物画,广州外销水彩画格局渐趋成。

本土制造,广州出品通草纸画

19世纪中叶,外销水彩画已经发展到一个高峰期,大批具有中国民间特色的水彩画作品涌现,这归功于19世纪二三十年代出现的本土制造的通草纸。那时来华的许多西方人虽把通草纸误以为是“米纸”(rice paper),却都对通草纸映衬色彩的鲜明效果赞叹不已。

所谓通草纸,与工业生产的纸张不一样,就是直接用通脱木的茎髓加工而成。通脱木,是盛产于台湾、广东、广西、云南、贵州、湖南、四川等南方温湿地区的一种植物,最高可生长至30英尺,当长到10英尺时,其茎髓就被切割用来制造通草纸了。早在18世纪20年代,来华耶稣会士殷弘绪就已经注意到了这一中国物种,并将通脱木加工成通草纸的工艺流程作了记录:“……这种米纸和东印度的米纸不同,是用丝和棉制成,或是某种桑树的粗纤维髓质,通常用变软的嫩竹子的竿,先在水中浸泡很长一段时间,接着用捣在石臼中研碎,米纸必须表面光滑,再用大理石滚筒碾。而且,用了明矾和鱼胶之后,米纸质地坚实,纸面雪白。”而关于通草纸水彩画的制作流程,19世纪中期来华的法国旅行者老尼克(Old Nick)也详细记录了:“八到十个画师卷着袖子在工作……他们对画纸的选择有着难以置信的挑剔,力求毫无瑕疵。他们在画纸上涂上一层明矾,使画纸更加容易吸收颜料。这道程序重复五六次,或许还需要增加纸质的坚固性,不使空气中的水汽破坏细微的色差。大部分画像仅仅是机械式的描摹,借助一种极其透明的纸就十分容易了。每位画师都有一套印刷的草图,随后在底稿上随意添加各种元素,一艘小船,一名官员,一只鸟雀,任何他喜欢的东西……某些图画在细节上的精细程度经常令欧洲人惊叹不已。我们吃惊地发现一些只有米粒大小的小人,刻画之精细竟能数出衣服上的线条。”这种由植物茎髓加工而来的纸张,质地坚韧、表面光洁,能很好地吸收水分。不会造成笔墨干涩,更能衬托颜色的鲜明度,适合用于表现水色交融的水彩画种。因“通草纸”水彩画价格相比英国生产的“瓦曼”(Whatman)纸水彩画造价低廉,深受军士、水手和商人、游客等西方人士的喜爱。

通草水彩画由广州民间画师所绘,其中风格彰显的佳作,当是出自庭呱、林呱、新呱等外销画匠之手,而大部分作品主要由技巧纯熟的画工制作。外销通草水彩画的题材涵括了乡村风俗、市井百态、商品贸易、家庭生活、行商花园、刑罚惩戒、鸦片吸食、戏曲故事、手工业制作和動植物形态等诸多方面。其中市井风情画包括各种商业店铺、街头职业;手工业制作包括瓷器、丝绸、茶叶、夏布等外销商品生产和贸易流程,这些作品的数量最为巨大;家庭生活图以中国中产阶层家庭内的起居作息,如饮宴、聚会、休闲、劳作为主要内容;戏曲故事则将传统戏剧中如三国演义、杨家将和各种不知名的故事作为画题。这些风俗画作题材包罗万象、品类繁多,19世纪来华西人泰凡尼不禁啧啧称奇:“这些米纸画(指通草水彩画),表现了中国的商业贸易、日常生活、世俗礼仪等,都显得真实生动。”在“银版照相”摄影术尚未传入中国前,这些通草水彩画代替了文字记载和口头传说,具有相对逼真的视觉传达效果,产生了文献性、广告性和观赏性等多重特性。

民间遗珍,兼备艺术性与商品性

18-19世纪中西贸易的开展为中国带来了英国水彩画艺术,从而促使中国人向西方绘画学习,起步蹒跚,吸取的西画元素微乎其微,是中国水彩画发展的先导期。即使是受乔治钱纳利教导的林呱、庭呱、发呱、关晓村等人也只掌握了英国水彩画艺术的皮毛,略懂一些外景写生和光色运用,其绘画手法仍夹杂很明显的中国画痕迹。加之外销画工属于民间艺人群体,其文化修养较低,从事外销画制作并非出于艺术兴趣、自觉创作,很多方面乃受限于商业雇佣关系,他们更关心生存问题和商业画经营,一味满足顾客的需求去临摹复制绘画样品,再加上通草画不存在名作,所以有很多学者认为其“商品性”远超“艺术性”。但在笔者看来,这种写实的艺术品,反映了当时的历史信息,不仅仅只有美术价值,更重要的是历史和文物的价值。在荷兰和西班牙,通草水彩画被归类在“民俗学”的收藏体系中;进入大英博物馆,则被划为“中国艺术”或“中国手稿”。

当西方摄影技术传入中国之后,外销水彩画的纪实功能不再被西方人所需求时,便逐渐步入衰落,为谋求生路,从业画家向香港、澳门和上海地区转移。因为后继乏力,形成了断层现象,在随后半个世纪里,广州几乎没有优秀的水彩画家出现,到19世纪晚期创作陷入几乎停滞的状态;而澳门偏安一隅,本土文化阻力不大,其水彩画艺术在居澳西方人的不懈努力下,形成了尚好水彩画的小群体,留下了一批功底扎实的写实性画作,延续了水彩画艺术在中国的生命。

我们得承认,广州外销水彩画皆由本土画工在缺乏西画专业训练和西画理论的指导下完成,其范本虽是欧美国家提供的彩色印刷品或手绘图片,但这在19世纪的中华大地内“先人一步”,当时并无苏杭民间画师绘制西洋水彩画,除了宫廷画院内郎世宁等人能以水彩工具和技巧进行西画创作外,在民间进行水彩画实践的唯有广州外销画家。作为特定历史时期和环境培育出来的民间艺术品,外销水彩画实不该掩埋在历史沙砾之中。 (编辑/余彩霞)