医护人员职业倦怠状况差异分析及对策研究

张 培

(天津市第三中心医院分院,天津 300250)

医疗工作是一项高技术含量、高风险的职业,很多研究表明医、护人员是职业倦怠的高发群体。本研究试图对医生、护士两个群体的职业倦怠状况及影响因素特征进行分析比较,同时以人力资源管理为视角,从组织机构层面提出对策及建议,以期能够更科学有效地减轻、消除医、护人员的职业倦怠。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究采取有意抽样方法,对天津市某三级综合性医院(简称Z医院)的现岗临床医、护人员进行问卷调查。涉及科室包括手术室、外科(胸外科和泌尿外科)、骨科、神经外科、神经内科、呼吸科、心内科、五官科、综合内科(内分泌科、肾内科和消化科)、急诊科等共计10个临床医疗科室。共发放问卷472份,收回问卷451份,剔除不合格问卷,有效问卷446份,其中医生227份,护士219份。

1.2 研究方法

1.2.1 职业倦怠问卷

本研究采用国际通用的Maslach Burnout Inventory—Human Service Survey马斯勒倦怠问卷[1](简称MBI—HSS),共22道题,包括情感衰竭、去人格化和低成就感3个维度。该量表采用李克特7级评分,从“从来没有”到“每天都有”,分别记为0~6分。以项目总分作为各维度得分,其中在情感衰竭和去人格化方面采用正向计分法,分值越高在低成就感方面采用反向计分法。本研究中,职业倦怠3个维度的内部一致性系数均在0.7以上。

1.2.2 基本情况调查表

自拟基本情况调查表用于了解受试者基本情况,包括工作岗位(医生或护士)、年龄、性别、学历、职称、工作年限、收入水平、所在科室、周平均工作时间、周夜班频率等。

1.2.3 数据收集及统计学分析

共获得有效样本446份。建立EXCEL数据库,采用SPSS 19.0软件包进行统计分析。对医生、护士两组数据在情感衰竭、去人格化、低成就感3个维度上得分均数的差异进行t检验。当数据多于两组时(如工作年限、周平均工作时间等),对各组数据在以上2个维度上的得分进行单因素方差分析,若方差分析结果显著,再使用最小显著性差异法(LSD法)对任意两组数据进行多重比较。同时,对医生、护士两个群体在相同影响因素的职业倦怠特征进行分析比较,略去不存在差异的影响因素分析结果。

2 研究结果

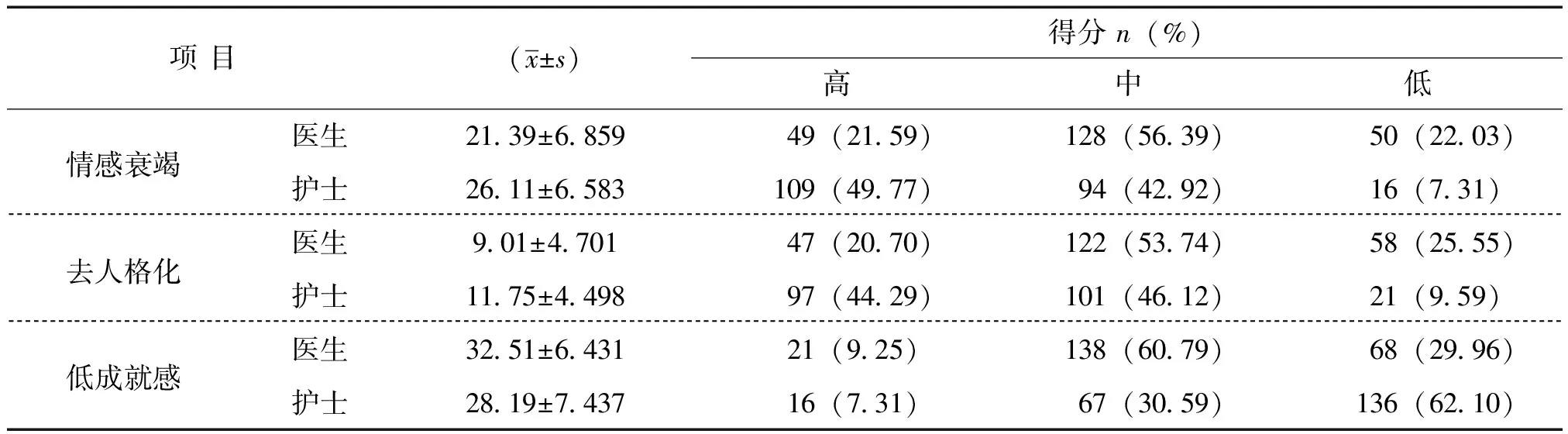

在情感衰竭方面,在医生中有21.59%的受试者得分比较高,得分中等的受试者占56.39%,提示共有77.98%的医生存在一定程度的情感衰竭;在护士中有49.77%的受试者得分比较高,得分中等的受试者占42.92%,提示共有92.69%的护士存在一定程度的情感衰竭,见表1。

在去人格化方面,在医生中有20.70%的受试者得分比较高,得分中等的受试者占53.74%,提示共有74.44%的医生存在一定程度的去人格化;在护士中有44.29%的受试者得分比较高,得分中等的受试者占46.12%,提示共有90.41%的护士存在一定程度的去人格化。

在低成就感方面,在医生中有29.96%的受试者得分比较低,得分中等的受试者占60.79%,提示共有90.75%的医生存在一定程度的低成就感;在护士中有62.10%的受试者得分比较低,得分中等的受试者有30.59%,提示共有92.69%的护士存在一定程度的低成就感。

表1 医生、护士职业倦怠总体结果

2.1 医生与护士职业倦怠状况比较

对岗位差异进行统计分析,医生与护士在情感衰竭、去人格化和低成就感3个方面差异显著,护士显著高于医生,见表2。

2.2 医生职业倦怠的工作年限差异

结果显示:不同工作年限的受试者在情感衰竭方面差异有统计学意义,在去人格化和低成就感方面差异无统计学意义,医生工作年限样本量分布情况见表3。进一步两两比较发现,10a以下受试者的情感衰竭得分显著高于其它工作年限的受试,见表4。

表2 医生、护士职业倦怠得分比较

表3 不同工作年限医生职业倦怠得分比较(n=227)

表4 不同工作年限间医生情感衰竭得分两两比较(LSD法)

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001,上表中差异没有显著性的组别均已去除,下同。

2.3 护士职业倦怠的工作年限差异

结果显示:不同工作年限的受试者在情感衰竭、去人格化和低成就感方面差异均有统计学意义,护士工作年限样本量分布情况见表5。两两比较发现,21~30a受试者的情感衰竭得分显著高于10a以下和11~20a的受试;11~20a和21~30a受试者的去人格化得分均显著高于10a以下的受试得分,但二者之间没有差异;10a以下受试者个人成就感显著高于11~20a和21~30a的受试者,见表6。

表5 不同工作年限护士职业倦怠得分比较(n=219)

表6 护士不同工作年限间职业倦怠3个维度得分两两比较(LSD法)

2.4 医生职业倦怠的周平均工作时间差异

结果显示:不同周平均工作时间的医生在情感衰竭、去人格化和低成就感方面差异均有统计学意义。医生周平均工作时间分布情况,见表7。两两比较发现:40 h以下的医生情感衰竭得分显著低于40~49 h、50~59 h和60 h以上的医生;40 h以下的医生去人格化得分显著低于其它3个周平均工作时间的受试;40 h以下的医生个人成就感显著低于40~49 h和50~59 h的医生,见表8。

2.5 护士职业倦怠的周平均工作时间差异

结果显示:不同周平均工作时间的护士在情感衰竭和低成就感方面差异均有统计学意义,在去人格化方面差异均无统计学意义,护士周平均工作时间分布情况见表9。两两比较发现,50~59 h的护士情感衰竭得分显著高于40 h以下和40~49 h的护士;40~49 h护士个人成就感显著高于50~59 h的护士,见表10。

表7 不同周平均工作时间医生职业倦怠得分的比较(n=227)

表8 医生不同周平均工作时间职业倦怠3个维度得分两两比较(LSD法)

表9 不同周平均工作时间护士职业倦怠得分比较(n=219)

表10 护士不同周平均工作时间职业倦怠3个维度得分两两比较(LSD法)

2.6 医生与护理人员职业倦怠的亚组分析

在手术室,护士的去人格化得分显著高于医生,而个人成就感得分显著低于医生;在外科、骨科、神经外科,护士的情感衰竭和去人格化得分均显著高于医生,而个人成就感得分显著低于医生;在神经内科、呼吸科,护士的情感衰竭和去人格化得分均显著高于医生;在心内科,护士的情感衰竭得分显著高于医生;在五官科,护士的去人格化得分显著高于医生,而个人成就感得分显著低于医生;在综合内科,护士的个人成就感得分显著低于医生;在急诊科,医生和护士在情感衰竭、去人格化和低成就感方面差异均无统计学意义。部分科室内部医生和护士倦怠情况比较,见表11。

3 讨论与分析

3.1 医护人员职业倦怠特征差异的比较分析

情感衰竭是指个体认为自身全部情绪资源均已耗尽,属于个人应激维度,表现为工作热情减退或丧失,情感处于极度疲乏状态。去人格化是指个体刻意与工作及其相关人员保持距离,属于人际情境维度,表现为对工作无法全情投入,对待服务对象消极淡漠。低成就感是指个体对自己的主观评价,属于自我评价维度,表现为对工作、职业评价降低。从国外的研究结果来看,受试者在情感衰竭上的得分高于27则表明受试者有较高的情感衰竭,低于16则表明受试者情感衰竭的程度比较低;受试者在去人格化上的得分高于13则表明其去人格化比较严重,低于6则表明受试者去人格化的程度比较低;受试者在低成就感上高于39则表明其个人成就感比较强,而低于31则表明其个人成就感比较低[1]。

本研究中,对医生、护士进行比较分析发现,在医生群体中,情感衰竭(>27分)、去人格化(>13分)和低成就感(<31分)3个方面的检出率分别为21.59%、20.70%和29.96%;在护士群体中,3个方面的检出率分别为49.77%、44.29%和62.10%。护理人员在职业倦怠3个维度都显著高于医生。

本研究结果显示,Z医院的医务人员存在一定程度的职业倦怠,且护士群体与医生相比,职业倦怠状况更为严重。分析其原因:2016年,国家卫生计生委印发的《全国护理事业发展规划(2016年-2020年)》指出:到2020年,我国三级综合医院和肿瘤、儿童、妇产、心血管病三级专科医院的全院护士与实际开放床位比应从目前的0.6∶1提升为0.8∶1。然而,Z医院目前的实际“护床比”约为0.4∶1,因此,Z医院护理人员缺编问题严重,护士处于超负荷工作状态。超负荷劳动和高工作压力与职业倦怠密切相关[2]。护士不仅承担着繁重的临床护理工作,还承担着繁重的学习、带教等非护理工作,且护理工作的风险高[3-6],人力不足导致个体承受过高的劳动强度和工作压力,使得护理人员情绪改变、工作热情减退、对他人漠不关心,个人成就感下降。同时,公立医院“重医轻护”的现象客观存在,这在工资水平、奖励性绩效等激励机制中都有体现,在一定程度上反映了组织机构及社会层面对于护理职业的认可程度,进而影响护理人员对自身职业价值的认知,成为护理人员职业倦怠状况显著高于医生群体的原因之一。

3.2 医护人员职业倦怠的影响因素

本研究对医生、护士两个群体在相同影响因素的职业倦怠特征进行分析比较,发现其特征在年龄、周夜班频率、工作年限、周平均工作时间等因素上存在差异,由于前两项影响因素与后两项存在一定内部关联,因此选取工作年限和周平均工作时间为例进行讨论。

3.2.1 工作年限对医、护人员职业倦怠的影响

本研究显示,在医生群体中,工作年限为10年以下受试者的情感衰竭显著高于其它三类工作年限的医生,但去人格化和低成就感方面在不同工作年限的医生间没有差异。李超平认为“四年之痒”是许多新手面临的共同问题[7],分析其原因应该是低年资医生临床操作能力相对较弱,尚且不能独立应对处理日常工作中的疑难问题,虽然付出很多的辛苦与努力,但还是很难得到来自同事和患者、家属的认可与重视,极易出现心理失衡,从而造成其情感衰竭程度较高。

在护士群体中,工作年限为21~30a护士的情感衰竭显著高于10a以下和11~20a的护士;10a以下工作年限的护士的去人格化显著低于高年资的护士,而其个人成就感又相对较高。分析其原因,20a以上工作年限的护士大多学历较低(中专毕业),个人发展空间受限(如职称晋升),繁琐、重复的临床护理工作对于她们来说早就失去了新鲜感与挑战性。然而,此工作年限的护士自身还要承受相对过大的家庭负担(来自父母、子女等),因此个人精力体力过度透支,而出现较为严重的情感衰竭和个人成就感降低。10a以下工作年限的护士基本上为大学专科以上学历,文化层次和个人修养相对较高,能够较好地处理各种人际关系,因此去人格化程度较低,个人成就感相对较高。

通过比较分析,医生与护士群体的职业倦怠特征在工作年限因素上存在一定差异。

3.2.2 周平均工作时间对医、护人员职业倦怠的影响

在医生群体中,周平均工作时间在40h以内的情感衰竭和去人格化程度均最低,但个人成就感也最低。其它周平均工作时间段的受试在职业倦怠3个维度上没有显著差异。

在护士群体中,表现出随周平均工作时间的延长受试者的情感衰竭逐渐加重,而个人成就感逐渐降低的趋势。分析其原因,护理人员的工作内容和工作量显著增加,护士超时上班的情况频频出现,但高额的劳动付出并没有获得相应的劳务价值[8],按照期望价值理论,工作时间长、劳动强度大的个体就容易出现满意度下降、心理失衡等问题,从而表现出更强的职业倦怠感。

通过比较分析,医生与护士群体的职业倦怠特征在周平均工作时间因素上存在一定差异。

3.2.3 部分科室内部医、护人员职业倦怠比较分析

本研究显示,在10个临床科室中,仅急诊科的医生与护理人员的职业倦怠状况不存在显著差异。提示在相同的科室环境中,由于岗位职责不同,受多种因素的共同影响,医生与护理人员的职业倦怠状况和影响因素存在一定差异。

4 对策与建议

本研究表明,目前Z医院医、护人员的职业倦怠状况相对比较严重,且医生与护理人员的职业倦怠特征又存在一定差异。既往研究显示,导致医务人员职业倦怠的主要原因来自社会、组织机构和个人3个层面。本研究以人力资源为视角,仅从组织机构方面寻求对策并提出建议。

任何一个组织机构都离不开人,人才是最宝贵的资源,在当前医改的新时期,实现医院可持续发展的最核心要素是人力资源,医院的人力资源管理也随之成为医院管理中的核心问题[9]。现代人力资源管理应贯穿于人力资源的整个运动过程,包括人力资源的预测与规划,工作分析与设计,人力资源维护与成本核算,人员的甄别录用、合理配置和使用,还包括对人员的智力开发教育培训、调动人的工作积极性、提高人的科学文化素质和思想道德觉悟等等[10]。本研究表明,医生与护理人员在职业倦怠影响因素上既有共性又存在差别,提示强调“以人为本”管理理念的现代人力资源管理模式应能够更好地预防和缓解这一问题。

4.1 推行人性化管理

人性化管理要求我们在管理工作中要把人的因素当作管理中的首要因素、本质因素和核心因素,通过尊重人、关心人、理解人、信任人、挖掘人的潜能和发挥人的专长来放大管理的效能[11]。作为医院管理者,一方面要重视对医、护人员的情感管理,建立渠道及时听取他们对于工作的感受与评价,对于特殊群体及个体要给与特殊关注,对突出问题要尽快筹划解决方案并抓紧落实。另一方面,要建立健全激励机制和制约机制,在调动医、护人员内在积极性的同时,要求他们遵守相关的职业道德规范和各项规章制度,使其行为具有道德性与合法性,这样才能获得预想的管理效果。在利莉[12]、黄敏燕[13]等的研究中,认为优化人力资源,推行人性化管理能够显著降低护理人员的职业倦怠感,护理服务质量得到明显提高。

4.2 尝试基于心理契约理论的个体化管理

心理契约通常被定义为员工与组织之间相互信任的义务[14],是员工与组织机构彼此对对方付出的同时应得到什么的主观心理约定,是一种不成文的契约。心理契约是人力资源管理的一剂良方,它是正式劳动契约的有力补充。传统的劳动契约因其规范化、格式化的必然特点,而无法兼顾到组织机构中每一位员工的心理需求与抉择动机。而具有个体化管理特征的心理契约,不仅能够满足不同层次个体的实际需求从而有效提升满意度,同时心理契约是动态变化的,它可以适应并满足组织机构中同一个体在职业发展不同阶段所表现出来的需求变化。陈俐均[15]等研究提示,实施基于心理契约理论的个体化管理能够有效改善护理人员职业倦怠感和压力,在医院人力资源管理中具有良好的应用价值。

4.3 引入员工援助计划

员工援助计划(EAP)是组织机构为员工设置的一套系统的、长期的福利与支持项目,目的在于提高员工在组织机构中的身心健康和工作绩效,并有助于改善组织气氛与管理效能。员工援助计划也可以被认为是帮助员工解决可能影响其工作表现和健康问题的多种策略的整合[16]。EAP已经在欧美得到成功运用,并且成为现代人力资源管理的一种有效手段[17]。袁峥[18]等在其研究中认为,在临床护理管理中应用EAP可以明显减轻护理人员心理压力和疲倦感,提高工作积极性,减少护理不良事件的发生率,培养职业归宿感,具有较高的临床应用价值。因此,在三级综合性医院,应该充分利用其自身专家及学科优势,采用混合EAP模式,这样可以有效预防和缓解医、护人员的心理问题,降低其职业倦怠发生率。