中医医疗服务项目定价模型构建研究

——以湖北省三家医院为实例

李 田,龙远雄,魏亚威,马 利

(1.湖北中医药大学信息工程学院,湖北 武汉 430065;2.湖南中医药大学第一附属医院,湖南 长沙 410007)

2016年,国家发展改革委、国家卫生计生委、人力资源社会保障部、财政部国家四部委联合出台了《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》,按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”要求,积极稳妥推进医疗服务价格改革,合理调整医疗服务价格[1]。医疗服务价格调整是我国医疗卫生体制改革的重点难点,一直以来,中医都有“简、便、验、廉”的特点,但现行的中医医疗服务价格与其价值却长期相背离,且缺少项目成本核算数据作为医疗价格制定的依据[2,3],难以为价格调整政策提供数据支持。同时,相对于现代医学,中医诊疗更依赖于医务人员的个人经验和技术水平[4],而目前的定价机制难以体现出医务人员的技术价值,挫伤了中医医疗机构及医务人员的积极性。

现有文献中对医疗服务项目定价方法的讨论主要针对综合医院开展的西医项目[5,6],考虑到中医医疗服务项目的特殊性,在《全国医疗服务价格项目规范》中单独分类,其定价机制和定价方法也有所区别,对中医医疗服务项目定价方法的研究报道并不多见[7-9]。本研究是在参考RBRVS(Resource-Based Relative Value Scale,基于资源的相对值表)的相对值理论基础上,依据2012 年版《全国医疗服务价格项目规范》定义的医疗服务价格项目构成要素,将中医医疗服务项目风险程度、技术难度作为反映中医诊疗价值的重要因素,以“直接消耗成本+风险程度+技术难度”构建中医医疗服务项目多因素定价模型,并将此模型应用于中医医疗服务项目的价格调整实测中,为制定“数据化”的价格调整政策提供新的思路和方法。

1 基于RBRVS的中医医疗服务定价模型构建

1.1 模型选取

RBRVS全称为基于资源的相对值表,是国际上首个医生支付标准的制定依据,已在全世界广泛应用。RBRVS从医师工作量、 技术难度和风险程度三方面分析医师资源成本构成,并指出以医师资源成本作为医疗服务价格的标准。

本研究提出的定价模型是以资源消耗成本为主要影响因素,结合RBRVS和盈亏平衡理论的多因素定价模型。假设原型为:P=C+C(R)+C(T)+ΔC。其中P为中医医疗服务项目期望价格;C为项目直接消耗单位成本;C(R)为项目风险程度承担的隐性成本函数;C(T)为技术难度承担的隐性成本函数;ΔC为其他对医疗服务项目定价有影响但不可预知的部分,本研究假设E(ΔC)=0。

1.2 模型构建

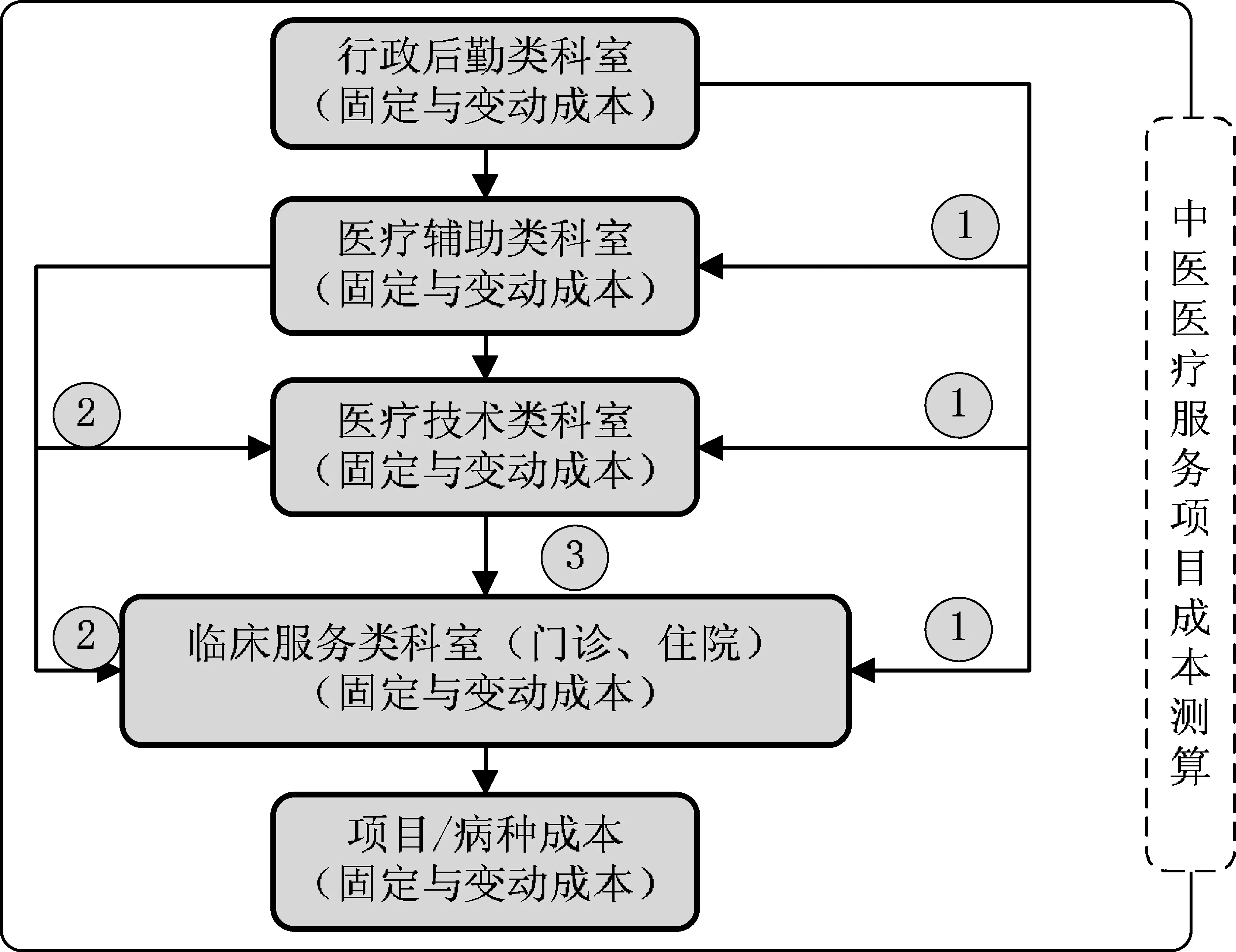

本研究按照固定成本与变动成本之和计算C,固定成本和变动成本计算采用阶梯成本分摊法。向各级科室分摊成本时,考虑人员比例、服务量或工作量确定合理的分摊系数。测算流程如图1所示。

图1 项目直接消耗成本测算流程

在计算C(R)时,假设单个中医医疗服务项目出现风险的概率趋于稳定,其取值范围为[0,1],出现风险后予以赔偿的平均额度为M,一般在纳入研究的项目范围内,选择风险程度最低的项目作为基准项目。

设基准项目的项目风险系数为Q0,平均赔偿额为M0,风险系数为R0,则某项目医疗风险函数表示为:C(Ri)=M0Q0f(Ri,R0),其中Ri为某项目医疗风险程度,R0基准项目风险程度。为确定f(Ri,R0)表达式,本研究采用Delphi专家评分法[10],专家对各项目的风险程度及风险成本进行现场评价,以专家评估结果进行函数拟合分析,得C(Ri)=M0Q0eRi/R0-1。

C(T)是中医技术劳务价值最直接的体现,假设C(T)与直接消耗成本C线性相关,设C(T)=Cf(Ti,T0),其中f(Ti,T0)视为技术难度在项目定价中所占权重值,T0为基准项目技术难度,Ti为某项目的技术难度。为呈现不同项目技术难度差异,引入基准项目技术难度系数K0作为项目技术函数C(T)的调节。

采用Delphi专家评分法,测评项目的技术程度以及专家认为各项目应在医疗服务项目定价中所占比重值,拟合后得:f(Ti,T0)=K0eTi/T0-1,其中K0取值范围为[0,1],其取值通过专家评估确定;Ti为某项目的技术程度,其取值为[1,100]。

结合上述分析结果,中医医疗服务项目定价模型为:

P=C(1+K0e1-T0/Ti)+M0Q0eRi/R0-1

2 中医医疗服务定价模型构建应用分析

2.1 调查对象

本调查采用整群分层抽样的方法分别抽取湖北省3个地区的中医院各1家,其等级分为省级、市级和县级医院。

2.2 数据来源

本研究自行设计数据采集量表,现场调查2014年、2015年的医院收入与成本信息、科室收入与成本信息及项目定价相关信息等。本次入选的中医医疗服务项目包括普通针刺、小针刀及磁热疗法。这三者均是认可度较高的中医特色技术项目,应用广泛,已纳入各级医疗机构收费项目目录中[11,12],具有一定代表性。

2.3 实证结果及分析

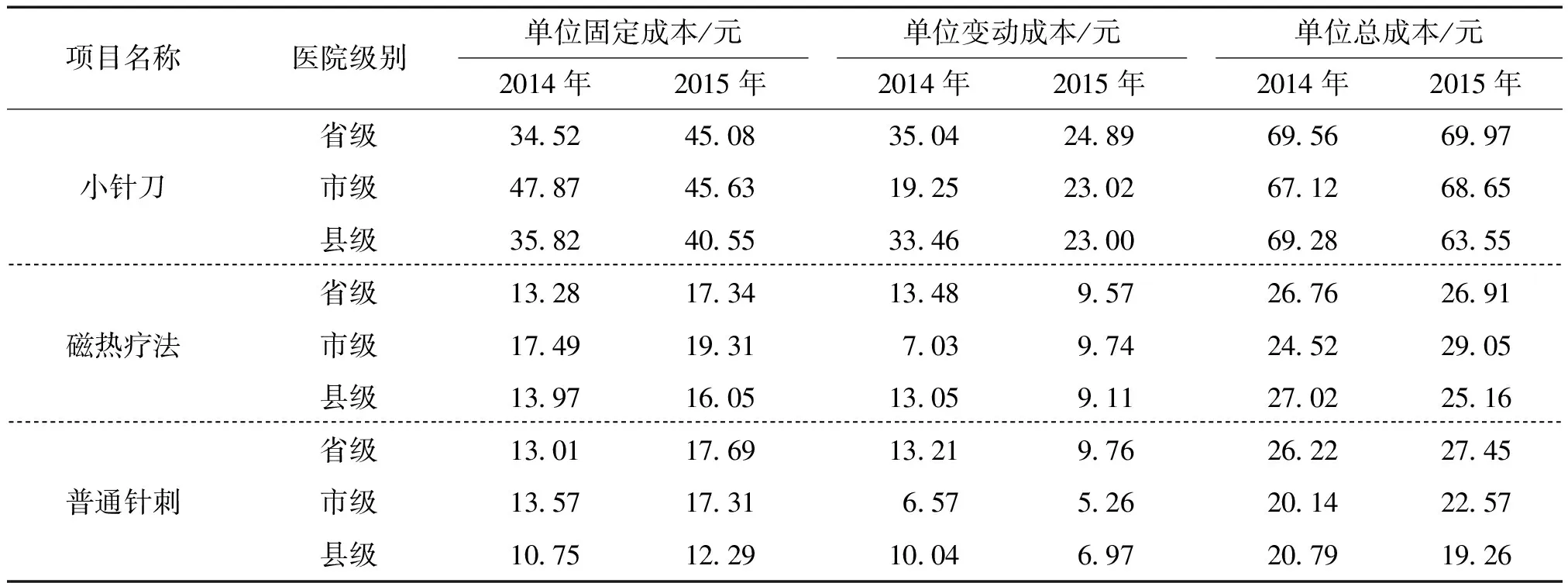

3个项目的直接消耗成本C测算结果如表1所示。比较3家不同级别、不同地区医院的项目成本,市级医院的固定成本相对较高,省级医院的变动成本较高。与2014年相比,除县级医院外,2015年的项目成本总体均呈上升趋势。县级医院承担的项目成本中,2015年单位总成本有所减少,原因在于药品费、人员经费及医疗风险基金等均有所减少。

表1 2014-2015年3家中医医院项目直接消耗单位成本

计算2014-2015年的项目平均成本结果如下:

①小针刀,省级、市级、县级医院项目单位成本依次为69.8元/穴位、67.8元/穴位、66.4元/穴位;

②磁热疗法,省级、市级、县级医院项目单位成本依次为26.85元/人次、26.75元/人次、26.1元/人次;

③普通针刺,省级、市级、县级医院项目单位成本依次为26.85元/人次、21.25元/人次、19.65元/人次;

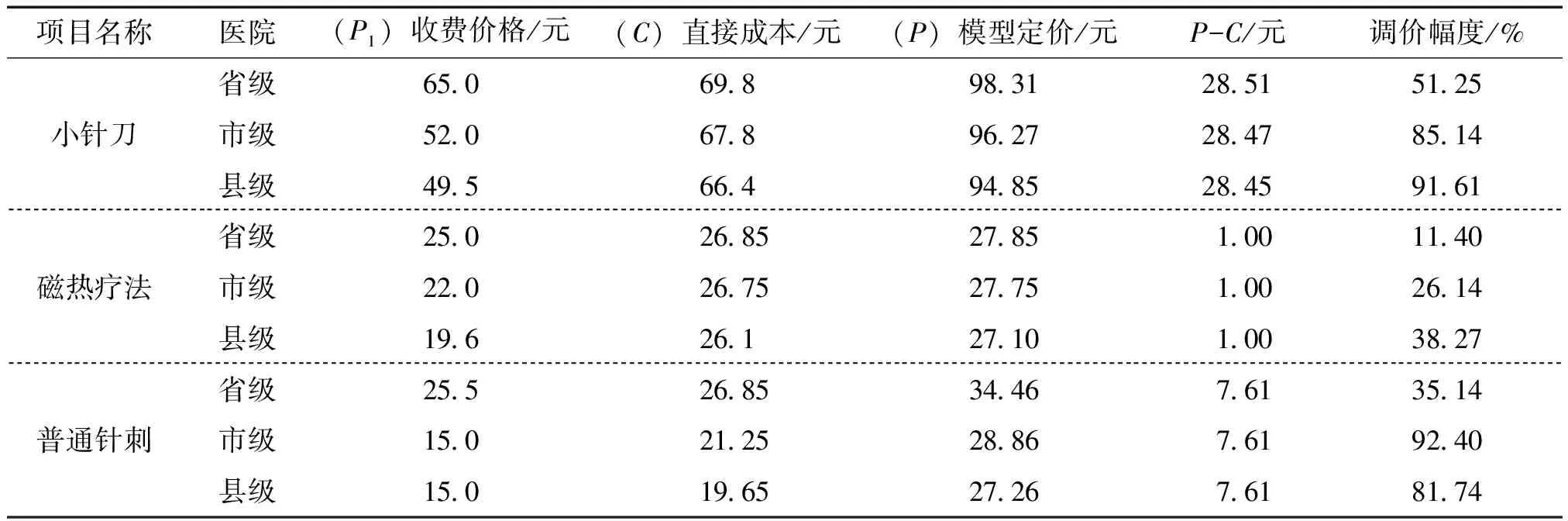

本研究取直接消耗成本C为2014-2015年度单位平均成本,磁热疗法为基准项目,取K0=0.01。3个项目的模型测算结果如表2所示,所有项目的模型定价均高于当前收费价格。小针刀的技术难度和风险程度较高〔C(R)=27.11,f(Ti,T0)=0.02)〕,因此价格调整幅度较高。本次模型实测结果中,价格调整幅度不等,磁热疗法的幅度相对较低。除普通针刺外,同类项目中,县级医院的调价幅度均高于其他级别医院。

表2 中医医疗服务项目定价模型实测结果

目前,我国公立医院为体现医院公益性,逐步推行取消药品加成政策[13,14],其医疗服务项目定价也归结于项目成本,即项目收费单价=项目直接成本(出自于盈亏平衡模型PQ=CQ,其中Q为服务量)。由表2对比分析可知,项目收费越高的,其与成本的差异量(P-C)也越大,说明成本、风险、技术越高的项目,需要更多的体现医务人员的技术劳务价值。

3 结论

《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》中明确指出,“改革中医药价格形成机制,合理确定中医医疗服务收费项目和价格。”探索中医医疗服务项目的定价机制和方法将是未来一段时间内的研究热点。

本文抽取湖北省3家中医医院2014年1月至2015年12月的年度数据,基于RBRVS构建的中医医疗服务项目定价模型进行实证检验,结果表明:首先,直接成本是本次定价模型的主要因素,以纳入测算的3个项目为例,项目当前收费价格均低于测算的单位直接消耗成本,提示项目定价不足以满足基本的“盈亏平衡”,有必要调整项目价格;其次,本研究提出的“成本-技术-风险”多因素定价模型中,技术与风险因素的测算原型为指数函数,表明中医医疗服务项目价格随技术难度与风险程度呈边际递增趋势,这与医疗服务定价原则一致,能客观体现医务人员的服务价值,有利于激发医务人员的创新积极性;最后,本次实证研究中,对不同级别、不同地域的中医医疗项目分别进行模型测算,结果提示不同级别、不同医院的项目价格有明显差异,为后续模型优化中引入不同级别、不同地域医院的价格调整因子提供了基础。

4 建议

4.1 建立动态的价格调整与监测机制

中医医疗服务项目的人力成本、材料成本、药品试剂等可能会随着国家宏观调控政策、季节变化、物价水平、流通环节等因素产生不同程度的波动[15,16],从而引起医疗服务直接成本的变化。中医医疗服务价格的调整应在各类医疗成本和人均费用变化的基础上,采用合理的项目成本核算和费用考核方法,建立基于成本和费用的动态价格调整与监测机制。

4.2 推行中医医疗服务项目分级定价

本研究提出的技术与风险是医疗服务项目价格的主要影响因素之一,与2016年国家发展改革委、国家卫生计生委、人力资源社会保障部、财政部联合出台的《关于印发推进医疗服务价格改革的意见》“逐步理顺医疗服务比价关系,重点提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现医务人员技术劳务价值的医疗服务价格”等内容吻合[17]。根据医疗机构等级、医师级别及项目难度等因素实行分级定价,对医疗服务项目制定不同价格,拉开价格差距,引导患者合理就医,有利于提高中医医疗服务资源利用效率。

4.3 探索其它对医疗服务项目定价有影响但不可预知的因素

本研究主要从医疗服务项目成本、项目风险、项目技术难度等因素构建医疗服务项目定价模型,在实际中,我们还可以进一步挖掘影响医疗服务项目价格的其他相关因素即本模型中的ΔC部分[18],如从“患者治疗满意度”等感知度或治疗终点,引入更多的定价因素,以保证定价模型更加科学合理。

本研究为探索性研究,模型构建的思想和测算思路均以国家相关部委文件为依据。本研究的不足之处主要有3点:一是虽然相同项目的样本数据来自不同级别医院,但定价因素未考虑医院级别或不同地域的综合影响,不同级别医院的价格差异仅体现在直接消耗成本中;二是项目成本测算规范尚未建立,成本测算结果存在一定偏差,应统一项目成本测算方法,规范测算流程,建立成本测算数据库,为项目定价提供科学的数据支持;三是模型的稳定性尚未验证,尤其是模型中的风险和技术因素的科学性评估还需要进一步验证。在后续研究中应扩大项目采集范围,延伸到在湖北省之外的不同地区不同级别医院采集项目信息,通过实证研究对模型不断优化和完善。