民营资本参与基础设施项目的风险分担问题研究

高蒙蒙,汪 冲

(上海财经大学公共经济与管理学院,上海200433)

近年来,随着我国新型城镇化进程的逐步推进,社会民众对基础设施的需求与日俱增。然而地方政府的债务问题使得其对基础设施的投资乏力。政府与社会资本合作模式(Public Private Partnership,PPP)为解决地方城镇化进程对基础设施建设的需要与国家收紧地方政府债务规模之间的矛盾提供了合理的思路。2014年以来,国务院、国家发改委和财政部也陆续颁布了基础设施特许经营管理办法,为地方政府利用社会资本进行基础设施建设提供了有力的政策依据。然而,由于诸如交通运输、供水供电等基础设施建设具有投入周期长、投资规模较大、建设参与方多,及建设过程中面临复杂多变的影响因素,从而使得基础设施的PPP项目风险较大。由此看来,基础设施的PPP项目对社会资本特别是民营资本吸引力不足,民营资本总体参与度不高。除此之外,民营资本参与基础设施项目中的风险分担机制不健全,也严重制约着民营资本参与基础设施建设项目的积极性。

提高民营企业的参与率是PPP改革与发展的一大课题,也是一大主线。因此,本文将深入探讨我国PPP模式下的基础设施建设项目的风险分担机制的经验与问题,以期为调动民营资本的积极性,确保PPP项目的顺利开展以及促进我国PPP的发展与改革提供一定的理论借鉴。

一、相关研究综述

20世纪80年代,一些最早推广PPP模式的国家在项目发展中暴露出一系列问题,使得理论界开始关注PPP中的风险管理问题。最初关于PPP风险管理的研究大多融在关于适宜模式的讨论之中。各种 PPP模式:BOT、TOT、BOT+EPC,哪一种模式风险更小,是这一问题的关注点(唐祥来,2005;贾康,2006)。

然而,除PPP的模式选择之外,更加微观层面的项目全周期中的风险分配机制对于项目的成败至关重要,是PPP的核心要素(赖丹馨、费方域,2010;贾康,2009)。国外有研究认为PPP的“物有所值效应”最主要的来源是风险分担(Ball、Heafey、King,2003)。 如果风险不能在政府和私人资本之间合理分配,PPP仅会促进经济发展,繁荣商业活动,对社会公众的公共服务无益(The British House of Commons,2011)。

近年来,国内外理论界也逐渐对PPP中政府与社会资本风险分担机制展开了讨论。目前看来,现有研究视角主要有:风险分担的基本原则(杜亚灵、尹贻林,2011)、风险分担的流程(韦祖翔,2016)、各类风险的识别以及系统划分(Rebeiz,2012;李丽等,2016;周小付、闫晓茗,2017[1])、风险分配方案(王建波等,2011[2];Sarvari,2014)等几个层面。当前研究已经就PPP风险分担以及管理积累了一定的经验,特别是在风险的识别这一基础问题上提出了许多风险分类的方法,例如在确定不同的项目参与方承担风险的倾向性时,国内外有些学者采用问卷调查的方法(Li et al.,2005),这一方法也成为风险分担研究的常用方法。另外在风险分配的方案中有研究运用熵权法和模糊综合评价法、ANN算法等科学方法(蒋涌,2016;刘红勇等,2017)。

这些前期的积累为后续研究提供了有价值的参考与借鉴。然而,现有关于PPP风险分担机制的研究往往重视风险分担设计工作,忽略了风险分担机制在我国落地实施中的制约因素以及我国PPP实践的经验教训。因此,尽管现有风险分担的理论研究方面逐渐完善,对现实的指导意义却有待考究。

2013年以来,民营资本成为我国发展PPP项目的一大主线,目前将民营企业参与基础设施领域作为分析主体的研究较少,无法为调动民营资本参与基础设施建设的积极性提供理论依据。介于以上考虑,本文以我国的PPP实践案例分析为主,探讨民营资本参与基础设施建设的风险分担机制存在的主要问题,并对建立完善的风险分担机制提出一些有益的尝试,以期为调动民营企业参与基础设施建设的积极性提供参考意见。

二、风险分担与民营资本参与基础设施积极性的内在联系

(一)当前民营资本参与基础设施建设的积极性有待提高

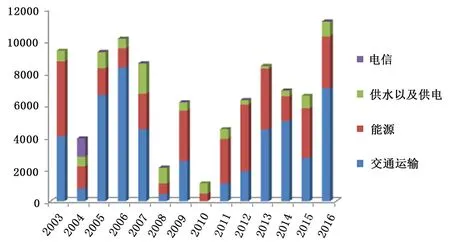

目前尚无系统的民营资本参与基础设施建设的历史数据,世界银行的私营部门参与基础设施投资的数据可以作为参考。如下图所示,2003—2016年期间,我国民营资本参与基础设施建设主要集中在诸如交通运输、能源、供水以及供电、电信领域。其中,交通运输是最大的投资领域,其次是能源投资,两者占据民营资本投资的绝大部分份额。

图 2003—2016年私营部门参与基础设施投资的情况(单位:百万元)

国内最初民营资本投资基础设施开始于1995年的泉州刺桐大桥项目,然而民营资本正式登上PPP的舞台在2003年以后。如上图所示,2003年以来民营资本在基础设施领域逐渐活跃,2003—2007年是我国民营资本参与基础设施建设的高潮。2008—2012年,受政府“四万亿”以及地方政府配套资金投入的“挤出效应”影响,民营资本基础设施投资受到了重创,投资额迅速降低。2013年以后,在国内经济以及社会发展需求下,各类社会资本得到重视,民营资本参与基础设施的投资额开始回升,2016年在120亿元左右。

尽管2016年民营资本参与基础设施的投资总额显著上升,但是在全国基础设施PPP项目投资中所占份额很小。根据财政部全国PPP综合信息平台项目库的统计数据,2016年全国交通运输类一项基础设施就有37个落地示范项目,入库项目投资额为614亿元。而结合世界银行的统计数据,以民营资本为主的私营部门投资额为70.6亿元,仅占据总投资额的11.5%。

(二)风险分担对民营资本参与基础设施建设积极性的影响分析

一般而言,PPP的三大核心思想是:伙伴关系、利益共享、风险分担。而其中风险分配机制是否合理对民营资本参与基础设施建设的积极性至关重要,主要有以下两点原因。

1.基础设施建设本身面临复杂的风险,需要完善的风险分担机制作保障。基础设施建设本身具有投入资金规模大、周期长、建设参与方多等特点,使得整个项目周期中面临众多风险。一般而言,基础设施的PPP项目生命周期中面临政治风险、商业风险、政策风险、经济风险、收益风险、不可抗力风险等。这些风险将会直接造成民营资本的投资收益具有很大的不确定性。因此,民营资本参与基础设施建设的项目需要完善的风险分担机制作为保障,以实现预期的收益。

世界上最大的民营资本参与基础设施建设的英吉利海峡隧道项目以及我国第一个民营资本参与基础设施建设的泉州刺桐大桥项目的最终困境,一部分原因可以归结为项目风险的分担机制不健全,导致民营资本难以达到预期收益,进退两难。英吉利海峡隧道项目合同中并未详细规定需求变动风险导致的隧道收益降低如何处置。当轮渡、航空等替代的交通方式与海峡隧道形成竞争时,欧洲隧道公司无奈通过降价争取市场份额,致使利润大打折扣,远低于预期值。最终,由于多年的巨额债务,项目公司于2006年申请破产保护。无独有偶,泉州刺桐大桥项目合同也没有涉及需求变化风险如何分配,当后渚大桥、晋江大桥等政府惠民项目采取免费通行时,参与该项目的民营资本的投资收益严重降低。

这些失败的教训暴露出探索阶段的PPP项目存在的各种问题。然而,不容置疑的是,风险分担机制不健全,民营企业投资基础设施的积极性受到了严重的打击。

2.民营资本承担风险的能力相对较弱,合理分担风险是项目成功运行的基本保证。与国有资本相比,我国民营企业具有以下特征:一是民营企业数量众多,但是一般资金规模较小;二是在掌握政府政策变动,以及项目信息上处于弱势地位;三是由于基础设施的风险较大,民营企业从金融机构获取融资的能力低于国有企业。这些都使得民营企业在项目竞争、项目的参与中处于劣势。在我国的PPP实践中风险小、收益高的项目民营企业难以争取到,对风险高、收益高的项目民营企业又望而却步。

此外,当民营企业参与基础设施建设寻求银行等金融机构的贷款时,由于其在基础设施领域对风险的预测和管控能力不能达到银行的要求,往往得不到银行的贷款支持。即使银行等金融机构有意愿参与PPP融资过程,民营企业也难以获得金融机构的贷款。由此以来,合理的风险分担以及管理机制有助于民营企业从金融机构获得融资,提高民营资本参与基础设施建设的积极性。

三、现有基础设施PPP项目风险分担的经验及存在的主要问题

(一)我国基础设施PPP项目风险分担的主要经验

1.明确了一定的风险分担原则。目前在我国地方政府与民营企业合作的PPP项目风险分担主要遵循以下三点原则:第一,风险的承担一方应该是最有承担能力的原则,也即将风险分配给能承担该风险的一方,当各方均没有承担风险的能力,或者并不能确定哪一方可以承担风险时,由各方共同承担。第二,承担风险的一方付出的成本与其获得的利益相匹配,也即责、权、利相匹配。从风险承担的意愿上来说,该风险中面临较大损失的一方更期望控制风险,因此控制风险的成本分配时应该考虑这一因素。第三,承担的风险要有上限的原则。承担风险的一方承担的风险不能超出其承担能力范围。当风险无法准确衡量或者影响持续的时间较长,不能由一方无限度地承担责任。

除此之外,我国地方政府与民营资本合作的风险分担基本原则还有风险最终发生时承担风险的一方不应该将风险产生的费用和损失转移、公平公正等原则。这些原则为风险分配工作的具体操作提供了一定的理论指导。

2.在风险识别和风险分担的流程设计等基础工作上逐渐形成系统,达成共识。风险识别和风险分配的流程是风险分担机制的基础工作。当前,无论是从现有民营资本参与基础设施建设的实践经验看来,还是从理论界的现有研究成果看来,以上两项风险分担的基础工作已经逐渐完善,有了系统的设计。

一方面,在风险识别领域上,由于前期项目经验的积累,当前风险识别的工作已经逐渐完善。现有项目合同对于基础设施建设工作本身、民营资本方、政府部门、其他参与方以及外部环境引致的风险都有合理的识别以及分类。另一方面,风险分担的工作流程设计上比较合理。总体流程为风险识别—风险评估—风险跟踪—风险分配结束,并且在总体流程设计中涉及如何依据分配原则逐步分配风险,有些风险分配的流程中提到风险的再分配以及未识别风险的再分配。

3.在风险分配机制中不断引入科学的分析方法。目前用于风险识别的方法主要有德尔菲问卷调查法、头脑风暴法、核对表法、工作分解结构、故障树法、流程图法、因果分析法。其中最常用的是德尔菲问卷法,其借鉴了来自行业和学术专家的可靠信息,适合基础设施建设项目类的复杂风险项目。

将上述德尔菲问卷调查法与相应的风险分担模型相结合最终达到风险的分配是目前常用的方法。相关的模型主要是针对风险因素的模糊性以及不确定特点,借用一些经济评价和随机模拟方法来进一步分析基础设施建设存在的风险因素对项目价值的影响并确定合理的分担方式。在对风险进行随机模拟分析时还采用了蒙特卡洛模拟技术、熵权法、模糊综合评价法、模拟生物神经网络功能的人工神经网络(Artificial Neural Network,ANN)方法。比如,北京地铁4号线是国内基础设施项目风险分担的成功案例,其风险分担的设计运用了科学的方法。该项目风险分担评价流程大致为:首先进行问卷调查;其次建立基于参与方的风险评价指标体系;再次参照专家打分,建立风险指标权重集合;最后在专家打分的基础上建立模糊评价矩阵,并对各参与方模糊综合评价。

(二)当前基础设施项目风险分担存在的主要问题

我国地方政府与民营资本合作的基础设施建设项目合同中往往都会涉及风险分担的设计,并且现有风险分担机制的设计本身更加科学。然而,本文通过总结当前民营资本参与基础设施建设风险分担的经验以及教训发现,现有风险分担机制在具体的实践中难以发挥良好的风险分担作用,主要存在以下原因:

1.现有风险分配机制的效力较低,难以规范各参与方的行为。一方面,目前地方政府与民营资本签订的风险分担合同大多遵循一些笼统的原则。比如,风险由最适宜的一方承担原则、公平效率原则等。这些风险分担原则在风险的分担特别是在风险的再分配过程中难以对双方形成有效、具体的约束。在我国天津市双港垃圾焚烧发电厂项目中,对于项目公司的收益风险提出了较为笼统的分担原则(合同约定项目收益不足时政府提供财政补贴),然而合同并没有明确定义政府补贴的数量。当后期项目公司出现收益不足时,政府补贴数量远不能弥补企业的缺口。另一方面,现有风险分担机制是包含在PPP合同之中,而目前PPP模式是一种合同式投资方式,我国政府对于PPP的规范以及监督多为政策文本和规章制度,对于基础设施领域的PPP项目参与各方的整体约束力不高。

2014年以来,国家发改委、财政部、水利部、环保部等部门在有关基础设施领域的PPP管理上陆续颁布了《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见》。但是相关的管理办法以及意见并未对项目运作中的风险管理有所规定。由此以来,即使项目风险分担机制本身设计科学合理,而在具体实施过程中也面临着对地方政府、民营资本以及其他参与方约束效力低的问题,最终使得现有风险分担机制难以落地。民营资本参与基础设施建设的风险分担机制缺少一个透明、规范的法律环境。

近年来,我国地方政府与民营资本方就基础设施PPP项目中风险如何分担的问题产生了许多纠纷。从现有PPP的实践看来,矛盾主要聚焦于政策变动风险、项目唯一性风险、法律变动风险、需求风险如何分担的问题上。比如,长春汇津污水处理项目、福建刺桐大桥项目、青岛威立雅污水处理等项目。这些矛盾的存在也证明我国民营资本参与基础设施PPP项目的健康发展急需建立良好的法律环境。

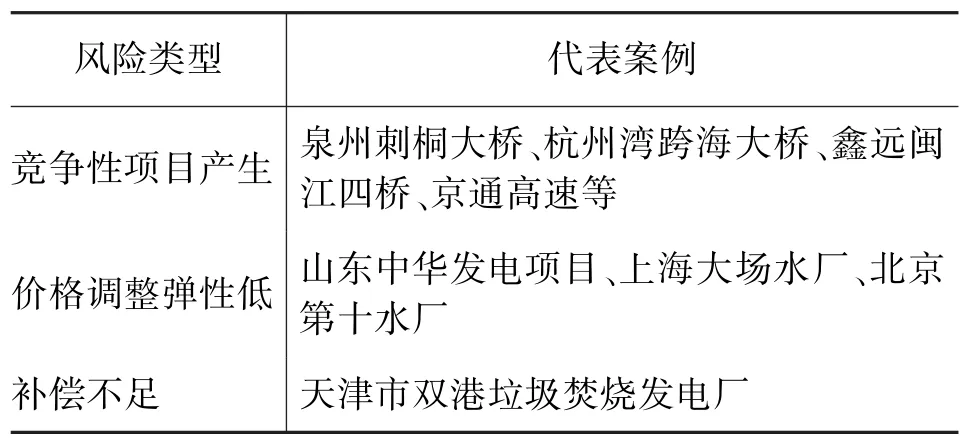

2.现有风险分担机制模糊了收益风险,是后期项目失败的重要原因。(1)收益风险的因素比较复杂,难以预测。收益风险是指基础设施完工并投入使用后,项目公司的收益可能达不到预期的水平。收益风险不同于其他如施工风险、违约风险、政府审批延误等风险可以通过项目公司的经验以及以往基础设施建设的经验来加以预测。一些社会宏观经济环境以及其他风险进一步引发而导致的项目公司后期收益不足的风险,难以凭经验预测,所以在前期的合同中往往受到忽略。比如由于地方政府主导的其他竞争项目收益分流、其他社会竞争性项目产生的收益分流、由于社会宏观经济环境变化导致项目的需求预测失误、社会公众对价格调整的反对等风险。(2)现有风险分担忽略或者简化了收益风险,给项目公司的破产以及项目失败埋下了隐患。结合我国基础设施建设的PPP实践,本文总结了现有风险分担中往往被忽略的几类引发收益不足的因素。一是竞争性项目的产生导致对项目需求降低,从而收益远远低于预期。目前这一类风险是导致项目公司后期收益不足的主要原因。随着我国城镇化的推进,居民对基础设施的需求与日俱增,在PPP项目的较长周期中不可避免的有其他竞争性项目的产生。而我国以往的PPP风险分担中,这一类风险并没有受到重视,比如泉州刺桐大桥、杭州湾跨海大桥、鑫远闽江四桥、北京京通高速等项目。二是有些项目的价格调整弹性较小,导致收益不足。较为典型的是电价、水价等关乎民众日常生活的公用事业价格的调整方案难以通过。当项目公司由于成本较高难以维持运营提出涨价时,面临较大的公众阻力。例如上海大场水厂和北京第十水厂的水价问题最终以社会资本的退出收场。三是政府的补偿不明确,收益不足。有些PPP项目前期对收益不足风险有所预期并建立了补偿方案,然而补偿方案比较笼统并不能填补项目公司巨大的成本收入缺口,比如天津市双港垃圾焚烧发电厂项目。

表 主要的收益风险及代表案例

3.风险分担管理缺少科学的动态规划。尽管在我国民营资本参与基础设施项目的合同中,考虑到众多被广泛认可的风险以及相应的分担方案,但是在实践中许多PPP项目却遭遇了未识别风险带来的重大损失,以致项目失败。究其原因在于,现有分担机制缺少动态调整的规划,应对未识别风险的能力较弱,不能对动态的风险进行灵活的再分配。

从以往我国PPP项目的实践看来,当未识别风险,比如上述收益风险中的其他竞争性项目产生时,民营资本方在应对风险时处于弱势的地位。一方面,风险分担的谈判和协商往往是由地方政府主导的;另一方面,很多竞争性项目是政府部门的规划,民营资本方的提议难以通过。两方面的原因导致一些未识别风险的分配以及再分配之路很是艰难。谈判以及再谈判成为应对这一类风险的必由之路,然而最后往往以多方谈判协商无果,政府回购或者项目搁浅收场。

风险分担机制缺少动态的规划也严重打击了民营资本投资基础设施建设的积极性。比如我国地方政府将杭州湾跨海大桥项目视为“我国第一个以地方民营企业为主体,投资超过百亿的国家大型交通基础设施项目”,该项目一度被认为是PPP的经典案例。然而,大桥投入使用后未满两年,陆续有一些政府以及其他投资人新建的竞争性项目,如绍兴杭州湾大桥、嘉绍大桥对该项目形成了直接竞争,严重分流了公众对杭州湾大桥的需求。而先前的风险分担机制中并未详细述及这一风险如何分配,民营资本方面临这一状况也是一筹莫展,并纷纷退出项目。该项目从最初的17家民营企业参与,占资55%,到最终民营资本占资15%,民营资本参与的积极性严重降低。我国一些其他民营资本参与的基础设施建设项目也遇到了类似的问题,由此表明,风险分担机制不能动态调整已经成为项目发展的制约因素。

四、总结与讨论

探讨民营资本参与基础设施建设项目的风险分担机制问题,对调动民营资本的积极性具有现实意义。本文通过考察我国民营资本参与基础设施的实践数据发现:当前,民营资本参与率并不高,而风险分担机制是否完善是民营资本参与基础设施建设积极性的主要影响因素;已有风险分担方案在风险分担的原则上、风险识别和风险分担的流程设计上,以及风险分配的方法选择上积累了一定的经验。然而,现有风险分担机制对各参与方的约束效力较低,难以对地方政府以及民营资本方形成约束。此外,当前风险分担工作在前期风险识别时对收益风险不够重视,并且风险分担的管理缺少科学的动态规划。这一系列问题的存在为民营资本参与基础设施建设项目埋下了隐患。为建立完善的风险分担机制以及提高民营资本参与基础设施建设的积极性,本文提出以下几点建议。

第一,为民营资本参与基础设施建设的风险分担提供良好的制度以及法律环境。当前风险分担机制是包含在PPP合同中的,因此首先需要在合同中明确风险分担各方的权利以及相应的义务;其次,双方遵守契约精神,公共部门不能利用自身的优势挤占民营资本方的合法权益,民营资本方也要遵守合同契约,不能为牟取暴利损害公众利益;最后,完善相关的法律法规是风险分担乃至整个PPP项目顺利开展的有力保障,也是解决风险分担中各参与方矛盾与纠纷的重要途径。

第二,将收益不足风险进一步细分,加强收益风险的规划以及管理。首先,从风险产生的责任方划分以及识别收益风险,这有利于下一步风险的分配;其次,造成收益不足的因素有很多,本文在以往风险识别的基础上主要增加几点:政府主导的竞争性项目分流收益风险、其他社会竞争性项目分流收益风险、公众反对导致价格不能调整风险、需求估计失误而补偿不足风险。

第三,建立风险分担的动态机制。由于基础设施的PPP项目周期长、风险复杂多变,因此建立风险分担的灵活动态调整机制对项目的成败尤为重要。建立动态机制首先需要明确风险分担以及调整过程中各方的权、责、利;其次,完善相应的监督和激励措施,提升动态管理的约束力;再次,以地方政府部门为主导,保证未识别风险的分配与再分配的谈判过程的顺利开展。