路径构造理论与演化经济学:分离还是融合?

傅 沂

(中南大学商学院,长沙410083)

由路径依赖理论和路径创造理论共同构成的路径构造理论,已经成为经济学中一个前沿的研究领域,并且在社会科学中有着广泛的应用。由于该理论的发展和经济学研究范式的转换有着密切的关系,导致该理论也经历着分离融合交替出现的复杂发展过程。从这个意义上来说,把握路径构造理论发展脉络的关键是厘清它和演化经济学的关系。基于这种认识,本文详细梳理了路径构造理论和演化经济学分离还是融合的过程,期望从中把握路径构造理论的发展脉络,探寻其未来的发展方向。

一、路径构造理论的发展

自Sydow(2005)[1]提出路径构造(path constitution)理论以来,该理论得到了迅速发展,但尚未形成理论体系。该理论的经典模型可以追溯到David(1985)和Arthur(1989)有关路径依赖的经典技术扩散模型。在David和Arthur有关路径依赖理论开创性研究的基础上,路径依赖理论得到了迅速发展,已经成为经济学、社会学、政治学和管理学等社会科学领域研究的热点问题。当前,该理论的主要研究集中在路径依赖的内涵和性质(David,2001;Schmidt和 Spindler, 2002;Stachurski, 2003; Arrow, 2004; Ebbinghaus, 2005; Page,2006;Vergne和 Durand, 2010)、路径依赖的成因(Goldstone,1998;Arrow, 2004; Page, 2006; Vergne和 Durand, 2010;Kay,2013;Leibowitz和 Margolis, 2013; Vergne, 2013; Margolis, 2013; Arthur,2013)、路径依赖的类别和程度(Roe,1995;Leibowitz和 Margolis,1999;Ebbinghaus,2005;Sydow,2009;Schreyogg和 Sydow,2011)等方面。

刘汉民等(2012)指出,路径依赖理论发展呈现以下一些新特点:第一,路径依赖概念应用于越来越多的学科领域,其跨学科研究趋势更加明显,尤其是系统动力学理论、社会学中的结构化理论和心理学中的相关理论在路径依赖理论中应用最为广泛。第二,日趋重视用定性和定量相结合的方法来进行经验研究[2]。赵莉(2014)指出,路径依赖理论未来研究由宏观趋于微观、由定性趋于定量,未来研究的目的在于,发现理论研究的一致性和方法研究的科学性。理论的一致性主要体现在关键概念的明确界定、路径依赖的成因分析、路径锁定结果的预测、路径如何终止等方向。对于路径依赖成因的分析,应该在分析外生变量的基础上深入剖析内生变量,加强内生变量的路径创新研究[3]。关于实证方法的科学性,Vergne(2013)认为,应该从历史的案例研究中摆脱出来,转移到更容易控制的实证研究设计上来,如计算机仿真、室内实验法、虚拟事实模型等。

虽然路径依赖理论发展迅速,但是也存在一定的弊端,其中表现最为突出的就是该理论排除了内生性路径生成的可能性。尽管以David和Arthur为代表的经典路径依赖理论倡导者承认路径变化的可能性,但都把路径突破的动力仅仅归结为外来冲击,忽略了主体的能动作用。基于这样的认识,Garud和Karne(2001)明确提出了“路径创造”概念,指出路径创造不仅需要外部环境和恰当的时机,更需要企业家集体创造性地整合各种资源和进行集体学习,以实现发展思路的分叉(mindful deviation)。在此基础上,Pham(2006)发展了路径创造思想,并提出了路径创造的五条准则:技术决定准则(现有的技术是创造新路径的基础)、有意识偏离准则(企业家是路径的真正创造者)、实时影响准则(企业家的行为对路径产生实时的影响)、相互依存准则(企业家和员工必须互动)、最小误解准则(企业家通过决定信息分享者和分享程度对路径进行充分的控制)。

这五条准则明确了路径形成的基础、面临的困难、行为主体影响路径的方式以及创造路径的行为主体应该具备的特质等问题。Schienstock(2011)区分了路径创造过程中相互作用的五大要素,分别是:存在与新的技术组织范例相联系的获得“新机会的窗户”、新的商业前景与市场前景、来自外部社会经济因素的压力、关键的变迁事件和人们有意愿做出改变。Kemp(2001)则总结了三种不同的路径创造方式,一是通过蛮横的力量来构造路径,也就是通过设计新的系统和克服实现理想路径的障碍来构造理想路径;二是通过使用经济奖励和惩罚来影响路径发展过程,以使一些路径更有吸引力和更可行;三是通过共同演化的过程和调整来构造理想路径。

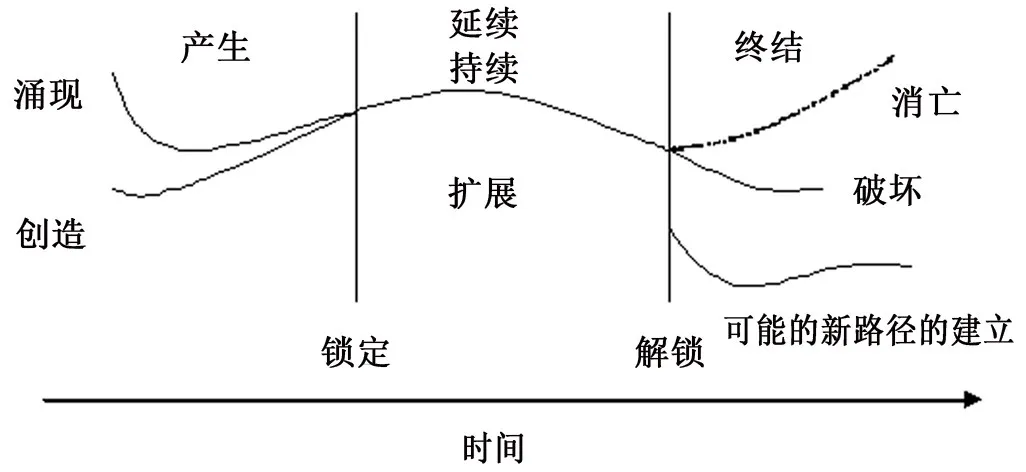

Sydow(2005)则发展了路径创造理论,提出了“路径构造”(path constitution)概念,并把路径构造分为路径产生、路径持续和路径终止三个阶段,把David和Arthur提出的路径依赖概念变成了路径持续(path persistence),把基于企业家意愿的路径持续过程称为“路径延伸”(path extension)。在路径终止阶段,Sydow认为有两种方式:一是非计划性路径消失(path dissolution);二是由于人为原因而在原有路径的基础上从内部有意创造新的路径分支,即所谓的“路径偏离”(path deviation)。Meyer(2007)通过引入技术路径对于科学技术的研究,进一步发展了路径终止的方式,提出了“路径突破”这一路径终止方式,认为路径终止实际上是由“路径消解”“路径突破”“路径偏离”三种方式组成,见下图。

图 路径构造框架基本示意图

关于路径突破和路径偏离的关系,时晓虹等(2014)指出,路径突破是在路径偏离基础上积累而成的对系统自身变迁路径的突破,这一突破的实现有赖于变迁主体有意识的主导决策行为,主体通过变迁将路径偏离导向制度创新,进而全面取代旧路径,完成从路径偏离到路径突破的关键步骤。

Martin和Sunley(2009)在Sydow(2005)、Schreyögg & Koch(2005)和 Meyer(2007)的基础上,进一步把路径构造理论发展成路径依赖的基础模型。该模型把路径的演化过程划分为四个阶段,即路径构造前阶段(Pre-Formation Phase)、路径创造阶段(Path Creation Phase)、路径锁定阶段(Path Lock-in Phase)和路径消解阶段(Path Dissolution Phase),并探讨了该基础模型在经济地理学中应用的两条不同的路径。Sydow等(2012)则进一步说明了“路径构造”(PCA)这一分析框架对于理解“路径依赖”和“路径创造”概念的方法论意义,并指出:PCA分析框架只有很好地结合多主体和多层次的特点,在现实中才有应用价值。在此基础上,他们从认知的角度对“路径”概念进行了重新定义。

从以上分析可以看出,虽然路径构造理论发展十分迅速,但是其代表人物基本都是管理学家,他们更多的是从技术变迁的角度来实现路径依赖与路径创造的综合,缺乏从经济学视野来研究该理论的成果,也无法从制度与技术协同演化的视角来实现两者的综合。当前,路径构造理论存在着以下两个突出的问题:虽然路径构造理论发展很迅速,但是该理论目前还存在以下一些亟待解决的问题:第一,路径构造理论究竟是以“均衡”为本体论传统还是以“演化”为本体论传统?第二,路径构造理论如何构造模型进行经验研究?其中,最关键的问题还是路径构造理论的本体论传统问题,这就涉及该理论的经济学基础究竟是以演化经济学为代表的非主流经济学,还是新古典主流经济学的问题,这也是本文研究的目标所在。

二、路径依赖理论与演化经济学的分离

David(1975)首次将路径依赖概念引入经济学中。在此基础上,David(1985)和 Arthur(1989)发展出经典的技术扩散模型,该模型又是建立在 Nelson和 Winter(1982)、Dosi(1982)和Witt(1997)等学者有关经济演化理论的相关研究基础上。因此,可以说路径依赖理论的产生和演化经济学有着必然的联系,为后来创新经济学的发展和技术创新理论的完善提供了重要的基础。该理论后来由North(1990)将其引入到制度变迁的研究中,发展成为“制度变迁的路径依赖理论”,大大拓展了新制度经济学的研究。刘元春(1999)指出,由于新制度经济学对路径依赖的需求,以及新进化论、自然科学中的耗散论和非线性动态数学分析对路径依赖思想的供给,决定了新制度经济学成功地引入了路径依赖分析框架[4]。路径依赖框架被新制度经济学引入以后,路径构造理论逐渐显示出与演化经济学逐渐分离的趋势,具体表现在以下一些方面。

1.该理论仍然深受主流经济学“均衡”思维的影响,演化经济学的“内生演化”思维无法融入该理论中。Setterfield(1997)认为路径依赖于均衡是完全不相容的,但是他仍然无法摆脱均衡思维。他认为均衡是路径依赖过程的“暂时结果”,它会随后产生均衡形成的内生过程。因此,路径依赖就被定义为一系列的“暂时均衡”。虽然他的“内生性均衡创新”思想对于通常所认为的“经济系统均衡的打破是由于受到外部冲击”,但是这种“暂时均衡”思想无法对“暂时”持续的时间标准进行确定,因此它与基于演化本体论的“间断均衡概念”有着本质区别。另一方面,由于新制度经济学仍然属于新古典主流经济学的范畴,因此North的制度变迁路径依赖理论仍然假设制度变迁是处于一般均衡状态的,这样它就等于否认了制度变迁存在多重均衡性的可能。North虽然在其制度变迁理论中提到了制度变迁的收益报酬递增的性质,但他并没有深入研究制度变迁的多重均衡问题(傅沂,2008)[5]。虽然North的理论对新古典主流经济学的假设前提进行了适当的修正,但是没有对制度变迁的多重均衡问题进行深入分析,尤其是多重均衡的发生机制缺乏研究。究其原因,主要是该理论只是对新古典经济学的理性行为假设进行了修正,并没有提出行为体的异质性假设。事实上,行为主体的异质性才是多重均衡产生的根本原因。因此,该理论无法从根本上解释多重均衡的产生。

2.该理论对于报酬递增机制并没有深入研究。North的制度变迁路径依赖理论虽然对新古典经济学的理性选择假设进行了修正,但是还存在着一些问题,其中最为突出的就是没有指出报酬递增是制度路径依赖形成的关键原因(赵晓男等,2007)[6]。贾根良(1998)指出,经济学中有关报酬递增问题的研究一直有两种思路:一种是以马歇尔为代表的修正新古典主义,试图把外部经济纳入不完全竞争的均衡框架中;另一种是以杨格、Arthur为代表的结构主义分析方法,强调历史和偶然因素的影响,突出经济过程的非均衡特征。这种思路成为路径依赖理论对报酬递增问题理解的核心(Arthur,1994),Arthur提出的四种自增强机制同样适用于制度变迁领域。但是,North将Arthur的理论引入制度变迁研究时却偏离了这一传统,并没有说明制度变迁路径依赖形成中报酬递增的作用机理。

3.该理论对文化、信仰和意识形态在路径依赖形成中的作用机制缺乏深入研究。事实上,技术变迁和制度变迁最根本的区别在于:制度变迁更强调文化、信仰和意识形态的作用,而技术变迁则强调分工的作用。虽然以文化背景的“心智模型”构建被称为North制度变迁理论的重大转向,但是他并没有把该模型运用到制度变迁路径依赖理论的研究中,从而导致该理论无法有效地分析文化、信仰和意识形态等因素在制度变迁路径依赖形成中的作用,使得该理论的解释力受到影响,与演化经济学理解制度变迁的传统越走越远。

4.该理论缺乏对制度路径依赖微观层次的系统研究。制度变迁既是一个宏观的过程,又是一个微观的过程。虽然North的制度变迁路径依赖理论从行为体的互补性、网络外部性和范围经济等视角探讨了路径依赖的成因,但是这种分析仍然是带有强烈的“技术变迁”传统,并没有跳出其分析路径依赖成因的局限。事实上,制度变迁路径依赖成因的微观层面分析应该更多强调行为体的心理、文化和信仰等因素的作用,这些因素作用而形成的惯例则是制度变迁路径依赖的重要表现。

5.该理论在宏观层次的研究也有待进一步深入。North的制度变迁理论虽然探讨了经济增长和自由发展的关系,但是却没有深入探讨路径依赖与经济增长的关系。究其原因,主要是该理论无法很好地把意识形态和文化整合到经济增长模型中去,因此也就无法描述经济增长的路径依赖过程。

综上所述,虽然North的制度变迁路径依赖理论已经成为进一步整合诺斯制度理论的整体逻辑框架,但是它却偏离了路径依赖的演化经济学传统。其根本原因在于,North的制度变迁理论仍然属于新制度经济学的范畴。虽然North的理论曾经出现过一些转向的趋势,但是由于新制度经济学总体上存在着被新古典主流经济学同化的趋势,从而导致其制度变迁路径依赖理论与演化经济学的研究传统出现了分离。

三、路径依赖理论向演化经济学的初步转向

进入20世纪90年代中期以来,随着North的制度变迁路径依赖理论越来越表现出其存在的问题,路径依赖理论逐渐呈现出反新古典范式的趋势,尤其是对新古典范式忽视信息成本和组织成本在路径依赖形成中的作用表现出不满。

Liebowitz和Margolis(1995)从信息的获取程度视角对路径依赖进行了分类,强调了信息成本对路径依赖的影响,开启了路径依赖理论对新古典范式批判的先河。Lindberg和Campbell(1991)试图构建一个渐进式的制度变迁模型。该模型把个体对制度的认知进行参数化处理,使该模型从根本上区别于完全理性和信息无成本的D-N模型,成为路径依赖理论区分新古典范式的重要标志。但是,该模型缺陷也非常明显,它只是简单地把这一过程进行参数化处理,并没有深入分析这一认知过程是如何形成与发展的。此后,Campbell为了弥补该模型的缺陷,又进一步探讨了变迁主体对制度的认识和判断的形成过程,提出了制度与行为体的互动模式,使得路径依赖理论又逐渐向演化经济学的传统靠拢。

在Lindberg和Campbell研究的基础上,Rizzello(1995)则将路径依赖理论彻底推向了奥地利学派的传统,从而为该理论寻求到了微观基础,也使得路径依赖理论具有了明显的演化经济学特征。具体来说,其理论特色主要体现在以下几方面:第一,用“满意”概念替代新古典范式的“利润最大化”原则。强调制度变迁的绩效根本在于给行为体带来的满意,它也是制度进一步创新(变迁)的动力;第二,强调制度变迁的根源需要从主观个体的“心理维度”去寻找。基于这种认识,Rizzello对于制度变迁路径依赖的理解更加深入,强调其不仅受到客观环境的正反馈影响,而且受到行为体主观学习意愿和能力的影响。因此,正是由于变迁个体的“心理维度”具有路径依赖性,从而决定了整个制度变迁过程也具有路径依赖性。第三,将西蒙的“有限理性”概念引入制度变迁路径依赖特性的解释中,批判了新古典范式的“完全理性”和“完全信息”假设。Rizzello从行为体主观“心理维度”来理解信息不对称,从而为制度路径依赖理论寻找微观基础开辟了新的路径。但是,他却并没有进一步深入探讨这种微观层面的信息不对称如何导致宏观层面制度变迁的路径依赖特性,这也有待于未来进一步深入研究。

通过以上论述,可以发现路径依赖理论逐渐出现了向演化经济学研究传统回归的趋势。Magnusson和Ottosson敏锐地发现了这一趋势,他们于1997年编辑出版了《演化经济学与路径依赖》这本论文集。在这本论文集中,多位学者从不同角度阐述了演化经济学和路径依赖理论的关系,进而为路径依赖理论未来的发展提供了方向。需要指出的是,虽然路径依赖理论已经初步呈现出向演化经济学转向的趋势,但是由于其自身无法克服的缺陷(历史决定论色彩、忽视行为者的积极性以及排斥新奇),使得该理论向演化经济学的转向还是比较困难。正如曾云敏(2007)指出的那样,路径依赖的错误之处在于将企业家在搜索和实施创新中的不确定性问题转化成了随机问题,这样就排除了新奇的内生化可能,这与演化经济学强调创新中行为体主观能动性不是随机因素以及新奇的内生化传统不符合,从而制约了路径依赖理论与演化经济学的融合。因此,必须要在“路径依赖”概念的基础上创新出新的分析框架,以适应其演化经济学转向的需要。

四、路径创造理论的演化经济学传统

如果说Magnusson和Ottosson的《演化经济学与路径依赖》的出版只是标志着路径依赖理论向演化经济学初步转向,那么 Garud和 Karne(2001)提出的“路径创造”理论与演化经济学的核心概念“新奇”具有逻辑上的必然联系,因此该理论也就具有明显的演化经济学色彩。具体来说,主要表现在以下几方面。

1.“有意识的偏离”概念的提出,为“新奇”的创生提供了动力。作为路径构造理论的核心概念,“有意识的偏离”是指行为体在路径演化中表现出来的策略性和有意识的行为,它可以避免行为体陷入旧发展路径的锁定状态中,并通过新路径的构建来突破这种状态。Garud和Karne同时指出,现实中产生这种“有意识的偏离”行为的主体主要是企业家,并通过Spencer Silver公司突破3M公司路径锁定的案例来验证这一结论。他们还发现,企业家的异质性往往会强化这种行为,使得路径演化多重均衡状态出现,从而为突破路径锁定状态提供了更多的可能性。我们知道,作为演化经济学的核心概念,“新奇”已经成为其研究的关键主题。其中,新奇的创生问题则引起了演化经济学家的极大兴趣。但是,他们并没有就“新奇创生的动力”这一核心问题达成一致,而“有意识的偏离”概念的提出则为这一问题的解答提供了一个可能,从而丰富和发展了演化经济学有关“新奇”问题的研究。从这个意义上看,路径创造理论本质上具有演化经济学传统。

2.强调企业家的作用,为“新奇”的创生提供了主体。虽然熊彼特在《经济发展理论》一书中就十分强调企业家精神的重要性,并指出其本质是在现有知识结构之外寻求新的知识,但是他却没有系统地论述企业家精神是如何促进“新奇的创生”。而Garud和Karne则进一步将企业家精神拓展为:意识到现有系统的无效率情况下能够有意识地偏离既存的工艺和相应结构,并直到如何去创造新的未来,从而使得“新奇”的内生化成为可能。这一论述无疑将企业家在“新奇”创生过程中的角色进行了说明,从而为其寻找到了主体。

3.路径依赖“负锁定”效应的主观破解观念则为“新奇”的应用提供了方向。李宏伟(2012)指出,报酬递增导致的“锁定”可能受制于有意识的行动,路径创造是有意识的干预活动,外生力量的干预是不必的,这就为路径依赖“负锁定”效应的主观破解提供了可能。在主观破解过程中,观念是最重要的,而“新奇”则为这种观念的提出提供了支撑,同时也使得“新奇”的扩散有了更好的载体。

总之,路径创造过程是一种具有建构性的、意识主导的创新过程,它较好地诠释了“新奇的创生”这一演化经济学的核心问题,使得其核心内容与演化经济学理论的核心问题有了内在的逻辑关联,因此决定了该理论具有强烈的演化经济学色彩,进而为两者未来的创造性综合打下了基础。

五、路径构造理论具有演化经济学传统吗?

正如前文所述,路径创造理论具有明显的演化经济学色彩,具有与路径依赖理论明显不同的特征。李宏伟(2012)指出,不能机械地理解路径依赖与路径创造的区别,更不能把路径创造简单地视为路径依赖的替代理论。事实上,这两种理论也存在着内在的逻辑关联。路径依赖和路径创造是路径演化的两个不同阶段,路径依赖理论认为路径进入“锁定”状态就停止了,而路径创造理论则不太关注路径被创造出来后的发展。因此,发展一个能够包含两者的路径演化综合分析框架就显得十分必要。

国外学者已经较早地对这一问题进行了关注和研究。如前文所述,Sydow(2005)第一次提出了“路径构造”(path constitution)这一概念,将路径演化的阶段进行了划分,并将路径依赖、路径创造与这些不同阶段进行了对应,实现了两者的有效融合。路径构造理论十分强调“路径持续”的重要性,这实际上是把路径依赖概念进行了延伸,强调路径持续实际上就是指路径依赖是一个低效率路径持续发展作用的过程,而不是只强调路径进入锁定的那一瞬间状态。同时,路径构造理论也强调“路径分化”的重要性,也把路径创造概念进行了延伸,强调了路径创造是一种人为的、有意识的路径分化,它可以创造出新的高效率路径。同时,也存在着那种非计划性的路径分化,这种分化过程称为路径消失。

Meyer(2007)则进一步发展了路径构造理论,他不仅丰富了路径分化阶段的内容,而且用一种更加全面的眼光来看待路径演化过程。首先,Meyer提出了“路径突破”的概念,并强调它是在“路径偏离”概念基础上的重要发展。他进一步指出,路径偏离是量的积累,路径突破是质的飞跃,两者相辅相成。如果没有路径突破,就不能真正创造出新的创造。其次,Meyer指出,偶然、小事件与有意识行为都有可能在路径产生、延续和终结的过程中起主要作用,路径演化既可能是一个路径依赖概念下的过程,也可能是一个路径创造概念下的过程。在此基础上,Martin和Sunley(2009)、Sydow等(2012)不断丰富和发展了路径构造理论,使得该分析框架不断完善。

另一方面,在路径构造理论不断发展的过程中,新古典主流经济学一直试图同化该理论,从某种程度上阻碍了该理论的持续发展。Arestis和Sawyer于2009年编辑出版了论文集《路径依赖与宏观经济学》,标志着新古典主流经济学对路径依赖理论的同化达到了巅峰状态。在这本论文集中,多个作者运用新古典主流经济学的方法和理论来研究路径依赖问题。其中比较有代表性的是:Arestis和Sawyer研究了“总供给—总需求”理论和路径依赖理论的联系,并探讨了它们在宏观经济分析中融合的可能性。Dutt则论述了路径依赖、均衡和经济增长之间的关系。近年来国内有些学者也在致力于将路径依赖理论形式化、模型化。张铭洪(2002)构建了一个简单的新古典经济学配置模型,并分收益递增、收益递减和收益不变三种情况来说明路径依赖的经济学含义。杨友才(2010;2015)将制度因素纳入经济增长模型中,探讨了制度变迁路径依赖对经济系统均衡和长期经济增长率的影响,并以中国为实证研究对象。研究发现,在控制了人力、物力资本以及技术等主要要素后,过渡到社会主义市场经济时期,制度对经济增长的作用大大增加了,制度与经济增长之间形成了良性互动和循环,其路径依赖又进一步加强了制度对经济增长的促进作用。万欣荣等(2010)构建了一个南北贸易的伯特兰德价格扩展模型,研究了在失灵的国际市场背景下,发展中国家的“干中学”产业立足与赶超的满足条件和路径依赖以及所应采取的战略。

通过上述分析可以发现,当前路径构造理论的发展一直深受两种经济学传统的影响,导致该理论和演化经济学的关系呈现出分离和融合并存的复杂态势,极大地阻碍了该理论的发展。因此,厘清路径构造理论的经济学传统就显得十分必要。基于这样的认识,本文将从不同的方面来阐述路径构造理论与演化经济学的密切关系,以期对两者的关系进行准确的定位,为路径构造理论未来的发展指明方向。

1.路径构造理论是演化经济学研究传统转变的重要推动力量。路径构造理论由于用到了正反馈、涌现性等复杂性科学的概念,因此可以说复杂性科学是路径构造理论的重要研究方法。同时,演化经济学的研究传统也出现了向复杂性科学转向的趋势。由Foster和Metcalfe编辑的《演化经济学前沿:竞争自组织与创新政策》一书标志着复杂性科学已经成为演化经济学重要的研究方法,同时也使得其关注的焦点由选择机制转向选择机制的动力上来,主要是探讨新奇和变异究竟如何促进选择机制的形成。在研究选择机制的动力问题方面,演化经济学一直缺乏深入的研究,而路径构造理论则在路径形成和路径消解这两个阶段详细阐述了路径选择的动力问题,为演化经济学深入研究该问题进行了铺垫。具体来说,在路径形成阶段,当面临“涌现”和“创造”两种路径形成方式选择时,变异和新奇就发挥着关键的作用。在涌现性路径生成方式中,变异的作用大些;在创造式路径生成方式中,新奇的作用大些。在路径消解阶段,当面临“路径偏离”和“路径突破”两种路径消解方式选择时,新奇和变异也发挥着重要的作用。在“路径偏离”这种路径消解方式中,变异的作用大些;在“路径突破”这种路径消解方式中,新奇的作用大些。因此,可以说路径构造理论具备了推动演化经济学研究方法转变的基础。

2.路径构造理论不断丰富和发展着演化经济学的研究内容。当前,演化经济学尚未建立完善的学科内容体系。自 Dopfer和 Foster、Foster(2004)提出了演化经济学的“宏观—中观—微观”的内容体系以来,国内外演化经济学者一直为建立完善的内容体系而努力。在演化微观经济学领域,个体偏好演化理论发展最为迅速,尤其是在偏好演化的动机机制方面取得了较为成熟的研究成果。在演化中观经济学领域,制度演化理论则发展最为迅速。该理论抛弃了新制度经济学坚持的完全理性分析范式,强调从参与者认知过程和学习过程相结合的视角来探讨制度的内生演化问题。在演化宏观经济学领域,演化经济增长理论则发展最为迅速。该理论强调从技术和制度的协同演化中去重新寻找经济增长的动力,探求供给和需求的交互作用对经济增长的影响(黄凯南,2014)。从以上的分析可以看出,虽然演化经济学的内容体系不断地丰富和完善,但是其研究内容仍然较为单薄,尤其是在演化中观经济学领域中,尚未触及产业、区域等核心的中观经济概念。另一方面,路径构造理论在产业集群、区域经济发展等方面得到了广泛的应用,该理论可以成为演化经济学拓展中观经济领域的重要支撑,不断推动着演化中观经济学的发展。同时,未来路径依赖理论与个体偏好演化理论的融合、路径创造理论与演化经济增长理论的融合也必将不断丰富和发展着演化微观经济学和演化宏观经济学。

3.路径构造理论不断丰富和发展着演化经济学的研究方法。历史方法作为演化经济学的重要研究方法,对演化经济学的发展起到了重要的推动作用,路径依赖理论和路径创造理论则分别从不同的角度运用了该方法。贾根良(2015)指出,路径依赖理论强调结构对能动性的制约作用,而路径创造理论则强调能动性在结构转换中的历史作用。如何在一个统一的框架中处理路径依赖和路径创造的关系,如何通过路径创造研究更加深入地解释能动性和结构转变之间的反馈机制仍是历史方法有待深入研究的问题。路径构造理论的提出,就试图构建这样一个统一的分析框架,它很好地把路径依赖和路径构造理论融合到一个框架中,从而为演化经济学历史方法论的进一步完善提供了一个方向。同时还需要指出的是,路径依赖理论和路径构造理论在产业集群、区域经济发展等研究方面已经得到了广泛的应用,从而也为路径创造理论在演化经济地理学、演化产业经济学等演化经济学分支学科的发展提供了研究方法的支持。

六、结论与展望

路径构造理论的发展曾经在一定程度上促进了演化经济学的发展,但是由于其中的路径依赖理论存在着被主流经济学同化的趋势,导致该理论的经济学基础一直在演化经济学和主流经济学之间徘徊,使得该理论始终无法确定成熟的研究范式。本文通过研究认为,鉴于路径构造理论核心特征与观点和演化经济学具有高度的一致性,两者的融合则成为路径构造理论持续发展的关键所在。因此,路径构造理论必须要加大和演化经济学的融合力度,尽快构建该理论的演化经济学基础。综合以上分析,笔者认为有以下几个努力的方向:第一,在演化经济学“新奇”本体论基础上,明确路径构造理论的本体论。演化经济学是研究新奇的创生、传播和由此所导致的结构转变过程的科学(Foss,1994)。由此可见,新奇是演化经济学的核心研究纲领,是它不同于其他经济学流派的根本标志。因此,如何实现路径构造的三个阶段(路径产生、路径持续和路径消解)与新奇的创生、传播以及相关结构转变的有效衔接则成为路径构造理论下一步发展的重点,这也是该理论建立本体论基础的关键所在(贾根良,2015)。第二,路径构造理论要积极吸收演化经济学方法论的核心传统,进一步丰富与完善自身的方法论。路径构造理论是多个理论综合而产生的,其研究方法来源多而杂,因此其方法论的提炼相对较为困难。但是,这并不意味着其没有实现创造性综合的可能性。因此,如何借鉴演化经济学在“批判实在论”基础上实现的方法论创新性综合的经验,则是路径构造理论方法论实现创造性综合的关键。第三,路径构造理论需要不断增加对转型时期中国现实经济问题的解释能力,成为演化经济学关注中国经济现实的一个重要理论视角。理论的生命力在于对现实的解释力,路径构造理论作为一个不太成熟的理论,需要在对现实经济问题的解释中不断成熟。作为世界上最有影响力的转型经济体,中国则为该理论的应用提供了广阔的空间。因此,该理论必须把握这一良机,与演化经济学一起夯实中国转型经济学的理论基础则成为历史赋予该理论的神圣使命,也是该理论与演化经济学融合的最终意义所在。