近年中國唐代墓誌的整理研究史概述

——《新編唐代墓誌所在総合目録》*前言

氣賀澤保規

一、 代序 : 與中國石刻資料的邂逅

對於唐代及其前後時代的歷史研究者來説,墓誌是不可或缺的史料。今天,這已成爲幾乎所有研究者的共識。雖然從最初開始,就無人對使用墓誌和石刻資料進行研究抱有抵觸感,卻亦不能説這一認識近代以來在史學界一直根深蒂固。

我立志於隋唐朝史研究是在1970年代初期,那時專研這種刻石文字記録者還屬於少數派。正統的研究首先被要求熟練釋讀未經標點和訓點的歷代正史及《資治通鑑》等其他很多的歷史文獻的原文,從正面接觸中國歷史的世界。因此,當時“石刻資料”尚未作爲一種正規史料被普遍認可,或只能以“金石學”之名,將王昶《金石萃編》或陸增祥《八瓊室金石補正》等作爲編纂史書使用。雖然刊載圖版(拓本)和注釋的著作,即趙萬里編輯的《漢魏南北朝墓誌集釋》(科學出版社,1956年)已經出版,然而,如何釋讀拓本並作爲史料利用呢?身邊並無精通此道、可給予指導的人。

當時,京都大學人文科學研究所東方部的歷史地理研究室收藏著内藤湖南和桑原隲藏等先輩在戰前收集的歷代金石拓本,這些拓本全部保存於袋子和封套中。通過逐一查閲登記卡,可以找到實物。這種優越的研究條件是日本其他地方所不具備的。我的研究計劃是從隋史入手探索府兵制,所以經常訪問該研究室,查閲石刻拓本。時任研究室主任的日比野丈夫教授時常向我講述有關資料的收集和整理之逸話,然而卻没見到過利用石刻資料的其他研究人員。順便提及,這批龐大的資料後來以“京都大學人文科學研究所所藏石刻拓本資料”爲題,率先在互聯網上公開了,可供自由檢索。自己曾經的辛苦究竟有什麽意義呢?有時難免有一絲遺憾從腦海掠過。這一資料的公開與1990年代以後石刻資料日益受到重視有關,較早且系統地整理並發表這批資料的業績值得肯定。

二、 “文革”後中國大陸和臺灣的石刻資料集刊行的開始

無論如何,也許僅限於個人的印象,總覺得1970年代將石刻資料作爲正統史料的治學風氣並不濃厚。然而,隨著中國“文化大革命”的終結,形勢趨於穩定的1980年代,學術研究開始走上正軌,歷史學界發生了日新月異的變化。深刻反省過去政治掛帥的研究方法,基於原典·原史料的實證研究正式啓動了。同時受到法國年鑒學派(Annales School)的影響,將視綫投向過去時代的人類及其活動的各個領域。同時《文物》《考古》《考古學報》等學術雜誌不斷公佈新發現的考古資料,促進了對具體研究的興致。時至今日,脱離實際的空洞的階級鬥爭史觀不知不覺淡出了人們的記憶。

在這種狀況中,關於石刻研究兩大成果在80年代中期展現在我們眼前。一是《千唐誌齋藏誌》上下兩册(河南省文物研究所、河南省洛陽地區文管處編,文物出版社,1984年),二是毛漢光撰編《唐代墓誌銘彙編附考》(臺北中研院歷史語言研究所)。前者爲民國年間張鈁創設的千唐誌齋所藏墓誌的拓本資料集,後者爲臺灣中研院傅斯年圖書館藏唐代墓誌的拓本資料,逐一加以標點、注釋的資料集,至1994年刊行到第18册,是一項浩大的基礎工程。

這兩項成果中,《千唐誌齋藏誌》主要是民國年間洛陽邙山一帶出土的墓誌資料集,共收載1 360件,其中唐代墓誌1 209件。如此豐富多彩的實物資料著實讓唐代史的研究者們震驚,不得不重新審視其價值。尤其是我們這些年輕人,一有相聚的機會便將墓誌中的記述和新信息作爲話題,常常讓人忘記時間的流逝。史學界對墓誌等石刻資料的關注是這兩批資料集公開以後的事。

正好那一時期,我以日本學術振興會(日本政府)派遣研究者的身份獲得1年在中國從事研究的機會,其間,1986年的前半(2月~7月),在陝西師範大學黄永年教授的教研室做訪問學者。那時經常騎著自行車從城南的大學宿舍去西安碑林(博物館),參觀館藏石碑。此外,傾聽黄先生在研究生院的授課也受益匪淺。恰逢黄先生講授“碑刻學”的課程,他生動的講解使我參悟到碑刻研究這門學問的廣博與深奥。

先生在授課時準備了題爲“碑刻學”的印刷版小册子,用以替代教科書,是一部很好的入門書。所以,得到黄先生的許可之後,我將其譯成日文,分三次連載於先輩杉村邦彦先生主編的學術雜誌《書論》,並附補注(《書論》25·27·29。《碑刻學》原文後來收入《黄永年談藝録》,中華書局,2014年)。日後,筆者將連載的譯本合訂爲一册,以《碑刻學》的書名分發給唐代史研究會的相關研究者。據此推測,在日本應有許多研究者受到其啓發。

圍繞如何表示石刻文字研究這門學問的方法,黄先生開始講義時説,既存的“金石學”“石刻學”“石刻文字學”“石碑誌學”等名稱各有短長,表現難盡人意,而“碑刻學”則恰如其分。當時其僅限於表示這門尚無確切定義的學問,别無他意,不過我個人認爲“碑刻學”字面上有偏重碑(碑文)之嫌,以刻在石上的文字爲中心的學問還是使用“石刻”表示較爲恰當,故一直採用“石刻資料(史料)”的名稱(1)拙稿《中国新出石刻関係資料目録(1)——解放後至文革前》(《書論》18,1982年8月),《(2)——1972年至1982年》(《書論》20,1983年8月),《(3)——1983年至1984年》(《書論》22,1986年3月),《(4)——1985年至1986年》,(《書論》25,1989年7月),《中国新出石刻関係資料目録(5)——1987年至1988年》(《富山大学教養部紀要人文·社会科学篇》24-2,1992年2月),《中国新出石刻関係資料目録(6)——1989年至1990年》,(《明治大學人文科學研究所紀要》41,1997年3月)等以“石刻”爲表記。。“石刻”這一語彙早已見於《石刻題跋索引》。筆者的想法是否促進了這一名稱的使用又當别論,時至今日,“石刻”作爲概括與刻石相關的文字史料研究的用語固定了下來。這説明石刻研究有如取得了公民權,被廣爲認同了。

三、 1980年代後期至90年代中國的石刻資料集

以1980年代千唐誌齋和臺灣史語所的工作爲契機,此後大型墓誌石刻資料集的出版仿佛如同井噴一般接踵問世。首先,相當於中國國家圖書館的北京圖書館刊行了《北京圖書館藏中國歷代石刻拓本匯編》全100册(北京圖書館金石組編,中州古籍出版社,1989~1991年)。繼而,又推出《隋唐五代墓誌彙編》(同編輯委員會編,天津古籍出版社,1991~1992年)全30册。此外,將周紹良先生所藏拓本整理成録文形式的《唐代墓誌彙編》上下册(周紹良主編、趙超副主編,上海古籍出版社,1992年)也在這一時期刊行,使墓誌内容易於理解。

這些連續出版的初期大型墓誌資料集共通的特點是限於民國以降至戰前各機構及收藏家所藏拓本資料,解放後的資料鳳毛麟角,且多爲“文化大革命”以前之發現。於是,這些漫長的歲月中積累下的大部頭資料集陸續被發表殆盡。進入1990年代,新中國成立後特别是“文革”以後出土墓誌資料的出版計劃相繼付諸實施。最先出版的是《洛陽出土歷代墓誌輯繩》1册(洛陽市文物工作隊編,中國社會科學出版社,1991年),其可作爲上述《千唐誌齋藏誌》的補足,收録了解放後洛陽出土的墓誌。繼而,收録洛陽地區新出墓誌的《洛陽新獲墓誌》1册(李獻奇、郭引强編著,文物出版社,1996年)也問世。洛陽地區的墓誌資料之豐富給人留下深刻印象。

在新出墓誌資料集中不容忽視的另一成果,是中國文物研究所與地方省市的文物機構合作推進的《新中國出土墓誌》系列(文物出版社),第一卷《新中國出土墓誌·河南〔壹〕》上下2册(中國文物研究所·河南文物研究所編,1994年)。這一系列的特徵是每卷原則由上下2册構成,採用上册刊載圖版(拓本),下册刊載釋文、注釋和索引的形式。這一形式源於前述臺灣史語所的《唐代墓誌銘彙編附考》,大陸此後陸續編纂的資料集多採用此種形式。迄至2015年末,該系列已刊行到第十二卷(2)請參照拙稿《近代中國石刻研究的奠基者們——寫於〈新中國出土墓誌〉出版20週年之際》,《東亞石刻研究》7,明治大學石刻文物研究所,2017年3月。。

在此要强調的是進入90年代以後,即使在承擔這種大部頭資料集的北京和洛陽以及西安等中心地區之外,省級規模或市縣級規模的地方碑刻出版計劃開始付諸實現。較早出版的省級資料集可列舉《河北金石輯録》(石永士、王素芳、裴淑蘭著,河北人民出版社,1993年)、《河東出土墓誌録》(陳繼瑜等編,山西人民出版社,1994年)、《山東石刻藝術精萃》全5卷(山東石刻藝術博物館編,浙江文藝出版社,1996年)、《山西碑碣》(山西省考古研究所編,山西人民出版社,1997年)等。省以下行政單位早期編纂的系列以西安三秦出版社爲代表,諸如《咸陽碑石》1册(張鴻傑主編,1990年)、《昭陵碑石》1册(張沛編著,1993年)、《安康碑石》1册(張沛編著,1991年)。此後,地方出版的墓誌資料纷至沓來,難以全部掌握,不過,筆者不得不指出編輯水平也存在某些問題。

四、 2000年代以降的中國石刻資料集 : 日益增加的墓誌及其課題

1990年代,墓誌資料陸續公表於世。當初我覺得這一出版潮不久會回歸於沉寂。然而,迄今仍看不到收斂之跡象,反而數量年年增長。其背景爲中國改革開放後經濟的發展,伴隨國土開發的墳墓發掘規模日漸增大,此外,墓誌(原石)和拓本高價流入文物市場,某種程度導致盜掘的猖獗。

衆所周知,陶瓷器和陶俑、錢幣等隨葬品是以前的盜掘目標。不過,近幾年狀況有所改變,墓誌石成了首選目標。受這一風潮刺激,人們開始刮目相看在各地博物館和文物機關的倉庫塵封已久以及放置路旁無人問津的石刻,將其加入到新發現的系列中去。如果將其與新出土的墓誌拓本混合編輯成一書出版,可迅速地獲得學術業績,抑或與收入增加也有關聯。中國國土遼闊,與經濟利益相捆綁,又能增加社會影響,墓誌資料集的出版豈有停滯不前之理。這裏必須坦白地承認這種現象是我始料未及的。

進入2000年代以後,有關墓誌、石刻資料集的出版速度未見放緩趨勢而在其進程中,還必須特别注意系統地把握這批龐大的石刻資料,對每件資料逐一進行録文(釋文),附加標點、校釋等編輯作業,最終纔能完成一部資料集的困難工作。我們今日在進行唐代研究時經常利用的是清代編纂的《全唐文》(《欽定全唐文》1 000卷),受益匪淺。如果能够刊行關於石刻的一攬子資料集,那麽這一業績將成爲對《全唐文》的繼承與補充。具體而言,以前文列舉的《唐代墓誌彙編》及後續的《唐代墓誌彙編續集》(周紹良、趙超主編,上海古籍出版社,2001年)爲先驅,《全唐文新編》全22册1 000卷(同編輯委員會編,吉林文史出版社,1999~2001年),《全唐文補遺》全9輯(陝西省古籍整理辦公室編,三秦出版社,1994~2007年),《全唐文補遺·千唐誌齋新藏專輯》1册(同陝西省古籍整理辦公室編,2006年),《全唐文補編》全3册(上、中、下册)(陳尚君輯校,中華書局,2005年)等成果爲主體。

如所周知,新出文字資料首先要録文,然後標點(訓讀點),以期達到被理解並共享的階段,最後纔能完成作爲史料的使命。但在這一過程中尚存墓誌銘中的異體字、别字、俗字以及文字殘泐漫漶等問題的困擾。如此,正確理解内容,進而正確標點則是更困難的工作。從這種意義上説,上述繼《全唐文》之後刊行的諸資料集的確是勞心之作。然而,如果出版只有録文的資料集會留下隱患與不安。因而,筆者以爲兼收録文與拓本纔是最佳方案,便於研究者對照拓本和録文進行深入的考證、糾誤。

所以,2000年代出版的高質量資料集,幾乎皆兼具拓本、録文。其代表作爲《大唐西市博物館藏墓誌(上中下)》(胡戟、榮新江主編,北京大學出版社,2012年)。大唐西市博物館建於唐長安城西市遺址之上,是一座民營博物館,由企業贊助資金,主要從河南洛陽等地收購數目龐大的墓誌石刻,並編纂成資料集。以北京大學榮新江教授爲中心,得到北京地區多方研究人員的協助,作爲某種共同研究的成果問世。東西文明的接點,歷史文化遺産西市雖然消失了,但是,代之以一部厚重的資料集留存世間,或可略補缺憾。

類似《大唐西市博物館藏墓誌》之類大型項目,還可以列舉出大約同時的《西安碑林博物館新藏墓誌彙編》(趙力光主編,綫裝書局,2007年)和《西安碑林博物館新藏墓誌續編》(趙力光主編,陝西師範大學出版社,2014年)等,都是收藏和保存石刻的專門機構西安碑林的高品質成果。但其中也包括來自其他省份如山西長治方面出土的墓誌。還有《長安新出墓誌》(西安市長安博物館編,文物出版社,2011年),《長安碑刻》(陝西省古籍整理辦公室編、吴敏霞主編,陝西人民出版社,2014年)也同樣屬於將拓本和録文同時刊出的當地新出土資料集。

如前所述,西安地區的文保機構將其所藏原石拓本作爲主要内容的資料集是近年值得關注的成果。承擔編輯工作的都是有關專家,作爲其後盾的諸機構之基礎和體制之健全也應給予肯定的評價。與此相比較“古墓之鄉”的洛陽處於何種狀況呢?與洛陽地區有關的墓誌出版物在數量上並不遜色於西安地區,不過質量上或許有些相形見絀。其中《洛陽流散唐代墓誌彙編》(毛陽光、余扶危主編,國家圖書館出版社,2013年)是一部匯集流落民間的洛陽週邊出土墓誌之力作,將拓本與録文一併刊載,由此可窺察盜掘出土墓誌等的流佈現狀。關於河南洛陽等地墓誌的收集和整理,常年依靠收買拓本而刊行多卷拓本資料集(無録文和考察)的趙君平先生的貢獻也值得肯定,再有《洛陽新獲七朝墓誌》(齊運通編,中華書局,2012年),《洛陽出土鴛鴦墓誌輯録》(郭茂育、趙水森等編著,國家圖書館出版社,2012年)等也具有價值。雖説是出土墓誌集中的地區,但是在成果上未能與西安並駕齊驅。究其原因,筆者個人認爲是缺乏作爲核心的研究機關,相互交流研究成果的風氣欠缺,基礎不健全,領軍人才的匱乏,這些是亟待解決的問題。

五、 《唐代墓誌所在總合目録》的背景 : 代跋

如前所述,1990年代以後,以洛陽和西安爲中心,基於全國各地的機構和個人收藏的墓誌(原石及拓本)出版了多種資料或報告集。由於收録的資料未必爲編輯者所有,必然産生重復的現象。也許正是這種多種版本的録文、注釋以及考察發表於不同集刊之現象纔具有重要意義。其有助於對某方墓誌從不同的角度進行考察,從而加深對其本身及週邊關聯的理解。

然而,將各資料集所刊載墓誌的相互重復關係進行全面清晰的梳理之必要性日益突出。筆者很早就意識到墓誌資料的重要性,一種使命感促使我自覺地開始了目録卡片的製作。那還是90年代的初期,都是手寫的卡片。在積累了相當數量的目録卡片之後,産生了出版一册目録集的想法。使用文字處理機(舊式的,不是現代式的)進行録入,最後在家人的支持下完成了這項工作。

但是,是否將這一成果公諸於世呢?筆者躊躇良久。墓誌的有用性究竟涵蓋的範圍有多廣呢?其是否只能滿足筆者自己狹隘的研究方向呢?因而,決定自費出版以觀察研究者的反應。那時,不免有些忐忑不安,故請求汲古書院在發售方面予以協助,得到已故坂本健彦社長的慷慨允諾。時至今日,仍一直得到汲古書院的支持。

於是,初版《唐代墓誌所在總合目録》(1997年),作爲明治大學東洋史資料叢刊No.1出版了。此後,得到研究者的好評,並被指出需要追加人名索引。這一結果使筆者受到鼓舞,進而獲得科研經費等外部資金的支持,加大資料收集的力度,編纂了人名索引,《新版唐代墓誌所在總合目録》(2004年)、《新版唐代墓誌所在總合目録(增訂版)》(2009年)等新版本接連問世。在這一過程中,爲保證事業的持續性並設置發佈研究信息的據點,在明治大學設立了東亞石刻文物研究所,同時,得到我所指導的研究生諸君的全力協助。誠然,從研究生培養的角度來説,這項工作對諸君今後的研究和成長也是大有裨益的。據實而言,與此《目録》相關的工作耗費著巨大的勞力,困難重重。相關資料集等的信息收集,資料的收購,收載墓誌的釋讀與數據輸入,原載墓誌的糾誤和問題的處理,録文的核對,人名索引的作成,以及最後階段的全面重新評估等工作枯燥繁複。借此機會對這些曾經給予協助的青年研究人員表示衷心感謝。

最後出版的是第4版《新編唐代墓誌所在總合目録》。筆者2014年3月從明治大學退休,幸而得到科研費的支持,可以在明治大學繼續研究。本書以2015年末以前出版的資料集爲界限,廣泛收集墓誌資料,新設了收録日本主要機構所藏墓誌的“日本目録”欄。同時想要整理臺灣《“中央圖書館”墓誌拓片目録》(1972年),但是這裏的問題很多,不得不割愛。代替這個工作,收録了《北京大學圖書館藏歷代墓誌拓片目録(上下)》(北京大學圖書館金石組,2013年)的全部資料。

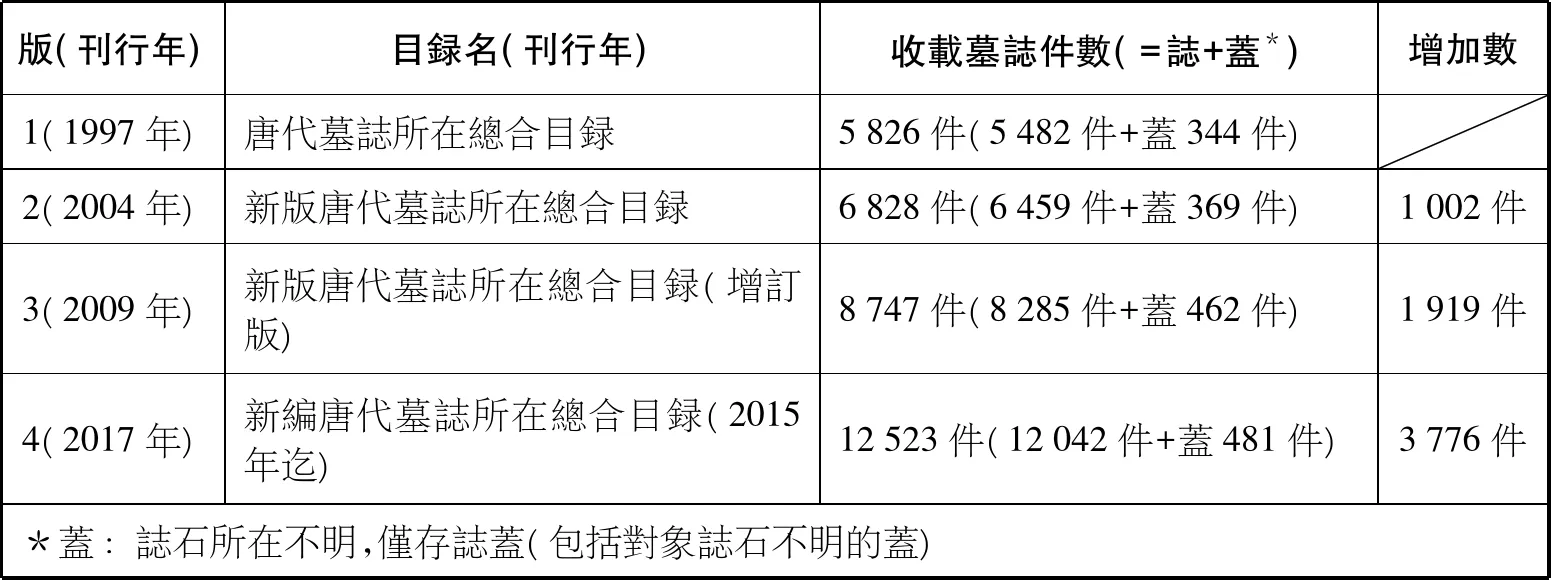

作爲參考,將迄今四版目録的墓誌收載的狀況集計如下 :

版(刊行年)目録名(刊行年)收載墓誌件數(=誌+蓋*)增加數1(1997年)唐代墓誌所在總合目録5826件(5482件+蓋344件)2(2004年)新版唐代墓誌所在總合目録6828件(6459件+蓋369件)1002件3(2009年)新版唐代墓誌所在總合目録(增訂版)8747件(8285件+蓋462件)1919件4(2017年)新編唐代墓誌所在總合目録(2015年迄)12523件(12042件+蓋481件)3776件*蓋:誌石所在不明,僅存誌蓋(包括對象誌石不明的蓋)

從集計表可見每次再版墓誌的總數都在增加(來自資料集的資料),與初版比較,20年間數量增長兩倍以上,令人驚異。這一事實雖然使我們獲得許多新的研究資料,其中不乏貴重的史料,然而同時,我們也應該正確地意識到這種結果是以破壞逝者安息的地下世界爲代償的,令人痛心疾首。爲此,我們必須尊重每一件墓誌,心懷謙虚與虔敬進行研究。

關於墓誌的信息今後還會以各種形式持續發表。與此巨大的信息量相比,我們明治大學東亞石刻文物研究所顯得力量微薄。儘管如此,今後也會儘全力活躍在科研的前沿,致力於資料的收集整理與信息的發佈,懇切地希望諸位研究者不吝支持與協作。